Microsporidia

zum Glossar über:

Microsporidia, Mikrosporenbildner

1 Aufregung im Vereinsheim

.

Frühjahrsversammlung der Imker des Kreises.

Erfahrungsaustausch, auch genveränderter Pollen im Honig, steht im Programm.

Doch ein einziges Thema beherrscht schon anfangs die Runde:

Leere Kästen und Bienensterben[1] rund um den Stock!

.

„Genveränderter Mais[2] mit fliegendem Blütenstaub“,

Behauptet schlichtweg der Erste,

„Ist für mich der einzige Grund!

Ihn sammelten Bienen mit anderem Pollen als Wintervorrat im vorigen Jahr!“

.

Aufgeregt meint ein Zweiter:

„Spritzmittel auf unseren Feldern,

Schon jetzt von den Bauern versprüht,

Rafften meine Bienen dahin!“

.

Der Leiter der Tagung, ein erfahrener, besonnener Mann,

Wiegt nachdenklich den Kopf, bevor er beunruhigt spricht:

„Genveränderter Mais wird noch wenig gesät

Und scheint nach Auskunft der Firmen, ungefährlich für Bienen zu sein,

Habt ihr schon an Varroa[6]-Milben gedacht?“

.

Übereinstimmend ergibt sich ein schlüssiges Bild:

Milben[7] kommen nicht in Betracht.

„Gelbliche Kotstreifen am Flugloch und in der Näh‘

Mit krabbelnden Bienen, wie manche berichten, am Stand,

Ergeben ein anderes Krankheitssyndrom[8];

Auch vollkommen leergeflogene Kästen

Sprechen nicht für Milbenbefall;

Ich denke eher, Noséma ist hierfür der Grund.“

.

Tote Bienen brachten einige mit;

So erfolgte sogleich der Test auf die Seuche.

Mit Daumennagel und Finger zog er den Darm samt Stachel hervor:

Weißlich-glasig, nicht gelblich-bräunlich gefüllt,

Wie der nicht infizierter Bienen,

Weist auf Befall mit Noséma hin. –

.

Millionen winziger Sporen

Findet der Leiter des angefragten Labors;

Untersucht DNA[9 ]und meldet den Imkern sein Resultat:

Noséma mit zwei verschiedenen Arten:

Noséma apis[10], lang in Europa bekannt,

Und Noséma ceranae[11], eine eingesickerte, östliche Art.

.

Fußnoten

[1] Westliche Honigbiene: Apis mellifera (Aipdae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)

[2] Mais: Zea mays (Panicoideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – Poales – …)

[3] Pestizide: Sammelbegriff für Giftstoffe, die in der Land- und Forstwirtschaft, sowie in der Lagerhaltung gegen tierische Schädlinge, Pilzkrankheiten oder unerwünschtes Unkraut eingesetzt werden.

[4] Pilze: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für heterotrophe, mit Hyphen oder Hefen wachsende Lebewesen

[5] Unkraut: Bezeichnung für Pflanzen, die unerwünscht an von Menschen bereiteten Orten

[6] Varroamilbe: Varroa destructor (Acari – Apulmonata – Lipoctena – Arachnida – Euchelicerata –…)

[7] Milben: Acari (Apulmonata – Lipoctena – Arachnida – Euchelicerata – Chelicerata –…)

[8] Syndrom: Durch das gemeinsame Auftreten bestimmter charakteristischer Symptome gekennzeichnetes Krankheitsbild

[9] DNA (=DNS):DesoxyribonucleinicAcid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation

[10] Noséma apis: Parasit der Westlichen Honigbiene (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta -…)

[11] Noséma ceranae: Parasit der Östlichen Honigbiene (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta -…)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Microsporidia, Mikrosporenbildner

2 Unausweichlich (AP)

.

Schwer fiele fliegenden Sammlern, bräunliche Striche

Auf Start- und Landeplätzen zu meiden,

Wüssten sie um die Ansteckungsgefahr

Durch Millionen Sporen im Kot[1] schwerkranker Schwestern.

.

Sechsbeinig tappen geschäftige Scharen

Ohne zu zögern in frisch gesprühte Graffiti;

Entfernen, wenn nötig den Glibber mit haarfeinen Bürstchen;

Ein Mundschutz – oh wie nötig! – ist ihnen fremd.

.

Kleine, rundlich-ovale Partikel landen im Magen,

Wandern zum Darm, kleben sich fest, durchschießen,

Den langen, gewickelten Schlauch, dem haftenden Ende entschleudernd,

Der Epithelzellen[2] hauchzarte Wand.

.

Schieben den Protoplasten[3] nach und nach

Durch das enge Rohr in die Zelle,

Überlassen ihn von nun an dem eigenen Schicksal,

Zieh‘n sich, vollkommen entleert, abfallend zurück.

.

Wie im Schlaraffenland fühlt sich der Eindringling nun!

Schnürt sich, zwei einzelne Zellen erstrebend, mittig entzwei,

Plündert bis zur bitteren Neige den eingenommenen Raum.

.

Bald schon entfernt der Darm

Die kränkelnden Zellen aus dem Verbund,

Schickt sie der Wiederverwertung entgegen. –

Doch welch Ironie! Nosémas[6] Sporen werden damit befreit.

.

Jede, dem eindringenden Vorgänger bis aufs Kleinste gleichend,

Klebt sich wiederum fest,

Extrovertiert, kaum einen Widerstand spürend, den Schlauch

Und stört der verdauenden Zellen Aktivität.

.

Millionen von Sporen pro Zelle überschwemmen den Darm!

Verhindern der eiweißhaltigen[7] Pollen Verdauung,

Der wertvollen Mineralien Extraktion;

Steigern den Mangel darüber hinaus

Durch Abfuhr der hochproblematischen Sporen

Über sie weiterverbreitende Diarrhoe[8].

.

Fußnoten

[1] Kot: Kacke

[2] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[3] Protoplast: Gesamter Inhalt einer Zelle

[4] Zwillingskern (Myxozoa): Diplokern, zwei Kerne in einer Zelle; ob Dikaryon (?)

[5] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstanden Zellen wirken

[6] Noséma apis: Parasit der Westlichen Honigbiene (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta -…)

[7] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[8] Diarrhoe: Durchfall

Eingestellt am 23. November 2024

.

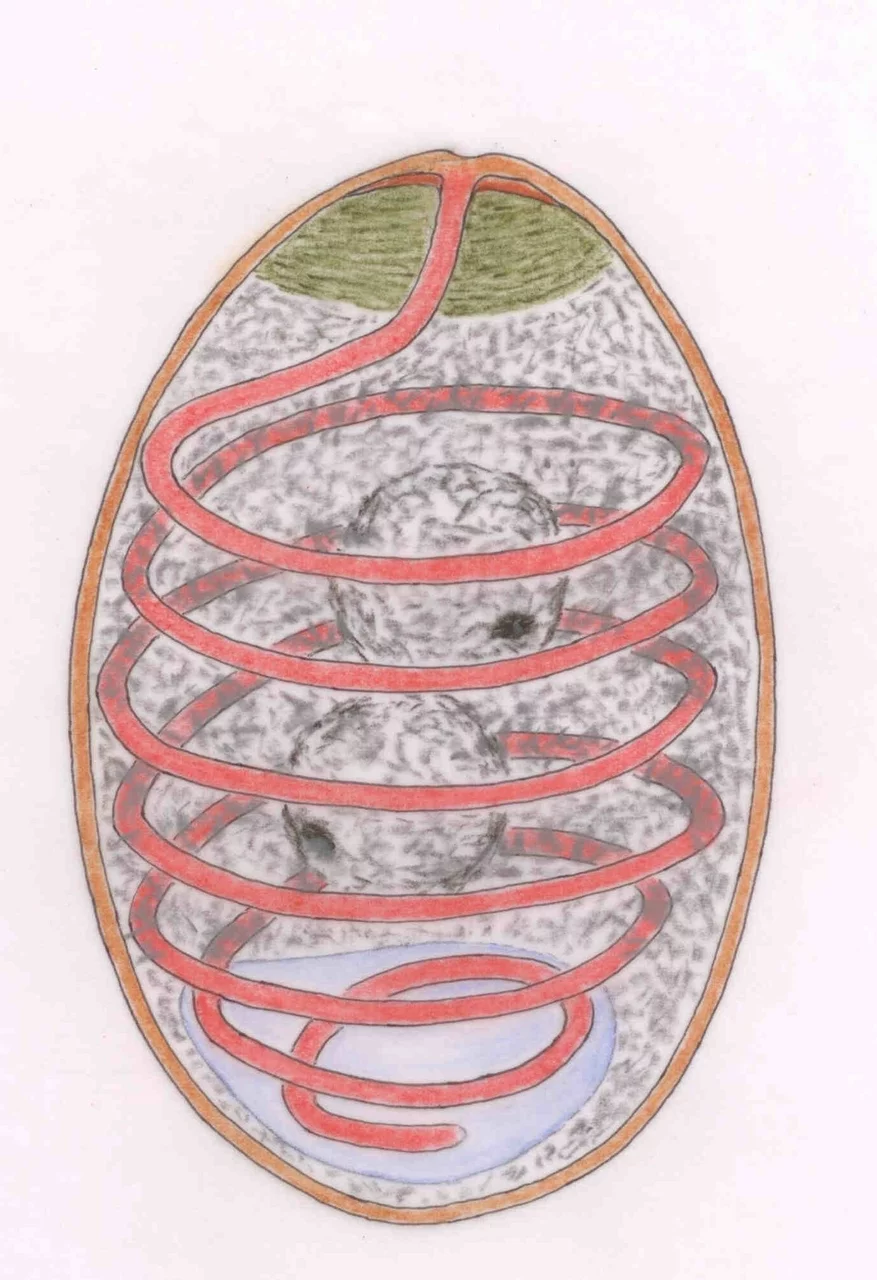

Mikrosporidienspore (Tusche mit Kreide; Reinhard Agerer)

Polschlauch (rot) als Schraube im Cytoplasma (hellgrau) gewickelt, mit zwei Kernen (dunkelkrau strichliert) mit Nucleoli (dunkelgrau), einer basalen Saftvakuole (blau) und einem apikalen Polaroblast (grün), eine auffällige Struktur zusammengelagerter Membranen und dünner Cisternen im vorderen, als die Polschlauchbasis umgebender Bereich; Zellwand (ockerfarben)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Microsporidia, Mikrosporenbildner

3 Einzig- und doch mehrtausendartig (AP)

.

Ein Polschlauch[1], so wegen der Stellung am vorderen Ende der Spore genannt,

Im Innern peripher zur Schraube gelegt,

Mit proteinhaltiger[4] Schicht außen bedeckt,

Ein Kern[5] oder zwei, doch separat, vielleicht zur Einheit verbunden,

Gelten als Zeichen für Mikrosporidienidentität.

.

Einer Waffe gleich wartet die hohllumige Schleuder,

Mit offenem Ende im cytoplasmatischen[12] Raum,

Auf der Zelle Druckerhöhung und stülpt sich,

Das geschlossene Ende durch die offene Basis jagend,

Mit Wucht plötzlich um,

Landet gestreckt mitten im Ziel,

Durchschlägt Zellmembranen[13], Wände,

Mancher Cysten[14] Schutzhüllen sogar.

.

Die Kerne, als Tandem zur Einheit gebracht,

Vereinzeln in etlichen Arten sich,

Ob meiotisch[15] entstanden ist nicht bekannt;

Sporen mit Doppel- oder Einzelkernen treiben ihr grausames Spiel.

.

Noséma wählt den einfachsten Weg,

Hält ihre Kerne ständig gepaart,

Kümmert sich nicht um Meiosen,

Zieht man der Nuclei Zahl in Betracht. –

.

Die beiden Noséma-Arten, der Honigbienen[16] Kreuz,

Lassen anatomisch sich nicht differenzieren,

DNA[17] nur bringt Identität an den Tag;

Auch ihr Krankheitsbild steuert dazu Informationen bei.

.

Apis ceranas[18] todbringende Art,

Noséma ceranae[19],

Schädigt den Bienendarm schwer,

Befällt hauptsächlich ältere, sammelnde Bienen,

Ohne Durchfall zu bringen.

Sterben fern ihrer Heimat:

Der Kasten bleibt leer.

Apis melliferas[20], der Europäischen Honigbiene Tod,

Noséma apis[21],

Bewirkt sehr bald schon schier nicht endende Diarrhoe[22];

Nicht viel Zeit bleibt den Betroff‘nen,

Zu entsorgen, was dazu sie drängt,

Auch wenn es im Stock und in naher Umgebung passiert. –

.

Nosema bombycina[23],

Nimmt zum Nachteil der Züchter

Sich Seidenraupen[24 ]aufs Korn,

Zerstört mit Nachdruck der Seidenproduzenten Gewinn. –

.

Finden sie meist ihr Zuhause;

Auch Fische, besonders Teleostei[29] verschmähen sie nicht,

.

– Manche Arten verstecken sich in einer Vakuole, andere leben im Cytoplasma direkt –

Ergibt sich zwangsläufig Wirtspezifität mit favorisierten Tieren,

Folglich mit Differenzierung in Hunderte Arten,

Zweitausendeinhundert aus heutiger Sicht.

Diese Zahl erfasst sicher noch zu wenige Arten,

Denn nicht alle Tiere sind schon danach gescreent[37].

.

Fußnoten

[1] Schläuche: Schraubig aufgerollte, schlauchartige, intrazelluläre Strukturen

[2] Zellwand: Eine aus Polymeren aufgebaute Hülle, die Zellen von Pflanzen, Bakterien, Pilzen, Algen und Archäen umgibt

[3] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[4] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[5] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[6] Polaroblast (Microsporidia): Eine auffällige Struktur zusammengelagerter Membranen und dünner Cisternen im vorderen, als die Polschlauchbasis umgebender Bereich einer Mikrosporidien-Spore, als deren Aufgabe vermutet wird, beim Ausschleudern des Schlauchs zusätzliches Zellmembranmaterial zu liefern.

[7] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya) oder Glyceroldiethermembran (Archaea), die das Zellinnere umgibt; bei Plantae als Plasmalemma bezeichnet

[8] Cisternen: Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[9] Apex: Spitze, Scheitel

[10] Kalotte: Teil eines Kugelkörpers, der durch den Schnitt mit einer Ebene abgetrennt wird

[11] Vakuole: Von Lipiddoppelmembran abgegrenzter Raum der Zelle

[12] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[13] Zellmembran

[14] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, mehrzelliger Gebilde, gar winziger Organismen

[15] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen

[16 ]Honigbienen: Apis spp. (Apidae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)

[17] DNA (=DNS):DesoxyribonucleinicAcid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation

[18] Apis cerana: Östliche Honigbiene (Apidae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)

[19] Noséma ceranae: Parasit der Östlichen Honigbeine (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta -…)

[20] Apis mellifera: Europäische Honigbiene (Apidae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)

[21] Noséma apis: Parasit der Westlichen Honigbiene (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[22] Diarrhoe: Durchfall

[23] Noséma bombycina: Parasit der Seidenraupen (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta -…)

[24] Seidenspinner: Bombyx mori (Bombycidae – Bombycoidea – Macrolepidoptera – Ditrysia s.l. – Glossata –…)

[25] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[26] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[27] Krebstiere, Krebsartige: Crustacea (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –...)

[28] Spinnentiere: Arachnida (Euchelicerata – Chelicerata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[29] Teleostei: Knochenfische i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnata –…)

[30] Mammalia: Säugetiere (Cynodontia – Therodontia – Therapsida – Synapsida – Amniota – …)

[31] Nagetiere: Rodentia (Glires – Euaarchontoglires – Boreoeutheria – Placentalia – Theria –…)

[32] Fleischfesser: Carnivora s.l. (Carnivora s.s. – Euarchonta – Euarchontoglires – Boreoeutheria – Placentalia –…)

[33] Moderner Mensch: Homo sapiens (Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea – Catarrhini –…)

[34] Immunsystem: Abwehrsystem von Organismen gegenüber fremden Substanzen oder Lebewesen

[35] Intrazellulär: In der/einer (fremden) Zelle; innerhalb der Zellmembran

[36] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

[37] Screenen: An einer großen Anzahl von Objekten oder Personen in der gleichen Weise durchgeführte Untersuchung:

Eingestellt am 23. November 2024

.

Microsporidia, Mikrosporenbildner

4 Weitere Reduktion? (HP, AP)

.

Noch komplizierter, staunt wohl verwundert der Leser,

Kann ein Lebenskreislauf, wie ihn Myxosporidia zeigen, wohl nicht verlaufen und

.

– Doch, zu große Fülle des Lesestoffs zu vermeiden, wurde darauf verzichtet,

Mehr der Microsporidien Entwicklungszyklen zu schildern, die ebenfalls oft komplex,

Mitunter gleichfalls Wirtswechsel[5] vollziehen, nicht nur einen Wirt parasitieren,

Sondern regelmäßig noch einen zweiten miteinbezieh’n. –

.

Wovon jedoch funktionelle Differenzierung bekannt;

Aber kompliziert gebaute, mehrzellige Triactinomyxosporen[8] fehlen,

Vielleicht auch, obwohl Zwillingskerne bei manchen vorhanden, Sexualität[9];

Doch wer weiß, was im Laufe der Mikrosporidiensporenentwicklung dem

Doppelkern nicht alles geschieht.

.

So gesehen sind Noséma[10] und Konsorten tatsächlich Endglied

Mit zwei Zellen, die je eine Polkapsel enthalten;

Erinnern an Tentakelabschnitte mit sechszelligem Cnidom[13] damit

Oder an freiflottierende, noch recht komplexe Cassiosomen[14],

Wie die Mangrovenqualle[15] sie produziert.

.

Ungewöhnlich erscheint, zunächst zumindest, für Animalia[16]

Ein Überdauerungsstadium, wie Myxo-, Triactinomyxo- oder Microsporen, zu sein;

Schon mit chitinöser[19] Hülle Teile des Körpers sich, beziehungsweise rundum.

.

Wirtswechselnde Generationen bedürfen spezieller Methoden

In Organismen einzudringen, zum Beispiel mit Nahrung in ihren Darm

Und – falls von außen sie haften sollen – mit ausgefeilten Hakenstrukturen fürs

Entern schützender Schichten, dazu wirksame Methoden zur Infektion.

Noséma mit fehlendem Wirtswechsel braucht nur in Defäziertem[20] zu warten,

Bis damit sich eine reinliche Arthropode[21] infiziert. –

.

Oder ist doch vielleicht eher andersherum der Evolution Verlauf zu verstehen:

Microsporidien als ursprünglichere Organismen zu seh’n,

Woraus folgend, Myxosporidia sich höherentwickelten,

Womöglich sogar Basis waren für der Nesseltiere[22] Wehr?

.

Dass im Gegensatz zu all diesen Stämmen, Myxozoa[28] nicht

Sich über fortschrittlichst erscheinende Oogamie[29] fortpflanzen!

Wer einmal, so lässt die Evolution wohl berechtigt sich lesen, dieses Stadium erreicht,

Wird entwicklungsgeschichtlich darauf schmerzlich, wenn überhaupt, wieder verzichten,

Denn diese einzigartige sexuelle Fortpflanzungsstrategie

Brachte Organsimen gleichsam auf der Überholspur voran.

– Auch bei Plantae[30] lässt sich Ähnliches finden:

Selbst die höchstevolvierten setzen gleichfalls unbeirrt auf Oogamie. –

.

Freilich, wer parasitisch[31] lebt, vereinfacht oft seine Lebensweise,

Verzichtet dann sogar auf Sexualität.

Doch wo sind Beispiele, wo als Parasiten

Oogame Organismen verloren sie vollständig, ohne Rest? –

.

Eine Auflösung der Verwandtschaftsverhältnisse basaler Animalia,

Auch mit molekularphylogenetischen[32] Studien, liegt derzeit nicht vor.

Zu ursprünglichen Bilaterien und zu Cnidariern besteht womöglich eine Beziehung der Myxozoa,

Doch wo sie abzweigen von dort, ist offensichtlich noch immer ungelöst.

.

So steht zur Diskussion nun folgende Hypothese:

Aus microsporidienähnlichen Vorfahren hätten sich

Cnidaria in ihrer Fülle evolutiv entwickelt

Als einer der Seitenzweige, als Liebling der Evolution,

Der andere wurde zu Myxosporidia mit Wirts- und Kernphasenwechsel.

Basis für beider Sippen Entstehung war der Zelle auszustülpender Schlauch.

.

– Im Vergleich der Polschlauchkapseln von Myxosporidia

Mit der Nesselkapselpalette von Cnidaria,

Lässt sich zudem unschwer erkennen:

Die einfachsten Kapseln kommen bei Myxosporidia und Microsporidia vor,

Die gleichfalls aber der Cnidaria Arsenal bereichern,

Nesselkapselexperten als Isorhizen[33] bekannt.

Auch dies spräche, so ließe mit Recht sich argumentieren,

Vorfahren der Microsporidien hätten als erste entwickelt dieses Patent,

Woraus alle schlauchbestückten Phyla[34] sich hätten entwickelt.

Auch Ctenophora gehören dazu.

Eines aber bleibt zu bedenken:

Zwar mit eigener Wand umgeben, damit zur Kapsel geworden,

Doch immer noch umhüllt von der Cnidocyte[37] mit ihrem Kern.

.

Bei Microsporidien wurde die Zelle selbst zur Polkapsel,

Die einen oder zwei Kerne enthält;

Doch jene der Myxosporidia zeigt eine Möglichkeit,

Wie von Cnidocyten ausgehend, eine Polkapselzelle entstand:

.

Eine feine Wand, die ehemalige Cnidenhülle[38], umgibt die Polkapsel,

Was bei Cnidariern noch vollständige Zelle war,

Nur ein zellwandabgeschotteter Rest bleibt noch erhalten,

Der als Kern der Cnidocyte früher bestand.

.

Viel Vorstellungskraft ist sicherlich jetzt nicht mehr nötig,

Der Kapsel Wand verloren zu seh’n:

So entsteht der Microsporidia Polkapsel als eigenständige Zelle,

Die den gewickelten Schlauch, sowie den eigenen Zellkern enthält.

.

So ließe sich nun die Hypothese präzisieren:

Einmalig entstand als Ausgangspunkt der bedachten dreigliedrigen Verwandtschaft[39] eine

Zelle mit eingeschlossener, cisternenbasierter Polkapsel

Mit umstülpbarem Schlauch als einzigartige Neuerung der Evolution;

Ein sich gabelnder Weg führte zu Cnidaria und Myxosporidia:

Cnidaria behielten die originelle Erfindung,

Bauten der Cnidocyten Form- und Funktionspalette noch aus,

Myxosporidia vereinfachten alles, der Myxosporen und Triactinomyxosporen Kleinheit wegen,

Microsporidia bauten diese Erfindung zur einfachen Polkapselzelle noch um.

– Erinnern wir uns Cassiopea xamachana[40]?

Auch sie spielte mit Verkleinerungen herum! –

.

– Und am Ende drängen gedanklich zu diesen drei

auch Rippenquallen[41] sich noch auf:

Sind Ctenophora nicht gleichfalls auf einen schraubig gewickelten, zellinternen Schlauch verwiesen,

Sollen leimknopfbeklebte Opfer nicht mehr entflieh’n?

Gehören nicht auch sie zu dieser Verwandtschaft,

Deren Ahnen kamen auf dieses Wickelschlauchpatent? –

.

Einmalig aber erscheint uns dieses Patents Entwicklung:

Des zellinternen, auf Druck hin sich umstülpenden Schlauchs.

Schwer vorstellbar, dieses Prinzip hätte konvergent sich zweimal entwickelt,

Dies gälte jedoch, würden Microsporidia, wie so oft vollzogen, zum Reich der Pilze[42] gestellt. –

.

Fußnoten

[1] Nesselkapseln: In Nesselzellen gebildete, kapselartige Gebilde, die bei Reizung der Nesselzellen ihr schlauchartiges Fangorgan hervorschleudern

[2] Bienen: Apis spp. (Apidae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)

[3] Schläuche: Schraubig aufgerollte, schlauchartige, intrazelluläre Strukturen

[4] Zwillingskern (Myxozoa): Diplokern, zwei Kerne in einer Zelle; ob Dikaryon (?)

[5] Wirtswechsel: Im Zuge eines Enwicklungskreislaufes regelmäßiger Wechsel von einem Wirt zum anderen; meist mit Kernphasenwechsel gekoppelt

[6] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[7] Polkapsel: Umgewandelte Nesselkapsel

[8] Triactinomyxosporen: Zweite, diploide (?), Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus vielkernigem, aus einer einzelnen Zelle entstandenem Plasmodium, drei Polkapseln und drei alles bedeckenden ankerförmigen Kapselzellen

[9] Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikaryota, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[10] Noséma spp.: (Microsporidia – Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta -…)

[11] Reduktive Evolution: Evolutive Weiterentwicklung durch Verlust verschiedener Merkmale

[12] Myxosporen: Erste, haploide, Sporengeneration der Myxosporidia; aufgebaut aus sechs Zellen: zwei Polkapselzellen, zwei Zellen, die zu einer zweikernigen amöboiden Zelle verschmolzen sind und zwei Kapsel(Hüll)-Zellen, die vier anderen umgebend

[13] Cnidom: Gesamtheit der Nesselzellen(typen)

[14] Cassiosomen: Von geißeltragendem Ektoderm und von Cnidocyten umgebene, von Mundarmen abgegebene, frei flottierende, Zooxanthellen und Amoebocyten beinhaltende winzige Gallertkügelchen, die dem Beuteerwerb dienen

[15] Mangrovenqualle: Cassiopea xamachana (Cassiopeidae; nicht separat behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)

[16] Animalia, Echte Tiere (Opisthokonta - Eukarya)

[17] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[18] Podocyste: Mit undifferenzierten Zellen gefülltes, mit chitinöser Hülle versehenes Überdauerungsstadium, aus der ein planulaähnliches Stadium schlüpfen kann

[19] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[20] Defäziertes, Faeces: Kot, Kacke

[21] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[22] Nesseltiere: Cnidaria (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[23] Placozoa: Pattentiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[24] Porifera: Schwämme (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[25] Ctenophora: Rippenquallen (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[26] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[27] Bilateria: Spiegelbildsymmetrische (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[28] Myxozoa: Parasitische Nesseltiere (Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[29] Oogamie: Verschmelzung eines haploiden, beweglichen Spermatozoids mit einer unbeweglichen, nährstoffreichen Eizelle

[30] Plantae: Echte Pflanzen (Eukarya)

[31]Parasit, Schmarotzer: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.

[32 ]Molekularphylogenie: Auf Molekülähnlichkeiten (meistens von DNA, doch mitunter auch von Proteinen) basierende Schlüsse bezüglich Stammesgeschichte bzw. Verwandtschaftslinien von Organismen

[33] Haploneme Anisorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch, auch nachdem sie explodiert ist; als Anisorhizen, ist eine Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar; Haploneme Isorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch in der unentladenen Cnide; entladen ist der Schlauch gerade.

[34] Phylum: Stamm, Abteilung

[35] Cisternen: Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[36] Organell: Meist lipidmembranumgrenzte Bereiche eigener Funktion; oder als Zelle, weicht sie signifikant in Gestalt und Funktion von anderen ab

[37] Cnidocyten: Nesselkapseln bildende Zellen

[38] Cniden: Nesselkapseln

[39] Cnidaria, Myxosporidia und Microsporidia

[40] Cassiopea xamachana: Mangrovenqualle (Cassiopeidae; nicht behandelt – Discomedusae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria –…)

[41] Rippenquallen: Ctenophora (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[42] Echte Pilze: Fungi (Opisthokonta – Eukarya)

Eingestellt am 23. November 2024

.

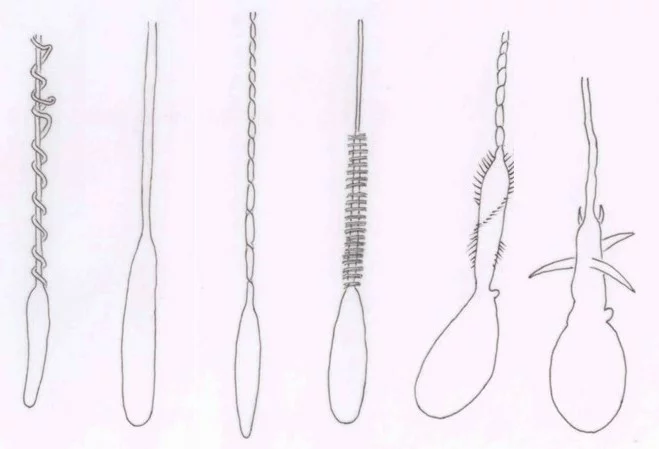

Cniden-Typen: Auswahl (Reinhard Agerer, Tusche)

Von links nach rechts:

Spirocyste, Klebkapsel: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Haploneme Isorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Haploneme Anisorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt enggeschraubt Stück aus der Cnide, in Seitenansicht ist die Schraubung kaum mehr erkennbar; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Rhaboide, Mastigophore: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Eurythele: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist; in der unentladenen Cnide, liegt der basal gegabelte Schlauch als Rolle

Stenothele: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der basal ungegabelte Schlauch als Rolle

Zeichnung aus Westheide & Rieger, Seite 124, Abb. 193 (Auswahl)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Microsporidia, Mikrosporenbildner

5 Nun, wohin mit all diesen Schlauchbildnern? (HP)

.

Eine recht alte Gruppe dürften Microsporidia sein,

Verloren auf ihrem Wegen durch die Zeit

Organelle Schritt für Schritt:

.

Verzichten aus naheliegenden Gründen

Auf ihre eigene Aktivität,

Brauchen doch nur in die Umgebung zu greifen,

Finden dort alles, auch ATP[4].

.

Echten Pilzen[5] rechnet man heute oft sie zu.

Aus Chitin[6] besteht die innere Hülle,

Umgeben von dünnster Schicht Protein[7],

Die, im Innern sich fortsetzend, auch den Polschlauch[8] umgibt.

.

Obgleich kein Konsens die Szene beherrscht!

Zwei Kerne, zur Diplostruktur Seit‘ an Seite vereint,

Erinnern an fortgeschrittene Echte Pilze

Mit zwei funktionell gekoppelten Kernen[11];

Von diesen stehen sie sicherlich weit entfernt. –

.

DNA lässt die nähere Stellung ein wenig noch offen;

Entlarven Myxosporidia als Teil des Cnidaria Stamms.

.

– Eine Vielzahl einzelliger, eukaryotischer Einzeller

Bildet an der Animalia Basis so etwas wie einen Schwarm

Sich molekularbiologisch[22 ]wenig unterscheidender Wesen.

So bleibt deswegen ihre Beziehung zu Cnidarieren, auch zu Fungi,

weitgehend noch offen. –

.

Ein ausgefallenes, signifikantes Merkmal hingegen,

Lässt eine alternative Einteilung zu:

Ctenophora[23], Cnidaria und Myxozoa entsprangen gemeinsamer Basis,

Nutzen doch alle den intrazellulär aufgeschraubten, auch dehnbaren Schlauch

Der, wie es scheint, cisternenbegleitet bei allen gebildet,

Bei Ctenophora nur als Angelschnur dient,

Bei Cnidaria, Myxosporidia und Microsporidia jedoch sich umstülpt

Und als Transportröhre von Zellinhalten dient.

.

Ein Organismus mit intrazellulär schraubig gewundenem,

Womöglich dehnbarem Schlauch,

War Ausgangspunkt zweier Entwicklungsrichtungen,

Wobei die eine zu Rippenquallen[24 ]hatte geführt,

Die zweite zu Ahnen der Cnidaria-Verwandten wurden, mit

Umstülpbarem, beutefangendem, Zellsubstanzen transportierendem Schlauch;

Eine erneute Gabel führt zu gemeinsamen Vorfahren der Cnidaria und Myxosporidia;

Microsporidia leiten demnach von Myxosporidien, wie schon erläutert, sich ab.

.

Fußnoten

[1] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der eukaryotischen Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[2] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

[3] Parasitär, parasitisch: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen

[4] ATP:Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann

[5] Echte Pilze, Chitinpilze: Fungi (Opisthokonta – Eukarya)

[6] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[7] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[8] Schläuche: Schraubig aufgerollte, schlauchartige, intrazelluläre Strukturen

[9] Tubuligene: Gene für α- und β-Tubulin

[10] Fungi: Echte Pilze, Chitinpilze (Eukarya)

[11] Dikaryon: Zwei zusammengehörende, verträgliche, haploide (n) Kerne bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina; sie treten funktionell als Einheit wie ein diploider (2n) Kern auf, sind aber voneinander getrennt (n+n); im Entwicklungskreislauf erfolgte zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern erfolgt erst kurz vor der Meiose.

[12] Myxosporidia (Myxozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[13] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[14] Metazoa: entspricht Animalia

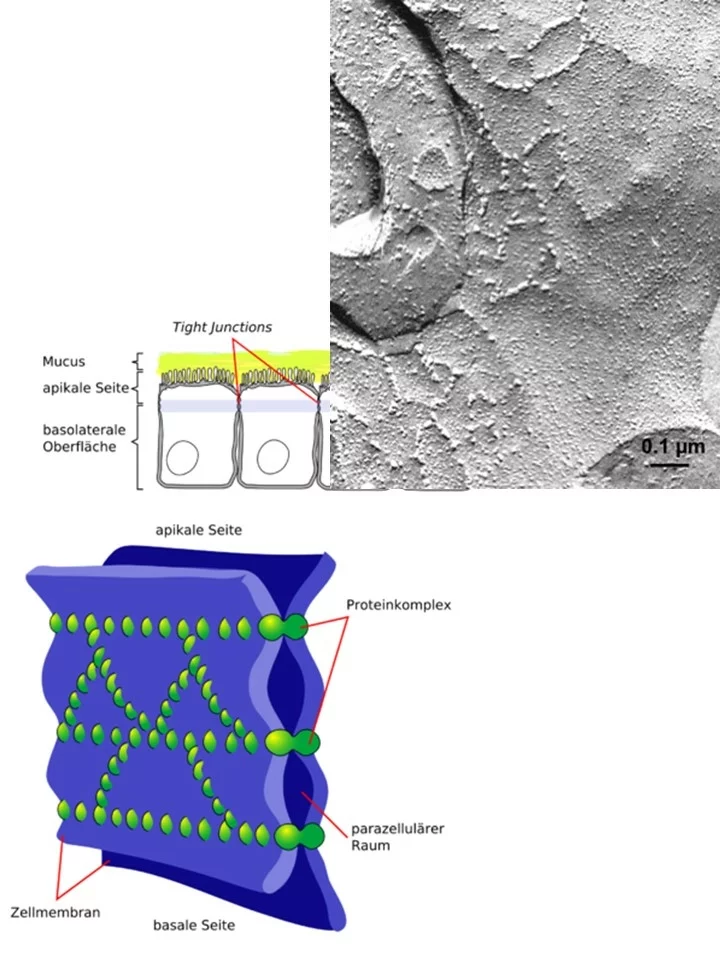

[15] Tight junctions: Zellkontakte durch die Epithelzellen aneinandergeheftet sind; umgeben gürtelartig den gesamten Zellumfang und bilden auf diese Weise im Epithelzellverband eine zusammenhängende Diffusionsbarriere

[16] HOX-Gene, Homöobox-Gene: Familie von regulativen Genen. Ihre Genprodukte sind Transkriptionsfaktoren, welche die Aktivität anderer, funktionell zusammenhängender Gene im Verlauf der Individualentwicklung steuern; sind evolutionär hoch konserviert, kommen bei Animalia und Fungi vor; stellen nach heutiger Sicht einen in der Evolution früh entstandenen grundlegenden Regulationsmechanismus dar.

[17] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tiere) vorkommend.

[18] Nesseltiere: Cnidaria (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[19] Spiegelbildsymmetrische: Bilateria (Animalia - Opisthokonta – Eukarya)

[20] Polkapsel: Umgewandelte Nesselkapsel

[21] Cniden: Nesselkapseln

[22] Molekularbiologisch: Anhand von organischen Molekülen Organsimen erforschend; oftmals auf Verwandtschaften anhand Analysen und Vergleichen von Nukleinsäuren und Proteinen bezogen

[23] Ctenophora: Rippenquallen (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[24] Rippenquallen: Ctenophora (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Tight Junctions

Oben: Gefrierbruchmorphologie von Tight-Junctions an der Blut-Hirn-Schranke; elektronenmikroskopisches Bild

Autor: Hartwig Wolburg

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license; unverändert

Unten: Schematische Darstellung der Tight-Junctions an der Blut-Hirn-Schranke

Autor: Mariana Ruiz

Lizenz: public domain; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Endpunkt erreicht