Basidiomycota

zum Glossar über:

Basidiomycota, Ständerpilze

1 Zellwandprobleme

.

Warum verlagerten Sporen[1] sie hinaus aus dem Körper der Zelle?

Sie im Innern zu bilden, gemeinsam, wenn reif, zu befreien,

Zu verstreuen mit mächtigem Schuss, war nicht ihr Ziel.

Vielleicht konnten sie dies aber nicht!

.

War ihre Zellwand – geschichtet, ja lamelliert[2] –

Zu kräftig, zu widerstandsfähig, sie abzubauen,

Sie zu erweichen, damit ihre Sporen nach außen gelangen, um

Neu zu beginnen mit Nachwuchs voll Leben?

.

Und wirklich, so lässt sich aus dem Verhalten leicht schließen,

Hätten sie große Mengen Enzyme[3] gebraucht,

– Denn sparsam müssen sie leben, verschwenden keine Ressourcen –

Erweichen – wie konsequent! – die Wand nur an winzigem Ort.

.

Schicken mit Hilfe inneren Drucks

Nur die innerste Lage durch die dehnbar gewordene Wand.

Beulen nach außen sie, bis die Begrenzung zerplatzt,

Bilden, was Freiheit nun spürt, zum Ellipsoid,

Weil an der Basis, der Kleinheit der Öffnung wegen,

Sich stark zu verjüngen, ihnen nur blieb.

.

Schickt sie die Kerne in diese Säckchen,

Grenzt sie ab an der Basis und hofft,

Irgendwer wird schon rütteln daran, damit von der Mutter sie geh‘n. –

.

So wird auch heute, wer der Sporen Entstehung betrachtet,

An einigen Beispielen sehen,

Wie sich die Spore aus dem Inneren stülpt

Und ihrer Mutter Wand zum lagig zerfaserten Krater zerbricht.

.

Nicht nur dies!

Wenn Ständerpilze[10], nur ursprüngliche Arten sind in der Lage dazu,

Bilden um Tochterzellen sie Krater, weil ihnen der Kragen geplatzt. –

.

Werden Hefen von Asco- und Basidiomycota elektronenoptisch[13] verglichen,

Fällt der Unterschied umgehend auf:

Ascomycoten[14]-Hefen dehnen, um Zellen zu bilden, ihre gesamte Hülle an der betreffenden Stelle.

Was bleibt, sind Narben, keine geschülferte Wand.

.

Fußnoten

[1] Basidiosporen: Von Basidiomycota, von Ständerpilzen, nach außen gebildete Meiosporen

[2] Lamellierte, geschichtete Zellwand: Für Basidomycota typischer Zellwandaufbau – noch nicht sekundär verdickter Zellwände – aus vielen, enggeschichteten, im TEM abwechselnd hell dunkel kontrastierenden Lamellen, besonders deutlich zu sehen an Hefen.

[3] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[4] Meiosporangium: Eine sporenbildende Zelle, in der Karyogamie (K!) und Meiose (R!), also Verschmelzung haploider Kerne und anschließend den doppelten Chromosomensatz reduzierende Kernteilungen erfolgen und danach Meiosporen entstehen

[5] Basidiosporen

[6] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[7] Gemeint ist hier das Dikaryon: Funktionell und auch körperlich gekoppelte haploide Kerne, die funktionell einem diploiden Kern entsprechen, nur nicht zu einem solchen schon verschmolzen sind

[8] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen (zu Chromatiden) schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[9] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[10] Ständerpilze, Basidiomycota: Pilze, deren Sporen auf speziell gestalten Zellen („Ständern“, Basidien) gebildet werden

[11] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet

[12] Hefeknospung, Hefesprossung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die ein Teil des Protoplasts (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie herum reicht.

[13] Transmissionselektronenmikroskopisch: Dabei durchstrahlen Elektronen das Objekt, das ausreichend dünn sein muss. Je nach Ordnungszahl der Atome, aus denen das Objekt besteht, der Höhe der Beschleunigungsspannung für die Elektronen und der gewünschten Auflösung, kann die sinnvolle Objektdicke von wenigen Nanometern bis zu einigen Mikrometern reichen. Der Strahlengang erfolgt im Vakuum, damit die Elektronen nicht von den Luftmolekülen abgelenkt werden. Meist müssen Objekte fixiert, in Kunstharz eingebettet, dünn geschnitten und kontrastiert werden.

[14] Ascomycota: Schlauchpilze (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

Eingestellt am 15. März 2025

.

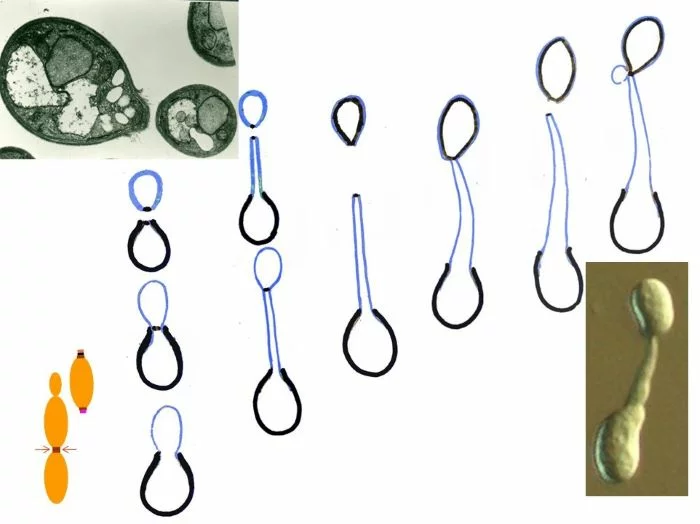

Vergleich der Hefebildung bei Ascomycota und Basidiomycota

Links, Ascomycota: Alle Zellwandschichten der Mutterzelle gehen in die Tochterzelle ein (oben), vergleichbar mit einem ungleich eingeschnürten Luftballon (unten).

Rechts, Basidiomycota: Nur die innerste(n) Zellwandschichten der Mutterzelle gehen in die Zellwand der Tochterzelle ein, die äußeren werden aufgebrochen und in abschülfernder Weise nach außen-rückwärts gebogen (oben), vergleichbar mit einem aus dem Mund geblasenen Luftballon, wobei der Kaugummi die innere Schicht der Mutterzelle darstellen soll.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen; TEM-Aufnahmen (Originale; Franz Oberwinkler); Modelle (Originale; Reinhard Agerer)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Basidiomycota, Ständerpilze

2 Wie es dazu kam

.

Brechen Sporen[1] ab, bleiben vielleicht sie

Allem, was sich bewegt, eine Weile verhaftet,

Oder werden von Winden genommen, verstreut,

Wachsen, sofern sie Geeignetes finden, zum Faden[2] dann aus.

.

Folgen, danach sich verteilend, der wachsenden Spitze,

Bleiben anfangs gemeinsam in der fädigen Hyphe,

Werden, wenn der Faden in Kompartimente sich gliedert, geregelt verteilt.

.

Formen Reihen von Zellen mit je einem Kern[7];

Der Durchgang bleibt anfangs gewöhnlich noch offen,

Um Ressourcen[8], von wachsenden Spitzen gebracht,

Nach hinten zu liefern,

Zu verteilen im ganzen System[9].

.

Immer mehr verzweigt sich der anfänglich einfache Faden

Mit Seitenästen unterhalb Septen.

Wachsen, auch sie wollen weg von der Spore,

Schräg vorwärts, um selbst an Ressourcen zu kommen.

.

Finden sie auseichend zu lösen,

Bleiben sie, stark sich verzweigend, gerne am günstigen Ort;

Verlängern sich, wenn die Nahrung erschöpft,

Zu neuem vielversprechenden Ort.

.

Nicht dass sie danach von Ferne schon suchten.

Sie wachsen, falls es die Umwelt erlaubt,

Gerade, so einfach dahin, bis sie per Zufall

Zum Ausbeuten lohnende Stellen wieder erreicht.

.

Halten Unmengen Vesikel[10] in ihrer Spitze dafür bereit.

Schicken sie vorwärts, hin zum wachsenden Ende,

Verlängern, ins Plasmalemma[11] sich gliedernd, die Spitze,

Stülpen Enzyme[12] nach außen, begleitet von Wandmaterial.

.

Manche Hyphen, denen es eilig,

Wachsen 50 µm[13] in der Minute und mehr;

Integrieren dreißig- bis vierzigtausend ihrer Vesikel dabei!

Eine unzählbare Menge zu einem sichtbaren Körper[14] vereint,

Der Nachschub von rückwärts verlangt.

Pausenlos blubbernd, liefert genügend der Zelle ER[15].

.

Treffen zwei Hyphen mit haploiden Kernen[16] zusammen,

Vereinen sie ohne Umstände sich[17].

Verzichten auf auffällig geformte Behälter für Kerne,

Vereinen sich[18] so wie sie sind:

Verschmelzen einfache Zellen des Körpers,

Bringen die Kerne zueinander durch Somatogamie[19],

Bleiben zusammen;

Ist einmal Somatogamie erfolgreich vollzogen,

Bleiben die Hyphen dikaryotisch, fungieren als Sporophyt[22].

.

Irgendwann formen dikaryotische Hyphen sich Ständer[23]

An einer sich wandelnden Spitze;

Blähen zum Kerneteilen, zum Sporenbilden, sie auf.

Was nun folgt, ist schon bekannt:

Meiose[26] erfolgt, eine Mitose schließt oft sich daran,

Kerne besiedeln die jungen, vorgebildeten Sporen,

Um sie nach außen zu bilden – Moderne auf ganz besondere Weise –

Zu befreien, was schon nach Fortsetzung ruft.

Keimen mit haploiden Hyphen; wirken als Gametophyt[27].

.

Wandeln, zweikernig, dikaryotisch geworden,

In Hyphen sich um, bis ihre Sporen, dann haploid,

Wieder als Fäden[30] die Umwelt durchwirken.

.

Fußnoten

[1] Basidiosporen: Von Basidiomycota, von Ständerpilzen, nach außen gebildete Meiosporen

[2] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[3] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[4] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[5] Quersepten: Zellwände quer eines Fadens

[6] Querwandporen, Septenporen: Septen, Querwände, von Hyphen (auch Trichome von Rotalgen) sind meist mit einem Porus versehen, der benachbarte Zellen miteinander verbindet. Meist aber sind diese Öffnungen sekundär wieder verschlossen. Diese Verschlüsse sind geeignet, Verwandtschaften zu erkennen.

[7] Trichal (Algen, Pilze, u.a.): Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[8] Ressourcen: Natürlich vorhandene Bestände von etwas, was zum Fortkommen, zum Leben, benötigt wird

[9] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[10] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[11] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[12] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[13] Mikrometer, µm: Tausendstel Millimeter (10-3 mm); Millionstel Meter (10-6 m)

[14] Spitzenkörper: Eine dichteste Ansammlung Mehrtausender Vesikel in der wachsenden Hyphenspitze, die schon im Lichtmikroskop bei Phasenkontrast als dunkle, rundliche Struktur zu erkennen ist.

[15] ER (Abkürzung für Endoplasmatisches Retikulum): Intrazelluläres Cisternensystem aller eukaryotischen Zellen. Es besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden und mit der Kernhülle in Verbindung stehen

[16] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[17] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[18] Plasmogamie

[19] Somatogamie (Basidiomycota): Gewöhnliche Körperzellen, keine besonders gestalteten Zellen, keine Gametangien, verschmelzen, um zwei zueinander passende, kompatible Kerne für sexuelle Fortpflanzung zusammenzubringen

[20] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.

[21] Synchrone, konjugierte Mitosen: Mitotische Teilungen von zwei oder mehreren Kernen, die koordiniert gleichzeitig ablaufen

[22] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[23] Basidien

[24] Basidien: Ständer, auf denen sexuell gebildete Sporen entstehen

[25] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[26] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[27] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

[28] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet

[29] Plasmogamie

[30] Hyphen

Eingestellt am 15. März 2025

.

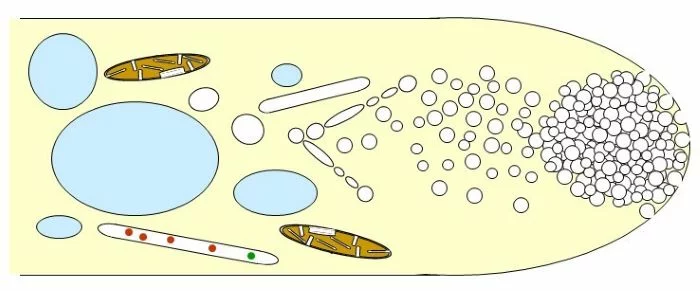

Spitzenkörper der Basidiomycota (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Dichte Versammlung von oft in zwei Größenversionen vorliegenden Vesikeln in der Hyphenspitze, die bereits lichtmikroskopisch gut zu erkennen ist und deshalb als Spitzenkörper bezeichnet wird. Diese enorme Menge an Vesikeln dient dazu, das Plasmalemma durch Integration der Vesikelmembranen rasch zu vergrößern und damit unter Ausstülpung von Enzymen und Zellwandbausteinen die Hyphenspitze schnellstmöglich zu verlängern. Die Vesikel werden ständig von hinten, vom Endoplasmatischen Retikulum, nachgeliefert. Saftvakuolen (blau) treiben den Protoplasten nach vorne, einschließlich Mitochondrien und anderen Organellen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Basidiomycota, Ständerpilze

3 In gleicher Weise und doch wieder nicht

.

Setzen auf Paare von Kernen, die zur Einheit geworden,

Zusammen das Leben nun regeln, obwohl sie getrennt.

.

Immer wenn der Hyphe Spitze ein stückweit voraus,

Sich Kompartimente in Kette zu schaffen[8],

Die auch dann noch der Hyphe Leben erhalten,

Wenn verletzte, degenerierte Zellen den internen Transport unterbrächen!

Denn lebende Zellen darunter treiben meist neue Hyphen hervor.

.

Kommt vom Rückraum der neuen Hyphe Spitze,

Umgeht sie, was durch Tod einer Zelle der Faden verlor:

Bildet, verschmelzend, Brücken mit einer Zelle über der toten.

Nun ist mit Umweg zwar, doch wieder gesichert der Hyphe interner Transport.

.

Anastomosen[9] nennen Forscher die Brücken,

Wodurch, auch ohne Unfall, das Hyphensystem wird enger vernetzt;

Doch danach grenzen die beiden verbundenen Zellen

Sich oft durch ein Septum[10] gleich wieder ab!

Kein Kernpaar soll dem andern zu nahe kommen,

Regelt doch jede Zelle seine Belange vor Ort.

.

Aufrecht die Flüsse im Innern zu halten,

Scheint für Basidiomycoten von höchstem Wert,

Sollen sie doch nicht in eine Richtung nur laufen.

Vor- und rückwärts erfolge darin der Verkehr!

.

So ist der Ständerpilze Bestreben zu deuten

– Auch, wenn die Zellen noch voll in Funktion –

Bidirektionellen Transport[11] in der Hyphe ständig zu sichern,

Wenn durch Anastomosen Ausweichstellen sie schafft, wo den Weg ein Porus[12] verengt.

.

Besonders Fortschrittliche ihrer Verwandtschaft,

Jene, die weithin Humus durchziehen, tote Blätter und Holz

– Auch mit nährstoffarmen Bereichen dazwischen –

Greifen häufig dazu auf Schnallen[13] zurück.

.

Ganz ähnlich erfolgt die Bildung

Nicht an der Spitze ein Bogen nach hinten,

Seitlich krümmt sich ein Auswuchs zurück!

.

Kerne vermehren in beiden Fällen sich völlig identisch:

Synchron teilt sich mitotisch das Paar;

Des einen Kerns Töchter bleiben im Hauptast der Hyphe,

Des anderen suchen den eigenen Weg:

Eine bleibt in der Hyphe, nimmt den an der Beuge liegenden Kern sich zum Partner,

Die andere tritt in den Bogen, der rückwärts gekrümmt.

Ein Septum trennt ihn von der Hyphe, die ihn gebildet

– So wie das neue, vordere Paar bereits eine Querwand trennt

Von der hinteren, nun einkernig gewordenen Zelle –

Der Bogen verschmilzt nun kurz entschlossen darauf

Mit der Zelle darunter:

Vereint zwei Einsame wieder zum Paar.

.

Eine Schnalle ist nun entstanden aus und

In der Hyphe mit rückwärts gerichtetem, bogigem Zweig;

Je mit transportdurchlässigem Porus[16] in beiden Septen,

Als Umgehungsstellen für möglichen Stau,

Wenn Transporte in beide Richtungen sollen erfolgen.

Doch anders oft wird der Schnallen Existenz interpretiert:

.

Der Dikaryen synchronen Teilung sollen sie helfen,

Gingen sich so die Töchter der beiden Kerne doch aus dem Weg.

Solche synchronen Mitosen und der Kerne anschließendes Wandern

Erfolgen unbehindert auch ohne der Schnallen Präsenz

Wenn dünn die Fäden, ob groß oder klein die Kerne;

In weiten Hyphen stellt sich die Frage ohnehin nicht.

So kommen einfache Septen[17] in dünnsten dikaryotischen Hyphen,

Wie auch Schnallen in außergewöhnlich weiten immerhin vor.

.

Trotz Ähnlichkeit von Haken und Schnallen

Sind sie doch nur Gebilde konvergenter Evolution.

Dienen vielleicht sie gar identischem Zweck?

Zweimal zumindest entstand voneinander unabhängig diese Kern- und Zellteilungsart[18].

.

Manche Basidiomycota verlieren Schnallen mitunter wieder,

Falls sie überhaupt schon standen auf dem Programm.

Viele verzichten auf sie, vielleicht sogar folgerichtig,

Fanden sie doch, aber später davon,

Womöglich effektivere Weisen, Logistikprobleme zu lösen[19],

Um Waren dorthin zu bringen, wo dringend Bedarf dafür.

.

Fußnoten

[1] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[2] Somatogamie (Basidiomycota): Gewöhnliche Körperzellen, keine besonders gestalteten Zellen, keine Gametangien, verschmelzen, um zwei zueinander passende, kompatible Kerne für sexuelle Fortpflanzung zusammenzubringen

[3] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[4] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.

[5] Hyphen

[6] Synchrone, konjugierte Mitosen: Mitotische Teilungen von zwei oder mehreren Kernen, die koordiniert gleichzeitig ablaufen

[7] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[8] Zellen der Hyphe

[9] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[10] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[11] Bidirektioneller Transport (Hyphen): In Hyphen sind generell zwei Transportrichtungen verwirklicht. Zum einen muss, um das Spitzenwachstum zu fördern, der Protoplast mit Hilfe von Vakuolen nach vorne gedrückt werden, um Vesikel mit Enzymen und Baustoffen für ihr Wachstum zu befördern und zum anderen, werden von der aufnahmeaktiven Spitzenregion Substanzen nach hinten geliefert, um weniger gut versorgte Hyphen mit essenziellen Bau- und Nährstoffen zu bedienen.

[12] Querwandporen, Septenporen: Septen, Querwände, von Hyphen (auch Trichome von Rotalgen) sind meist mit einem Porus versehen, der benachbarte Zellen miteinander verbindet. Meist aber sind diese Öffnungen sekundär wieder verschlossen. Diese Verschlüsse sind geeignet, Verwandtschaften zu erkennen.

[13] Schnallen: Formen sich bei vielen Agaricomycotina im Zuge der Zellteilung einer Hyphe. Seitlich wächst ein etwas einwärts gekrümmter Auswuchs nach hinten, findet Kontakt zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe; gleichzeitig teilen sich zwei Kerne (ein Dikaryon) synchron mitotisch, wobei sich die Tochterkerne eines der beiden Kerne in der ursprünglichen Hyphe nach unten, beziehungsweise nach oben separieren. Eine Tochter des zweiten Kerns begibt sich in den gekrümmten Auswuchs, der andere wandert in der Hyphe nach oben und bildet mit dem zweiten wieder ein Dikaryon. Zwei Querwände werden nun eingezogen: Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe oberhalb des Auswuchses quer in der Hyphe. Diese zweite trennt das Dikaryon im oberen Teil der Hyphe von der Partie darunter, die momentan nur einen Kern besitzt. Um wieder ein Dikaryon bilden zu können, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle an der Hyphe eine Anastomose, lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist. An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, die als Schnalle bezeichnet wird, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück, der wie der Dorn einer Gürtelschnalle aussieht.

[14] Pezizomycotina: Becherlingsartige i.w.S. (Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta -…)

[15] Haken: Formen sich bei vielen Pezizomycotina im Zuge der Zellteilung der sekundären ascogenen Hyphen. An der Hyphenspitze wächst ein etwas gekrümmter Auswuchs nach unten, findet Kontakt zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe; gleichzeitig teilen sich die zwei Kerne des Dikaryons synchron mitotisch, wobei sich ein Tochterkern des eines Kerns in der ursprünglichen Hyphe nach unten separiert, der andere in die apikal entstandene Krümmung der Hyphe. Die Tochterkerne des anderen Kerns begeben sich zum einen in den gekrümmten Auswuchs, zum andern nach oben, um in der Hakenbiegung mit dem zweiten Kern wieder ein Dikaryon zu bilden. Zwei Querwände werden nun eingezogen: Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe oberhalb des Auswuchses quer in der Hyphe. Diese zweite trennt das Dikaryon im oberen Teil der Hakenbiegung von der Partie darunter, die momentan nur einen Kern, wie auch die Hakenspitze, besitzt. Um wieder ein Dikaryon bilden zu können, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle an der Hyphe eine Anastomose, lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist. An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, Reminiszenz des Hakens, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück.

[16] Querwandporus

[17] Einfache Septen: Septen, die nicht zu zweit eine Schnalle bilden

[18] In fast gleicher Weise werden Haken und Schnallen gebildet, nur geht der Haken auf eine Hyphenspitze zurück, die Schnalle auf einen subterminalen seitlichen Auswuchs

[19] Rückwärts gerichtete Verzweigung (Hyphen): Im Normalfall wächst unterhalb einer Zelle, unterhalb eines Septums, ein Seitenzweig aus, der in spitzem Winkel nach vorne gerichtet wächst; bei einer rückwärts gerichteten Verzweigung geschieht dies oberhalb der Zelle, oberhalb des Septums, und der Seitenzweig richtet sich in spitzem Winkel nach rückwärts, nähert sich oft erheblich der Hyphe, von der er entsprungen ist. Was vorne und rückwärts ist, richtet sich immer nach der Wachstumsrichtung der ursprünglichen Hyphe; liegen allerdings Schnallen vor, so lässt sich im Normalfall an der Orientierung der Schnalle vorne und hinten der Hyphe erkennen, denn der spitze Winkel, den die Schnalle einschließt, ist immer nach vorne gerichtet, der überstumpfe (mehr als 90o-Winkel) nach hinten.

Eingestellt am 15. März 2025

.

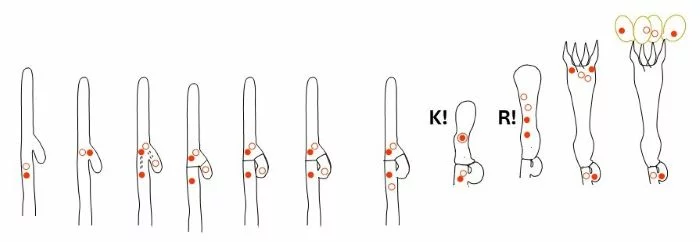

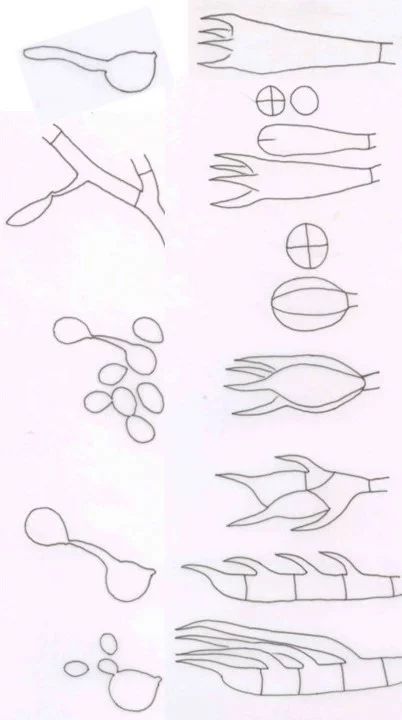

Schnallen- und nachfolgende Basidienbildung (ppt-geriert; Reinhard Agerer)

Seitlich wächst an der Hyphe (von links nach rechts) ein etwas einwärts gekrümmter Auswuchs nach hinten (1), findet Kontakt zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe (2); gleichzeitig teilen sich zwei Kerne (ein Dikaryon) synchron mitotisch, wobei sich die Tochterkerne eines der beiden Kerne in der ursprünglichen Hyphe nach unten, beziehungsweise nach oben separieren. Eine Tochter des zweiten Kerns begibt sich in den gekrümmten Auswuchs, der andere wandert in der Hyphe nach oben und bildet mit dem zweiten wieder ein Dikaryon (3). Zwei Querwände werden nun eingezogen: Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe oberhalb des Auswuchses quer in der Hyphe (4). Diese zweite trennt das Dikaryon im oberen Teil der Hyphe von der Partie darunter, die momentan nur einen Kern besitzt. Um wieder ein Dikaryon bilden zu können, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle an der Hyphe eine Anastomose (5), lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist (6). An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, die als Schnalle bezeichnet wird, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück, der wie der Dorn einer Gürtelschnalle aussieht.

Wird diese Hyphe mit ihrer Spitze (7) zur Basidie, so vergrößert sich die Zelle, darin erfolgt die Karyogamie, K! (8) (Punktkern im Kringelkern), anschließend die Meiose, R! (9), wobei vier haploide Kerne entstehen, paarweise unterschiedlichen Kreuzungstyps (zwei Punkt- und zwei Kringelkerne), eine Mitose kann noch die Anzahl der Kerne auf acht erhöhen (nicht gezeigt, da nicht sehr häufig vorkommend). Die Kerne werden (in die vorgebildeten Sterigmen, wenn vorhanden) hinausgedrückt (10), an deren Enden, dann die Sporen (oder wenn keine Sterigmen ausgebildet werden, direkt an der Basidie) entstehen (11). Die Schnallenbildung ist an den Basidien immer noch erkennbar (8 - 11), kann aber bei Reifung der größer werdenden Basidie auch ziemlich stark verformt werden.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Basidiomycota, Ständerpilze

4 Besondere Helfer

.

Obwohl an Polen[3] gelegentlich Fenster entsteh‘n,

Chromosomen[6] damit auseinander zu zieh‘n.

.

Der Kernteilungshelfer[7] Genese und Form

Unterscheidet sich deutlich von dem, was Ascomycoten[8] so typisch:

Als Zwillingspärchen, mit Bändchen zur Einheit verbunden,

.

Wenn Kerne, sich zu teilen soweit,

Geh‘n die Pärchen auseinander sogleich,

Wandern der Hülle einzeln entlang,

Bis sie an Polen[11] gegenüber sich steh‘n.

.

Ist ihre Rolle erfüllt, hat jedes der Ehedempärchen für sich einen Kern.

Wollen zum Doppel sie wiederum werden

Entsteht ein Bändchen an jedem sodann,

Woran aus dem Nichts schier der Partner sich formt.

Viele bekommen jedoch intern ihren Partner:

Gebären und steh‘n zu zweit für den Ernstfall bereit.

.

Viel komplizierter scheint ihr ontogenetischer Weg

Als dies von Ascomycota bekannt:

Dort spalten sie sich, bevor sie zum Kernteilen wandern:

Zwei werden aus einzigem flächigen Stück,

Jedes bleibt einzeln am Kern,

Bis er wieder das Spalten befiehlt.

.

So identisch der Basidiomycota Spindelpolkörper Werden und Wirken,

So unterschiedlich sind sie in Schichtung und Form:

Als Kugeln die einen, flach wie Teller die andern,

Senkrecht stehend oder schräg wie ein Hang.

.

Streng konstant bleibt In jeder Verwandtschaft

Ihre Gestalt;

Eignen deswegen sich bestens dafür,

Ständerpilze systematisch zu fassen.

.

Fußnoten

[1] In Folge Mitose oder Meiose

[2] Kernhülle: Der Eukarya Zellkern ist von einer Kernhülle umgeben, die sich aus Cisternen, als Abkömmlinge des Endoplasmatischen Retikulums, zusammensetzt. Dazwischen bleiben nicht wenige Poren mit speziellem Bau.

[3] Pole (Zellkern): Gegenüberliegende, senkrecht zur Metaphasenplatte liegende Gebiete

[4] Polare Mikrotubuli: gehen von den MTOCs Richtung Chromosomen

[5] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei Rhodophyta und Unbegeißelten Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen

[6] Chromosom: Genetische Informationseinheit aus unterschiedlichen Mengen DNA (oder selten RNA bei Viren) diverser Basensequenzen

[7] Spindelpolkörper

[8] Ascomycota: Schlauchpilze (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[9] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[10] Im Arbeitskern, Interphasekern: Im Arbeitskern ist die während Mitose und Meiose engst kondensiert zusammengefasste DNA maximal gelockert, und zwar so, dass die DNA in mRNA transkribiert und diese auch translatiert werden kann. Die vielen eng zusammengebundenen Schleifen gehen an ihren proteinverknüpften Bindungsstellen voneinander und liegen zum Ablesen frei.

[11] Pole

Eingestellt am 15. März 2025

.

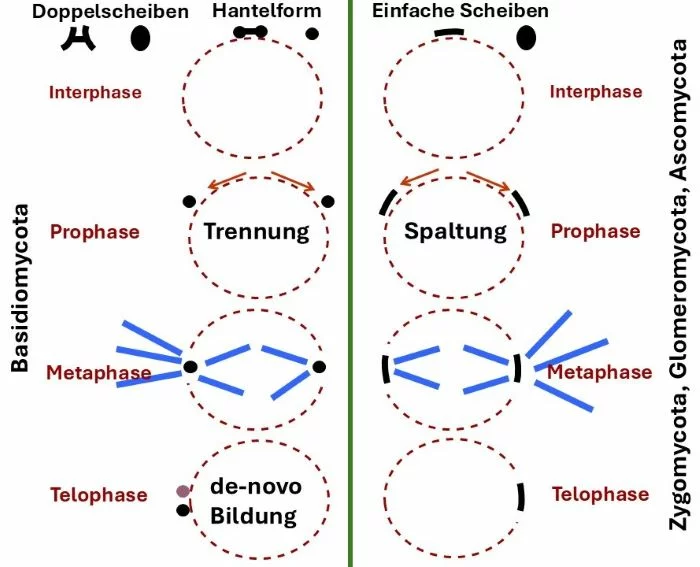

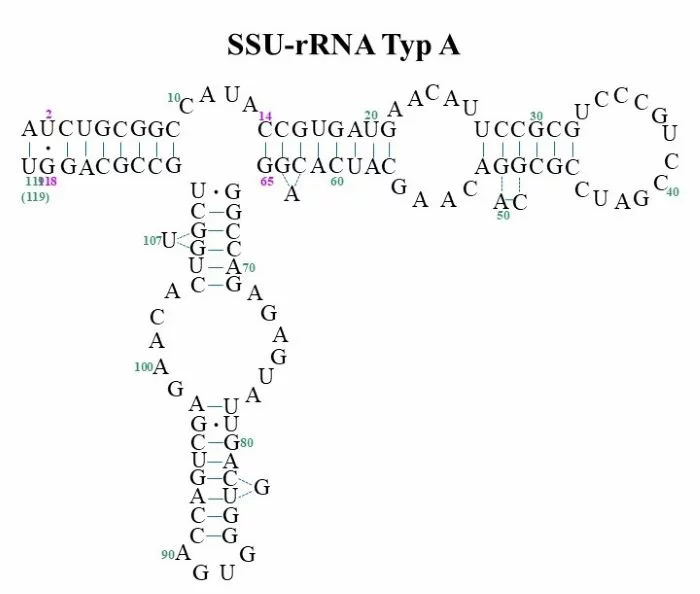

Spindelpolkörpertypen der Fungi (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Die Unbegeißelten Chitinpilze besitzen als MTOCs (Mikrotubuliorganisationscentren) Spindelpolkörper und während Mitose sowie Meiose eine vollständige Kernhülle, die an den finalen Positionen der Spindelpolkörper noch modifiziert werden kann (Öffnen eines Fensters, oder Einsenken in die Kernhülle). Mikrotubuli in Blau

Rechts: Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota. Am Interphasekern (Arbeitskern) liegt ein einziger flach-scheibenförmiger Spindelpolkörper, der sich während der Prophase spaltet und anschließend die beiden Teile an der Kernhülle sich gegenüber positionieren und als MTOCs auch die Richtung der Metaphasenplatte vorgeben. In der Telophase und danach besitzt jeder Tochterkern nun wieder nur einen flach-scheibenförmigen Spindelpolkörper.

Links: Basidiomycota. Hier liegen die Spindelpolkörper am Interphasekern grundsätzlich in Doppelform vor, entweder in Hantelform mit zwei durch ein Verbindungsstück vereinte Sphären (rechts) oder als Doppelscheibe, ebenfalls mit einem Verbindungsstück (links), wobei die Scheiben schräg oder senkrecht stehen können. Hier spricht man von einer Trennung des Doppels, nicht von einer Spaltung eines als Einheit vorliegenden Stücks. In der Telophase und danach besitzt jeder Tochterkern wieder einen mit Verbindungsstück versehenen Zwillings-Spindelpolkörper, nachdem sich der fehlende Partner de-novo gebildet hatte.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Basidiomycota, Ständerpilze

5 Interne Pforten

.

Zeitweise offen oder durch einen Pfropf versperrt,

Flachem ER[5] überbrückt.

Als einfache Poren mit unauffälligem Rand liegen sie vor,

Auch fassförmig[6], beidseits nach oben gewölbt;

Recht selten von speziellen Organellen begleitet,

.

Sie kontrollieren der Hyphen innere Flüsse in beiderlei Richtung:

Von Vesikeln[9], beladen mit andernorts nötigen Stoffen,

Mit Hilfe dünner Cisternen, oder Membranen[10] und

Mikrotubulibündeln[11], die als Gleitschienen gedacht.

.

Auch Porusmerkmale gelten als hochkonservativ,

Geeignet, Sippen hoher hierarchischer Eb’nen zu trennen;

Geh‘n mit anderen Eigenschaften oft konform,

Markieren vieler Verwandtschaften Grenze.

.

Fußnoten

[1] Querwandporen, Septenporen: Septen, Querwände, von Hyphen (auch Trichome von Rotalgen) sind meist mit einem Porus versehen, der benachbarte Zellen miteinander verbindet. Meist aber sind diese Öffnungen sekundär wieder verschlossen. Diese Verschlüsse sind geeignet, Verwandtschaften zu erkennen.

[2] Quersepten: Zellwände quer eines Fadens

[3] Lipiddoppelmembranen, die sich vom Plasmalemma ableiten

[4] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[5] Endoplasmatisches Retikulum, ER: Intrazelluläres Membransystem aller eukaryotischen Zellen; besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden, und das mit der Kernhülle in Verbindung steht

[6] Doliporus: Ein Querwandporus, der auf beiden Seiten mit einem Ringwall umgeben ist und damit fassförmig (dolum, lat.) aussieht; er ist meist noch von unterschiedlich gestalteten Abkömmlingen des Endoplasmatischen Retikulums begleitet

[7] Microbodies: Gruppe von Zellorganellen mit einfacher Lipidmembran, in deren enzymreichen Reaktionsräumen, vom Cytoplasma abgetrennt, Stoffwechselprozesse ablaufen; in ihnen werden verschiedene Subtypen zusammengefasst: Peroxisomen, Glyoxisomen und Glykosomen

[8] Woronin-Bodies: Organelle, deren im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) zu erkennender interner Bau wegen regelmäßiger Anordnung kleinster kugelförmiger Proteinteilchen eine kristallgitterartige Struktur vortäuschen

[9] Vesikel: Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[10] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[11] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport

Eingestellt am 15. März 2025

.

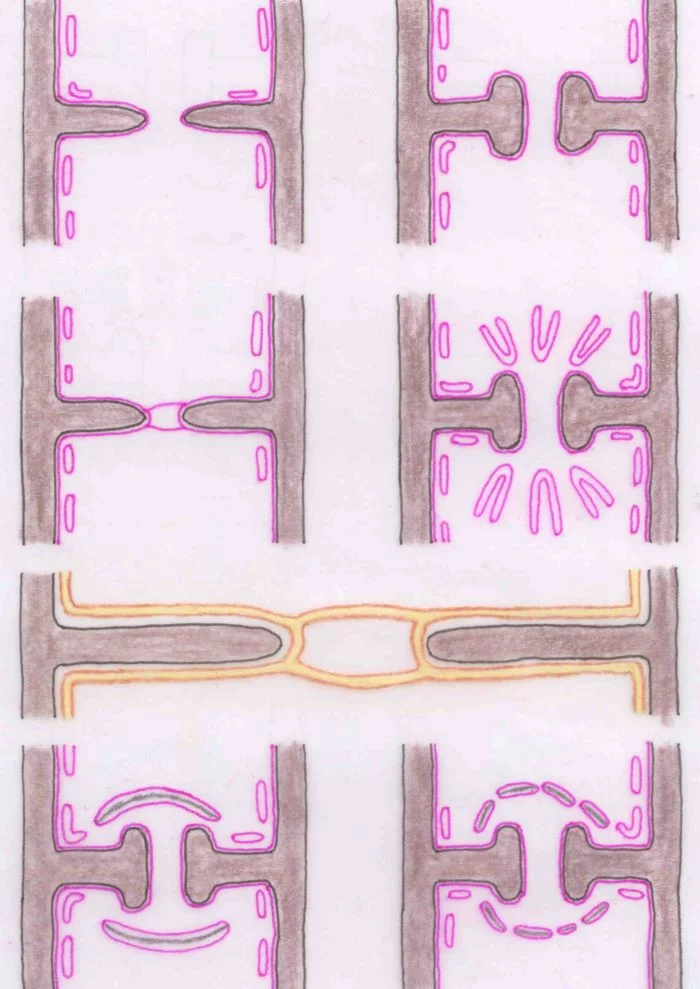

Porentypen der Basidiomycota (Tusche, Fineliner, Kreide; Reinhard Agerer)

Schematische Längsschnitte durch die Zelle (nicht maßstabsgetreu). Die Poren werden vom Plasmalemma der Zelle (pink) durchgehend ausgekleidet; ER-Cisternen liegen häufig an der Peripherie nahe des Plasmalemmas (mit pinker Membran). Zellwand (dunkelbraun).

Von links oben nach rechts unten:

Einfacher Porus (links oben). – Einfacher Doliporus (rechts oben): Rundherum beidseits aufgewölbter Porus, der damit an ein Fass erinnert; ohne porusbegleitende Cisternen. – Membrankappenporus (2. Reihe links): Einfacher Porus, den das Plasmalemma kappenförmig überbrückt; es spaltet sich dabei in seine beiden Hälften und die fehlende Hälfte der Lipiddoppelmembran wird im Porus ergänzt. Darunter größer dargestellt in der in diesem Werk üblichen Farbgebung (braun – gelb – braun). – Doliporus mit röhren- oder tassenförmigen Cisternen (2. Reihe, rechts): Geschlossene Seite der Cisternen dem Doliporus zugewandt. (Die Gesamtheit dieser doliporusbegleitenden Cisternen wird Parenthosom genannt). – Doliporus mit durchgehendem, nicht durchbrochenem Parenthosom (unten links): Das Parenthosom erweist sich in Aufsicht als durchgehende, undurchlöcherte Kappe; im TEM lässt sich in der Kappe eine dunkle, durchgehende Line darstellen. – Doliporus mit durchbrochener Cisternenkappe (unten rechts): Das Parenthosom erweist sich in Aufsicht als durchlöcherte Kappe; im TEM lässt sich in der Kappe eine dunkle Line darstellen, die hier in den angeschnittenen Einzelteilen sichtbar ist.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Basidiomycota, Ständerpilze

6 Erfunden und weder vielfach vergessen? (HP,SP)

.

Vielleicht waren Hefen[1] die ersten, die Krägen in Länge zogen,

Eine Spitze formten mit nur winzig kleinem Kontakt zur

Tochterzelle, die, nachdem die Zufuhr versiegte, sich davon getrennt.

.

Der Basidiomycoten Urururahnen wussten wohl,

Sich einen Vorteil damit zu verschaffen,

Denn, wenn schneller die Zelle von der Geburtsstelle ging,

Dort auch weiter, wo sie einst stand, Zellen in Mengen kamen,

Begannen die Arten, wenn jemand die Spore brach,

Leichter die Reise, mitunter weit weg, irgendwohin.

.

Und dennoch blieben andere gerne am Ort,

Weil ihre Reise, in Süßem versammelt,

Das kleinste Tiere so lieben, in Gruppen begann,

Die das Reizvolle gerne als Nahrung sich nahmen

Mit Hunderten Zellen, die sie verschlangen

Und doch eine Menge daran hängen noch blieb:

Kamen, getragen, an Stellen wo Zucker kein Mangel,

Waren selbst aber Nahrung für Passanten[5] am Weg.

.

Der hohle Stift war‘s, der diesen Pilzen die Zukunft verhieß!

Denn dort, wo die Spore am Spitzchen kaum hing,

Leckte der Stift ein wenig und drängte damit

Die äußerste Schicht der Wandung hervor.

Wenn die Wandung nicht platzte, der Tropfen so hing,

Ging er so schnell nicht verloren, blieb, bis jemand ihn nahm,

Der Süße zwar wegen, er leckte sie auf,

Doch die Spore blieb kleben, fiel, vom Vehikel getragen, irgendwo hin.

.

Wer solch Strategie auf die Spitze nun trieb,

Den Plan Schritt für Schritt ins Genom bekam,

Ihn aktualisierte, zog erheblichen Vorteil daraus.

Denn mit Zucker jemand zu locken, blieb ihm erhalten als kostbares Gut,

Regelte selbst mit Erfolg, was er an Kostbarem trug,

Weil er nicht mehr von Propagulenmassen abhängig war,

Nicht mehr internen Zucker in Mengen zum Locken verschlang,

Den oft es beschränkt nur, so wie außen, es gab.

.

Noch ist des Erfolges Geschichte nicht ans Ende gekommen!

Die Spitze, die heut als Sterigma[6] bekannt,

Bog sich ein wenig, krümmte sich

Und die Spore tat Gleiches ein Stück:

Lehnte sich, ohne zu stürzen etwas zurück,

Wurde so zum Maßstab für alle danach:

.

Formte sich der Tropfen an ihrem Grund,

Der, seiner Spore Haltung entsprechend, asymmetrisch geworden,

An Sterigmas wandweicher Spitze nun hing.

.

Der letzte Schritt aber ist noch immer nicht vollzogen,

Die Spore vom Ort der Entstehung zu schießen.

Doch ein Letztes wird schon bereitet:

An der Spore, benachbart zum zartwandig umgebenen Tropfen,

Bildet sich leicht feucht eine Schicht[9]; wie auch den Tropfen, die

Wand bleibt nicht dicht, ein Hauch von Feuchte umgibt.

.

– Versuch ein Experiment nun an deinem polierten Tisch:

Leg zwei kleinere Tröpfchen Wasser nebeneinander, ganz dicht,

Sodass sie gerade nicht einander berühren;

Nimm eine Nadel, bring langsam sie näher und

Plötzlich, kaum kannst du der Schnelle noch folgen,

Vereinen sie sich. –

.

Nun wieder zurück: Je näher Spore und Tropfen sich kommen,

Wird einmal der Abstand zu klein,

Dann legt sich der wässrige Miniballon

Urplötzlich an den filmfeuchten Bauch der Spore,

Reißt sie vom Halteplatz weg:

Schon fliegt sie fort, fällt nach unten so weit sie nur kann! –

.

Irgendwo liegen die Pläne fixiert als Programm

Welche Verwandtschaft ein Plus darin sieht.

Die eine holt sie der Fitness wegen hervor,

Den andern ist die Methode womöglich völlig egal. –

.

Weit geht der Schuss aber nicht,

Doch ist er kräftig genug,

Sporen zum freien Fallen zu bringen;

Den Rest übernehmen Wirbel und Wind.

.

– Wie kräftig der Schuss, zeigt ein Vergleich:

Der Sporen Beschleunigung[10] – fünfundzwanzigtausend g –

Fünfzigtausendmal mehr als das Spaceshuttle[11], der Raumgleiter, gebraucht,

Der Erde Anziehungskraft zu entflieh’n.[12]

.

Noch beeindruckender ist des Schusses Ökonomie:

Fünfzig Prozent des Gewichts verbraucht der Raumfahrt Projektil

Für Treibstoff, sich aus der Erde zu heben.

Ein Prozent nur gibt die Spore dahin! –

.

Die Wasser osmotisch[15] in die Sprengblase treiben

Bis sie Kontakt mit der Spore bekommt

Und von der Startrampe schießt. –

.

Wer würde nicht denken, alle wollten sich diese Erfindung bewahren!

Doch vom Umfeld getrieben, oft vom Klima gedrängt,

Verzichten einzelne wieder, mitunter ganze Verwandtschaften gar

Auf dieses Schießen; dann brechen die Sporen lediglich altmodisch ab.

.

Oder Basidien[16] vertrocknen, verschleimen womöglich gar wie die tragenden Hyphen:

Dann bleiben alle zusammen vereint am Ort der Geburt.

Die Aufgabe jedoch, Gene der Eltern weit zu verbreiten, wäre womöglich im Sande verlaufen,

Hätte die Evolution dieses Problem nicht elegant gelöst.

.

Und trotzdem bleibt bei ursprungsnahen Verwandten der Eindruck

Sie hätten noch nichts erfahren von diesem grandiosen Patent!

Geben keinerlei Hinweis, warum auch ohne Schuss sie gut leben.

Vielleicht, weil Tiere mit Hefen das Wichtigste tun?SL

.

Fußnoten

[1] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet

[2] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[3] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[4] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[5] Gemeint sind Tiere, Insekten, etc.

[6] Sterigma, Sterigmen (Basidiomycota): Dünne Fortsätze an der Basidie, an der die Sporen sitzen

[7] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[8] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[9] Plaque (Basidiosporen): Basal, bauchwärts gelegene, ornamentlose, feuchtigkeitsbefilmte Stelle aktiv abzuschießender Sporen

[10] Beschleunigung: Die Beschleunigung ist die momentane zeitliche Änderung der Geschwindigkeit; die Erdbeschleunigung g, also die Beschleunigung eines frei fallenden Körpers unter dem Einfluss der Schwerkraft, die als Geschwindigkeitszunahmerate pro Zeiteinheit ausgedrückt wird, hat einen Wert von etwa 9,81 Metern pro Sekunde.

[11] Spaceshuttle: Wiederverwendbare Raumgleiter der NASA; gestartet im Zeitraum von 1981 - 2011

[12] Dazu genügen 0,5 g

[13] Hexosen: 6C-Zucker

[14] Mannit(ol): Zuckeralkohol der Mannose, [C6H14O6]

[15] Osmose: Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennten Räume zu erreichen. Ist z. B. die Salzkonzentration oder Zucker-Konzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Konzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren. Zumindest das Zerplatzen infolge Osmosestresses kann durch eine widerstanderzeugende Zellwand verhindert werden.

[16] Basidien: Ständer, auf denen sexuell gebildete Sporen entstehen

SL Money NP (1998) More G’s than Space Shuttle: ballistospore discharge. Mycologia 90 (4): 547-558

Eingestellt am 15. März 2025

.

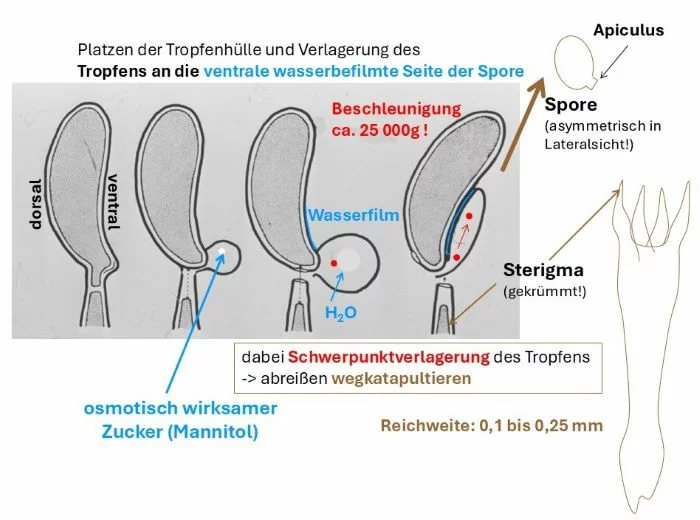

Hypothese zur Basidiosporen-, zur Ballistosporenbildung der Basidiomycota

Diagonale Reihe (Zeichnung), ganz links: Drei Stadien der Hefeknospung übereinander zeigen den normalen Vorgang bei Basidiomycota: Eine innere Zellwandschicht (blau) durchbricht die äußeren (schwarz), eine Querwand grenzt die Hefezelle ab, die sich von der Mutterzelle trennt; an Mutter- und Tochterzelle bleibt je eine Narbe zurück (schwarz).

Ganz oben links (TEM-Bild): Hier wird nochmal das typische Aufschülfern der äußeren Zellwandschichten gezeigt.

Ganz unten links (Coloriertes Bild): Knospung einer apikulaten Hefe, die in einer Kragenverlängerung endet, nachdem mehrere Hefezellen von der gleichen Stelle abgegangen sind.

Diagonale Reihe (Zeichnung), links, zweite Position: Schon bei erstmaliger Knospung tritt eine dünne Hyphe zum Vorschein, an deren Ende eine Zelle gebildet, abgeteilt und durch Abbrechen (vielleicht schon erleichtert durch druckerhöhungsbedingte Ausbeulung der Querwandhälften) befreit wird.

Bild rechts daneben: In einem nächsten Schritt, könnte die Spore schon eine eigenständige Zellwand (schwarz) in der entstandenen Aussackung (blau) gebildet haben und in gleicher Weise wie vorhin von der dünnen Hyphe abgetrennt worden sein. Die eigenständige Sporenwand innerhalb des am Ende aufgeblähten Sterigmas, ist ein Charakteristikum vieler Basidiosporen heutiger Basidiomycota.

Bild rechts daneben: Hier zeigt sich, wie auch in den beiden folgenden Bildern, schon die Form eines typisch gekrümmten Sterigmas, das seine Krümmung final durch alleiniges Wachstum an der Rückenseite (wie dies bei heutigen Basidiomycota geschieht) erhalten hat. Ein asymmetrisches Ansitzen der Spore ist damit verbunden.

Bild rechts daneben: Eine Möglichkeit des Abschießens könnte wieder eine druckerhöhungsbedingte Ausbeulung der Querwandhälften gewesen sein.

Ganz rechtes Bild der Diagonale: Heute werden von Basidiosporen oder von Hefen an Sterigmen Ballistosporen gebildet (lichtmikroskopisches Bild ganz rechts unten), wobei der ausgetriebene Tropfen (wie auch die Sporen) von der Sterigmenwand umgeben ist. Bekommt der feuchtfilmumgebene Tropfen Kontakt mit der befeuchteten Stelle der Sporenbasis (des Plaques), reißt die Spore vom Sterigma (der Tropfen reißt dabei auch basal auf), schnellt sich durch den entstanden Ruck weg und entfernt sich je nach Größe und Form der Sporen, zwischen einem Zehntel und einem Viertel Millimeter weit und kommt so in den freien Fall. Dies genügt, denn bei Basidiomycoten sind die Basidien positiv geotrop bis meist plagiotrop ausgerichtet.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Vorgang und Wirkung des Abspringens der Basidiosporen

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen. Selbsterklärend. Hintergrundbild aus Buller (1933)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Mannose und Mannitol (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben rechts: Mannose in Ringform dargestellt

Oben links: dazu im Vergleich Glucose

Mitte: Mannose in gestreckter Form

Unten: Mannitol (= Mannit)

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich

Eingestellt am 15. März 2025

.

Basidiomycota, Ständerpilze

7 Noch sehr plastisch

.

Anfangs spielen sie, auch in enger gefasster Verwandtschaft,

Noch mit der Basidien[1] Form:

Ursprünglich scheint ihnen wichtig,

Separate Zellen zu geben.

Oft steh‘n sie untereinander,

Doch scheint diese Weise, falls dicht die Basidien,

Nicht optimal für die Bildung von Sporen:

Denn unterer Zellen Sterigmen müssen oft lange Wege durchschreiten

Bis ihre Spitzen zum Sporenbilden und -schießen ausreichend frei.

.

Viele verkürzen Basidien deswegen,

Gestalten sie eher oval,

Den Sterigmen Wege zu sparen,

Sporen dorthin zu bringen, wo frei ihre Sicht.

.

Schräg werden deswegen manchen die Septen.

Fortschrittliche teilen Basidien kreuzweise längs,

Sparen sich später fast völlig die Teilung,

Mimen am Kopf nur als wären sie vier,

Lassen Wände irgendwo frei in der Zelle enden,

Bis Moderne, Basidien zu teilen, verzichten völlig darauf.

Vier Sterigmen steh‘n an Meiosporangien[4] dann ganz oben

In gleichem Abstand zum Nachbarn, auf einem Kreis. –

.

Viele teilen nach der Meiose nochmal jeden einzelnen Kern,

Geben je zwei davon in die Spore davon,

Oder teilen darin ihn erst,

Um an den Sporen erneut Propagulen[5] zu bilden.

– Manchen fällt ein, Basidien mit acht Sporen zu krönen,

Anderen genügen sechs, oder lediglich zwei. –

.

Nur eine so entstandene Tochter

Wird von der Mutterspore geschleudert;

Bilden aber mehrfach neue Zellen,

Falls von Basidiosporen Hefen[6] entsteh‘n.

.

Nicht immer ist Schleudern an Meiose gebunden,

Was für Sekundärsporen und Hefeknospungen gleichermaßen gilt.

Untrügliches Zeichen für der Methode Bedeutung zumindest am Anfang der Evolution.

.

Fußnoten

[1] Basidien: Ständer, auf denen sexuell gebildete Sporen entstehen

[2] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene

gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[3] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[4] Meiosporangium: Eine sporenbildende Zelle, gelegentlich im Zuge der Sporenbildung geteilt (Basidiomycota), in der Karyogamie (K!) und Meiose (R!), also Verschmelzung haploider Kerne und anschließend den doppelten Chromosomensatz reduzierende Kernteilungen erfolgen und danach Meiosporen entstehen

[5] Sekundärsporen: Werden Sporen der Basidiomycota genannt, die als Ballistokonidien am Sterigma von Basidiosporen gebildet worden sind

[6] Mit Hefen keimende Basidiosporen

[7] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[8] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet

[9] Ballistokonidien, Schleuderkonidien: Konidien, die aktiv abgeschossen, weggeschleudert, werden

Eingestellt am 15. März 2025

.

Basidientypen, Keimungstypen, Ballistokonidien (Tusche; Reinhard Agerer)

Rechte Reihe, Basidientypen, von unten nach oben:

Querseptierte, vierzellige Basidie; jede Zelle mit einem Sterigma; Sterigmen müssen eine geschlossene Schicht durchdringen bis ihre Enden frei stehen, um daran Sporen bilden und abschießen zu können.

Querseptierte, vierzellige Basidie; jede Zelle mit einem Sterigma; Sterigmen müssen keine geschlossene Schicht durchdringen, bis ihre Enden freistehen, um daran Sporen bilden und abschießen zu können, so entwickelt jedes Sterigma die gleiche Länge.

Schrägseptierte, vierzellige Basidie; jede Zelle mit einem Sterigma; zellbegrenzende Septen in schräger Lage; Basidie erscheint unregelmäßig septiert. Evolutiv gesehen ist dieser Typ ein Übergang von einer querseptierten (darunter) zur nächsten, längsseptierten Basidie (darüber)

Längsseptierte, vierzellige Basidie; jede Zelle mit einem Sterigma; darüber Basidie noch ohne Sterigmen und ein mittiger Querschnitt, um die Septierung besser erkennen zu können; vier Zellen liegen im Querschnitt kreuzweise nebeneinander.

Teilweise längsseptierte Basidie; vier Sterigmen als Kranz am Kopf der Basidie; nur dort ist sie noch septiert, darunter (ohne Abgrenzung) liegt die Zelle ungeteilt vor.

Ganz oben, einzellige Basidie, Holobasidie: Eine einzige Zelle besitzt apikal einen Kranz aus vier (gelegentlich sechs oder acht) Sterigmen.

.

Linke Reihe, Sporen- und Hefezellen-Keimung; Ballistokonidie, von unten nach oben (Tusche; Reinhard Agerer)

Unten: Eine Basidiospore (erkennbar am Apikulus) keimt mit Hefen.

Darüber: Eine Basidiopsore (erkennbar am Apikulus) keimt mit einer Sekundärspore

Darüber: Hefen keimen mit Hefen (Sprossung; kein Apikulus vorhanden) und eine Hefezelle mit Sterigma und Konidie (Ballistokonidie) darauf; Ballistokonidie mit Apikulus

Darüber: Normale Hyphen; eine Zelle wächst mit Sterigma aus, an dem eine Ballistokonidie mit Apikulus sitzt.

Ganz oben: Die übliche Keimung von Basidiosporen (und Sekundärsporen) mit Hyphen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Basidiomycota, Ständerpilze

8 DNA-Signale

.

– Transkripiert[3] in rRNA –

An ihrem einhundertneunzehn Basen langen Einstrangprodukt[4]

Drei besondere Stellen, die eine der Verwandtschaften von den anderen trennt:

An Position vierzehn und fünfundsechzig haben G und C[7] sich einfach vertauscht.

Position dreiundsechzig trägt Typ A ein A[8],

Im Typ B ein G.

.

Wer G an Einhundertachtzehn und an Fünfundsechzig,

An Dreiundsechzig ein A besitzt, dessen SSU-RNA ist vom Typ

A.

Wer U als Einhundertachtzehn trägt, als Fünfundsechzig ein C,

Dafür als Nummer Dreiundsechzig ein G, dessen SSU-RNA heißen Forscher Typ B.

.

Ein geringer Unterschied zwar,

Doch ist die Wirkung mitzubedenken,

Denn diese rRNA bleibt nicht fadenförmig gestreckt.

Sie schlägt sich zurück, sucht sich zum Paaren geeignete Partner,

Um Basen zu schützen, mit solch einer Raumstruktur besonders zu wirken;

Wie Haarnadeln geformt, bilden sich Stege und Schlaufen daher.

.

Freilich wirkt sich der Basen Tausch

Hier nicht in Formveränderung aus.

Doch in Positionen einhundertachtzehn

Steh‘n sich nun in Typ B gegenüber U und U,

Bleiben so, aneinander uninteressiert,

Ungepaart in der Leiter.

.

Kaum Dramatik zeichnet Positionen Fünfundsechzig und Vierzehn aus:

G und C bleiben immer gepaart,

Denn Nummer Fünfundsechzig wurde zum G,

Doch husch, wechselt der Partner vom G zum C.

So binden sich beide weiter an dieser Stelle und

Bleiben auch hier, weil benachbart, zum Steg geformt. –

.

Werden dazu noch DNA-Sequenzen von Standardgenen befragt,

Bestätigen sie, was die Ultrastruktur besagt:

In drei Unterabteilungen lassen Basidiomycoten sich gliedern.

Zeigen anfangs sich plastisch in vielerlei Hinsicht, am Ende aber fixiert.SL

.

Fußnoten

[1] rDNA, ribosomale DNA: Gene, die für die RNA der Ribosomen (rRNA) codieren

[2] SSU-rDNA, 5,8S rDNA, kleinste Untereinheit der rDNA: Bildet nach Transkription als 5,8S rRNA einen Teil der eukaryotischen ribosomalen 60S-Untereinheit; das betreffende Gen des Chromosoms wird nach seinen Basenfolgen für Verwandtschaftsvergleiche analysiert

[3] Transkription, transkribieren: Umschreiben von DNA (oder RNA) in RNA, oder von RNA in DNA (bei manchen Viren)

[4] Transkribierte ribosomale RNA liegt im Gegensatz zur DNA, als ungepaarter Einzelstrang vor, wird aber in sich selbst Paarungsmöglichkeiten suchen

[5] G: Abkürzung für die Nucleobase Guanin; eine bizyklische, eine Purin-Base (Buchstabencode der DNA und RNA)

[6] U: Abkürzung für die Nucleobase Uracil; Eine monozyklische, eine Pyrimidin-Base (Buchstabencode der RNA)

[7] C: Abkürzung für die Nucleobase Cytosin; Eine monozyklische, eine Pyrimidin-Base (Buchstabencode der DNA und RNA)

[8] A: Abkürzung für die Nucleobase Adenin; eine bizyklische, eine Purin-Base (Buchstabencode der DNA und RNA)

Eingestellt am 15. März 2025

.

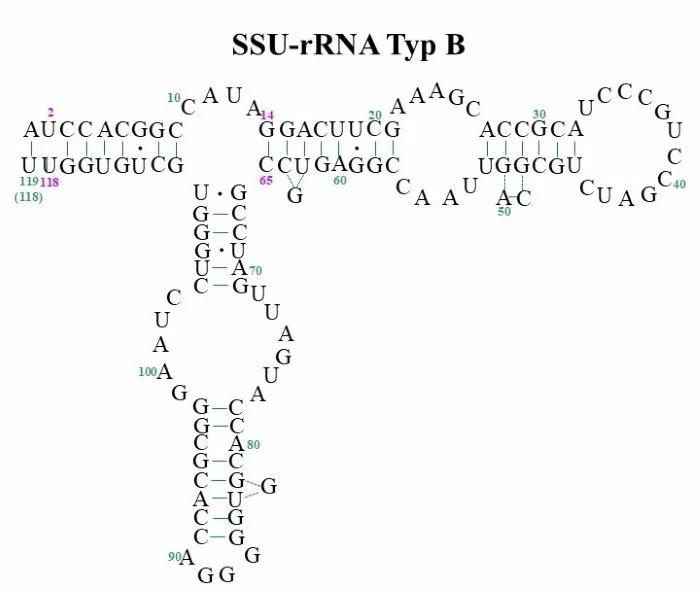

SSU-rRNA (5S-rRNA) der Typen A und B

Diese rRNAs bilden eine Sekundärstruktur, wobei sich beim Zurückschlagen der beiden Enden [Anfang Position 1, Ende Position 119 (bei Typ A und B) teilweise paaren, wobei bei Typ B zwischen Position 100 und Position 118 eine Base fehlt]; der Vergleich wurde aber auf die Position 2 der beiden Typen bezogen; partielle Paarungen (Stege) ergeben sich, ungepaarte Bereiche bilden sogenannte Schlaufen (jeweils vier Schlaufen). Die laufende Nummerierung ist in grünen Zahlen angegeben; die entscheidenden Unterschiede der beiden Typen, in Magentarot geschrieben, sind die Positionen 2 und 118, bzw. 14 und 65; sie bilden die wesentlichen Unterschiede, die Unterabteilungen der Basidiomycota charakterisieren; dazu kommt noch die Position 63.

SSU-rRNA (5S-rRNA) Typ A: 2/118: U/G; 14/65: C/G; 63: A

SSU-rRNA (5S-rRNA) Typ B: 2/118: U/U; 14/65: G/C; 63: G

Nach Gottschalk M, Blanz P (1985) Z Mykol 51(2), Seite 220, Abb. 6

Eingestellt am 15. März 2025

.

Basidiomycota, Ständerpilze

9 Lebensweisen

.

Auch sie besiedeln, sich zu ernähren,

Alles, was lebte und lebt!

Saprotroph[1] die einen, nehmen, was schon gestorben,

Die anderen greifen Lebendes an.

Machen vor der eignen Verwandtschaft gleichfalls nicht Halt.

Über sämtliche Sippen genommen,

Ist ihnen alles recht, was Energie und Baustoff verspricht.

.

Unter manch einer Art leiden nicht wenig Mensch und Tier!

Verantworten Krankheit, manchmal auch Tod.

Geh‘n tief in den Körper bisweilen,

Begnügen sich nicht mit der Haut.

.

Viele nehmen sich Pflanzen zum Partner,

Holen, was sie so brauchen, geben zu beiderseitigem Nutzen dafür:

Mit Wurzeln Mykorrhizen[8] als Doppelorgan.

.

Damit sie in ihren Gängen Holz für sie als

Nahrungsmittel bereiten;

Den Käfern[11] zur Freude, freilich dem Baum zum Verdruss.

.

Groß ist die organische Vielfalt, sich zu ernähren!

So verwundert es nicht,

Dass viele Pilze Geeignetes finden.

Ihre Lebensweise trägt,

Weil vielen dieselben Ideen gekommen,

Kaum zur Verwandtschaftsabgrenzung bei.

.

Fußnoten

[1] Saprotroph, saprob: Von totem, organischem Material lebend

[2] Parasitisch, parasitär: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen

[3] Echte Pflanzen: Plantae (Eukarya)

[4] Echte Tiere: Animalia (Opisthokonta – Eukarya)

[5] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[6] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[7] Flechten: Symbiosen aus Pilzen und Algen

[8] Mykorrhiza: Eine Symbiose zwischen Pilz (Myko-) und Pflanze über Pilzhyphen und Wurzeln (-rhiza)

[9] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[10] Hier als Agaricomycotina und Pezizomycotina verstanden

[11] Käfer: Coleoptera (Neuropteroidea – Neuromecoptera – Holometabola – Neoptera – Pterygota –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Basidiomycota, Ständerpilze

10 Etwas anderes noch

.

Einige Merkmale werden nur an Hefen[1] getestet:

Reagieren sie mit Diazonium Blau B[2] rot, gilt dies als positiv;

Spalten sie Harnstoff mit Urease[3], zeigt dies auf Ständerpilzverwandtschaft.

Gebären Tochterzellen Hefen, wandert ihr Kern

Zunächst in die entstehende Tochter,

Teilt mitotisch[4] sich dort, danach kehrt einer davon zurück,

Um wieder bereit zu stehen, nach außen zu wandern,

Wenn die Zelle wiederum sprosst.

Formen Basidiosporen springende Töchter[5],

Verhält sich in gleicher Weise, aber nur einmal, der Kern. –

.

Verschiedene physiologische[6] Merkmale erwiesen sich für Hefen als wichtig,

Einige davon zeigen Verwandtschaften an:

Welches Co-Enzym Q[7] sie verwenden als

Glied des mitochondrialen Elektronentransports:

Q6 bis Q10, benannt nach der Zahl der Isoprenyle[8] als

Schwanz des Ubichinons[9].

.

Welche Zucker sie nutzen, welch anderen löslichen Stoff,

Welche Farbe als Kolonien sie zeigen

.

Fußnoten

[1] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet

[2] Diazonium Blau B: Zum Färben von Hefen verwendete Substanz

[3] Urease: Harnstoff spaltendes Enzym

[4] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[5] Sekundärsporen: Werden Sporen der Basidiomycota genannt, die als Ballistokonidien am Sterigma von Basidiosporen gebildet worden sind

[6] Physiologie: Lehre von den normalen Lebensvorgängen in Zellen, Geweben und Organen aller Lebewesen; sie bezieht das Zusammenwirken aller physikalischen, chemischen und biochemischen Vorgänge im gesamten Organismus in ihre Betrachtung ein.

[7] Co-Enzym Q, Ubichinon: An der oxidativen Phosphorylierung beteiligtes Co-Enzym; wesentlich für die Gewinnung von ATP

[8] Isopren: [CH2C(CH3)CHCH2]

[9] Ubichinon: Co-Enzym Q: An der oxidativen Phosphorylierung beteiligtes Co-Enzym; wesentlich für die Gewinnung von ATP

[10] Fermentieren i.e.S.: Vergären eines Stoffes mit Hilfe von Mikroorganismen unter Sauerstoffausschluss (anaerob)

[11] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[12] Anoxisch: Sauerstofffrei

[13] Sekundärspore

SL Kurtzman CP, Fell JW (1998) The yeasts, a taxonomic study. Elsevier.

Eingestellt am 15. März 2025

.

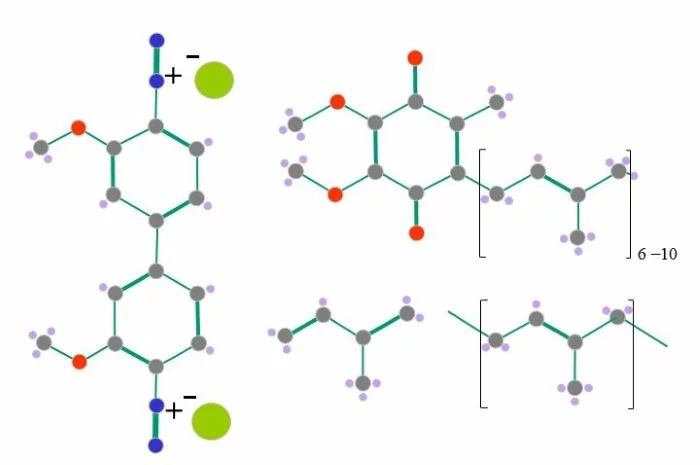

Moleküle für Hefecharakerisierung der Basidiomycota (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links: Diazonium Blau B

Rechts oben: Co-Ezym Q; je nach Anzahl der Isoprenylreste ergeben sich Co-Enzym Q6 bis Co-Enzym Q10

Rechts unten: Isoprenylrest

Unten Mitte: Isopren

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Chlor: grün. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich; Dreifachbindungen: dreifachdicker Strich.

Eingestellt am 15. März 2025

.