5.1 Ascomycota Texte D-N

Dipodascaceae, Zweifüßer

1 Behalten oder neu formiert?

.

Wie unentschlossen wirkt er:

Immer bereit an Septen[3], eingezogen, schmäler als ihre Zellen,

Auseinanderzubrechen, den einzelnen Zellen Freiheit zu geben,

Dem fließenden Saft nach unten zu folgen,

Separiert, konkurrenzlos Kolonien[4] zu bilden,

Eroberte Quellen gemeinsam

Bis zum Versiegen zu trinken.

.

In dichter Versammlung streben sie,

Wenn ausreichend Raum, wenn ertragreich die Quelle,

Radial, zur Pustel vereint, nach außen,

Immerzu gegen die Peripherie.

.

Erschöpft an Ressourcen[5] finden nährstoffhungrige Zellen

Nichts mehr im Zentrum der Saftkolonie,

Bekommen über Septen wie Siebe[6] dennoch

Zufluss von Gliedern außen am Rand.

.

Hört der Blutfluss[7] des Baums einmal auf,

Wird es Zeit für sexuelle Vermehrung,

Denn überall fehlt es an Nahrung, die

Vielkernigen Zellen weiter zu teilen;

Nur noch Reserven, freilich zuhauf,

Liegen für Zweifußens Zukunft bereit.

.

Nahe der Außenfläche des sanft erhabenen Hügels

Treiben kurz nacheinander – des Zuckers[8] Versiegen gab das Kommando –

Benachbarte Zellen an gemeinsamer Querwand Grenzen

Jeweils ein kleines Hörnchen gegeneinander hervor,

Treffen sich, wenige Kerne[9] mit im Gepäck,

Drücken die Nasen kräftig sich platt,

Grenzen mit Septum nach unten sich ab und

Lösen, was sie zuvor noch getrennt, langsam, doch umgehend auf[10].

.

Bringen zusammen, was zueinander gern wollte.

Wählen einen Kern[11] je, das Erbgut zur Einheit zu bringen,

Vollziehen verschmelzend, was sie im Sinn[12];

Unterliegen, vereint nun, der neuen Zelle Kommando:

Keine Konkurrenten[13] dürfen ihr eigenes Leben noch führen!

Werden recycelt, lösen sich auf.

.

Bläht sich auf Kosten der Hyphen zum Kegel

– Nur dafür sammelte Zweifuß kräftig Reserven –

Teilt, wenn auseichend groß, der immer sich länger ziehende Konus,

Den Kern am Ende meiotisch[16];

Schließt eine Vielzahl Mitosen[17] daran,

Füllt sich als Ascus[18] mit Dutzenden Sporen und

Bricht, recht voluminös ist die Basis geworden,

Der anfänglichen Nasen benachbarten Zellen Querwand mittig entzwei,

Spreizt die vereinten, nun kräftigen Hörnchen als Füße,

Lässt sich den Namen Dipodascus,

Zweifußaskus, gerne gefallen.

.

Ein paar Körnchen Glycogen[19] sparte der Ascus

Zwischen den vielen Sporen sich auf,

Nimmt Feuchtigkeit aus der um Umgebung immer mehr auf,

Drückt seine winzigen Kugeln[22] zuhauf,

Sich an der Spitze öffnend, als schleimiges Bällchen hinaus.

.

Insekten[23], wenn sie die einstigen, jetzt aber versiegenden Quellen, entdecken,

Nehmen Sporen, noch von Süßem umgeben, einfach mit sich,

Laden sie, wenn sie frischfließende Rinnsale wieder entdecken

Zur Freude Dipodascus‘ neuer Generation unbeabsichtigt ab.

Lassen solche Vektoren[24] ihn schnöde im Stich,

Hofft er, vielleicht nicht vergeblich, auf Wirkung des Winds. –

.

Oft entzweien sich an Septen einmal entstandene Hyphen,

Zur Erinnerung an ihrer Vorfahren hefiges Leben,

Oder zerlegt er nur, was früher Einheit schon war? –

Dies werden Entzweite wohl gleichfalls nicht wissen.

.

Fußnoten

[1] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[2] Zweifußascus: Dipodascus albidus (Dipodascaceae – Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[3] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[4] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen

[5] Ressourcen: Natürlich vorhandene Bestände von etwas, was zum Fortkommen, zum Leben, benötigt wird

[6] Siebsepten: Septen, Querwände, die mit vielen Poren siebartig durchbrochen sind

[7] Blutfluss, Blutungssaft (Bäume, Sträucher): Saftausscheidung süßen Saftes nach einer Verletzung von Phloem oder Xylem

[8] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[9] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[10] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[11] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[12] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[13] Verbliebene haploide Kerne

[14] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[15] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[16] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt

sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[17] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[18] Ascus: Meisporangium der Ascomycota

[19] Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien

[20] Hydrolisierung, Hydrolyse: Spaltung eines Moleküls durch Einwirkung von Wasser in zwei selbständige

[21] Osmose: Osmose ist die Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennten Räume zu erreichen. Ist z. B. die Zuckerkonzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Zuckerkonzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren.

[22] Sporen

[23] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[24] Vektor (Organismen): Transporteur, Überträger, Ausbreiter

Eingestellt am 15. März 2025

.

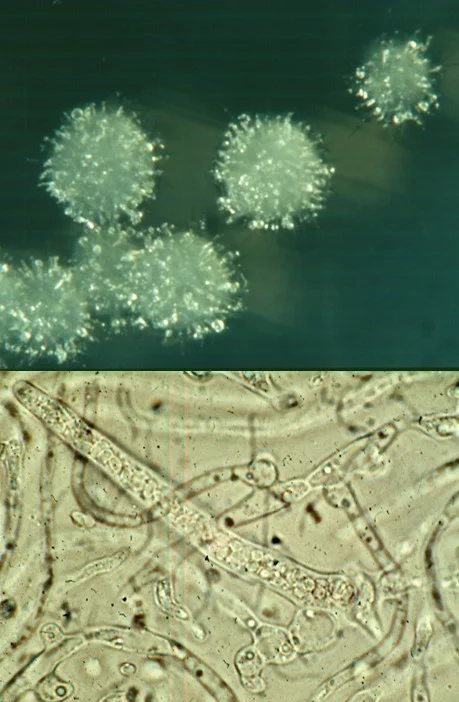

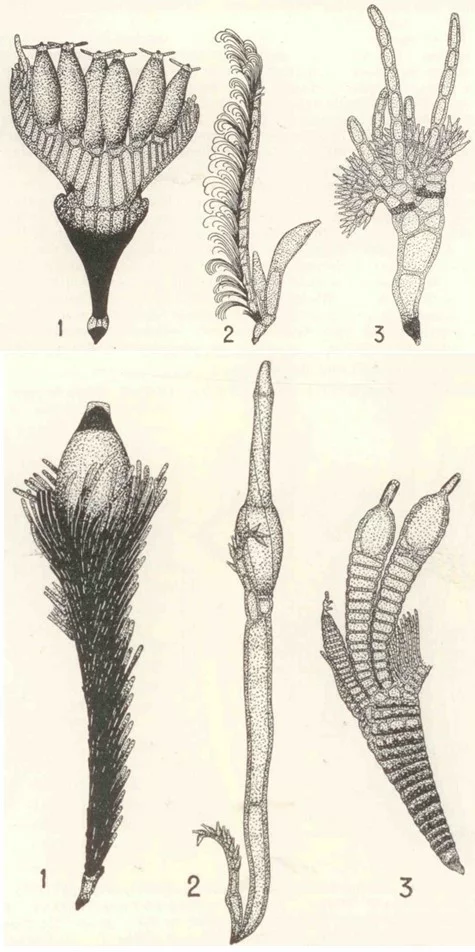

Dipodascus albidus, auf Nähragar (Originale; Reinhard Agerer)

Oben: Pustelförmgie Kolonie mit hervorstehenden Asci.

Unten: Ascus mit gespreizter Basis, mit „Zweifuß“; benachbart lassen sich einige an den Septen eingezogene Zellen erkennen, an denen die Hyphen gerne auseinanderbrechen; in der Basis des Ascus sind einige junge Sporen des vielsporigen Ascus‘ zu erkennen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Dothidiomycetes, Geschwürpilze

1 Alles nur Pseudo

.

Ein Drittel vielleicht aller Ascomycoten[1]

– Zwanzigtausend Arten und mehr –

Umfasst diese Klasse

.

Auf gut zwei Dutzend Ordnungen,

Knapp einhundertundzwanzig Familien, eintausendvierhundert Gattungen,

Verteilen sich all ihre Arten und doch

Bleiben bestimmt noch viele inkognito.

.

Leben auf Stämmen, Borke[8], Blättern, in Blättern sogar,

Leben endophytisch[9] oft dort, unerkannt,

Weil ohne Symptome, an diesen Pflanzen,

Denn dann erst pflanzen sie sich fort, sind ihre Wirte[10] schon tot.

.

Steuert ein wichtiges Merkmal für die Verwandtschaft noch bei;

Erfolgt ihre Entwicklung doch, soweit überprüft, ascoloculär[15]:

.

Beengt zwar auf kleineren Raum,

Doch nahe genug besammen, ein Ascoma[16] gemeinsam zu bilden,

Lassen dabei sich von Nachbarn nicht stören,

Denn Wände verflochtener Hyphen[19] liegen dazwischen

Als kräftige, blickdichte Wand,

Mitunter von unten nach oben geschoben[22],

Vielleicht auch von beiden Seiten her kommend,

Um sich in der Mitte zu treffen, ineinander zu laufen[23].

.

Erst wenn Asci keulig und breit und voll Sporen,

Werden die Vorhänge etwas gelichtet,

Vielleicht auch zur Seite geschoben;

Eine Öffnung, eng wie Perithecien[24] zeigen sie,

Oder weit, Apothecien[25] sehr ähnlich,

Brechen der Sporen zuliebe die Fruchtkörper auf;

– Pseudothecien[26] nennt der Experte die schlussendliche Form –

Peudo- setzt sich vor die Bezeichnung je nach Gestalt[27].

.

Wer nennt ihre Namen, kennt ihr Verhalten?

Zu klein oft, um mit bloßem Auge die Fruchtkörper zu seh’n.

Gewitzte auch in beiderlei Form.

.

Parasitsche Arten berühen die Menschen[30] am meisten,

– Obwohl Pflanzen davon als erste betroffen –

Falls die Schmarotzer[31] ihr Liebgewonnenes zu arg bedroh‘n!

Wir folgen dem Ärger der Menschen, wählen entsprechende Beispiele aus.

.

Fußnoten

[1] Ascomycota: Schlauchpilze (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[2] Saprotroph, saprob: Nur von toter organischer Masse lebend

[3] Parasitisch, parasitär: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen

[4] Symbio(n)tisch: Wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitiger Parasitismus verstehbar

[5] Flechten: Symbiosen aus Pilzen und Algen

[6] Ektomykorrhiza: Eine Symbiose, Mykorrhiza, aus Pilzen (-myko-) und Pflanzenwurzeln (-rhiza). Bei dieser Mykorrhiza wachsen die Hyphen ausschließlich in den Zellwänden der Wurzel (Ekto-; außerhalb des Zellinneren). Der Molekültransfer (Wasser und Nährionen vom Pilz zur Wurzel; Zucker und andere Substanzen von der Wurzel zum Pilz) erfolgt über ausgedünnte Zellwände (Restzellwände) beider Partner. Hyphen bilden außerdem eine dichte Hülle (Mantel) um die Wurzel, aus der Hyphen in den Boden hineinreichen, über die Wasser und Nährionen an die interzellulär wachsenden Hyphen und letztlich an die Wurzel gehen; oftmals stehen vom Mantel auch Cystiden (Mantelcystiden) ab.

[7] Cenococcum geophilum: Schwarzkugelsklerotium (Cloniaceae; nicht separat behandelt; Mytilinidiales; nicht separat behandelt – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)

[8] Borke: Äußerste, tertiär entstandene Abschlussschicht an Bäumen; Korkschichten trennen, um entstandene Risse zum lebenden Gewebe hin wieder abzudichten, Teile des Bastes ab, die danach absterben und artabhängig in unterschiedlichen Formen abblättern; sekundäres Abschlussgewebe ist Rinde; primäres die Epidermis.

[9] Endophytisch, Endophyten (Pilze): Symptomlos im Wirt wachsend; zumindest sind keine Symptome erkennbar, die auf schädigenden Einfluss hindeuten würden; erst nach Absterben besiedelter Teile des Wirtes, beginnen Endophyten sich asexuell oder sexuell zu vermehren.

[10] Wirt (Parasiten, Symbionten): Opfer eines Parasiten, Partner eines Symbionten

[11] Bitunicat (Ascus): Die Auswand besteht aus zwei sich funktionell unterscheidenden Schichten, aus Exo- und Endoascus

[12] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[13] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[14] Ontogenese (oft Ontogenie): Vorgang der Entwicklung des Individuums von der Zygote ab; oder seiner Organe

[15] Ascoloculär: Entwicklung eines Pseudotheciums, wobei die einzelnen, hymenienbildenden Höhlungen als Loculi bezeichnet werden. Der Gegensatz dazu ascohymenial, bei dem von Anfang an nur ein Hymenium angelegt wird.

[16] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

[17] Ascogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.

[18] Antheridium (Pilze): Männliches Gametangium, das seine Kerne in das weibliche einspeist

[19] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[20] Flor (Vorhang): Vorhang mit abstehenden Fäden und Schlingen

[21] Pseudoparaphysen, Paraphysoide, Interthecialfasern: Paraphysenähnliche, vom Deckel des Pseudotheciums nach unten, zwischen die Asci hängende Hyphen

[22] Paraphysen: Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können

[23] Paraphysoiden: Paraphysenähnliche Hyphen, die ursprünglich benachbarte Hymenien der Pseudothecien trennten

[24] Perithecium, Krugförmiger Fruchtkörper, (Pezizomycotina): Bauchig-flaschenförmiger Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche) mit enger Mündung, durch die sich streckende Asci ihre Sporen in die Umwelt schießen, oder durch die im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden

[25] Apothecium, Schüsselförmiger Fruchtkörper (Pezizomycotina): Fruchtkörper mit weiter Öffnung für das Hymenium (wie die konkave Seite einer Schüssel), so dass Asci ihre Sporen ungehindert in die Umgebung schießen können

[26] Pseudothecium: Viele Arten lassen zunächst in einem geschlossenen Primordium, einzelne Hymenien durch je eine Gametangiogamie entstehen, die durch sterile Ränder getrennt sind; lassen die trennenden Bereiche bei Reife und beim Öffnen verschwinden, so dass ein einziges, durchgehendes Hymenium vorgegaukelt wird

[27] Pseudoapothecium, Pseudoperithecium

[28] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[29] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[30] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[31] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

Eingestellt am 15. März 2025

.

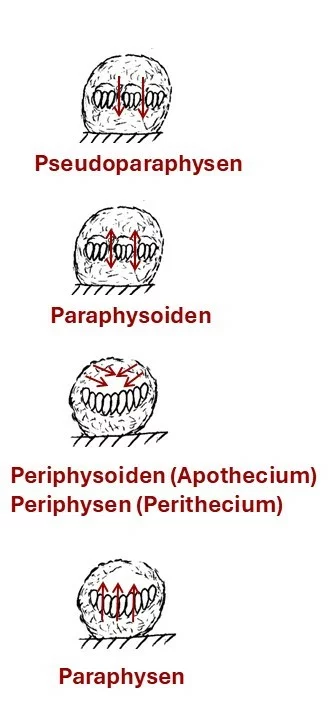

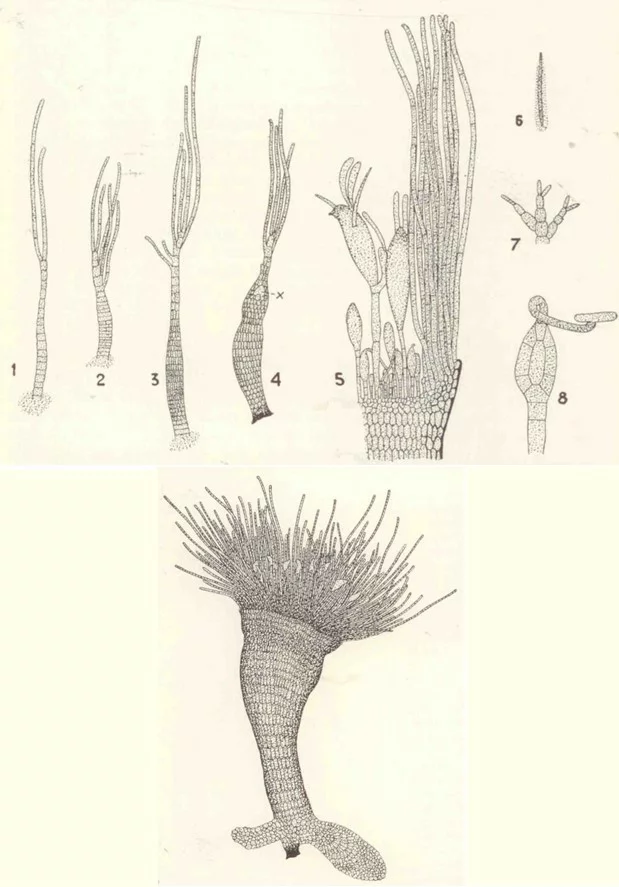

Sterile hymenienbegleitende Hyphen bei Pezizomycotina (Bleistiftzeichnung; Reinhard Agerer)

Paraphysen: Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können.

Periphysen: Paraphysenähnliche Hyphen, die bei Perithecien seitlich in den hymenienfreien Raum des Fruchtkörpers ragen

Periphysoiden: Paraphysenähnliche Hyphen, die bei Apothecien von der Fruchtkörperwand gegen das Hymenium ragen

Paraphysoide: Paraphysenähnliche, vom Deckel des Pseudotheciums und von unten her zwischen die Asci drängende Hyphen

Pseudoparaphysen: Paraphysenähnliche, vom Deckel des Pseudotheciums nach unten, zwischen die Asci hängende Hyphen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Elaphomycetaceae, Hirschtrüffel

1 Versteckt und doch wieder nicht (TP)

.

Dort, wo für Trüffel[1] der Boden gemeinhin zu sauer,

Den pH[2] Magnesium und Calcium nicht deutlich erhöh’n

Dort fühlt sich Elaphomyces[6], der Hirschtrüffel Gattung,

Die dieser Delikatesse wegen, den Grund zerscharren und

-wühlen.

.

Gibt sich ein Wanderer Mühe, durchmustert aufgebrochene Stellen,

Wühlt vielleicht selbst noch am Rande der Scharre[9] ein bisschen noch weiter,

Findet er, wenn er ausdauernd sucht, mit einigem Glück

Irgendwie braune, gelegentlich warzige, kleinere Knollen,

Eingebettet in Körbchen

Wiederholt sich verzweigender Wurzeln;

Wären Mikroskop ihm und Lupe zur Hand

Sähe bestimmt er Ektomykorrhizen[10] daran.

.

Doch manchmal stößt er auf Knollen mit dottergelbem Mycel[11]

Und glaubt – sicher zurecht – eines fremden Pilzes Hyphen[12] zu seh‘n,

Die er tiefer noch in der Hirschtrüffel Fruchtkörper[13] treibt

Und sich mit allem, was dem eignen Ascoma[14] so nötig, bedient.

.

Viel entzieht er dem Opfer für seine Fruchtkörper,

Die er, dicht versammelt zum Köpfchen[15],

Auf langem Stiel ganz in der Nähe der aufgebrochenen Stelle

Dem Wanderer, so als wäre er einer der Frömmsten, einfach entgegenreckt[16].

.

Doch sein aufdringliches Wirken kosten Hirschtrüffelsporen[17] das Leben,

Kollabieren, bleiben verloren, ob von Rehen gefressen

Oder trotz heftigen Scharrens im Boden vergessen;

Sie haben dem Kreislauf des Lebens bereits sich ergeben.

.

Legenden

[1] Echte Trüffel: Tuber spp. (Tuberaceae; nicht separat behandelt – Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[2] pH-Wert: Abkürzung für Potential des Wasserstoffs; Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Je höher die Konzentration der Wasserstoffionen (H+) in der Lösung ist, desto niedriger ist der pH-Wert, desto saurer ist die Lösung, je höher der pH-Wert, desto basischer; er schwankt zwischen 0 und 14. Reines Wasser hat einen pH von 7

[3] Gemeine Fichte: Picea abies (Pinineae – Pinales – Conifera – Coniferopsida – Spermatophytina –…)

[4] Rotbuche: Fagus sylvatica (Fagaceae – Fagales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae –…)

[5] Saurer pH: pH (Potential des Wasserstoffs) von 0 bis kleiner 7

[6] Elaphomyces: Hirschtrüffel (Elaphomycetaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)

[7] Wildschwein: Sus scrofa (Suidae – Suina – Artiodactyla – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla –…)

[8] Reh: Capreolus (Cervidae – Pecora – Ruminantia – Cetruminantia – Übrige Cetartiodactyla –…)

[9] Scharre: Stelle, an der Tiere (Rehe, Schweine, etc.) mit Füßen oder Rüssel den Boden oberflächlich aufgekratzt, aufgewühlt haben

[10] Ektomykorrhiza: Eine Symbiose, Mykorrhiza, aus Pilzen (-myko-) und Pflanzenwurzeln (-rhiza). Bei dieser Mykorrhiza wachsen die Hyphen ausschließlich in den Zellwänden der Wurzel (Ekto-; außerhalb des Zellinneren). Der Molekültransfer (Wasser und Nährionen vom Pilz zur Wurzel; Zucker und andere Substanzen von der Wurzel zum Pilz) erfolgt über ausgedünnte Zellwände (Restzellwände) beider Partner. Hyphen bilden außerdem eine dichte Hülle (Mantel) um die Wurzel, aus der Hyphen in den Boden hineinreichen, über die Wasser und Nährionen an die interzellulär wachsenden Hyphen und letztlich an die Wurzel gehen; oftmals stehen vom Mantel auch Cystiden (Mantelcystiden) ab.

[11] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[12] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[13] Fruchtkörper: Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[14] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

[15] Sammelfruchtkörper: Viele einzelne Fruchtkörper werden durch gametophytisches Mycel, durch ein Stroma, zu einem zusammengesetzten Gebilde vereint

[16] Ophiocordyceps: Kernkeulen (Cordycipitaceae – Hypocreales – Hypocreomycetidae – Sordariomycetes – Perithecienascomycota –…)

[17] Hirschtrüffel: Elaphomyces (Elaphomycetaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

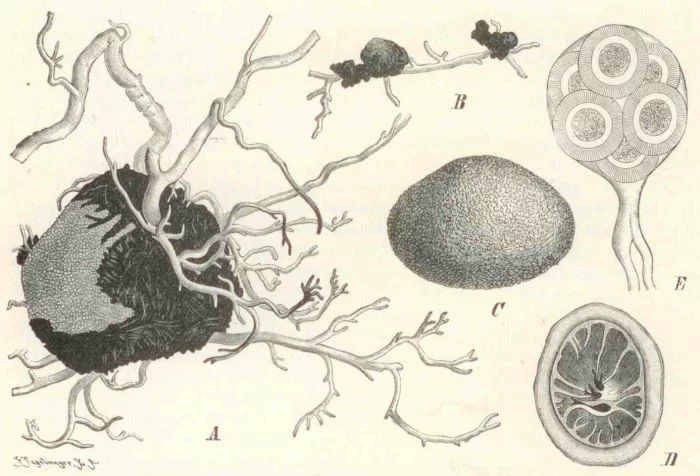

Elaphomyces granulatus, Körniger Hirschtrüffel (Originale; Reinhard Agerer)

Oben: Hypogäische, aus sandigem Boden mit Wurzelumhüllung ausgegrabene Fruchtkörper; gelbliche Peridie teilweise in Aufsicht; aufgeschnittenes Exemplar zeigt die schwärzliche, noch nicht pudrig gewordene Gleba, hervorgerufen von schwärzlich-dunkelbraunen Sporen, umgeben von der innen weißlichen, außen gelben Peridie.

Unten: Oberfläche eines Fruchtkörpers mit dicht angeordneten Ektomykorrhizen (hellbraun) anstelle der Peridie, zum Teil umgeben von weißlichem Mycel.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Elaphomycetaceae, Hirschtrüffel

2 Innenleben (TP)

.

Kein Hymenium[3] zwang sie in Reihe, aus deren Ordnung sie sich hätten befreit;

Blähten, weil zur Streckung drängelnde Nachbarn fehlten,

Zur Kugel mit Stielchen sich auf,

Geben, sie selbst verschwinden beizeiten,

Den Sporen Freiheit, damit sie am Ende fertiggereift.

.

Wie Puder liegen sie, geschützt von dickwandiger Hülle,

Warten bis Fuß oder Rüssel nach ihnen gräbt,

Ein Mund sie zermanscht, verschluckt und doch nicht verdaut,

Um andernorts wieder das Freie zu finden.

.

Zumeist aber liegen sie längst schon im Magen

Bevor zu schwarzbraunem Staub die Trüffel[4] zerfiel.

Bleibt eine einzelne Knolle, ein Stück,

Dem Boden entnommern, irgendwo liegen,

Wird schwärzliches Pulver, vielleicht ihr zum Glück,

– Wenn Winde es nehmen, ein wenig verwirbeln,

Auf längerer Reise es wohlwollend wiegen,

Bis es in Baumesnähe zu Boden sacht fällt,

Es Regen verwäscht, Sporen in Ritzen verschwinden,

In Wurzelnähe hoffentlich landen, vielleicht an diesen gar sich schon finden,

Dann ohne zu zögern, dort sich Hyphen an Zucker bedienen –

Ihr zum Glück mit einem Baum ein unzertrennliches Paar[5].

.

Wer weiß, was der Sporen Netze, Stacheln und Grate[6]

Für einen Vorteil Elaphomyces[7] beim Aussäen bringt?

Bleiben damit im Boden sie leichter wurzelnah hängen,

Bringen sie Auftrieb bei leiserem Wind?

Oder erweisen sie doch sich als Schutz,

Wenn es im Darm zu heftig rumort?

.

Fußnoten

[1] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[2] Trama (Fungi): Steriles Hyphengeflecht als Formgeber des Fruchtkörpers und Träger des Hymeniums

[3] Hymenium (Fungi): geschlossene Schicht von Asci oder Basidien mit, falls vorhanden, dazwischenstehenden sterilen Elementen, Paraphysen (Ascomycotina) oder Cystiden (Agaricomycotina)

[4] Hirschtrüffel: Elaphomyces (Elaphomycetaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)

[5] Zur Ektomykorrhiza: Eine Symbiose, Mykorrhiza, aus Pilzen (-myko-) und Pflanzenwurzeln (-rhiza). Bei dieser Mykorrhiza wachsen die Hyphen ausschließlich in den Zellwänden der Wurzel (Ekto-; außerhalb des Zellinneren). Der Molekültransfer (Wasser und Nährionen vom Pilz zur Wurzel; Zucker und andere Substanzen von der Wurzel zum Pilz) erfolgt über ausgedünnte Zellwände (Restzellwände) beider Partner. Hyphen bilden außerdem eine dichte Hülle (Mantel) um die Wurzel, aus der Hyphen in den Boden hineinreichen, über die Wasser und Nährionen an die interzellulär wachsenden Hyphen und letztlich an die Wurzel gehen; oftmals stehen vom Mantel auch Cystiden (Mantelcystiden) ab.

[6] Oberflächenstrukturen

[7] Elaphomyces: Hirschtrüffel (Elaphomycetaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

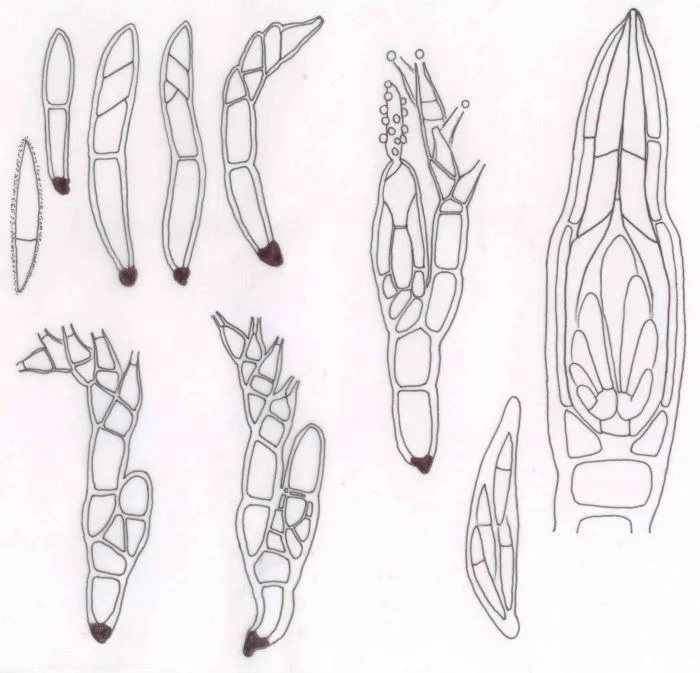

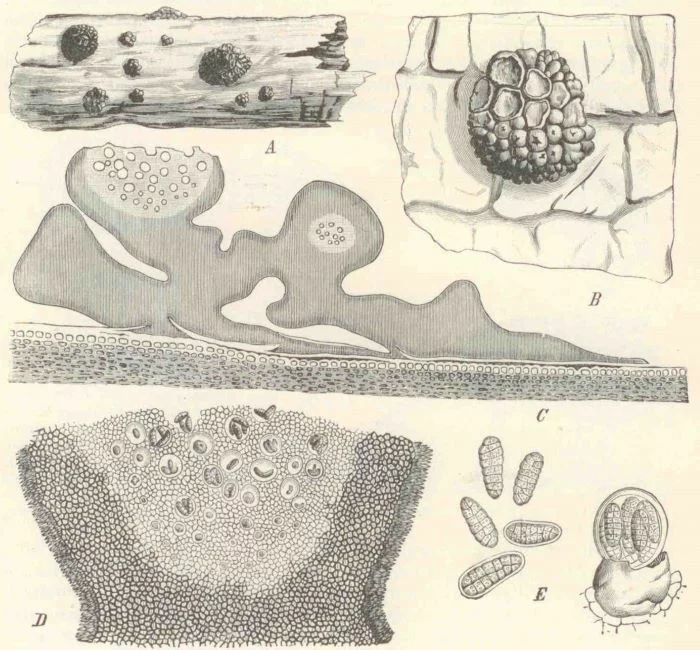

Elaphomyces granulatus, Körniger Hirschtrüffel

A und B. Reife Fruchtkörper mit Kiefernwurzel. – C. Reifer Fruchtkörper von außen. – D. Längsschnitt durch einen beinahe reifen Fruchtkörper. – E. Ascus.

Aus Gäumann (1926), Seite 195, Abb. 119. Lizenzfrei wegen des Alters der Publikation.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Eurotiomycetidae, Eigentliche Schimmelpilze i.e.S.

1 Sie brauchten es nicht

.

Was oft erfolgreich in der Funktion,

Tausenden Arten zum Leben gut diente,

Wird anderen lästig, ja zum Ballast.

So wird es, als wär nichts gewesen, auch wieder geschasst[1].

.

Was nicht mehr von Nutzen,

Wird durch niemals ruhende Evolution,

Weil Umwelt und Nahrung sich ändern,

Konkurrenzdruck ein Neubedenken erfordert,

Oder schlichtweg der eigene Körper sich grundlegend wandelt,

Oft aus ökonomischen Gründen neu konstruiert.

.

Geschlechtliche Fortpflanzung[4] zum seltenen Fall,

Klonale Vermehrung[5] hochdominant,

Verbreitung der Sporen, auch wenn sie lediglich liegenbleiben, vollkommen sicher,

Werden hochkomplexe Strukturen, zumal sie viel kosten,

Als überflüssig betrachtet und rasch reduziert.

.

So erging es dem Ascus[6],

Wiederholt geschah ihm dies

In anderen Sippen der weiten Verwandtschaft;

Weil Tiere und Regen kamen, Wind die Sporen verblies,

Erübrigte sich ein kostentreibener Porus[7];

Er macht sich‘s einfach: er zerfällt. –

.

Recht konservativ bleiben Eurotiales,

Was ihre Nahrung betrifft;

Onygenales jedoch nehmen als Quelle für Stickstoff,

Was viele verschmähen: Keratin[8].

.

Fußnoten

[1] Reduktive Evolution: Evolutive Weiterentwicklung durch Verlust verschiedener Merkmale

[2] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[3] Kleistothecium: Für immer geschlossener Fruchtkörper, der auf Zerfall oder auf Gefressenwerden wartet

[4] Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[5] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[6] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[7] Ascoporus: Vorgebildete Öffnung eines inoperculaten Ascus

[8] Keratin: Sammelbegriff für verschiedene wasserunlösliche Faserproteine, die von Tieren gebildet werden und Hornsubstanz charakterisieren; entsprechend ihrer molekularen Konformation, als α-Helix oder β-Faltblatt unterscheidet man α- und β-Keratin; zu Büdeln treten in hierarchischer Ordnung mehrere Fibrillen zu Fasern zusammen und sind umso steifer, je stärker ihre Komponenten durch Disulfidbrücken der Aminosäure Cystein quervernetzt sind.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Eurotiomycetes, Eigentliche Schimmelpilze i.w.S.

1 Auf den Kopf gestellt

.

Was früher so einfach, kompliziert heut DNA.

Was jetzt auf zwei Klassen verteilt,

War früher der Asci und Fruchtkörper wegen,

Glücklich vereint.

.

Geben damit der Wissenschaft Deutung und Richtung der Evolution vielleicht sogar vorschnell vor:

Mit Pseudothecien[3] und bitunciaten Asci am Anfang

Mit einfachsten, zerfallenden Asci

– Wie sie von Saccharomycoten[6] schon lange bekannt –

Als Ergebnis reduzierender Evolution[7] unter dies

Favorisierenden Umständen, die aber nicht geklärt.

.

Wie einfach war der Gedanke jedoch,

Prototunicate als Anfang der Pezizomycotina[8] zu sehen,

Mit ihren primitiven, zerfließenden Asci

Als Ausgangspunkt der Evolution.

.

So aber gingen ascivereinfachte Eurotiomycetidae

Und Chaetothyriomycetidae, mit Asci wie Dothideomycetes[9],

Aus einem gemeinsamen Ahnen hervor!

Dies Ergebnis hat jedoch ausgesproch’nen Gewöhnungsbedarf.

.

Fußnoten

[1] Bitunicat: Die Auswand besteht aus zwei sich funktionell unterscheidenden Schichten, aus Exo- und Endoascus

[2] Prototunicat: Ascuswand ohne vorgebildete Öffnungsstelle; die Wand löst sich auf oder zerfällt

[3] Pseudothecium: Viele Arten lassen zunächst in einem geschlossenen Primordium, einzelne Hymenien durch je eine Gametangiogamie entstehen, die durch sterile Ränder getrennt sind; lassen die trennenden Bereiche bei Reife und beim Öffnen verschwinden, so dass ein einziges, durchgehendes Hymenium vorgegaukelt wird

[4] Kleistothecium: Für immer geschlossener Fruchtkörper, der auf Zerfall oder auf Gefressenwerden wartet

[5] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

[6] Weinhefe, Bierhefe, Bäckerhefe: Saccharomyces cerevisiae (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi –…)

[7] Reduktive Evolution: Evolutive Weiterentwicklung durch Verlust verschiedener Merkmale

[8] Pezizomycotina: Becherlingsartige i.w.S. (Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta -…)

[9] Dothidiomycetes: Geschwürpilze (Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Eurotiales, Schimmelpilze

1 Im Boden vereint

.

Reichlich gedeckt ist für jenen im Boden der Tisch,

Der sich redlich von Blättern und Nadeln ernährt,

Denn nie wird er Mangel an Niederfallendem leiden;

Immer wieder wird von oben ergänzt, was von Seinesgleichen verzehrt.

.

Nimmt es Wunder, dass viele am Vorrat sich laben,

Hyphen[1] allseits den Blättern entlang

Mal dichter sich legen, wenn Delikatessen sich bieten,

En passant[2] sich nur strecken, falls Mangel dort droht?

.

Weiter, immer weiter, heißt die Devise,

Falls eine Stelle schon bis zur Neige geleert;

Nur vorwärts, das innere Leben nach vorne getrieben,

Dort wird es dringend gebraucht,

Der Hyphen Spitze dehnen zu helfen.

Denn zu wachsen wie Tiere, zu wandern, bleibt ihnen verwehrt.

.

Was tun, um von allem das Beste für sich zu gewinnen,

Wenn auch andere dicht um die Nahrung sich drängen,

Sich nehmen, längst die wertvollsten Stücke speichernd,

Hyphen allseits mächtig verlängern, verzweigen dazu?

.

Wer den Wettlauf für sich und Seinesgleichen möchte entscheiden,

Drängt sich mit allen Potenzen, die ihm zu eigen, voran.

Ihm ist es egal, ob Nachbarn unter dem Staub der Konidien[3] leiden,

Oder wenn er mit eiligen Hyphen sie rasch überholt auf direkter

Bahn,

Sie alles besetzen und längt schon mit Eifer beweiden;

Warum auch, ihm ist es recht, sind die andern so lahm.

.

Der Kluge weicht dieser Einschüchterung aus,

Hält sich mit fremder Hilfe am Leben,

Ernährt sich in zuckerspendenden Wurzeln in Saus und Braus[4],

Lächelt nur milde darüber, wenn sich Konkurrenten ergeben.

.

Fußnoten

[1] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[2] En passant: Im Vorübergehen

[3] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[4] Ektomykorrhiza: Eine Symbiose, Mykorrhiza, aus Pilzen (-myko-) und Pflanzenwurzeln (-rhiza). Bei dieser Mykorrhiza wachsen die Hyphen ausschließlich in den Zellwänden der Wurzel (Ekto-; außerhalb des Zellinneren). Der Molekültransfer (Wasser und Nährionen vom Pilz zur Wurzel; Zucker und andere Substanzen von der Wurzel zum Pilz) erfolgt über ausgedünnte Zellwände (Restzellwände) beider Partner. Hyphen bilden außerdem eine dichte Hülle (Mantel) um die Wurzel, aus der Hyphen in den Boden hineinreichen, über die

Wasser und Nährionen an die interzellulär wachsenden Hyphen und letztlich an die Wurzel gehen; oftmals stehen vom Mantel auch Cystiden (Mantelcystiden) ab.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Incertae sedis, Lästige

1 Achtlos

.

Oft greift der Mensch[1] mit Absicht ein in die Natur,

An dem zu bedienen, was er zum Leben unbedingt braucht.

Vielfach schießt er, aus Leidenschaft oder gar Gier, hinaus übers Ziel.

.

Eingespannt in der Lebewesen multivalentes Beziehungsnetz,

– Mit Nehmen, jedoch auch mit Geben –

Entzieht er sich mehr und mehr seiner Pflichten,

Nutzt zum unnötigen Leid der Geschöpfe oft

Seine Intelligenz, sich über sie zu erheben,

Vergisst, dass auch er nur ein Teil der Natur.

.

Glaubt Rechte über alles, an allem zu haben,

Bedenkt nicht, woher er eigentlich kommt:

Die Vorfahren[4] kämpften die Wege ihm frei

Für sein jetziges oft unverdient bequemes, angenehmes Leben!

.

Mit dem Verstand, der ihm gegeben,

Erhob er sich über alles empor!

Doch nur ein Teil seiner Art profitiert,

Gewinnt aus Klima und Gunst der Natur.

Der Großteil darbt, träumt nur – wenn er noch kann –

Von einem zumindest notdürftigen Leben!

.

Was kann er nicht heute, wenn einmal die Basis gelegt,

Aus der Natur nicht alles für sich zum Vorteil gewinnen!?

Glaubt, nur ihm, dem Günstling des Klimas, der Böden,

Sei alles gegeben, nur ihm allein zur Verfügung gestellt.

.

Kultiviert im Übermaß, pickt das Beste heraus,

Glaubt sich berechtigt, alles, was nicht seiner Nase entspricht,

Obwohl Geschenk der Natur,

Misszuachten, zu verwerfen und zu vernichten.

.

Ein Teil nur der Menschheitsfamilie

Beutet als Liebling der Evolution, Ressourcen[5],

Zum Nachteil der andern, die sie besitzen,

Unterpreisig, rücksichtslos aus. –

.

Wo bleibt die Umarmung, die Liebe,

Die euch als Auftrag gegeben?

Seid nur ihr Mein Abbild,

Die Unterbemittelten nicht?

.

Fußnoten

[1] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[2] Homo spp: Modernere Menschen (Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea – Catarrhini –…)

[3] Animalia, Echte Tiere (Opisthokonta – Eukarya)

[4] Hominini: Menschen i. w. S (Homininae – Hominidae – Hominoidea – Catarrhini – Anthropoidea – …)

[5] Ressourcen: Natürlich vorhandene Bestände von etwas, was zum Fortkommen, zum Leben, benötigt wird

Eingestellt am 15. März 2025

.

Incertae sedis, Lästige

2 Der Intelligenz zu verdanken

.

Habt ihr nicht Wege gefunden, sich mit allem,

Wessen ihr scheinbar bedürft, zu versorgen?

Mit mehr noch sogar!

Könnt wählerisch sein!

.

Ihr züchtet, selektiert[1], verändert genetisch,

Gezielt und schneller als die Evolution[2],

Und denkt, ihr seid die Herren der Welt!

Nur der Erde Murren, der Mikroben[3] unersättliches Wesen,

Zieht einen Strich durch eure wohlkalkulierte Berechnung –

Und findet doch erneut einen Weg aus der Malaise[4].

.

Doch wie arm ist euer Respekt vor Meiner Schöpfung,

Quält ihr nicht Tiere wegen der Gier,

Nehmt ihnen die Freiheit, setzt sie in Enge,

Um preiswert – sie tragen die Kosten dafür –

Den Überfluss noch zu vermehren,

In dem ihr ohnehin lebt!

.

Merkt nicht, wie euer Verhalten;

– Gegen euch selbst und gegen der Schöpfung Natur –

Euch immer mehr schadet, bis ihr den Fehler erkennt

Und doch nur stammelnd dagegen euch wehrt,

Wieder und wieder handelt ohne Vernunft

Und nicht in euer Inneres hört!

Das am Anfang in euch schon gelegt und gelehrt,

Was rechtes Verhalten ist in Schöpfung und in Gemeinschaft.

.

Fußnoten

[1] Selektieren: aussondern

[2] Evolution: Stammesgeschichtliche Entwicklung von niederen zu weiterentwickelten (zu oft höheren) Formen des Lebendigen

[3] Mikroben: Mikroskopisch kleine Lebewesen, die einzeln nicht mit bloßem Auge erkennbar sind, zum Beispiel Bakterien und Archäen. Die meisten dieser Mikroorganismen sind Einzeller, zu ihnen zähen jedoch auch wenigzellige Lebewesen (einige Pilze und Algen, viele Amoebozoa, Chromalveolata, Rhizaria und Excavata) entsprechender Größe

[4] Malaise: Unbehagen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Incertae sedis, Lästige

3 Ohne Absicht

.

Hefen[1], überall auf der Erde gegeben,

Dienen den Menschen oft als Bereiter von Nahrung,

Doch auch sie finden Ressourcen,

Suchen sich Zentren, Nischen[2], zum Leben.

.

So wird auch der Mensch[3]

– Wundert sich jemand darüber? – zum Ziel dieser Pilze;

Die nicht selten im Überschuss, bevorzugt davon.

.

Ein heterogener Haufen von Hefen,

Zur Ordnung Saccharomycetales[8] gehörend

– Die Forschung rätselt noch über den rechten Ort im System –

Brachten mit Albicans[9] eine spezielle Hefe hervor,

Die ausschließlich sich Menschen zugewandt.

.

Angepasst an Temperaturen im Darm,

Warten sie, was an Zucker zu ihnen kommt,

Ernähren sich friedlich, bleiben vor Ort;

Wandern aber, wenn ihr Halt gering,

Nach außen mit zu entsorgendem Brei.

.

Bakterien halten Ablicans‘ Okkupationsdrang in Schach

Solange sie nicht Antibiotika[12] hatten zu weichen,

Gegeben, um Krankheiten bringende Schwestern

Aus des Menschen Körper zu treiben;

Oder des Organismus‘ Schwächung[13] nutzend,

Sodass Albicans unbeschränkt sich vermehrt.

.

Besetzt warm-feuchte, zuckerleckende Orte,

Am Po, unter Windeln,

In Speckfalten des Bauchs, der Beine der Brust

– Wenn immunsupprimiert, Mundraum, Rachen und Zunge –

Zwischen Fingern und Zehen, recht selten an Nägeln;

Auch an intimen Stellen greifen sie zu.

.

Kein Mensch gilt als candidafrei!

Im Geburtskanal wird von Mutter auf Kind der Lästige übertragen,

Mit Lippen und was noch dahinter.

Candida findet bestimmt einen Weg.

.

Fußnoten

[1] Hefen i.w.S.: Von Fungi (Echten Pilzen) durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar; im weiten Sinne können sie von Ascomycota (Schlauchpilzen) wie von Basidiomycota (Ständerpilzen) gebildet werden; als Hefen in engerem Sinne werden jene der Ascomycota bezeichnet

[2] Nischen (ökologische): Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt

[3] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[4] Stärke: Gemisch aus Amylose und Amylopectin; Speicherpolysaccharid der Pflanzen

[5] Saccharose, Rohrzucker, Rübenzucker: Disaccharid aus α-Glucose und β-Fructose in 1,2-Verknüpfung; Zwischenspeicherzucker von Echten Pflanzen

[6] Candida spp.: Weißpilze (Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[7] Saccharomyces cerevisiae: Bäckerhefe, Weinhefe, Bierhefe (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[8] Saccharomycetales; nicht separat behndelt: Alkohol-Hefen i.w.S. (Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi –…)

[9] Candia albicans: Weißlicher Weißpilz, Weißlicher Darm-Hautpilz (Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[10] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[11] Prokaro(n)t: Organismus, der keinen echten Zellkern besitzt, sondern einfache, meist ringförmige Chromosomen frei in einem zentralen Bereich liegen hat

[12] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet

[13] Immunsupprimiert: Herabgesetze oder unterdrückte Immunreaktion verursacht durch Krankheit oder durch Medikamente

Eingestellt am 15. März 2025

.

Candidose, Soor

Links: Soor der Zunge bei einem Kind

Autor: James Heilman, MD

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Rechts: Soor der Mundhöhle bei einem AIDS-Paienten

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CandidiasisFromCDCinJPEG03-18-06.JPG

Autor: Sol Silverman, Jr., D.D.S.

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

Incertae sedis, Lästige

4 Von Hefen zu Hyphen und wieder zurück

.

Als Hefe wächst[3] sie, wenn Körpertemperatur sie umgibt,

Mit Hyphen[4], wenn die Umgebung recht kühl;

Wie auch Saccharomyces[9] sprosst, wenn sie mit Nährstoff aus allen Seiten befüllt,

Jedoch hyphig sich gibt, falls an Ressourcen der Ort schon verarmt;

.

Strömendes Blut, so scheint es,

Fördert Candidas Wachstum mit Hyphen,

Schleime und äußere Haut

Dagegen ihr Leben als Hefe.

.

Candida zeigt schon der Fungi mehrfach realisiertes Prinzip,

Dringen in neue Gefilde,

Mit Hefen an Orten mit Nährstoff in Fülle.

.

Welche Faktoren des Pilzes Wachstumsverhalten entscheiden,

Liegt an der Umwelt, die seine Verwandtschaft gewählt.

Nicht viele bleiben derart flexibel wie der Glänzende Weißling[14] dies zeigt.

Meist legt der Kreislauf des Lebens[15] dies fest.

.

Fußnoten

[1] Candia albicans: Glänzender Weißpilz, Weißlicher Darm-Hautpilz (Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[2] Phänotyp: Erscheinungsbild, Aussehen, eines Organismus‘ oder einer Organismenkolonie

[3] Hefeknospung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die der Protoplast (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie reicht.

[4] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[5] Hyphen

[6] Neutraler pH: pH (Potential des Wasserstoffs) von 7, reines Wasser

[7] Hefen

[8] Saurer pH: pH (Potential des Wasserstoffs) von 0 bis kleiner 7

[9] Saccharomyces cerevisiae: Bäckerhefe, Weinhefe, Bierhefe (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[10] Blutserum: Gelbliche zellfreie Blutflüssigkeit, die nach Entfernung der Blutzellen (Blutkörperchen und Thrombozyten) und der Gerinnungsfaktoren zurückbleibt

[11] Saccharose, Rohrzucker, Rübenzucker: Disaccharid aus α-Glucose und β-Fructose in 1,2-Verknüpfung; Zwischenspeicherzucker von Echten Pflanzen

[12] Dimorph: Sind Organismen treten sie in zwei verschiedenen vegetativen Erscheinungsformen auf

[13] Hefen-Hyphen-Dimorphismus: Besteht, treten Pilze sowohl in Hefen- als auch in Hyphenform auf

[14] Weißlicher, Glänzender Weißpilz: Candia albicans (Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[15] Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf, Lebenskreislauf, Lebenszyklus: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Inoperculate Ascomycota, Deckellose Schlauchpilze

1 Der Mandelhäutmechanismus

.

Wer einmal zu Weihnachten Plätzchen und Lebkuchen geformt,

Beim Bereiten der Zutaten geholfen,

Kennt der erfahrenen Bäckerin Art,

.

In eine Schüssel den Inhalt der Packung geleert,

Kochendes Wasser darüber gegossen,

Ein wenig gewartet, bis die Haut locker,

Schon drücken zwei Finger aus seiner Schale den Kern[3].

.

Wer hat nicht als Kind schon einmal versucht,

Aus sicherem Abstand auf die Mutter damit zu schießen?

Selbst überrascht von des Geschosses Kraft,

Lässt er gleichfalls dem Bruder die Wirkung verspüren. –

.

Recht ähnlich erfolgt der Inoperculaten Schuss

– Sie öffnen Asci mit Poren,

Leicht aber ist ‚inoperculat‘ misszuverstehen:

Nur das Operculum[4], ein Deckel, fehlt diesem Typ –

Als Katapult mit Hilfe der vordersten Spore weiterster Stelle,

Tritt sie in den von ihr nun verlegten, elastischen Mund.

.

Die erste gleitschichtversehene Spore

Verlegt des Ascus nun geöffnete Pore:

Langsam wir der Druck ihr im Rücken zu hoch,

Bis sie mit Wucht den Durchgang verlässt,

Die nächste Spore sofort ihn besetzt,

Bis auch die Letzte des Sporenoktetts wurde befreit.

.

Welch einmaliges Material der Ascus erfand!

Ohne Ermüdung bleibt es elastisch,

Folgt der Pore mehrfachen Dehnung, verglichen zur Ruhestellung,

Achtmal im Bruchteil einer Sekunde,

Kehrt dennoch zur Ausgangsweite wieder zurück,

Der letzten Spore zum Glück.

.

Viele verwenden beim Sporenschleudern als Einheit des Ascus Wand,

Halten die Lagen, zur Stabilisierung erfunden,

Von Anfang bis Ende zusammen.

Nicht alle, besonders, wenn dick ihre Wände, verhalten sich so:

Sie spalten zum Sporenbefreien die Hülle,

In einen äußeren Teil, den Exoascus[5], der, zerplatzend,

Plötzlich nach unten sich zieht und,

Seine Spannung entlastend, von unten den inneren, den Endoascus[6], heftig bedrängt;

Auch er voller Kraft, denn erhöht wurde vom Partner von außen der Druck,

Jagt die Sporen durch den Porus davon.

.

Zwei bezeichnende Namen erhielten die beiden:

Unitunicat[7], wer seine Schichten als Einheit behält,

Bitunicat[8], wer sie, den Druck zu erhöhen,

In Exo- und Endoascus funktionell plötzlich trennt.

Bequeme lassen des Ascus Wandung verschleimen oder zerfallen,

Werden, weil kaum sie etwas Besonderes zeigen,

Prototunicat[9], ihrer Einfachheit halber, benannt.

Manche verzichten auf vormals aktive Sporenbefreiung[10],

Andere waren von Anfang schon so[11]:

Oft hilft, dies zu entscheiden, nur DNA[12].

.

Fußnoten

[1] Mandelkerne, Samen des Mandelbaums: Prunus amygdalus (Prunoideae – Rosaceae – Rosales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – …)

[2] Samenschale: Schützende Hülle des Samens und des Embryos

[3] Keimblätter, Cotyledonen (Samenpflanzen): Die ersten Blätter einer Samenpflanze, die bereits innerhalb der Samenschale ausgebildet werden

[4] Operculum: Deckel, daher operculater Ascus; Ascus mit Deckel

[5] Exoascus: Bitunicate Asci besitzen zwei funktionell differierende Ascusschichten, einen Exoascus, der bei Reife des Ascus aufreißt und nach unten zu strumpfartig sich faltend zusammenzieht, dabei übt er auf den inneren Teil, auf den Endoascus, weiteren Druck aus, der sich im Inneren fortsetzt und durch diese Druckerhöhung die Ascosporen durch seinen Porus hinausschleudert.

[6] Endoascus: Bitunicate Asci besitzen zwei funktionell differierende Ascusschichten, einen Exoascus, der bei Reife des Ascus aufreißt und nach unten zu strumpfartig sich faltend zusammenzieht, dabei übt er auf den inneren Teil, auf den Endoascus, weiteren Druck aus, der sich im Inneren fortsetzt und durch diese Druckerhöhung die Ascosporen durch seinen Porus hinausschleudert.

[7] Unitunicat (Ascus): Obwohl die Ascuswand, elektronenmikroskopisch (TEM) betrachtet, geschichtet erscheinen kann, bilden diese Schichten zusammen eine funktionelle Einheit

[8] Bitunicat (Ascus): Die Auswand besteht aus zwei sich funktionell unterscheidenden Schichten, aus Exo- und Endoascus

[9] Prototunicat (Ascus): Ascuswand ohne vorgebildete Öffnungsstelle; die Wand löst sich auf oder zerfällt

[10] Sekundär prototunicat: Durch Verwandtschaftsvergleiche lässt sich feststellen, das Vorfahren einen sich öffnenden Ascus gehabt haben mussten; deshalb lässt sich davon ausgehen, die aktive Sporenbefreiung ging verloren; zum Beispiel Tuberaceae und Geneaceae, die sich von sporenabschleudernden Pezizaceae-Ahnen ableiten lassen.

[11] Primär prototunicat: Auch die anzunehmenden Vorfahren zeigen keinen Hinweis auf aktive Sporenbefreiung; so zum Beispiel Saccharomycetales und Schizosaccharomycetales

[12] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleoidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA

Eingestellt am 15. März 2025

.

Laboulbeniomycetes, Arthropodenektoparasiten

1 Bis aufs Kleinste geregelt (AP)

.

Frisch auf dem Arthropoden[1] gelandet,

Klebt sie auch schon am Panzer[2] mit

Dunklerem Ende der oberen Zelle

– Als erste dem Ascus[3] entsprungen –

Und treibt, den Haftpunkt durchdringend,

Zum Halten und Saugen

Seicht in den Körper hinein.[6]

.

Lästig mag es dem Halter erscheinen.

Gibt aber dem Winzling

– Was will er dagegen auch tun? –

Ein wenig von sich.

Solang er nicht tief im Innern getroffen

Lebt er, nimmt etwas mehr dafür zu sich.

.

Beide Zellen, wenn sesshaft die Spore,

Teil’n sich nach vorfestgelegtem Plan;

Jede weiß, der Befehl kommt vom Kern[7],

Was sie zu tun und was aus ihr wird!

.

Fein geregelt erscheint ihr Verhalten:

Bauen in strengster Folge in arttypischer Höhe und Weite

Eine von Generation zu Generation konstante Gestalt

Aus haargleichen Zellen in Größe und Zahl,

Konstant auch Lage und Ort.

.

Die untere Zelle formt in bizarrer Gestalt,

– Für das, was als männlicher Teil des Pilzes agiert –

Eine, oder mehrere Zellen, spezifisch nach Art;

Öffnen am wenig verjüngten Ende sich

– Spermatien[12] aber in Folge – nach außen ab:

Sollen, sobald des Thallus[13] weiblicher Part vollendet,

.

Der Spore obere Zelle[16], sie steht der anderen keineswegs nach,

Formt, was schließlich der Fruchtkörper[17] wird:

Eine zentrale davon, zunächst umgeben von doppelschichtiger Zellenwand,

Treibt an der Spitze der rundlichen Form

Eine Hyphe[18], je nach Spezies verzweigt oder nicht,

Weit hinaus, um Spermatien zum Landen zu bringen.

.

Als Trichogyne, als Ascogons[19] Botin,

Führt sie den Kern in die Tiefe hinab[20];

Zwei paaren und teilen sich dann, wie sich‘s gehört.

Für wenige Asci reicht schon der Platz

– Paraphysen[21] aber planen Laboulbeniomyceten nicht –

Verschleimen der inneren Fruchtkörperzellschicht bringt etwas Raum.

.

Auch der Asci Wände verschwinden,

Sind ihre Sporen – oft nur vier an der Zahl –

Reif für die Reise, bereit,

In die Welt für neue Generationen zu zieh’n.

.

Aus selektiver Erfahrung heraus

Bleibt Perithecien[22] am Ende nur eine einzellschichtige Wand:

Elastisch, flexibel, reagiert sie auf Druck

Und presst, wenn gequetscht, die Sporen hinaus.

.

Fortschrittliche bilden zusätzliche Hebel dafür:

Drücken Arthropodenpartner oder -freunde darauf,

Holen sie, ganz ohne Absicht, die Sporen hervor,

Schon klebt eine, zukünftig dunkles Ende voraus, am Korsett[23].

.

Fußnoten

[1] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[2] Außenskelett: An der Oberfläche des lebenden Gewebes abgeschiedene Schutz- und Festigungsschicht

[3] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[4] Haustorien, Senker: Spezielle Ausstülpungen von Hyphen, die in Zellen fremder Organismen eindringen, dabei aber nicht direkten Kontakt zum Protoplasten bekommen, bleibt doch die Zellmembran der Wirtszellen erhalten; sie vergrößert sich hingegen wenn nötig, um den voluminöser werdenden Eindringling zu umhüllen, es werden zudem dann Zellwandmoleküle des Wirts dazwischen abgelagert, die allerdings unter dem Einfluss des Parasiten dünnschichtig bleiben und sich nicht, wie für eine Zellwand typisch wäre, geregelt ordnen. Gelegentlich bleiben Haustorien oberflächlich verankert und dringen nicht direkt in die Organismen ein. Über diese Haustorien werden Substanzen dem Protoplasten entnommen.

[5] Integument (Insekten): Das Integument, die Körperdecke, besteht aus der einschichtigen, aus dem Ektoderm entstandenen Epidermis und der von ihr abgeschiedenen Cuticula. Die Cuticula bestimmt Aussehen, Form und Größe, Färbung und Habitus eines Insekts. Sie stellt das Außenskelett der Insekten dar, an dem Muskeln ansetzen.

[6] Ektoparasit: Parasit, der außerhalb des Körpers sitzt, nur oberflächlich in ihn eindringt und auf ihm lebt und trotzdem Nahrung vom Wirt bekommt

[7] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[8] Determinierte Ontogenese (Laboulbeniomycetes): Jede Zelle hat ihre Bestimmung sich wie und wann zu teilen, um am Ende ausdifferenzierte Tochterzellen an vorbestimmtem Ort, mit vorbestimmter Aufgabe und vorbestimmter Gestalt in einem Zellverband zu bilden

[9] Entwicklungsbiologen: Befassen sich mit molekularen und zellulären Mechanismen, die der Entwicklung von komplexen, vielzelligen Organismen aus einer einzelnen Zelle zu Grunde liegen.

[10] Phialiden, phialidisch (enteroblastisch-): Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle zur Konidienbildung herangezogen; bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie an der Spitze der Kette steht, die jüngste an der Mündung der Phialide.

[11] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[12] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten, bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[13] Thallus: Körper von Pflanzen (Pilzen), die nicht in Spross, Blatt und Wurzel gegliedert sind

[14] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina

[15] Empfängnishyphen (Pezizomycotina, Pucciniomycotina): Treten bei Pezizomycotina oft an die Stelle von Trichogynen, ragen dabei weit über die Oberfläche hinaus, besitzen dann kein typisches Ascogon, oder es fehlt von vorneherein (Pucciniomycotina); sind in der Lage, in ihrer Basis mit dem vom Spermatium eingespeisten männlichen Kern ein Dikaryon zu bilden.

[16] Nun die untere

[17] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[18] Empfängnishyphe oder Trichogyne

[19] Ascogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.

[20] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[21] Paraphysen (Pezizomycotina): Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können

[22] Perithecium, Krugförmiger Fruchtkörper, (Pezizomycotina): Bauchig-flaschenförmiger Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche) mit enger Mündung, durch die sich streckende Asci Sporen in die Umwelt schießen, oder durch die im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden.

[23] Exoskelett: Wird von Zellen zu selbständigen Strukturen ausgeschieden und zusammengelagert und auf der Oberfläche des Tieres abgelagert

Eingestellt am 15. März 2025

.

Ontogenie von Laboulbeniomyceten am Beispiel von Stigmatomyces baeri (einer Art, die zu den einfachst organisierten der Laboulbeniomyceten gehört); (Tusche; Reinhard Agerer, nach Thaxter 1895)

Links, oben (5 Bilder, von links nach rechts) und darunter (2 Bilder, von links nach rechts) sowie Bild in der Mitte: In dieser Reihenfolge, von einer Spore ausgehend, sukzessive Entwicklungsschritte eines Fruchtkörpers.

Links oben: Eine zweizellige Spore (die obere Zelle kommt zuerst aus dem Perithecium und wird zur unteren Zelle am Wirt) setzt sich mit schwärzender Kontaktstelle (die untere der Zellen, die durch Querteilung aus der nun unteren Sporenzelle entstanden ist) auf einem Insekt fest, unterteilt in der Folge die obere Zelle in schräger Weise, um schräg liegende, den Thallus etwas biegende Zellen zu bilden.

Links unten: Die herausstehenden flaschenförmigen Zellen sind Phialiden, aus deren Mündungen Spermatien entstehen werden und auch schon entstanden sind. An der Basis bildet sich aus der unteren Zelle ein Perithecium. Hier zeigt sich Proterandrie, also Vormännlichkeit.

Mitte: Ein vollentwickeltes, geschlechtsfähiges Stadium mit aktiven Phialiden und einem jungen Perithecium, aus der eine spermatienbeladene Trichogyne ragt (aus der kleinen oberen Zelle entstanden), darunter das Gametangium, das einer Stielzelle aufsitzt.

Rechts: Ein Perithecium, in dem sich die Asci aus dem zuvor in einige Zellen zerteilten Ascogon entwickelten; die Asci gehen dabei auf eine der Zellen zurück, aus der sie meist in zwei Büscheln austreiben. Alle Zellen sind einkernig und haploid, erst durch Spermatisierung (P!) erfolgt die Dikaryotisierung mit sofort anschließender Karyogamie (K!) und Meiose (R!) in den Asci; eine anschließende Mitose ergibt die acht Zellen der vier zweizelligen Sporen (unten halbrechts). Sobald die Sporen reif sind, löst sich die Ascuswand auf, so dass sie frei im Perithecium liegen und aus ihm hinausgedrückt werden.

Alle dargestellten Zellen des Peritheciums gehen durch sukzessive Teilungen der unteren Sporenzelle zurück. Es liegt hier also kein Plectenchym vor, sondern erste Anklänge an ein Parenchym.

Nach Thaxter (1895), Plate I und Seiten 218 ff.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Laboulbeniomycetes, Arthropodenekotparasiten

2 Dem Verhalten des Wirtes angepasst (AP)

.

In Wasser, in seiner Nähe, an Land;

Berühren mit Sporen nicht selten beim Paaren des Wirts

Des Weibchens sich nahende Stelle.

.

So verlassen, wird das Ascoma[3] gedrückt,

Sporen sofort den schützenden Beutel,

Landen direkt, so ein Glück,

Ohne des Zufalls unsichere Hilfe, am bestgeeigneten Ort.

.

Ortskonstanz stellt sich bei manchen der Winzlinge ein:

Bei Männchen und Weibchen

Sogar in Komplementärposition;

Viele freilich verhalten sich diesbezüglich recht offen,

Wachsen dort, wohin der Zufall sie bringt.

.

Besonders, wenn Wirte des nachts dicht versammelt,

Sich mehrfach begegnen, aneinander sich drücken,

Kleben sich Sporen wild hin und her;

Fast jeder Druck bringt einen Treffer,

So, dass vielen dieser Exoten[8] dafür

Ein Perithecium[9] mit wenigen Asci und Sporen tatsächlich genügt.

.

Fußnoten

[1] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[2] Einnischen: Ein Organismus, der sich allmählich in einer neuen ökologischen Nische ausbreitet

[3] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

[4] Tarsus, Tarse (Gliederfüßer): Der als Fuß bezeichnete, distale, mehrgliedrige Abschnitt eines Gliederfüßerbeins

[5] Femur (Spinnentiere, Insekten): Drittes, mittleres, Beinglied

[6] Thorax (Insekten): Zwischen Kopf und Hinterleib liegendes Bruststück

[7] Abdomen (Gliederfüßer): An das Bruststück sich anschließender Hinterleib

[8] Im Sinne von seltsamen, ausgefallen, unvertraut

[9] Perithecium, Krugförmiger Fruchtkörper, (Pezizomycotina): Bauchig-flaschenförmiger Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche) mit enger Mündung, durch die sich streckende Asci Sporen in die Umwelt schießen, oder durch die im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Laboulbeniomycetes: Habitus verschiedener Arten 1

Oben: 1 Dichomyces biformis: Vorderansicht eines Individuums mit sechs behornten Perithecien. – 2 Rhizomyces crispatus: Reifes Individuum; Enden der Appendices sind etwas stärker gebogen als in Natur. – 3 Laboulbenia elongata: Abnormes Individuum, das keine Perithecien entwickelt hat; aus den geschwärzten Ansatzstellen der Perithecien sind phialidentragende Äste hervorgegangen.

Aus Gäumann (1926), Seite 360, Abb. 247

Unten: 1 Rachomyces velatus: Das Perithecium ist durch einen Druck auf das Deckglas künstlich freigelegt worden. – 2 Stigmatomyces sarcophagae: Normales weibliches und zwerghaftes männliches Individuum. – 3 Kainomyces isomali: Reifes Individuum; die Entwicklung der Ascosporen in den Perithecien ist beendet.

Aus Gäumann (1926), Seite 360, Abb. 248

Lizenz: Gemeinfrei wegen des Alters der Publikation

Eingestellt am 15. März 2025

.

Laboulbeniomycetes: Habitus verschiedener Arten 2

Oben: 1 – 4 Zodiomyces vorticellarius: Junge Individuen in verschiedenen Entwicklungsstadien; bei x beginnt über den perithecienbildenden Zellen eine Höhlung zu entstehen. 5 Schnitt durch die Randpartie eines reifen Individuums; auf dem Rand rechts stehen sekundäre Appendices; es sind dies die gleichen, die unten den Rand umhüllen; nach innen folgen auf der erweiterten Stelle Perithecien und Phialiden in verschiedener Entwicklung. – 6 Reife zweizellige Ascospore mit Gallerthülle. – 7 Spermatientragender Phialidenstand. – 8 Junges Perithecium, dessen Trichogyne mit einer Spermatie kopuliert hat (P!).

Aus Gäumann (1926), Seite 365, Abb. 252

Unten: Zodiomyces vorticellarius: Reifes Individuum; zwischen den randständigen Appendices blicken die Hälse der Perithecien hervor.

Aus Gäumann (1926), Seite 364, Abb. 251

Lizenz: Gemeinfrei wegen des Alters der Publikation

Eingestellt am 15. März 2025

.

Laboulbeniomycetes, Arthropodenektoparasiten

3 Seltsame Gesellen (AP)

.

Wer fragt hier nicht nach der Evolution[1] seltsamen Wege?

Wie kam es zur Determiniertheit der Ontogenie[2]?

Wer hält sie als Ektoparasiten[3] in Schach,

Dass sie nicht vollkommen verzehren, was sie ernährt?

.

Wie Zahnräder greifen, so scheint es,

Verhalten und Merkmale fest ineinander!

Das eine treibt ein Zweites, ein Drittes voran,

Bis, den ausgefallenen Nischen[4] entsprechend,

Aufs Zwergenhafte verkleinert,

Zur wundersam stimmigen Einheit es kam:

.

Wer auf kleine, bewegliche, in größeren Mengen

Lebende Wirte[5] sich spezialisiert,

Wird aufs Erste sich darauf besinnen,

Fuß zu fassen, schon beim ersten Kontakt;

Wenn Sporen klebrige Enden bilden,

Ist ein erstes Kriterium erfolgreich erfüllt.

.

Wer zu tief in die Lebenden dringt,

Weil er zu groß, um sich mit knapper Kost zu begnügen,

Tötet zu schnell, bleibt gemieden, allein,

Bringt seine Sporen nicht an der Wirte Männchen und Weibchen;

Wer klein dagegen, den andern wenig nur irritiert, wandert mit ihm;

So ist der Nachkommen lebende Nahrung garantiert.

.

Arbeitsteilung[6], Erfolgsrezept der Evolution,

Beziehen die Sporen auf sich:

Die untere Zelle[7] sorgt für den männlichen Part,

Die obere für des Weibchens Portion.

.

Kürzeste, schnellste Wege der Information

Laufen über benachbarter Zellen Porenkontakt[8]:

So probieren Laboulbeniales,

Ein echtes Gewebe, en miniature[11],

Mit Rundumkontakt im Verbund.

.

Eine einzige Hyphe[12] nur lassen sie zu

Als Trichogyne[13] für Empfängnis männlicher Kerne,

Nicht zum Vermehren, zum Spermatisieren[16] sind sie gedacht.

.

Ein letztes noch, anscheinend pseudoparenchymatischen[17] Ursprungs,

Gilt es, den Umständen bestens anzupassen:

Das Ascoma[18] als Pumpe umzugestalten, um

Sporen bei Druck gezielt zu entlassen. –

.

Ein paar der reitenden Zwerge

Leben nicht ganz auf bescheidene Weise;

Treiben Haustorien[19] fast wie Hyphen hinein in das Opfer,

Schaden der Kleinheit wegen, dennoch sie kaum.

.

Dem Evolutionsbiologen[20] sind solche Haustorien wertvoll,

Geben sie doch einen Wink,

Hyphenformende Pilze seien der Anfang

Ihrer Entwicklung hin zur Piraterie. –

.

Ein heute noch lebender, Dung bewohnender Pilz[21]

Hat für sich wohl bewahrt,

Wie der Ahne vor längerer Zeit vielleicht war:

– Paraphysen[25] fehlen dazu –

Ganz ohne Öffnung; Sporen mit Septen und

Manchmal mit Flecken dunklen Pigments. –

.

Zeigt ihre Neigung auf Fremdorganismen fürs Leben zu bauen,

Vielleicht ergriffen der Seltsamen Ahnen

Die Chance beim Schopf,

Sich zu revolutionieren,

Doch sich selbst zu bescheiden, die sichere Zukunft im Kopf.

.

Fußnoten

[1] Evolution: Stammesgeschichtliche Entwicklung von niederen zu weiterentwickelten (zu oft höheren) Formen des Lebendigen

[2] Determinierte Ontogenese (Laboulbeniomycetes): Jede Zelle hat ihre Bestimmung sich wie und wann zu teilen, um am Ende ausdifferenzierte Tochterzellen an vorbestimmtem Ort, mit vorbestimmter Aufgabe und vorbestimmter Gestalt in einem Zellverband zu bilden.

[3] Ektoparasit: Parasit, der außerhalb des Körpers sitzt, nur oberflächlich in ihn eindringt und auf ihm lebt und trotzdem Nahrung vom Wirt bekommt

[4] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen

[5] Wirt (Parasiten, Symbionten): Opfer eines Parasiten, Partner eines Symbionten

[6] Arbeitsteilung und Differenzierung: sind treibende Kräfte der Evolution. Aufgabenverteilung auf verschiedene Zellen, Zellbereiche, Zellorganellen, Teilbereiche des Organismus, auf Gewebe, führt letztendlich zu hochdifferenzierten, spezialisierten Organen, die sich einzig und allein ihrer Aufgabe – und somit für den Organismus effektiver – widmen können. Damit werden weitere Entwicklungsmöglichkeiten angestoßen, die evolutiv zu ungeahnter Vielfalt führen. Diese treibenden Kräfte lassen sich schon zu Anfang der Organismenevolution aufzeigen und ziehen sich durch bis zur Entwicklung der Menschheit; ja selbst der moderne Mensch kennt diese Prinzipien als Erfolgsrezepte und wendet sie für sein eigenes Leben laufend an.

[7] So wie die Spore im Ascus, im Perithecium liegt; an Ort und Stelle ist dies die obere Zelle

[8] Querwandporen, Septenporen: Septen, Querwände, von Hyphen (auch Trichome von Rotalgen) sind meist mit einem Porus versehen, der benachbarte Zellen miteinander verbindet. Meist aber sind diese Öffnungen sekundär wieder verschlossen. Diese Verschlüsse sind geeignet, Verwandtschaften zu erkennen.

[9] Echte Pflanzen: Plantae (Eukarya)

[10] Echte Tiere: Animalia (Opisthokonta – Eukarya)

[11] En miniature: im Kleinsten

[12] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[13] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina

[14] Phialiden, phialidisch (enteroblastisch-): Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle zur Konidienbildung herangezogen; bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie an der Spitze der Kette steht, die jüngste an der Mündung der Phialide.

[15] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten, bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[16] Spermatisierung (Fungi): Auf einer Empfängnishyphe landendes Spermatium speist seinen Kern in die Hyphe ein (P!), die den männlichen Kern zu einem tief liegenden Partner leitet und damit das Dikaryon etabliert.

[17] Pseudoparenchym: Was wie ein echtes Gewebe aussieht, weil die Zellen sich sekundär vergrößert und aneinander abgeplattet haben, doch nur auf ein Plectenchym (Flechtgewebe) zurückzuführen ist

[18] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

[19] Haustorien, Senker (Pilze): Spezielle Ausstülpungen von Hyphen, die in Zellen fremder Organismen eindringen, dabei aber nicht direkten Kontakt zum Protoplasten bekommen, bleibt doch die Zellmembran der Wirtszellen erhalten; sie vergrößert sich hingegen wenn nötig, um den voluminöser werdenden Eindringling zu umhüllen, es werden zudem dann Zellwandmoleküle des Wirts dazwischen abgelagert, die allerdings unter dem Einfluss des Parasiten dünnschichtig bleiben und sich nicht, wie für eine Zellwand typisch wäre, geregelt ordnen. Gelegentlich bleiben Haustorien oberflächlich verankert und dringen nicht direkt in die Organismen ein. Über diese Haustorien werden Substanzen dem Protoplasten entnommen.

[20] Evolutionsbiologen: Forscher, die sich mit der Evolution, der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Organismen befassen und versuchen, einflussreiche, dafür womöglich entscheidende Merkmale aufzudecken

[21] Pyxidophora spp. (Pyxidophorales; nicht separat behandelt – Laboulbeniomycetes – Perithecienascomycota – Unitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)

[22] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[23] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[24] Prototunicat (Ascus): Ascuswand ohne vorgebildete Öffnungsstelle; die Wand löst sich auf oder zerfällt

[25] Paraphysen (Pezizomycotina): Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können

[26] Milben: Acari (Apulmonata – Lipoctena – Arachnida – Euchelicerata – Chelicerata –…)

[27] Käfer: Coleoptera (Neuropteroidea – Neuromecoptera – Holometabola – Neoptera – Pterygota –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Leptosphaeriaceae, Dünnkugelpilze

1 Auch nicht viel anders (AP)

.

Schießt, in zurückgebliebenen Strünken[3], versteckt,

Aus ihrer zarten Hülle, nur ihre Mündung wird zum Kegel verdickt,

Schlanke, sechszellige Sporen[4] in die schon grüne Natur.

.

Treffen sie Spaltöffnungen[5], haben die Schlanken es leicht;

Dringen, ohne behindert zu werden, sofort in das Blatt,

Nisten, Gewebe zerstörend sich ein,

Bis sie am Rande des längst schon Verbrauchten,

Ihre Konidien[8], vom Regen vereinzelt, übergeben dem nahen Grün.

.

Sie stehen den Sporen nicht wesentlich nach.

Freilich ein bisschen verhalt‘ner reagieren sie schon.

Wollen nur abwärts, dem Boden entgegen;

Wachsen – wo ginge es besser und schneller? –

Den Leitungsbahnen[11] der Pflanze hinab;

Geben sich dann erst zufrieden,

Wenn sie im Wurzelhals[12] ungestört liegen.

.

Brassicin[13], zur Parasitenabwehr geschaffen,

Leptosphaeria von den Opfern entgegengeschickt,

Zerlegt sie einfach, nimmt ihm die Wirkung.

Der Mensch[14] nur könnte helfen: mit Züchtung und Gift.

.

Endlich am Grund des Opfers bequem sich gebettet,

Packt sie die Werkzeuge endgültig aus:

Zerfrisst, zermorscht des Stengels unersetzbaren Halt.

Stürzt den Stolzen, vergebens oft wallt er Gewebe um seine Wände, zu Boden.

Auf seine Ruhe über den Winter sich vor. –

.

Bauern wissen, was dagegen am besten zu tun:

Stoppeln tief mit dem Pflug in Böden verbringen,

Und, weil nur Brassica[17] gilt ihr als Speise,

Fruchtfolgewechsel[18] mit Ungenießbarem, drei Jahre lang.

.

Legenden

[1] Kohl (Gattung): Brassica (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae –…)

[2] Dünnkugelpilz: Leptosphaeria maculata (Leptosphaeriaceae – Pleosporales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota)

[3] Strunk: Dicke, kurze, fleischige oder holzige, bei Nahrungspflanzen meist als Rest übrigbleibende Stengelbasis

[4] Ascosporen

[5] Spaltöffnungen: Spaltförmige Öffnungen in der Epidermis des Blatts/Stengels zum Gasaustausch (O2, CO2) und zur Abgabe von Wasser (Transpiration)

[6] Pycniden: Krugförmige Behälter für Konidien oder Spermatien

[7] Cirren: Zu langen Fäden zusammenhängende Konidien

[8] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[9] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[10] Raps: Brassica napus (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae –…)

[11] Leitbündel: In Achsengewebe oder in Blättern von Pflanzen verlaufende Bündel von Leitgewebe für Zucker und andere Substanzen einerseits (Phloem) und getrennt davon für Wasser mit Nährsalzen (Xylem)

[12] Wurzelhals: Übergangsstelle zwischen Stengel oder auch Stamm und Hauptwurzel

[13] Glucobrassicin: Ein Senfölglycosid

[14] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[15] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

[16] Saprotroph, saprob: Von totem organischem Material lebend

[17] Brassica: Kohl (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae –…)

[18] Frucht(folge)wechsel: Zeitliche Abfolge der auf einer landwirtschaftlichen Fläche angebauten Nutzpflanzenarten im Ablauf der Vegetationsperiode und Jahre. Die Fruchtfolge soll die Bodenfruchtbarkeit erhalten bzw. verbessern, verwandtschaftsspezifischen Parasiten über einige Jahre ihre Wirte entziehen und so sie zum lokalen Absterben zu bringen oder zumindest die Zahl ihrer Propagulen entscheidend zu verringern.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Glycobrassicin (Brassicin, rechts; mit Glucose, als Glycobrassicin, links); (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Schwefel: gelb. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Melanommataceae, Kugelkissenpilze

1 Einfach nur paradox (AP)

.

Unaufhörlich fallen Flocken und landen

– Als wollten sie ja niemanden wecken –

Leise, fast lautlos, auf der schneeweißen Decke,

Hüllen alles, was liegt oder steht, wie mit Watte weich ein.

.

So zart sie dir scheinen, leicht schaukelnd im Wind,

Biegen sie doch, in Massen versammelt,

Der Latsche[1] Zweige mächtig herab;

Ebnen frei sonst nach allen Richtungen strebende Nadeln,

Zur Enge sie pressend,

Wie mit Scheitel gezogen, nach zwei Seiten ein.

.

Nebenan steht noch ein letzter Rest eines längst verbräunten Veratrums[2],

Widerstrebt, schaukelnd im Wind sich immerzu wehrend,

Dem Druck des zunehmend lastenden Schnees,

Höhlt um sich eine Röhre damit;

Gibt Raum der Latsche mitgenommenem Zweig,

Der, kaum entlastet, die Nadeln etwas entwirrt.

.

Verdunkelnd zum Schlafen liegt das weiße Plumeau[3],

Richtet die Zwillingstriebe[4] noch ein;

Doch, feine Fäden[5] ziehen von Nadel zu Nadel,

Binden sie in schwärzlich braunes Gespinst[6],

Halten sie wieder in Enge zusammen.

Kurz nur war ihre Zeit, der Freiheit zu frönen.

.

Zu feinen Knäueln verdichten sich

Diese Fäden entlang der Nadeln unteren Seite,

In oder über den Höhlen[7] zum

Austausch der Gase;

Leben, den Zweigen nehmen sie nichts,

Von dem, was die Latsche freiwillig gibt.

.

Bald aber wird ihnen zu spärlich die Nahrung.

Holen, die Latsche kann sich nicht wehren,

Zu eigenem Vorteil, was die Angebohrte besitzt.

.

Duldsam scheinen die Nadeln,

Bewahren, zwar bedeckt durch die düstere Hülle,

Ihr immer noch hoffendes Grün –

Vergebens!

.

Schon dringen, den Knäueln entspringend,

Hyphen tief in sie ein,

Zerlegen, zersetzen alles, was der Latsche so lieb!

Freudige Farben verfallen zu Braun. –

.

Als endlich die Sonne die glänzende Decke entfernt,

Ragen schwärzliche Platten

– Nichts zu erkennen aus der Ferne von Nadeln –

Frei in die Luft.

Ein nicht zu lösendes Rätsel bleibt dem Wanderer dies.

Schwarzer Schneeschimmel[10] heißt dieser düstere Schuft.

.

Fußnoten

[1] Latsche: Pinus mugo, eine Kiefer mit zwei Nadeln pro Büschel (Pinineae – Pinales – Conifera – Coniferopsida – Spermatophytina – …)

[2] Veratrum album: Weißer Germer (Melanthiaceae – Liliales – Liliidae – Dicotyle s.l. – Magnoliatae -…)

[3] Plumeau: Federbett, Federdecke

[4] Doppelnadeln; Pinus mugo gehört zu den zweinadligen Kiefern, die an einem Kurztrieb zwei Nadeln tragen

[5] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[6] Herpotrichia juniperi: Schwarzer Schneeschimmel (Melanommataceae – Pleosporales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)

[7] Spaltöffnungen: Spaltförmige Öffnungen in der Epidermis des Blatts/Stengels zum Gasaustausch (O2, CO2) und zur Abgabe von Wasser (Transpiration)