4.2.1 Medusozoa Texte A-D

Medusozoa, Medusentiere:

1 Was separat sie stellt

.

Umgewandelt, nicht neukonstruiert,

Erweist sich der Abzug der Kapselgeschosse[1].

Geißeln[2] verlieren die frühere Ordnung aus neun Zwillings- plus zwei Einzeltubuli:

Eine größere Zahl füllt die Flagellen nun aus.

.

Kein Dynein[3] hält die Geißel beweglich,

Denn steif muss sie sein.

Energie kostet Ordnung,

So spart konsequent die Zelle sie ein.

.

Das zweite Centriol[4] ging schon verloren,

Die Wurzel der Geißel[5] dazu.

Konzentrische Kränze aus Mikrovilli[6],

Umgeben die Basis des nun steifen, reizbaren Cnidocils[7].

.

Vorfahren aller Medusenpolypen

Zur linearen Struktur, vererben es Teilung um Teilung

An die kommende Generation.

.

Recht ähnlich ist der Polypen Gestalt jener der Blumentiere[10],

Falls dennoch vorhanden, erkennen wir lediglich vier.

.

Auch diese Polypen wollen sich durch Knospung ungeschlechtlich vermehren.

Nicht selten zerteilt der Polyp sich in dünnere Scheiben,

Lösen sich ab und bleiben oft lang in der Schwebe.

.

Nehmen, Mesogloea[19] mächtig verdickend, Schirmgestalt an,

Fischen, fallschirmgleich sinkend,

Nach Plankton[20] und zeitgenössischen Tieren.

.

Fußnoten

[1] Cniden: Nesselkapseln

[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül in eukaryotischen Zellen, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli bindet, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann. Dyneinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in Richtung Mikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.

[4] Centriol: Zylinderförmige Struktur im Doppelpack nahe der Kernhülle, die sich in vielen lebenden Zellen befindet. Centriolen haben eine Größe von etwa 170 × 500 Nanometern; sind an der Bildung des Mikrotubuliorganisationszentrums beteiligt, das die Mikrotubulispindel für die Chromosomen-, bzw. Kernteilung bildet. Centriolen kommen in den meisten tierischen Zellen vor, sowie in Pflanzen, nicht jedoch bei Rhodophyta, Rotalgen und Magnoliatae, Bedecktsamer; auch nicht bei Unbegeißelten Chitinpilzen. Charakteristisch ist ihr spezieller Bau aus 9 x 3 Mikrotubuli.

[5] Geißelwurzel: Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[6] Mikrovillí: Fingerförmige, meist unverzweigte, dichte Ausstülpungen der Zellmembran, um der Zelle Oberfläche zu vergrößern; erhalten ihre Stabilität durch Aktinfilamente, nicht durch Mikrotubuli oder gar ein Axionem

[7] Cnidocil: Abzug der Nesselkapselgeschosse, der bei Berührung den Schuss auslöst; aus einer modifizieren Geißel entstanden

[8] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[9] Ringchromosom: In Mitochondrien ist das Chromosom in den überwiegenden Sippen ringförmig; bei einigen Verwandtschaften liegt das Chromosom jedoch linear vor

[10] Blumentiere: Anthozoa (Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[11] Schlundrohr, Pharynx: Zieht sich von der Mund-After-Öffnung bis zum Magenraum

[12] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums, des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden

[13] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gestülpte Zellschicht der Blastula

[14] Gastraltaschen: Taschenartige Strukturen, die durch Mesenterien abgetrennt sind

[15] Hydrocaulus, Scapus: schmaler Teil (Stamm) eines Polypen

[16] Stolonen (Polypen): Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[17] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[18] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[19] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[20] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

Eingestellt am 23. November 2023

.

Medusozoa, Medusentiere:

2 Der Ephyra Werden (HP)

.

Erhöhen den Auftrieb der wabbelig schwebenden Masse.

Ringmuskulatur um den Mund des Polypen[3],

Nunmehr den Randsaum der Qualle[4] umgürtend,

Zieht sich zusammen, ruckartig

Schwimmt die Meduse[5] empor.

.

Ein vierlippiger Mundsaum, kielartig nach unten verlängert,

Stabilisiert der Meduse Richtung im Wasser,

Kurzkolbige Knöpfe zwischen den Lappen des Randsaums

Vermelden die Lage im Raum.

.

Rhopalien[6] nennt der Biologie sie heute,

Organe des Gleichgewichtssinns.

Eine Höhlung, entodermal[7] ausgekleidet,

Umgibt Calciumsulphatkristalle[10].

Sie wirken als Statolith[11].

.

Sie allein wären ohne Bedeutung,

Lägen sie nicht an empfindlichen Cilien[12] benachbarter Zellen.

Denn kommt die Meduse leicht aus der Waage, melden sie schnell

Wie schräg ihre Lage und reizen damit verbund‘ne Nervenzellenden.

.

Aktivieren nahe gelegene Muskeln sich zu kontrahieren,

So gleitet optimiert Yphedra dahin.

.

Recht ausgefeilt zeigt sich das Melde-Reaktionssystem.

Doch Vieltausende Generationen Yphedren

Erprobten, selektierten, optimierten ungezählte Typen davon,

Sind trotzdem noch lang nicht am ferngelegenen Ziel.

.

Sauerstoffmangel in tieferen Zonen des Meeres

Kostet Legionen das Leben.

Wohin orientieren, wenn nicht zum Licht,

Um Algen[17] und Sauerstofffülle zu spüren?

.

Gene für Lichtrezeption[18] liegen schon lange parat.

Auch Bakterien[19] und Algen profitieren seit Urzeiten schon

Zum Start einer Signalkettenfunktion[23].

.

Zu dicht steh‘n Zellen der äußeren Schicht,

Um Rhodopsinmolekülen ausreichend lichtorientierten Raum zu gewähren,

Den Fluss der Photonen zu bündeln,

Lichteffekte bestmöglich zur Wirkung zu bringen.

.

Doch eine Membran steht frei in den Raum!

Der Flagellen[24] schützende Hülle lässt sich dehnen, vergrößern und buchten,

Bis Mikrovilli[25] den Tubulischaft dichtbürstig umsäumen,

Damit einen Platz an der Sonne Pigmenten zu bieten.

.

Yphedra schwebt nun stabil in lichtdurchfluteteten Zonen

Inmitten nahrhafter Algen und weiterem Plankton[26].

Vermehrt die Tentakel, differenziert sich im Innern,

Entwickelt, vergrößert, Gonaden[27], genießt komfortabel das Leben.

.

Gastrulae[28] setzen sich nieder,

Den Urmund[29] nach oben gereckt,

Beginnen als Polypen nun wieder

Die erste Generation.

Nach ungezählten Versuchen ist Yphedra Ephyra[30] geworden,

Übernimmt die sexuelle Reproduktion.

.

Die bis heute noch lebenden Scyphozoa

Gehören vielleicht zu den ursprünglichsten Meduso-Polypen.

Die Cubozoa indes erscheinen hochevolviert,

Hydrozoa dagegen recht modifiziert.

Eine Sonderstellung, dazwischen irgendwo,

Nehmen Staurozoa sicherlich ein.

.

Fußnoten

[1] Name für einen hypothetischen Vorfahren der Medusen (Quallen)

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[4] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[5] Medusen, Quallen: Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[6] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.

[7] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula

[8] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[9] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[10] Calciumsulfat: [CaSO4]

[11] Statolithen: Mikroskopisch kleine Körnchen aus kristallinem Calciumcarbonat [CaCO3], Calciumsulfat [CaSO4] oder Calciummagnesiumphosphat [Ca3Mg3(PO4)4], die die Wahrnehmung von Schwerkraft (und Beschleunigung) ermöglichen

[12] Cilie, Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle

Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[13] Synapsen: Verbindungen zwischen Nervenzellen, bzw. von Axon zu Axon. Dort enden die elektrischen Signale (an der Grenze zwischen prä- und postsynaptischem Teil); die Informationsübertragung erfolgt nun durch Ausschüttung von in Vesikeln gebildeten Neurotransmittern; sie werden vom postsynaptischen Teil aufgenommen, wodurch wieder elektrisches Potential entsteht, das vom Axon rasch weitergeleitet wird

[14] Neurotransmitter: Moleküle, die von einer Nervenzelle abgegeben und von einer anderen aufgenommen werden, wodurch Signale im Nervensystem weitergeleitet werden. Als bedeutende Neurotransmitter gelten z. B. Adrenalin, Acetylcholin, Serotonin, Dopamin, Glycin und GABA.

[15] RFamide: Neuropeptide mit der Aminosäurefolge Arg-Phe-NH2 am C-terminalen Ende

[16] Serotonin: Gewebehormon und Neurotransmitter; im menschlichen Organismus besitzt Serotonin vielfältige Wirkungen insbesondere auf das Herz-Kreislauf-System, den Magen-Darm-Trakt und das Nervensystem. Gegenspieler Dopamins.

[17] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[18] Lichtrezeption, Lichtwahrnehmung: Absorption von elektromagnetischer Strahlung, i.e.S. von Licht des Ultraviolett- bis nahen Infrarot-Bereichs durch Pigmente, entweder zur Energiegewinnung (vor allem bei Pflanzen) oder zur Lichtwahrnehmung und Steuerung des Verhaltens bei Tieren

[19] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[20] Rhodopsin: Rhodopsin besteht aus einem Proteinanteil und dem kovalent gebundenen Chromophor 11-cis-Retinal. Eines der Sehpigmente von Wirbeltier- und Insektenaugen und auch von Photorezeptoren einiger anderer Wirbelloser. Rhodopsine kommen auch in Bakterien, Archäen, einigen einzelligen Algen und sogar in wenigen Viren vor.

[21] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[22] Photonen: Lichtquanten, oder Lichtteilchen, aus denen Lichtstrahlung besteht

[23] Signalkettenreaktion: Signale werden in mehreren Reaktionsschritten weitergegeben; dabei sind die Kettenreaktionen physikalische oder chemische Umwandlungen, die aus gleichartigen, einander bedingenden Reaktionen bestehen. Dabei ist ein Produkt einer Einzelreaktion Ausgangsprodukt für eine Folgereaktion.

[24] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel)

[25] Mikrovillí: Fingerförmige, meist unverzweigte, dichte Ausstülpungen der Zellmembran, um der Zelle Oberfläche zu vergrößern; erhalten ihre Stabilität durch Aktinfilamente, nicht durch Mikrotubuli oder gar ein Axionem

[26] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[27] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[28] Gastrula: Im Verlauf der Ontogenese der Eumetazoa stülpt sich die Blastula zur Gastrula ein, bildet dadurch ein zweizellschichtiges Stadium

[29] Urmund: Öffnung der Gastrula, die nach Einstülpung der Blastula im Zuge der Gastrulation entstanden ist

[30] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ab hier werden die Texte bezüglich Taxanamen der Medusozoa (s. Stammbaum und/oder Pfade) alphabetisch geordnet.

Die evolutiven Zusammenhänge lassen sich deshalb aber nur erkennen und verfolgen, wird auch der zugehörende Stammbaum berücksichtigt.

Actinulida, Larvenhydren:

1 Nichts ist unmöglich

.

Eine Actinulalarve[1] verirrte womöglich

Sich ins Sandlückensystem,

Ließ Tentakel[2] zwischen Sandkörnern frei im Wasser flottieren,

Heftete mit deren Ursprungszentrum sich an ein Korn,

Bewimperte sich rundum, Tentakel so unterstützend;

Nutzte, den Gegenpol öffnend, ihn als Manubrium[3],

Ließ Gonaden[4] daran entstehen,

Hofft auf naheliegende Partner, die ähnlich gestimmt:

Lebt so als jung geblieb‘nes Larvenstadium

Recht gut in seinem Versteck.

.

Fußnoten

[1] Actinulalarve: Larvenform verschiedener Leptolina (Hydrozoa) mit ellipsoidem, voranschwimmendem Ende, das später die Anheftungsstelle des Polypen wird und mit Tentakelkanz am hinteren Ende, das sich zum Mundfeld entwickeln wird.

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung

[4] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

Eingestellt am 23. November 2024

.

Autor: LasseØ

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Anthoathecata, Unbehüllte Blütenhydren:

1 Einheit in Vielfalt

.

Unbekannt ist gleichfalls eine Gonotheca[5];

Bilden oft hochgewölbte Medusen[8], keine ausgesprochen flachen;

Am Manubrium[9] hängen ihre Gonaden;

Ocellen[10] fehlen zumeist.

.

Fußnoten

[1] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[2] Hydrocaulus, Scapus (Polypen): schmaler Teil (Stamm) eines Polypen

[3] Hydrothek: Periderm eines Hydranten

[4] Hydrant: Erweiterter Kopfteil eines Hydropolypen

[5] Gonothek: Periderm eines reproduzierenden, reduzierten Polypen

[6] Gonophor: Träger von Geschlechtszellen

[7] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[8] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[9] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung

[10][10] Ocellen: Kleine einfache Augen von Invertebraten mit basalen lichtempfindlichen Zellen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Aplanulata, Planulalose:

1 Die Besonderheiten

.

Embryonen entwickeln sich entweder in Jungpolypen direkt,

Oder bilden zunächst ein recht ähnliches Stadium,

Umgeben sich mitunter mit Periderm[3], aus dem ein Jungpolyp schlüpft.

.

Stenothelen[4] sind ihre Waffen,

Nehmen noch weitere aber hinzu.

Viele Arten ordnen Tentakel[5] in zwei Kreisen

Mit etwas Abstand an.

.

Fußnoten

[1] Synapomorphie, synapomorphe Merkmale: Synapomorphien sind Merkmale, die ein Schwestergruppen-Verhältnis zwischen zwei Sippen begründen; es sind die Autapomorphien der gemeinsamen Stammart

[2] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[3] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[4] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

Eingestellt am 23. November 2024

.

Aplanulata, Planulalose:

2 Gewöhnlicher Röhrenpolyp

.

Zur kleinfingerlangen, strohfarbenen Röhre, wachsen zunächst Jungpolypen.

Mit chitin- und proteinhaltigem Periderm[1]

Trägt bereits einen roten Hydranten[4] von Köpfchengestalt,

Basal umrundet mit einem Kranz aus ungefähr zwanzig weißen Tentakeln[5],

Wodurch das niedere Köpfchen dort fast schüsselförmig erscheint,

Mittig mit krugartig erhobener Form gekrönt, die nochmals,

.

Stehen mehrere der Köpfchenhydranten beisammen,

Erscheint die Gemeinschaft wie ein Blütenfeld,

Das plötzlich verschwindet, fährt etwas heftig darüber:

Denn plötzlich zog sich jede der Blüten in den Röhrenstengel zurück.

Knickt Sturm sie im Wasser, schwimmen alleine sie weiter;

Doch wachsen Blüten aus diesen Röhren dann nach.

.

Zwischen beiden Tentakelkränzen

Entspringen nahe des Kruges Grund

In dichtem Reigen Sporensäcke[8] mit

Cryptomedusoidem[9] Bau.

.

Nicht in der Gonade entwickeln sich Larven[10]

Verweilen vielmehr in des Sporensacks ehemaliger Subumbrellarhöhle[13],

Entwickeln darin zur Actinulalarve[14] sich; erst sie verlässt den schützenden Raum.

.

Treibt mittig, im Schutzraum bereits, den unteren Kranz von Tentakeln,

Ein langer Konus, der zum Krug wandeln sich wird, setzt sie am hinteren Ende fort.

Wenn befreit, beginnen Tentakel des zweiten Kranzes zu strahlen,

Damit verbunden bricht des Hydranten Mund-Öffnung[15] durch;

Stolonen aus dem vorderen Ende treibend,

Setzt sich der Jungpolyp fest,

Verlängert den Hydrocaulus zur englaufenden Röhre,

Umgibt zum Schutz ihn mit widerstandsfähigem Periderm,

Woraus Seitenzweige mit Hydrocauli und Hydranten sich bilden,

Unterwasser zum Blütenmeer sich versammeln[16], ist ausreichend Zeit ihnen gegönnt. –

.

Im nördlichen Atlantik, auch in Nordsee und Mittelmeer, ist Ectopleura larynx verbreitet,

Lebt, wohl haben sie Schiffe verschleppt,

Heute auch an Nordamerikas, Australiens und Neuseelands Küsten

Auf Substraten wie Steinblöcken, Felsen, Wracks und Geröll;

Bevorzugt Wasser bis einhundert Meter Tiefe,

Nimmt auch starke Strömung und stürmisches Wasser nicht krumm.

.

Fußnoten

[1] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[2] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[3] Hydrocaulus, Scapus (Polypen): schmaler Teil (Stamm) eines Polypen

[4] Hydrant: Erweiterter Kopfteil eines Hydropolypen

[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[6] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[7] Gewöhnlicher Röhrenpolyp: Ectopleura larynx (Tubulariidae; nicht behandelt – Aplanulata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa – …)

[8] Sporensäcke: Stark abgewandelte Medusoide (Cryptomedusoid, Heteromedusoid, Styloid) als Träger von Gameten

[9] Cryptomedusoid (Hydrozoa, Cnidaria): Am Hydropolypen festsitzendes, als ein zweites reduktiv stärker abgewandeltes medusenähnliches Stadium

[10] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[11] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[12] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[13] Subumbrellarhöhle: Höhle der Quallenunterseite, gebildet von Subumbrella und Velum

[14] Actinulalarve: Larvenform verschiedener Leptolina (Hydrozoa) mit ellipsoidem, voranschwimmendem Ende, das später die Anheftungsstelle des Polypen wird und mit Tentakelkanz am hinteren Ende, das sich zum Mundfeld entwickeln wird.

[15] Mund-After-Öffnung

[16] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind

Eingestellt am 23. November 2024

.

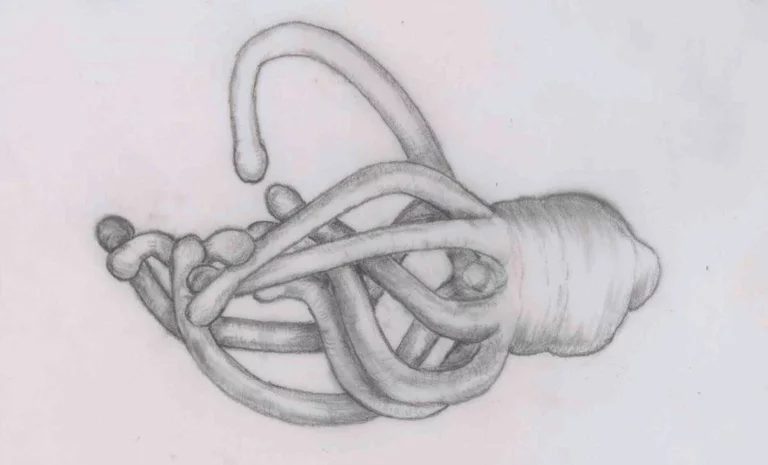

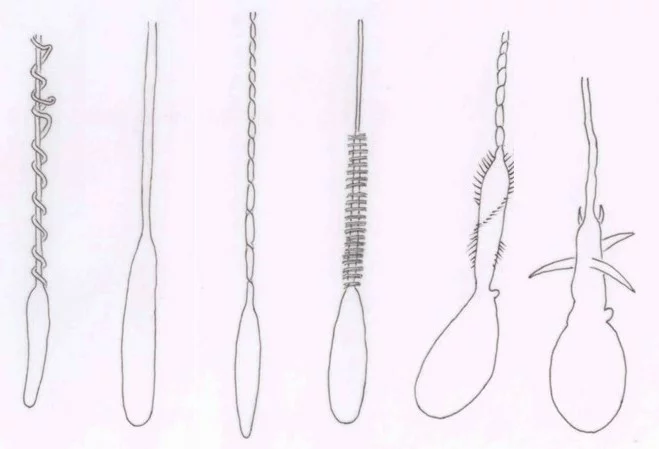

Actinula-Larve (Bleistift; Reinhard Agerer)

Actinula-Larve von Tubularia sp., Aplanulata: rechts der aborale Pol mit dem sich die Larve festsetzt.

Nach Westheide & Rieger (2013), S. 127, Abb. 198

Eingestellt am 23. November 2024

.

Oben: Gewöhlicher Röhrenpolyp, Ectopleura larynx

Autor: Ecomare/Sytske Dijksen

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Unten: Safranfarbener Röhrenpolyp, Ectopleura crocea

Autor: Seascapeza

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Aplanulata, Planulalose:

3 Margelopsis haeckelii

.

Eine Vermehrungsvielfalt besonderer Art zeigt Haeckels Margelopsis:

Entwickeln Polypen aus unbefruchteten Eiern[5],

Durch die, im Meerwasser pelagisch[6] lebend, der Medusen Populationen werden knospend verstärkt.

.

Im Hochsommer aber entstehen größere Dauereier,

Deren Entwicklung parthenogenetisch auf Sterroblastulae[7] zielt,

Die, sich festsetzend, falls peridermumgeben[8], als Dauerstadien wirken,

Woraus Polypen, die wieder pelagisch leben, entsteh’n.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung scheint hier die Regel,

Kommt nicht doch, was unbekannt, zwischendurch Sex gelegentlich vor.

.

Vielleicht gingen Männchen durch genetischen Unfall dem Lebenskreislauf einmal verloren,

Falls nicht doch zwischendurch eine Meduse als Männchen wirkt.

Scheinen offensichtlich nicht an genetischer Monotonie zu leiden,

Denn im Kreislauf dreimal asexuell sich zu vermehren, gibt Hoffnung auf Diversität durch positiv wirkende Mutation[9].

.

Fußnoten

[1] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[2] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[3] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[4] Parthenogenetisch: Eine Fortpflanzungsstrategie, bei der sich ein weiblicher (selten männlicher) Gamet ohne Befruchtung zum Adult entwickelt

[5] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[6] Pelagisch: schwimmend, schwebend

[7] Sterroblastula: Ein frühes ontogenetisches Stadium der Animalia, das einer dicht gepackten, vielzelligen Morula, also einem großen kugligen Zellhaufen entspricht

[8] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[9] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

Eingestellt am 23. November 2024

.

Calycophorae, Glockenträger:

1 Fehlender Halt

.

Weil sie ein bis zwei große Schwimmglocken[1] besitzen,

Fehlt ihnen, brauchen ihn wohl auch nicht, ein Pneumatophor[2];

Setzen gleichartige Zoide[3] in Gruppen zusammen; werden zu

Selbständigen, gametentragenden Einheiten, lösen sie sich vom Siphonophor[4].

.

Medusenähnlich[5] gestalten sie Schwimmglocken,

Schon wegen der Größe, doch auch wegen der Mesogloea[6] Dicke und Form.

.

Fußnoten

[1] Schwimmglocken, Nectophoren: Glockenartig umgewandelte, mit der Exumbrella am Zentralpolypen ansitzende, im Subumbrellarraum undifferenzierte, kontraktionsfähige Medusoide, die einen Polypenstock vorantreiben können

[2] Pneumatophor: Luft-, Gasträger; Luftkissen

[3] Zoide: Polypenähnliche Formen der Staatsquallen, mit unterschiedlichen Aufgaben.

[4] Siphonophor: Zentraler Polyp, Stammpolyp der Staatsquellen, an dem modifizierte Polypen und Medusoiden hängen

[5] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[6] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

Eingestellt am 23. November 2024

.

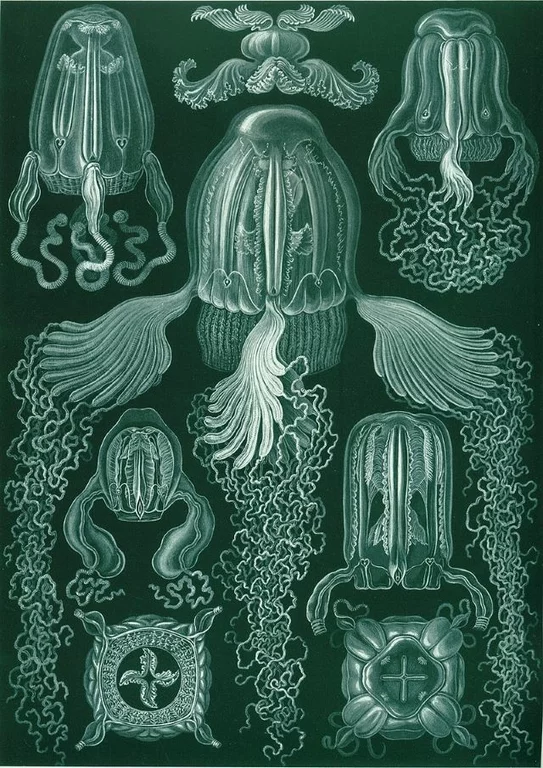

Abylidae, Calycophorae

Zentrum: Rosacea cymbiformis, Polypenstock. – Oben links: Rosacea cymbiformis, Gruppe infertiler, männlicher Medusen. – Rechts: Bassia bassensis, Polypenstock. – Oben Mitte: Bassia bassensis, obere Schwimmglocke von oben. – Unten rechts: Bassia bassensis, obere Schwimmglocke Innenseite. – Unten Mitte: Bassia bassensis, untere Schwimmglocke on unten. – Oben rechts: Bassia bassensis, Gruppe infertiler und eine männliche Meduse. – Unten links: Bassia bassensis, weibliche Meduse.

Autor: Ernst Haeckel

Lizenz: public domain; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Capitata, Kopftentakler:

1 Kurz gefasst

.

Kurzgefasst, grenzen doch nur wenige

Morphologische Merkmale sie als eigenständige Unterordnung ab:

Keulenförmig meist die Polypen[1],

Mit oft köpfentragenden Tentakeln[2] daran;

Legen jedoch auf Planulalarven[5] noch Wert.

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[4] Anthoathecata: Unbehüllte Blütenhydren (Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[5] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

Eingestellt am 23. November 2024

.

Capitata Kopftentakler:

2 Einzelhänger (HP,TP)

.

Schier endlose Überschläge des wendigen Turners

Erstaunen, ja faszinieren

Das spannungsvoll wartende Publikum:

Weit greift er aus, findet Arm für Arm seinen Halt,

Hebt und verbiegt elastisch den Körper,

Setzt fest seinen Fuß am anderen Ort,

Löst seine Arme aufs Neue und

Wieder beginnt das artistische Spiel.

.

Nur zeitlupenartig mutet das Schauspiel Zuschauer an.

Was Wunder, in Wasser nur findet die Vorführung statt;

Es dämpft die Bewegung, bewirkt sanfte Landung,

Verhilft den suchenden Armen zum nächstfolgenden Tanz.

.

Vielarmig klebt sich der Künstler auch an glatteste Flächen;

Der breitsohlige Fuß – sein einziger nur –

Stabilisiert ihn beim aufrechten Stand

Am neu gewählten Aufenthaltsort.

.

Winzig klein ist er, oft grün noch dazu.

Selbst in teichwasserbefüllten Aquariengläsern

Recken und strecken sich Männchen und Weibchen,

Angeln mit langen tentakelförmigen Armen[1].

.

Hydra[2] heißt heute der staunenerregende Akrobat;

Hydris nennen wir einfachheitshalber den Ahnen dieser biegsamen Figur.

Wie begann womöglich sein Dasein?

Wie lebt sich an diesem für nesselnde Tiere[3] so seltsamen Ort? –

.

Staatsquallen[4] sind ihre fernen Verwandten,

Doch Hydris beschritt bedeutend einfachere Wege.

Segelt nicht frei hinaus in die Welt;

Verschmäht enge Verbindung mit Tochterpolypen.

.

Nimmt das Leben selbst in die Hand,

Trägt Eizellen[7] wohlgeschützt in der Wand,

Überlässt Spermienpflege[8] dem Mann.

.

Fest umschlossen warten Oocyten[9] auf schwärmende Spermatozoide,

Verbleiben befruchtet am Körper der Mutter.

Wappnen geschickt sich für lebenswidrige Zeit.

.

Keine Planulalarve[12] entstammt der Zygote,

Ein junger Polyp[13] entschlüpft vielmehr,

Wächst zur endgültigen Größe und sprosst –

Clonal[14] sich vermehrend – junge Polypen aus seiner Seite hervor.

.

Worin liegt der Vorteil, den Hydris[15] klug für sich nutzte?

Wofür legte sie ab eigenbewegliche Larven[16], befreite Medusen?

Wozu hält sie Eizellen fest in der Tasche,

Hüllt Zygoten mit zerzaustem Schutzmantel ein?

Warum wandert kopfüber kopfunter sie, den Halt nie verlierend,

Nur schrittchenweise zu neuem Revier? –

.

Am Meeresrand ist Hydris das Polypengedränge zu dicht,

Der tödlichen Feinde Nähe, viel zu groß die Gefahr.

So zieht sie hinein in die Mündung der Flüsse,

Stemmt sich der Strömung mit Armen und Beinen[17] entgegen.

.

Wer sich beim Klettern zuverlässigen Halt stets bewahrt,

Auch während des Griffwechsels an steiler Wand,

Sorgt heftig rüttelnder Strömung vor, auch tödlichen Stürzen,

Erreicht wohlbehalten auch ein fernliegendes Ziel.

.

Über viele Generationen hinweg währende Fehlversuche nahm Hydris in Kauf,

Bis letzte Versuche den Körper tief genug beugten,

Den Untergrund Arme fest ergriffen,

Zugleich der Fuß sicheren Stand nicht verlor.

.

Einmal erfunden, klonierte Hydris millionenfach dieses Patent.

Selbst Teile von ihr, von Wellen zerschlissen,

Wachsen zu neuen, regenerierten Polypen heran,

Die verblüffende Lösung für immer zu sichern.

.

So rettet sich Hydris in stilleres Wasser,

Gewährt geschlechtszellbestückten Medusen aber weiterhin Freiheit,

Verliert jedoch später jegliche Qualle[18], jeden durch Sex entstandenen Nachwuchs

Durch heftige Strömung zum Meer.

.

Auch Verwandte verzichteten früh auf Planulas schon.

Umhüllten Zygoten entschlüpften Minipolypen,

Setzten sich fest am Ort der Geburt.

Nur Hydris‘ Polypen gehen auf Wanderschaft.

.

Wie viele Generationen es brauchte,

Medusen in Medusoide umzugestalten,

In einfache Sporensäcke[19] zu wandeln,

Eizellen direkt in die Wand des Polyps dann zu integrieren,

Zygoten für längere Zeit bei sich zu behalten,

Nicht zu verlieren, ist nicht bekannt.

.

Doch, jeder der Schritte brachte Hydris dem großen Erfolg ein Stück näher,

Bis lange vor unserer Zeit Hydris Hydra gebar,

Die wandzerklüftete Dauerzygote[20], ufernah fest sich verankernd,

Für Jungpolypen strömungsberuhigten Zufluchtsort fand. –

.

Der grünen Hydra, der Viridis[21], waren die Fänge manchmal zu knapp,

Angelte, Nahrung trickreich ergänzend,

Chlorellen[22] aus dem fließenden Wasser,

Verdaute sie nicht – nahm in Zellen sie auf[23].

.

So bringen auch wenig belebte Bäche Viridissima[24] kaum noch Probleme.

Bleiben die Angeln[25] mitunter auch leer,

Wendet sich Hydra, zielstrebig wandernd,

Auf weichsohligem Fuß und Armen dem lichten Halbschatten zu.

.

Flüsse, Bäche, damit verbundene Seen, wählt Hydra zur künftigen Heimat,

Doch Pfützen, Weiher und Teiche sind oft zu weit für Hydren entfernt.

Sie warten auf Wind, auf stürmisches Wetter:

Mit Wasser vermischte Zygoten treiben dann über Land;

Warten vielleicht auf moderne Vehikel

Für Transport als blinde Passagiere dorthin.

.

Fußnoten

[1] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[2] Hydra spp. (Capitata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa –…)

[3] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[4] Staatsquallen: Siphonophorae (Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa - Cnidaria – Animalia –…)

[5] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[6] Medusoide: An Polypen festsitzende, reduktiv abgewandelte Medusen

[7] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[8] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[9] Oocyte: Eizelle

[10] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[11] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[12] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[13] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[14] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[15] Name für hypothetischen Vorfahren

[16] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[17] Tentakel

[18] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[19] Sporensäcke (Hydrozoa, Cnidaria): Stark abgewandelte Medusoide (Cryptomedusoid, Heteromedusoid, Styloid) als Träger von Gameten

[20] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand

[21] Grüne Hydra: Hydra viridissima (Capitata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa – Medusozoa –…)

[22] Chlorella (Chlorococcales – Chlorophyceae – Chlorophyta – Plantae – Eukarya)

[23] Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in der fremden Zelle lebt

[24] Hydra viridissima

[25] Tentakel

Eingestellt am 23. November 2024

.

Grüne Hydra, Hydra viridissima

Autor: Frank Fox

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Capitata, Kopfentakler:

3 Unechte Feuerkorallen

.

Drei Hauptmerkmale offenbaren Trivial- und wissenschaftliche Namen:

‚Feuer‘, weil brennende Schmerzen entsteh’n, trifft das Cnidom[1] menschliche Haut,

.

Sich festsetzende Planulalarven[6]

Entwickeln zunächst ein dreidimensionales Stolonengeflecht[7]

Dünnster Röhren, die, Kalk absondernd,

Unterlagen mit kaum millimeterdicker Schicht überzieh’n.

.

Manche Arten bedecken mit Krusten, worauf sich die Planula setzte;

Andere wachsen, reich sich verzweigend, wie Strauchkorallen weg vom Substrat,

Formen allmählich einige Dezimeter hohe Polypenstöcke[8];

Zweidimensional bleibt eine letzte Gruppe, zieht kalkige Platten als Mauern empor.

.

Ektoderm[9] bedeckt oben-außen die Kalksysteme;

Wo es auf winzige, eng stehenden Poren trifft,

Besteht Verbindung zum mikroskopisch kleinen Polypen[10],

Der mit Gastroderm[11] seiner Stolonen Verbindung hält.

.

Trimorph[12] erweisen sich Milliporas Polypen:

Fresspolypen[13], kurz und gedrungen, mit den andern verglichen recht groß,

Stehen vier bis sieben kurze, keulige oder kopfige Fangarme[14]

Rund um den beuteempfangenden Mund[15];

Darauf allein sind Milliporen allerdings nicht angewiesen,

Hüten sie Zooxanthellen[16] doch in Zellen des Ektoderms.

.

Wehrpolypen[17], kleiner und schlanker als die Ernährer,

Sitzen um sie zu fünft, oft bis zu siebt,

Tragen unregelmäßig angeordnete, gleichgeformte Tentakel,

Verzichten, der Spezialisierung wegen, auf ihren Mund.

.

Blastostyle[22] steh’n in des Kalkskeletts Kammern,

Ausgestattet noch mit Radial- und Ringkanälen,

Fangarme[25] und Sinnesorgane fehlen jedoch.

Irgendwie wollen sie dennoch sich wehren:

Bestücken mit Nesselzellen dafür den Schirm.

.

Eine Planulalarve, daraus entstanden,

Setzt sich an Gegenständen irgendwann fest.

.

Pazifiks, Atlantiks und Indischen Ozeans

Leben Unechte Feuerkorallen

Auf Korallenstöcken nahe dem Licht,

Geh‘n wegen symbiontischer Zooxanthellen

Nicht tiefer als vierzig Meter hinab.

.

Fußnoten

[1] Cnidom: Gesamtheit der Nesselzellen(typen)

[2] Kalk: Calciumcarbonat [CaCO3]

[3] Steinkorallen: Scleractinia (Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[4] Aragonit: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen; kristallisiert im orthorhomischen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3]; löst sich leichter in Säuren als Calcit; https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung dort

[5] Unechte Feuerkorallen: Millepora spp. (Milleporidae; nicht behandelt – Capitata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa –…)

[6] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[7] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[8] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind

[9] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[10] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[11] Gastrodermis, Gastroderm: Epithel des Verdauungstraktes

[12] Trimorph: In drei verschiedenen Formen

[13] Fresspolypen, Nährpolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[14] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[15] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[16] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden, Chlorococcales oder Diatomeen kommen vor

[17] Wehrpolypen: Polypen mit einziger Aufgabe Prädatoren zu schädigen oder zumindest abzuschrecken

[18] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert

[19] Tentakel

[20] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[21] Mastigophoren, Rhabdoiden: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[22] Blastostyl: Polypen ohne Mund-After-Öffnung, und ohne Tentakel, deren Aufgabe es ist, Medusen zu bilden

[23] Velum: Bildung der Subumbrella; besteht lediglich aus einer Ektodermfalte unter Beteiligung der Mesogloea

[24] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[25] Tentakel

[26] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger der Mund-After-Öffnung

[27] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[28] Oocyten, Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[29] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[30] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen

[31] Subtropen, subtropisch: Klimazone zwischen Wendekreisen und gemäßigtem Klima

Eingestellt am 23. November 2024

.

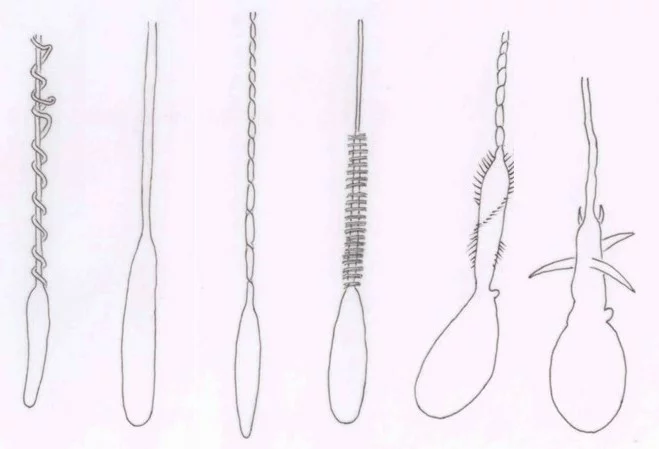

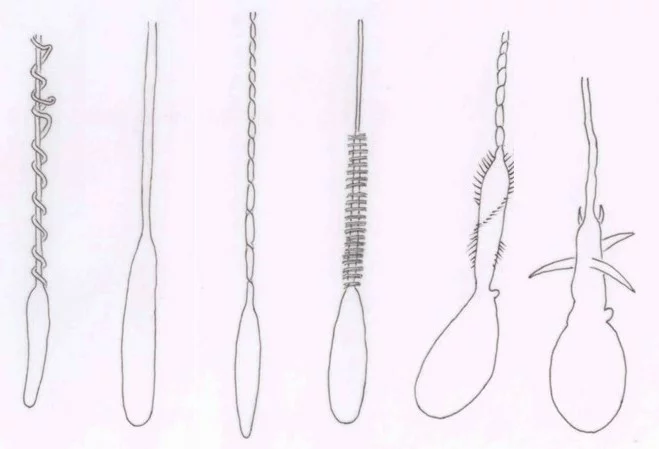

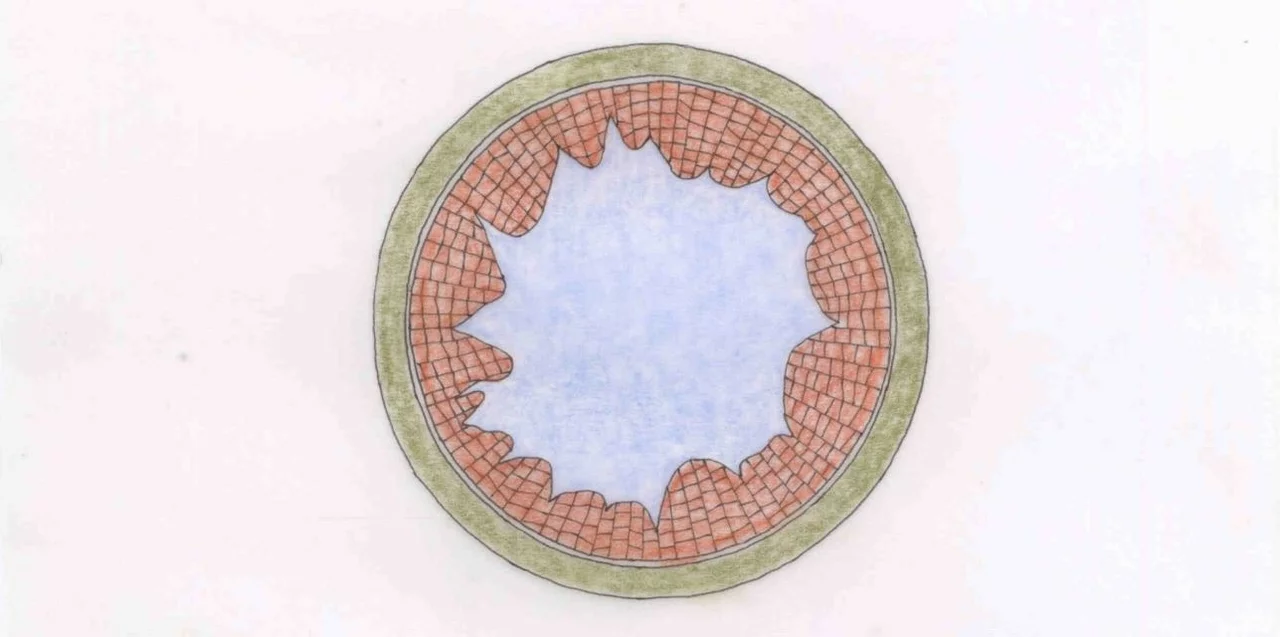

Cniden-Typen: Auswahl (Tusche; Reinhard Agerer)

Von links nach rechts:

Spirocyste, Klebkapsel: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Haploneme Isorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Haploneme Anisorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt enggeschraubt Stück aus der Cnide, in Seitenansicht ist die Schraubung kaum mehr erkennbar; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Rhaboide, Mastigophore: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Eurythele: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist; in der unentladenen Cnide, liegt der basal gegabelte Schlauch als Rolle

Stenothele: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der basal ungegabelte Schlauch als Rolle

Zeichnung aus Westheide & Rieger, Seite 124, Abb. 193 (Auswahl)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Capitata, Kopftentakler:

4 Flotille (HP)

.

Blaue Flossen überragen die schimmernde Fläche des Meeres.

Ein Windhauch bläst sie breitseits voran,

Näher und näher der wasserumspielten sandigen Küste –

Nicht Flossen, Segel treiben die Flotte an Land!

.

Neugierig bückt sich der Jogger

Nimmt achtsam das liegende Segel zur Hand:

Weichglitschige Fäden und Stümpfe

Quellen zwischen den Fingern hervor.

Überrascht lässt er Unfassbares fallen,

Trocknet und wischt die bitzelnde Hand.

.

Woher kommen die Scharen seltsamer Quallen?

Ihr Blau wie das Meer, die bizarre Gestalt,

Das Treiben auf offener See?

Wo war ihr Anfang, wer kennt die verschlungenen Wege, dieses exotischen Wesens? –

.

Wiederholt sucht Levella[1] vergeblich

Sich einen günstigen Platz zu ergattern;

Verengt die Mulde des Fußes[4], noch winzigste Stellen fassen.

.

Schon die Planula[5] mühte sich ohne Erfolg,

Gestaltete schwebend sich zum Polypen gleich um.

.

Kopfüber, kopfunter treibt glücklos Levella im Wasser,

Durchzieht, ununterbrochen fischend, Salzwasserfluten und –

Beim Durchkämmen der obersten Schicht nach Algen[6],

Befüllt eine Sauerstoffperle ihren zur Höhlung vertieften Fuß.

.

Glückt es, die Perle dort zu erhalten,

Besonders, des Fußes Form den Nachkommen zu geben,

So hingen Levellas Polypen für immer

Kopfüber hinein in das Meer.

.

Algen in Hülle und Fülle umgeben Levellas Tentakeln[7],

Denn Licht ist das Leben der Algen und lebend spenden sie Nahrung den andern.

Durch Innovation entdeckte Levella neu eine Nische,

Lebt lange konkurrenzlos der Zukunft entgegen.

.

Künftige Nachkommen steigern den Halt an der Ozeanfläche.

Umstellen die Perle mit luftundurchlässigen Lagen Periderms[8],

Verzweigen röhrig den Gasraum, formen ihn zur rundlichen Platte,

Nur überragt vom luftwärts verlängerten Fuß.

.

Auch er ist durchzogen vom Röhrensystem;

Unterstützt mit luftiger Leichtheit den Auftrieb des Floßes;

Stemmt sich zwar Winden und Wellen entgegen,

Doch treibt das Luftkissen unaufhaltsam dahin.

.

Fischend fährt das Boot zwischen Algen und kleinem Getier.

Die Angeln[9] biegen sich, andauernd pendelnd,

Zurück zum schlürfenden Hydropolypenmund[10],

Mästen Levella, drängen zur Knospung im gleitenden Floß.

.

Tentakelgleich sprießen tief in das Wasser,

Schmal schlauchförmig neue Polypen hinein,

Neben dem mächtig erweiterten Mund des ersten Polypen;

Umgeben unterseits in Kreisen das Zentrum des Boots.

.

Dactylozoide[11] der äußeren Kreise,

Dicht mit Tentakeln besetzt,

Führen von nun an Beute zum weit geöffneten Mund,

Verteidigen zugleich wehrhaft das driftende Schiff.

.

Nährpolypen[12], hin zum Zentrum orientiert,

Entsprießen, dem Schutzraum entschlüpfend, Minimedusen[13],

Sorgen, sexuell sich vermehrend,

Für Wahrung der neu gefund’nen Gestalt.

.

Nicht immerfort driftet Levella im dichten Algengetümmel,

Gleitet auch oft in nährstoffarmen Gewässern dahin.

Verbreitert sich der Mast des Bootes auch nur ein wenig,

So jagten die Floße schneller über ausgedehnte Weiten dahin.

.

Beidseits entwachsen Levellas luftigem Fuß

Stolonen, mit Luftkammern und mit Gastrodermis[14] durchzogen,

Formen ein Segel als flächige Wand:

Levella wandelt sich so zur blauen Velella[15], zur segelnden Qualle im Meer.

.

Levella ging dem Meere verloren,

Nur Velellas blauschimmernde Segel

Begleiten meilenweit

Jedes atlantiküberquerende Schiff.

.

Schwärme von Segelquallen befahren noch heute die See,

Nur einen winzigen Teil davon wehten Winde ans Land.

.

Fußnoten

[1] Name für einen hypothetischen Ahnen

[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[3] Benthos: Gesamtheit der über, auf oder im Grund oder im Uferbereich von Gewässern lebenden Organismen

[4] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes

[5] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[6] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[7] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[8] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[9] Tentakel

[10] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[11] Dactylozoide, Wehrpolypen: Polypen mit meist einziger Aufgabe Prädatoren zu schädigen oder zumindest abzuschrecken

[12] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[13] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[14] Gastrodermis, Gastroderm: Epithel des Verdauungstraktes

[15] Velella velella: Segelqualle (Porpididae; nicht behandelt – Capitata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa –…)

Eingestellt am 23. November 2024

.

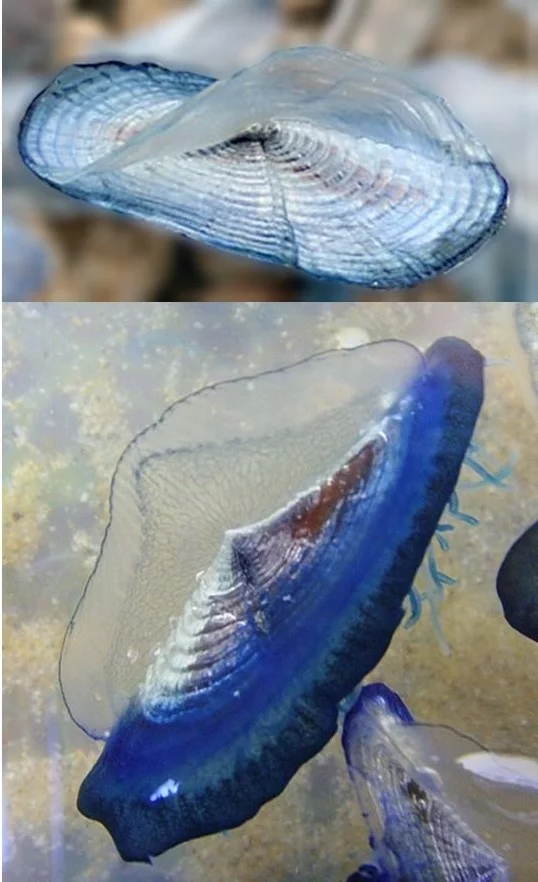

Oben: Velella velella, Segelqualle

Autor: yakafaucon

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license; unverändert

Unten: Velella velella, Segelqualle

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Velella_Bae_an_Anaon.jpg

Autor: Jymm

Lizenz: public domain; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Charybdeida, Charybdis-Würfelquallen:

1 Kurzcharakteristik

.

Je nach Gattung, vier Mal ein, zwei oder drei Pedalien[1] pro Ecke,

Wobei jedes Pedalium nur einen Tentakel[2] trägt;

Keine Gastraltaschenblindsäcke[3] werden gebildet;

.

Fußnoten

[1] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Gastraltaschenblindsäcke (Cubozoa): Gastraltaschen bilden nach außen Blindsäcke, die in die Subumbrellarhöhle hineinhängen

[4] Haploneme Anisorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch, auch nachdem sie explodiert ist; als Anisorhizen, ist eine Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar; Haploneme Isorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch in der unentladenen Cnide; entladen ist der Schlauch gerade.

[5] Eurythelen: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist und in Spitzenansicht keine Höhlung erkennen lässt.

[6] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[7] Cnidom: Gesamtheit der Nesselzellen(typen)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cniden-Typen: Auswahl (Tusche; Reinhard Agerer)

Von links nach rechts:

Spirocyste, Klebkapsel: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Haploneme Isorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt als gerades Stück aus der Cnide; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Haploneme Anisorhize: Der nach Explosion umgestülpte Schlauch ragt enggeschraubt Stück aus der Cnide, in Seitenansicht ist die Schraubung kaum mehr erkennbar; in der unentladenen Cnide liegt der Schlauch schraubig

Rhaboide, Mastigophore: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der Schlauch schraubig um den geraden Teil

Eurythele: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist; in der unentladenen Cnide, liegt der basal gegabelte Schlauch als Rolle

Stenothele: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs; in der unentladenen Cnide, liegt der basal ungegabelte Schlauch als Rolle

Zeichnung aus Westheide & Rieger, Seite 124, Abb. 193 (Auswahl)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Charybdeida, Charybdis-Würfelquallen:

2 Die Tänzer

.

Der Dreifüßige Cystenträger[1], sein Name verrät es,

– Zellen, deren Geißeln[6] zu Stiften versteift,

Überzieh‘n als Sinnesorgane den Körper –

Zieht sich, wenn ungünstig die Lebensbedingungen, in eine Kapsel[7] zurück,

Holt seine drei Tentakel ein, einer davon auffällig lang,

Umgibt sich mit dünner Schicht Periderm.

Werden Strömungen heftiger, dann wird er vertragen:

Ihm macht es nichts! Löst sich, andernorts angekommen, daraus,

Sucht kriechend sich neu einen günstigen Ort,

Streckt nur einen Tentakel voran,

– Unklar ist, wie und wo er diesen verwendet –

Heftet sich fest, vollzieht als Polyp, wie’s in der Sippe so Brauch.

.

Zu Spermienbündel[8] fassen Quallenmännchen Spermatozoide zusammen,

Werden in speziellen Taschen gelagert und, damit

Zusammen sie halten, mit einer Membran[9] umgeben.

Aufwendig scheint es, bis er übertragen sie darf:

.

Zuerst schwimmen Männchen und Weibchen nebeneinander.

Irgendwann fängt das Männchen mit einem Tentakel einen der Braut,

Freier und Braut dreh'n sich danach im Kreis eine Weile;

Erhört, überbringt er auf einem Tentakel ihr das Spermienpaket,

Sie, nicht unverständlich, führt es mit ihrem belad‘nen

Nachdem das Männchen von ihr schon gelassen.

Dort öffnet die Spermatophore[13] sich,

Nach zwei bis drei Tagen werden sie Planulalarven[16] schon sein.

.

Hat die Braut etwas zu sagen?

Oder entscheidet der Bräutigam nur?

Sie übernimmt zumindest die dargebotene, zukunftverheißende Gabe!

Tut sie dies, weil um sie kein anderer warb?

.

Niedlich müssen die Reigentänzer erscheinen,

Die kaum eines Mädchens Fingerhut groß.

Können vielleicht nur deshalb sie, Arm in Arm zu tanzen, wagen,

Weil als einziger Art wohl auch für sie harmlos das Nesselgift?

.

Fußnoten

[1] Dreifüßiger Cystenträger: Tripedalia cystophora (Charybdeida – Cubozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[2] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln

[3] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[4] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[5] Periderm (Cubozoa): Epidermal gebildete Hülle von Polypen

[6] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt. (Abbildung unter „Eukarya, 12 Sprachlos“)

[7] Möglicherweise chitinös

[8] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen, Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[9] Möglicherweise chitinös

[10] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[11] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger des Munds

[12] Gastralraum (Schwämme, Nesseltiere): Großraum nahe des Osculums, oder des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden

[13] Spermatophore: Zu männlichen Reproduktionsorganen verpackte Spermien, um die Übertragung auf Weibchen zu erleichtern

[14] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[15] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[16] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

Eingestellt am 23. November 2024

.

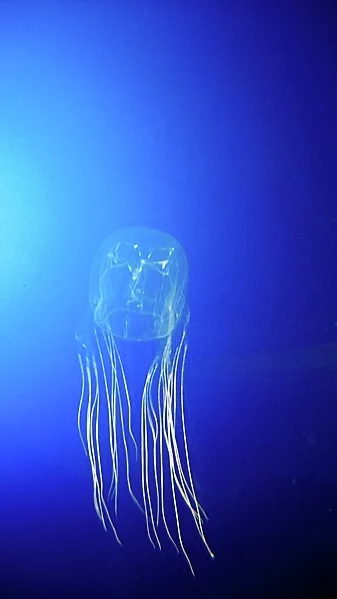

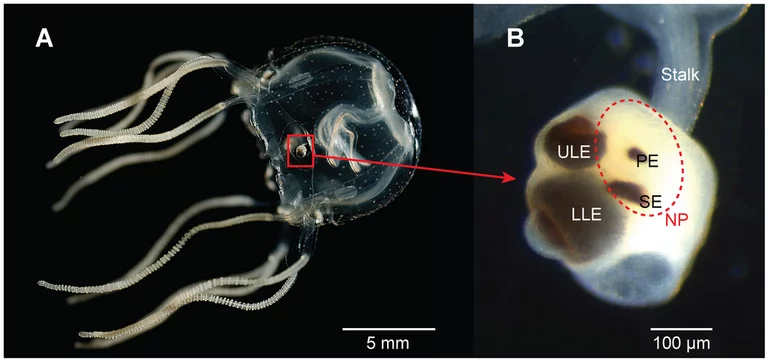

Tripedalia cystophora, Dreifüßiger Cystenträger

Autoren: Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Chirodropida, Hand-Würfelquallen:

1 Ein paar gute Merkmale

.

An jedem der Finger, so könnte jemand sie nennen, mit einem Tentakel[3] verseh’n.

Als Klauen vielleicht ließen diese sogar sich bezeichnen, obwohl schlängelnd biegsam, Greifen sie damit doch Beute ohne Chance zur Flucht.

.

Zwei Blindsäcke bildet jede Gastraltasche[4],

Die nach außen in die Subumrrellarhöhle hängen hinab.

Kommen bei Chirodropida noch Rhabdoiden[9] hinzu.

.

Kriechen Polypen[10],

Strecken sie nicht nur einen Tentakel voran.

.

Fußnoten

[1] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln

[2] Subumbrella: Konkave Unterseite einer Qualle

[3] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[4] Gastraltaschenblindsäcke (Cubozoa): Gastraltaschen bilden nach außen Blindsäcke, die in die Subumbrellarhöhle hineinhängen

[5] Haploneme Anisorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch, auch nachdem sie explodiert ist; als Anisorhizen, ist eine Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar; Haploneme Isorhize: Nesselkapseln mit schraubig gedrehtem Schlauch in der unentladenen Cnide; entladen ist der Schlauch gerade;

[6] Eurythelen: Nesselkapselschlauch mit zwei unterschiedlichen Bereichen, wenn explodiert: Basal mit kurzem, geradem Anteil, an dem weit spiralig ein Haarkranz emporläuft, an den sich ein engschraubiger Schlauch anschließt, dessen Schraubung in diesem Zustand in Seitenansicht kaum mehr erkennbar ist und in Spitzenansicht keine Höhlung erkennen lässt.

[7] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[8] Charybdeida: Charybdis-Würfelquallen (Cubozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[9] Rhabdoiden, Mastigophoren: Nesselkapseln mit rundum etagiert angeordneten Mastigonemen in der unteren Hälfte des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[10] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Chirodropida, Hand-Würfelquallen:

2 Gefürchtetes Seeungeheuer

.

An Queenslands Küsten im Osten Australiens warnen Schilder

Vor Poisonous Jellyfishes[1], die Todesgefahr brächten, wird man davon berührt;

Abgesperrt sogar werden manchmal die Strände,

Damit niemand sich zu diesen gelegentlich tödlichen Quallen verirrt.

.

Als größte Würfelquallenart misst sie bis zu dreißig Centimeter der Quere,

Doch meist erreicht in Australiens Gewässern sie Handspannenlänge nur;

Fünfzehn Tentakel[2] lässt sie im Wasser pro Schirmecke hängen,

An Pedalien[3] wie Klauen jeweils fixiert:

Nur fünf bis fünfzehn Centimeter lang, wenn eingezogen,

Ausgestreckt, wollen Beute sie fangen, zwei Meter und mehr;

So gut wie unsichtbar sind Seewespen,

Ist ihr Körper doch glasklar und volltransparent.

.

Leben fast ausschließlich in küstennahem, flachem Gewässer

Bis fünf Meter Tiefe, kaum etwas mehr.

Fünf-Centimeter-Jungtiere jagen kleinere Krebsartige[4],

Größere, ältere, hin und wieder auch einen Fisch[5], Erwachsene setzen fast völlig darauf.

Mit Alter und Größe nimmt der Nesselzellanteil[6] mit

Hochwirksamen, gegen Wirbeltiere[7] gerichtete Gifte, immer mehr zu.

.

Sie wollen zwar nicht größere Wirbeltiere und Menschen fangen,

Die eher selbst sich verfangen in der Tentakel Schirm,

Den sie breiten, nachdem sie schnell nach oben geschwommen,

Dann gemächlich sinken sich lassen zum Grund;

Bleibt Beute hängen darin, verkürzen sie ihre Tentakel,

Führen, Pedalien dazu noch krümmend, was sie erbeutet, zum Mund[8].

.

Sie selbst werden der Grünen Meeresschildkröte[9] und größerer Fische Beute,

Gleichgewicht zu erhalten im Ökosystem.

Doch immer noch bleiben Schwärme von Seewespen über,

Von denen der Mensch bedroht sich fühlt.

.

Heftige Schmerzen folgen sofort

– Er fühlte sich wie mit glühendem Eisen berührt,

Berichtete jemand, der sehr daran litt. –

Myotoxisch[10] wirkt ihr Gift,

Herzmuskeln werden malträtiert,

Auch der Blutfluss und Blutgefäße sind Ziel,

Blutkörperchen fallen der Lyse[11] anheim.

Das Atemzentrum[12] lähmend, kommt nach fünf bis zwanzig Minuten,

.

Besonders Kinder sind davon betroffen, Herzstillstand und Tod.

Nekrosen[15] lassen Narben zurück.

.

Zwei Proteine[16] zumindest wirken zusammen;

Weitere Moleküle des Nesselgifts

Sind daran vermutlich beteiligt, das Gift zu befördern,

Lagern zusammen sich, bilden oft eine komplexe Struktur,

Wirken perforierend an Zellen,

Zerstören Zellmembranen[17] damit.

.

Auch wenn ein Gegengift bereits zur Verfügung,

Das intravenös verabreicht wird,

Sind unbedingt Sofortmaßnahmen in die Wege zu leiten,

Denn Tentakel, am Körper noch klebend, geben weiterhin erhebliche Giftmengen ab.

Oft wird Anwendung von Essig empfohlen,

Weil nichtentladene Nesselkapseln sie dauerhaft inaktiviert. –

.

Haften mit klebriger Fläche an festem Substrat;

Werden deswegen nicht mit Gezeitenströmungen[20]

Von der Küste gespült;

Können jedoch schwimmend zusagende Stellen finden.

Polypen[21] entstehen daraus,

Die keine Nahrung noch nehmen,

Genießen vor Prädatoren[22] durch Nesselkapseln Schutz;

– Jeder Fangarm bewehrt sich mit einziger terminaler Nesselzelle –.

Polypen geben weitere Kriechlarven ab:

Oktober bis November sind Metamorphosen[23] bereits abgeschlossen;

Im späten Südsommer, Januar bis Februar, besteht vor der Küste Seewespengefahr.

.

Fußnoten

[1] Seewespen: Chironex fleckeri (Chirodropida – Cubozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Pedalien: Stark aufgetriebene, wasserkanalführende, dehn- und krümmbare, hochkontraktile basale Teile von Tentakeln oder Tentakelbüscheln

[4] Krebstiere, Krebsartige: Crustacea (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –...)

[5] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)

[6] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert

[7] Wirbeltiere: Craniota (Nothochordata – Chordata – Deuterostomia – Bilateria – Animalia –…)

[8] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[9] Grüne Meeresschildkröte: Chelonia mydas (Cheloniidae – Cryptodira – Testudines – Anapsida – Sauropsida –…)

[10] Myotoxisch: wirken Substanzen die Muskeln schädigen oder gar zerstören

[11] Lyse: Auflösung

[12] Atemzentrum: Ein nicht scharf abgrenzbarer Nervenzellverband des Zentralnervensystems, der die Atmung steuert

[13] Erythrem: Mit bloßem Auge erkennbare Rötung der Haut

[14] Ödem: Ansammlung von Flüssigkeit im interstitiellen Raum, die aus dem Gefäßsystem stammt

[15] Nekrosen: Absterben mehrerer Zellen in begrenztem Gebiet

[16] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[17] Zellmembran: Lipiddoppelmembran (Bacteria, Eukarya) oder Glyceroldiethermembran (Archaea), die das Zellinnere umgibt; bei Plantae als Plasmalemma bezeichnet

[18] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[19] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[20] Gezeiten, Tide: Wasserbewegungen der Ozeane, die durch von Mond und Sonne erzeugte Gezeitenkräfte im Zusammenspiel mit der Erddrehung verursacht und Wasserspiegel entsprechend gesenkt oder gehoben werden

[21] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[22] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

[23] Metamorphose: Entwicklung von der Zygote zum geschlechtsreifen Tier über selbständige Larvenstadien

Eingestellt am 23. November 2024

.

Seewespe, Chironex fleckeri (at Port of Nagoya Public Aquarium, Japan)

Autor: Guido Gautsch

Lizenz: Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Warnung vor giftigen Quallen (Australien)

Warnschild vor Quallen „Marine Stingers“ im Wasser (in Queensland / Australien) – rechts daneben (im Rohr) liegt Essig zur Erst-Behandlung bereit

Autor: Genet

Lizenz: Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Coronatae, Kronen-, Kranzquallen:

1 Schon an einem Merkmal zu erkennen

.

Wird durch eine rundum laufende Furche in zwei Bereiche getrennt.

Sechzehn Randlappen[3] zu Paaren oder jeweils einzeln stehend,

Werden vier Rhopalien durch Tentakel ersetzt.

Sekundär vermehrt sind Randlappen und Tentakel bei einer vierten[8]

Auf sechs bei einer fünften[9] reduziert.

.

subtropischen[12] Meeren,

Je tiefer sie leben, so dunkler die Farbe:

Violett, dunkelrot oder schwarzbraun gefärbt.

Wandständig durchzieht sie ein Muskelstrang.

.

Medusen fast aller Arten entlassen Keimzellen ins Wasser,

Sterben alsdann, ist ihre Pflicht erfüllt;

Der Planula-Laren[18] Entwicklung erfolgt offenbar ausschließlich im Wasser,

Brutpflege gibt es, wie manchmal abweichend berichtet, nicht.

.

Solitär oder koloniebildend[19] leben Polypen,

Woraus der Kopf des Polypen, sich nur streckend, erweitert;

Distal[22] umläuft die Polypen, wie auch Medusen, ein Ringkanal.

Mit vier Gastralkanälen ähneln sie ihren Medusen.

An Conulata[23] erinnert der Bau:

.

Sie waren mit tetramerem[24] Gehäuse ausgestattet,

Wenn viereckig, hingen vier verschließende Klappen terminal daran.

War vielleicht der Deckel zum Aussterben der Grund?

.

Fußnoten

[1] Medusen, Quallen: Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[2] Exumbrella: Konvexe Oberseite einer Qualle

[3] Randlappen: Vorhangartig herabhängende Lappen am unmittelbaren Schirmrand, im Kontaktbereich von Ex- und Subumbrella

[4] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.

[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[6] Nausithoidae: Coronatae (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[7] Linuchidae; nicht behandelt und Paraphyllinidae; nicht behandelt: Coronatae (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[8] Atollidae; nicht behandelt: Coronatae (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[9] Atorellidae; nicht behandelt: Coronatae (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[10] Boreal: (Vegetations)zone auf der nördlichen Erdhalbkugel, etwa zwischen 50. und 70. Breitengrad

[11] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen

[12] Subtropen, subtropisch: Klimazone zwischen Wendekreisen und gemäßigtem Klima

[13] Litoral: Bezeichnung für die Uferregion eines Sees oder Flusses, wie auch für die Küstenregion des Meeres

[14] Tiefsee: Weitgehend bis völlig lichtlose Bereiche des Meeres, die unterhalb einer Tiefe von mindestens 200 m liegen

[15] Septen: Mesenterien

[16] Septaltrichter: Vom Mundfeld der Polypen ausgehende in Mesenterien eingesenkte Trichter

[17] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[18] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[19] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen

[20] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[21] Periderm: Chitinöse Hülle

[22] Distal: Entfernt von einem vorgegebenen Bezugspunkt; meint z. B. bei festsitzenden Organismen einen von der Anheftungsstelle entfernten Bereich.

[23] Conulata (†): Coronatae (Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta –…)

[24] Tetramer: vierteilig

[25] Ordoviz-Zeit: vor ca. 485 – 443 Millionen Jahren

[26] Trias-Zeit: vor etwa 251 – 199 Millionen Jahren

Eingestellt am 23. November 2024

.

Coronatae, Kronen-,Kranzquallen:

2 Nausithoe

.

Vornehmlich klein sind die Medusen[1] mit

Sechzehn Lappen[2] am Rand,

Gonaden[5] – zu vier mitunter gepaart –

Liegen unter- oder außerhalb der coronataetypischen Furche.

Zu den Tentakeln zentripetal[6],

Ziert sie ein winziger Augenfleck oberhalb der Rhopalien,

Auch Randlappen schmückten sich: Je ein Pigmentfleck liegt mittendrin.

.

Eumedusoides[7] lebt gern in mediterranen Meereshöhlen.

Doch bleiben Ephyren[10] am Stapel beisammen,

Bilden Geschlechtsorgane vorort;

Leben zwittrig[11] mit möglicher Selbstbefruchtung,

Wonach im Bauchsystem Planulalarven[12] entsteh’n.

.

Andere Arten entwickeln laufend freie Ephyren,

Wobei eine nach der andern dem Becher entschlüpft.

Wenige nur verzichten ganz auf Medusen,

Nur eine rudimentäre Furche weist darauf hin.

Auch Polypen gelten manchen als überflüssig:

Verzichten völlig darauf.

.

Punctata[13] gehört zu den Schönsten der Gattung:

Ihre Färbung wechselt von Grün zu hellerem Braun,

Gonaden leuchten meist gelb oder rot, auch dunkelbraun,

Rötliche Flecke zieren der Qualle Darm.SL

.

Fußnoten

[1] Medusen, Quallen (Cnidaria): Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[2] Randlappen: Vorhangartig herabhängende Lappen am unmittelbaren Schirmrand, im Kontaktbereich von Ex- und Subumbrella

[3] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden; sie gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.

[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[5] Gonaden: Geschlechtszellen bildende Organe

[6] Zentripetal: Richtung Zentrum

[7] Nausithoe eumedusoides (Coronatae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[8] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[9] Strobilation (Medusenbildung): „Zapfenbildung“ im Zuge der Medusenentstehung bei Scyphozoa; seriale Anordnung der Ephyren erinnert an einen Zapfen (Strobus)

[10] Ephyra: Larvenform bei Medusozoa; Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen

[11] Zwitter: Weibliche und männliche Gameten befinden sich auf ein und demselben Individuum, müssen aber nicht zur gleichen Zeit zur Reife kommen

[12] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[13] Nausithoe punctata (Coronatae – Scyphozoa – Medusozoa – Cnidaria – Animalia –…)

SL Molinari CG, Collins AG, Morandini AC (2023) A morphological review of the jellyfish genus Nausithoe Kölliker, 1853 (Nausithoidae, Coronatae, Scyphozoa, Cnidaria). Zootaxa 5336(1): 1-32

Eingestellt am 23. November 2024

.

Nausithoe aurea

Autor: unknown

Lizenz: The copyright holder of this file allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cubozoa, Würfelquallen:

1 Ouvertüre

.

Woraus der dünnere Teil nur ragt hervor,

Winkt an des stumpfkegligen Mundrohrs[3] Basis

Mit der Tentakel Kranz.

.

Durch seitliche Knospung erhält er Gesellschaft:

Tentakelvoran schleicht der junge Polyp sich kriechend davon.

Nur ein einziges Mal kann der Polyp zur Meduse[4] sich wandeln,

Bevor er den Becher für immer zur Gänze verlässt.

.

Sie fasst die Tentakel[5] zu Viererpaketen zusammen,

Ersetzt sie durch randliche Sinnesorgane,

Treibt vollkommen neugestaltete Ruten[6].

Hohle gebog’ne Pedalien[7] verbinden Tentakel mit wellenrandigem Saum.

.

Zur rundwürflig schwebenden Haube höhlt sich

Der Schirm der modernen Meduse.

Den Randsaum mit kräftigem Ringmuskel stärkend,

Wird er zur rhythmisch pulsierenden Pumpe mit Rückstoßprinzip.

.

Für Richtungswechsel, für Feinjustierung der Schwimmbewegung

Zieht sich der Ringmuskel asymmetrisch zusammen,

Ändert so gezielt des Velariums[8] Lage,

Orientierung des strömenden Jets.

.

Pedalien wirken als ergänzende Steuer:

Sich krümmend, ändern sie ohne viel Aufwand den Kurs.

Hin zum Zentrum gewölbt,

Biegen sie beutebelegte Tentakel zum rüsselartigen Mund. –

.

Bedauernswerte Opfer, die unter der Haut giftgefüllte Schläuche verspüren!

Ein höllisches Stechen peinigt den Schwimmer warmer Meeresgewässer.

Krämpfe und Fieber wollen nicht gehen – Lähmung des Atemzentrums führt

mitunter zum Tod.

Helfen Seewespen hochentwickelte Augen, das Opfer zu finden?

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Periderm: Chitinöse Hülle

[3] Mundrohr: Die Mundöffnung ist auf das Ende einer langen Röhre der Subumbrella verlegt

[4] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

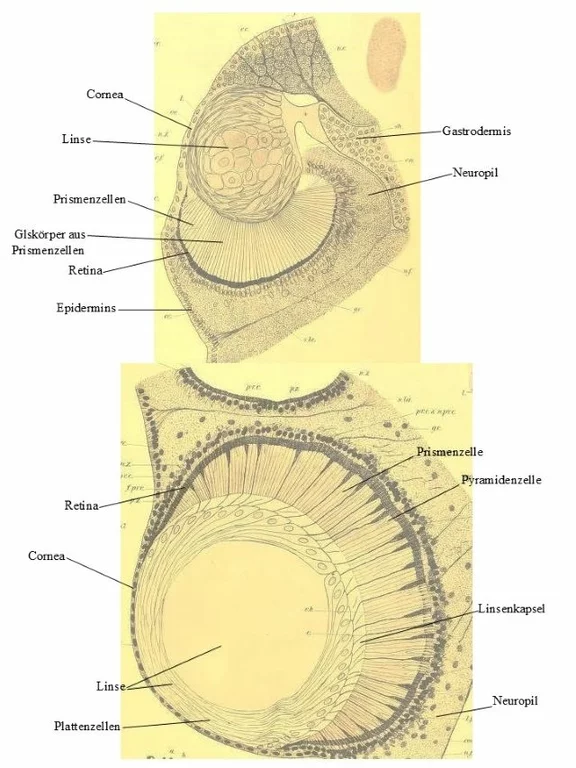

[6] Tentakel