7 Chromalveolata Texte Q-Z

zum Glossar über:

Saprolegniomycetidae, Wasserschimmel i.w.S.

1 Internes

.

Molekularphylogenetisch[1] sind sie als Einheit begründet,

Wurde bestätigt, was durch Ultrastruktur[2] schon länger bekannt:

.

Eine Terminalplatte mit Pfropf trennt äußere von innerer Geißelbasis;

Darunter verstärken serielle Ringe das Kinetosom,

An die sich unregelmäßig geformte radiale Streben schließen;

Über der Terminalplatte ordnet sich eine helicale Verstärkung an,

Darüber, streng parallel, radiale Streben,

Verbindung herstellend zwischen den peripheren Doppelmikrotubuli und zentralem Paar.

.

Pseudoperonosporomycetidae fehlen hingegen geordnete radiale Streben

Oberhalb der helicalen Verstärkung, dafür ist ihre Schraube etwa doppelt so lang;

Auch serielle Ringe unter der terminalen Platte fehlen,

In ihrem Kinetosom bleibt der Platz dafür frei.

.

Anzahl und Anordnung von der Geißelbasis ziehender Microtubulibündel

Unterscheiden zwischen beiden Unterklassen sich signifikant;

Geringfügig nur erweisen sich aber der beiden Unterklassen Abweichungen

Im Geißelwurzelverbindungssystem.

.

Diplanie[3] charakterisiert Wasserschimmel,

Mit erster, einer birnförmigen Zoosporengeneration[4];

Erst nachdem sie in Ruhe mit Wand umgeben[5],

Entschlüpft je ein nierenförmiger Flagellat[6] für den weiteren Lebensweg. –

.

Dass manchen Arten womöglich dies zu umständlich,

Kann verstehen, wer evolutiv bereits etwas fühlt. –

.

Nur wenn genügend Wasser vorhanden,

Haben Zoosporen[7] wirklichen Sinn;

Werden vornehmlich nasse, oder nur feuchte Orte besiedelt,

Stellten Wasserschimmel sich evolutiv darauf ein,

Zunächst soll uns jedoch ein typischer Wasserbewohner dienen,

Auch anderer Arten Entwicklungszyklus recht zu versteh’n.

.

Fußnoten

[1] Molekularphylogenie: Auf Molekülähnlichkeiten (meistens von DNA, doch mitunter auch von Proteinen) basierende Schlüsse bezüglich Stammesgeschichte bzw. Verwandtschaftslinien von Organismen

[2] Ultrastruktur: Merkmale, die nur mit Elektronenmikroskopen [Durchlicht- oder Auflichtelektronenmikroskop (Transmissionselektronenmikroskop oder Rasterelektronenmikroskop, TEM oder REM)] erkannt werden können

[3] Diplanie: Diplanie liegt vor, folgen regelmäßig aufeinander zwei unterschiedlich gestaltete Zoosporen

[4] Erste Zoosporengeneration (Saprolegniomycetidae): Birnförmig gestaltete Zoosporen

[5] Encystieren: Mit widerstandsfähiger Wand umgeben, um eine Überdauerungsform zu bilden

[6] Zweite Zoosporengeneration (Saprolegniomycetidae): Nierenförmig gestaltete Zoosporen

[7] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

Eingestellt am 14. Juni 2025

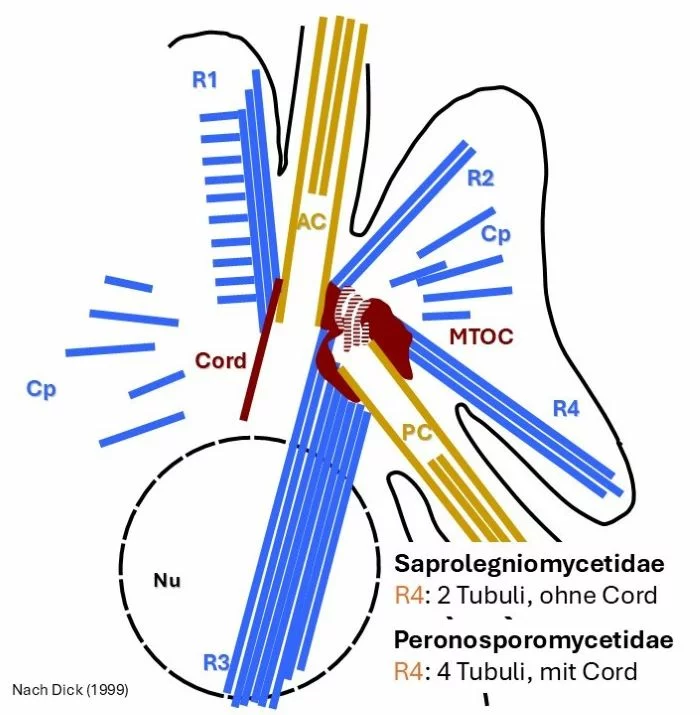

Flagellenbasen von Peronosporomycetes: Saprolegniomycetidae und Peronosporomycetidae

Microtubulibündel aus unterschiedlicher Zahl von Microtubuli mit ihrer typischen Anordnung: R1 und R2 aus drei bzw. zwei Mikrotubuli begleiten die Basis des vorderen Flagellums (AC), des Wimpernflagellums; R4 und R3 sind nach hinten Richtung glatter Geißel gerichtet (PC). Daneben liegen noch einzelne ins Cytoplasma gerichtete Mikrotubuli (Cp). Neben einem sog. Cord (Schnur, braun) sind noch weitere dunkel kontrastierende Flagellenbasen zusammenhaltende Elemente (Flagellenwurzel; braun) zu finden; davon ein gestreiftes Element. Nu: Zellkern; MTOC: Microtubuliorganisationscentrum.

Saprolegniomycetidae weisen in R4 nur zwei Microtubluli, und kein Cord auf, Peronosporomycetidae in R4 vier Microtubluli und das Cord ist vorhanden. Drei wurden (als Durchschnitt) gezeichnet.

Nach Dick (1999)

Eingestellt am 14. Juni 2025

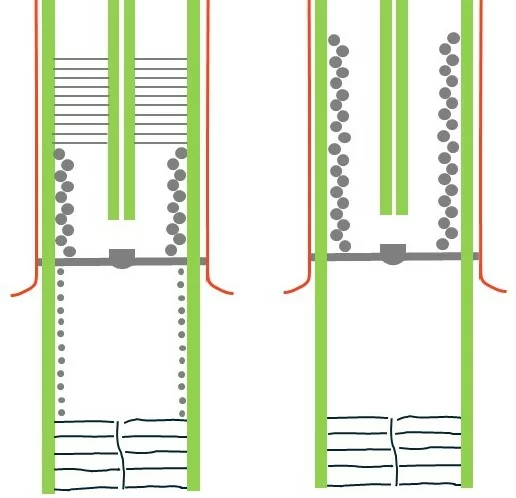

Schemata der Flagellen-Übergangszonen von Peronosporomycetes im optischen Schnitt (ppt-kreiert; Reinhard Agerer)

Links: Sprolegniomycetidae. – Rechts: Peronosporomycetidae

Mikrotubuli: grün. – Plasmalemma: rot. – Radiale Streben: Serie gerader, dunkelgrauer Stiche. – Helicale Verstärkung: große runde, dunkelgraue Punkte. – Serielle Ringe: kleine runde, dunkelgraue Punkte. – Terminalplatte mit zentralem Pfropf: dunkelgraue, dicke Querlinie mit zentraler Struktur. – Weniger streng geformte radiale Streben: Serie verbogener, dunkelgrauer Striche mit längsverlaufender Struktur.

Nach Dick (1999)

Eingestellt am 14. Juni 2025

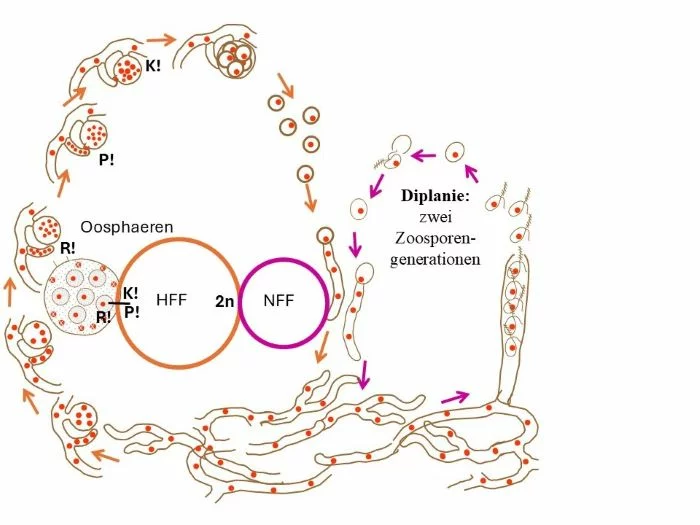

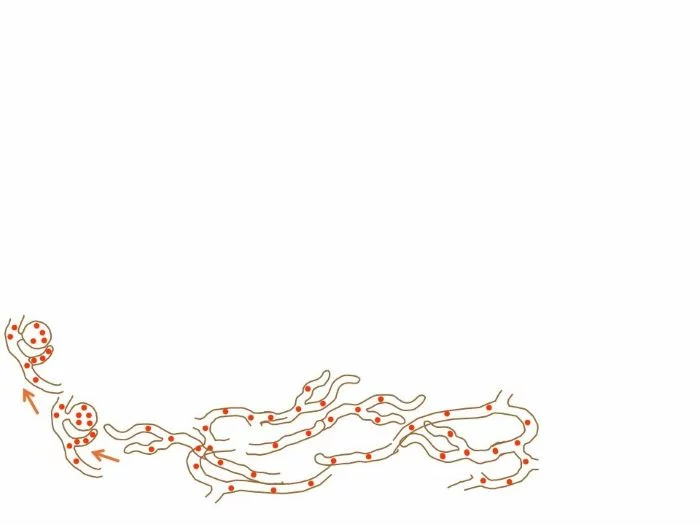

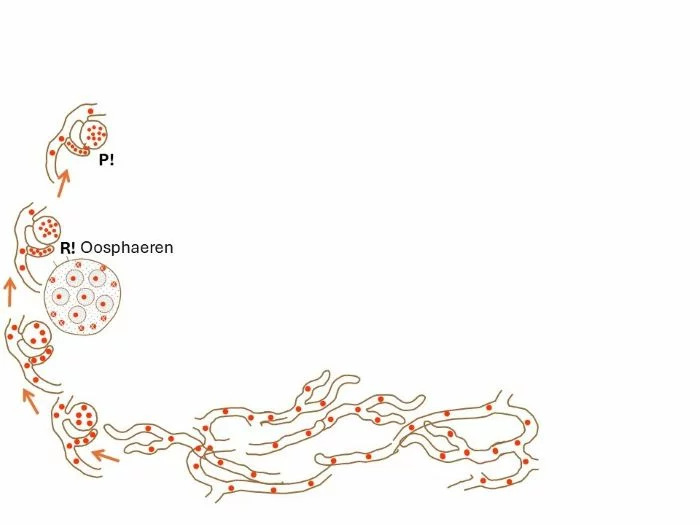

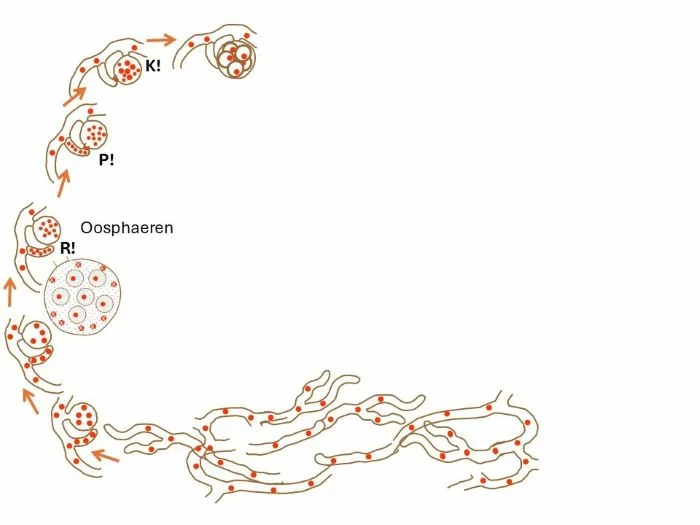

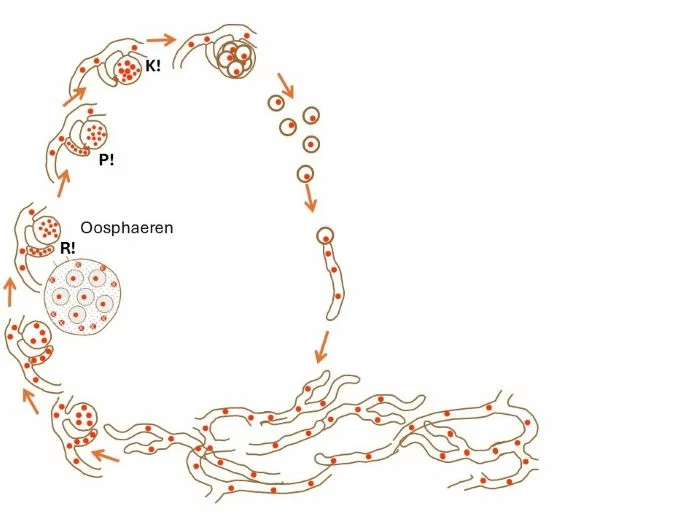

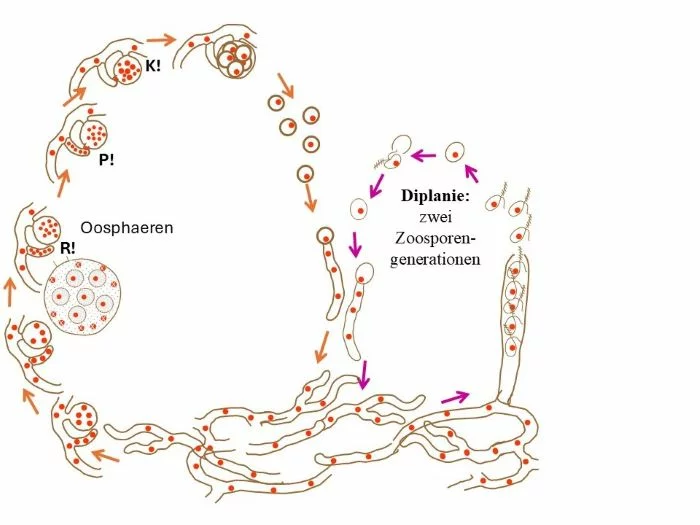

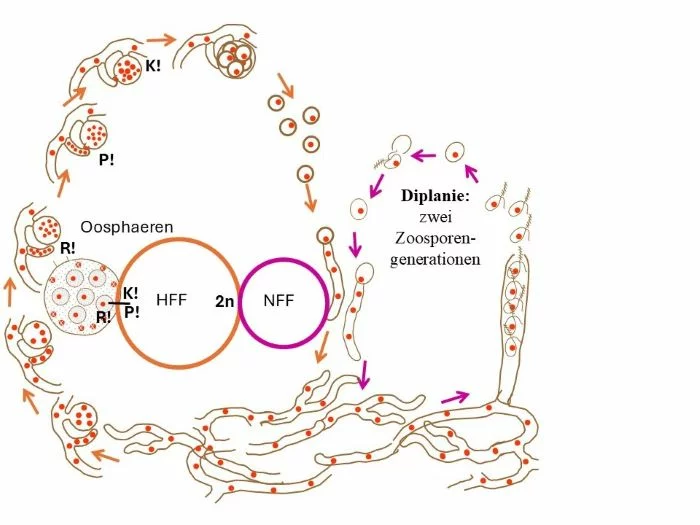

Entwicklungszyklus der Saprolegniomycetidae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Saprolgeniomycetidae wachsen mit vielkernigen, diploiden (große rote Punkte), siphonalen Hyphen als Mycel bevorzugt in Teichen und Weihern, die belegt sind mit totem organischem Material; manche Arten parasitieren auch Fische oder Krebse.

An diesen Hyphen entwickeln sich meist benachbart Antheridien (kleiner, gekrümmter, mehrkerniger Auswuchs) und Oogonien (mehrkernige, runde Blase), die beide, zunächst noch mit der Hyphe verbunden, mit je einem Septum abgegrenzt werden.

In beiden Organen erfolgt die Meiose (R!), so dass nur mehr haploide Kerne (kleine rote Punkte) vorliegen. Im Oogonium werden Oosphären angelegt, die Eizellen entsprechen, doch nur plasmaverdichtend vom umgebenden Protoplasten abgegrenzt werden. Nicht alle haploiden Kerne werden zu Oosphären; die übrigen werden aufgelöst. Anschließend erfolgt die Plasmogamie (P!), wobei die männlichen Kerne in das Oogonium einwandern.

Unmittelbar anschließend erfolgt die Karyogamie (K!) zu diploiden Zygoten (große rote Punkte), wobei männliche Kerne überzählig sein können. Die Zygoten entwickeln sich durch Verstärkung der Zellwand, durch Pigmentierung, oft durch Oberflächenornamente, zu Dauerzygoten.

Nach Freiwerden der Dauerzygoten und Beenden einer Ruhepause keimen sie mit siphonalen Hyphen aus, um wieder Mycel zu bilden. Damit ist der sexuelle Kreislauf geschlossen.

Wie für im Wasser lebende Organismen meist üblich, erfolgt auch eine sexuelle Vermehrung; hier über Zoosporangien, die die erste Zoosporengeneration (birnförmig gestaltet) entlassen; diese Zoosporen setzen sich nach einer Weile irgendwo fest und enzystieren sich. Daraus schlüpft dann die zweite Zoosporengeneration (nierenförmige Zoosporen, jeweils nur eine Zoospore, daher liegt hier keine Vermehrung vor), die sich ebenfalls festsetzt, enzystiert und zu siphonalem Mycel auswächst. Zwei unterschiedlich gestaltete Zoosporen bilden sich in festliegender Reihenfolge; damit liegt Diplanie vor.

In Kreisform dargestellt, zeigt sich ein diplontischer Lebenskreislauf, wobei nur die Gameten (männliche Kerne, Oosphären) haploid sind und nach Meiose und sofortiger Karyogamie die diploide Zygote entsteht. Neben dieser Hauptfruchtform (HFF, brauner Kreis und Pfeile), existiert auch eine Nebenfruchtform zur raschen, asexuellen Vermehrung (NFF, violetter Kreis und violette Pfeile), die zwangsläufig in der diploiden Phase erfolgt.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden sieben Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 14. Juni 2025

Saprolgeniomycetidae wachsen mit vielkernigen, diploiden (große rote Punkte), siphonalen Hyphen als Mycel bevorzugt in Teichen und Weihern, die belegt sind mit totem organischem Material; manche Arten parasitieren auch Fische oder Krebse.

An diesen Hyphen entwickeln sich meist benachbart Antheridien (kleiner, gekrümmter, mehrkerniger Auswuchs) und Oogonien (mehrkernige, runde Blase), die beide, zunächst noch mit der Hyphe verbunden, mit je einem Septum abgegrenzt werden.

In beiden Organen erfolgt die Meiose (R!), so dass nur mehr haploide Kerne (kleine rote Punkte) vorliegen. Im Oogonium werden Oosphären angelegt, die Eizellen entsprechen, doch nur plasmaverdichtend vom umgebenden Protoplasten abgegrenzt werden. Nicht alle haploiden Kerne werden zu Oosphären; die übrigen werden aufgelöst. Anschließend erfolgt die Plasmogamie (P!), wobei die männlichen Kerne in das Oogonium einwandern.

Unmittelbar anschließend erfolgt die Karyogamie (K!) zu diploiden Zygoten (große rote Punkte), wobei männliche Kerne überzählig sein können. Die Zygoten entwickeln sich durch Verstärkung der Zellwand, durch Pigmentierung, oft durch Oberflächenornamente, zu Dauerzygoten.

Nach Freiwerden der Dauerzygoten und Beenden einer Ruhepause keimen sie mit siphonalen Hyphen aus, um wieder Mycel zu bilden. Damit ist der sexuelle Kreislauf geschlossen.

Wie für im Wasser lebende Organismen meist üblich, erfolgt auch eine sexuelle Vermehrung; hier über Zoosporangien, die die erste Zoosporengeneration (birnförmig gestaltet) entlassen; diese Zoosporen setzen sich nach einer Weile irgendwo fest und enzystieren sich. Daraus schlüpft dann die zweite Zoosporengeneration (nierenförmige Zoosporen, jeweils nur eine Zoospore, daher liegt hier keine Vermehrung vor), die sich ebenfalls festsetzt, enzystiert und zu siphonalem Mycel auswächst. Zwei unterschiedlich gestaltete Zoosporen bilden sich in festliegender Reihenfolge; damit liegt Diplanie vor.

In Kreisform dargestellt, zeigt sich ein diplontischer Lebenskreislauf, wobei nur die Gameten (männliche Kerne, Oosphären) haploid sind und nach Meiose und sofortiger Karyogamie die diploide Zygote entsteht. Neben dieser Hauptfruchtform (HFF, brauner Kreis und Pfeile), existiert auch eine Nebenfruchtform zur raschen, asexuellen Vermehrung (NFF, violetter Kreis und violette Pfeile), die zwangsläufig in der diploiden Phase erfolgt.

.

Saprolegniomycetidae, Wasserschimmel i.w.S.

2 Evolutive Tendenzen 1

.

Manche entlassen sie bereits enzystiert[3],

Denen nierenförmige[4] unmittelbar entschlüpfen,

Im Gewässer das Weite suchen bis

Nahrung sie finden, auf der sie landen und danach

Keimen mit siphonalem[5] Hyphenschlauch.

.

Was bringt es, so wird mancher sich fragen,

Dass die erste Spore zur Ruhe sich setzt,

Dann eine zweite, anders gestaltet, die

Cyste, unvermehrt wieder verlässt.

.

Spekulativ nur lässt sich die Frage behandeln:

Eine zweite Chance vielleicht erhält sie damit,

Falls sie an unpassender Stelle gelandet,

Noch einmal aufzubrechen, ein letztes Mal.

War die erste Wahl dennoch günstig, ist kaum etwas verloren,

Sie findet dann sicherlich nochmal Gutes ganz in der Näh.

Außerdem: Evolutiv gesehen, war ihr Vorgehen vielleicht doch nicht so günstig,

Denn hätten Saprolegniomycetidae sonst sich dieses Vorhaben nicht gespart nach und nach?

.

Andere kammern Sporangien,

Wobei jeder Raum einer enzystierten Spore entspricht,

Aus der durch je eine Pore die

Zweite Generation von Zoosporen tritt.

.

Die letzte Stufe dieser Entwicklung kann jeder sich selbst schon denken:

Die Kammern entlassen keine Zoosporen mehr,

Hyphen[6] treiben aus diesen Räumen,

Schließen mit nahrhaftem Umfeld Kontakt.

.

Ausbreitungspotenzial geht damit verloren,

Wendet der ein oder andere sicherlich ein.

Doch solche Sporangien, die eigentlich welche nur waren[7],

Lösen sich meist von den Hyphen ab,

Flottieren als Ganzes im Wasser,

Keimen erst beim Anhalt dann aus.

.

Skeptisch beurteilt diesen Gedanken trotzdem so mancher,

Verliert doch die Art dadurch erheblich Potenzial;

Selbst wenn mehrere Hyphen hervortreiben, bleiben sie

Zwangsläufig ortsgebunden, sobald das Pseudosporangium[8] irgendwo hängt;

Zoosporen aber würden weitere Wege durchstreifen,

Sich über große Bereiche verstreu‘n.

.

Der Einwand gilt, ist auch verständlich!

Doch wenn rar das Wasser, dazu genehmes Substrat, kann dies von Vorteil sein,

Wenn geballte Hyphenmacht Nahrung besiedelt,

Es zu bewachsen, bevor die Konkurrenz diese Stelle betritt.

.

Zudem könnte dies, man müsste aber daran noch forschen,

Einen Ausgleich bringen, vielleicht einen Vorteil sogar,

Würden höhere Zahlen solcher Propagulen[9] gebildet

An Arten mit ausgedehntem Mycel[10].

.

Fußnoten

[1] Erste Zoosporengeneration (Saprolegniomycetidae): Birnförmig gestaltete Zoosporen

[2] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[3] Encystieren: Mit widerstandsfähiger Wand umgeben, um eine Überdauerungsform zu bilden

[4] Zweite Zoosporengeneration (Saprolegniomycetidae): Nierenförmig gestaltete Zoosporen

[5] Siphonal (Algen, Pilze): Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[6] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[7] Weil keine Zoosporen mehr gebildet werden

[8] Peudosporangium: Sporangium, das seine Zoosporen nicht mehr bildet

[9] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[10] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

Eingestellt am 14. Juni 2025

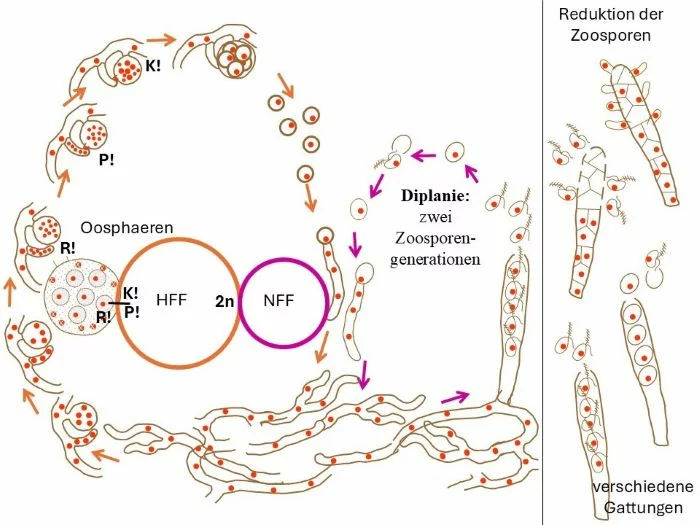

Saprolegniomycetidae: Abwandlung der Sporangien (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Rechte Spalte neben dem Entwicklungszyklus

Ganz unten: Das Sporangium entlässt in typischer Weise die erste Zoosporengeneration (birnförmige Zoosporen).

Darüber: Hier verlassen bereits enzystierte Sporen der ersten Zoosporengeneration das Sporangium, woraus dann die zweite Zoosporengeneration (nierenförmige Zoosporen) entsteht.

Darüber: Das gekammert erscheinende Sporangium (Kammern sind wohl nichts anderes als aneinander abgeplattete enzystierte Zoosporen der ersten Zoosporengeneration) entlässt aus jeder Kammer Zoosporen der zweiten Generation (nierenförmige Zoosporen)

Ganz oben: Gekammertes Zoosporangium, das sich meist von Hyphen löst, treibt aus jeder Kammer einen Keimschlauch.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Saprolegniomycetidae, Wasserschimmel i.w.S.

3 Evolutive Tendenzen 2

.

Ein ähnliches Schicksal trifft Oogonien[1], die Eizellbehälter,

Was der Zygoten[2] Zahl betrifft, wenn sie gereift.

Obwohl recht geräumig, bleiben Dauerzygoten[5] recht klein.

.

Über alle Vertreter der Unterklasse[6] gesehen,

Reduziert sich oft erheblich die Zahl;

Bei manchen füllt nur eine

Ihren Behälter fast vollkommen aus;

Vergleichsweise groß kann damit sie werden.

Kontraproduktiv kommt dem Betrachter dies vor.

.

Damit aber wird der Weg geebnet

Für weiteren Schutz, von der Oogonienwand um die Spore gelegt;

Dadurch kann des Behälters Wand sich mit Höckern und Stacheln versehen,

Was möglicherweise der Ausbreitung dient.

.

Auch wenn dies womöglich von Vorteil,

Bleibt der Zygoten geringere Zahl, oft nur eine, der Arten Problem.

Doch werden Ooogonienmengen erheblich gesteigert,

Könnte Ausgleich damit für weniger Dauerzygoten pro Beutel besteh’n.

Eine Ergänzung wirft sicherlich jemand in die Debatte:

Größere Dauerzygoten geben bedeutend mehr Reserven der Spore mit. –

.

Schon im Karbon[7], vor dreihundertunddreißig Millionen Jahren

Traten Saprolegniomycetidae mit einziger Dauerspore auf.

Gabelstacheln mit etwas nach außen gebogenen Armen

Dienten zum Verkrallen wohl an einem vorbeistreifenden Tier,

Das die Hülle mitsamt der einzeln enthaltenen Spore

Unbeabsichtigt mit sich nahm, dann irgendwo auf dem Weg verlor.SL

.

Fußnoten

[1] Oogonien: Eizellbehälter

[2] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[3] Saprolegnia: Wasserschimmel schlechthin (Saprolegniaceae; nicht separat behandelt; Saprolegniomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[4] Oogon

[5] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[6] Unterklasse wird durch die Endung -mycetidae angezeigt

[7] Karbon-Zeit (Carbon-Zeit, Steinkohlezeit): Vor etwa 359 – 299 Millionen Jahren

SL Krings M, Dotzler N, Taylor TN, Galtier J (2007) a microfungal assemblage in Lepododendron from the upper Visean (Carboniferous) of central France. C. R. Palevol 6: 431-436

Eingestellt am 14. Juni 2025

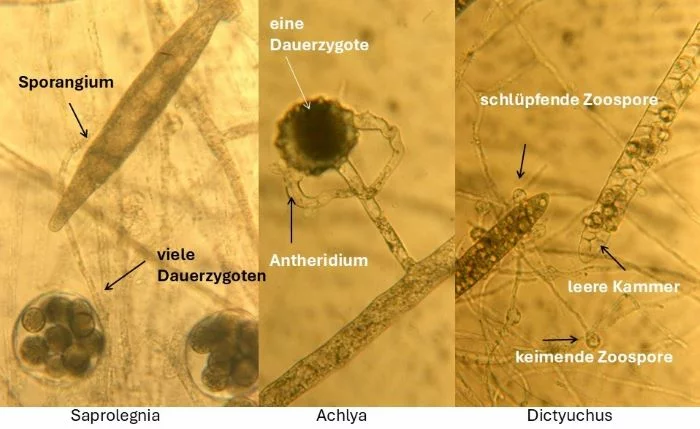

Sporangien und Dauerzygoten verschiedener Saprolegniomycetidae-Gattungen (Originale; Reinhard Agerer)

Links: Saprolegnia; Oogonien mit vielen leicht dickwandigen, glatten Dauerzygoten; Sporangium; Zoosporen nicht zu erkennen.

Mitte: Achlya; Oogonium mit nur einer Dauerzygote; Wand der Dauerzygote dickwandig, glatt (nicht erkennbar); Oogonium mit kegligen hohlen Warzen; zwei dem Oogonstiel entspringende Antheridien bemühten sich um ein Oogon. Es handelt sich hier um eine homothallische Art.

Rechts: Dictyuchus; gekammerte Sporangien aus denen Zoosporen der zweiten Zoosporengeneration (nicht zu erkennen) schlüpften. Eine encystierte Zoospore der zweiten Zoosporengeneration keimt mit einer Hyphe.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Saprolegniomycetidae, Wasserschimmel i.w.S.

4 Der Fische Plage (AP)

.

Nicht nur junge und alte, gefundenes Fressen ist auch der Laich[4],

Dringen nicht in die Tiefe, setzen sich meist oberflächlich nur fest,

Nehmen gerne auch Kiemen[7], was nicht verwundert,

Werden doch mustergültig dort sie versorgt.

.

Sollte die Zoospore[8] dennoch auf ungeeigneten Orten irgendwo landen,

Steht eine zweite, eine dritte, Chance ihr zu:

Braucht eine Weile, dann kommt sie als Zoospore wieder hervor,

Sucht erneut oder enzystiert sich wieder

Auch frei im Wasser, wird ihr das Suchen zu bunt;

Schwebt mit Hilfe vieler Häkchen der Hülle[11]

Oder krallt sich an Fische damit oder Oberflächenhäutchen des Wassers fest.

.

Geschwächte Fische sind Parasiticas[12] Vorzugsopfer.

Gründe dafür sind mehr als genug:

Verletzung, zu warmes, zu kaltes Wasser,

Schlechte Ernährung, zu dichter Besatz[13].

.

Läsionen[14] am Körper sind Folge Parasiticas Wachstums.

Hyphen[15] hängen wie Watte hervor;

Bedecken dort weißlich zunächst das Opfer,

Doch graut und bräunt diese Watte, fängt Schwebepartikel sie ein.

.

Nur mehr lethargisch schwimmen die Opfer,

Wird doch die Blutzirkulation oberflächlich gestört.

Stirbt irgendwann der Saprolegnia-Befallene Arme,

Hat Parasitica längst schon mit Zoosporen das Wasser verseucht.SL

.

Fußnoten

[1] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)

[2] Saprolengia parasitica: Parasitischer Wasserschimmel (Saprolegniaceae; nicht separat behandelt – Saprolegniophycetidae – Peronosporomycetes – Straminilipila – Wimpeola –…)

[3] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[4] Laich: Gelege von Fischen und Amphibien

[5] Encystieren: Mit widerstandsfähiger Wand umgeben, um eine Überdauerungsform zu bilden

[6] Epidermis: Auch Oberhaut genannt, als äußerste Schicht der Haut, die eigentliche Schutzhülle gegenüber der Umwelt; besteht aus mehrschichtigem, verhornendem Plattenepithel

[7] Kiemen: Spezialisierte Atmungsorgane bei wasserlebenden Tieren

[8] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[9] Keimschlauch: Schlauchartige, zunächst querwandlose Struktur, mit der bewegliche oder unbewegliche, oft Überdauerungsstadien, auswachsen, „keimen“

[10] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[11] Als Cyste

[12] Saprolegnia parasitica

[13] Besatzdichte (Fischzucht): Die mögliche Dichte der Fische (Besatz) ergibt sich als zehnter Teil des verfügbaren Wasservolumens; abhängig von der Fischart kann aber der Teiler Zehn nach oben und unten variieren.

[14] Läsionen: Gewebeschädigungen durch Absterben oder Verletzung von Gewebe; bei Blättern oft mit Durchbruch verbunden

[15] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

SL Plumb JA (1997) Striped Bass and other Morone culture. CABI-Bericht. – Rowland SJ (2013) Hatchery production for conservation and stock enhancement: the case of Australian freshwater fish. CABI-Bericht. – Kar D (2016) Epizoic ulcerative fish disease syndrome. CABI-Bericht.

Eingestellt am 14. Juni 2025

Saprolegnia parasitica, Fischpest

Oben: Meerforelle, verendet; mit bräunlichem Mycel (eingefangene Partikel) belegt

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seatrout_UDN_saprolegnia.jpg

Autor: Velela

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert

Unten: Bachforelle, lebend, mit noch weißem Mycel belegt

Autor: Hans Lauterbach Furchenstein

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Saprolegniomycetidae, Wassershimmel i.w.S.

5 Krebspest (AP)

.

Amerikanische Krebse[1] brachten die Krankheit zu uns nach Europa

An der nicht nur der Edelkrebs[2] bis fast zum Verschwinden litt,

.

Am schlimmsten aber traf es den Edelkrebs[7]!

In der Türkei recht gut dokumentiert:

Fingen sie neunzehnhundertundvierundachtzig – noch ohne Krebspest[8] –

Achttausend Tonnen pro Jahr,

Waren zehn Jahre später es nur noch fünfhundert.

Warum man zurecht von Krebspest spricht, erklärt sich damit von selbst.

.

Nachdem er als Cyste[12] darauf sich breit gemacht

– Auch die Krebspest hat zwei bis drei Chancen, dies hintereinander zu tun,

Fand sie zunächst keinen günstigen Ort –

Von dort dringen Hyphen durchs Exoskelett[13] in den Körper

– Wenn nicht, wie bei Signalkrebsen der Fall,

Melanin[14] sie am Eindringen hindert –

Sie führen zu unheilbarer Krankheit und sicherem Tod:

.

Der Krebse Fluchtreflexe werden zunehmend schwächer,

Setzen dann völlig aus;

Kratzen mit Schreitbeinen sich an den Augen, Abdomenunterseite[15] und Gliedmaßen;

Werden vermehrt, was ungewöhnlich, tagaktiv;

Lähmungserscheinungen machen sie völlig lethargisch;

Gliedmaßen fallen ab, Krebse kippen um und sterben danach.

Weißes Mycel[16] erscheint an Scherengelenken und Augen.

Mittlerweile kann jeder sich denken, was anschließend passiert. –

.

Der Leser fragt sich vielleicht am Ende,

Was mit Dauerzygoten[17] nach der Ruhe passiert.

Keimen nicht mit Schläuchen, sondern bringen,

Ihren Inhalt austreibend, Dutzende Zoosporen[18] hervor.

.

Fußnoten

[1] Nordamerikanischer Krebs, Signalkrebs: Pacifastacus leniusculus (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[2] Edelkrebs: Astacus astacus (Astacidae à Edelkrebs: Astacus astacus (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[3] Türkischer Krebs: Astacus leptodactylus (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[4] Steinkrebs: Austropotamobius torrentium (Astaciae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[5] Weißkrallenkrebs: Austropotamobius pallipes (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[6] Astacus pachypus: Kaspischer Krebs (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[7] Edelkrebs: Astacus astacus (Astacidae; nicht separat behandelt – Decapoda – Reptantia – Eumalacostraca – Malacostraca –…)

[8] Krebspest: Aphanomyces astaci (Saprolegniales; nicht separat behandelt – Saprolegniomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[9] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[10] Saprolegnia parasitica: Parasitischer Wasserschimmel (Saprolegniales; nicht separat behandelt – Saprolegniomycetidae – Peronosporomycetes – Straminilipila – Wimpeola –…)

[11] Aphanomyces astaci: Krebspest (Saprolegniales; nicht separat behandelt – Saprolegniomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[12] Enzystierte zweite Zoosporengeneration: der nierenförmig gestalteten Zoosporen

[13] Exoskelett: Wird von Zellen zu selbständigen Strukturen ausgeschieden und zusammengelagert und auf der Oberfläche des Tieres abgelagert

[14] Melanin (Animalia): Eine diverse Gruppe bräunlicher bis schwarzer Substanzen von Animalia, die ihren Ausgang von DOPA nehmen.

[15] Abdomen (Gliederfüßer): An das Bruststück sich anschließender Hinterleib

[16] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[17] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[18] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

Eingestellt am 14. Juni 2025

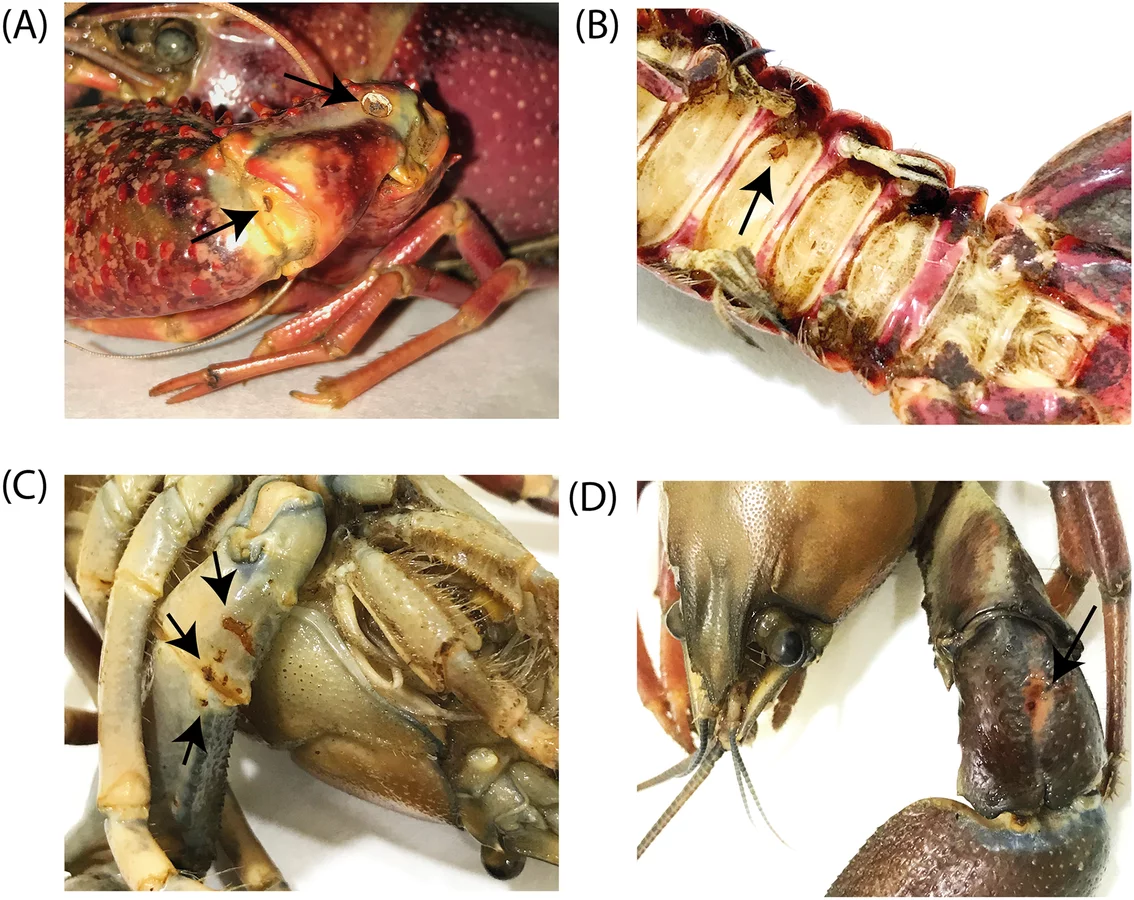

Krebspest des Edelkrebses (Astacus astacus)

Von Garnelio.de, mit Erlaubnis

Autor: Chrislukhaup

Eingestellt am 14. Juni 2025

Aphanomyces astaci, Krebspest Befall und Immunreaktion Nordamerikanischer Krebse

Nordamerikanische Krebse zeigen eine Immunreaktion auf Aphanomyces astaci. Fotos von Pacifastacus clarkii (A, B) und Pacifastacus leniusculus (C, D). Bildung von Melanin, was sich als gebräunte Flecken zeigt (Pfeile), sind charakteristische starke Immunantworten auf Aphanomyces astaci, an den Verbindungen (A) einer Zange und (B) an subabdominaler Cuticula von Pacifastacus clarkii, sowie an der ventralen (C) und dorsalen (D) Zangenoberfläche von Pacifastacus leniusculus.

Autor: Martín-Torrijos L, Kawai T, Makkonen J, Jussila J, Kokko H, Diéguez-Uribeondo J (2018); doi:10.1371/journal.pone.0195353

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Straminipila, Mastigonemengeißler

1 Ordnung muss sein

.

Auch der engste Saum wird, um Platz zu finden, aktiviert,

Der Zellen Komponenten förderlichsten Raum zu geben,

Energiegewinne Nutzungsorten zuzuführen.

.

Zentral und geißelnah versammelt sich der Rest der Organellen.

.

Orientiert nach vorne sich beständig,

Der zweiten, glatt und schlagbereit nach hinten hängend,

Treibt Wimpeola mit Peitschenhieben schnell voran.

.

Mastigonemen, aus drei Teilen sich ergebend,

Zusammengesetzt in Golgis[13] Randvesikeln, auch mit ihnen transportiert,

Wandern beengt im Geißelschaft entlang des vorderen Flagellums,

Reihen sich, Lipidmembran[14] durchstoßend,

Dicht und fein bespitzt, zum Wimpernsaum:

In der Mitte röhrig-hohl,

Proximal[15] mit dünnem Ansatzstück

Und freie Fadenenden apikal.

.

Fußnoten

[1] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[2] Organell: Meist lipidmembranumgrenzte Bereiche einer Zelle eigener Funktion, z. B. Zellkern, Mitochondrien, Chloroplasten, etc.; oder als Zelle, weicht sie signifikant in Gestalt und Funktion von anderen ab, z. B. Drüsenzelle, Exkretionszelle

[3] Ribosom: Organell aus ribosomaler RNA und Proteinen. Es dient zur Translation der mRNA-Informationen in Proteine. Meist sind mehrere Ribosomen über die mRNA kettenartig verbunden, um zugleich mehrere Ablesevorgänge hintereinander ablaufen lassen zu können

[4] Extrusomen: Besitzen einen intravacuolären und ausschleuderbaren Inhalt. Dieser wird meist von Dictyosomen gebildet. Sie kommen meist in Einzellern vor.

[5] Endoplasmatisches Retikulum, ER: Intrazelluläres Membransystem aller eukaryotischen Zellen; besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden, das mit der Kernhülle in Verbindung steht

[6] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

[7] Geißelwurzel, Rhizoplast: Wird gelegentlich als eigenständiges Organell der Zelle gesehen; damit wird der in der Zelle gelegene Teil der Geißel bezeichnet, der verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen der Geißel besitzt.

[8] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der eukaryotischen Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[9] Akrokont: Werden Flagellaten bezeichnet, deren Geißeln am Vorderende, bezogen auf die Bewegungsrichtung, angebracht sind

[10] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[11] Geißelschaft: Tragen Geißeln Mastigonemen, wird, um ihren Träger zu benennen, von Geißelschaft gesprochen

[12] Mastigonemen (Chromalveolata): Feine dreiteilige Härchen am Geißelschaft; im Detail aufgebaut aus einer kurzen konischen Basis (1), einem tubulären Schaft, dessen Wand aus zwei unterschiedlich dicken, parallel zu Spiralen gewundenen Elementen besteht (2), die am Ende der Mastigonemen als ein bis zwei dünne Härchen abstehen (3).

[13] Golgiapparat: Organellen eukaryotischer Zellen. In ihm werden Proteine, die vom Endoplasmatischen Retikulum hergestellt wurden, modifiziert und sortiert. Außerdem schnürt er kleine Vesikel ab, die Zellprodukte sammeln, die zur Sekretion oder für andere Organelle bestimmt sind. Seine oft tellerförmig anmutenden Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern diese Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet.

[14] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[15] Proximal: Nahe eines vorgegebenen Bezugspunktes; meint z. B. bei festsitzenden Organismen einen der Anheftungsstelle nahen Bereich.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Straminipila, Mastigonemengeißler

2 Doppelfunktion

.

Schutzpigmentierung und Nahrungserwerb,

Drängende Themen seit lang schon verflossener Zeit,

Begleiten täglich die Evolution,

Lenken Entwicklung, Lebensweisen und Anpassungsform.

.

Flagellaten[1] mit schirmenden Hüllen oder mit klebrigem Schleim

Inmitten wasserdurchkämmender Prädatoren[2],

Verlieren Anziehungskraft und Nutzen für Beute suchende Räuber,

Überleben leichter zum Vorteil der wachsenden Population[3].

.

Finden keinen Zugang sie zu fotosynthetisch[4] wirkenden Partnern,

Bleiben sie, kohlenstoffheterotroph[5], so wie sie sind,

Auf Gedeih und Verderb angewiesen auf fremde Produkte,

Greifen oft selbst zu unersättlicher Gier.

.

Wird eine Hülle zum offenen Trichter

Mit Geißeln[6] als Strömungsgewinner und -lenker,

Bleibt der Flagellat in dessen Tiefen gerne geborgen,

Erwartet Bakterien[7] mit strömender Flut.

.

Zieh‘n sich unter Verzicht auf Geißeln

Flagellaten zurück in ein schleimiges Netz

Bewegen sie dann sich gleitend in dessen lenkenden Bahnen,

Bleiben sie Aggressoren gut meist verborgen;

Sie selbst aber pflücken sich Minipartikel

Unentwegt aus hüllendem Schleim.

.

Fußnoten

[1] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[2] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

[3] Population: Eine Gemeinschaft von Tieren, Pflanzen oder Pilzen, etc., deren Glieder in kompatibler sexueller Beziehung leben.

[4] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[5] Heterotroph: Darunter werden alle Organismen subsumiert, die für ihr Leben auf bereits vorhandene organische Substanzen angewiesen sind

[6] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[7] Prokaro(n)t: Organismus, der keinen echten Zellkern besitzt, sondern einfache, meist ringförmige Chromosomen frei in einem zentralen Bereich liegen hat

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Straminipila, Mastigonemengeißler

3 Verpackung

.

Lockere Hüllen und klebriger, mächtiger Schleim,

Für Flagellaten[1] und kleinere Zellen

Bestimmt gute Wahl, das Leben in sichere Bahnen zu lenken,

Sind ineffektiv jedoch für jegliche größere Art.

.

Verpacken daher sich fest mit glucanhaltiger[2] Wand,

Trotzen so Mitkonkurrenten derselben ökologischen Nische[3];

Schicken dünnere Fäden, wenig ummantelt,

Für Nahrungssuche voran ins Substrat[4].

.

Arbeitsteilung hat obersten Rang:

Dünnfädige Hyphen[5] versorgen,

Geschützt im Substrat,

Des Individuums übrigen Teil,

Der, sich kugelig blähend, oder schlauchartig dehnend,

Vermehrung und Fortpflanzung dient.

.

Ortsgebunden verbringen sie unbeweglich den Großteil der Zeit.

In bald schon ausgelaugter Umgebung,

Schicken, mit letztem Entschluss, Protoplasten[6] vollkommen opfernd, sie

Schwärmer[7] aus rigiden Behältern ins feindliche Leben hinaus.

.

Fußnoten

[1] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[2] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[3] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen

[4] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[5] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[6] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[7] Schwärmer: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zelle (Zoospore oder Gamet)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Straminipila, Mastigonememgeißler

4 Immer Dasselbe

.

Übervölkerung mit allerlei nahrungspartikelsuchenden Wesen

Zwingen Wimpeola[1] und einige ihrer Verwandten

Vielversprechende Nischen zu meiden, auszuweichen in arme Gebiete,

Kooperationen mit Algen[2] zu suchen.

.

Sauerstoff, limitierender Faktor

Erfrischt Wasser nahe fotosynthetisch[5] tätiger Zellen,

Erhöht Anziehungskraft und Komfort, zwischen Algen zu leben.

.

‚Gelegenheit macht Diebe‘, so könnte man schließen,

War auch das Motto der Evolution,

Wenn mehrfach, wiederholt in der Folge,

Verschiedenste Sippen verfielen der Domestikation.

.

Waren Eukaryoten[6] bessere Sammler von Licht,

Synthetisierten sie Zucker[7] in effektiverer Weise,

Gaben nur sie ihn bereitwilliger her,

Stemmten sie noch entschlossener sich gegen Verdauung,

So, dass Prokaryoten[8] auch nicht die leiseste Chance hatten,

Wimpeola auf Dauer intern[9] zu dienen?

.

Es nimmt folglich nicht Wunder,

Wenn Wimpeolas Sippe

Im Wirrwarr der Arten

Zwei ungleiche Typen in Herberge nahm.

.

Fußnoten

[1] Wimpeola: Bezeichnung für einen hypothetischen Vorfahren der Straminipila, Dinophyta, Apicomplexa und Ciliata

[2] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[3] Heterotroph: Darunter werden alle Organismen subsumiert, die für ihr Leben auf bereits vorhandene organische Substanzen angewiesen sind

[4] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen

[5] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[6] Eukaryo(n)t: Organismus mit echtem cisternenumgrenztem Zellkern

[7] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab

[8] Prokaryo(n)t: Organismus, der keinen echten Zellkern besitzt, sondern einfache, meist ringförmige Chromosomen frei in einem zentralen Bereich liegen hat

[9] Als Endosymbiont: Aufgenommener, womöglich etwas abgewandelter Organismus, der zu seinem und zum Vorteil des Herberggebers in der fremden Zelle lebt

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Wimpeola, Wimpeola

1 Wimpeola (HP)

.

Nicht unbehelligt erreicht Wimpeola[1] endlich,

Scharfkantig schroffsteile Felsen umkurvend,

Den dicht bakterienbesetzten, kleinporigen Vorsprung.

Mit Wimpern[2] ausdauernd wedelnd,

Treibt sie winzige Zellen hinab zum Grund ihrer Geißeln[3],

Nimmt sie nahrungsvesikelverpackt [4] hinein in den hungrigen Schlund.

.

Gefahrvolle Wege überwindet Wimpeola bis sie fernliegende Ziele endlich erreicht.

Sorgt geschickt dafür: platziert die winzigen Plättchen in der elastischen Haut[5],

Transportiert sie, zunächst in Vakuolen geformt, in Vesikeln heran.

Druck- und Verformungsresistenz erhöhen damit sich sehr.

.

Auch raubgierigen Feinden muss Wimpeola sich noch erwehren!

Ohne zu zögern schleudert sie zielgenau Ejectosomen[6] Aggressoren entgegen,

Verjagt sie aus ihrer Nähe, ersetzt schnell das abgeschossene Arsenal

Und, unbeirrt rudernd, schwimmt sie fort auf sicherer Bahn.

.

So gerüstet, hat Wimpeola ihr Leben vor sich,

Steh‘n weit ihr vielerlei Wege offen.

Was bewegt sie,

Was wird sie tun?

.

Fußnoten

[1] Wimpeola: Bezeichnung für einen hypothetischen Vorfahren der Straminipila, Dinophyta, Apicomplexa und Ciliata

[2] Wimpern: Eukarya-Flagellen, -Geißeln, Cilien

[3] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[4] Nahrungsvesikel: Durch Endocytose entstandene Verdauungsvesikel, die tote Partikel oder Organismen enthalten können; verdaut wird, was verfügbar (Proteine, Fette, Zucker, Nucleinsäuren, Cellulose, etc.)

[5] Pellicula: Zellrinde, kompliziert gebaute Zellhülle bei vielen Einzellern mit konstanter Form, die den Zellen Festigkeit verleiht

[6] Extrusomen: Besitzen einen intravacuolären und ausschleuderbaren Inhalt. Dieser wird meist von Dictyosomen gebildet. Sie kommen meist in Einzellern vor.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Xanthophyceae, Gelbgrünalgen

1 Der Unterschied

.

Grünlichgelb, nicht Golden

Tragen die Zellen als Farbe,

Nehmen nicht Fucoxanthin[1] als Pigment,

.

Cysten[5], falls sie geformt,

Sind keine Ballone mit Pfropf.

Eine Schachtel mit Deckel ist vielmehr die Norm,

Wird im peripheren plasmatischen[6] Raum konstruiert.

.

Organisieren sich Xantho- wie Chrysophyceen[12],

Monadal überwiegt bei Chrysophyceen,

Coccal zeigt sich jedoch der Xanthophyceen überwiegender Teil.

.

Einem Höcker entspringen, wenn Flagellen[15] vorhanden,

Nicht wie bei Chrysophyceen

Harmonisch gekrümmtem Apikalareal.

.

Mächtige Zellwände lagern nur Gelbgrüne Algen sich auf,

Rüsten sich so gegen Druck und ziehende Kraft,

Damit die Zelle nicht platzt und Kostbares verliert.

.

Das ist heute,

Doch wie war es am Anfang?

.

Fußnoten

[1] Fucoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, brauner Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Fucoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[2] Diatoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, gelblicher Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Diatoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[3] Violaxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, gelblicher Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen, allerdings nur bei Eustigmatophyceae, erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Violaxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[4] Vaucheriaxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, gelblicher Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Vaucheriaxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[5] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[6] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[7] Monadal: Sind eukaryotische Organismen, oder Stadien davon, die sich mit Geißeln bewegen

[8] Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend

[9] Capsal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, mit aufquellenden, schleimigen Zellwänden, womit zumindest anfänglich Tochterzellen zusammengehalten werden

[10] Coccal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, ohne aufquellende, schleimige Zellwände

[11] Trichal: Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[12] Chrysophyceae: Goldbraunalgen, Goldalgen (Chromophyta – Staminipila – „Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya –…)

[13] Siphonal: Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[14] Gelblichgrüne Algen: Xanthophyceae (Chromophyta – Staminipila – „Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya –…)

[15] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[16] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[17] Schwärmer: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zelle (Zoospore oder Gamet)

[18] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[19] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

Eingestellt am 14. Juni 2025

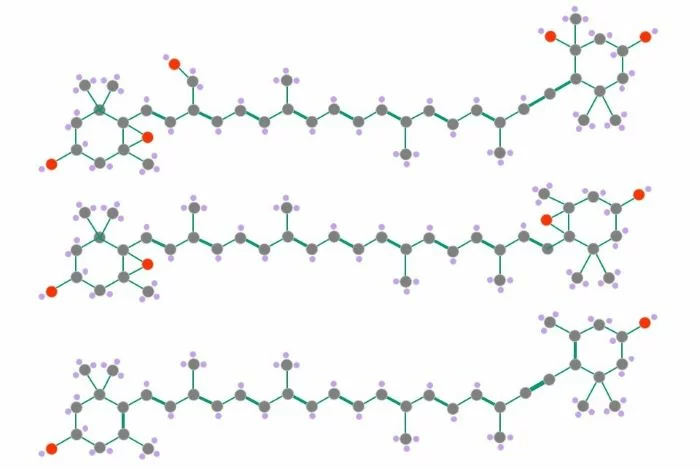

Xanthophylle der Xanthophyceae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben: Vaucheriaxanthin

Mitte: Violaxanthin

Unten: Diatoxanthin

Eingestellt am 14. Juni 2025

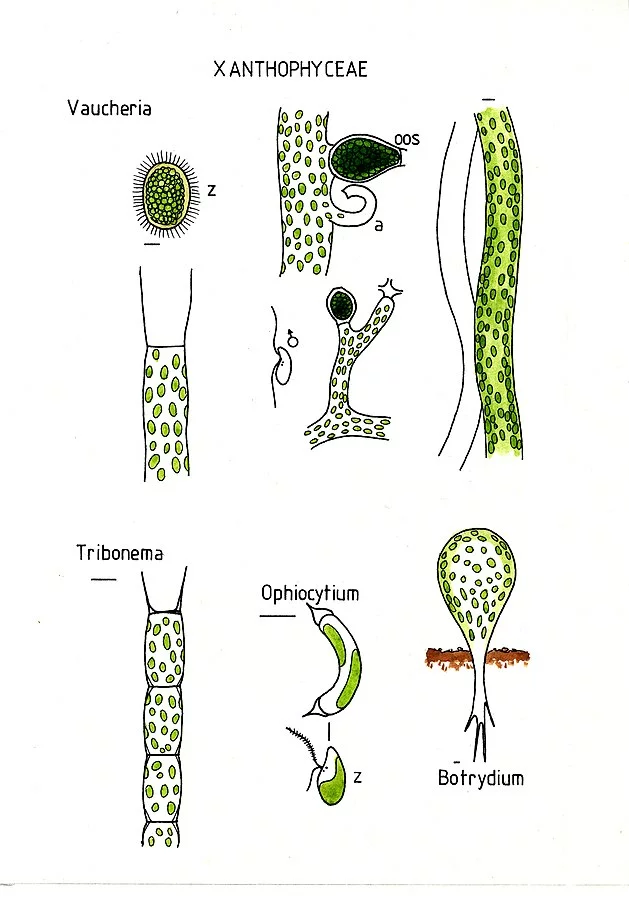

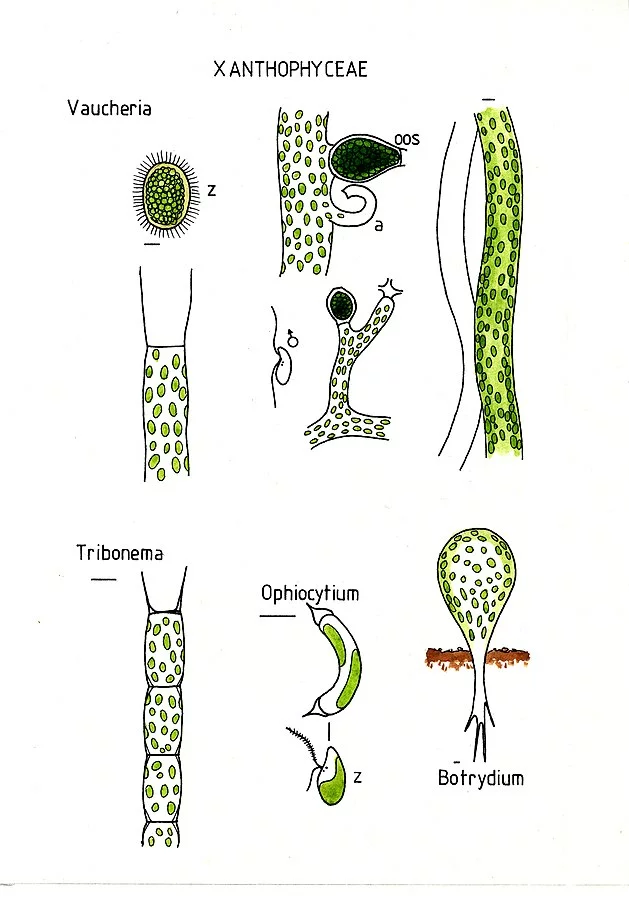

Verschiedene Xanthophyceae

Gattungsnamen sind im Bild verzeichnet (alle Abbildungen der oberen Hälfte von Vaucheria).

z: Zoospore(n); – a: Antheridium; - oos: Oogonium

Autor: Pentecost, Allan [Artist] (2016)

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Xanthophyceae, Gelbgrünalgen

2 Asymmetrisch und doch wieder nicht (HP)

.

Langsam schraubt sich Xantha[1] mit

Leicht aus dem Zentrum verschobenen Geißeln[2]

– Bedingung für die rotierende Weise –

Durch den unruhig liegenden See.

.

Zwei Flagellen, unterschiedlich gestaltet[3],

Nach vorne und hinten gerichtet,

Bestimmen Xanthas Asymmetrie.

Liegt etwas exzentrisch,

.

Zwei breitflächig langgezogene Chloroplasten[9] durchkreuzen die Norm,

Liegen links und rechts des Flagellaten[10] Flanke,

Nehmen den Kern in die Mitte;

Signalisieren so doch einen Hauch von Symmetrie.

.

Legten sie nicht mit dieser Ordnung

Den Grundstein für ein Schachtel-und-Deckel-Prinzip[11]?

Ließen sie nicht Platz für halbkuglige Böden,

Hinter den Chromatophoren Raum nur für eine schmälere Wand[12]?

.

Kieselsäure[13] verwendet dafür Xantha,

Wie auch Chrysophyceen[14] schon.

Lagert sie ab in Cisternen, wie eine Schachtel geformt,

Härtet sie aus zur schützenden Wand.

.

Welch ein Vorteil fürs Wiedererwachen und

Keimung nach langdauernder Ruh!

Nach Konvertieren Chrysolaminarins[15] zu einfachen Zuckern

Schwillt den Protoplasten[16] eindringendes Wasser,

Drückt langsam den Deckel vom Boden:

Schon liegt die Zelle für aktives Leben weit genug frei!

Keine Flasche ist zu entkorken[17],

Zwingt das Leben nicht durch enggeratenen Hals.

.

Fußnoten

[1] Xantha: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Xanthophyceae

[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Geißeltyp (Eukarya, heterokont): Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie ungleich gestaltet; eine ist mit zwei Reihen seitlicher Haare ausgestattet und ragt nach vorne, die andere ist glatt und peitschenartig nach hinten gerichtet

[4] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[5] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[6] Rhizoplast, Geißelwurzel: Wird gelegentlich als eigenständiges Organell der Zelle gesehen; damit wird der in der Zelle gelegene Teil der Geißel bezeichnet, der verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen der Geißel besitzt.

[7] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der eukaryotischen Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[8] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

[9] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[10] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[11] Schachtelbau: Am besten vergleichbar mit einer Käseschachtel, die einen über den Boden greifenden Deckel besitzt; so überstülpt auch eine Hüllenhälfte der Zelle einen Boden, nämlich die andere Zellhälfte.

[12] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[13] Kieselsäure: [Si(OH)4]

[14] Chrysophyceae: Goldbraunalgen, Goldalgen (Chromophyta – Staminipila – „Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[15] Chrysolaminarin, Chrysolaminaran: Speicherglucan von Chromophyta, bestehend aus β 1-3- und β 1-6 verknüpfter Glucose

[16] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[17] Kein Pfropf zu entfernen, wie ihn Cysten der Chrysophyceen besitzen

Eingstellt am 14. Juni 2025

.

Xanthophyceae, Gelbgrünalgen

3 Gegliedert

.

Kokke[1] um Kokke reiht sich zur Länge.

Locker zunächst nur verbunden,

Stabilisiert mit gemeinsamen Wänden sich ihre Schar;

Besitzen je einem Kern in sich wiederholenden Zellen.

.

Als Allroudner fungieren vereint alle Glieder:

Steht jede der Zellen selbst in der Pflicht.

Zur geschlechtlichen Fortpflanzung[4] hat bis jetzt sich noch niemand bekannt. –

.

Zu seicht war die Mulde am Rande des Baches!

Bodenbedeckend nur hält sich lauwarmes Wasser.

Warnung genug für Triboxánthas[5] wachsame Zellen,

.

Tribonema[8] empfindet die Vorwarnzeiten entschieden zu kurz.

Verzichtet auf Cysten aus Hartsilikat[9],

Baut die Zellen zum turmhohen Stapel,

Stärkt von innen durch mächtige Schichten die Wand.

.

Doch wie die Fäden verlängern, wenn Schachtel an Schachtel[10] sich reihen?

Neue Böden mit Deckel verbinden

Ermöglichte reihenweises Verlängern des Schachtelfadens,

Ohne, dass er zerreißt.

.

Wenn Boden mit Boden als H zur Einheit verbunden,

– In jeder der Zellen neu etabliert –

Der umgebenden Schachtel Einzelteile

Weit auseinandergespreizt,

Sie folglich sich leicht der Länge nach gedehnt,

Können des neuen Hs noch offene Hälften, als neue Böden,

Jede Hälfte der Mutterzelle als Deckel nehmend,

Sich zur Schachtel ergänzen:

Verwenden der Mutterschachtel Einzelteile

Jeweils als Deckel für sich!

So kann Tribonemas Faden sich dehnend verlängern,

Wächst damit ein kleines Stück.

Rasch wiederholt sich die spreizende Weise:

So ergreift der Fäden Fülle zusehends den sonnigen Teich.

.

Fußnoten

[1] Coccal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, ohne aufquellende, schleimige Zellwände

[2] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[3] Polyglucan: Substanz aus vielen Glucosemolekülen

[4] Sexuelle, geschlechtliche Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[5] Triboxantha: Bezeichnung für einen hypothetischen Vorfahren der Xanthophyceae

[6] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[7] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[8] Tribonema: Haarfadenalge (Xanthophyceae – Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” – Chromalveolata – Eukarya)

[9] Siliciumdioxid: [SiO2]

[10] Schachtelbau: Am besten vergleichbar mit einer Käseschachtel, die einen über den Boden greifenden Deckel besitzt; so überstülpt auch eine Hüllenhälfte der Zelle einen Boden, nämlich die andere Zellhälfte.

Eingestellt am 14. Juni 2025

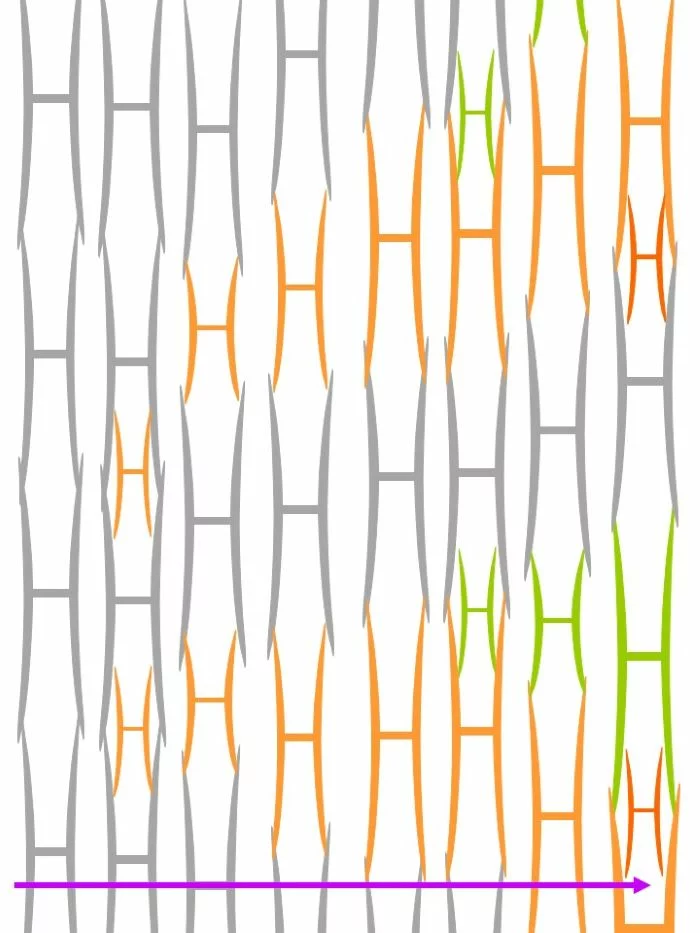

Zellteilung von Tribonema, schematische Darstellung (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Von links nach rechts (Pfeil)

Ein Tribonemafaden, aus lauter leicht überlappenden H-Stücken aufgebaut, entwickelt nach der Kernteilung innerhalb einer Zelle ein neues H-Stück (orange). Dies vergrößert sich nach und nach, drängt die Mutterzelle allmählich durch seine eigene Vergrößerung auseinander und gliedert sich harmonisch in den Faden ein. Der Faden kann sich an verschiedenen Stellen erneut zu teilen beginnen (grün); dies kann in gerade entstandenen oder auch älteren Zellen geschehen. Solche Zelleilungen können sich mehrfach und rasch wiederholen (rot); so kann der Faden sich gleichzeitig an mehreren Stellen verlängern und somit eine schnelle Besiedelung des Wasserkörpers vornehmen. Mehrfach geteilte Zellen zeigen oft erheblich dickere Wände. Die Fäden verzweigen sich zwar nicht, doch brechen sie gelegentlich auseinander; dies ist aber nicht schädlich, weil der Querbalken des Hs als Verschluss wirkt.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Xanthophyceae, Gelbgrünalgen

4 Ungegliedert

.

Miniblasen und dünnste Schläuche,

Nur als Massen am feucht-schlüpfrigen Ufer zu seh‘n,

Bezeugen als letzte Verblieb‘ne der lang schon dauernden Zeit die

Siphonale[1] Entwicklung der Xanthophyceen.

.

Stecknadelkopfgroße Botrydien[2]-Blasen,

Mit feinverzweigten Rhizoiden[3] wachsende Schläuche, die im Boden verankert,

Spalten bei Flut den vielkernigen Inhalt in Hunderte Sporen[4].

Frei schwimmend erreichen sie neue Uferrandzonen,

Besiedeln, zur Blase sich dehnend,

Feuchtweichen, sandigen Grund.

.

Sinkt durch Sonne und Wind der Spiegel des Teiches,

Zieht sich Botrydium, den Protoplasten[5] zerstückelnd,

In seine feuchtliegenden Rhizoide zurück,

Bläht sie mancherorts dickwandig-kugelig auf,

Überdauert so Trockenheit, ausgestattet mit

Beachtlich widerstandsfähiger Wand. –

.

Vaucheria[6] bevorzugt weitwachsende Schläuche,

Verzweigt sie, schichtet alle zur grünlich filzigen Matte.

Den Spritzsaum[7] des tropfnassen Ufers bedeckend,

Erprobt sie den Sex[8] nun an Land:

.

Ein Oogon[9], gestielt und seitlich dem Faden entsprossen,

Liegt nah eines posthornförmig gekrümmten Gebildes[10].

Beide, durch je eine Wand vom tragenden Schlauch getrennt,

.

Unruhig zappelnd rumoren Spermatozoidengewimmel[13],

Stoßen gegen des Posthorns [14] noch immer geschlossene Öffnung,

Um, nach außen sich zwängend,

Endlich hinaus in die Freiheit zu schwimmen.

.

Das Antheridium verbindet ein Tropfen[15],

Das, rasch sich öffnend, die Drängler entließ,

Mit empfängnisbereitem, Pheromon[16] verströmendem Oogon,

.

Umhüllten sich fest für längeren Schlaf[22];

Treiben nach ausgedehnter Ruhe und wiederholten Mitosen[23]

Vielkernige Schläuche ins feuchtwarme Sandbett hinaus.

.

Geschlechtliche Fortpflanzung bringt Flexibilität ins Genom[24],

Doch zur schnellen Vermehrung dient sie nicht.

Synzoosporen[25] entlässt sie aus senkrecht stehenden Ästen dafür.

Fasst alle Zoosporen zur Einheit zusammen,

Schwimmen davon mit ihr und lassen zusammen sich nieder,

Zieh‘n ihre Geißeln dann ein, wachsen gemeinsam zum Schlauch.

Siphonal ist Vaucheria wieder. –

.

Und – wer sich noch an Peronosporomycetes[28] erinnert,

Dem fällt gewiss eine ähnliche sexuelle Fortpflanzungsweise auf.

.

Fußnoten

[1] Siphonal (Algen, Pilze): Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[2] Botrydium: Blasenalge (Botrydiales; nicht separat behandelt; Xanthophyceae – Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” –…)

[3] Rhizoide: Fadenartige, wurzelähnliche, trichale oder unseptierte Auswüchse zum Festheften von Thallophyten

[4] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[5] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[6] Vaucheria: Wasserfilzalge (Vaucheriales; nicht separat behandelt; Xanthophyceae – Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” –…)

[7] Spritzsaum: Zone an Gewässern, die durch spritzendes Wasser erreicht werden, weder dauernd überflutet sind noch trocken bleiben

[8] Sexuelle, geschlechtliche Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[9] Oogon: Eizellbehälter

[10] Antheridium: Verwandtschaftsabhängig gestalteter Spermatozoidenbehälter

[11] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[12] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[13] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[14] Antheridium

[15] Wassertropfen

[16] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[17] Oocyte: Eizelle

[18] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[19] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[20] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[21] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[22] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[23] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[24] Genom: Erbmasse einer Zelle

[25] Synzoospore: Zoosporen, die zu einer funktionellen Einheit zusammengefasst sind

[26] Peitschengeißel: Als Peitschengeißel wird die oft nach hinten schlagende, unbewimperte Geißel der heterokont begeißelten Organismen bezeichnet.

[27] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[28] Peronosporomycetidae: Falsche Mehltaue i.e.S. (Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

Eingestellt am 14. Juni 2025

Verschiedene Xanthophyceae

Gattungsnamen sind im Bild verzeichnet (Alle Abbildungen der oberen Hälfte von Vaucheria).

z: Zoospore; Vaucheria mit Synzoospore einfach begeißelter (nur Peitschengeißel) Zoosporen, die als Gesamtheit einer apikal abgetrennten Zelle entschlüpfen; – a: Antheridium; - oos: Oogon

Autor: Pentecost, Allan [Artist] (2016)

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.