7 Chromalveolata Texte C

zum Glossar über:

Centrales, Radiärsymmetrische Kieselalgen

1 Kammerung

.

Vereinzeln sich, werden vom Faden zur Kokke[1],

Schweben und treiben im Meer so dahin,

Sammeln sich dennoch wieder zuhauf

In strömungs- und wirbelverschonten seichten Partien im Schelf[2].

.

Für immer tief im Sediment geschichtet deponiert,

Bezeugen sie mehr als

Einhundertzwanzig Millionen Jahre schon

Die Existenz dieser durchbohrten, filigranen Gestalten im Meer.

.

Feine Poren stehen in Reihe,

Verdecken, was sich dahinter verbirgt:

Komplexe Höhlen, nach außen hauchdünne Gänge,

Eine Planungsstruktur, deren Exaktheit Bertachter verblüfft.

.

Zur Ästhetik kamen sie damals.

Doch wie sahen die Vorgänger aus?

So fein ziseliert sicherlich nicht,

Kein Anfang zeigt sich heute uns mehr! –

.

Von der Mitte nach außen, zum Rand hin der Scheibe,

Wachsen, einer Flachcisterne[3] im Zentrum entsprießend,

Vier Schlauchvakuolen, wiederholt sich verzweigend,

Dicht den Plasmamenbranen[4] entlang.

.

Treffen einander, verschmelzen zu einem feinmaschige Netz,

Füllen sich langsam mit kieselsäureimprägnierten[7] Substanzen,

Schützen die Zelle vor Platzen und Bruch.

.

Nicht immer verzieren die Muster rundliche Scheiben,

Elliptisch, langezogen oval,

Oft auch eckig mit abgerundeten Spitzen;

Auch Schiffchenförmig, erweitern das Formarsenal.

.

Rundliche herrschen schon lange Zeit;

Bleiben radiär, von der Mitte symmetrisch,

Bereichern der Schutzhülle Feinkonstruktion,

Bis die Langform Revolutionäres beginnt.

.

Fußnoten

[1] Coccal: Sind unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen, ohne aufquellende, schleimige Zellwände

[2] Schelf, Kontinentalschelf, Festlandsockel: Küstennahe, flache Meeresbereiche bis zu 200 m Tiefe.

[3] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[4] Plasmamembran, Zellmembran: Lipiddoppelmembran um den Zellinhalt herum

[5] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[6] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[7] Kieselsäure: [Si(OH)4]

Eingestelt am 14. Juni 2025

.

Centrales, Radiärsymmetrische Kieselalgen

2 Blasenroulette

.

Plasmalemmata[1] trennen die Töchter

Kaum nach des Zellkerns mitotischer[2] Teilung.

Bereiten sich vor, exakt konstruierte Schalen zu bilden.

Holen große, runde Vesikel, Areolen[3],[4], heran,

Ordnen sie hexagonal[5] mit gleichförmigem Maß,

Vertäuen fibrillär sie an der inneren Schicht aus Lipid[6].

.

Dünne Schlauchvakuolen füllen die Räume nahe der

Schalen künftiger Oberfläche zwischen der Areolen Sechseckmodulen,

Bilden hohle Wände aus Cisternen von Sechseck zu Sechseck.

.

Senken ins Cytoplasma sich ein

Bis an die Basis der Riesenvesikel.

Kleine Vakuolen der Golgicisternen[10],[11],

Final zwischen Areolen und Plasmalemma gelegen,

Bringen verwobenes Flechtmaterial

Bis an die äußeren Grenzen des neu entstandenen Bodens.

.

Der vereinten Schlauchvakuolen plasmatische Seite

Grenzt als Neuplasmalemma die neu entstandene Hypotheka[12] ab.

Versperrt, nach partiellem Öffnen der Riesenvesikel nach innen und außen,

Den direkten Zugang zum schachtelgeschützten Raum.

.

Fußnoten

[1] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

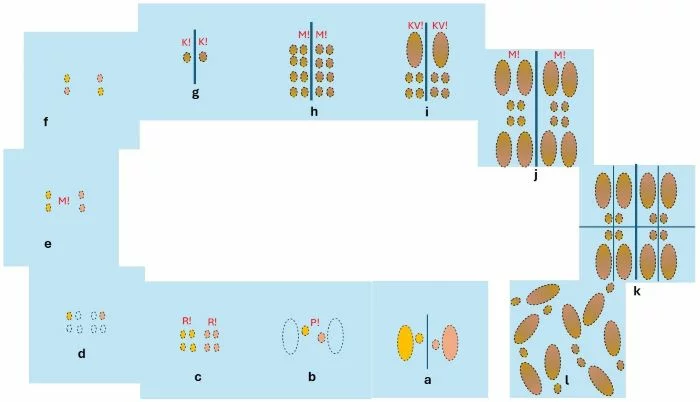

[2] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[3] Areolen (Kieselalgenzelle): Ausnehmend große Zellvesikel, Zellcisternen

[4] Areolen (Kieselalgenschale): Schalenhohlräume aufgrund von großen Cisternen (Areolen) gebildet

[5] Hexagonal: sechseckig

[6] Innere Schicht der Lipiddoppelmembran

[7] Silikat: Mineral aus SiO2 bestehend

[8] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[9] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[10] Golgiapparat: Organellen eukaryotischer Zellen. In ihm werden Proteine, die vom Endoplasmatischen Retikulum hergestellt wurden, modifiziert und sortiert. Außerdem schnürt er kleine Vesikel ab, die Zellprodukte sammeln, die zur Sekretion oder für andere Organellen bestimmt sind. Seine oft tellerförmig anmutenden Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern diese Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet.

[11] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[12] Hypotheka: Schachtelboden der Kieselalgen; im Gegensatz zu Epitheka, Schachteldeckel

Eingestellt am 14. Juni 2025

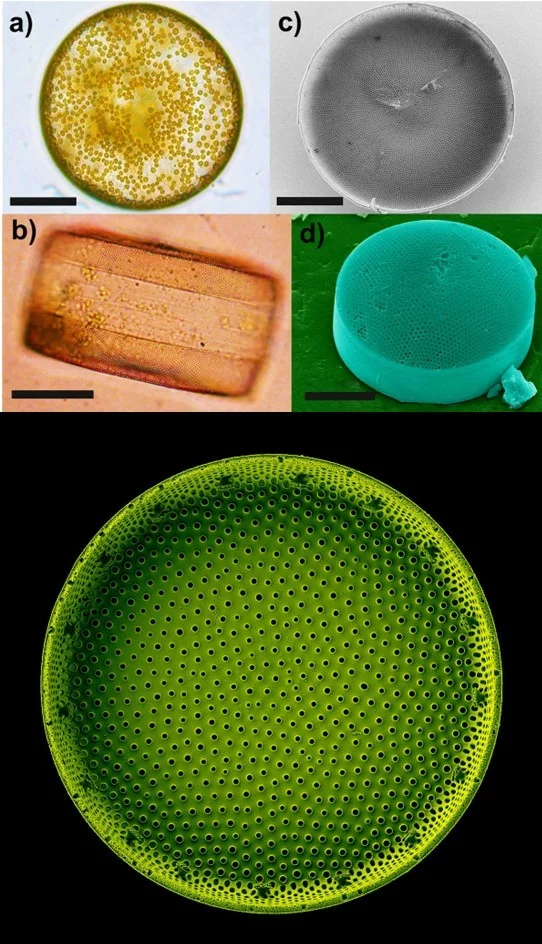

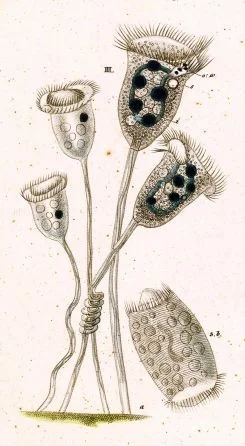

Oben: Coscinodiscus wailesii (Centrale Kieselalge)

Ansicht einer lebenden und einer gereinigten Cocinodiscus wailesii.

Lichtmikroskopische Aufnahme einer lebenden Zelle in Aufsicht (a) und in Seitenansicht (b); viele kleine scheibenförmige Chloroplasten erkennbar. FE-SEM Aufnahmen einer gereinigten, einzelnen Schale, Innenansicht (c) und Außenansicht (d). Skala: 50 µm.

Autoren: Edoardo De Tommasi, Roberta Congestri, Principia Dardano, Anna Chiara De Luca, Stefano Managò, Ilaria Rea & Mario De Stefano

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Unten: Coscinodiscus oculus-iridis (Centrale Kieselalge)

Poröse hierarchische Struktur einer Coscinodiscus oculus-iridis Diatomeenschale. Eingefärbtes REM-Bild

Autor: Pavel.Somov

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

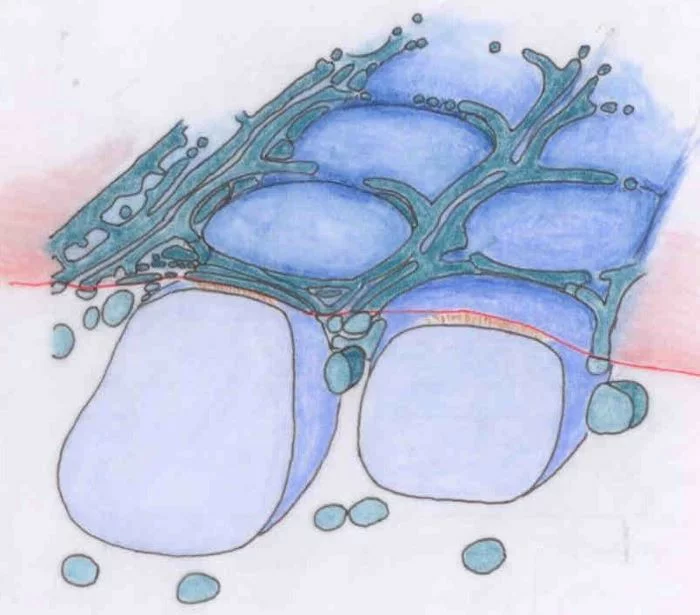

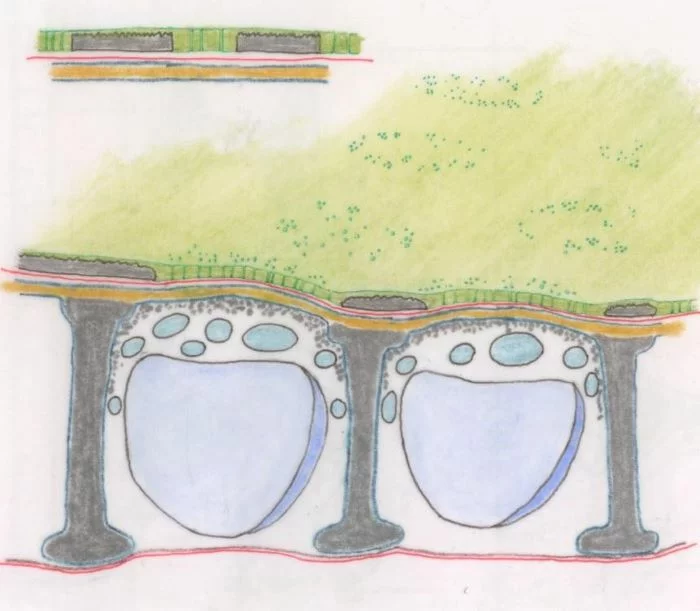

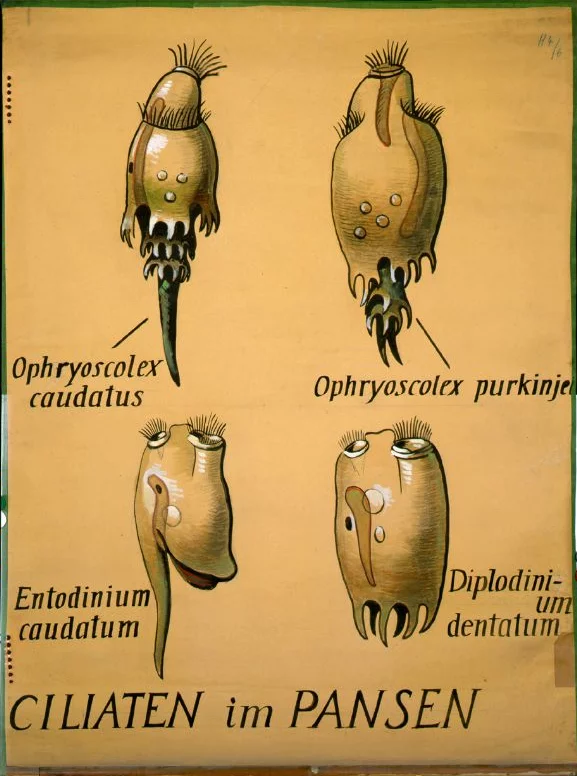

Aufbau und Ontogenie der Kieselschale (Deckel, bzw. Boden) einer Centralen Kieselalge am Beispiel von Coscinodiscus, so wie es möglichweise für viele Centrales gilt. Seitenteile werden danach erst und in einfacherer Organisation ergänzt.

Nach: van den Hoek et al. (1993), S. 145, Abb. 9.5 (Kreide, Tusche, Fineliner; Reinhard Agerer)

Oben: Regelmäßig angeordnete, große, in der Form einander ähnelnde Alveolenvesikel (blau; Oberfläche dunkelblau, Anschnitt hellbau; Lipiddoppelmembran schwarz) sind am Plasmalemma (rote Linie) der neu entstandenen Zelle mit fibrillärem Material verbunden (ocker; vertikale kurze Striche) und werden damit in Position gehalten; geben so Lage und Form der nach Fertigstellung in Aufsicht sechseckigen Schalenkammern vor. Außerdem scheinen auch ER-Cisternen (olivgrün; dunkel in Aufsicht, heller im Schnitt), dem gleichen Zweck zu dienen. Als Schablone, als Model, liegen somit die geordneten Areolenvesikel vor, um daran den weiteren Bau der Kieselalgenschale vornehmen zu können. Kleinere, womöglich vom Golgiapparat stammende Silikatvesikel, setzen sich zu Schläuchen zusammen, die zunächst die Täler zwischen den einzelnen Areolenvesikeln ausfüllen und somit ein Netz etablieren und den Kieselschalenbau im Hexagonalmuster festlegen und beginnen. Die fasrige Verbindung zum Plasmalemma verhindert zunächst die Bildung dieser Schläuche zwischen Areolenvesikeln und Plasmalemma.

Mitte: Nachträgliches Verschmelzen der unterhalb des Plasmalemmas liegenden Schläuche (nicht dargestellt), bildet eine dann doch durchgehende Basalschicht (gelb; in Aufsicht als Fenster und im Schnitt), wonach in größeren Mengen Silikat (dunkelgrau) antransportiert und abgeschieden wird: zum einen nach außen über den Weg des Plasmalemmas (rot; Transportvesikel werden dabei wohl in das Plasmalemma eingegliedert); die Stellen über den Areolenvesikeln (Oberfläche dunkelblau, Anschnitt hellbau) bleiben dabei fensterförmig ausgespart; zum andern „senken“ sich nach innen zwischen die Vesikel die verbundenen Schläuche ab, in Wirklichkeit werden neue Silikattransportvesikel eingegliedert und bilden zum Sechseckmuster die Silikatwände (dunkelgrau, umgeben von dunkelolivgrün dargestellten Lipiddoppelmembranen) der Kieselschale (Muster im Schnitt nicht zu sehen). Der Aufbau der Schalenwand ist oben links nochmals hervorgehoben. ER-Cisternen (hellolivgrün; im Schnitt) umgeben nach wie vor die Areolenvesikel (blau; Oberfläche dunkelblau, Anschnitt hellblau, Lipiddoppelmembran dunkelolivgrün).

Unten: Die Areolenvesikel (Oberfläche dunkelblau, Anschnitt hellblau, Lipiddoppelmembran schwarz) verlieren den Kontakt zur Basalschicht (gelb), denn ER-Cisternen (olivgrün, im Schnitt) schieben sich dazwischen, Silikat wird nun auch von innen her an die Basalschicht und an den seitlichen Wänden abgelagert (dunkelgrau; womöglich vom Golgiapparat stammend). Ein engmaschiges Gitternetzwerk (grün; in Schnitt und Aufsicht) lagert sich der Schale von außen an, füllt die silikatfreien Fenster, bildet Porenfelder, die eine Verbindung der Zelle zur Außenwelt ermöglichen. Ein neues Plasmalemma wird angelegt (rot), das die entstandenen Kammern nach innen hin abgrenzt; eine organische Schicht aus vielfach sulphatierten Polysacchariden, sulphatierte Glucomannane eingeschlossen, wird durch das neue Plasmalemma hindurch abgeschieden. Das ursprüngliche Plasmalemma kann erhalten bleiben. Der Aufbau der fertigen Schalenwand ist oben links nochmals hervorgehoben.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Centrales, Radiärsymmetrische Kieselalgen

3 Sinken oder nicht, ist die Frage

.

Abhängig von Fotosynthese[1] verweilen Centriales im Licht,

Wie andere Algen[2] dies massenhaft tun,

Auch meeresspiegelnah in der oberen Schicht

Zum Nährstoffentnehmen trotz Konkurrenz.

.

Scheu‘n das Gedränge.

Sinken kaliumbeladen nachts tiefer hinab

Bis ihr Gewicht jenem des Wassers entspricht.

Füllen Phosphat- und Siliciumspeicher,

Ersetzen später Kalium- durch leichtere Natriumionen,

Steigen so bei Morgendämmern wieder hinauf. –

.

Anhängsel, steif, silikatstabil, strecken Raffinierte von sich, die

Sinkgeschwindigkeit zu verringern,

Mit willkommenem Nebeneffekt,

Unattraktiv für Prädatoren[3] zu sein.

.

Im sonst ruhig liegenden Wasser

Bewirken kleinste Wirbel schon

Drehen, Sinken, Kippen und Schaukeln

Strahlen- und dornentragender Zellen.

Tauschen so körpernahe, abgereicherte Schichten

Gegen nährstoffbeladene ein.

.

Fußnoten

[1] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[2] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende, grüne Thallophyten

[3] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Centrales, Radiärsymmetrische Kieselalgen

4 Noch etwas

.

Viel ist nicht zu ergänzen,

Was die Ordnung zudem noch zeigt,

Damit sich abhebt von ihrer Schwester:

Bevölkern die Zelle,

Zwei langestreckte nur liegen in Pennales jedoch.

.

Centrales sind radiärsymmetrisch[3],

Wenn auch nicht immer vollkommen rund,

Bewegen nicht sich eigenständig, wie für Pennales dies typisch,

Die eine Schleimrutscherei verwenden dazu,

Richtung schmäleren Endes vorwärtszukommen[4].

.

Fußnoten

[1] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[2] Linsen, Samen von Lens culinaris (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[3] Radiärsymmetrisch: Durch einen Gegenstand, Organismus oder Organismenteil lassen sich mehr als zwei Symmetrieebenen legen

[4] Bilateralsymmetrisch: Spiegelbildsymmetrisch

[5] Oogamie: Verschmelzung eines haploiden, beweglichen Spermatozoids mit einer unbeweglichen, nährstoffreichen Eizelle

[6] Zygogamie: Gametangiogamie der Zygomycota wird, wegen der Bildung von Zygophoren, auch als Zygogamie bezeichnet; sie wird in ähnlicher Weise auch von Pennales vollzogen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chromophyta, Farbalgen

1 Heteromona (HP)

.

Beult seitlich ein breitlappiges Füßchen[3] hervor,

Umschließt eine gelbgrüne Alge[4] damit

Und verfährt vorsichtig hegend mit ihr.

.

Haargenau vis a vis der schattenspendenden Basisschwellung der unbewimperten Geißel[9] und

Hilft Chrysóphora[10], ins rechte Licht sich zu rücken.

.

Eine Besonderheit bringt der Herbergnehmer mit:

Kleidet den Chloroplasten[13] peripher aus;

Nirgendwo anders ist dieses Merkmal bekannt.

Umhüllt den Chloroplasten rundum.

.

Doch eine Cisterne im eigentlichen Sinne

Ist sie nicht!

Stammt doch die innere Membran von des Gasts Plasmalemma[16],

Der halbherzig nur wurde verdaut;

Der Verdauungsvakuole Membran blieb ebenfalls über:

So entstand des Chloroplasten ER-Cisterne zweite Membran.

.

Woher sollte denn der Augenfleck kommen,

Wenn der Hypothese nach,

Ihr Chloroplast von Rhodophyten[17] ist übernommen,

Die selbst, bewegungsfaul, nie aktiv der Helligkeit sind zugeschwommen?

.

Sind nicht eher chlorophyllmutierte Ahnen grüner Algen

Chrysóphoras Plastidenlieferant[18]?

Denn statt Chlorophyll des Typs b[19], kam das Chlorophyll der Prägung c[20],[21],[22]

Zum bläulichgrünen a[23];

Beeinflusst nur, doch recht profund, Chrysóphoras basalsten Stammbaumgrund.

.

Entstand mit Rhodophytenzellen die Doppelkreatur,

So kam sie wohl bald nach den roten Algen[27] zur Welt.

Das Chlorophyll des Typs c auch selbst noch erfinden.

.

Nicht unwahrscheinlich aber trafen chloroplastenfreie Flagellaten

Einen Eukaryonten schon mit Chlorophyll a und c.

Er dürfte begeißelt gewesen sein, der Augenfleck im Chloroplasten liefert die Spur,

Doch fragt sich schnell, war nicht Chlorophyll b statt a des Wandels Grund?

.

Doch wie in a[34] steht –CH3 in c in identischer Position.

Oder blieb es unverändert,

Wie es war in a[39] seit langem schon?

Und Chlorophyll des Typus a

War Basis für der Chromophyta c[40],[41]?

.

Wer kennt der Chlorophylle Wandelwege?

Cryptomonaden, Kalkflagellaten und auch die bräunlich gelben Algen[45]

Fischten wohl im gleichen Flagellatenpool

Deren Chloroplasten Chlorophylle a und c bereits besaßen.

Cryptomonaden mit Phycobilinen[46] erinnern an Rotalgen schwach nur;

Sind Phycocyanin und Phycoerythrin[47] aber in ihnen neu und analog nur entstanden,

Hätten alle drei Algensippen mit Rotalgen gar nichts zu tun. –

.

Doch wo sind heute Chrysóphoras Einwohner Ahnen?

Sie verschwanden im Laufe der Zeit, gingen der Welt der Algen verloren.

Keine Nachkommen überlebten, es blieb keine Spur;

Waren nicht überlebensfähig offenbar im ungeschützten, zellfreien Raum.

.

War Chlorophyll c zu wenig ergiebig für sie,

Zu wenig verankert in der Membran,

Um Chlorophyll a als Sammler von Licht

Erfolgreich zur Seite zu steh‘n?

.

Fußnoten

[1] Heteromona: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Chromophyta

[2] Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend

[3] Pseudopodien: Vorübergehend als Füßchen wirkende Ausstülpungen von Amöben

[4] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[5] Eukaryo(n)t: Organismus mit echtem cisternenumgrenztem Zellkern

[6] Augenfleck: Ansammlung von aus Carotinoiden bestehenden Pigmenten einiger Einzeller. Neben dem Augenfleck befindet sich eine charakteristische Protoplasmaschwellung, die einen Fotorezeptor enthält. Der Augenfleck schirmt ihn gegen seitlich einfallendes Licht ab und lässt so eine Orientierung hin zum Licht zu.

[7] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[8] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[9] Peitschengeißel:

[10] Chrysophora: Bezeichnung für hypothetischen Nachfahren von Heteromona und hypothetischen Vorfahren der Chromophyta

[11] Thylakoide: Membraneinstülpungen der Cyanobakterien, die damit ihre innere Oberfläche vergrößern; solche Einstülpungen der inneren Chloroplastenmembran finden sich in unterschiedlicher Anordnung auch in Chloroplasten. Hier findet die Lichtreaktion der Fotosynthese statt und die Produktion von ATP.

[12] Gürtellamelle: Als Gürtellamelle werden meist in Dreierstapel angeordnete Thylakoide bezeichnet, die unmittelbar unterhalb der Chloroplastenmembran rundum verlaufen

[13] Chloroplasten, primäre: Durch Endosymbiose entstandene Organelle. Ihre Herkunft von Blaualgen ist durch mehrere Merkmale gesichert. Die innere Membran hat bakteriellen Charakter, die äußere ähnelt Membranen der Eukaryoten; ringförmgie DNA in Chloroplasten weist ebenfalls auf bakteriellen Ursprung hin, wie auch enthaltene 70S-Ribosomen. Phycobilisomen bei Glaucophyta, Cryptophyta und Rhodophyta, wie sie bei Cyanobakterien auftreten, sind ebenfalls Hinweis auf der Chloroplasten endosymbiotische Herkunft.

[14] Cisternen: Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[15] ER (Abkürzung für Endoplasmatisches Retikulum): Intrazelluläres Cisternensystem aller eukaryotischen Zellen. Es besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden und mit der Kernhülle in Verbindung stehen

[16] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[17] Rhodophyta: Rotalgen (Plantae – Eukarya)

[18] Plastid: Allgemeiner Ausdruck für Chloroplasten und Abwandlungen davon

[19] Chlorophyll b: Bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängtem Phytolrest, besitzt am Kohlenstoff in Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Aldehydgruppe [–CHO].

[20] Chlorophyll c: Unterscheidet sich von Chlorophyllen a und b grundsätzlich nur durch das Fehlen des Phytolrestes, der Chlorophyll a und b charakterisiert.

[21] Chlorophyll c1: Subtyp von Chlorophyll c; besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3].

[22] Chlorophyll c2: Subtyp von Chlorophyll c; Besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethengruppe [–CHCH2].

[23] Chlorophyll a: Bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängtem Phytolrest, besitzt am Kohlenstoff in Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3].

[24] Chlorophyll a

[25] Chlorophyll b

[26] Chlorophyll c

[27] Rotalgen: Rhodophyta (Plantae – Eukarya)

[28] Cryptomonaden (Cryptomonadales; nicht separat behandelt – Cryptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[29] Kalkflagellaten: Coccolithophora (Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt - Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[30] Chlorophyll c

[31] Phytol: Das Porphyrinringsystem der Chlorophylle a, b (auch der Bakterienchlorphylle) ist mit einer linearen, hydrophoben Kohlenstoffkette verbunden, die als Schwanz des Chlorophylls bezeichnet wird

[32] Chlorophyll a

[33] Chlorophyll b

[34] Chlorophyll a

[35] Chlorophyll b

[36] Aldehydgruppe, Aldehydfunktion: [–CHO]

[37] Chlorophyll b

[38] Chlorophyll c

[39] Chlorophyll a

[40] Chlorophyll c

[41] Bestehend aus Chorophyll c1 und c2

[42] Chlorophyll a

[43] Chlorophyll c

[44] Chlorophyll b

[45] Goldbraunalgen, Goldalgen: Chrysophyceae (Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[46] Phycobiline: Chromophore der Fotosynthese, die bei Cyanobacteria, Glaucopyhta, Cryptophyta und Rhodophyta vorkommen. Ihr Name leitet sich aus der Ähnlichkeit zu den Gallenfarbstoffen, den Bilinien, ab. Die wichtigsten Vertreter sind Phycocyanobilin (in Phycocyanin, blau) und Phycoerythrobilin (in Phycoerythrin, rot).

[47] Phycocyanin und Phycoerythrin: In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot. In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot.

Eingestellt am 14. Juni 2025

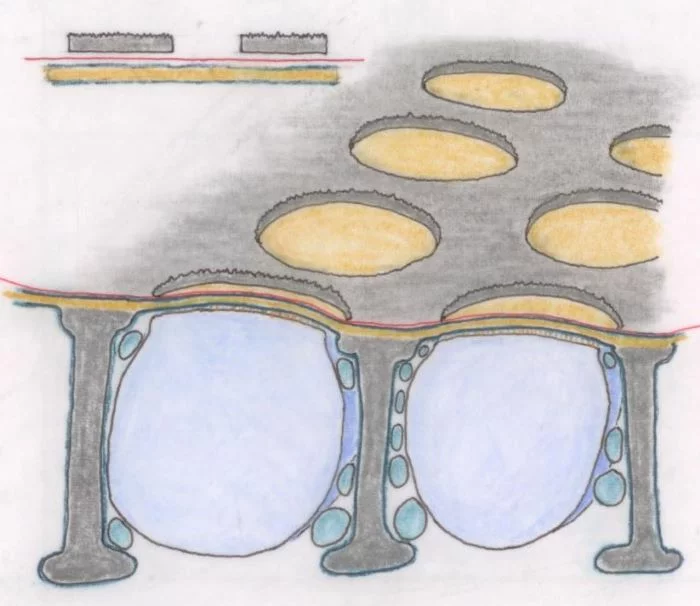

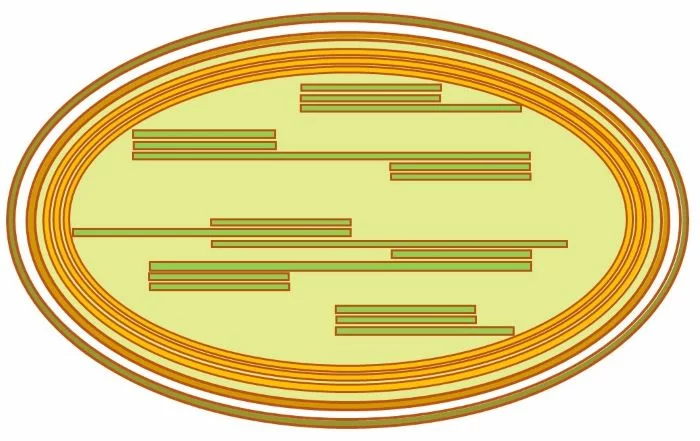

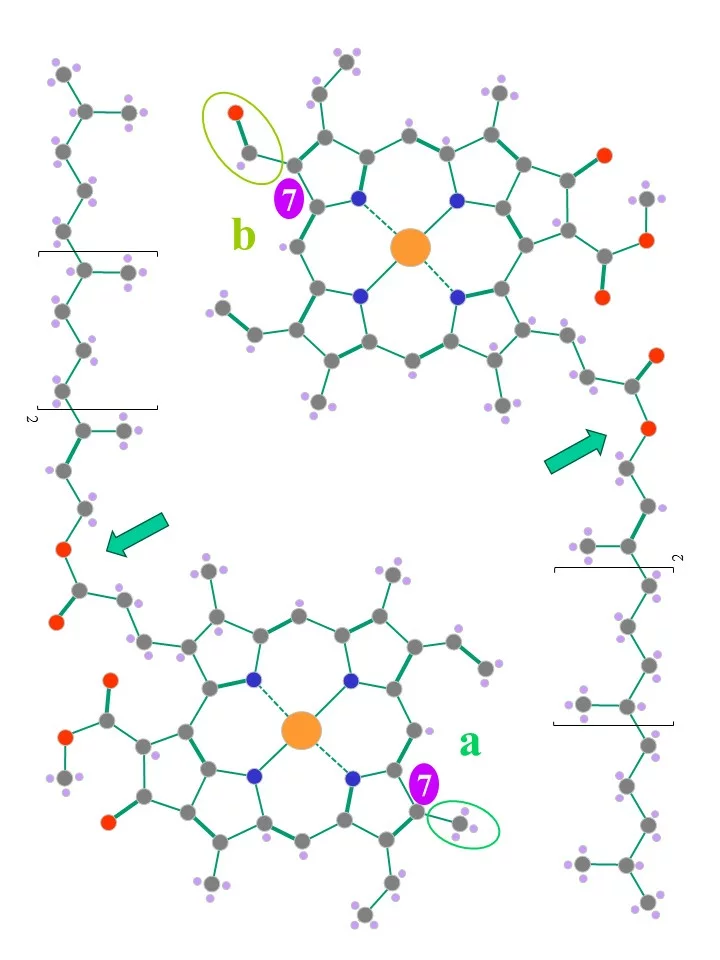

Bau eines Chloroplasten der Chromophyta (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Thylakoid-Dreier-Stapel im Zentrum des Chloroplasten (Cisternenraum dunkelgrün mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran).

Nach außen anschließend Gürtellamelle aus drei durchgehenden, konzentrischen Thylakoiden (Cisternenraum ockerfarben mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran).

Weiter nach außen Chloroplastenhülle (Cisternenraum hellbraun mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran): innere Lipiddoppelmembran abgeleitet vom Plasmalemma des ehemals aufgenommenen Cyanobakteriums; äußere Lipiddoppelmembran abgeleitet von der Membran des Verdauungsvesikels.

Äußerste Ellipse „Chloroplasten-ER“ (Cisternenraum graugrün mit brauner Umrandung für die Lipiddoppelmembran): innere Lipiddoppelmembran vom Plasmalemma des aufgenommenen Eukaryoten stammend, äußere Lipiddoppelmembran abgeleitet von der Membran des Verdauungsvesikels.

Eingestellt am 14. Juni 2025

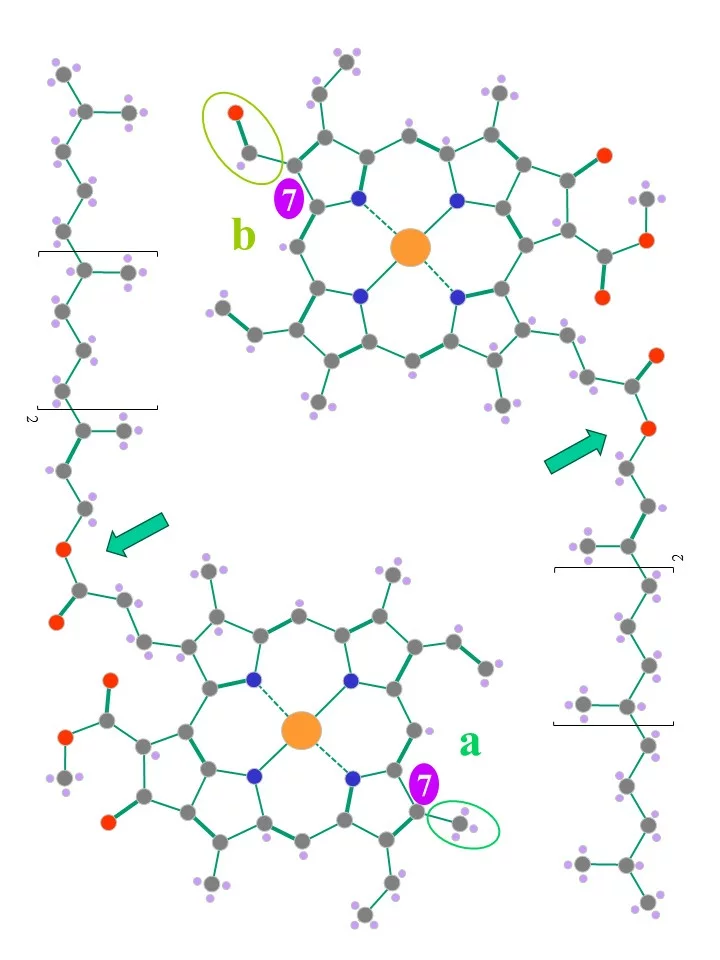

Vergleich von Chlorophyll a und b

Beide Chlorophylle sind mit einem Phytolrest verknüpft (grüne Pfeile), der Chlorophyll c fehlt. An Kohlenstoff C7 besitzt Chlorophyll a eine Methlygruppe [–CH3], Chlorophyll b an dieser Stelle eine Aldehydgruppe [–CHO]

Grau: Kohlenstoff; blau: Stickstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; ocker: Magnesium; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung; strichlierte Linie: Elektronen-Brückenbindung.

Eingestellt am 14. Juni 2025

Vergleich von Chlorophyll C1, C2, C3

Chlorophyll c fehlt ein Phytolrest (grüne Pfeile), der in Chlorophyll a und b vorhanden ist.

Position und Art der Seitengruppen zeigt folgende Tabelle

|

|

Am Kohlenstoff 7 |

Am Kohlenstoff 8 |

|

Chlorophyll C1 |

–CH3 |

–CH2CH3 |

|

Chlorophyll C2 |

–CH3 |

–CHCH2 |

|

Chlorophyll C3 |

–COOCH3 |

–CHCH2 |

Grau: Kohlenstoff; blau: Stickstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; ocker: Magnesium; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung; strichlierte Linie: Elektronen-Brückenbindung.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

1 Chrysophora (HP)

.

Vergiss nie, woher du kommst,

Wo und wer deine Ahnen waren,

Wie sie zufrieden lebten in ursprünglicher Zeit,

Sich begnügten mit dem, was damals ihnen geboten,

Aber doch jede Chance ergriffen, wenn eine sich fand.

.

Chrysóphora lebte nach gleicher Devise,

Vergaß ihre Füßchen nicht:

Von Amöben immer wieder genutzte, veränderbare Struktur,

Holt, wie ehedem, auch flüssige Nahrung über die Haut[1].

.

Ans Licht schwimmt Chrysóphora während des Tages,

Doch nachts lebt sie im Dunkeln von

Zellen, die sie umschließt, was nahrhaft, verdaut,

Den Abfall entsorgt.

.

Der glattschäftigen, kürzeren Geißel Schwellung der Basis

Richtung und Intensität einfallenden Lichts.

Führt bei schwächerer Strahlung Chrysóphora hin zur Quelle,

Bei starker Beleuchtung von ihr weg;

Bestmöglichen Kompromiss.

.

Periphere Flachvakuolen bringt sie nah an den hochwillkommenen Gast,

Füllt dort sie mit filigranen Schüppchen von Silikat[7]

Transportiert sie zum mechanischen Schutz an ihren eigenen Rand.

Ochromónas[8] legt sie später wie Dachziegel außerhalb ab.

Doch wie lange brauchte es wohl

Bis diese Ordnung so stand?

.

Fußnoten

[1] Pellicula: Zellrinde, kompliziert gebaute Zellhülle bei vielen Einzellern mit konstanter Form, die den Zellen Festigkeit verleiht

[2] Mastigonemen: Feine dreiteilige Härchen am Geißelschaft; im Detail aufgebaut aus einer kurzen konischen Basis (1), einem tubulären Schaft, dessen Wand aus zwei unterschiedlich dicken, parallel zu Spiralen gewundenen Elementen besteht (2), die am Ende der Mastigonemen als ein bis zwei dünne Härchen abstehen (3).

[3] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[4] Flimmergeißel: Eine Geißel, die mit Mastigonemen besetzt ist

[5] Hartes ultraviolettes Licht: Ultraviolette Strahlung (UV-A-Strahlung) zwischen 380 und 315 Nanometer Wellenlänge

[6] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[7] Silikat: Mineral aus SiO2 bestehend

[8] Ochromonas: Goldflagellat (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

2 Rücklings nach unten

.

Verzichten auf Geißeln[4] vollkommen wieder,

Fahren fädige Füßchen[5] zum Fangen und Hangeln

Aus der zentralen Zelle hinaus.

.

Im Schatten, in ruhig liegenden Teichen,

Heften sie fein verzweigte Füßchen

An des Wassers Oberfläche,

Leben beständig

Mit seiner Spannung[8].

.

Fotosynthese[9] im diffus einfallenden Licht

Verhilft ihnen zu Süßem[10].

Viele oberflächlich flottierende Happen[11]

Verfangen in ihren filamentösen Füßchen sich,

Verhelfen zu fertiger Nahrung voll Vitaminen[12]

Und frischem, energiereichem Öl[13].

.

Mit dem Rücken nach unten lebt sich gefährlich.

Fliehen bei Angriff ist keine Option,

Doch das Verbinden zu weitflächig feinmaschigen Netzen

Vermindert im großen Verband vielleicht für die Einzelzelle die größte Gefahr[14].

.

Nicht viele fanden Gefallen

An hangelndem Wasserleben.

Nur wenige dieser Sippen verblieben

Bis in die ferne, bis in die heutige Zeit.

.

Fußnoten

[1] Rhizochrysis: Wurzelgoldalge (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[2] Rhizarachnion: Wurzelnetz (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[3] Chrysophora: Bezeichnung für hypothetischen Nachfahren von Heteromona und hypothetischen Vorfahren der Chromophyta

[4] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[5] Filopodien: Dünne, fadenartige Pseudopodien bei Einzellern oder wandernden Zellen in Vielzellern

[6] Schlenken: Wasseransammlung im Moor

[7] Moore: Ökosysteme, in denen durch Niederschläge, Grundwasserzufluss, Oberflächen- oder Quellwasser der Boden permanent wassergesättigt ist. Abgestorbenes organisches Material kann aufgrund von Sauerstoffmangel daher nicht, oder nur unvollständig abgebaut werden. Die Produktion organischer Substanz verläuft folglich schneller als deren Abbau. Auf diese Weise entsteht Torf.

[8] Oberflächenspannung: Eigenschaft der Oberfläche (Grenzfläche) zwischen einer Flüssigkeit und einem Gas wie etwa der Luft. Die Oberfläche einer Flüssigkeit verhält sich ähnlich einer dünnen, gespannten, elastischen Folie.

[9] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[10] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[11] Nahrungspartikel

[12] Vitamine: Organische Verbindungen, deren regelmäßige Zufuhr mit der Nahrung (für den menschlichen Organismus) lebensnotwendig ist, da der Körper sie nicht oder nicht in ausreichenden Mengen selbst herstellen kann.

[13] Fettes Öl, Lipid: Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben

[14] Herdentrieb: Verhalten mancher Tierarten in größerem Zusammenschluss von Individuen, in Herden, zu leben; hauptsächlich aus dem Grund, als Individuum in größerer Gemeinschaft besseren Schutz zu erlangen, als dies einzelnlebend möglich wäre. So ist auch manches Drängeln ins Zentrum der Herde als Individualschutz zu verstehen, während periphere vergleichsweise größerer Gefahr ausgesetzt sind, vielleicht sogar generell in gleicher Gefahr leben wie Einzeltiere. Dieser Vorteil mag in mancher Hinsicht mögliche Nachteile beim Nahrungserwerb ausgleichen, aber dafür entscheidend die Fitness erhöhen. Auch Menschen zeigen dieses Verhalten, überqueren sie in größerer Zahl gemeinsam eine befahrene Straße; die Vorsicht des Einzelnen lässt, falls nicht am Rande der Herde, dabei erheblich nach.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

3 Nicht mehr allein

.

Mucoblasten[1], eingesenkt in die Zellperipherie,

Sondern Schleime nach außen zum Schutz,

Oder als Hilfe zum Gleiten auf rauhflächigem Grund.

Kleben Tochterzellen nach ihrer Trennung zusammen,

Vereinen zur mehrzelligen Sphäre[2] sie

Für gemeinsames Schwimmen im dichten Verbund.

.

Verströmt die weiblich sich fühlende Zelle verlockendes Pheromon[6]:

Schon verlässt ein männlicher Partner den Ort seines eignen Gefüges,

Schwimmt hinüber und – vereint sich mit ihr[7].

.

Entlässt wohl nach meiotischer[11] Teilung

Vier Flagellaten, die

Mehrfach mitotisch[12] sich spaltend,

Jeweils zur Neukolonie zusammentreten und

Freischwebend langsam rotieren im Wasser des Hochmoors[13].

.

Wer wohl als Erster die Dauerzygote[14] silikatischen Ursprungs erfand?

Vielleicht doch schon Chrysophora[15] als Mutter all jüngerer Chrysophyceen.

Sie reichte den Bauplan ihren Verwandten zur

Optimierung für den universellen Gebrauch.

.

Achtzig Millionen Jahre zählen jedoch die aufgefundenen typischen Cysten erst.

Doch wer will glauben, dass diesen ausgetüftelten Bau

Parallel, in gleich komplizierter Gestalt,

Die Chrysophyceen-Verwandtschaft gleich mehrfach erfand?

.

Ein sonst dicht geschloss‘ner Ballon mit kleiner Öffnung zunächst

Verschließt sich mit proteinhaltigem[18] Pfropfen,

Sinkt hinab und legt sich zur Ruh.

.

Zoosporen[19], Coenobienzellen oder Zygoten

Bedienen sich dieser Methode.

Werden Populationen zu dicht,

Entzieh‘n sie so sich Konkurrenz durch die eigene Sippe für einige Zeit.

Teil um Teil nur keimen sie wieder,

Schicken nicht alle sofort ins aktive Leben zurück[20].

.

Fußnoten

[1] Mucoblast: Schleimvesikel

[2] Coenobium: Lockerer, aber doch eng zusammenhängender Zellverband

[3] Synura: Rosetten-Goldkugel (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[4] Monadal: Sind eukaryotische Organismen, oder Stadien davon, die sich mit Geißeln bewegen

[5] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen

[6] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[7] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[8] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[9] Cyste (Überdauerungsform): Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[10] Siliciumdioxid: [SiO2]

[11] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[12] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[13] Schlenken: Wasseransammlung im Moor

[14] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[15] Chrysophora: Bezeichnung für hypothetischen Nachfahren von Heteromona und hypothetischen Vorfahren der Chromophyta

[16] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt;

[17] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben; besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[18] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[19] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[20] Risikominimieren, Risikostreuen: Ein entscheidendes Prinzip der Evolution. Um Verluste an möglichen Nachkommen möglichst zu reduzieren, haben sich erfolgversprechende Strategien entwickelt; z. B. Risikostreuen, was bedeutet, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alle Sporen, Samen oder Früchte, auf einmal reifen zu lassen und in einem Schub zu verbreiten. Zeitliche Streuung z. B. erhöht die Wahrscheinlichkeit, günstige Zeiten für die Verbreitung durch Vektoren zu treffen, oder Perioden für günstiges Wachstum oder fürs Überleben, etc. Freilich wird dabei während eines Zeitpunktes die Menge der Verbreitungseinheiten geringer, doch am Ende wird sich diese Strategie evolutiv für den Organismus lohnen. Wenn aber Organismen fürs Wachstum auf zeitlich beschränktes Vorkommen günstiger Bedingungen angewiesen sind, wird eine explosionsartige Vermehrung die günstigste Lösung sein; in diesem Zusammenhang sind dann schnell reagierende Nebenfruchtformen mit ihren asexuell entstandenen Verbreitungseinheiten von Vorteil, z. B. dann, wenn ein Substrat (Stärke, Zucker, Partner eines Symbionten, Wirt eines Parasiten) stark umworben ist oder nur kurzzeitig zur Verfügung steht. Dieses Risikostreuen ist vergleichbar mit der Risikominimierung, die Aktieninhaber anwenden, wenn sie unterschiedlichste Aktien in ihrem Portfolio sammeln.

Eingestellt am 14. Juni 2025

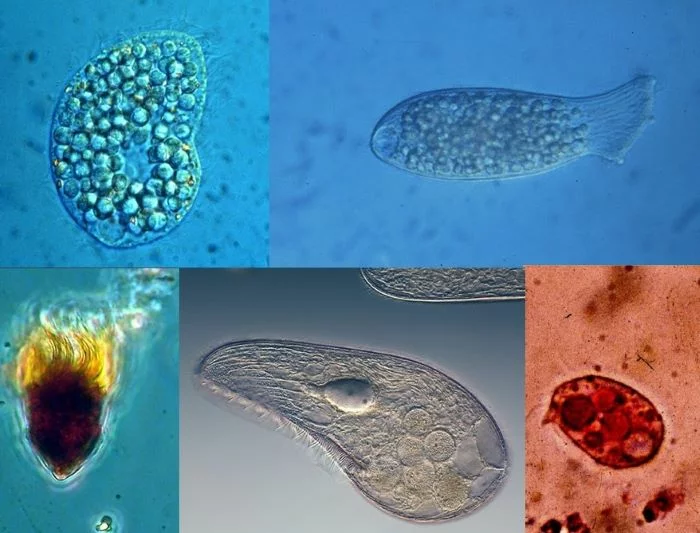

Synura

Autor: Deuterostome

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

4 Nicht ständig unterwegs (HP)

.

Unvorsichtig schwimmt Chrysophora[1] gefährlich nahe am Stein.

Im allerletzten Augenblick stößt sie noch die Schleimkapseln[2] aus,

Bleibt unverrückbar trotz all ihrer Geißelkraft kleben

Bis die Erschöpfung endgültig naht.

.

Verzweifelt schleudert sie ihre

Restlichen Kapseln noch aus,

Drückt den Schleim, langsam rotierend, zur Seite,

Hüllt sich dabei,

Mehr Zufall als Absicht,

In eine Schutztüte ein.

.

Ein Nachteil, den schnell sie zum Vorteil nun wendet und

Wimpernstrudelnd[3] sich Nahrung verschafft.

Denn mehr als zuvor sammelt sie Kraft, vermehrt sich mitotisch[4],

Übergibt ihr gewonnenes Können der Nachkommenschaft. –

.

Wie ist das möglich, mag sich der Biologe nachdenklich fragen.

Ein von außen erworbenes Merkmal vererben,

Ist doch Lamarckismus[5] in reinster Gestalt,

Als unhaltbare Hypothese ist er längstens ins Regal der Geschichte gestellt.

.

Aber nicht doch!

Heute kehrt

Lamarckismus als Epigenetik[6]

Wieder zurück!

.

Stress, wie seit kurzem wir wissen,

Verändert die DNA[7]:

Legt Gene[10] still, aktiviert aber andere neu.

.

Zwei oder mehr Generationen verspüren die Änderung.

Hält der Stress an,

Dehnt sich die Wirkung wohl weit darüber noch aus,

Bringt Nachkommen vielerlei Nachteile ein.

Doch, warum nicht auch Vorteile,

So, wie Chrysophora sie erfuhr?

.

Dennoch bleibt weiter die Frage,

Wie verstetigte Neues sich in seinem Genom?

Denn Methylierungen sind reversibel,

Doch was es braucht, ist ein bleibend modifiziertes Chromosom[11].

Oder ist es doch nur ein Mittel der Selektion[12]:

Wer das Extrem nicht verträgt, verschwindet langsam von dieser Welt?

Epigenetik damit nur Anpassungsgehilfe ist, unter dessen

Schutz mutativ sich Geeignetes etabliert?

.

Wie dem aus sei!

Chrysophoras Nachfahren leben bis heute gut mit der Tüte.

Mit Stielen verlängert, vermitteln sie ausdauernd Halt.

Als Tütenkolonie lebt heute Dinobryon[13].

.

Fußnoten

[1] Chrysophora: Bezeichnung für hypothetischen Nachfahren von Heteromona und hypothetischen Vorfahren der Chromophyta

[2] Mucoblast: Schleimvesikel

[3] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[4] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[5] Lamarckismus: Theorie, dass Organismen Eigenschaften an ihre Nachkommen vererben können, die sie während ihres Lebens erworben haben.

[6] Epigenetik: Teilgebiet der Biologie, das sich mit zellulären Prozessen beschäftigt, welche die Aktivität von Genen beeinflussen. Es geht dabei insbesondere um die Genexpression, die die Entwicklung der Zelle zeitweilig festlegt. Die Epigenetik untersucht die Änderungen der Genfunktion, die nicht auf Veränderungen der Sequenz der DNA, etwa durch Mutation oder Rekombination, beruhen und dennoch an Tochterzellen weitergegeben werden. Grundlage für epigenetische Muster und deren Veränderungen sind biochemische Vorgänge, die anhaltende Änderungen an Proteinen des Chromatins hervorrufen, oder auch eine Methylierung der DNA selbst. Damit können Abschnitte oder ganze Chromosomen so beeinflusst werden, dass die Aktivität ihrer Gene (Transkription) erleichtert oder erschwert, erlaubt oder verhindert wird. Man spricht hier auch von epigenetischer Veränderung beziehungsweise epigenetischer Prägung. Da die eigentliche DNA-Sequenz dabei nicht verändert wird, können epigenetische Effekte auch nicht im Genotyp (DNA-Sequenz) nachgewiesen, wohl aber im Phänotyp beobachtet werden. (https://de.wikipedia.org/wiki/Epigenetik)

[7] DNA (=DNS): Desoxyribonucleinic Acid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation

[8] Methylieren: Ein vorliegendes Molekül mit einer Mehthyl-[–CH3]-Seitengruppe versehen

[9] Basen (Gene): gemeint sind hier die Nucleobasen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin

[10] Gen: Erbanlage, Erbfaktor; Einheit der genetischen Information; Abschnitt auf der DNA der bestimmte Proteinbausteine codiert oder eine bestimmte regulatorische Funktion innehat

[11] Chromosomen (Eukarya): Das Chromatin, die Chromosomensubstanz, wird durch eine Hierarchie von Ordnungsprinzipien in verschiedenen Stufen immer stärker kondensiert: um flache, rundliche Nucleosomen, entstanden aus vier verschiedenen, je zweifach vorhandenen, basischen, daher kationisch wirkenden Histonen, wickelt sich die saure, damit anionisch gestimmte DNA-Helix; sie wird somit durch Anziehung daran stabilisiert. Solche Nucleosomen mit etwa zweifachem DNA-Umlauf reihen sich hintereinander, verbunden über freie DNA; liegen in dichter Folge und werden zum platzsparenden Strang seitenwechselnd in Doppelreihe zusammengefasst; solche Doppelreihen, dann zu Schlaufen gelegt, werden zusammengehalten von anderen speziellen Proteinen, den Condensinen; diese Schlaufen legen sich wieder zu schraubigen Strukturen, die dann zu mehreren im Chromosom zusammen einen definierten Abschnitt bilden. Solche Abschnitte liegen im Chromosom aneinander, hängen über DNA zusammen und bilden Abschnitt für Abschnitt das Chromosom. Solche Abschnitte lassen sich durch Färbung im Lichtmikroskop des Öfteren nachweisen. Im Arbeitskern und beim Transkribieren werden diese Hierarchien gelöst, so dass Transkriptasen in der Lage sind, daran als Matrize mRNA zu synthetisieren. (Nach Lüttge et al. 2010).

[12] Selektion, Selektieren: aussondern, auslesen

[13] Dinobryon: Kelchalge (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

Eingestellt am 14. Juni 2025

Dinobryon divergens

Autor: Frank Fox

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

5 Zuviel des Guten (HP)

.

Wedelschlängelnd[1] und -kreisend kommt sie langsam voran,

Zieht mehrmals dem Teichrand entlang,

Pendelt immer wieder zwischen Hell und Dunkel,

Steuert gezielt einem Licht-Schatten-Spiel am Ende dann zu.

.

Plötzlich umringen sie Tausende Schwärmer[2]!

Dicht versammelt liegen die Körper,

Bedrängen die Ahnungslose von überall her.

In Panik entleert sie rundum die Beutel[3],

Wehrt mit mächtiger Schleimwand unverschämte Zudringlinge ab.

Zum Unglück bettet sie auch die Geißeln mit ein.

.

Unbeweglich liegt sie in Starre inmitten der rudernden Menge;

Treibt nach Ende des Ansturms schwebend nur im Wasser dahin,

Bar jeglicher Chance, selbst zu bestimmen die Richtung des künftigen Lebens,

Über den besten Aufenthaltsort. –

.

Warum Energie verschwenden für unnütze Dinge?

So lautet die wichtige Frage der Evolution.

Schwebend interne Ressourcen für Nachwuchs zu schonen,

Bringt Anzahl und Fitness der Arten voran.

.

Lichtsammelnde Schutzpigmente, wie Fucoxanthin[4],

Unterstützen die Fotosynthese[5] bei Mangel an Licht,

Auch an wenig beschienenem Ort.

.

Schleimumhüllt bleiben viele Zellen des Öftern beisammen,

Teilen sich zwar, doch verlassen die schützende Hülle sie nicht,

Erhöhen vielmehr mit Gelproduktion

Abschirmung und Größe der Zellkolonie[8].

.

Glasklar durchsetzt eine farblose Masse,

Ohne Fotosyntheseaktivitäten zu hemmen,

Versammlung und Zweckgemeinschaft

Weitgehend unabhängiger Zellen.

.

Für Teilung und für Vermehrung der Individuen Zahl.

Die, wanderwillig, neuen Gefilde vertrau‘n.

.

Fußnoten

[1] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[2] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[3] Mucoblast: Schleimvesikel

[4] Fucoxanthin: Zur Gruppe der Xanthophylle gehörender, brauner Pflanzenfarbstoff, der zusätzlich zu Chlorophyllen als Farbstoff der Chloroplasten vorhanden ist, was ihnen erlaubt, effizienter Fotosynthese zu betreiben, da Fucoxanthin vor allem den grünlichen Teil des Lichts absorbiert, den Chlorophyll ungenutzt reflektiert und durch diesen Farbstoff die Fotosynthese effizienter gestaltet.

[5] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[6] Chrysocapsa: Goldschleimkugel (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[7] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[8] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen

[9] Chrysolaminarin, Chrysolaminaran: Speicherglucan von Chromophyta, bestehend aus β 1-3-verknüpfter Glucose

[10] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[11] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[12] Männliche Gameten, Spermien, Spermatozoide, Spermatozoen: Reife, haploide Keimzellen, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

Eingestellt am 14. Juni 2025

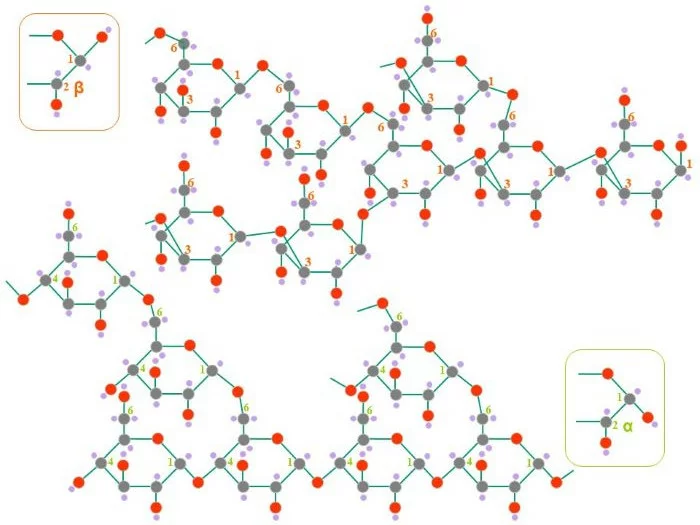

Chrysolaminarin im Vergleich zu Amylopectin (der Stärke); (ppt-generiert Reinhard Agerer)

Oben: Chrysolaminarin; β 1-3- und β 1-6 verknüpfte Glucose (β siehe Einschub)

Unten: Amylopectin; α 1-4- und α 1-6 verknüpfte Glucose (α siehe Einschub)

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

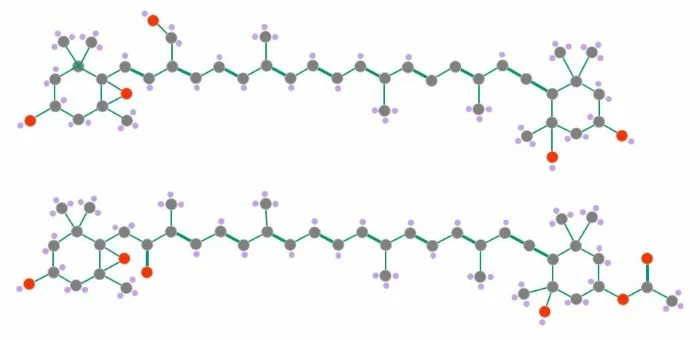

Akzessorische Pigmente der Chromophyta (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben: Vaucheriaxanthin

Unten: Fucoxanthin

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

Chrysocapsa epiphytica

Autor: Chris Carter

Lizenz: Mit Genehmigung; unverändert; Chris.Carter@6cvw.freeuk.com, 24. 5. 2025

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysophyceae, Goldbraunalgen, Goldalgen

6 Alternativen

.

Vegetativ[1] flagellenlos sein, eröffnet neue Optionen.

Anfang und Richtung mitotischer[4] Teilung: vorne beginnend, distal dann endend.

Für zwei Spiegelgleiche gab sich die Zelle dahin.

.

Kein Schleim trennt sie weit voneinander,

Kleben nur locker zusammen.

Ein Verdrehen, Verrutschen verhindert die quer liegende Wand,

Bleiben geordnet so in Reih und in Glied.

.

Nur manchmal tanzt eine der Zellen

Aus der sonst wohlgeordneten Reihe:

Schon formt sich ein Ast und später daran ein Zweig.

Der Faden[5] gleicht bald einem Strauch nun, vielleicht einem Baum.

.

Ein anderer Vorfahre geht einen zweiten Weg:

Hält die Teilungsprodukte entschieden zusammen.

Ändert ständig der neuen Trennwände Richtung,

Entwickelt flachscheibiges, echtes Gewebe[6]

Mit Filamenten[7] an seinem Rand,

Drückt sich fest ans Substrat[8].

Entlassen Sporen aus jeder ihrer Zellen.

.

Zu jung noch ist die Erfindung echten Gewebes,

So kam es zu Differenzierung und Arbeitsteilung[11] noch nicht.

.

Warum Chrysophyceen auch Goldalgen heißen?

Schaut sie euch an!

Ihr werdet versteh‘n!

Kann etwas goldiger sein?

.

Fußnoten

[1] Vegetativ: Im Gegensatz zur generativen Phase

[2] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Augenfleck: Ansammlung von aus Carotinoiden bestehenden Pigmenten einiger Einzeller. Neben dem Augenfleck befindet sich eine charakteristische Protoplasmaschwellung, die einen Fotorezeptor enthält.

[4] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[5] Trichom: Einzellreihiger Faden oder einzellreihiges Haar

[6] Echtes Gewebe, Parenchym: Hierbei sind die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden.

[7] Filament: gemeint ist hier ein Trichom

[8] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[9] Phaeotamnion: Chrysophyceae (Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[10] Thallochrysis: Fladengoldalge (Chrysophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[11] Arbeitsteilung und Differenzierung: sind treibende Kräfte der Evolution. Aufgabenverteilung auf verschiedene Zellen, Zellbereiche, Zellorganellen, Teilbereiche des Organismus, auf Gewebe, führt letztendlich zu hochdifferenzierten, spezialisierten Organen, die sich einzig und allein ihrer Aufgabe – und somit für den Organismus effektiver – widmen können. Damit werden weitere Entwicklungsmöglichkeiten angestoßen, die evolutiv zu ungeahnter Vielfalt führen. Diese treibenden Kräfte lassen sich schon zu Anfang der Organismenevolution aufzeigen und ziehen sich durch bis zur Entwicklung der Menschheit; ja selbst der moderne Mensch kennt diese Prinzipien als Erfolgsrezepte und wendet sie für sein eigenes Leben laufend an.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

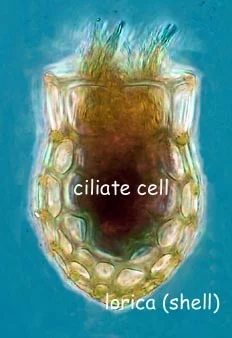

Ciliata, Wimpertierchen

1 Größenordnung (HP)

.

Hinter langgezogenen Inseln

Liegen in ruhiger Reihe, Untiefen verhüllend,

Warme Lagunen mit langsam fallenden Ufern,

Geschützt vor Wellen und Wind.

.

Mineralstoffbeladen ergießt sich,

Lava- und Aschegebirgen entspringend,

Ein schmaler urzeitlicher Fluss

Wasserdurchwühlend ins salzige Meer.

.

Bringt Frische, vertreibt giftige Gase,

Trägt ufernah lagernden Sauerstoff bis in die Tiefen,

Klärt mancherorts trüb liegendes Wasser

Für weithin strahlendes Licht.

.

Wo wäre wohl besser zu leben

Für schwebende Minimikroben[1]

Und schwimmende Kleinstlebewesen

Als hier in der warmen, abgeschiedenen Bucht?

.

Kurz überschattet von Wolken vorüberziehender Schwärmer[4],

Wehren sich, unorthodox nur,

Gegen Amöben[5] mithilfe rasanter Vermehrung.

.

Schier unersättliche Münder flagellengezogener[6] Zellen

Durchpflügen, auf kleinere Beute nur achtend,

Ohne Pause den Rand der Lagune und doch

Bleiben Jagderfolge nicht nur gelegentlich aus.

.

Zu viel Konkurrenz um gleichkleine Beute

Macht Heterotrophen[7] Leben oft schwer.

Für größeren Fang ist der Mund viel zu klein.

Schon aber schwimmt ein riesiges Cytostom[8] durch das Meer.

.

Fußnoten

[1] Mikroben: Mikroskopisch kleine Lebewesen, die einzeln nicht mit bloßem Auge erkennbar sind, zum Beispiel Bakterien und Archäen. Die meisten dieser Mikroorganismen sind Einzeller, zu ihnen zählen jedoch auch wenigzellige Lebewesen (einige Pilze und Algen, viele Amoebozoa, Chromalveolata, Rhizaria und Excavata) entsprechender Größe

[2] Cyanobacteria: Blaualgen (Bacteria)

[3] Purpurbakterien: Darunter werden heute alle obligat oder fakultativ phototroph lebenden Proteobakterien zusammengefasst, bilden deshalb keine monophyletische Gruppe sondern enthalten Vertreter aus den Klassen der Alpha-, Beta- und Gamma-Proteobacteria.

[4] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[5] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos; stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[6] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[7] Heterotroph: Darunter werden alle Organismen subsumiert, die für ihr Leben auf bereits vorhandene organische Substanzen angewiesen sind

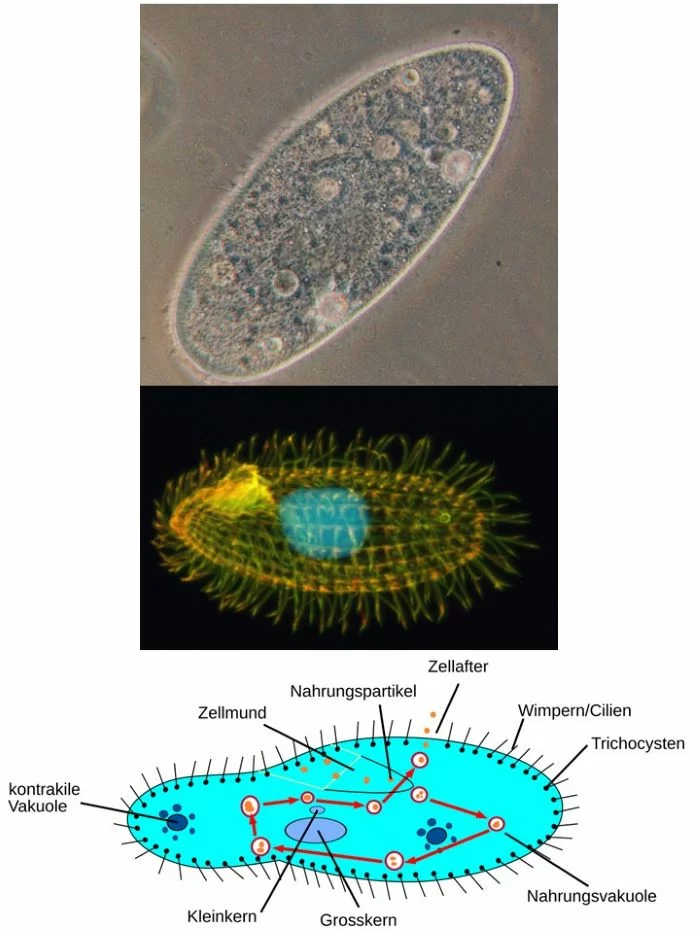

[8] Cytostom, Zellmund: Bereich der Zelle bei Einzellern, an dem das Plasmalemma eine tiefe Einsackung zur Nahrungsaufnahme aufweist; Nahrungspartikel werden dort über Endocytose in Nahrungsvakuolen eingeschlossen, worin sie anschließend verdaut werden.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Ciliata, Wimpertierchen

2 Bänder (HP)

.

Mit entschiedenen Schlägen nähert sich Stomia[1],

Durchpflügt ein Kolonien rudernder Algen[2],

Befüllt ihren weit offenen Trichter[3] und

Leitet wehrlose Opfer hinab in den Schlund[4].

.

Trennt ihn schließlich durch Strömungsdruck ab,

Schickt ihn auf Wanderschaft rundum in der Zelle,

Treibt ihn wieder zurück und stülpt ihn,

Unverdauliche Reste entsorgend,

Schlussendlich zum After[7] hinaus.

.

In Reih und Glied ziehen Nahrungsvesikel[8] des Weges,

Gleiten homogenem Plasma der Zellperipherie[9] entlang,

Bis sie endlich die Kurve erreichen am doppelten Kinetosom[12].

.

Tubulibänder[13], der Basis entspringend,

Eines quer orientiert in der Zelle,

Das zweite der Flanke entlang,

Dirigieren sie wieder in Richtung Ort der Geburt.

.

Sie verankern die beiden Flagellen[14] fest im schwimmenden Körper,

Federn breitflächig Züge und Drücke der wuchtenden Geißeln,

Unterstützt von proteinelastischer,

Distal verlaufender, wurzelartiger Faser[15],

Erlauben Stomia Fahrt aufzunehmen trotz ihrer Größe,

Zum Vorteil der Großzellenjagd.

.

Fußnoten

[1] Stomia: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Ciliata

[2] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[3] Cytostom, Zellmund: Bereich der Zelle bei Einzellern, an dem das Plasmalemma eine tiefe Einsackung zur Nahrungsaufnahme aufweist; Nahrungspartikel werden dort über Endocytose in Nahrungsvakuolen eingeschlossen, worin sie anschließend verdaut werden.

[4] Zellschlund, Zellpharynx: Trichterförmige Vertiefung im oft flacheren Mundfeld eines Ciliaten

[5] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[6] Vesikel: Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[7] Zellafter, Cytopyge: Konstanter Ort in der Zellmembran vieler einzelliger Organismen, über den Reststoffe oder Giftstoffe durch Exocytose ausgeschieden werden; tritt vor allem bei Einzellern mit einer verhärteten Zellrinde, besonders bei Ciliata, auf.

[8] Nahrungsvesikel: Durch Endocytose entstandene Verdauungsvesikel, die tote Partikel oder Organismen enthalten können; verdaut wird, was verfügbar (Proteine, Fette, Zucker, Nucleinsäuren, Cellulose, etc.)

[9] Ektoplasma (Einzeller): Äußerer, organellen- und granulafreier cytoplasmatischer Bereich des Protoplasten

[10] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[11] Alveolen (Chromalveolata): Flache, oft größerflächige Cisternen unterhalb des Plasmalemmas

[12] Kinetosom: Basaler Teil der Geißel mit dem centriolentypischen Bau aus 9 × 3 kurzen Mikrotubuli

[13] Mikrotubulibänder: Zu geraden oder gebogenen Ebenen einschichtig zusammengefasste Mikrotubuli größerer Zahl

[14] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte (Terminalplatte) trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[15] Geißelwurzel, Rhizoplast: Wird gelegentlich als eigenständiges Organell der Zelle gesehen; damit wird der in der Zelle gelegene Teil der Geißel bezeichnet, der verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen der Geißel besitzt.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Ciliata, Wimpertierchen

3 Multiplikation (HP)

.

Behäbig nur hält sich bis zum Platzen gefüllt,

Stómia in Schwebe mit der Flagellen müdem Schlag.

Sinkt zunehmend tiefer hinab,

Sucht mit all ihrer Kraft, dem Sinken entgegenzuwirken,

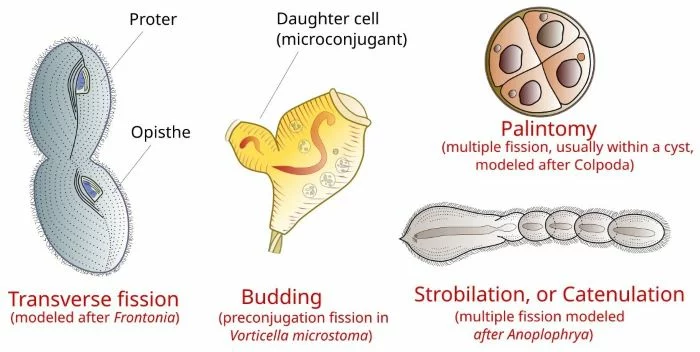

Was Cilia[1], ihre Schwester,

Bereits mit doppelter Zahl an Geißeln, mit Leichtigkeit schafft.

.

In Mode sind dichtere Haare[2] gekommen!

Erst vier, dann acht, auch sechzehn und mehr

Reihen sich an von vorne nach hinten,

Bis dicht ein Pelz die Zelle umfasst.

.

Ein Verfangen der Geißeln, ein Verknoten sogar,

Behindern Cilias stetiges Drängen

Nach neuen, lohnenden Jagdrevieren.

Noch aber fehlt des Geißelschlags Synchronisation.

.

Verbinden sich seitlich, überlagern sich längs.

Richten die Wurzeln in Reihe nun aus

Zu Linien, Schrägen und zu Spiralen.

.

Dicht genug steh‘n sie jetzt für koordinierten Schlag,

Doch zu lang sind die Schäfte

Für unbehinderndes Niederschlagen

Und langsam beugendes Wiedererheben.

.

Wer die Flagellen kürzt,

Verliert zwar treibende Kraft,

Doch ein Verheddern der schiebenden Geißeln

Verminderte ihrer Vielzahl Gewinn.

.

Den Mundraum[5] umgeben nun Cilien dicht;

Strudeln Nahrung hinein,

Leiten sie weiter zum Pharynx[6];

Entweichen gibt es nicht mehr.

.

Wohlgenährt, mit riesigen Happen im Mund,

Nimmt Cilióphora[7] ständig an Größe noch zu.

Erntet, was immer sie findet:

Energiereiche größere Zellen, haben Ciliophora es angetan.

.

Fußnoten

[1] Cília: Schwester Stomias, Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Ciliata

[2] Cilie, Wimper, Flagellum, Geißel, (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[3] Mikrotubulibänder: Zu geraden oder gebogenen Ebenen einschichtig zusammengefasste Mikrotubuli größerer Zahl

[4] Geißelwurzel, Rhizoplast: Wird gelegentlich als eigenständiges Organell der Zelle gesehen; damit wird der in der Zelle gelegene Teil der Geißel bezeichnet, der verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen der Geißel besitzt.

[5] Cytostom, Zellmund: Bereich der Zelle bei Einzellern, an dem das Plasmalemma eine tiefe Einsackung zur Nahrungsaufnahme aufweist; Nahrungspartikel werden dort über Endocytose in Nahrungsvakuolen eingeschlossen, worin sie anschließend verdaut werden.

[6] Zellpharynx: Trichterförmige Vertiefung im oft flacheren Mundfeld eines Ciliaten

[7] Ciliophora: Bezeichnung eines hypothetischen Vorfahrens der Ciliata; Nachfahre Stomias und Cilias

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Ciliata, Wimpertierchen

4 Der Vielzahl Preis

.

Ein kleiner Zellkern[1] nur koordiniert das Geschehen:

Vermittelt millionenfach enzymatische[2] Kraft,

In Nanosekunden[8] minimal phasenversetzt an jeden nötigen Ort.

Er soll zudem für Sex[9],

Vermehrung und Fortpflanzung steh‘n!

.

Drei Alternativen markieren Ciliatas Weg:

Chromosomen[10] im einzigen Kern mehrfach zu reduplizier’n;

Die Anzahl der Kerne beträchtlich erhöh’n;

Oder einen besonders großen für Lebensfunktionen reservier’n,

Der Weg, den Ciliata für immer beschreiten,

Der einzigartig für alle gewählt. –

.

Ein allzu langer Weg wäre es wohl,

Hochstrukturierte, nach allen Seiten verbundene,

Multibasalkomplexe[13] in zigfacher Zahl immer neu zu konstruier‘n.

.

Ist es nicht konsequent, sich Zoosporen zu sparen,

Schon Existierendes einfach quer zur Mitte zu spalten und

Jeder Zelle die halbe Grundkonstruktion zu geben

Für einen unkomplizierten Weiterbau?

.

Dies ist tatsächlich Ciliophoras[14] Weg!

Ihre erfolgversprechende Größe beinahe behaltend,

Ergänzt sie ohne viel Mühe noch fehlende Stücke,

Bleibt dauerhaft somit in Funktion.

.

Aus Eins mach Zwei und

Dann noch Vier!

Gering erscheint ihre Anzahl zwar, vergleichen mit Hunderten Sporen,

Doch die Chance fürs Überleben wächst dafür enorm.

.

Gameten[15], wie auch Zygoten, ist gleichfalls der Aufwand zu groß,

Immer neu Elemente zu bauen, zusammenzusetzen zum festen Verbund.

Nach Teilung vorgelegte Muster verringern gehörig den Aufwand,

Halten Fertigungszeiten und Kosten gering. –

.

Ciliophora sucht einen Partner.

Heben auf alle Grenzen[18],

Vereinen sich, zum genetischen Bund.

Lösen den Makronucleus

In die Bestandteile auf.

.

Meiose[19] ist nun beider Partner Mikrozellkerne Ziel,

Verwerfen je drei von den Vieren,

Verdoppeln mitotisch[20] die bleibenden Zwei,

Tauschen je einen der Kerne,

Trennen sich wieder,

Vereinen die so zusammengewürfelten Partner[21],

Kombinieren die Anlagen neu,

Leiten Ciliophora frisch gebrieft auf zukunftsweisende Bahn.

.

Doch zuvor steh‘n noch drei mitotische Teilungen an:

Acht diploide[22] Kerne birgt somit jede der Zellen,

Vier verschmelzen zur großvolumigen genetischen Masse[23],

Die restlichen warten auf Separation.

.

Der Makronucleus[24] teilt zweimal sich,

Neuentstand‘ne behalten die Größe allerdings bei.

Zweimal die Zelle geteilt, entstehen vier neue Individuen.

Zu einem polyploiden Makro- gesellt sich ein diploider Mikronucleus[25] je noch dazu.

.

Für sexuelle Kontinuität zu sorgen,

Ist des Mikronucleus‘ einziges Ziel.

Der Makronucleus reorganisiert, sortiert, potenziert seine Gene,

Lenkt und ordnet Ciliophoras Aktivität.

.

Fußnoten

[1] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[2] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[3] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül in eukaryotischen Zellen, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli bindet, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann. Dyneinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in Richtung Mikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.

[4] Alpha-Tubulin und Beta-Tubulin: α- und β-Tubuline (je aus etwa 450 Aminosäuren bestehend) polymerisieren zu Mikrotubuli, einem Hauptbestandteil des eukaryotischen Cytoskeletts. Die Tubuline unterschiedlicher Organismen sind nicht identisch, dadurch variieren die Durchmesser der Mikrotubuli zwischen 20 und 30 Nanometer.

[5] Kinesin: Bezeichnet eine Gruppe von Motorproteinen in eukaryotischen Zellen. In Kooperation mit anderen Motorproteinen, wie Myosin und Dynein ist Kinesin wesentlich am intrazellulären Transport von biologischen Lasten entlang der Mikrotubuli beteiligt. Der Kinesinkomplex besteht aus zwei schweren und zwei leichten Proteinketten. Das Kinesin-Protein selbst besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli binden kann und die katalytische Domäne enthält, einem Hals, einem langen Stiel, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen über eine Vielzahl von Verbindungsproteinen interagieren kann. Durch ATP-Hydrolyse am aktiven Zentrum verändert sich die Konformation des Kopfes und des Halses, ein 8 nm langer Schritt über ein Tubulindimer folgt damit. Kinesinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und 'laufen' dann entlang einem Mikrotubulus vom Minus- zum Plus-Ende.

[6] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen

[7] Myosin: Eine Familie von Motorproteinen eukaryotischer Zellen. Koordiniert mit anderen Motorproteinen wie Kinesin und Dynein wesentlich den intrazellulären Transport von Biomakromolekülen, Vesikeln und Zellorganellen längs des Cytoskeletts; ist aber allein an Actinfilamenten tätig.

[8] Nanosekunde: 0,000 000 001 s; 10-9 s

[9] Sexuelle, geschlechtliche Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[10] Chromosomen (Eukarya): Das Chromatin, die Chromosomensubstanz, wird durch eine Hierarchie von Ordnungsprinzipien in verschiedenen Stufen immer stärker kondensiert: um flache, rundliche Nucleosomen, entstanden aus vier verschiedenen, je zweifach vorhandenen, basischen, daher kationisch wirkenden Histonen, wickelt sich die saure, damit anionisch gestimmte DNA-Helix; sie wird somit durch Anziehung daran stabilisiert. Solche Nucleosomen mit etwa zweifachem DNA-Umlauf reihen sich hintereinander, verbunden über freie DNA; liegen in dichter Folge und werden als platzsparender Strang seitenwechselnd in Doppelreihe zusammengefasst; solche Doppelreihen, dann zu Schlaufen gelegt, werden zusammengehalten von anderen speziellen Proteinen, den Condensinen; diese Schlaufen legen sich wieder zu schraubigen Strukturen, die dann zu mehreren im Chromosom zusammen einen definierten Abschnitt bilden. Solche Abschnitte liegen im Chromosom aneinander, hängen über DNA zusammen und bilden Abschnitt für Abschnitt das Chromosom. Solche Abschnitte lassen sich durch Färbung im Lichtmikroskop des Öfteren nachweisen. Im Arbeitskern und beim Transkribieren werden diese Hierarchien gelöst, so dass Transkriptasen in der Lage sind, daran als Matrize mRNA zu synthetisieren. (Nach Lüttge et al. 2010). (Abbildung unter „Eukarya, 7 Gordischer Knoten“)

[11] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[12] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[13] Basalkomplex: Zellinterne Basis der Geißel mitsamt assoziierten Mikrotubuli und verbindende, gestreifte und ungestreifte Wurzelelemente.

[14] Ciliophora: Bezeichnung eines hypothetischen Vorfahrens der Ciliata; Nachfahre Stomias und Cilias

[15] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[16] Cytostom, Zellmund: Bereich der Zelle bei Einzellern, an dem das Plasmalemma eine tiefe Einsackung zur Nahrungsaufnahme aufweist; Nahrungspartikel werden dort über Endocytose in Nahrungsvakuolen eingeschlossen, worin sie anschließend verdaut werden.