5.1 Ascomycota Texte 0-Pl

Onygenales, Hornpilze i.w.S.

1 Grüblerisch

.

Wenig ist’s, was Systematikerherzen[1] erfreut:

Homogene Familien der Ordnung zu geben!

Doch DNA[2] nur bleibt dafür!

Nichts, was Familien sonst so typisch vereint.

.

Doch halt!

Eine der Sippen beschreitet besondere Wege,

Erfand vollkommen Verrücktes, noch nie Dagewesenes,

Um Sporen geballt zu vermehren,

Gemeinsam zu schützen, bis die Zeit,

Sich an Arme zu heften, gekommen.

.

Fußnoten

[1] Systematiker: Wissenschaftler, die sich mit Verwandtschaftssystemen, mit Abstammungsgemeinschaften befassen und entscheidende Merkmale dafür erschließen

[2] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleotidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA

Eingestellt am 15. März 2025

.

Onygenaceae, Hornpilze i.e.S.

1 Eine besondere Nische

.

Wenn Federn und Haare den Tieren entfallen,

Mühsam und kunstvoll von ihren Trägern geformt,

Möchte wohl mancher sich sehnen,

Den kostbaren, von andern verworfenen Wert

Für sich als Moleküllieferant zu verwenden,

Wird aber bald sich gestehen:

Zwecklos, zu fest und stabil sind die Fasern gepackt.

.

Wer kann schon die hohe Ordnung

Die paarweise eng aneinandergeschmiegt,

Je zu zweit zu einzelnen Fasern wieder sich legen,

Um erneut, zu dickeren Bündeln vereint,

Zähe, oft starre Komplexe wie Taue zu bilden?[3]

.

Cysteine[4] geben dem ganzen vernetzenden Halt

Mit Disulfidbrücken[5] von Helix zu Helix,

Von +Fibrillen zur Faser, weiter zum Strang.

Proteasen[6] ein Gräuel, falls nicht besonders getrimmt,

Und doch gelingt es ausgepufft Raffinierten

Sich zu bedienen daran.

.

Onygena[7] und ihre Verwandten, wie sie alle noch heißen,

Leben ausgezeichnet von dem haarig-hornigen[8] Zeug;

Zehren allein von verborgenen Dingen,

Die in Horn und Haaren liegen vertäut.

.

Mögen viele im Boden sich bergen,

Fruchtkörper unaufwendig nur formen als

Kleine, runde Gebilde zwischen Haaren, Federn und Streu,

Oygena selbst aber strebt mit Stiel und Köpfchen empor.

.

Doch eines haben sie alle gemein:

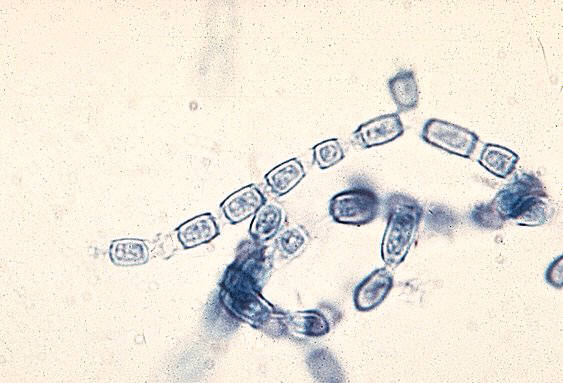

Arthrokonidien[9], in Reihe mit Abstand geboren,

Lassen benachbarter Zellen Septen[10] zerreißen, sich zu befreien,

Gehen in trockenen Massen davon;

Suchen, wenige aber werden auch fündig,

Verstreute Haare, Federn und Horn.

.

Fußnoten

[1] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[2] Helix: Spirale

[3] Keratin: Sammelbegriff für verschiedene wasserunlösliche Faserproteine, die von Tieren gebildet werden und Hornsubstanz charakterisieren; entsprechend ihrer molekularen Konformation, als α-Helix oder β-Faltblatt unterscheidet man α- und β-Keratin; zu Büdeln treten in hierarchischer Ordnung mehrere Fibrillen zu Fasern zusammen und sind umso steifer, je stärker ihre Komponenten durch Disulfidbrücken der Aminosäure Cystein quervernetzt sind

[4] Cystein: Schwefelhaltige Aminosäure

[5] Disulfidbrücke: [–S–S–]

[6] Proteasen: Proteine oder Peptide abbauende Enzyme, dabei lösen sie durch Hydrolyse die Bindungen zwischen ihren Aminosäuren

[7] Onygena spp.: Hornpilze (Onygenaceae – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota -…)

[8] Horn: Substanz, die aus abgestorbenen, mit Keratin gefüllten Zellen besteht

[9] Arthrokonidien: Gliederkonidien; thallische Bildungsweise; hintereinanderliegende Hyphenzellen können dabei in je eine dickwandige Gliederkonidie zerfallen, oder jede zweite Zelle nur wird zur Konidie, wobei die zwischenliegende Zelle kollabiert und dem Separieren der Arthrokonidien dient.

[10] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

Eingestellt am 15. März 2025

.

Arthrokonidien von Coccidioides immitis, Onygenaceae

Hier bildet jede zweite Zelle intern eine Konidie (enterothallisch); Zellen dazwischen kollabieren, helfen den Arthrokonidien sich zu separieren.

Autor: Dr. Hardin

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

Onygenaceae, Hornpilze i.e.S.

2 Was die einen gekotzt, kommt den anderen recht

.

Irgendwo landen sie

– Vergeblich der meisten Bemüh‘n –

Federn und Haare in naher Umgebung zu finden,

Bevor Reserven für immer dahin;

Doch der Sporen Menge sichert ihnen Erfolg.

.

Auf einen Ballen schleimverbundener Federn treffen sie,

Gelangten irgendwie genau dorthin;

Lassen die Speise sich, wie serviert kommt ihnen sie vor,

Bestimmt nicht entgeh‘n,

Treiben ihre Vorhut hinaus und hinein und schließen:

Hier hast du Nahrung, hier bist du zuhaus.

.

Durchzieh‘n – die Mühe hat sich gelohnt, die Strahlen[3], zu lösen –

Dicht mit Fäden[4] das ganze Gezaus,

Finden, mit Feuchte frisch noch durchtränkt

Für Stickstoff und Schwefel, den sie nicht brauchen

– Kein Wunder weil Onygena nur mit Keratin[5] sich ernährt –

Genügend Raum, ihn elegant zu entsorgen.

.

Feine Flocken formen sie nahe der Grenze des Balls[6]

Dem Licht entgegen; noch fühlen die Richtung sie nur,

Doch schon durchdringen Knäuel die weich gewordenen Federn,

Strecken ein Stielchen mit Köpfchen zur Helle empor[7].

.

Noch liegen sie wirr, die Hyphen, darin,

Bald aber drängen Ascogone[8] die Fäden zur Seite,

Treiben, nachdem sie männliche Kerne empfangen,

Mächtige Hyphen, Asci[9] zu bilden, hervor. –

.

Als sie von ihren Ururahnen sich trennten,

Um alles, was viel zu kompliziert,

Beiseitezuschieben, für ein unaufwendigeres Leben. –

.

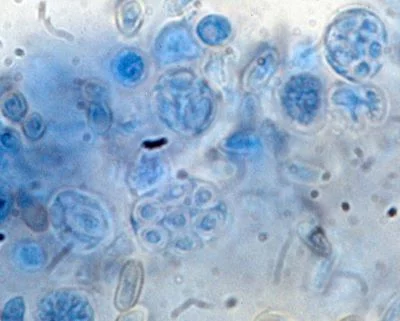

Acht Sporen – wie sich‘s für Pezizomycotina[12] gehört –

Ellipsoid, glatt, fast farblos, bilden sie in

Staubig zerfallenden Asci[13];

Pulvrig füllen sie damit das trockene Köpfchen;

Dazwischen lagern sich einstmaliger Hyphen Fäden[14],

Lockern die staubige Masse,

Dem Wind, nachdem die schützende Hülle zerbröselt, die

Sporen in kleinen Portionen zu geben.

.

Auch Onygena fand Risikostreuen[15] von Vorteil für sich!

Was nützte, alles auf eine Karte zu setzen,

Alle Sporen auf einmal zu streuen,

Wäre der Eulen Gewürge zu selten, nicht genügend frisch? –

.

So wartet Onygena corvina[16] auf ein gekotztes Gewölle,

Nimmt mit Unverdautem vorlieb.

Equina[17] hingegen, lebt viel trockner und härter,

Hufe, Klauen und Hörner nimmt sie für sich!

So mancher mag dabei denken:

Die hat bestimmt einen Hieb!

Doch, wer buhlt schon um diesen Abfall,

Kaum jemand streitet ernstlich darum:

Wer eine Nische[18] alleine besetzt –

Gewinnt!

.

Fußnoten

[1] Sporenwand

[2] Keimhyphae: Hyphe, mit der eine Spore oder Konidie keimt

[3] Federstrahlen: Des Federschaftes Verzweigung zweiter Ordnung

[4] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[5] Keratin: Sammelbegriff für verschiedene wasserunlösliche Faserproteine, die von Tieren gebildet werden und Hornsubstanz charakterisieren; entsprechend ihrer molekularen Konformation, als α-Helix oder β-Faltblatt unterscheidet man α- und β-Keratin; zu Büdeln treten in hierarchischer Ordnung mehrere Fibrillen zu Fasern zusammen und sind umso steifer, je stärker ihre Komponenten durch Disulfidbrücken der Aminosäure Cystein quervernetzt sind

[6] Gewölle: Besonders von Eulen und Greifvögeln herausgewürgter Klumpen unverdaulicher Nahrungsreste, wie Haare, Federn, Knochen

[7] Fruchtkörper: Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[8] Ascogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.

[9] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[10] Ascoloculär: Entwicklung eines Pseudotheciums, wobei die einzelnen, hymenienbildenden Höhlungen als Loculi bezeichnet werden. Der Gegensatz dazu ascohymenial, bei dem von Anfang an nur ein Hymenium angelegt wird.

[11] Bitunicat: Die Auswand besteht aus zwei sich funktionell unterscheidenden Schichten, aus Exo- und Endoascus

[12] Pezizomycotina: Becherlingsartige i. w. S. (Ascomycota – Dikaryota – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Oisthokonta –…)

[13] Prototunicat: Ascuswand ohne vorgebildete Öffnungsstelle; die Wand löst sich auf oder zerfällt

[14] Capillitium (Fungi): Zu dickwandigen Fasern umgewandelte Hyphen, die der Auflockerung der Sporenmasse dienen und zugleich sie dem Verbreitungsvektor Wind anbieten

[15] Risikominimieren, Risikostreuen: Ein entscheidendes Prinzip der Evolution. Um Verluste an möglichen Nachkommen möglichst zu reduzieren, haben sich erfolgversprechende Strategien entwickelt; z. B. Risikostreuen, was bedeutet, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alle Sporen, Samen oder Früchte, auf einmal reifen zu lassen und in einem Schub zu verbreiten. Zeitliche Streuung z. B. erhöht die Wahrscheinlichkeit, günstige Zeiten für die Verbreitung durch Vektoren zu treffen, oder Perioden für günstiges Wachstum oder fürs Überleben, etc. Freilich wird dabei während eines Zeitpunktes die Menge der Verbreitungseinheiten geringer, doch am Ende wird sich diese Strategie evolutiv für den Organismus lohnen. Wenn aber Organismen fürs Wachstum auf zeitlich beschränktes Vorkommen günstiger Bedingungen angewiesen sind, wird eine explosionsartige Vermehrung die günstigste Lösung sein; in diesem Zusammenhang sind dann schnell reagierende Nebenfruchtformen mit ihren asexuell entstandenen Verbreitungseinheiten von Vorteil, z. B. dann, wenn ein Substrat (Stärke, Zucker, Partner eines Symbionten, Wirt eines Parasiten) stark umworben ist oder nur kurzzeitig zur Verfügung steht.

[16] Onygena corvina: Gewöll-Hornpilz (Onygenaceae – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota -…)

[17] Onygena equina: Hörner- und Hufpilz (Onygenaceae – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota -…)

[18] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Onygena corvina Asci und Sporen (Original; Reinhard Agerer)

Rundliche Asci in unterschiedlichen Entwicklungsstadien; reife Asci mit acht dickwandigen Sporen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Onygena-Arten

Oben: Onygena corvina auf Gewölle

Autor: Volker Fäßler

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Unten: Onygena equina auf Horn eines Schafs

Autor: Ben Mitchell Wildeep

Lizenz: Public domain; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

Penicillium, Pinselschimmel

1 Demarkation

.

In einen viertel Liter Wasser

Mit je einem Esslöffel Vitaminsaft und Zucker versetzt,

Mit geschlossenem Deckel zwei Minuten gekocht,

In fünf Plastikbehälter

– So, wie Delikatessenverkäufer sie nehmen –

Heiß noch verteilt,

Locker, bis Kondenstropfen allmählich verschwinden,

Mit Deckel belegt,

Geben Nährböden für einen aufschlussreichen Versuch:

.

Bring sie, bis auf einen[3], sobald sie erkaltet,

Mit offenem Deckel für ein paar Stunden

In einen Kühlschrank, ans Fenster, unter dein Bett,

Auf deinen Schreibtisch, wo du genascht und Limo

verkleckert,

An Hasen- oder Meerschweinchenkäfig, ans Katzenklo,

Verschließ sie und stell sie ins Dunkel für einige Tage und warm.

.

Blickst du durch ihren Deckel nach ein bis zwei Wochen

– Öffne ja die Brutkammern nicht! –

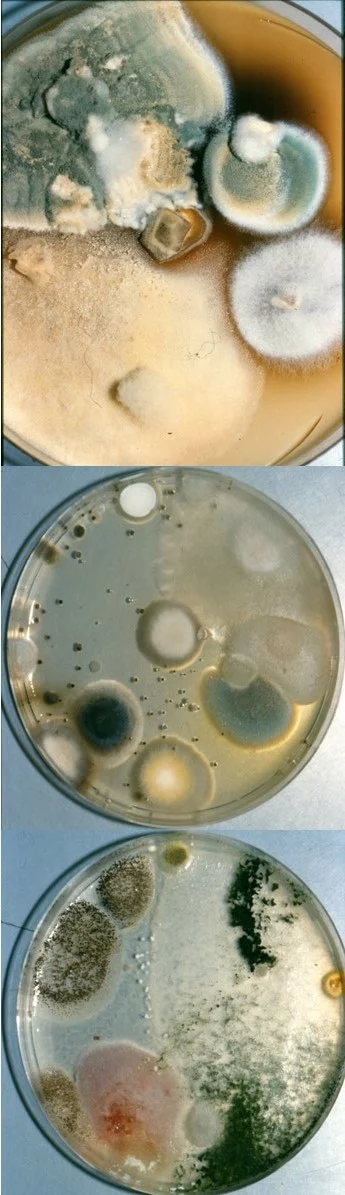

Entdeckst du Mosaike aus Farben und Formen:

Weiß, graubraun, rötlich, schwärzlich und grün,

Glatt oder flaumig, stumpf oder glänzend,

Rund, dort wo einander sie trafen, oft abgeflacht, gar polygonal.

.

Freche überwuchern des Nachbarn Revier,

Andere breiten zur Rundung unbehindert sich aus,

Drängen, wie‘s so scheint, den Nachbarn zum Halb- oder Sichelmond,

Setzen auch klare Linien zwischen sich und ihm!

.

Bakterien, meist jedoch Pilze, wuchsen, mit je einer Konidie beginnend,

Zu diesen Kolonien[4] heran,

Mussten den Platz in der Schale sich teilen,

Stießen an Nachbarn, bildeten Grenzen, trennten andere von ihrem Glück

Mit antimikrobiellen Substanzen[5], die zur Vorsicht in die Umgebung sie gaben,

Um ihr Gebiet zu verteidigen; an der wandernden Peripherie.

.

Fußnoten

[1] Gelatine: Aus tierischen Knochen und Häuten stammende, bei Erkalten gelatinierende, sich verfestigende Substanz

[2] Agartine: Aus Algen stammende, bei Erkalten gelatinierende, sich verfestigende Substanz

[3] Der als Kontrolle verwendet wird, um zu sehen, ob nicht doch schon bei der Herstellung Pilzpropagulen das Medium kolonisierten (offener Deckel!)

[4] „Kolonie“: Ein auf künstlichen Nährmedien sich ausbreitendes Mycel wird meist als Kolonie bezeichnet, obwohl dies keine Kolonie im eigentlichen Sinne ist, die definitionsgemäß aus vielen Einzelindividuen besteht

[5] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet

Eingestellt am 15. März 2025

.

Fängerplatten um Pilzverbreitungseinheiten (Konidien, Sporen) nachzuweisen (Originale; Reinhard Agerer)

Sogenannte Petrischalen, mit Nähragar gefüllt, wurden einige Zeit offen an verschiedenen Stellen stehengelassen, Pilzsporen/-konidien die Möglichkeit zu geben, sich darauf niederzulassen. Nach auflegen des Deckels und einigen Tagen Bebrüten bei Raumtemperatur ließen sich auf diese Weise in der Luft befindliche Pilzverbreitungseinheiten nachweisen. Koloniegrößen, -form, -farben- und Oberflächen weisen auf unterschiedliche Pilzarten hin.

Im oberen Bild zeigen sich Trennungslinien zwischen einigen Kolonien, so zum Beispiel zwischen dem gelblichen und dem weißen Mycel; eine Hemmung ohne freie Zone zwischen dem gelben und dem grünen (Penicillium)-Mycel. Auch zwischen zwei Penicillium-Kolonien (grün) scheint eine Hemmung mit freier Zone vorzuliegen. Ein weißes Mycel in der kleinen, runden und grünen Penicillium-Kolonie, hat ebenso um sich eine hyaline Zone, was auf Hemmung von Penicillium hinweist. Pilzfreie Zonen deuten auf abgegebene, hemmende, vielleicht sogar tötende Substanzen hin.

In den darunter liegenden Petrischalen lassen sich ebenfalls unterschiedliche Farben, Formen, Oberflächen, Wachstumsgeschwindigkeiten und Verhalten gegeneinander erkennen.

Unterste Schale, rechts oben: Ein Penicillium-Mycel (dunkelgrüne Front) überwächst hemmungslos ein weißes Mycel.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Penicillium, Pinselschimmel

2 Rettung

.

Wie oft schon forderten Schicksale Opfer und Tote,

Weil bahnbrechendes Wissen im Schreibtisch verstaubte,

Interesse der Science Community[1] grundsätzlich fehlte,

Oder Revolutionäres zum Nachteil schlichtweg verkannte,

Fehlendes Geld intensiveres Arbeiten stoppte?

.

Und doch spielt der Zufall eine nicht zu unterschätzende Rolle,

Wenn plötzlich und vollkommen ohne Signal

Die Tür in die Zukunft sich meilenweit öffnet,

Eine Erkenntnis der Menschheit Leben und Zuversicht prägt.

.

In den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts zog Dr. Fleming[2]

Ließ sie, in die Ferien wollte er ziehen,

Einige Wochen unbetreut liegen;

Sah bei der Rückkehr – welche Enttäuschung! –

Eines Schimmels Wirken in der bewahrten Kultur.

.

Mit einem zweiten, dann prüfenden Blick erkannte er schnell

Wie den grünlichen Schimmel[5], rund war sein Rand,

In vollem Umkreis Bakterien[6] mieden,

An Stellen fehlten, die er, so war er sich sicher,

In gleicher Weise mit der Drigalskispatel[7] verteilt

Und die ganze Fläche des Agars beimpfte.

.

Keine Hyphen[8] durchzogen der Staphylococcen Revier,

Trotzdem verschwanden sie, oder sie teilten sich nicht;

So kam er klug zu seinem Befund:

Einen löslichen Stoff sezernierte der Schimmel in das Substrat.

.

So zog er den Pilz, als Penicillium[9] entlarvte den Schimmel das Lichtmikroskop,

In größeren Mengen steril als neues Studienobjekt,

Schob dafür einstweilen Bakterien zur Seite[10].

Isolierte tatsächlich aus der Kultur einen Stoff,

Den er Penicillin[11] zur Ehre des Pilze benannte und

Testete alle Bakterienstämme, in seiner Sammlung verwahrt,

Gegen Penicillin und stellte voll Verwunderung fest, nur Gram-Positive[12], wie

Gegen tierische Zellen und Zellen des menschlichen Bluts

Wirkte es, wie gegen Gram-Negative Bakterien, nicht.

.

Eine Dekade ging der Menschheit verloren,

Denn Ende der Dreißiger Jahre erst griffen

– Obwohl in Fachjournalen gut publiziert –

Amerikaner Flemmings Ergebnisse auf und screenten,

– So dafür heute das richtige Wort –

Hunderte Stämme der Allerweltsschimmel und fanden

– Das Glück liegt oftmals so unglaublich nah –

Einen hochergiebigen Stamm in Penicillium chrysógenum[15],

An einer faulen Melone[16] gleich vor der Tür.

Ein Narr wäre, wer nun daran nicht forschte!

.

Der Zweite Weltkrieg mit Millionen Verletzten,

Auch von Mikroben[17] tödlich bedrohte Soldaten,

Brachte die Forschung an Penicillinen erheblich voran,

.

Großproduktion des besten der vier erforschten Penicilline, Penicillin G[20],

Und Injektionsapparate für Applikation

Erhielten Millionen Menschen das Leben,

Gaben noch Hoffnung, wo der Tod bereits nah. –

.

Heute wär für viele kein Leben mehr denkbar,

Ohne der Antibiotika[21] lebenserhaltende Wirkung!

Forscher veränderten, optimierten Penicilline,

Entdeckten noch viele antimikrobielle Substanzen,

Auch gegen Bakterien Gram-Negativen Verhaltens,

Fanden gegen alle – fast alle – bakterienhemmende Mittel.

.

Sorglosigkeit kehrte bei Arzt und Patienten bald ein,

Verschrieben, verspeisten Antibiotika ohne Bedenken;

Dachten nicht an der Bakterien Flexibilität über Generationen hinweg,

Bis Vertrauen und Hoffnung auf einmal zerstoben.

.

Fütterten Tiere mit diversen Antibiotika prospektiv,

Glaubten gesund sie so zu erhalten, ihr Wachstum zu fördern,

Doch Vieles schieden die Tiere, so wie gefressen, glatt wieder aus,

Gaben Bakterien Anlass zur Evolution,

Bis gegen einige Stämme Antibiotika nicht mehr wirkten:

So ist an ihnen die Forschung, wo Dr. Fleming am Anfang schon stand.

.

Fußnoten

[1] Science Community: Gesamtheit der am internationalen Wissenschaftsbetrieb teilnehmenden Wissenschaftler (der betreffenden Disziplin)

[2] Fleming, Alexander (1881–1945): Mediziner und Bakteriologe, Entdecker des Penicillins; Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 1945

[3] Staphylococcen: Staphylococcus (Firmicutes – Grampositive – Bacteria)

[4] Nähragar, Nährboden: Aus Agar gewonnene, sich verfestigende Substanz, versetzt mit speziellen, für bestimmte Organismen zum Wachstum nötigen Nährstoffen

[5] Schimmel (Pilze): Nebenfruchtformen von Pilzen, ein weißlicher, grauer, grünlicher, bräunlicher oder schwärzlicher Belag, der auf feuchten Substraten entsteht

[6] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[7] Drigalskispatel: Ein Zum Triangel gebogener Glasstab mit Glasgriff, mit dessen dem Nährboden aufliegenden Seite eine Bakteriensuspension gleichmäßig verteilt wird

[8] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[9] Penicillium: Pinselschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)

[10] Ließ sie für seine weitere Forschung links liegen

[11] Penicilline: Stoffgruppe aus Penicillium; entstehen biologisch aus α-Aminoadipinsäure, Cystein und Valin

[12] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen; dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt; gram-positive Bakterien sind danach purpurn gefärbt, Gram-negative pinkfarben.

[13] Streptokokken: Streptococcus (Streptococcaceae – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien

[14] Pneumokokken: Streptococcus pneumoniae (Streptococcaceae – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien

[15] Penicillium chrysógenum: Gelbgrüner Pinselschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)

[16] Melonen: In subtropischen Gebieten kultivierte Kürbisgewächse mit großen, saftreichen Früchten

[17] Mikroben: Mikroskopisch kleine Lebewesen, die einzeln nicht mit bloßem Auge erkennbar sind, zum Beispiel Bakterien und Archäen. Die meisten dieser Mikroorganismen sind Einzeller, zu ihnen zählen jedoch auch wenigzellige Lebewesen (einige Pilze und Algen, viele Amoebozoa, Chromalveolata, Rhizaria und Excavata) entsprechender Größe

[18] Ratten: Rattus (Murinae – Muridae – Muroidea – Myomorpha – Rodentia –…)

[19] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[20] Penicillin G: Einziges therapeutisch wichtiges Penicillin

[21] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet

Eingestellt am 15. März 2025

.

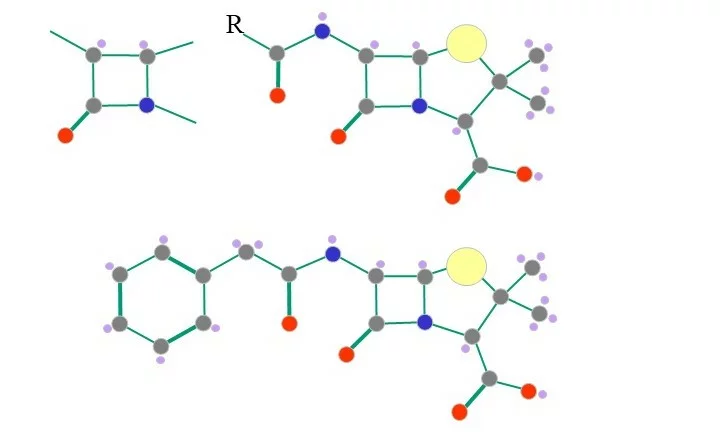

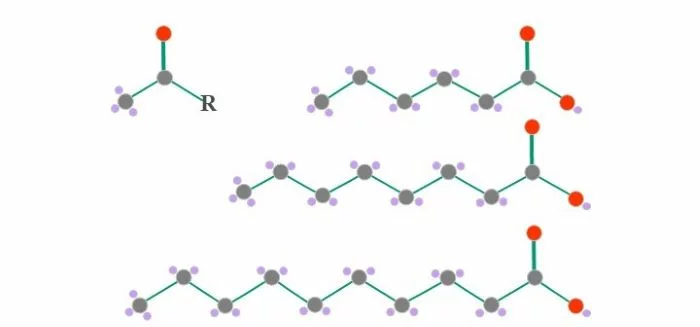

Penicilline (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben rechts: Grundbau der Penicilline; je nach Gestaltung des Restes R, liegen unterschiedliche Penicillin-Moleküle vor.

Oben links: Typisch für Penicilline ist der sog. β-Lactam-Ring (ganz links)

Unten: Penicillin G, das einzige therapeutisch bedeutende Penicillin

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Schwefel: gelb. - Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich. - R: Verschiedene Seitengruppen möglich

Eingestellt am 15. März 2025

.

Penicillium, Pinselschimmel

3 Der Evolution in die Werkstatt geschaut

.

Penicillin[1] in der richtigen Menge Patienten gegeben,

Greift nur Bakterien[2], die gerade sich teilen, ungehemmt an;

Wartet bis neu sich Zellwände bilden,

Ruhende, bescheiden sich gebende, interessieren es nicht.

.

Wird Murein der Sacculi[3] zusammengebaut,

Zur Einhausung stabil vernetzt,

Drängt sich Penicillin, so, wie‘s ihr Sinn,

Lässt die Transporte nicht an ihr Ziel:

Was reißfest geplant, bleibt instabil.

.

Nimmt die Zelle, weil bestens ernährt,

An Volumen, den Sacculus dehnend, wie geplant zu,

Hält die Hülle dem inneren Druck nicht mehr stand,

Zerplatzt, lässt die Zelle schutzlos und nackt:

Ihr Tod ist damit bestimmt,

Der Bakterien Vermehrung gestoppt.

.

Doch nichts ist sicher auf dieser Erde,

Auch wenn Antibiotika wirken zielgenau!

.

Wird Penicillin zu lange, zu oft Patienten gegeben,

Wissen manche Bakterien geschickt sich zu helfen;

Binden Penicillin an eines der eignen Enzyme,

Nehmen ihm einen entscheidenden Teil[6],

Verknüpfen die Fäden des Sacculus

Auf neue Weise wieder stabil.

.

Resistent[7] gegen Penicillin sind diese geworden,

Würden bestimmt mit der Zeit auch wieder verschwinden,

Blieben Nichtmutierte unbekämpft noch am Leben.

Mutierten allein gehört nun die Nahrung, die sie umspült;

Vermehren sich munter,

Denn Penicillin lässt sie für immer in Ruh! –

.

Sehr unwahrscheinlich mag dem Betrachter der Vorgang erscheinen,

Annehmen, Mutationen[8], um Penicilline an eigne Enzyme zu binden, seien sicher zu selten, um

Damit Resistenz einer ganzen Population zu begründen.

Doch müssen auch Skeptiker akzeptieren:

Das integrierte Lactam, von Penicillin rührt es her,

Hat der Bakterien Hülle, um weiterzuleben, stabilisiert.

.

Zum andern ist der Bakterien Teilungsrate mitzubedenken:

Bei guter Ernährung – wo könnte sie besser noch sein

Als im warmen, nährstoffdurchspülten Körper des Menschen? –

Genügen einer einzigen Zelle genau zwölf Stunden,

Um von sich zehn hoch sieben[9] Nachkommen zu bilden.

So setzen sich Mutationen, seien sie noch so selten,

Binnen kürzester Zeit gegenüber nichtmutierten Bakterien durch!

Und wie viele Populationen werden von Penicillinen

Immer wieder und lang überschwemmt?!

.

Durch Mutation und Anpassung[10] danach

Retten sich Bakterien über die Zeit.

Ein kleines, treffendes Zeichen der Evolution!

Nicht nur lokal kommt es vor, sondern weltweit gestreut.

.

Fußnoten

[1] Penicillin G: Einziges therapeutisch wichtiges Penicillin

[2] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[3] Mureinsacculus: Der Bakterien Murein umgibt die Zelle sackähnlich wegen der Zellwand widerstandsfähigen, massiven Konstruktion

[4] Alanin: Aminosäure, [H3C–CH(NH2)–COOH]

[5] Transpeptidase: Bei der D-Alanin-Transpeptidase handelt es sich um ein Enzym, das nur in Bakterien vorkommt. Es katalysiert die Quervernetzung der Murein-Polysaccharidketten über ihre Peptid-Seitenstränge. Dabei wird der D-Alanyl-Rest eines Peptid-Seitenstrangs mit der Aminogruppe eines anderen Peptid-Seitenstrangs verbunden.

[6] Nehmen dem Penicillin den Lactam-Ring

[7] Resistenz, resistent: Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen, wie Witterungsbedingungen, Parasiten, Bekämpfungsmittel

[8] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[9] Zehn hoch sieben: 107 = 10 000 000 (zehn Millionen)

[10] Adaptive Radiation (Ausbreitung mit/durch Anpassung): Ein Prozess, bei dem sich Organismen von einer ursprünglichen Art schnell zu einer Vielzahl neuer Formen entwickeln, insbesondere wenn Veränderungen der Umwelt neue Ressourcen verfügbar machen, biotische Interaktionen sich verändern oder sich neue ökologische Nischen öffnen. Ausgehend von einem einzigen Vorfahren führt dieser Prozess zur Artbildung und phänotypischen Anpassung einer Reihe von Arten mit unterschiedlichen morphologischen und physiologischen Merkmalen. Ein bekannteres Beispiel ist die Adaptive Radiation bei Darwinfinken. Die Gattung Argyranthemum auf Teneriffa hat sich, so wird angenommen, stark diversifiziert durch Einnischung in unterschiedlichste klimatische, höhenlagenabhängige Vegetationszonen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Penicillium, Pinselschimmel

4 "Ist ja nur Mikroevolution"

.

„Schön und gut – besser: scheußlich und schlecht –

Ist der Bakterien[1] Bestreben sich gegen Angriff zu wehren,

In dem sie dem Schimmel[2] die Waffen nehmen,

Schärfen, nutzen und integrieren!

.

Dies als Evolution zu bezeichnen

Scheint mir doch recht verwegen!

Was ist das schon im Vergleich, was weltweit als Evolution,

Falls es sie überhaupt gibt, ist akzeptiert:

Von gleichen Ahnen den Ursprung genommen!“ –

.

„Bedenke, Bakterien fanden vielfache Wege bereits,

Antibiotikagriffen[5] sich zu entziehen:

Zudem noch, was Penicillin[6] schon erfuhr,

Produzieren Bakterien Blockierproteine, um,

Wie Abfangraketen fremde Geschosse zu neutralisieren,

Modifizieren der Antibiotika Zielproteine, um sie dem Gift zu entziehen,

Ersetzen auch Zielmoleküle durch analoge Substanzen,

Dichten Zellwände gegen diverse Substanzen,

Pumpen, was eingedrungen, erfolgreich wieder nach außen,

Gleichen durch Mehrproduktion Verlust an Enzymen[7] doch wieder aus,

Oder verbergen sich unter gemeinsamer schützender Schicht!

So bringen Strategiearsenale Bakterien voran!

.

Je breiter gestreut Antibiotika werden verwendet,

Je größer die Menge beim Kampf mit Erregern,

Gar als vorbeugende Gabe in der Nutztiere Mast,

So häufiger zeigt sich bakterielle Widerstandsmacht!

.

Promisk[8], wie Bakterien sich meistens verhalten,

Tauschen sie munter DNA-Stückchen[9] aus,

Verbreiten, was ihnen Vorteile brachte,

Ohne Lohn in die Nachbarschaft.

.

Zwischen engen Verwandten geschieht dies zwar leichter

– Mit gutem Erfolg –

Doch auch ferne Verwandte, ähnliche Nischen[10] besiedelnd,

Profitieren nicht selten davon.

.

Öffnen ein wenig, einen Spalt nur, die Tür zur Evolution;

Sie zeigt ihr Wirken auf das Genom,

Fördert, falls die Umwelt dies fordert,

Nur ein Glied aus Milliarden Gliedern der Population,

Überlässt sie dem Schicksal für einige Zeit.

.

Belegen, wie schnell die Welt der Mikroben[13] sich ändert:

Siebzig Jahre – evolutiv betrachtet eine verschwindende Zeit –

Brachten Bakterien mit Resistenz gegen fünfzehn Antibiotika in diese Welt.

Kein Medikament, sie zu bekämpfen, ist heute zur Hand.“ –

.

„Was bedeuten schon diese winzigen Schritte,

Was ist schon diese Mikroevolution[14],

Wo schon Otto Normalverbraucher[17] große Unterschiede, Diversität erkennt?“ –

.

„Freilich, von außen betrachtet, gleichen sich

Original und Mutanten wirklich aufs Haar

Im Mikroskop, nur aber dort, wo sie

Zwischen zwei Strichen als winzige Körper zu seh’n.

.

Als Objekt der Evolution[18]

Wirken sie dennoch auch als Subjekt[19]:

Reduzieren, wenn nicht rechtzeitig bekämpft,

Der Menschen und Tiere Population[20].

.

Wenn weiter massiv, fast ohne Beschränkung,

Antibiotika Tieren zum besseren Wachstum werden gegeben,

Werden noch stärker sich Resistenzen verbreiten

Und kein Antibiotikum Menschen mehr retten.

.

Dann werden, wie vor Hunderten Jahren schon,

Bakterien Menschen befallen, selektionieren anhand des Genoms,

Nur jenen ihr Leben belassen,

Die der Krankheitserreger vehement sich erwehren.

So werden Bakterien wieder, was früher sie waren:

Subjekt der Evolution und nicht nur Objekt davon,

Wie der Mensch lange so dachte.

Sie drehen den Spieß einfach um!“ –

.

„Und dennoch bleibt meine Frage bestehen:

Was hat dies alles mit Makroevolution[21] denn zu tun?“ –

.

„Die Zeit ist entscheidend,

So wie der Generationen Dauer und Zahl.

Vielleicht brachte durch Bakterien bewirkter Gentransfer[22]

Die Evolution erst so richtig in Schwung!

.

Und gäb‘ es genügend Zeit noch bis hin zum Ende der Welt,

Würde dann die Menschheit noch so besteh‘n, wie sie heute sich sieht?

Doch so weit wird es nicht kommen!

Zuvor wird die Welt zum Licht hin mutiert.[23]“

.

Fußnoten

[1] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[2] Schimmel (Pilze): Nebenfruchtformen von Pilzen; ein weißlicher, grauer, grünlicher, bräunlicher oder schwärzlicher Belag, der auf feuchten Substraten entsteht

[3] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[4] Affen: Im weitesten Sinne menschenähnlich erscheinende Tiere, die unterschiedlichsten Verwandtschaften zugehören

[5] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet

[6] Penicillin G: Einziges therapeutisch wichtiges Penicillin

[7] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[8] Promisk (Promiskuität): Häufiger, meist versetzter oder gleichzeitiger Sexualkontakt mit mehreren, wechselnden Partnern

[9] Horizontaler Gentransfer: Im Gegensatz zum vertikalen Gentransfer (von einer Generation zur anderen) wird beim horizontalen Gentransfer genetisches Material, DNA-Bruchstücke, auf andere Individuen, andere Arten oder sogar auf andere Organismengruppen übertragen; dies kann direkt erfolgen (Transformation) oder mit Fremdhilfe

[10] Nischen (ökologische): Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt

[11] Multiresistent: Gegen viele Wirkstoffe, vornehmlich Antibiotika, resistent

[12] Immun: Vor etwas gefeit, gegen etwas unempfindlich sein

[13] Mikroben: Mikroskopisch kleine Lebewesen, die einzeln nicht mit bloßem Auge erkennbar sind, zum Beispiel Bakterien und Archäen. Die meisten dieser Mikroorganismen sind Einzeller, zu ihnen zählen jedoch auch wenigzellige Lebewesen (einige Pilze und Algen, viele Amoebozoa, Chromalveolata, Rhizaria und Excavata) entsprechender Größe

[14] Mikroevolution: Unter Mikroevolution wird landläufig eine Evolution verstanden, die von außen betrachtet, nicht offensichtlich ist; so gilt manchen (je nach Einstellung) die Entstehung von Formen und Unterarten, ja von Arten, nur als Mikroevolution, als eine Evolution, die, wenn auch schwierig, doch Laien irgendwie nachvollziehbar erscheint.

[15] Echte Pflanzen: Plantae (Eukarya)

[16] Echte Tiere: Animalia (Opisthokonta – Eukarya)

[17] Otto Normalverbraucher: Der Nachname „Normalverbraucher“ stammt von Lebensmittelkarten, die im Zweiten Weltkrieg und noch mehrere Jahre danach ausgegeben wurden. Lebensmittelmarken mit dem Aufdruck „Nur für Normalverbraucher“ gingen an Personen, denen kein besonderer Bedarf zuerkannt wurde – anders als etwa Schwerstarbeitern, Schwangeren und Kriegsversehrten. Otto hieß seit der Kaiserzeit im Berlinischen eine Sache, über die in Anredesätzen Hochachtung ausgedrückt wurde, einen Braten etwa: „Das ist aber ein Otto!“ (wikipedia.org/wiki/Otto_Normalverbraucher)

[18] Objekt der Evolution: Wirken der Evolution auf einen Organismus

[19] Subjekt der Evolution: Ein Organismus bewirkt Evolution anderer

[20] Population: Bevölkerung

[21] Makroevolution: Unter Makroevolution wird eine Evolution verstanden, die von außen betrachtet, sofort ins Auge fällt, die sich in unterschiedlichster Verwandtschaftszugehörigkeit ausdrückt, wie Knochenfische (Teleostei), Knorpelfische (Chondrichthyes), Schildkröten (Testudines), Schlangen (Serpentes), Krokodile (Crocodylia), Huftiere (Ungulata), Beuteltiere (Marsupialia), Säugetiere (Mammalia), Nagetiere (Rodentia), Bedecktsamer (Magnoliatae), Apfel (Malus domestica), Orange (Citrus sinensis), Avocado (Persea americana), etc.

[22] Horizontaler Gentransfer

[23] Weltuntergang und Neuschaffung als transzendente Welt aus einer uns noch unbekannten, doch uns bewussten, aber ungreifbaren Materie („Dunkle Materie“) und unfassbaren Energie („Dunkle Energie“)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Penicillium, Pinselschimmel

4 Camembert und ähnliche Weichkäse

.

Ob Weich-, Schnitt- oder Hartkäse sollen entstehen,

Entscheidet des Käsebruchs[1] Wassergehalt,

Denn je stärker und öfter mit Lab oder Säure zum

So mehr verliert sie über Siebe Molke[4],

So härter wird Käse, am Ende so hart wie Parmesan[5].

.

Heben entscheidend den Säuregehalt, drücken des Bruchs pH auf Werte um Fünf,

.

Der verschiedenen Weichkäsesorten Aroma

Hängt von beteiligten Pilzen, von Reifebedingungen, sowie Temperaturen ab,

Auch, wann und wie stark Jungkäse außen gesalzen, ob pasteurisierte oder Rohmilch verwendet wird:

So entsteh‘n verschiedn‘e Geschmacksnuancen, zum Beispiel von Brie und Camembert;

Für Rotschimmelkäse, der unter Camembertiis[20] Decke

Zusätzlich rötlich sich zeigt, wurden Rotschmierbakterien[21] zugesetzt. –

.

Blauschimmelkäse wie Roquefort, Gorgonzola[22] und ähnliche blau durchsetze Sorten,

Rühren wesentlich von Penicillium roquefortii[23] her,

Dessen Konidien, nach Vorreifung des Bruchs mit Geotrichum und Hefen,

Dem Käsebruch zugesetzt,

Den Käse mit luftbedürftigen Hyphen[24] durchdringen;

Dafür werden Jungkäsezylinder durchstochen, damit

Reifer Blauschimmelkäse sein charakteristisches Aussehen mit

Gängen voll blauer Konidien erhält. –

.

Merkwürdig-Außergewöhnliches umrahmt des Roquefortkäses Werden:

Gilt er doch nur als solcher, wenn er von der Schafrasse Lacaune[25]

Aus roher Schafsmilch begrenzter Gebiete[26] gewonnen und ausschließlich in Kalkfelsgewölben

.

Eine Sage übernimmt sicher dabei eine Rolle,

Die erzählt, wie der Roquefort-Käse wurde entdeckt:

Ein Hirte, der seinen Bortzeitkäse einmal im Höhlenunterstand liegengelassen,

Als einem hübschen Mädchen er, das vorübereilte, nachgerannt,

Den Käse darüber – wer kanns nicht verstehen? – vergaß,

Ihn dann doch nach wenigen Wochen wiederum sah,

Erstaunt ihn blau bewachsen und doch

Wunderbar schmackhaft mit diesem Schimmel fand. –

.

Dort in den Höhlen natürlich vorkommenden Penicillium roquefortii,

– Ob er im größeren Maßstab dort immer noch kultiviert, sei dahingestellt –

Vermehrt man, indem Brot, das außenherum verkohlt fast gebacken,

In Mengen aufgebrochen, in die Käsehöhlen es legt,

Wartet, bis es, feucht noch im Innern, fast gänzlich verschimmelt,

Trocknet, zu feinem Pulver vermahlt und dann, ihn inokulierend, dem Käsebruch damit inokuliert[29].

.

Eine Woche lang verbleibt in perforierten Tonformen der Käse,

Wird gewendet, mit Salz bestreut,

Mit Nadeln Luftkanäle für den Edelschimmel in ihn gestochen,

In Zinnfolie gewickelt drei Wochen danach,

Und für aromatische Nachreifung für

Drei Monate in kühlere Höhlen gebracht.

.

Siebzehn Höhlen stehen dazu bereit, die sich über

Zwölf Stockwerke durch den Kalk des Combalou-Massivs zieh‘n,

Dem Roquefort Zeit und Klima zu geben, damit er bekannte Aromen entwickelt aus

.

Fußnoten

[1] Käsebruch: Substanz, die nach Zugabe von Lab oder Milchsäure als gestöckelte Milch nach Zerteilen (brechen) entsteht, um Molke abzutrennen.

[2] Gestöckelte Milch, Saure Milch: Durch Säure verfestigt sich die Milch; wird sie entnommen wirkt sie eckig-bröckelig, was als gestöckelt bezeichnet wird

[3] Käseharfe: Besteht zumeist aus einem Edelstahlrahmen, in den bis zu 24 feine, parallel verlaufende Drähte gespannt sind.

[4] Molke: Wässrig-grünlichgelbe Flüssigkeit, die bei der Käseherstellung entsteht; nach Abtropfen, oder Gerinnung durch leichte Erwärmung, flüssiger, aufgefangener Teil der geronnenen Milch

[5] Parmesan: Hartkäse aus Kuhmilch mit mindestens 32% Fett in der Trockenmasse; darf nur in den Provinzen Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna westlich des Reno und Mantua südlich des Po produziert werden.

[6] Milchsäuregärung: Prozesse des Energiestoffwechsels von Lebewesen, bei denen Glucose und andere Monosaccharide zu Milchsäure abgebaut werden

[7] Leuconostoc spp. (Leuconostocaceae; nicht separat behandelt; Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria): In der Umwelt weitverbreitete aerotolerante Bakterien; spielen in verschiedenen industriellen und Lebensmittelfermentationen eine wichtige Rolle; vergären Glucose und Fructose zu Milchsäure

[8] Lactococcus spp (Steptococcaceae; nicht separat behandelt – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien; erzeugen durch Gärung Milchsäure

[9] Lactobacillus (Lactobacillaceae; nicht separat behandelt – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); meist stäbchenförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure

[10] Geotrichum candidum (Dipodascaceae – Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[11] Candida valida (Debaryomycetaceae; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[12] Rhodotorula spp. (Sporidiobolales – Microbotryomycetes – Pucciniomycotina – Basidiomycota – Dikarya –…)

[13] Pichia spp. (Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[14] Kluyveromyces spp. (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[15] Lipolytisch: Lipide hydrolytisch spaltend

[16] Proteolytisch: Proteine zerlegend

[17] Penicillium camembertii: Käse-Weißschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)

[18] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[19] Käsemeister: Fachmann für die Herstellung, Reifung und Qualitätssicherung von Käse

[20] Penicillium camembertii

[21] Rotschmierbakterien: Brevibacterium linens (Actinomycetales – Streptomycetes – Actinobacterien – Grampositive – Bacteria)

[22] Gorgonzola: Norditalienischer Blauschimmel-Weichkäse aus Kuhmilch mit mindestens 48 % Fett in der Trockenmasse; Herstellungsgebiete ausschließlich in Piemont und Lombardei

[23] Penicillium roquefortii: Käse-Blauschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)

[24] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[25] Schafrasse Lacaune: Trägt weiße Wolle, wobei rassetypisch der Kopf, Unterhals und Bauch oft unbewollt sind

[26] In Frankreichs Départments Lozère, Aveyron, Tarn, Aude, Hérault, Gard, Alpes-Maritimes, in etwa 500 Kommunen von ca. 100 km Radius um Roquefort-sur-Soulzon

[27] Cevennen Combalou-Bergmassiv: südöstlichste Teil des französischen Zentralmassivs; Karstgebirge mit engen, steilen Schluchten und Hochebenen

[28] Roquefort-sur-Soulzon: Ein südfranzösischer Ort und eine Gemeinde mit 528 Einwohnern im Süden des Départements Aveyron in Südfrankreich

[29] Inokulieren (mit einem Mikroorganismus versehen): Bei diesem Vorgang wird ein Substrat mit Bakterien, Hefen, Konidien oder Sporen versehen; nach dem Anwachsen sehen die kleinen Kolonien wie Augen aus, deshalb ‚inokulieren‘.

[30] Methylketone: Ketone, die als Rest einer nicht endständigen [–C=O]-Gruppe mindestens eine Methyl-[ CH3–]-Gruppe enthalten; folgen der allgemein der Formel [CH3–C(O)–R]; Aroma- und Geschmacksstoffe besonders von Roquefort

[31] Capronsäure: eine C6-Säure; Aroma- und Geschmacksstoff besonders von Roquefort

[32] Caprylsäure: eine C8-Säure; Aroma- und Geschmacksstoff besonders von Roquefort

[33] Caprinsäure: eine C10-Säure; Aroma- und Geschmacksstoff besonders von Roquefort

Einestelt am 15. März 2025

.

Geschmacks- und Aromastoffe des Roquefort-Käses (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben, links: Methylketone. – Oben rechts: Capronsäure. – Mitte: Caprylsäure. – Unten: Caprinsäure.

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Wasserstoff violett. – Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Perithecienascomycota, Krugschlauchpilze

1 Nur eines vereint sie

.

Wer dächte nicht, betrachtete jemand dieser Pezizomycotina[1] Fruchtkörperform,

An die zwar ungestörte Entwicklung, doch auch an der Meiosporangien[2] übertriebenen Schutz,

Der für Sporenverbreitung Asci[3] zwingt, falls zu eng wird des Fruchtkörpers Hals,

Ihr Verhalten zu ändern für erfolgreiche Sporenpropagation[4]:

.

Denn schössen sie wildentschlossen, so wie sie sind,

Füllten Sporen wie einen Trichter des Peritheciums[5] Hals;

Je mehr von ihnen den Hohlraum befüllten,

So mehr drückten Neue die Vorgänger aus der Mündung hinaus,

Blieben zu Fäden, zu Cirren[6], verklebt,

Würden von Insekten[7] genommen, vielleicht nach Trocknen von Winden verstäubt.

.

Warum, fragt sich deswegen manch ein Perithecienträger,

Die Sporen noch schießen,

Wenn der Hals viel zu lang, zu eng für die Asci

Und Sporen sich doch nur in der Höhlung versammeln,

Ohne Aussicht, wie andere zentimeterweit

Propagulen in die Umwelt zu bringen?

.

Konsequent verliert sich vielfach ihr Mühen;

Lösen einfach des Ascus Wand,

Schieben, mit Schleimen umhüllt,

Sporen gegen die Mündung und weiter voran.

.

Elegant lösen Findige dieses Anhäufungsproblem:

Kurz vor Abschuss streckt sich der Ascus,

Einer nach dem andern, erheblich voran,

Erreicht er der Mündung annähernd gleichgroße Öffnung,

Schießt er und zieht sich, der

Nächsten Kanone[8] Platz einzuräumen, wieder zurück.

.

Fußnoten

[1] Pezizomycotina: Becherlingsartige i. w. S. (Ascomycota – Dikaryota – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Oisthokonta –…)

[2] Meiosporangium: Eine sporenbildende Zelle, in der Karyogamie (K!) und Meiose (R!), also Verschmelzung haploider Kerne und anschließend den doppelten Chromosomensatz reduzierende Kernteilungen erfolgen und danach Meiosporen entstehen

[3] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[4] Propagation: Ausbreitung

[5] Perithecium, Krugförmiger Fruchtkörper, (Pezizomycotina): Bauchig-flaschenförmiger Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche) mit enger Mündung, durch die sich die streckenden Asci ihre Sporen in die Umwelt schießen, oder im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden.

[6] Cirren: Zu langen Fäden zusammenhängende Konidien oder Sporen

[7] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[8] Ascus

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycotina, Becherlingsartige i.w.S.

1 Aufs Feinste geregelt

.

Auch sie formen, wie sich’s für Ascomycota[1] gehört,

In freier Zellbildung[2] acht Sporen zumeist:

Nehmen den so genannten Ascusvesikel[3],

Coaxial[4] zur Zelle entstanden, in Pflicht,

Der, sich nach innen in einzelne Lappen zergliedernd,

Alle Kerne je mit Protoplasma[5] umschließt.

.

Des Meisporangiums[6] Wandung,

Apikal besonderes differenziert,

Schießt, wie schon an anderer Stelle gehört,

Über Druck die Sporen

Zentimeterweit in die Luft, damit sie für

Weitertransport in verwirbelte Luftschichten gelangen.

.

Jede Verwandtschaft kreiert ihr eignes Modell,

Hocheffizient ihr Ziel zu erreichen;

Wenige nur verzichten wieder darauf;

Überzeugen, raffiniert wie sie sind,

Darmpassage abzulegen an anderem Ort. –

.

Bleiben mit zentralem, einfachem Porus[14]

Miteinander für interne Transporte verbunden;

Die Öffnung begleiten beidseits des Septums

Um bei Bedarf sie raschestmöglich zu schließen,

Doch wieder öffnen zu können danach.

.

Der Körperchen Form variiert zwar verwandtschaftsbezogen, doch

Einheitlich ist ihr kristallgitterähnlicher Bau.

.

Fußnoten

[1] Ascomycota: Schlauchpilze (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[2] Sporenbildung durch freie Zellbildung (Ascomycota; keine Zellzerklüftung!): Dabei werden, auf unterschiedliche Weisen beginnend, um den Zellkern mit Zellmembransystemen Protoplasmaportionen des Sporangiums herausgeschnitten; da dies um jeden Zellkern individuell geschieht, bleiben zwischen den separierten Portionen noch Protoplasmareste erhalten, die bei der Sporenbefreiung eine osmotisch wirkende Rolle innehaben.

[3] Ascusvesikel: Wird eine flache Struktur einer dünnen, flächigen Cisterne benannt, die im Zentrum des Ascus (coaxial mit ihm, zunächst zylinderähnlich nahe des Plasmalemmas) entsteht, anfangs sackartig die acht haploiden Kerne umgibt, um dann, sich nach innen zu lappend, zusammen mit jedem Kern eine

Protoplasmaportion zu umhüllen, um eigenständige Zellen, die jungen Sporen, in freier Zellbildung aus dem Protoplasten des Ascus herauszuschneiden. In die flache sporenumgebende Cisterne werden dann Wandsubstanzen für die Sporen sezerniert; Restcytoplasma bleibt dafür noch über, wie auch den ascusinternen Druck zu erhöhen, um damit den Ascus für die Sporenbefreiung zu öffnen.

[4] Coaxial: Bezeichnung für übereinstimmende Zentralachsen dreidimensionaler Elemente

[5] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[6] Meiosporangium: Eine sporenbildende Zelle, in der Karyogamie (K!) und Meiose (R!), also Verschmelzung haploider Kerne und anschließend den doppelten Chromosomensatz reduzierende Kernteilungen, erfolgen und danach Meiosporen entstehen

[7] Wirbeltiere: Craniota (Nothochordata – Chordata – Deuterostomia – Bilateria – Animalia –…)

[8] Als Vektoren: Transporteur, Überträger, Ausbreiter

[9] Fruchtkörper (Pilze): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[10] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[11] Trichal (Algen, Pilze, u.a.): Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[12] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[13] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.

[14] Einfacher Septenporus: Eine zentrale Öffnung der Querwand, ohne irgendwelche besonders geformte Porenränder

[15] Woronin-Bodies: Organelle, deren im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) zu erkennender interner Bau wegen regelmäßiger Anordnung kleinster kugelförmiger Proteinteilchen eine kristallgitterartige Struktur vortäuschen

[16] Woronin, Mikhail Stepanovich (1838 – 1903): Russischer Botaniker mit bemerkenswerten mykologischen Kenntnissen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Freie Zellbildung der Sporen bei Pezizomycotina: mit Ascusvesikel (Kreide; Reinhard Agerer)

Jeweils nur die Hälfte des Ascus-Durchmessers gezeichnet; nur Anschnitte und diese nicht maßstabsgetreu. – Zellwand des Ascus: rotbraun. – Lipiddoppelmembran (braun-gelb-braun). – Protoplast: grau. – Zellkern: dunkelgrau.

Links: Beginn der Ascosporenbildung kurz nach der Meiose und anschließender Mitose; nur vier der acht Kerne gezeigt. Ein Ascusvesikel (als Vesikel erkennbar durch den Hohlraum zwischen den beiden Lipiddoppelmembranen) entwickelt sich aus einzelnen Cisternen (nicht gezeigt) parallel zum Plasmalemma (coaxial) als Hohlzylinder rund um die Ascusinnenseite; der anfangs einigermaßen gestreckte Ascusvesikel beginnt schon einige Einwölbungen in den Protoplasten zu bilden.

Rechts: Im fortgeschrittenen Stadium hat sich der Ascusvesikel lappig zerteilt und die Teile beginnen, Protoplasmaportionen um die Kerne herausschneidend, die Kerne mit Cisternen zu umgeben. Sporen noch nicht vollständig herausgeschnitten; Restcytoplasma wird überbleiben.

Nach Müller & Löffler (1982), Seite 239, Abb. 114 und Webster & Weber (2007), Seite 238, Abb. 8.11)

Eingestellt am 15. März 2025

.

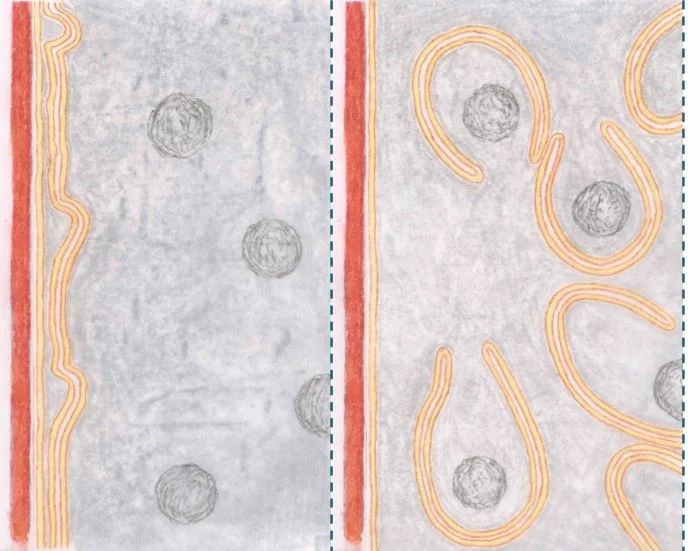

Woronin-Bodies der Pezizomycotina (Schema, ppt-generiert; Reinhard Agerer. Unterlegtes TEM-Bild; Reinhard Agerer, Original)

Links: Schematischer Längsschnitt durch eine Hyphe mit einfachem Porus. Das Plasmalemma (braun-gelb-braun) kleidet auch den Porus aus und umgibt die Woronin-Bodies. Mehrere unterschiedlich große und geformte Woronin-Bodies mit charakteristischer kristallartiger Struktur des Inhalts sind mit dem Porus assoziiert.

Unterlegt: TEM-Bild zeigt die natürliche interne Struktur der Woronin-Bodies.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycotina, Becherlingsartige i.w.S.

2 Merkmalssyndrom

.

Die einen und andern vergessen zwar nicht den

Vorteil, mit Hefen[1] zu leben und,

Wenn möglich zuckrige Säfte sprossend[2] zu füllen;

.

Dikaryotische[5] Hyphen sind Teil des geschlechtlichen Lebens,

Dort erst, wenn jung noch die Zelle,

.

Beide geben, wenn einmal zusammengekoppelt,

Ein unzertrennliches Paar[10];

Wirken gemeinsam koordiniert in der Zelle,

Als wären sie jetzt schon ein Kern[11]mit doppeltem Chromosomensatz;

Auch wenn sie mitotisch[12] sich teilen,

Vollzieh’n sie dies immer synchron[13].

.

– Vielleicht auch mit mehreren Kernen pro Zelle[16],

Doch lassen diese unbeachtet einander links liegen –

Erst wenn der richtige Partner sich naht,

Umschlingen sie sich, meist von anderen Hyphen bedeckt:

Bauchig mit vorauseilendem, dünnerem Fortsatz[19],

Harrt dem sich mühenden Männchen entgegen.

.

Dort ist der Ort sich für immer zu paaren,

Zu schalten und walten als Dikaryon.

.

Wandern als Paare hinaus in

Austreibende Schläuche[24] des Ascogons;

Was sie danach beginnen scheint fast ohne Sinn.

Wer hilft, den Zweck zu versteh’n?

.

Der Schläuche[25] Spitzen wenden sich

Richtung Ascogon entschlossen zurück,

Geben an ihrer Wendung[26] den Kernpaaren Raum,

Synchron sich gemeinsam zu teilen;

Schicken je eine Tochter[27] etwas von sich,

Eine in den dahinter liegenden Schlauch zurück,

Die andere in die nach hinten gerichtete Spitze

– Wie ein Haken[28] sieht das Ganze nun aus –

Als Paar residieren zwei Töchter davon dort weiter,

Wo die Eltern zuvor bereits lagen.

.

Vereinsamt, hinausgeworfen,

Fühlen die beiden Verschickten sich nun,

Entkoppelt, vereinzelt, entfremdet,

Nachdem das verbliebene Paar[29]

Mit je einem Septum[30]

Von den Verstoß’nen sich trennte.

.

Was ist gescheh’n?

Warum die Entzweiung?

Zwei einkernige Zellen verblieben

Konträrgeschlechtlichen[31] Typs!

.

Sie wollen wieder zusammen,

Der Partner liegt doch so nah!

Lösen, wie sexuell Gestimmte dies immerzu tun,

Trennende Wände[32], werden zum Paar.

.

Doch warum krümmen die Schläuche sich um?

Nur das Kernpaar lenkt; Einzelkerne bewirken dieses

Sonderbare Verhalten nicht!

Auch hier scheint Sex eine Rolle zu spielen,

Empfängt doch eine seitliche Beule des Schlauchs die

Spitze des Hakens, die Getrennten zusammenzubringen.

.

Nun sind die Würfel gefallen,

Dikaryen sind nun für immer etabliert,

Werden mit synchroner mitotischer Teilung weitergegeben und

Tochterzellen voneinander durch ein Septum getrennt,

Verzweigen sich unterhalb ihrer Septen, starten mit Beule den Seitenzweig,

Der, sobald etwas in Läge gewachsen, erneut einen Haken bildet,

Bis der richtige Zeitpunkt gekommen und Hakenbögen

Zur Karyogamie[37] sich entschließen Schritt für Schritt.

.

Ist nicht der permanent unvollzog‘ne

In die Zukunft immer weiter verschobene

Geschlechtlich finale Akt

Der Grund für das sonderbare Verhalten?

Einem immer wieder ‘möchte so gern‘

Folgt die Enttäuschung sofort auf dem Fuß.

Ohnehin, wer Plasmogamie[38] von Karyogamie

So weit voneinander trennt,

Lebt ohne Pause nur für den Sex,

Weil er immer das Letze verschiebt,

Das einmal endlich im Bogen des Hakens

Mit Karyogamie geschieht.

.

Nicht selten argumentieren Mykologen, auch Nichtmykologen,

Mit höherem Raumbedarf für die gekoppelte Teilung des Paars[39],

Vergessend jedoch, wie viele Pilze auch ohne Haken Tochterkerne synchron verteilen,

Auch in dünnerer Hyphen bedeutend engerem Raum!

.

Fußnoten

[1] Hefen i.e.S.: Von Ascomycota durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar

[2] Hefeknospung, Hefesprossung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die der Protoplast (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie reicht.

[3] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[4] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[5] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.

[6] Taphrina: Hexenbesen- und Gallbildner (Taphrinales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[7] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[8] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[9] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[10] Dikaryon

[11] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[12] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[13] Synchrone, konjugierte Mitosen: Mitotische Teilungen von zwei oder mehreren Kernen, die koordiniert gleichzeitig ablaufen

[14] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[15] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[16] Polyenergid, plurinuclear, multinucleär: Vielkernig

[17] Weibliches Gametangium: Ascogon

[18] Acogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.

[19] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina

[20] Antheridium: Männliches Gametangium, das seine Kerne in das weibliche einspeist

[21] Gametangien: Behälter für Gameten; oder für Zellkerne, die, ohne Gameten zu bilden, dazu bestimmt sind, früher oder später über Karyogamie der sexuellen Fortpflanzung zu dienen

[22] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[23] Damit als Männchen definiert, gibt es doch seine Kerne in das Weibchen

[24] Primäre, ascogene, querwandlose Hyphen: Nach Plasmogamie von männlichem mit weiblichem Gametangium wandern männliche Kerne aus dem Antheridium in das Ascogon, gelangen in sich entwickelnde septenlose, in die primären ascogenen Hyphen, worin sich konträrgeschlechtliche Kerne zu Dikaryen paaren, woran sich die sekundären, trichalen ascogenen Hyphen mit dikaryotischen Zellen anschließen

[25] Primäre, ascogene, querwandlose Hyphen

[26] Im entstandenen Bogen

[27] Tochterkern

[28] Haken: Formen sich bei vielen Pezizomycotina im Zuge der Zellteilung der sekundären ascogenen Hyphen. An der Hyphenspitze wächst ein etwas gekrümmter Auswuchs nach unten, findet Kontakt zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe; gleichzeitig teilen sich die zwei Kerne des Dikaryons synchron mitotisch, wobei sich je einer der Tochterkerne der beiden Kerne des Dikaryons in der ursprünglichen Hyphe nach unten separieren. Die anderen Tochterkerne begeben sich zum einen in den gekrümmten Auswuchs, zum andern nach oben, um in der Hakenbiegung mit dem zweiten Kern wieder ein Dikaryon zu bilden. Zwei Querwände werden nun eingezogen: Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe des Auswuchses quer in der Hyphe. Diese zweite trennt das Dikaryon im oberen Teil der Hakenbiegung von der Partie darunter, die momentan nur einen Kern, wie auch die Hakenspitze, besitzt. Um wieder ein Dikaryon bilden zu können, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle an der Hyphe eine Anastomose, lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist. An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, Reminiszenz des Hakens, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück.

[29] Dikaryon

[30] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[31] Konträrgeschlechtliche, kompatible Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig

[32] Anastomosieren: Sekundäre Verbindungen herstellen zwischen Röhren oder hohlen Trichomen

[33] Sekundäre ascogene Hyphen: Sind trichal organisiert, wobei jede Zelle ein Dikaryon besitzt; sie können sich mehrfach unterhalb Septen verzweigen, so dass eine Vielzahl von solchen Hyphen entsteht, wonach jede Hyphe an einem letzten Haken aus der dikaryotischen Spitzenzelle einen Ascus bilden kann. Sekundäre ascogene Hyphen können aber auch vollkommen ohne Hakenbildungen entstehen.

[34] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[35] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten)

[36] Trichal (Algen, Pilze, u.a.): Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[37] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[38] Plasmogamie

[39] Synchrone Kernteilung

Eingestellt am 15. März 2025

.

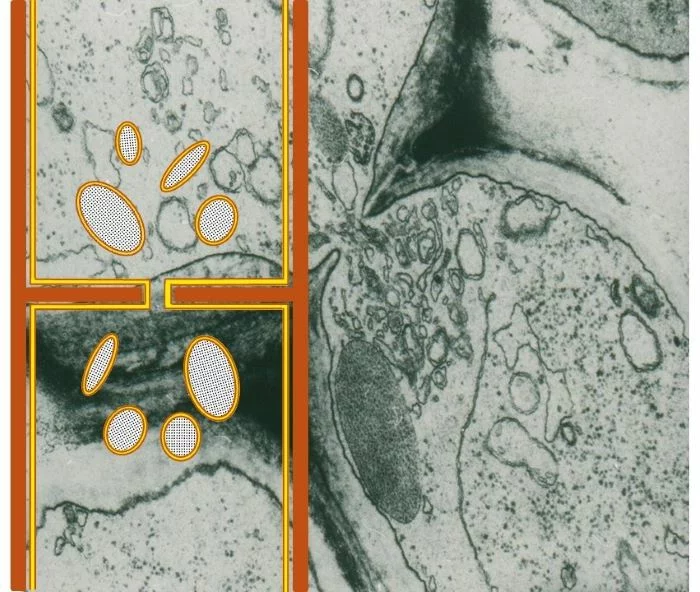

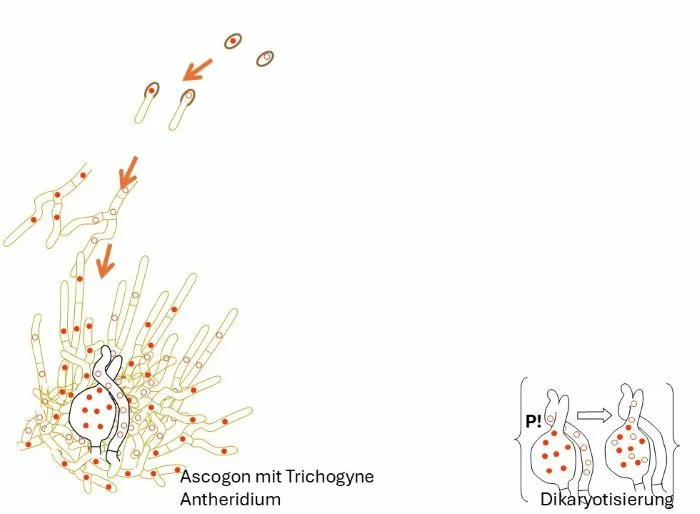

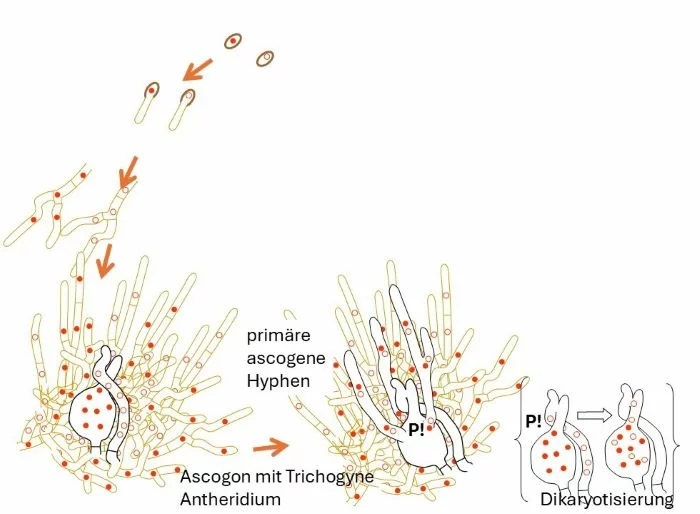

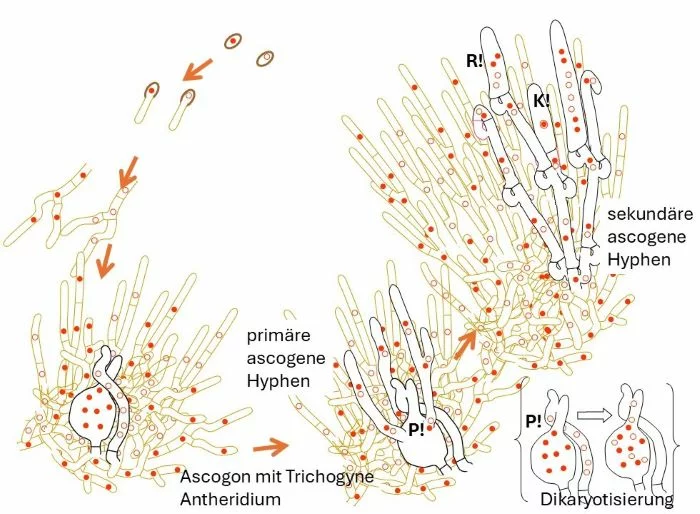

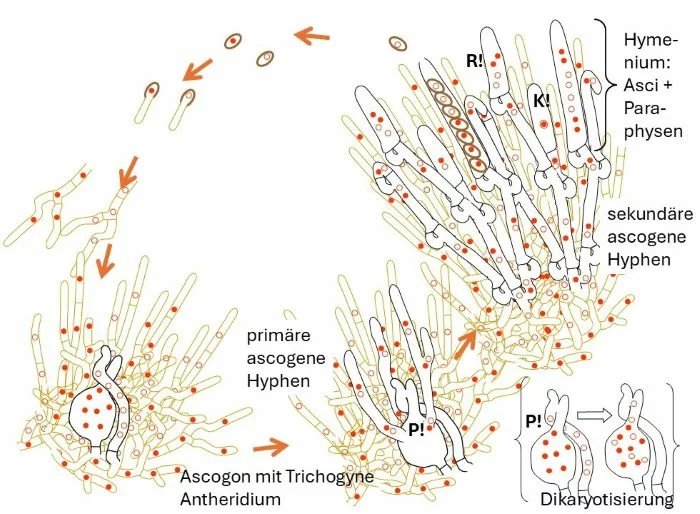

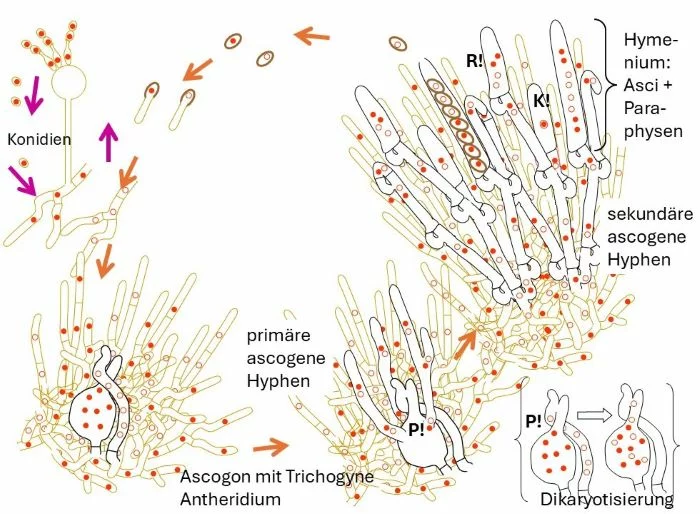

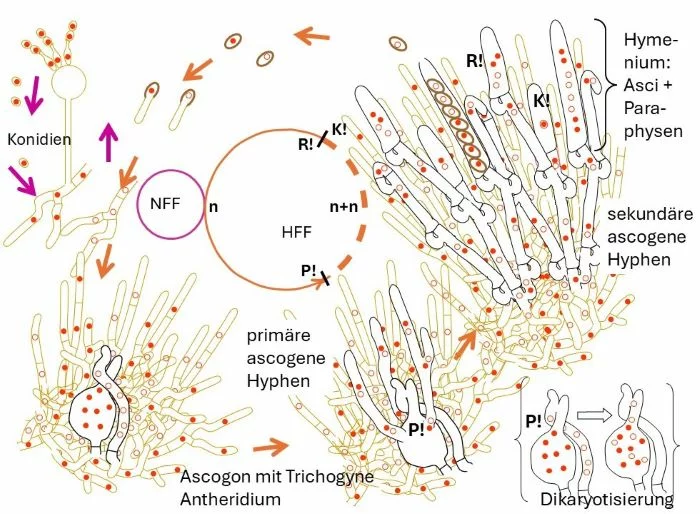

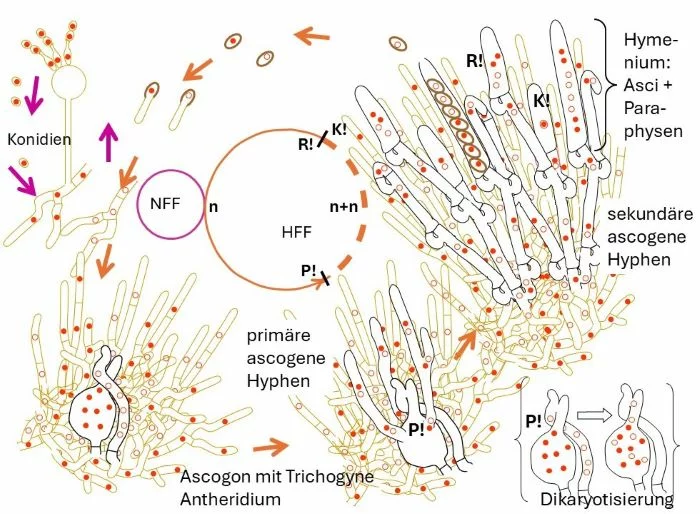

Entwicklungszyklus der Pezizomycotina (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Zwei konträrgeschlechtliche Sporen (dargestellt als Punkt- und Kringelkerne) treffen auf geeignetes Substrat, keimen aus und bilden je ein haploides Mycel, trichaler Organisation, das im Substrat, sich mit Hilfe von Exoenzymen ernährend, immerzu wächst.

Treffen sich zwei ausreichend große und gut ernährte Mycelien unter günstigen Umweltbedingungen, verknäueln sie sich, bilden zusammen als haploide Gametophyten, die Voraussetzung sich sexuell fortzupflanzen.

In diesen Knäueln bilden sich Ascogon mit Trichogyne und Antheridium als je vielkerniges Gametangium; Ascogon als weibliches, Antheridum als männliches Gametangium. Trichogyne und Antheridium umschlingen sich, worauf an einer Stelle die beiden sie noch trennenden Zellwände aufgelöst werden, so dass die Plasmogamie (P!) vonstattengehen kann; des Antheridiums Kerne wandern über die Trichogyne in das Ascogon, worauf Kernpaarungen erfolgen und Dikaryen entstehen.

Dikaryen wandern in die aus dem Ascogon austreibenden primären ascogenen Hyphen.

An ihnen entstehen unter Hakenbildung die sekundären ascogenen Hyphen, die sich verzweigen können und somit die Anzahl potenzieller Asci vermehren, wobei oft kandellaberartige Systeme entstehen. Die dikaryotische Endzelle eines terminalen Hakens vergrößert sich, worauf die Karyogamie (K!) erfolgt (Punkt- in Kringelkern), anschließend die Meiose (R!), durch zusätzliche Mitosen wird die Kernzahl auf acht erhöht. Von den acht Kernen gehören je vier dem gleichen Kreuzungstyp an.

Reifen die Asci, werden die Sporen durch einen apikalen Porus hinausgeschossen (der Druck im Ascus hat sich osmotisch aufgrund von zunächst hoher Zuckerkonzentration zu stark erhöht, so öffnete sich der Ascus an einer apikalen Schwachstelle, die verwandtschaftsabhängig unterschiedlichst gestaltet ist. Meist werden über längere Zeit hinweg ständig Asci reif; so werden Sporen über einen längeren Zeitraum hinweg in die Umwelt abgegeben, womit das evolutive Prinzip der Risikostreuung (nicht alles auf eine Karte setzen, nicht alle Sporen zugleich abgeben) erfüllt ist. Damit ist der Hauptkreislauf (braune Pfeile), der sexuelle Kreislauf, geschlossen, denn die befreiten Sporen können erneut auskeimen.

Zwei Begriffe werden für Pezizomycotina von Bedeutung: Paraphysen (sterile, haploide, sippenabhängig unterschiedlich gestaltete Hyphen des Gametophyten), die sich zwischen die Asci schieben und Hymenium, das die gesamte geschlossene Schicht von Asci und Paraphysen bezeichnet.

In einer Nebenfruchtform (violette Pfeile) können sich viele Pezizomycotina asexuell vermehren, wobei lediglich Konidien und keine in Sporangien gebildete Sporen entstehen.

In Kreisform dargestellt, zeigt sich ein haplo-dikaryotischer Generationswechsel mit haploidem Gametophyten (n) und dikaryotischem (n+n) Sporophyten im sexuellen Kreislauf (braune Linien), Hauptfruchtform (HFF). Der relative Anteil des Sporophyten am Gesamtkreislauf ist im Vergleich zum Anteil des Gametopyhten bedeutend geringer. Die NFF (violette Linie) ist eine asexuelle Vermehrung des Gametophyten.

Wird ein schematisierter Fruchtkörper in den Kreislauf gelegt, zeigt sich, die Fruchtkörper der Pezizomycotina besitzen sowohl gametophytische als auch sporophytische Anteile; die gametophytischen überwiegen dabei.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden zehn Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15. März 2025

.

Zwei konträrgeschlechtliche Sporen (dargestellt als Punkt- und Kringelkerne) treffen auf geeignetes Substrat, keimen aus und bilden je ein haploides Mycel, trichaler Organisation, das im Substrat, sich mit Hilfe von Exoenzymen ernährend, immerzu wächst.

Treffen sich zwei ausreichend große und gut ernährte Mycelien unter günstigen Umweltbedingungen, verknäueln sie sich, bilden zusammen als haploide Gametophyten, die Voraussetzung sich sexuell fortzupflanzen.

In diesen Knäueln bilden sich Ascogon mit Trichogyne und Antheridium als je vielkerniges Gametangium; Ascogon als weibliches, Antheridum als männliches Gametangium. Trichogyne und Antheridium umschlingen sich, worauf an einer Stelle die beiden sie noch trennenden Zellwände aufgelöst werden, so dass die Plasmogamie (P!) vonstattengehen kann; des Antheridiums Kerne wandern über die Trichogyne in das Ascogon, worauf Kernpaarungen erfolgen und Dikaryen entstehen.

Dikaryen wandern in die aus dem Ascogon austreibenden primären ascogenen Hyphen.

An ihnen entstehen unter Hakenbildung die sekundären ascogenen Hyphen, die sich verzweigen können und somit die Anzahl potenzieller Asci vermehren, wobei oft kandellaberartige Systeme entstehen. Die dikaryotische Endzelle eines terminalen Hakens vergrößert sich, worauf die Karyogamie (K!) erfolgt (Punkt- in Kringelkern), anschließend die Meiose (R!), durch zusätzliche Mitosen wird die Kernzahl auf acht erhöht. Von den acht Kernen gehören je vier dem gleichen Kreuzungstyp an.

Reifen die Asci, werden die Sporen durch einen apikalen Porus hinausgeschossen (der Druck im Ascus hat sich osmotisch aufgrund von zunächst hoher Zuckerkonzentration zu stark erhöht, so öffnete sich der Ascus an einer apikalen Schwachstelle, die verwandtschaftsabhängig unterschiedlichst gestaltet ist. Meist werden über längere Zeit hinweg ständig Asci reif; so werden Sporen über einen längeren Zeitraum hinweg in die Umwelt abgegeben, womit das evolutive Prinzip der Risikostreuung (nicht alles auf eine Karte setzen, nicht alle Sporen zugleich abgeben) erfüllt ist. Damit ist der Hauptkreislauf (braune Pfeile), der sexuelle Kreislauf, geschlossen, denn die befreiten Sporen können erneut auskeimen.

Zwei Begriffe werden für Pezizomycotina von Bedeutung: Paraphysen (sterile, haploide, sippenabhängig unterschiedlich gestaltete Hyphen des Gametophyten), die sich zwischen die Asci schieben und Hymenium, das die gesamte geschlossene Schicht von Asci und Paraphysen bezeichnet.

In einer Nebenfruchtform (violette Pfeile) können sich viele Pezizomycotina asexuell vermehren, wobei lediglich Konidien und keine in Sporangien gebildete Sporen entstehen.

In Kreisform dargestellt, zeigt sich ein haplo-dikaryotischer Generationswechsel mit haploidem Gametophyten (n) und dikaryotischem (n+n) Sporophyten im sexuellen Kreislauf (braune Linien), Hauptfruchtform (HFF). Der relative Anteil des Sporophyten am Gesamtkreislauf ist im Vergleich zum Anteil des Gametopyhten bedeutend geringer. Die NFF (violette Linie) ist eine asexuelle Vermehrung des Gametophyten.

Wird ein schematisierter Fruchtkörper in den Kreislauf gelegt, zeigt sich, die Fruchtkörper der Pezizomycotina besitzen sowohl gametophytische als auch sporophytische Anteile; die gametophytischen überwiegen dabei.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

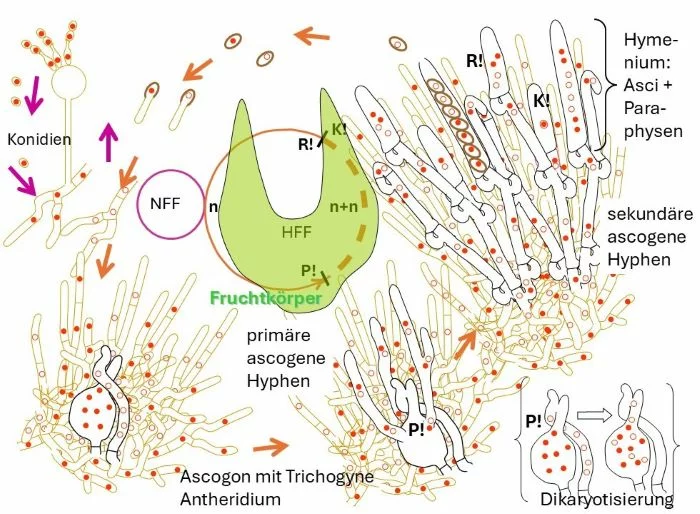

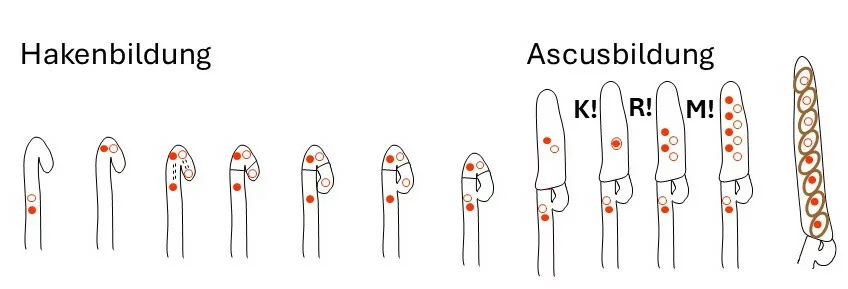

Haken- und nachfolgende Ascusbildung (ppt-geriert; Reinhard Agerer)

An der Hyphenspitze (von links nach rechts) wächst ein etwas gekrümmter Auswuchs nach unten (1), biegt sich zurück zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe (1); das Dikaryon belegt nun die Biegung des Hakens (2), danach teilen sich die zwei Kerne des Dikaryons synchron mitotisch, wobei sich je einer der Tochterkerne der beiden Kerne des Dikaryons nach unten separiert (3), die sich zum einen in den gekrümmten Auswuchs nach unten, zum andern nach unten, in die Hyphe begeben (3); in der Hakenbiegung bilden die beiden anderen Tochterkerne wieder ein Dikaryon (3). Zwei Querwände werden nun eingezogen (4): Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe des Auswuchses quer in der Hyphe (4). Die beiden trennen das Dikaryon im oberen Teil der Hakenbiegung von den Partien darunter, die momentan nur einen Kern besitzen (4). Damit wieder ein Dikaryon entsteht, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle (5) an der Hyphe eine Anastomose (6), lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist (7). An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, Reminiszenz des Hakens, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück (7).

Wird diese Hyphe mit ihrer Spitze (7) zum Ascus, so vergrößert sich die Zelle (8), dann erfolgt die Karyogamie, K! (9) (Punktkern im Kringelkern), anschließend die Meiose, R! (10), wobei vier haploide Kerne entstehen, paarweise unterschiedlichen Geschlechts (zwei Punkt- und zwei Kringelkerne) (10), eine Mitose (M!) erhöht die Anzahl der Kerne auf acht (11), die dann unter freier Zellbildung zu acht Sporen werden (12). Die Hakenbildung ist an den Asci immer noch erkennbar (8 - 12), kann aber bei Reifung des größer werdenden Ascus auch ziemlich stark verformt werden.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycotina, Becherlingsartige i.w.s.

3 Fruchtkörper

.

Mono[1]- und dikaryotische Hyphen mischen sich,

Wachsen nahe beisammen weg vom Substrat[2] in die Höh.

Erst der sporophytischen[3] Hyphen Hakenendzelle,

– Durch Verzweigen unter den Septen der Kernteilungsstelle,

Formen sie kandelabergleich[4] Büschel davon –

Wird der Sexualität erfüllender Ort.

.

Sie streckt sich ein wenig, wird voluminöser,

Lässt die Vereinigung[5] endgültig zu;

Sieht auch den Kern meiotisch[6] sich teilen,

Schließt, acht Kerne davon zu bekommen, eine Mitose[7] daran.

.

Zur dicht schließenden Fläche, zur Schicht sich vereinen,

Überstehende Hyphen der Asci Köpfe schützend bedecken[13].

.

Zum besseren Schutz der ganzen Entwicklung

Umschließen gametophytische Hyphen

– Sie bestimmen des Fruchtkörpers Form –

Das zukunftsplanende Zentrum der sporophytischen[14] Generation.

.

.Meist reifen die Asci nicht alle auf einmal.

Durchbrechen, ein wenig sich streckend,

Ihrer Paraphysen geschlossene Schicht

Und schießen – der druckaufrechterhaltende Hyphenverbund dazwischen

Erleichtert es ihnen – mit katapultischer Kraft die Sporen davon.

Nur wenige verzichten wieder darauf; sie wissen warum.

.

Als Fruchtkörper[15] einmal, auch mehrfach kreiert,

Greifen evolutive Schritte auf diese Strukturen zurück,

Um mehr der Asci und Sporen großzügig Flächen zu bieten,

Näher Sporen an luftbewegte Schichten zu bringen;

Denn je höher die Zahl, so größer die Chance,

Rechtes Substrat fürs Mycel[16], auch richtige Partner zu finden.

.

Zwei Mycelien genetisch zusammenpassender Sporen[17]

Müssen sich finden,

Fruchtkörper, Asci und Sporen zu bilden.

.

Hyphen in dichter Versammlung,

Sich Hunderte Male verzweigend, sich aneinanderschmiegend, verklebend,

Konstruieren oft wundersame Gestalten,

Schützen Intimes vor dem Vertrocknen;

Verwerten meist krautigen Abfall[20],

Helfen zum Wachsen dem Wald[25].

.

Oftmals gilt es, an heiß umworbenen Orten der Erste zu sein!

Dafür aber, um Konkurrenten mit Sporen Paroli zu bieten,

Dauert der Sex entschieden zu lang!

Übernehmen in Massen die rasche Besiedlung,

Bevor, so die Hoffnung, ein Mitbewerber die Nische[28] bezieht.

.

Fußnoten

[1] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[2] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[3] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[4] Kandelaber: Mehrarmiger Leuchter, Kerzenständer; hier für die dichten Endverzweigungen der sekundären ascogenen Hyphen gebraucht

[5] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[6] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

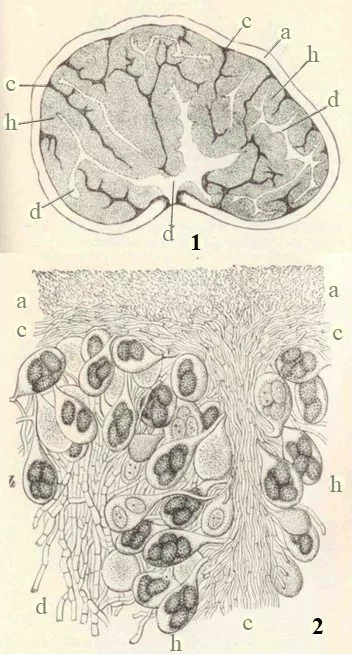

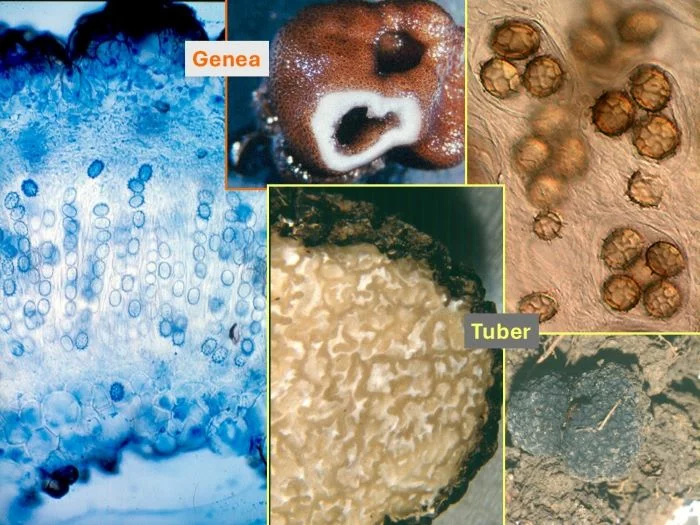

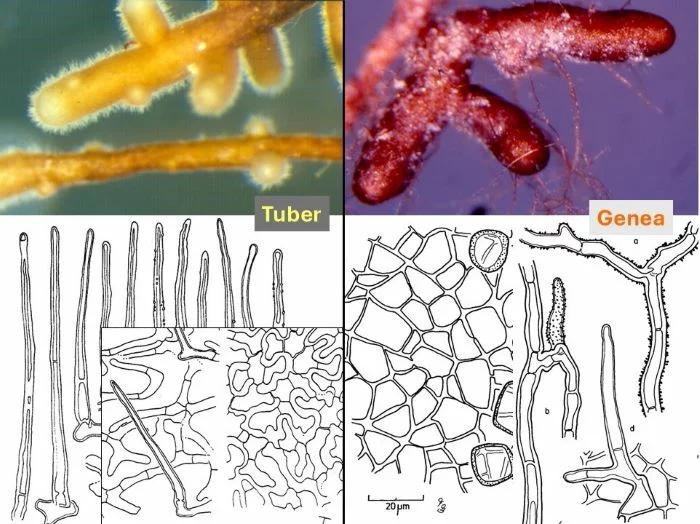

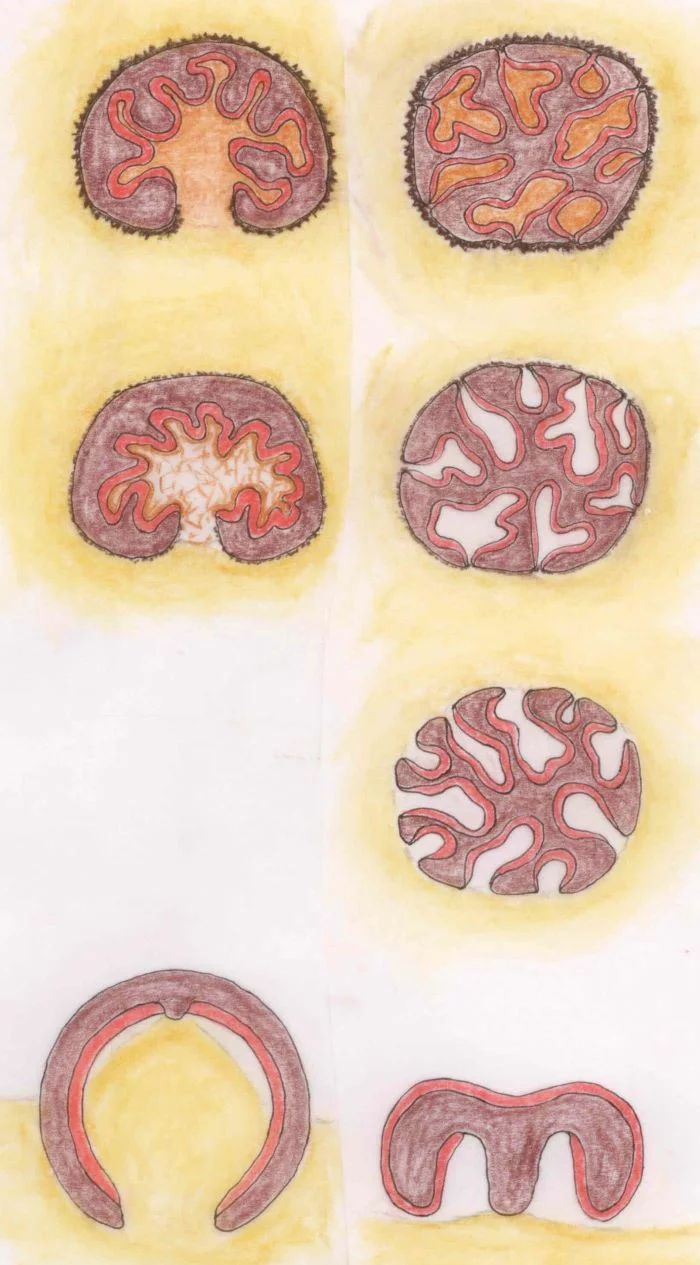

[7] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken