4.2 Cnidaria Texte A-R

Cnidaria, Nesseltiere:

1 Giftschleudern (HP)

.

Tief verborgen in der Zelle, dicht umhüllt vom Dictyosom[1],

Belebt die winzige Cisterne[2], ständig sich vergrößernd,

Vom Schirm der Mikrotubuli[3] zur Birngestalt geformt,

Den Park der Organellen[4] mit evolutionärer Rarität.

.

Zum dünnen Fortsatz wächst der Birne Beule,

Nicht fest, nicht voll,

Ein hohler Schlauch wird bald der kollagenverstärkten[5] Kapsel

Stark verjüngtes Ende zieren.

.

Kein Ende ist des Schlauches Wachstum noch geboten:

Verlängert sich spiralig in der Zelle,

Umwindet innen eng der Zelle äußere Membran.

Der Platz wird knapp, der Druck der Zelle wirkt nun formverändernd:

So stülpt der Schlauch sich handschuhfingerförmig in die Kapsel ein.

Warum von jeglicher Struktur des Schlauches Hohlraum frei belassen?

.

Strukturlos ja, doch leer noch lange nicht!

Cisternen sezernieren unentwegt,

Nesselartig reizende, neurotoxische Substanzen[6] in das Innere des Schlauchs.

Bald wird der Zelle Innendruck zu hoch.

.

Die Zelle birst, sie hält dem Druck nicht stand.

Der Schlauch entrollt sich explosiv, stülpt dabei sich um!

Öffnet sich am Spitzenende, seine Grenze gar durchschlagend,

Heftet klebrig haftend, sich dem ahnungslosen Opfer an.

.

Festgezurrt, durch Nervengifte schnell gelähmt,

Wird es so zur Beute!

Gift aus Schläuchen schleudern

Wird zum unbestrittenen Erfolgsmodell.

.

Die Nesselkapsel ist geboren, gut getarnt und wohlverborgen.

Anlasslos zuerst explodieren oft die giftbewehrten Katapulte.

Doch ein frei nach außen orientierter Stift, von der Zelle Geißel[7] wohlgeformt,

Löst, wenn unsanft er berührt, im nächsten evolutionären Schritt die Schleudern aus.

.

Die Kapseln sind verschossen, kein Zurück gilt ihnen mehr.

Doch unverzagt, am Epidermisgrund wartet schon Ersatz:

Bilden neue Kapseln schon;

Diese zwängen sich durch Zellen,

Steh‘n zum Einsatz dann bereit.

.

– Ein Gummihandschuh, umgestülpt, dient nun als Vergleich,

Den Schleudermechanismus zu erklären:

Der Druck wird durch das Blasen schnell erhöht,

Schon sprießen rasch die Finger aus der Hand. –

.

Warum wohl stülpt der Schlauch sich anfangs in die Kapsel ein?

Der Spitze Wand ist dünner noch als dünn!

Verspürt den zellulären Druck an erster Stelle, weicht zurück,

Verschwindet mehr und mehr, zieht den Rest des Schlauches hinterher.

.

Verwenden stets das neue Stück.

Doch optimieren es noch viele,

Angepasst dem eigenen Bedarf.

Gespannt verfolgen wir, was im Lauf der Zeit sie so entwarfen.

Was entscheidend aber blieb: der Kapsel Explosion.

.

Fußnoten

[1] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden

[2] Cisternen (Zelle): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[3] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[4] Organell (zellintern): Lipidmembranumgrenzter Bereich eigener Funktion

[5] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tiere) vorkommend

[6] Bestehend aus hohen Ionenkonzentrationen, Aminosäuren und Proteinen; darunter Neurotoxine

[7] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt

[8] Stammzellen: Zellen, die in der Lage sind, eine Kopie von sich selbst hervorzubringen, indem sie sich teilen. Doch durch die Teilung entstehen nicht zwei neue Stammzellen, sondern es handelt sich um eine asymmetrische Zellteilung, bei der zwei verschiedene Zellen entstehen. Die eine der neu entstandenen Zellen ist ein Duplikat der Mutterzelle und hat die gleichen Eigenschaften, es entsteht also eine neue Stammzelle. Die andere Zelle, die durch die asymmetrische Zellteilung entstanden ist, entwickelt sich zu einem spezialisierten Zelltyp.

[9] Interstitielle Zelle: Stammzelle

[10] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[11] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[12] Korallen: Blumentiere (Anthozoa – Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

Eingestellt am 23. November 2024

.

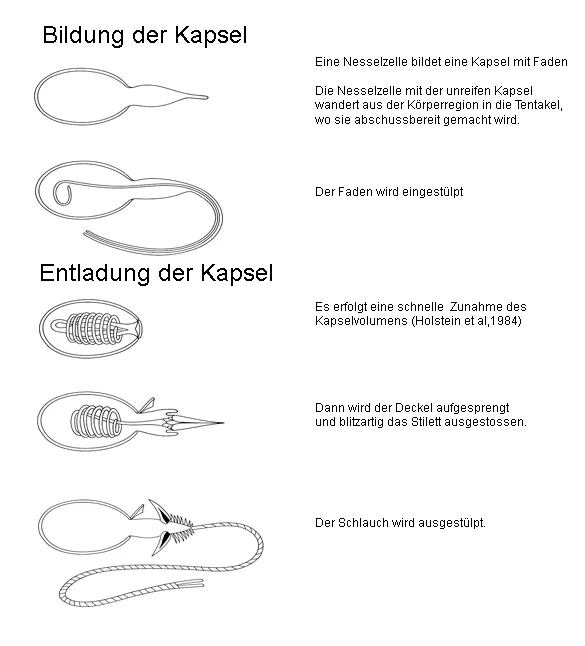

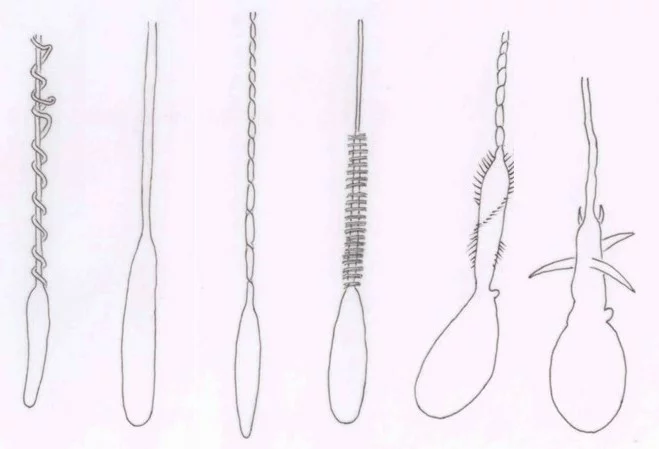

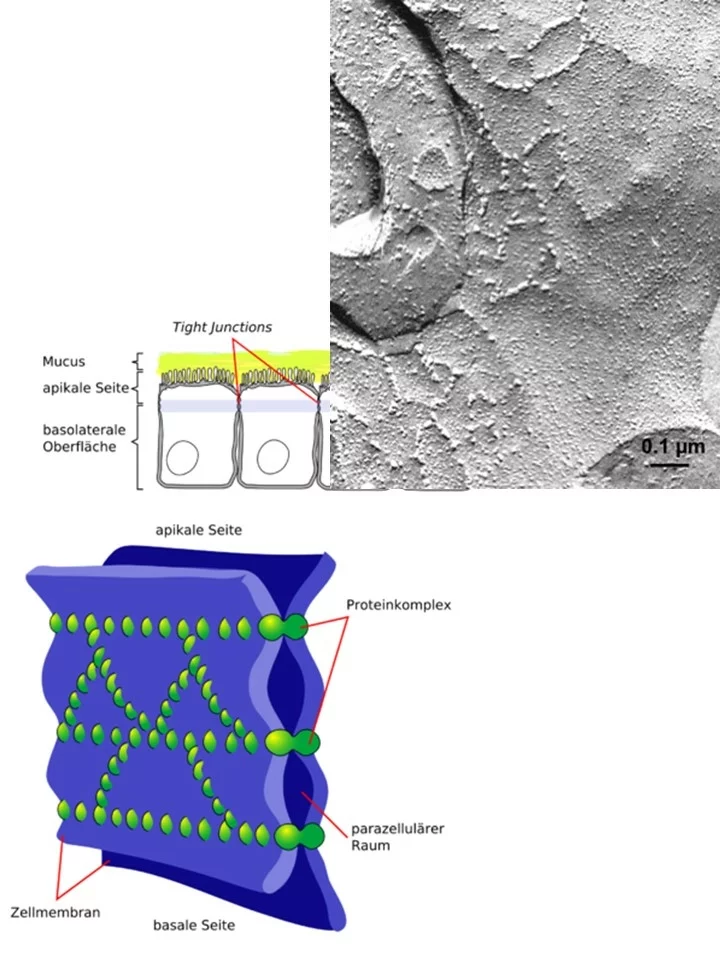

Bildung und Entladung einer Nesselkapsel

Autor: k.herrmann

Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cnidaria, Nesseltiere:

2 Die Anfänge

.

Schwimmend und schwebend gleitet die Blastula[1] sacht sich bewegend

Im salzigen Wasser des Meeres dahin,

Wehrt sich erfolgreich listig fischender, klebriger Ruten[2].

Wird nicht zur Beute, hascht vielmehr selbst nach Nahrung und Leben.

.

Oder teilt ihre Zellen der Quere zur doppelten Hülle[5].

Erfinderisch wirken noch andere:

Schicken vermehrt Zellen nach innen ins zweitnächste Glied[6].

.

Als Hohlkugel oder als Gastrula setzt sich die Planula

– Anders als Schwämme – dem Urmund[7] gegenüber, jeglichem Untergrund an.

Blastulae brechen apikal auf,

Den inneren Raum nach außen zu öffnen.

.

Längs streckt sich das sitzende Tier, wandelt zur Schlauchform sich um.

Nahende Beute mit Schleudern[12] zu jagen, lauernden Häschern zu wehren.

.

Noch vermehrt werden die Arme[13] im Laufe der Zeit.

Den Bewohnern des Meeres streckt der Polyp[14] sich vielarmig entgegen.

Schier konkurrenzlos wähnt sich das nesselnde Tier;

Verlängert den Körper, vergrößert den Bauchraum,

Unterteilt ihn in Taschen,

Strömende Nahrung an Zellen schnellstmöglich zu binden.

.

Fußnoten

[1] Blastula: Einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[2] Tentakel der Rippenquallen

[3] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[4] Gastrula: Im Verlauf der Ontogenese der Eumetazoa stülpt sich die Blastula zur Gastrula ein, bildet dadurch ein zweizellschichtiges Stadium

[5] Delamination: Entodermbildung erfolgt durch Ablösung der inneren Lage einer zweischichtig gewordenen Blastula

[6] Ingression: Einwanderung

[7] Urmund: Öffnung der Gastrula, die nach Einstülpung der Blastula im Zuge der Gastrulation entstanden ist

[8] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[9] Pharynx (allgemein): Rachen, Schlund

[10] Mundfeld (Coelenterata, Hohltiere): Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[11] Tentakel (Nesseltiere): Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[12] Nesselzellen: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert

[13] Tentakel

[14] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet

Eingestellt am 23. November 2024

.

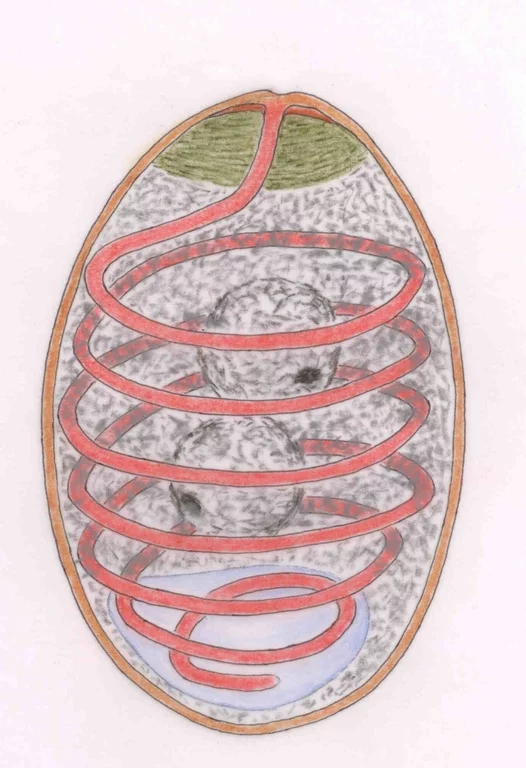

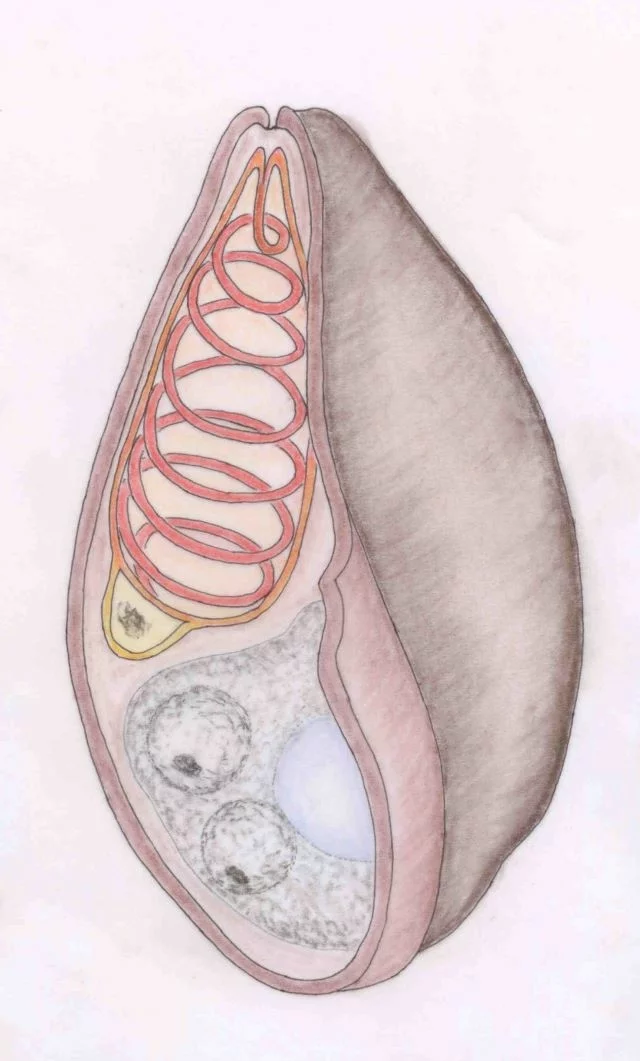

Planula-Larve von Rhizotoma luteum (Scyphozoa)

Autoren: Karen Kienberger, Marta Riera-Buch, Alexandre M. Schönemann, Vanessa Bartsch, Roland Halbauer, Laura Prieto

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

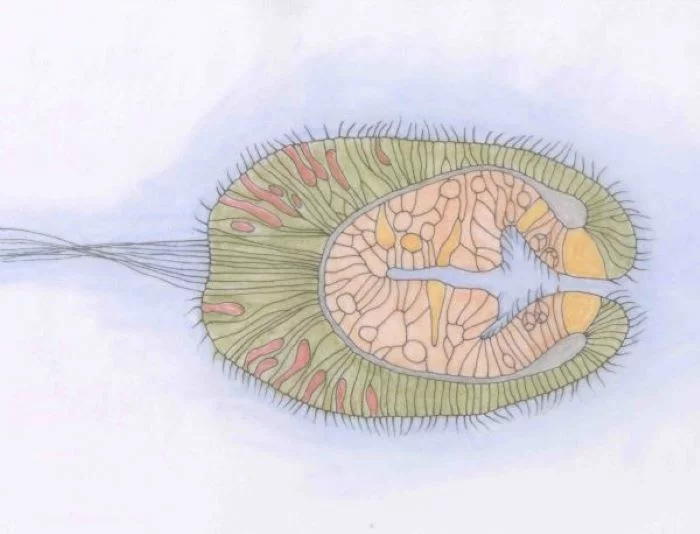

Planulalarve von Aiptasia mutabilis; Längsschnitt (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Bewimpertes Ektoderm (moosgrün) mit Spirocysten (rot); aboraler Pol mit Wimpernschopf; Mesogloea (grau); Entoderm (orange) mit Drüsenzellen (gelb); Gastrovaskularsystem (blau).

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 127, Abb. 197.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cnidaria, Nesseltiere:

3 Des Polypen Bau

.

Setzen mit Scheitelpol, dem animalen Pol[4], sich fest, der zur Fußplatte wird;

Der Urmund[5] streckt sich weg vom Substrat, wird Mund und After,

So werden vier- bis vielstrahlig Polypen[8] der Nesseltiere,

Radiärsymmetrisch[9], wenn betrachtet von oben herab.

.

Dehnbar-elastisch zeigt sich der Körper,

Werden größere Opfer verschluckt,

Nachdem Tentakel sich nach innen gebogen,

In den Mund abstreifen, was daran hing.

.

Unterschiedlich mächtig, oftmals ektodermzellenbevölkert, zeigt sich die Mesogloea[10];

Verbindet sie Ekto- und Entoderm, klebt Fußplatten[14] fest an den Boden;

Epidermis[15], vom Ektoderm abgeleitet, und Gastrodermis, Bildung des Entoderms,

Waren, ursprünglich zumindest, wie an Planula-Larven, monociliate[16] Zellen,

Verloren gelegentlich Geißeln[17]; spezielle Aufgaben wurden zugeteilt.

.

Längsverlaufende, weit vorspringende Falten des Entoderms, mit dünner

Mesogloea-Schicht[18] versteift, zergliedern in unterschiedliche Anzahl von Teilen den Raum,

Vergrößern des Gastroderms[19] verdauende, resorbierende Fläche,

Erhöhen signifikant den Ressourcengewinn.

.

Verflüssigtes nehmen Epithelmuskelzellen[22] anschließend auf;

Partikel werden, davon wird zumindest nichts berichtet,

Nicht endocytotisch[26] einverleibt,

Unverdauliches ausgeschieden, wenn nötig durch Muskelkontraktionen hervorgewürgt.

.

Resorbieren schon Zellen der Epidermis und kommen so dem Zellengesamt

Der Polypen zugute.

.

Nicht nur der Resorption dienen Epithelmuskelzellen,

Auch der Tentakel Bewegung, des Körpers Längs- und Radialkontraktion;

Bilden an ihrer Basis Ausläufer, deren Actinomyosinfilamente[31] längs in der Epidermis verlaufen,

In der Gastrodermis hingegen formen sie des Körpers Ringmuskulatur.

.

Nervensysteme lenken der Nesseltiere Bewegung,

Wobei einzelne Rezeptorzellen bis zur Epitheloberfläche zieh’n,

Andere, mit langen Fortsätzen, liegen unterhalb Epithelien, bilden netzartige Systeme,

Konzentrieren gelegentlich sich, wo erhöhter Informations- und Reaktionsbedarf;

Über Synapsen[32] sind sie unter sich und mit einzelnen Zellen verbunden;

Nicht selten liegen zwei oder mehr dieser Nervennetze vor.

.

Eines besteht gewöhnlich aus multipolaren Neuronen[33] mit kurzen Fortsätzen, langsamer Erregung und

Rasch fortschreitendem Abbau, geeignet für Informationen im Nahbereich;

Andere bestehen aus bipolaren Neuronen[34] mit längeren Ausläufern,

Bei deren Erregung rasch der Polyp zusammen sich zieht.

Auch Nervennetze kommunizieren miteinander,

Deren Neuronen sind bipolar.

.

Viele Polypen vermehren sich asexuell[35] durch Abschnüren von Schirmquallen, Medusen;

Werden schnell sie nacheinander, hintereinander gebildet, schnürt der Polyp seriell sich ein.

Was als Mundfeld mit Tentakel am Polyp nach oben gerichtet, dreht sich,

Zeigt nach unten, was nach unten gerichtet war, wird der gelatinöse Schirm[36].

.

Fußnoten

[1] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[2] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[3] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula

[4] Animaler Pol (Embryonalentwicklung): Scheitelpol, gegenüber dem Urmund; Pol der stärksten Zellteilungsaktivität; bei Bewegungen der hintere Bereich

[5] Urmund: Öffnung der Gastrula, die nach Einstülpung der Blastula im Zuge der Gastrulation entstanden ist

[6] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[7] Mundfeld (Coelenterata, Hohltiere): Bereich zwischen Mund und Tentakel

[8] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[9] Radiärsymmetrisch: Durch einen Gegenstand, Organismus oder Organismenteil lassen sich mehr als zwei Symmetrieebenen legen

[10] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[11] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.

[12] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen

[13] Glucosaminglucane: Bestehen aus Estern einer Uronsäure. Meist handelt es sich um Glucoronsäure. Die Disaccharid-Einheiten sind 1-3-glycosidisch mit N-Acetylglucosamin verbunden. Die Kettenbildung der Disaccharid-Einheiten erfolgt durch 1-4-glycosidische Bindungen

[14] Fußscheibe, Fußplatte: Der Anheftungsbereich des Polypenfußes ist flächig verbreitert

[15] Epidermis: Außenschicht eines Tieres

[16] Monociliat: Mit nur einer Geißel versehen

[17] Geißel, Flagellum: Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt

[18] Stützlamelle: Dünne Schicht der Mesogloea zwischen Ekto- und Entoderm

[19] Gastrodermis, Gastroderm: Epithel des Verdauungstraktes

[20] Drüsenzellen: Zellen, die der Produktion und Abgabe (Sekretion) bestimmter Substanzen dienen

[21] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[22] Epithelmuskelzellen (Nesseltiere): Epithelzellen mit basalen Ausläufern, in den Actinomyosinkomplexe für Bewegungsvorgänge liegen

[23] Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien

[24] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[25] Fettes Öl, Lipid: Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben

[26] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[27] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab

[28] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

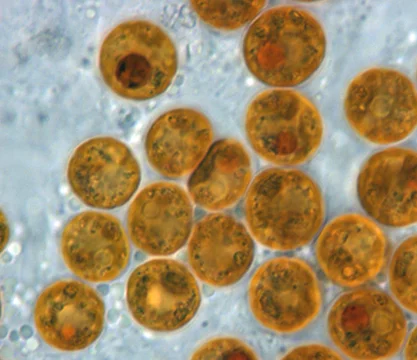

[29] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten, aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[30] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil dem anderen nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar

[31] Actinomyosin-Komplexe: Actin bildet mit Myosin für Bewegungen in Zellen Komplexe mit mehreren Fibrillen; Myosin als Motorprotein, kann Verknüpfungen zu verschiedenen Actin-Fibrillen herstellen und dadurch die Fibrillen aneinander vorbeiziehen, was in Zellbewegungen münden kann.

[32] Synapsen: Verbindungen zwischen Nervenzellen, bzw. von Axon zu Axon. Dort enden die elektrischen Signale (an der Grenze zwischen prä- und postsynaptischem Teil); die Informationsübertragung erfolgt nun durch Ausschüttung von in Vesikeln gebildeten Neurotransmittern; sie werden vom postsynaptischen Teil aufgenommen, wodurch wieder elektrisches Potential entsteht, das vom Axon rasch weitergeleitet wird

[33] Multipolare Neuronen: Häufig vorkommende Form einer Nervenzelle, die viele Dendriten, aber nur ein Axon besitzt

[34] Bipolare Neuronen: Nervenzellen mit zwei getrennt voneinander abgehenden Fortsätzen. Sie haben somit nur einen Dendriten und ein Axon.

[35] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[36] Umbrella: Schirm der Quallen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cnidaria, Nesseltiere:

4 Medusenbildung auf die Spitze getrieben (gezeigt an Scyphozoa: Kronen- und Scheibenquallen)

.

Der ganze Polyp[1] wächst in die Höhe,

Lässt Tentakel[2] hinter sich;

Die Mundscheibe[3] nur, die dazwischen geborgen,

Beschreitet nun einen entscheidenden Weg:

.

Einschnürung auf Einschnürung entstehen am Zuwachs,

Der den Polypen nach oben erhöht,

Von denen, eine der anderen, folgend vom Stapel geht.

.

Die erste übernimmt des Polypen etwas vorgezogenen Mundkegel[6],

Formt ihn, leicht ihn verlängernd, zum künftigen Mundrohr[7],

Trennt sich von der nächsten, jüngeren, noch weniger eingeschnürten Scheibe

Dreht sich nach Ablösen um, wird zum Schirm[15],

Das Mundrohr hängt nun nach unten:

Eine junge Qualle, die erste Ephyra, flottiert im Wasser dahin!

.

Die nächste Scheibe, sie ist an der Reihe nun, sich zur Ephyra

zu bilden,

Hat jedoch das Nachsehen, denn des Polypen Mundkegel verschwand

Mit der älteren Schwester; so nimmt sie, wie auch die folgenden, ein

Rohr, das im Innern des Scheibenstapels bereits liegt,

Gebildet aus längsmuskeldurchzogenen, vereinten Mesenterien[16] des Polypen;

Nimmt nun das nötige Stück,

Trennt sich in gleicher Weise von der darunter schon wartenden jüngeren Schwester,

Macht sich, wie die ältere Schwester auf den von Abenteuern gesäumten Weg.

.

Ein Dutzend und mehr der Ephyren kann so entstehen,

Bis der Polyp darunter, seine Tentakel sind noch vorhanden, nicht aber intakt,

Meint, mit regenerierten Tentakeln will als Polyp er jetzt wieder leben,

Sein Mundfeld mit Mund wieder versieht und wie früher, mit neuen Tentakeln fischt.

.

Doch jung ist sie noch, die Epyhra,

Eine erwachsene Qualle aber möchte in Zukunft sie sein:

So bildet sich aus ihren acht zweilappigen Anhängen

Nach und nach ein vergrößerter, harmonisch gebogener, ganzrandiger Schirm;

Meist bleiben die Läppchen als kleine Rhopalarlappen[17] erhalten,

Neue Tentakel entstehen am Rand des Schirms;

Doch zu unbedeutend mitunter sind dem Mund die mitunter recht kurzen Tentakel,

So bilden sich rundherum eigene Mundarme[18] aus.

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Mundfeld, Mundscheibe (Coelenterata, Hohltiere): Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[4] Ephyra: Larvenform bei Scyphozoa (Schirmquallen) und Hydrozoa (Hydrozoen); Scheibe mit kurzen, zweilappigen, flügelartigen Anhängen

[5] Medusen, Quallen: Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[6] Mundkegel: Wenn die Mundöffnung nicht in der Ebene liegt, sondern auf einer kegelförmigen Erhöhung

[7] Mundrohr: Die Mundöffnung wird auf das Ende einer langen Röhre verlegt

[8] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[9] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen bebrachte Zellschicht der Blastula

[10] Stützlamelle: Dünne Schicht der Mesogloea zwischen Ekto- und Entoderm

[11] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[12] Kollagen: Heterogene Gruppe von Proteinen; der wichtigste Faserbestandteil von Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen und Zähnen; bildet eine linksgängige Schraube, wobei jeweils drei dieser Schrauben in einer rechtsgängigen Superschraube arrangiert sind, dem eigentlichen Kollagen; diese Trippelschraube wird durch Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Strängen stabilisiert; nur bei Animalia (Echte Tieren) vorkommend.

[13] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen

[14] Glucosaminglcane: Besehen aus Estern einer Uronsäure. Meist handelt es sich um Glucoronsäure. Die Disaccharid-Einheiten sind 1-3-glycosidisch mit N-Acetylglucosamin verbunden. Die Kettenbildung der Disaccharid-Einheiten erfolgt durch 1-4-glycosidische Bindungen

[15] Umbrella (Nesseltiere): Schirm der Quallen

[16] Mesenterien (Polypen): Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[17] Rhopalium: Rand- oder Sinneskörper von Scophozoa (Schirmquallen) und Cubozoa (Würfelquallen), Hydrozoa (Hydrentiere), die am Rand des Schirms dieser Nesseltiere zu finden sind. Sie haben die Form kleiner mit Entoderm ausgekleideter Tentakel oder Keulen, die der Oberseite des Schirms der Meduse entspringen durch einen Decklappen geschützt werden, gelten als Rückbildungen von Tentakeln. Als Sinneszellen sind Statocysten (Gleichgewichtsorgane) und Ocellen an den entodermalen Zellen der Keulenspitze ausgebildet.

[18] Mundarme: Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand entspringende Auswüchse

Eingestellt am 23. November 2024

.

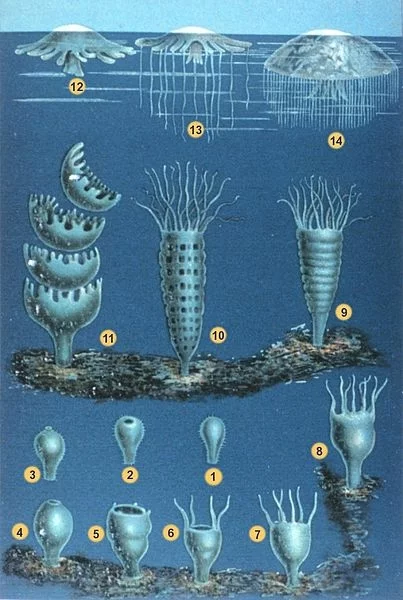

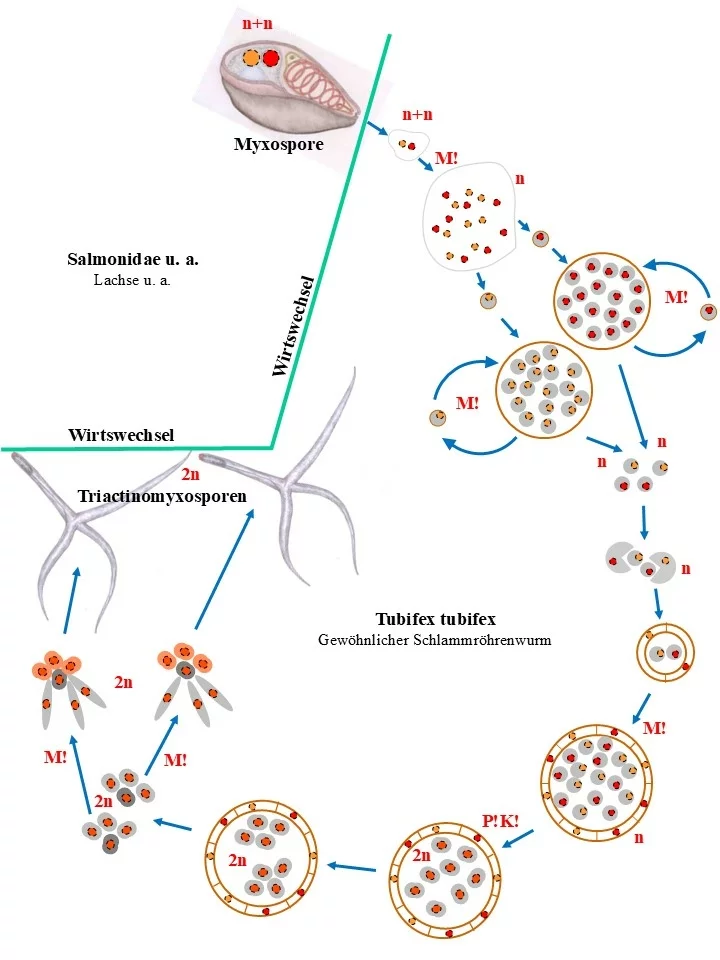

Lebenszyklus einer Schirmqualle

1–8: Festsetzen der Planulalarve und Metamorphose zum Polyp 9–11: Abschnürung (Strobilation) der Ephyralarven 12–14: Umwandlung der Ephyren zur ausgewachsenen Qualle

Autor: Matthias Jacob Schleiden

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

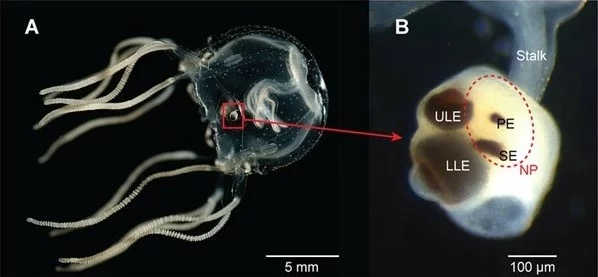

Cubozoa-Sehsystem

Das Sehsystem des Cubozoa Tripedalia cystophora (A) besteht aus vier sensorischen Strukturen, die Rhopalia (B) genannt werden. Jedes Rhopalium trägt sechs Augen von vier morphologischen Typen (unteres Linsenauge LLE, oberes Linsenauge ULE, Grubenauge PE und Schlitzauge SE) und ein lichtempfindliches Neuropil (NP, rote gestrichelte Linie). Die Augen sind für die Bildbildung im Tier verantwortlich und das lichtempfindliche Neuropil ist vermutlich an der täglichen Aktivität beteiligt.

Autoren: Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley

Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

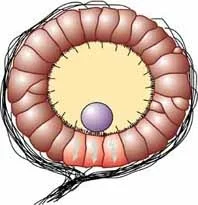

Schema einer Statocyste

Rezeptorzellen (rotbraun), Statolith (violett), Sensible Nervenfasern (schwarz)

Bei Bewegungen und Lageänderungen der Cyste kommt der Statolith an die Sinneshärchen der Hülle und reizt diese. Der Reiz wird an das Nervensystem weitergeleitet und dient der räumlichen Orientierung.

Autor: Davis, W. J.

Lizenz: Gemeinfrei; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Cnidaria, Nesseltiere:

5 Der Medusen Bau

.

Zwanglos lassen Medusen, wie schon betrachtet, sich als der Polypen[1] Abkömmlinge sehen,

So liegt auch, evolutiv bedacht, sekundäre Entstehung der Quallen[2] wohl auf der Hand.

Aber nicht allen Cnidarien sind Quallen zu eigen, viele vermehren sich nur als Polypen.

Auch Molekularphylogenie[3] bestätigt der Polypen Ursprünglichkeit.

.

Weil von Polypen abgeleitet, ähneln sich auch der Medusen Merkmale.

Werden Medusen nicht wenig verändert, erreichen habituell[6] hohe Vielfalt:

.

Fangtentakeln hängen frei nach unten am Rand der Umbrella[10];

Unterseits hängt das Manubrium mit Mundöffnung im Zentrum und mit Zentralmagenverbindung,

Mundarme schließen in unterschiedlicher Weise gestaltet sich daran.

.

Des Verdauungssystems Oberfläche stark zu vergrößern,

Wobei am Schirmrand ein Ringkanal[17] sie miteinander verbinden kann.

.

Eine Sippe entwickelte gar sich zu obligaten Parasiten[18],

Reduzierten beinahe alles, was für Cnidaria als typisch gilt:

Polypen und Medusen legten sie, weil nicht mehr nötig, beiseite,

Behielten umgewandelte Cnidocyten[19] als Mittel der Penetration und Okkupation.

.

Fußnoten

[1] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[2] Quallen: Schirm- oder glockenförmige Nesseltiere

[3] Molekularphylogenie: Auf Molekülähnlichkeiten (meistens von DNA, doch mitunter auch von Proteinen) basierende Schlüsse bezüglich Stammesgeschichte bzw. Verwandtschaftslinien von Organismen

[4] Klasse: Hierarchische Ebene unterhalb Abteilung (Phylum)

[5] Sippe: Unter Sippe wird eine oft nicht genauer genannte Verwandtschaft verstanden, im Gegensatz zu Gruppe, die lediglich eine Gruppe nicht näher verwandter Organismen bezeichnen will

[6] Habitus: Äußere Gestalt

[7] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[8] Manubrium: Lange Röhre als Fortsetzung des Magens und Träger des Munds

[9] Mundarme: Cnidocytentragende unregelmäßig geformte, unmittelbar dem Mundrand am Ende des Mundrohrs (Manubrium) entspringende Auswüchse

[10] Umbrella: Schirm der Quallen

[11] Statocysten, Gleichgewichtsorgane: in ihnen liegt der Statolith

[12] Augen: Lichtempfindliche Meldeorgane vieler Tiere und weniger Algen

[13] Magentaschen: Taschenförmige Abgrenzungen in Polypen und Quallen, von in den Verdauungsraum vorspringenden Mesenterien gebildet

[14] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[15] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[16] Radialkanäle, Radiärkanäle (Cnidaria): Quallen besitzen, vom zentralen Magen ausgehend, radial, nach außen verlaufende, Kanäle, die peripher meist über einen Ringkanal miteinander verbunden sind.

[17] Ringkanal: Quallen besitzen meistens einen peripheren Ringkanal, der vom zentralen Magen ausgehende Kanäle miteinander verbindet

[18] Obligate Parasiten: Parasiten, Organismen, die auf Kosten eines anderen leben und zumindest in einer ihrer Lebensphasen auf lebende Organismen unbedingt angewiesen sind

[19] Cnidocyten, Nesselzellen: Nesselkapseln bildende Zellen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ab hier werden die Texte bezüglich Taxanamen der Cnidaria (s. Stammbaum und/oder Pfade) alphabetisch geordnet.

Die evolutiven Zusammenhänge lassen sich deshalb aber nur erkennen und verfolgen, wird auch der zugehörende Stammbaum berücksichtigt.

Actinaria, Seeanemonen:

1 Der Ordnung Merkmale

.

Skelettlos leben zu mancherlei Vorteilen Seeanemonen,

Halten strenge Ordnung im Inneren ein:

Nur paarweise stehen Mesenterien[1],

Deren Einheit geringerer Abstand zeigt.

.

Zwei hervorgehobene Paare begleiten nach unten, beide

Siphonogyphen[2] einschließend, die Winkel des langgezogenen Schlunds:

Der Mesenterien Retraktoren[3], die Muskelfahnen, zeigen weg von der Tasche,

Nach außen gekehrt, nicht zueinander, wie für die anderen Paare dies gilt.

.

Jedes Mesenterienpaar umschließt eine Tasche,

Die Korallenexperten als Binnenfach[4] gilt;

Der Raum zwischen benachbarten Paaren, größer,

Gilt als Zwischenfach[5]; nur darin entsteht das neue Mesenterienpaar:

Bleibt oft kürzer, erreicht bei weitem

Das Schlundrohr nicht.

Ins Zentrum reichende Septen[6] durchbrechen ein oder zwei größere Poren,

Zum Wasseraustausch und zum Druckausgleichen gedacht.

.

Nicht wenige Seeanemonen erweisen sich als ausgesprochen beweglich,

Brauchen aber dafür noch weitere Muskulatur:

In Mesenterienbasen, parallel zur Fußscheibe[7],

Zieh’n sie zentripetal[8], zur Mitte, hin;

Andere, davon ausgehend, richten sich schräg in der Wand nach oben,

Nehmen dann aber schnell des Polypen[9] Hauptrichtung an;

Nur aus Epithelmuskelzellen[10] besteh‘n all die Strukturen,

Mit denen sich der Seeanomonenkörper bewegt.

.

.

Neue Tentakel, deren Hohlraum Verbindung zum Binnenfach hält;

So wächst der Polyp auch in Weite,

Schafft so für neue, oft in zwei Kreisen stehende Arme den nötigen Raum.

.

Manche Arten entwickeln, von der Mesenterienbasis ausgehend,

Langgezogene, weitreichende Nesselfäden, die gezielt,

Wohl mit raumverkleinernder Wasserströmung verbunden,

Weit hinausgeschleudert werden,

Beute zu haschen, sie durch Polypenstreckung ins Innere zu zieh’n.

Spezielle Nesselsäckchen[19] liegen bei anderen

Außen unterhalb der Tentakel rundum.

.

Die, mit wohlausgebildetem Nervensystem verbunden, eine schnelle Reaktion

Von Tentakeln oder des ganzen Polypen veranlassen,

Ein Hin zur Beute, oder Rückzug bei angezeigter Gefahr.

.

Verwirklichen vielfältige Fortpflanzungsweisen:

Larven[25] eine Zeitlang im Inneren hütend;

.

Fußnoten

[1] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[2] Siphonoglyphen: An Winkeln der Mund-Afteröffnung der Polypen beginnende, nach unten in den Magenraum ziehende bewimperte Streifen

[3] Retraktoren: Rückziehmuskeln

[4] Binnenfach: Tasche zwischen zwei gleichzeitig als Paar gebildeten Mesenterien, die enger stehen als benachbarte Mesenterien

[5] Zwischenfach: Weite Tasche zwischen zwei benachbarten Mesenterien im Vergleich zu jenem Paar, das das Binnenfach bildet

[6] Mesenterien

[7] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes

[8] Zentripetal: Richtung Zentrum

[9] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[10] Epithelmuskelzellen: Epithelzellen mit basalen Ausläufern, in denen Actinomyosinkomplexe für Bewegungsvorgänge liegen

[11] Sphinktermuskel: Schließmuskel

[12] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[13] Tentakel

[14] Tangential: eine gekrümmte Fläche oder Linie berührend (schneidend)

[15] Paare werden immer zugleich und paarweise gegenüber angelegt

[16] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[17] Scapus, Hydrocaulus: schmaler Teil (Stamm) eines Polypen

[18] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[19] Nesselsäckchen: In Säckchen zusammengefasste Nesselzellen

[20] Mechanorezeptoren: Auf körperliche Reize reagierende Sinneszellen

[21] Chemorezeptoren: Auf Moleküle reagierende Sinneszellen

[22] Tentakel

[23] Getrenntgeschlechtlich: Weibliches und männliches Geschlecht sind auf zwei verschiedene Individuen verteilt

[24] Zwitter: Weibliche und männliche Gameten befinden sich auf ein und demselben Individuum, müssen aber nicht zur gleichen Zeit zur Reife kommen

[25] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[26] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon

[27] Parthenogenetisch: Eine Fortpflanzungsstrategie, bei der sich ein weiblicher (selten männlicher) Gamet ohne Befruchtung entwickelt

Eingestellt am 23. November 2024

.

Actinaria, Seeanemonen:

2 Purpurrose alias Pferdeaktinie (AP)

.

Zu Aktinien[1], den Seerosen unter Actinaria,

Gehört die Purpurrose[2], die bekannteste Art:

Lebt in vielen Farbvariationen in Gezeitenzonen[3] europäischer Meere,

Wenig empfindlich gegen Trockenfallen und variierendem Salzgehalt;

Schützt sich mit Schleimen, sollte es doch geschehen,

Dass für längere Zeit Wasser Seltenheit bleibt.

.

Mit fünf bis sechs Centimeter Durchmesser

Und in etwa ebenso hoch,

Trägt sie einhundertundzweiundneunzig Tentakeln[4] in sechs Kreisen am

Rand ihrer Mundscheibe[5] rundum.

Bis zu zwei Centimeter lang werden die spitzzulaufenden Arme[6];

Droht Gefahr oder kommt sie zur Ruhe, zieht Tenakel sie kurzerhand ein.

.

Nervt sie der Standort schon etwas länger,

Zieht sie weiter nach unten womöglich um:

Lässt Muskelwellen über die Fußscheibe[7] laufen,

Bewegt sich so fünfzig Centimeter pro Tag.

.

Nähert sie sich zu sehr einer andern auf diese Weise,

Braucht sie nicht sich zu wundern, wenn die Bedrängte Pfeilarsenale schießt

Aus ihren außerhalb des Tentakelrunds liegenden Kapselsäckchen[8],

Um ihr Halt zu gebieten, auch wenn den ein oder anderen Arm sie verliert;

Der Säckchen Haut bleibt an der anderen hängen,

Verursacht Gewebezerfall, rückt der Zudringling nicht rechtzeitig weg.

.

Aktinien leben nur von tierischer Beute,

Verwenden die kräftigen, nesselbestückten Tentakel dazu,

Packen und lähmen die Opfer,

Bringen mit iheen Armen sie zum Mund;

Reste kleiner Fischchen, von Krebschen, von

Weichtieren[9], entdeckten Experten im Bauchraum bereits.

.

Zwei Formen scheint es unter Pferdaktinien zu geben,

Wovon die eine sechs bis sieben Centimeter erreicht,

Nur in unteren Gezeitenzonen siedelt,

Ovipar[10] ausschließlich lebt;

Die andere aber, wesentlich kleiner,

Bewächst obere Tidenzonen und vermehrt sich nur vivipar[11]. –

Wer ökologisch, fortpflanzungsbiologisch schon etwas belesen,

Schließt, Nachkommen aus stark bewegten Gezeitenzonen brauchen in ihrer Jugend erhöhten Schutz. –

.

Wer aber Tiere als Beute fängt, dem sind solche Helfer womöglich egal.

.

Fußnoten

[1] Aktinien, Seerosen: Actinia (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[2] Purpurrose, Pferdeaktinie: Actinia equina (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[3] Gezeiten, Tide: Wasserbewegungen der Ozeane, die durch von Mond und Sonne erzeugte Gezeitenkräfte im Zusammenspiel mit der Erddrehung verursacht und Wasserspiegel entsprechend gesenkt oder gehoben werden

[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[5] Mundscheibe: Bereich zwischen Mund-After-Öffnung und Tentakelkranz

[6] Tentakel

[7] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes

[8] Nesselzellsäckchen: In Säckchen zusammengefasste Nesselzellen

[9] Weichtiere: Mollusca (Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[10] Ovipar: Eizellen oder Zygoten verlassen das Mutterzoon

[11] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte, verlassen das Mutterzoon

[12] Aktinien

[13] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

Eingestellt am 23. November 2024

.

Oben: Purpurrose, Pferdeaktinie, Actinia equina

Mit offenen Armen

Autor: Hans Hillewaert

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Unten: Purpurrose, Pferdeaktinie, Actinia equina, eingezogenem Zustand

Mit eingezogenen Armen

Autor: Andy Cowley

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Actinaria, Seeanemonen:

3 Mantelaktinie (TP)

.

Ohne den zu leben, sie nicht mehr im Stande ist;

So eng ist der Aktinie Abhängigkeit schon geworden,

Dass sie, zieht er, obwohl ohne Grund, einmal aus, unweigerlich stirbt.

.

Auf der Oberseite setzt sie am Schneckenhaus[3],

Das er bezogen, sich fest; nach vorne unten gerichtet der Tentakelkranz[4],

Unmittelbar hinter des Krebses Mundöffnung;

Ernährt sich wohl von dem, was bei der Mahlzeit er überlässt.

.

Wächst der Krebs in seinem gefund’nen Gehäuse,

Wächst auch die Mantelaktinie heran,

Ummantelt mit horniger Fußscheibe[5] des Krebses Wohnung,

Löst den Kalk des Gehäuses bisweilen auf,

Umgibt selbst nun den Anemoneneinsiedler röhrig;

Er braucht kein neues, größeres Zuhause mehr, denn

Seine Behüterin, die er nicht selbst sich erkoren,

Lässt ihm immerzu den nötigen Raum.

.

Obwohl ihm der vollständige Rückzug genommen

– Er schaut aus seiner Ersatzbehausung ohne Pause hervor –

Schützen ihn allem Anschein nach der Seerose[6] Tentakel

Mit Nesselfäden[7] aus dem Bauchraum, die herausgepresst,

Vielerlei Feinde schrecken, ihr sich zu nähern, und bei Berührung sofort sich verzieh‘n,

Obwohl der Krebs als Leckerbissen den Vielen gilt;

Verlassen Anemoneneinsiedler freiwillig oder unfreiwillig ihr Zuhause,

Haben Mantelaktinien das Nachsehen, sie gehen ein. –

.

Auch andere Krebstiere, Krabben[8], erkannten, wie wertvoll Aktinien:

Lösen Bunodeopsis[9]-Arten vom Untergrund los,

Tragen sie mit sich mit den Scheren;

Greift ein Prädator[10] sie an, halten sie die stark Nesselnde ihm entgegen,

Der daraufhin gerne die Reißleine zieht.

Diese Krabben benutzen, wie es scheint, niemals Scheren,

Sich zu verteidigen oder zum Beutefang.

.

Fußnoten

[1] Anemonen-Einsiedlerkrebs: Pagurus prideauxi (Decapoda – Eumalacostraca - Malacostraca – Crustacea – Thoracopoda – …)

[2] Mantelaktinie: Adamsia palliata (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[3] Schnecken: Gastropoda (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)

[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[5] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes

[6] Seerosen, Aktinien: Actinia (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[7] Nesselfäden: Nesselzellen tragende Fäden des Bauchraums, die zum Beutefang herausgepresst werden können

[8] Krabben: Melia spp. (Brachiopoda – Thoracopoda – Crustacea – Malacostraca – Eumalacostraca –…)

[9] Bunodeopsis spp. (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[10] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Actinaria, Seeanemonen:

4 Wie wertvoll die wandernde Schnecke (TP)

.

Siedeln sonst aber gleichfalls auf irgendeinem Hartsubstrat.

Doch kommt ihr eine Schnecke[3] entgegen, die ein Pagurus als Wohnung gefunden,

Lastet, auf ihr zu wohnen, Calliactis alle Mühen sich auf:

.

Betastet zunächst, wie es aussieht, die wandernde mögliche Bleibe,

Biegt, sobald das Kunststück vollzogen,

Den Körper nach unten, Fußscheibe[6] voran,

Hält mit ihm gleichfalls sich auf dem Schneckengehäuse,

Lockert und löst ihren tentakelbewirkten Halt danach,

Richtet sich auf, steht nun wie üblich

Auf ihrem Gefährt, streckt ihre Arme[7], frei nun, ins Meer.

.

Zieht der Krebs in eine größere Wohnung,

Lässt er die Rose[8] achtlos zurück.

Sie steht nun am Ort, niemand zieht sie noch weiter!

Worauf wartet sie wohl?

Auf einen neuen Wohnwagenbewohner, der fährt?

Oder hofft sie, dass eine andere Schnecke an ihr vorüberzieht,

Die womöglich schon mit anderen ihrer Spezies‘[9] besiedelt?

Wachsen gerne zu mehreren an solchem Ort.

.

Fußnoten

[1] Schmarotzerseerosen: Calliactis parasitica (Actinaria Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[2] Pagurus spp.: Einsiedlerkrebse (Decapoda – Eumalacostraca - Malacostraca – Crustacea – Thoracopoda – …)

[3] Schnecken: Gastropoda (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)

[4] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[5] Klebkapseln, Spirocysten: Deren umgestülpter Schlauch nach Explosion als gerades Stück aus der Cnide ragt, dem, spiralig nach rückwärts wickelnd, sich sein erheblich längerer Teil anschließt und mit klebriger Masse umgeben ist

[6] Fußscheibe: Der Anheftungsbereich des Polypenfußes ist flächig verbreitert

[7] Tentakel

[8] Schmarotzerseerosen

[9] Spezies: Art

Eingestellt am 23. November 2024

.

Actinaria, Seeanemonen:

5 Die Turnerin

.

Gemütlich steht sie[1] auf festem Grund,

Schwingt ihre Tentakel[2] hin und her,

Will Plankton[3] erhaschen damit.

Nicht schlecht diese Zeit! Hat nicht wenig Erfolg.

.

Etwas erhöht sitzt sie auf felsigem Grund,

Auf einer Schneckenschale, deren Einwohnerin längst schon tot;

Nicht den ganzen Fuß klebte sie fest,

Nur der Rand brachte ihr haltbaren Stand,

Wählte die Weise wohl mit Bedacht, denn

Schon kommt Ungemach an sie heran:

.

Ein Seestern[4] nähert sich!

Er hat das Gespür,

Dort vorne sitzt etwas für seinen Bauch,

Tastet sich langsam heran,

Schon hat er Kontakt,

Umgreift Coccinia[5]!

Dies aber leidet sie nicht!

Wackelt mit ihrem Zylinder hin und her,

Streckt sich, verschmälert sich,

Löst plötzlich von der Schale sich ab!

Der Seestern greift ins Leere nun,

Denn schon hat sie etwas Abstand erreicht!

Sie biegt sich seitlich zum U,

Schnellt sich wieder zurück,

Biegt gegenüber den Schopf hin zum Fuß,

Schnellt ihn wieder empor,

Wiederholt das Schnellen Zug um Zug,

Landet, vielleicht etwas erschöpft,

Weit entfernt,

Irgendwo

Seitlich auf festem Grund.

Richtet sich langsam empor,

Nachdem zuvor sie tief sich gebeugt,

Klebt den Fuß am Rand wieder fest.

Höchste Zeit, der Hunger bohrt!

Streckt Tentakel wieder ins Meer. –

.

Sechs Centimeter Höhe erreicht Coccinia,

Recht niedrig wirkt sie, zog sie die sechzig Tentakel zurück.

Lebt ab zehn Meter Tiefe in Subgezeitenzonen im

Nordatlantik, Nordpazifik, im arktischen Meer;

Minus ein Grad Celsius macht ihr nichts aus, liebt es eigentlich wärmer,

Doch mehr als zehn Grad schätzt sie nicht.

.

Fußnoten

[1] Stomphia coccinea (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[2] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[3] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[4] Seesterne: Asteroidea (Asterozoa – Eleutherozoa – Echinodermata – Ambulacraria – Deuterostomia –…)

[5] Stomphia coccinea

Eingestellt am 23. November 2024

.

.

Actinaria, Seeanemonen:

6 Auf Gegenseitigkeit (TP)

.

Warum sind sie wohl so riesig geworden, die Riesenaktinien[1]?

Fünfzig bis einhundertundfünfzig Centimeter misst das Feld um den Mund[2]!

Mineralien und Stickstoff ließen sie liefern,

Fischchen brachten sie frei ins Haus.

.

Sechs Arten gehören zu dieser Sippe.

Mit zwei Partnern leben sie alle zugleich:

Was sonst sie noch brauchen, tragen Seeanemonenfischchen noch bei,

Der Tentakel[5] Angelerfolg ist womöglich beinah zu vernachlässigen;

Sie besitzen zwar eine Menge davon,

Bei einigen Arten sind sie aber

Außergewöhnlich kurz, fleischig und zugespitzt.

.

Dreizehn Fischarten sind als Symbionten[6] der sechs Riesenaktinien bekannt,

Keine kommt ohne diese Beschützer aus;

Manche Stichodactylen[7] leben nur mit einer der Arten zusammen,

Andere jedoch akzeptieren mehr.

Nur eine Fischchenart aber findet pro Seeanemonenindividuum ihr Zuhause,

Verschanzt sich dort über Generationen hinweg.

.

Als bekanntestes Beispiel der Nesseltier-Fisch-Symbiosen

.

Obwohl Seeanemonen, wie es scheint, auch ohne Pomacentriden[10] überleben,

An den offenbar für sie recht schmackhaften Tentakeln,

So sind sie doch angewiesen auf ihre schützenden Partner, leben sie in freier Natur.

.

Nicht nur Schutz bieten sie vor gefräßigen Prädatoren[14],

Auch Parasiten[15] sollen sie fernhalten, wie man gelegentlich liest.

.

Clownfische bewohnen Seeanemonen als Pärchen

Oder in kleinen Gruppen mit einem Weibchen nur

– Wobei das dominante Männchen die Eier des Weibchens befruchtet –

Verteidigen gegen jeden zu nahe Kommenden ihre Tentakelwohnstatt aggressiv.

.

So achten aus gutem Grunde sie wenig ihr Leben,

Jagen aber nur in naher Umgebung Eindringlinge fort;

Fliehen, wenn nötig, rasch ins Tentakeldickicht wieder,

Zu neuen Vorstößen jederzeit bereit. –

.

Lange rätselten Wissenschaftler, warum keinen Schaden Seeanemonenfische nehmen,

Berühren sie Nesselzellen[16] im dichten Tentakelwald.

Heute aber wird immer mehr deutlich:

Sie schützen sich mit einem Film davor,

Den auch der Seeanemonen Tentakel verwenden,

Berühren sie auf Suche nach Beute sich selbst.

.

Vorsichtig, mit Bedacht, scheinen die Fischchen den schützenden Film sich zu holen,

Berühren, zunächst nur mit Flossen, wenn möglich nur einen einzigen Arm.

Werden dort sie beschossen, kümmert dies sie wohl wenig,

Doch der Film breitet sich ein wenig schon aus,

Immunisiert die nahe Umgebung;

So schwimmen Schritt für Schritt sie weiter bis auch der Kopf ist erreicht.

Wie wichtig die schützende Schicht für Tentakelwaldbewohner,

Erfahren Erkrankte und Schwache, werden sie doch, weil der Film ihnen wohl fehlt, verzehrt.SL

.

Fußnoten

[1] Riesenaktinien: Stichodactyla spp. (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[2] Mundfeld, Mundscheibe: Bereich zwischen Mund und Tentakeln

[3] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[4] Fotosynthetisch (Fotosynthese): Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[6] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil sich nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar

[7] Stichodactyla: Riesenaktinien

[8] Clownfische: Amphiprion sp spp. (Pomacentridae – Labroidei – Perciformes – Percomorpha – Acanthopterygii –…)

[9] Mertens Riesenaktinie: Stichodactyla mertensii (Actinaria – Hexacorallia – Anthozoa – Cnidaria – Animalia –…)

[10] Pomacentridae: Riffbarsche (Labroidei – Perciformes - Percomorpha – Acanthopterygii – Acanthomorpha –…)

[11] Falterfische: Chaetodontidae; nicht behandelt

[12] Feilenfische: Monacanthidae; nicht behandelt

[13] Zackenbarsch: Epinephelidae; nicht behandelt

[14] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

[15] Parasit, Schmarotzer: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.

[16] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Oben: Stichodactyla mertensii mit Clownfisch with Amphiprion sandaracinos

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemone_with_Clownfish.jpg

Autor: Silke Baron

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert

Unten: Riesenseeanemone (Stichodactyla gigantea) mit Amphiprion ocellaris

Autor: Michael arvedlund

Lizenz: public domain; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

.

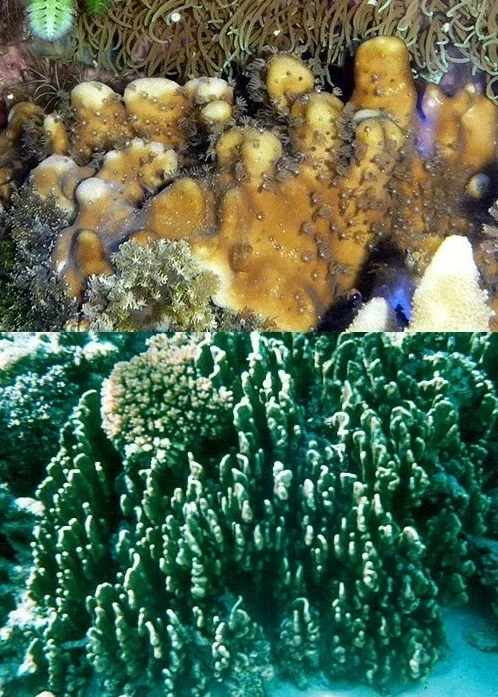

Alcyoniidae, Lederkorallen:

1 Des Menschen Phantasie

.

Phantasievoll sind oft des Menschen Gedanken,

Sieht in der Natur er etwas, was in anderer Weise vielleicht er besser schon kennt,

Belegt er das Neue mit ähnlichem Namen, den das Bekannte schon hatte.

So geschah es mit einer Koralle, die heute als Tote-Mannshand[1] bekannt.

.

Handförmig verzweigt ist sie, manchmal einem Klumpen recht ähnlich,

Zehn Centimeter hoch, vielleicht etwas mehr,

Weiß, gelblich, fahl, auch hellorange, rosa,

Ragt auf festem Substrat empor,

Nimmt wahllos Dosen, Flaschen, versunkene Schiffe;

Daher wohl seine etwas makabre Assoziation!

.

Reinweiß erscheinen Polypen[2], strecken sie sich und breiten die Arme,

Zurückgezogen aber hebt die Koralle sich kaum vom Untergrund ab,

Wirkt auch erheblich kleiner, weil ohne Wasser ihre Kanäle,

Dehnt und streckt sie sich,

Treten Schlauchpolypen[3] in Aktion.

Kleine Kalknadeln[4] festigen Alcyonium-Korallen.

Diese Art der Gattung kommt ohne Zooxanthellen zurecht.

.

Von August bis Dezember ruh‘n sie in eingezogenem Zustand,

Bereiten, Reserven nutzend, die Fortpflanzung vor,

Übergeben Dezember erhebliche Mengen Spermien und Eier dem Wasser,

Danach fischen wieder sie Plankton aus Hunger, was das Meer so gibt.

.

In der Nordsee, im europäischen Atlantik bis zum Nordkap,

Im Ärmelkanal, in der westlichen Ostsee, kommt sie vor,

Lebt in Tiefen ab etwa zwanzig Metern,

Gar auf Muschelbänken im Watt;

Galt früher als eine der häufigsten Kaltwasserkorallen,

War oft bedeutender Beifang der Grundnetzfischerei.

Warf nicht, was aus Versehen die Fischer gefangen,

Wieder zurück ins Meer,

Trocknete es vielmehr, mahlte die Äste,

Brachte das Mahlgut als stickstoff-, phosphat- und kaliumreichen Dünger aufs Feld.

.

Fußnoten

[1] Tote-Mannshand: Alcyonium digitatum (Alcyoniidae – Malacalcyonacea – Octocorallia – Anthozoa – Cnidaria –…)

[2] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[3] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen

[4] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde

Engestellt am 23. November 2024

.

Tote-Mannshand, Alcyonium digitatum

Autor: Haplochromis

Lizenz: GNU Free Documentation License, Version 1.2; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Anthozoa, Blumentiere:

1 Mehrfach vorgesorgt

.

Als artenreichste Klasse der Nesseltiere[1]

Erreichen sie, obwohl ihnen Medusen[2] fehlen, hohe Diversität,

Sind rein marin verbreitet; im Brackwasser[3] kommen nur wenige vor.

Zu rezenten Vertretern kommen noch viele fossile,

Spezielle Merkmale des basalen Kalkskeletts erwiesen dabei sich überraschend informativ.

.

Ausgesprochene Vielfalt im inneren Bau der Polypen[8],

Ihre Lebensweise als Einzeltiere und ihrer oft riesigen Kolonien Gestalt,

– Meist als zusammenhängender Tierstock[9] gebildet

Der über allseits genutzte Gewebe vereint –

Erlauben, sie in einzelne, oft gut definierte Sippen zu trennen;

.

Das zwei bewimperte Rinnen, von den Winkeln nach unten ziehend, trägt,

Nahrungsaufnahme und Defäkation[18] zu erleichtern,

Wasseraustausch zu regulieren, auch den inneren Druck,

Den Polypen steif und in Form zu halten,

Fehlt ihm etwa ein mineralienfestes Skelett.

.

Der Tentakel Hohlräume steh’n mit je einer Bauchraumtasche in direkter Verbindung, die

Beidseits von Mesenterien[19] begrenzt,

An denen längsverlaufende, zum Teil sich freibewegende Wülste[20] sitzen,

.

Vor allem größere, dem Gastralraum[23] zugeführte Beute

Wird dort von Nesselkapseln[24] fixiert,

In Drüsenzellnähe gehalten

Und durch Kontakt schneller verdaut.

Cilien[25] sorgen für Verteilung der Nährstoffe,

So werden sie aufgenommen fast ohne Verzug.

.

Ein normales Cilium setzen Anthozoa als

Abzug ein für der Nesselkapseln Schuss;

Kein oder ein dreiteiliger Deckel schließt die Kapsel;

Einteilig ist er bei anderen Nesseltieren jedoch.

.

Bei extraintestinaler[26], extrakorporaler Verdauung, skelettbildenden Arten von großer Bedeutung,

Werden Gastralfilamente aus der Mund-After-Öffnung gestreckt,

Umhüllen damit von Tentakeln ergatterte Beute,

Verdauen sie, danach werden Verdauungsprodukte über die Öffnung eigesaugt.

.

Unter der Mundscheibe[27] liegt ein ringförmiger Schließmuskel;

Experten führ’n ihn auf lokal modifizierte entodermale[28] Muskulatur zurück.

Den Mundraum zu schließen, scheint Blumentieren geraten,

Wie auch Mesenterialmuskelstränge Polypen zusammenzieh’n.

.

Kalkleisten können, in Mesenterien abgeschieden, von Fußscheiben[29] ausgehend,

Polypen Stabilität verleihen, Widerstandsfähigkeit und, bilden basal sie Gehäuse, Schutz;

Färben oft intensiv Gewebe und die Skelette,

Meist tragen Carotinoide[30] Verantwortung dafür.

.

Fußnoten

[1] Nesseltiere: Cnidaria (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[2] Medusen, Quallen (Cnidaria): Ein freischiwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[3] Brackwasser: In Mündungsgebieten und in Strandseen sich bildendes Gemisch aus Salz- und Süßwasser

[4] Ordoviz-Zeit: vor ca. 485 – 443 Millionen Jahren

[5] Perm-Zeit: vor etwa 299 – 251 Millionen Jahren

[6] Trias-Zeit: vor etwa 251 – 199 Millionen Jahren

[7] Muschelkalk: Die fossilreichen Gesteine dieser Einheit enthalten nicht nur Muscheln, sondern vor allem die den Muscheln äußerlich ähnlichen Brachiopoda bzw. deren massenhaft neben- und übereinandergeschichtete Bauch- und Rückenschalen. Der Ablagerungszeitraum des Muschelkalks erstreckt sich etwa auf den Zeitraum vor 243 bis 235 Millionen Jahren

[8] Polypen (Nesseltiere): Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[9] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind.

[10] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitiger Parasitismus verstehbar

[11] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[12] Radiärsymmetrisch: Durch einen Gegenstand, Organismus oder Organismenteil lassen sich mehr als zwei Symmetrieebenen legen

[13] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[14] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[15] Bilateralsymmetrisch: Spiegelbildsymmetrisch

[16] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[17] Pharynx: Schlundrohr, das sich von der Mund-After-Öffnung bis zum Magenraum erstreckt

[18] Defäkation: Entleerung, Entfernung von Unverdaulichem

[19] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[20] Gastralfilamente: Wulste von Mesenterien, oft nur als Fäden an ihnen hängend

[21] Cnidocyten: Nesselkapseln bildende Zellen

[22] Drüsenzellen: Zellen, die der Produktion und Abgabe (Sekretion) bestimmter Substanzen dienen

[23] Gastralraum (Schwämme, Nesseltiere): Großraum nahe des Osculums, des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden

[24] Nesselkapseln: In Nesselzellen gebildete, kapselartige Gebilde, die bei Reizung der Nesselzellen ihr schlauchartiges Fangorgan hervorschleudern

[25] Cilie, Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[26] Extraintestinal: Außerhalb des Verdauungsraums; außerhalb des Körpers, extrakorporal

[27] Mundscheibe: Bereich zwischen Mund-After-Öffnung und Tentakelkranz

[28] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gebrachte Zellschicht der Blastula

[29] Fußscheibe, Fußplatte: Der flächig verbreiterte Anheftungsbereich des Fußes

[30] Carotinoide: Carotinoide sind lineare Kohlenwasserstoffe mit vielen konjugierten Doppelbindungen (= benachbarte Kohlenstoffatome sind in wechselnder Abfolge mit einer einfachen und einer Doppelbindung miteinander verknüpft), an deren beiden Enden jeweils ein Kohlenstoffring aus sechs Atomen hängt. Je nach Lage einer Doppelbindung in diesen Sechserringen und ob eine Hydroxylgruppe [–OH] oder andere zusätzliche Gruppen an Sechserringen hängen, werden verschiedene Typen an Carotinoiden unterschieden, die auch in ihrer Färbung voneinander abweichen und somit Licht anderer Wellenlängen aufnehmen können; nicht selten nur als Farbstoff vorhanden.

Eingestellt am 23. November 2024

.

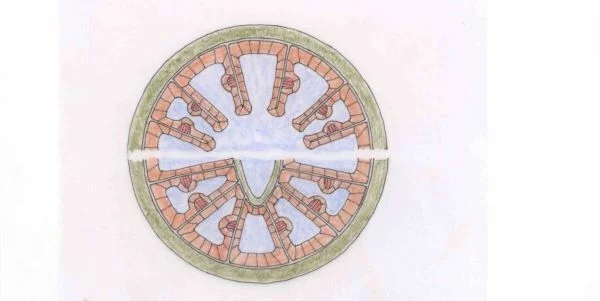

Querschnittschema des Polypen von Anthozoa (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Oben durch den Zentralmagen, unten durch die Schlundregion. Schlund zur Ellipse gezogen. Von seinen Winkeln ausgehend, verlaufen die Siphonoglyphen nach unten und zwischen jenen Mesenterien, deren Gastraltasche die Retraktormuskeln nach außen zeigt, alle übrigen Gastraltaschen richten sie zueinander; der Siphonoglyphen benachbarte Mesenterien werden als Richtungssepten bezeichnet.

Epidermis (grün), Mesogloea (grau), Gastrodermis (orange), Retraktormuskeln (rot), Pharynx und Gastralraum (blau).

Nach Westheide & Rieger (2013), Seite 121, Abb. 188

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ceriantharia, Zylinderrosen:

1 Selbsterrichtete Wohnkammer

.

Auf weichen Böden, wie Sand und Schlick, finden sie Heimat und

Bauen sich selbst eine Wohnröhre, die hinab in den Untergrund reicht!

Bis zu einem Meter Tiefe kann sie sich ziehen;

Gefahr zum Einsturz besteht aber nicht,

Denn lederartige Wandung stabilisiert innen die Röhre,

Aus Schleim, feinen Bodenpartikeln und Cniden[1] zusammengeklebt.

.

Zieh’n sich, wenn Gefahr, blitzschnell zurück in die Röhre,

Von der Epidermis[2] umfangreicher Längsmuskulatur bewirkt.

Der Mesenterien[3] Zusammenziehen hülfe zu wenig,

Sind ihre Muskelstränge doch einzeln nur und im Innern des Körpers verteilt.

So wurden sie nach dem Prinzip der Sparsamkeit

Evolutiv konsequent reduziert.

.

Blitzschnelles Verkürzen muss intensivem Druck entgegenwirken,

Von Wasser zum Aufrechterhalten der Form etabliert;

Zu klein wäre die Mund-After-Öffnung[4] wohl, das Wasser

Schnellstmöglich aus dem Raum zu entfernen, damit der Körper schnell sich verkürzt.

So kann es physikalisch und evolutiv Denkenden kaum mehr verwundern,

Dass am Fußende des Polypen[5] eine Spritzöffnung wirkt.

.

Zweierlei Arten Tentakel[6] schmücken Zylinderrosen:

Lange, überlang erscheinende Arme am Mundfeldrand

Breiten sich wie eines Springbrunnens Strahlen nach außen.

Lugt der Polyp aus der Röhe hervor,

Fallen sie, in ein bis vier Kreisen stehend,

Weitbogig über den Untergrund hin.

Ein Polyp von zwei Centimeter Körperdurchmesser

Belegt dann einen Keis von sechzig Centimetern rund um sich.

.

Verschwindet der Träger in der Behausung,

Zieht er sie bis auch die letzte Spitze verschwindet, zügig sich nach,

Denn die Tentakel sind nicht in der Lage, sich schnell zu verkürzen,

Was für die Länge der Wohnröhre spricht.

Mundtentakel, entschieden kürzer und geringer an Zahl als die randlichen Partner,

Steh‘n unmittelbar am Rand des Munds[7].

.

Als Zwitter[8] können sie ihr Geschlecht auch wechseln;

Pflanzen sich, aber selten, auch ungeschlechtlich fort.

Larven leben lange pelagisch[9],

Besitzen bereits einen Mund[10],

.

Später noch kurze Tentakel, die erheblich länger schnell werden,

Zweireihig und wie bei Erwachs‘nen gestellt.

.

Fußnoten

[1] Cniden: Nesselkapseln

[2] Epidermis: Außenschicht eines Tieres

[3] Mesenterien: Scheidewände im Innern von Polypen, die den Gastralraum aufteilen

[4] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[5] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[6] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[7] Mund-After-Öffnung

[8] Zwitter: Weibliche und männliche Gameten befinden sich auf ein und demselben Individuum, müssen aber nicht zur gleichen Zeit zur Reife kommen

[9] Pelagisch: schwimmend, schwebend

[10] Mund-After-Öffnung

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ceriantharia membranacea, Zylinderrose

Autor: unbekannt

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Clavulariidae, Keulenkorallen:

1 In einiger Hinsicht ursprünglich

.

Polypenstöcke[1] charakterisieren diese Familie, die

Nur durch bandförmig angeordnete Stolonen[2] verknüpft,

Somit fehlt durchgehend eine Achsenverstärkung;

Ihre Polypen[3] erweisen sich undifferenziert

Zieh’n, wenn irritiert, sich in chitinhaltige[6] Kelche zurück.

.

Frei oder miteinander verwachsen können die Fiedern[9] jedoch sein,

Ähneln Blättern oder auch Paddeln, wenn sie verbunden;

Polypen sind von Blättchen-, Stäbchen- oder Schuppenscleriten[10] verstärkt:

In Stolonen und Kelchen glatt oder höckrig,

Zu Klumpen vereint in Stolonen oft.

.

Sind angewiesen auf der Symbionten energie- und baustoffliefernde Art.

.

Zu den buntesten Arten gehören Clavariidae, eine Familie, die

Indopazifisch, bei Indonesien, Philippinen, Melanesien[14] und Nordau

.

Fußnoten

[1] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind

[2] Stolonen: Basale, hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[3] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[4] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen

[5] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[6] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[7] Gefiedert: Organ, das Fiedern trägt

[8] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[9] Fiedern (allgemein): Seitenstrahlen meist gleicher Gestalt einer gemeinsamen Achse entlang

[10] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde

[11] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[12] Obligat: unerlässlich, erforderlich

[13] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitiger Parasitismus verstehbar

[14] Melanesien: Besteht aus fünf Ländern: Indonesien, Papua-Neuguinea, Fidschi, den Salomonen und Vanuatu, sowie dem Territorium Neukaledonien

Eingestellt am 23. November 2024

.

Clavularia crassa

Autor: Parent Géry

Lizenz: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Corallinidae, Echte Korallen:

1 Die Kostbarste

.

Ohrringe, rote, korallenrote von Eurostückgröße,

Hängen an Ohrläppchen der vornehmen Frau,

Der Kenner Blicke an sich zu ziehen;

Doch wer kennt heut noch Korallen von Modeschmuck weg?

.

Stammten von Riesenkorallen, die im Mittelmeer von Felsen gebrochen,

Aus Zeiten als Korallenbänke[1] noch nicht so überfischt,

Noch nicht mit Stangen und Netzen und Taucherausrüstung

Auch noch die dünnsten nach oben geholt.

.

Doch die kostbaren Korallen, mit leuchtendem Rot gingen der Dame verloren!

Unerschwinglich erweis sich tröstender Kauf.

Kein entsprechendes Rot mehr ließ sich finden,

Nur in hellem und in fast bräunlichem Ton

Lagen welche, wofür ihr Portemonnaie[2] bereit war, zu geben.

Nun griff sie doch, was zuvor sie verpönte, zum korallenroten Modeschmuck.

.

Fußnoten

[1] Korallenbank, Korallenriff: Große, festgefügte Formation von Korallen im Meer

[2] Portemonnaie: Geldbörse

Eingestellt am 23. November 2024

.

Corallinidae, Echte Korallen:

2 Der Korallenstock

.

Unregelmäßig und spärlich verzweigt steht Rubrum[1]

Daumengroß bis ellenlang am felsigen Grund;

Bis zu drei Centimeter kann, wenn älter, die Basis werden,

Auf drei bis fünf Millimeter dünnt ihre Spitze aus.

.

Die kalkigen Äste sind aus kalkverbund‘nen Scleriten[2] entstanden:

Variabel ihre Gestalt,

Oval, spindelig, strahlig, keulig.

Zinnoberrot, Dunkel- bis Leuchtendrot steht der steifragende steinharte Strauch,

Selten auch pink oder weißlich,

Wie auch das dünne Coenenchym[3], der Äste Bezug.

.

Herrlich kontrastreich heben sich weiße,

Nahezu transparente Polypen ab,

Zwei bis acht Millimeter wachsen in Länge nur diese Kostbaren pro Jahr.

.

Lichtscheu sind sie, wie immer wieder berichtet,

Gönnen gerne sich schattige Plätzchen, denn Zooxanthellen[6] kennen sie nicht;

In flacherem Wasser steh’n sie bevorzugt in Höhlen,

Freistehend in schwachem Licht nur, von Überhängen und Spalten geschützt.

.

Sitzen dichtgedrängt an engen Stolonen[9] am Rande des Coenenchyms.

.

Eizellen werden in Polypen befruchtet,

Bleiben, bis sie Planula[10] geworden, in der Mutter Schutz,

Leben einige Tage planktontisch[11], etwas entfernt sich anzusiedeln,

Setzen danach als Primärpolypen[12] sich fest,

Erste Sclerite werden zur Achse verbunden,

Stolonen durchzieh’n das Coenenchym,

Immer mehr der Polypen knospen, werden mit der Zeit rötlich,

.

Von vierzig bis einhundert Metern Tiefe

Finden normal sie den Aufenthaltsort;

Kommen in westlichem und zentralem Mittelmeer vor, sowie im angrenzenden Atlantik:

An Portugals, an Marokkos Küsten, an den Kanaren, an den Kapverden sogar. –

.

Womöglich hätte die tiefenttäuschte Dame doch besser Ausschau gehalten nach

Neuem Korallenschmuck pazifischer Arten und dortiger Produktion.

Erschwinglicher wären vielleicht sie gewesen.

Doch wer lässt sich schon hohe Gewinne entgeh’n?

.

Fußnoten

[1] Corallium rubrum: Edelkoralle (Corallinidae – Der Scleralcyonacea Rest – Scleralccyoacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – …)

[2] Sclerite, Scleren, Spicula: Oft nadelförmige Gebilde

[3] Coenenchym: Dicke Gewebeschicht als gemeinsame Lebensbasis von Polypen, ohne im Inneren ein Skelett zu bilden.

[4] Oktokorallen: Octocorallia (Anthozoa - Cnidaria – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[6] Zooxanthellen: Endosymbionten in einer Reihe von Lebewesen. Bei den Zooxanthellen handelt es sich meistens um Dinoflagellaten; aber auch um Chrysomonden, Cryptomonaden oder Diatomeen kommen vor

[7] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen

[8] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[9] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[10] Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[11] Als Plankton

[12] Primärpolyp, Stammpolyp: Polyp, der sich als erster ansiedelt, um, nach und nach sich verzweigend, sich mit weiteren Polypen zu versehen

[13] Zooplankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, tierische Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[14] Carotinoide: Carotinoide sind lineare Kohlenwasserstoffe mit vielen konjugierten Doppelbindungen (= benachbarte Kohlenstoffatome sind in wechselnder Abfolge mit einer einfachen und einer Doppel-bindung miteinander verknüpft), an deren beiden Enden jeweils ein Kohlenstoffring aus sechs Atomen hängt. Je nach Lage einer Doppelbindung in diesen Sechserringen und ob eine Hydroxylgruppe [–OH] oder andere zusätzliche Gruppen an Sechserringen hängen, werden verschiedene Typen an Carotinoiden unterschieden, die auch in ihrer Färbung voneinander abweichen und somit Licht anderer Wellenlängen aufnehmen können; nicht selten nur als Farbstoff vorhanden.

Eingestellt am 23. November 2024

.

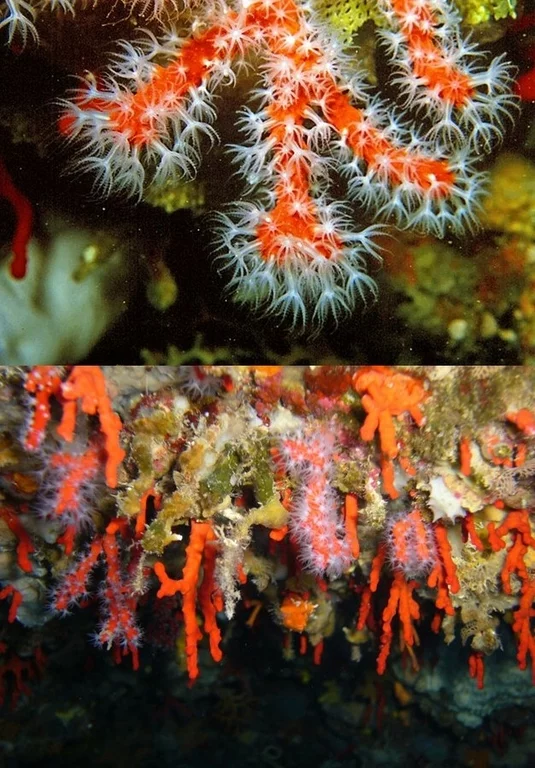

Oben: Edelkoralle, Corallium rubrum

Autor: Géry Parent

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Unten: Edelkoralle, Corallium rubrum

Autor: Yoruno

Lizenz: Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Der Scleralcyonacea Rest:

1 Der DNA zuliebe

.

Der DNA zuliebe steh‘n die andern Familien separat von Federkorallen des weiteren Sinnes[1],

Doch alle Familien besitzen deren entscheidendes Merkmal nicht:

Bleiben oberflächlich auf den Substraten sitzen,

Zwangsläufig, weil der Grabfuß[2] ihnen doch fehlt.

Zwei der vielen Familien werden hier nur behandelt,

Eine wegen ungewöhnlicher Bläue, die andere, weil sie uns Menschen besonders interessiert.

.

Fußnoten

[1] Pennatulacea (Scleralcyonacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – Cinidaria – Animalia – …)

[2] Grabfuß: Primärpolypen einiger Korallenstöcke können sich mit Hilfe ihrer verlängerten Basis durch An- und Abschwellen in weiches Substrat eingraben

Eingestellt am 23. November 2024

.

Funiculinidae, Seepeitschen:

1 Seepeitsche

.

Wie eine Peitsche[1], deswegen der Name,

Zwei Meter lang, steckt im Boden noch ein Viertel davon.

Einen Stab aus Kalk bildet die Achse,

Reicht nicht zur Spitze, damit die Peitsche oben biegsam noch bleibt.

.

Obenauf in zwei reihen sitzen der Peitsche Polypen,

Vielleicht verständlich aus des Tierstocks[6] Organisation,

Denn nur wenig ändert sich Funiculinas Größe,

Wenn überhaupt zu oder ab sie nimmt;

Auch die Kanäle[7] sind dünn und nur wenige,

Wozu dann Polypen ernähren, die für die andern kaum etwas tun?

.

Nur einmal im Jahr bildet der Individuen Hälfte Eier,

Die anderen Spermien zuhauf;

Wie auch Polypen dazu im Jahr sich nur einmal entscheiden,

Doch warum diese Beschränkung, ist derzeit nicht klar.

.

Global verbreitet ist Quadrangularis[8],

Geht bis hinauf ins arktische Meer,

Wird bis zu dreieinhalbtausend Meter Tiefe gefunden,

Fühlt sich von einem bis zweiundzwanzig Grad Celsius wohl.

.

Fußnoten

[1] Seepeitsche: Funiculina quadrangularis (Funiculinidae – Pennatulacea – Scleralcyonacea s. l. – Octocorallia – Anthozoa – …)

[2] Schlauchpolypen, Siphonopolypen: (Fast) tentakellose Polypen, die nur der Wasserversorgung und dem Wasseraustausch für Sauerstoffgewinnung dienen

[3] Nährpolypen, Fresspolypen: Typische, mit Fangtentakel versehene, sich mit Beute versorgende Polypen

[4] Fiedern: Seitenstrahlen meist gleicher Gestalt einer gemeinsamen Achse entlang

[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[6] Tierstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichtes Siedeln einzelner Individuen gekennzeichnet sind.

[7] Kanäle, Hohlräume, der lang ausgezogenen Polypenbasen

[8] Funiculina quadrangularis

Eingestellt am 23. November 2024

.

.

Gorgoniidae, Weichkorallen i.e.S.:

1 Ordentlich

.

Verjüngt an der Basis, weiterwerdend nach oben hin,

Netzartig die Zweige miteinander verflochten oder gefiedert[3]

In der Gestalt eines Blatts.

.

Eine zentrale, proteinhaltige[4] Achse stabilisiert die Koralle

– Als Gorognin[5] unter Fachkreisen bekannt –

Hohl im Innern, Biegestabilität zu erhalten,

Doch Querwände trennen gereihte Kammern ab.

.

Die ihnen – oder daran gebildete Kelche – Rückzug gewähr‘n;