5 Fungi Texte E-K

Entomophthoromycetes, Verengtsporige Jochpilze

1 Herbst (AP)

.

Kühl und feucht werden die Tage!

Für manche der Tiere Signal, sich ins Winterquartier zu begeben,

Um längere Zeit mit Schlaf zu verbringen oder

Kärglich mit Notrationen zu leben.

.

Musca[1] will es nicht glauben,

Dass für sie die Zeit ist gekommen!

Setzt sich, ermüdet zwar, keck ans Fenster,

Unentdeckt, unerreichbar für jede putzende Hand,

Um aus warmer Stube heraus,

Den Blick auf den Herbst zu genießen.

.

Unentschlossen noch über die Wahl des bestgeeigneten Ortes,

Krabbelt sie, ein wenig nur, hin und her;

Bleibt ermattet, alle sechs Beinchen

Fest an die kühlende Scheibe gedrückt,

– Ihr Rüssel hilft zu besserem Halt –

Für lange Zeit steh‘n.

.

Unwohl ist ihr,

Fühlt ein inneres Weh,

Und fällt, wie erlösend für sie,

In nicht mehr endende Ruh.

.

Fühlt nichts mehr vom drückenden Wachsen

Hunderter Schläuche zwischen sonst so sauber gepflegten Tergen[2],

Nichts von der Fugen Dehnung,

Nichts von weißen Fissuren quer um den Leib.

.

Ein weißlicher Pelz macht sie zum Zebra[3].

Samten erscheint die Bekleidung

Durch kopfig-keulige Formen der Haare,

Die vor hell-herbstlichem Himmel

Hinter der glasklaren Scheibe sie vollkommen tarnt.

Nicht lange jedoch währt die saubere Sicht um die Beinchen.

.

In weitem Umkreis trübt sich die Scheibe!

Kaum merklich zuerst,

Legt sich ein weißlicher, klebriger Staub

Wie ein runder Teppich über das Glas,

Vielleicht als Decke für Musca gedacht.

Sie selbst aber bleibt offen zu seh‘n.

.

Fußnoten

[1] Musca domestica: Stubenfliege (Muscidae – Calyptratae –Cyclorrhapha s.s. – Cyclorhapha s.l. – Brachycera –…)

[2] Tergum (Hexapoda): Dorsaler Teil der vier Bereiche eines Körpersegments von Insekten

[3] Zebra (Equidae; nicht separat behandelt – Hippomorpha – Mesaxonia – Ungulata – Übrige Laurasiatheria –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Stubenfliege, umgeben von Schleuderkonidien von Entomophthora muscae (Original; Reinhard Agerer)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Entomophthoromycetes, Verengtsporige Jochpilze

2 Der Sprung ins Leere (AP)

.

Nicht zur Zierde belegen der Schläuche[1] Köpfchen

Die schräg zum Kadaver nach außen gerichteten, leicht aufgetriebenen Hyphen[2]!

.

Von dickerer Querwand[8] begrenzt,

Erhebt sich am Ende der Hyphe der Kopf,

Erwartet den Countdown für einen Schuss;

Verspürt den wachsenden Druck unter sich.

.

Plötzlich zerreißt unter ihm ringsum seine Wand[9]!

Ein Strahl Protoplasma[10] schießt in die Welt mit ihm,

Prallt, ohne zu federn, an der Glasfläche auf,

Klebt schnell sich mit restlichem Treibstoff[11] noch fest.

.

Projektile regnen unaufhörlich herab,

Bedecken ihr Umfeld mit der Geschosse lockeren Schicht,

Doch keines traf das erwartete Ziel:

So weit sie auch flogen, Fliegen trafen sie nicht!

.

Noch ist für nahende Fliegen höchste Gefahr,

Denn als Landefähren baute Empusa jedes Geschoss!

Langsam entwächst dem Erstprojektil[12]

Mit Hilfe behalt’ner Reserven ein kürzerer Schlauch.

Auch er mit dickem, ebenem Septum[13], trennt

Einen nun kleineren Kugelkopf[14] ab.

.

Wasser entnehmend dem klebrigen Treibstoff,

Erhöht sich in beiden Kompartimenten der Druck

Bis das Septum, zunächst noch plan,

In der mittleren Schicht – als Aufrisszone gedacht –

Von beiden Seiten unter wachsendem Druck,

Plötzlich zerreißt, zur doppelten Beule gestülpt,

Mit entladender Kraft die Kugel weit von sich schnellt:

Doch ungezielt, gleichfalls trefferlos, erfolgte der Schuss.

.

So lange Empusas Landefähren[15]

Reserven und Wasser für Katapulte[16] genügen,

Wiederholen wieder und wieder sie Landungsversuche,

Doch nur wenigen ihrer Armada ist ein Treffer gegönnt.

.

Fußnoten

[1] Siphonal (Algen, Pilze): Schlauchartige, unseptierte Röhre (Hyphe) mit vielen Kernen

[2] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[3] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[4] Sclerit (Hexapoda): Jeder ringsum durch eine Naht abgegrenzte harte Abschnitt, Segment, des Außenskeletts

[5] Entomophthora muscae: Fliegentöter (Entomophthoromycetes – Zygomycota – Multikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – …)

[6] Propagulen

[7] Musca domestica: Stubenfliege (Muscidae – Calyptratae – Cyclorrhapha s.s. – Cyclorhapha s.l. – Brachycera –…)

[8] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[9] Zellwand: Eine aus Polymeren aufgebaute Hülle, die Zellen von Pflanzen, Bakterien, Pilzen, Algen und Archäen umgibt

[10] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[11] Protoplasma

[12] Primärkonidie: Eine als erste gebildete Konidie, aus der eine zweite entsteht

[13] Septum

[14] Sekundärkonidie: Konidie, die aus einer Primärkonidie entsteht

[15] Primärkonidien

[16] Sekundärkonidien

Eingestellt am 15. März 2025

.

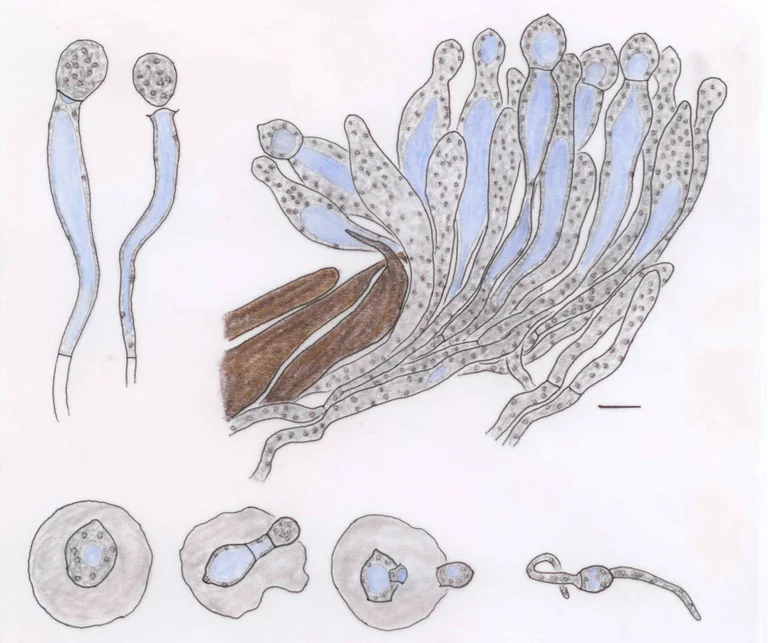

Konidienbildung von Entomophthora muscae (Tusche-, Bleistift- und Kreidezeichnung; Reinhard Agerer)

Oben rechts: Aus dem Spalt zwischen zwei Segmenten einer Stubenfliege wachsende Kondienträger. Junge, annähend keulenförmige Endzellen der Hyphen formen eine kugelige, zum Teil etwas zugespitzte Anschwellung, die sie mit einem Septum abtrennen. Wird der Druck in der konidentragenden Zelle zu groß (durch enorm sich vergrößernde Saftvakuole, blau, vermittelt), reißt unterhalb des Septums rund um die Konidie auf, was wegen der Plötzlichkeit zum Abschuss der Konidie führt. Konidien, Konidienträger und Hyphen sind vielkernig (Protoplast mit Kernen, grau). Nach Webster & Weber (2007), S. 216, Abb. 7.43, b.

Oben links: Konidienbildung und Abschuss bei Conidiobolus utriculosus, eines weiteren Entomophthoromyceten; links Konidie noch am Träger, rechts beim Abschießen. Hier spaltet sich die Querwand in zwei Halbzellwände auf, beulen sich dabei plötzlich aus, was zum Wegschießen führt. Konidien, Konidienträger und Hyphen sind vielkernig (Protoplast mit Kernen grau; Saftvakuole blau). Nach Gäumann (1926), S. 116, Abb. 70, 2 und 3.

Unten: Links: Entomophthora muscae. Gelandete Primärkonidie nach Abschuss vom Konidienträger, umgeben von Cytoplasma des Konidiophors. Daneben: Bildung einer Sekundärkonidie an der Primärkonidie. Daneben: Abgeschossene Sekundärkonidie. Daneben: Mit Hyphen keimende Sekundärkonidie. Nach Webster & Weber (2007), S. 216, Abb. 7.43, d-g.

Messstrich für alle Bilder = 20 µm

Eingestellt am 15. März 2025

.

Entomophthoromycetes, Verengtsporige Jochpilze

3 Erfolgreiche Landung (AP)

.

Ob nun der erste, der zweite, gar erst der vierte

Als letzter Versuch zum Zufallsziel führt,

Bleibt für Entomophthora muscae[1] ohne Belang.

Enzymatisch[2], unterstützt von kräftigem Druck,

.

Hyphen[7] entwachsen dem eingedrungenen Teil,

Verzweigen sich gegen die Fettkörper hin,

Verbrauchen alles bis hin zum tausendstel Gramm;

Zergliedern sich in Hunderte wandlose Zellen danach,

Wandern, flexibel genug, zu Muscas Hämolymphkanal[8],

Lassen im ganzen Körper passiv sich verteilen.

.

Setzt sich die Fliege für immer zur Ruh,

Werden die dünnwandigen Körper hyperaktiv,

Durchbrechen die vormals elastischen Falten,

Drängen, zur dichten Versammlung sich quetschend,

Mit konidienbildenden Zellen hervor;

Werden ihrer Bestimmung gerecht,

Schießen Ballistokonidien[11] um sich herum.

.

Aus sich selbst, oder nach Zygogamie[12],

Ummanteln sich manche der innen liegenden Zellen

Mit widerstandsfähiger Wand,

Bleiben so lang im Kadaver, bis er zerbröselnd zerfällt.

.

Fußnoten

[1] Entomophthora muscae: Fliegentöter (Entomophthoromycetes – Zygomycota – Multikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – …)

[2] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[3] Keimschlauch: Schlauchartige, zunächst querwandlose Struktur, mit der bewegliche oder unbewegliche, oft Überdauerungsstadien, auswachsen, „keimen“

[4] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[5] Stubenfliege: Musca domestica (Muscidae – Calyptratae – Cyclorrhapha s.s. – Cyclorhapha s.l. – Brachycera –…)

[6] Cuticula: Funktional als Außenskelett wirkende, von der Epidermis nach außen abgeschiedene Hülle eines Hochleistungsverbundstoffs aus Chitin und Strukturproteinen, die eine besondere Stelle, sich an Chitin zu

binden, besitzen. Je nach Art und Struktur der Proteinkomponenten kann die Cuticula hart oder biegsam sein.

[7] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[8] Hämolymphkanäle: Gefäßloses, offenes Kreislaufsystem für eine Körperflüssigkeit die eine Mischung aus Blut und Lymphflüssigkeit enthält

[9] Siphonocladal (Algen, Pilze): Schlauchartige, mit einzelnen Septen versehene Röhre (Hyphe), deren Abschnitte vielkernig sind

[10] Sclerit (Hexapoda, Insekten): Jeder ringsum durch eine Naht abgegrenzte harte Abschnitt, Segment, des Außenskeletts

[11] Ballistokonidien: Konidien, die aktiv abgeschossen, weggeschleudert, werden

[12] Zygogamie: Gametangiogamie der Zygomycota wird, wegen der Bildung von Zygophoren, auch als Zygogamie bezeichnet

Eingestellt am 15. März 2025

.

Entomophthoromycetes, Verengtsporige Jochpilze

4 Der Schussmechanismen Geburt

.

Bewegliche Nahrung zu fangen, ist Tieren meist kein Problem,

Sie schwimmen dorthin, springen und schleichen gezielt hinterher.

Bleibt solche Wendigkeit vollkommen fremd.

Schleppend nur wachsen sie nährstoffträchtigen Räumen entgegen,

Zu langsam, um gegen Tiere Attacken zu führen.

.

Von Wind und Wasser verbreitete Sporen

Treffen per Zufall nur das passende Ziel.

Ein Locken mit attraktiven Gerüchen,

Ein Wild-um-sich-Schießen,

Erfüllen viel eher der Pilze nach

Nahrung zu streben, den sehnlichen Wunsch. –

.

Falls Glycogensynthese[3] nicht alles ergreift,

Umgebendem Wasser als Eintrittsappell,

Bis hin zum Ausgleich des Zuckers Konzentration.

.

Zuviel des Wassers führt meist nicht zu Gutem,

Dehnt, oft bis zum Platzen, der Behälter

Schwächste Stellen im Schutzwandsystem,

Mit Verlust von kostbarem Gut, wenn tatsächlich es birst.

.

Nicht sorgfältig genug errichtete Wände

Nahe des Endes, unter dem Septum,

Zerbersten als Erste,

Halten der inneren Kraft nicht mehr stand,

Verschießen der Hyphen nicht ausreichend wandstabilies Ende

Zur Entlastung des Drucks.

.

Lockere Mitten der Septen[6], die zumeist vorhanden,

Verspüren von beiden Seiten höher werdenden Druck

Auf der sich beulenden,

Zwangsläufig dünneren, halbiert nun liegenden Wand.

.

Zwar mit letzter Kraft dem Druck widerstehend,

Reißen sie dennoch vom Rand her ein,

Spalten das Septum mit plötzlichem Ruck,

Geben das Köpfchen, mit halber Wand frei. –

.

Entomophthora[7] wählte beide Methoden zu schießen

– Zerreißen der Zellwand unter dem Septum für der Primärkonidien[8] Katapult

Und Spalten der Querwand, Sekundärkonidien[9] fortzujagen –;

Nahe Verwandte jedoch,

Schießen nur mit sich spaltendem Septum

Ihr todbringendes Projektil.

.

Zeugen bereits von ihrem oligozänen[12] Leben,

Doch zu urteilen, woraus der Abschuss wirklich bestand,

Dazu fehlt jedes Indiz.

.

Fußnoten

[1] Pilze: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für heterotrophe, mit Hyphen oder Hefen wachsende Lebewesen

[2] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[3] Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien

[4] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[5] Osmose: Osmose ist die Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennte Räume zu erreichen. Ist z. B. die Salzkonzentration oder Zucker-Konzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Konzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren. Zumindest das Zerplatzen infolge Osmosestresses kann durch eine widerstanderzeugende Zellwand verhindert werden.

[6] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[7] Entomophthora muscae: Fliegentöter (Entomophthoromycetes – Zygomycota – Multikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – …)

[8] Primärkonidie: Eine als erste gebildete Konidie, aus der eine zweite entsteht

[9] Sekundärkonidie: Konidie, die aus einer Primärkonidie entsteht

[10] Termiten: Termitidae (Isoptera – Blattodea – Dictyoptera – Polyneoptera – Neoptera –…)

[11] Bernstein: Klarer bis undurchsichtiger, gelber oder gelbbrauner Stein aus fossilem Harz

[12] Oligozän-Zeit: Vor 34 – 23 Millionen Jahren

Eingestellt am 15. März 2025

.

Entorrhizomycota, Wurzelgallner

1 Tief versteckt und doch entdeckt (AP)

.

Wer löst den Zwist, den ihre Merkmale hegen?

Nicht sie selbst streiten um Vormacht der Aussagekraft.

Einige Forscher glauben, hochkonservierte Gene würden entscheiden,

Aber Feinstrukturen sprechen dagegen, meinen die andern.

Einer kleineren Gruppe kämpfen zwei Herzen ach in der Brust:

Was davon sollen wir wählen, zu begründen einen Verwandtschaftsschluss? –

.

Eine runde, dickwandige, bräunliche Zelle,

Zum Überdauern, als der Propagule[1] einziges Ziel,

Von den Entdeckern geseh’n,

– Griechisch, dem Zweck entsprechend, Teliospore[2] genannt –

Formte in sich nach Teilung vier eigenständige Zellen

Und ruht, mit vielen zu Ballen versammelt,

.

Der Zufall wollte es – wie so oft, werden Arten, neue Sippen entdeckt –

Dass jemand, wollte er Binsen[6] aus nassem Acker entfernen,

Vielleicht auch nur Pflanzen zum Herbarisieren[7] sich sammeln,

Aus dem Boden die Pflanze mitsamt dem Wurzelstock riss

– Gerade bei Binsen ist dies leicht möglich,

Wachsen doch gerne sie oftmals im Horst[8] –

Die Knöllchen entdeckte, sie nicht einfach verwarf,

Einem Botaniker zeigte, der zu mikroskopieren begann.

.

Später, um der Spore Schicksal zu klären

– Als ob es ein letztes auf Erden überhaupt gäbe –

Erhielten die Sporen Feuchte, auch etwas Wärme und der Wissbegierige staunte:

Aus jeder Zelle trieb sich ein Schlauch,

Bis unter glücklichen Umständen dann,

Jeder an der Spitze zu sporulieren[9] begann!

Dies aber mehrfach, nicht einmal nur tat,

Als Hinweis auf einer Basidie[10] Funktion.

.

Dies weckte Neugierde dann in modernerer Zeit!

Studierte, weil interne Strukturen schon manches enträtselt,

Hyphenwände, Poren der Septen[11]

Und, was mit den Kernen[12] im Innern geschieht.

.

Als Meiosporangium[13] gilt seither diese Teleospore,

Obwohl man Chromosomen nicht sah.

Doch zwei Kerne wurden zu einem, doppelter Größe sogar,

Zwei kleinere entstanden später, nach einiger Zeit waren es vier.

.

Ein fassförmiger Ring begleitet beidseits den Porus[14],

Mittig im Septum[15] der Hyphe gelegen.

Dolus, das Fass, stand für den Terminus Pate,

Doliporus[16] deswegen benannt.

Ein- und Übertritt in benachbarte Zellen

Scheint er, so die Erklärung, zu steuern und prüfen;

Ein Merkmal, vielen Ständerpilzen[17] wahrlich nicht fremd,

Liefert damit einen weiteren Hinweis, ein Basidiomycot[18] läge hier vor.

.

Hätte es eines dritten Beweises bedurft,

Stünde die Zellwand der Hyphe parat:

Ihre mehrfache Schichtung[19], der Dritte im Bund,

Lässt keinerlei Zweifel an des Pilzes Verwandtschaft mehr zu.

.

Noch eines bringt die Ultrastruktur[20] als Pfund auf die Waage:

Der Spindelpolkörper[21], teilt und erneuert sich in Ständerpilzweise,

In Bau und Form kommt er jenen der Agaricomycotina recht nah,

Der Ständerpilze weitest entwickeltem Unterabteil[22].

.

Wohin nun mit diesen Wurzelgallwesen

In der riesigen Ständerpilzschar?

Mit Teleosporen leben zwar viele,

Doch nichts, was Entorrhizas[23] Keimung kommt nah!

.

Fußnoten

[1] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[2] Teliospore: Eine dickwandige Dauerspore als Verbreitungseinheit, die zumindest anfangs ein Dikaryon enthält

[3] Galle: Vergrößerung des Wirtsgewebes veranlasst von Parasiten oder Symbionten

[4] Binsen: Juncaceae (Juncineae – Poales – Commelinanae – Liliidae – Dicotyle s.l. –…)

[5] Sauergräser: Cyperaceae (Juncineae – Poales – Commelinanae – Liliidae – Dicotyle s.l. –…)

[6] Juncus bufonius: Kröten-Binse (Juncaceae – Juncineae – Poales – Commelinanae – Liliidae –…)

[7] Herbarisieren: Pflanzen zum Trocknen zwischen Papier pressen, um sie später mit feinen Klebstreifen auf steifem Papier zu befestigen

[8] Horst: Kompakte, eng begrenzte Ansammlung grasartiger Pflanzen

[9] Sporulieren: Sporen bilden

[10] Basidien: Ständer, auf denen sexuell gebildete Sporen entstehen

[11] Querwandporen, Septenporen: Septen, Querwände, von Hyphen (auch Trichome von Rotalgen) sind meist mit einem Porus versehen, der benachbarte Zellen miteinander verbindet. Meist aber sind diese Öffnungen sekundär wieder verschlossen. Diese Verschlüsse sind geeignet, Verwandtschaften zu erkennen.

[12] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[13] Meiosporangium: Eine sporenbildende Zelle, in der Karyogamie (K!) und Meiose (R!), also Verschmelzung haploider Kerne und anschließend den doppelten Chromosomensatz reduzierende Kernteilungen,erfolgen und danach Meiosporen entstehen

[14] Porus, Pore: Zentrale Verbindungsöffnung zwischen zwei Zellen

[15] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[16] Doliporus: Ein Querwandporus, der auf beiden Seiten mit einem Ringwall umgeben ist und damit fassförmig (dolum, lat.) aussieht; er ist meist noch von unterschiedlich gestalteten Abkömmlingen des Endoplasmatischen Retikulums begleitet

[17] Ständerpilze, Basidiomycota: Pilze, deren Sporen auf speziell gestalten Zellen („Ständern“, Basidien) gebildet werden

[18] Basidiomycota: Ständerpilze (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[19] Zellwand (Basidiomycota, speziell der Hefen): Erscheint im Elektronenmikroskop mehrfach lamelliert aus dunkleren und helleren Schichten

[20] Ultrastruktur: Merkmale, die nur mit Elektronenmikroskopen [Durchlicht- oder Auflichtelektronenmikroskop (Transmissionselektronenmikroskop oder Rasterelektronenmikroskop, TEM oder REM)] erkannt werden können

[21] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei

Rhodophyta und Unbegeißelten Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen

[22] Unterabteilung

[23] Entorrhiza: Wurzelgallner (Entorrhizomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta -…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

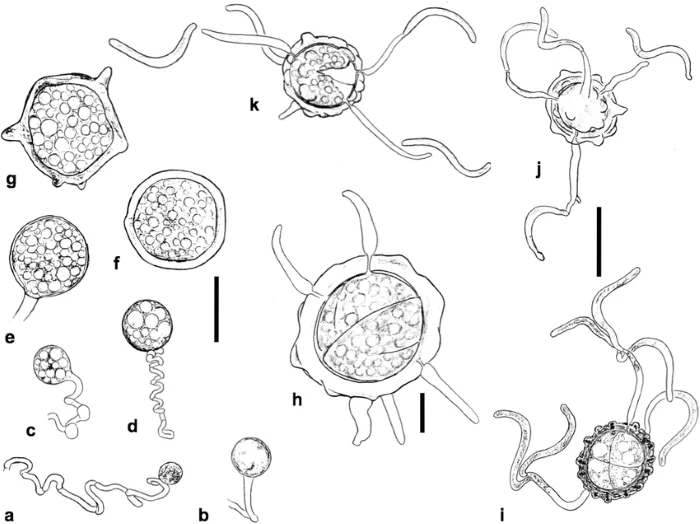

Entorrhiza casparyana an Juncus articulatus

a-g: Intrazelluläre mehr oder weniger aufgerollte Hyphen und Teliosporen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien (Wirtszellen nicht gezeichnet). – h-k: Keimende Teliosporen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Zu beachten: sigmoide Gestalt der Propagulen in i, j und k. Messstrich: 20 μm in (a-g, j-k) und 10 μm in (h).

https://www.researchgate.net/publication/281820604_Entorrhizomycota_A_New_Fungal_Phylum_Reveals_New_Perspectives_on_the_Evolution_of_Fungi

Autoren: Bauer R, Garnica S, Oberwinkler F, Riess K, weiß M, Begerow D (2015)

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

Entorrhizomycota, Wurzelgallner

2 Von wegen Lösung des Rätsels

.

Wer Zweifel hegt, dass ein Morphologie-Anatomie-Konzept ebenfalls trägt,

Wird heute, falls er ohnehin nur Gene befragt,

Zu Sequenzen hochkonservierter DNA bereitwillig greifen,

Wählen, was dem Organismus nur ein geringstes Ändern erlaubt,

Um sich das Leben nicht selbst zu gefährden:

Der blickt aufs Herzstück, dorthin, wo alles beginnt.

.

Drei Untereinheiten der rDNA[6] des Zellkerns,

Geordnet, wie im Gen sie sich reihen:

– Für ihr Gewicht stehen die Zahlen,

Als Eukaryonten zeigt sich das letzte rDNA-Stück 28, nicht 26 Svedberg[11],[12] groß –

Werden bei Fungi vordringlich analysiert;

ITS-Sequenzen werden zwar transkribiert,

Aber herausgeschnitten[13], wegen leerer Information, die Gene nur trennt.

.

Reichen daraus kalkulierte Informationen immer noch nicht,

Werden zweierlei Typen

– Wie für Entorrhiza-Arten verwendet –

RNA-Binde-Proteine[14], RPBs, studiert.

.

Nicht dass Sequenzen an sich Substanzielles schon zeigten,

Verrechnet, verglichen, müssen sie sein,

Mit verschied’nen Programmen Wahrscheinlichkeiten berechnet:

Abschnitte einzeln, in verschiedener Kombination, oder alle vereint. –

.

Drei Szenarien offerierten Computer annehmbar glaubwürdig:

– Drei Arten von derzeit vierzehn bekannten gaben DNA dafür –

Entorrhizen stehen ehern als eigne enge Verwandtschaft.

Sie selbst sollen Schwestern aller Dikarya[15] sein,

Oder aller Basidiomycota näh‘ste Verwandte.

Doch was heißt dies im Lichte der Evolution?

.

Zwei hochkonservierte Strukturen,

Als Verwandtschaftsbegründung allgemein akzeptiert,

Wären dann aber zweimal in vollkommen gleicher Weise entstanden:

Der biglobuläre Spindelpolkörper[16] mit spezieller Ontogenie,

– Sonst nur Basidiomycota, außer Pucciniomycotina, durchgängig gegeben –

Und der Doliporus[17], der ausschließlich für der Basidiomycota Agaricomycotina bekannt;

Der Zellwand Schichtung noch gar nicht berücksichtigt.

Der Basidiomycota Meiosporangientypen erweisen sich sehr variabel ohnehin.

.

Nun existiert als Entorhizomycota seit kurzem diese Abteilung[18],

Letztendlich nur auf DNA-Sequenzen basiert!

Doch, was wird die Zukunft ergeben, wenn immer mehr Arten,

Wenn mehr Sequenzen auch von andern Computerprogrammen sind analysiert?

.

Sind nicht auch Gene der Ultrastruktur hochkonserviert?

Merkmale, die sie begründen, mit großem Erfolg die Zeit überdauern,

Durch Einfluss vieler Gene erbaut, konstruiert?

Wem gebührt nun das letzte Wort, diese Pilze in einen Stammbaum zu fügen? –

.

Ein Eindruck sollte hier vermittelt nur werden, wie schwierig oft der Systematiker Lage,

Müssen Merkmale gewichtet, gebündelt werden, gegeneinander ihr Wert geschätzt,

Vorrang und Nachrang der Merkmale einzeln gewichtet, verglichen,

Um zu erspüren verborgene, oft verschlungene Wege der Evolution.SL

.

Fußnoten

[1] Transkription: Umschreiben von DNA (oder RNA) in RNA, oder von RNA in DNA (bei Viren)

[2] mRNA, messenger RNA, Boten RNA: Der DNA übersetzter genetischer Code in für tRNAs ablesbare Matrizen

[3] Ribosomale RNA (rRNA): Verknäuelt sich unter Beteiligung von Proteinen zum Ablesegerät (Ribosom) der tRNAs, um Aminosäuren zu Proteinen zu verknüpfen

[4] Faltproteine, Chaperone: Proteine, die neusynthetisierte Proteine bei ihrer Faltung unterstützen

[5] Spliceprotein: Protein des RNA-Protein-Komplexes, der bei der Entfernung von Introns aus der transkribierten rRNA beteiligt ist.

[6] rDNA, ribosomale DNA: Gene, die für die RNA der Ribosomen codieren

[7] 18S rDNA: Diese rDNA, bildet nach Transkription als 18S rRNA zusammen mit Proteinen die kleine Untereinheit der eukaryotischen Ribosomen; das betreffende Gen des Chromosoms wird nach seinen Basenfolgen für Verwandtschaftsvergleiche analysiert

[8] 5,8S rDNA: Diese rDNA, bildet nach Transkription als 5,8S rRNA einen Teil der eukaryotischen ribosomalen 60S-Untereinheit; das betreffende Gen des Chromosoms wird nach seinen Basenfolgen für Verwandtschaftsvergleiche analysiert

[9] 28S rDNA: Diese rDNA, bildet nach Transkription als 28S rRNA einen Teil der eukaryotischen ribosomalen 60S-Untereinheit; das betreffende Gen des Chromosoms wird nach seinen Basenfolgen für Verwandtschaftsvergleiche analysiert

[10] ITS, Internal Transcribed Spacer: Gene sind oft durch sog. nichtcodierende DNA-Abschnitte (Introns) getrennt, die erst nach dem Ablesen durch Spleißosomen entfernt werden; die betreffenden Gene des Chromosoms werden nach seinen Basenfolgen für Verwandtschaftsvergleiche analysiert

[11] S, Svedberg-Kontante: Ist die Einheit der Sedimentationskonstante und dient der Angabe des Molekulargewichts von hochmolekularen Substanzen

[12] Wie bei Bacteria

[13] Werden in der Zelle von Spliceproteinen entfernt

[14] RNA-Binde-Proteine, RPBs: Besitzen wichtige Funktionen bei der Regulierung der Genexpression. RBPs spielen eine Schlüsselrolle in allen Eukaryoten bei Prozessen nach der Transkription, wie etwa bei der Regulierung des Spleißvorgangs, dem mRNA-Transport und der Modulation der mRNA-Translation und des mRNA-Abbaus.

[15] Dikarya, Zweikernpilze (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[16] Biglobulärer Spindelpolkörper: Spindelpolkörper (SPB) können je nach Verwandtschaft unterschiedliche Formen aufweisen: ein biglobulärer SPB zeigt sich während der Interphase des Kerns als hantelförmige Gestalt, aufgebaut aus zwei kugelförmigen, mit einem Band verbundenen Strukturen

[17] Doliporus: Ein Querwandporus, der auf beiden Seiten mit einem Ringwall umgeben ist und damit fassförmig (dolum, lat.) aussieht; er ist meist noch von unterschiedlich gestalteten Abkömmlingen des Endoplasmatischen Retikulums begleitet

[18] Abteilung, Phylum (der Organismen): Hierarchische Ebene zwischen Unterabteilung und Reich

SL Bauer R, Garnica S, Oberwinkler F, Riess K, Weiß M, Begerow D (2015) Entorrhizomycota: a new fungal phylum reveals new perspectives on the evolution of fungi. PLoSOne 10: e0128183. - Begerow D, McTaggart AR (2018) Entorrhizomycota. In Frey W (ed) Syllabus of Plant Families. A. Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien, 13th ed. Volume 1/3 Basidiomycota and Entorrhizomycota, Bornträger, S. 445-446.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Entorhiza casparyana an Juncus articulatus

Teil eines Horsts von Juncus articulates mit Wurzelgallen, verursacht von Entorrhiza casparyana (Pfeile). Die älteren Abschnitte der Gallen sind braun, jüngere weißlich.

Autoren: Bauer R, Garnica S, Oberwinkler F, Riess K, Weiß M, Begerow D (2015)

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

Glomeromycota, Urlandpilze

1 Was tun ohne Partner?

.

Tief in Substraten[1], mit etlichem Wertstoff verbunden,

Suchen sie – manche der Neugierde halber vielleicht –

Eng an der Wurzel quellende Flächen gelegt, Nahrung und Partner.

Doch wohin sollen sie Hyphen[2] weiterhin treiben,

Wenn keine Signale den Abfall durchdringen,

Im Abseits jeder Versuch sich verliert?

.

Nur der Zufall kann es vielleicht noch richten,

Falls Hyphen dicht die Räume durchzieh‘n.

Doch wollen dort sie tatsächlich versuchen, Wertvolles zu finden,

Wo andere wirkten, die womöglich schon alles verzehrt?

.

Was bleibt ihnen über,

Als mit einmal begonnener Blase,

– An der Hyphenspitze gefüllt mit Kernen[3]–

Auch ohne Partner sich zu vermehren, ganz ohne Sex? –

.

Mit dicker Wandung umhüllt sie all ihre Habe

Als Reserve für miese Zeiten.

Wie gut, dass sie die Lösung,

– Man möchte gar meinen, fast mit Verstand –

Die Kugel als Dauerorgan,

Im Boden geschickt versteckt, erfand.

.

Dürre durchzog weithin den Boden.

Alles erstarb, doch Hyphen, die jedoch nicht mit Septen verseh’n[4],

Hielten als letzte tapfer noch durch,

Doch am Ende war all ihr Bemühen umsonst.

.

Die Kugel, sie wollte einen Partner doch für Zygogamie[5],

Eine Zygote für Bildung von Sporen gern werden,

– Dies aber blieb ihr gänzlich verwehrt –

Trieb, als Feuchte wieder den Boden benetzte,

Eine Hyphe, vielleicht davon mehr,

Mit all den Kernen aus dem Innern hinaus;

Nahm das Bohren mit Hyphen rasch wieder auf,

Verzweigte, vernetzte sie, als wär‘ nichts gescheh’n!

.

Als Versuch, das Schicksal doch noch zu wenden,

Zieht sie alles, was in der Blase,

Ein stückweit zurück in die Hyphe;

Versucht erneut, eines Gametangiums[6] wegen,

.

Seitlich nach außen als Kugel den Inhalt zu beulen,

In letzter Hoffnung, einen Partner zu finden.

Vergebens ihr Warten!

So macht sie’s allein, verdickt ihrer seitlichen, neuen Blase Wand,

Wird selbst zum unbefriedigten Dauerorgan,

Mimt eine Zygote, die sie nicht ist.

.

Andere zieh‘n den Inhalt der Blase zurück in die Hyphe

Erweitern sich dort in der Hoffnung, nicht unberührt zu bleiben;

Doch hilft auch dieses Verhalten nicht weiter;

So steckt in der Hyphe die Möchtegerndauerzygote[7] fest.

.

In beiden Fällen bleibt die terminale Blase dünnwandig und leer,

Bleibt als Erinnerung an die erhoffte Zygogamie[8],[9].

.

Andere nahmen einen anderen Weg,

Vielleicht dennoch Zygoten zu bilden:

Setzten Gametangien auf keulige Dehnung,

Streckten zum Teil daran einen Finger hervor,

Der, weil viel zu schmächtig,

Kein Gametangium letztlich gebar,

Und – obwohl ganz in der Nähe – gab‘s keinen Sex[12],[13]. –

.

Viel zu umständlich kommt weiteren all dies vor.

Blähen der Hyphen Spitze nur noch zur Kugel, zum Ei, zum Ellipsoid,

Drücken Kerne, Lipide[14], was das Zeug hält,

In den Behälter, bewahrt für die Not.

Chlamydosporen[15] nennt sich, was sie gebildet,

Nichts erinnert an Zygoten jetzt mehr. –

.

Weil sie zu gerne wollten,

Den Umständen halber leider nicht konnten,

Blieben Urlandpilze immer clonal[16].

Formten an Stelle Zygoten Azygoten[17]

.

Fußnoten

[1] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[2] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[3] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[4] Siphonal (Algen, Pilze): Schlauchartige, unseptierte Röhre (Hyphe) mit vielen Kernen

[5] Zygogamie: Gametangiogamie der Zygomycota wird, wegen der Bildung von Zygophoren, auch als Zygogamie bezeichnet

[6] Gametangien: Behälter für Gameten; oder für Zellkerne, die, ohne Gameten zu bilden, dazu bestimmt sind, über Karyogamie der sexuellen Fortpflanzung zu dienen

[7] Azygospore: Strukturell einer Dauerzygote durch zygotenartige Merkmale ähnlich; Hinweise dazu geben suspensorähnliche Strukturen oder Reste, die als reduzierte Gametangien gedeutet werden können.

[8] Azygospore

[9] Acaulosporoide Azygosporenbildung: Sie kennzeichnet eine terminale, leere Blase; wogegen die Azygospore entweder unterhalb der Blase als Hyphenerweiterung gebildet wird, oder dort in einer seitlichen kugligen Ausstülpung liegt.

[10] Zygomycota: Jochpilze (Multikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[11] Suspensoren (Mucoromycetes): Unmittelbar an Gametangien anschließende Hyphenabschnitte

[12] Azygospore

[13] Gigasporoide Azygosporenbildung: Sie kennzeichnet eine suspensorähnliche Auftreibung des terminalen Endes der tragenden Hyphe, also unmittelbar an der Azgospore; gelegentlich ist ein fingerförmiger Auswuchs an dieser suspensorähnlichen Struktur zu erkennen, die als reduziertes Gametangium interpretiert werden kann.

[14] Lipide (Fettes Öl): Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben

[15] Chlamydosporen: Asexuell gebildete Überdauerungsorgane, die, zumindest der Theorie nach, innerhalb einer Hyphenzelle gebildet werden, deshalb einen Mantel (chlamys) um ihre verdickte Zellwand tragen; der Dünne der Hülle wegen lässt sich diese Schicht im reifen Zustand meist nicht mehr feststellen.

[16] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[17] Azygote: Strukturell einer Zygote durch zygotenartige Merkmale ähnlich; Hinweise dazu geben suspensorähnliche Strukturen oder Reste, die als reduzierte Gametangien gedeutet werden können.

Eingestellt am 15. März 2025

.

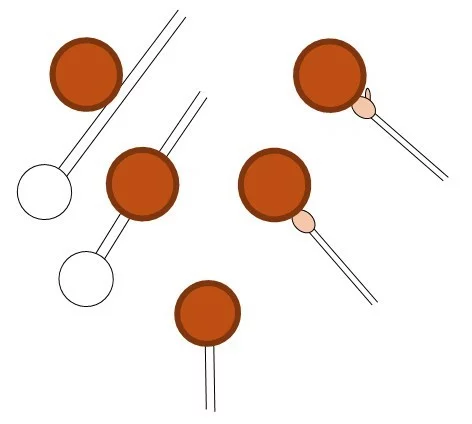

Sporengrundtypen der Glomeromycota (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links oben: Acaulosporoide Zygospore. Unter der terminalen, nun leeren Blase wurde eine seitliche Erweiterung gebildet, in der die Azygospore geformt wurde.

Darunter: Entrophosporoide Azygospore. Unter der terminalen, nun leeren Blase wurde in der Hyphe eine Erweiterung gebildet, in der die Azygospore geformt wurde.

Unten Mitte: Chlamydospore. In einer terminalen Blase wurde ohne Andeutung einer Zygogamie eine Überdauerungsspore gebildet.

Rechts oben: Gigasporoide Azygospore. Unter der Azygospore ist eine blasenförmgie Erweiterung zu erkennen, die einen seitlichen Finger trägt. Beide Strukturen können als funktionslose Gametangien interpretiert werden.

Darunter: Gigasporoide Azygospore. Unter der Azygospore ist eine blasenförmige Erweiterung zu erkennen, die als funktionsloses Gametangium interpretiert werden kann.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Glomeromycota, Urlandpilze

2 Der Prüden Dilemma

.

Wo bleiben Rekombination[1] und Schaffen

Neuer Mixturen von Genen,

Ohne Chance auf wechselndes Umfeld schnell zu reagieren?

.

Doch fehlende sexuell gebildete Sporen sind nicht zwangsläufig nachteilig,

Denn in Dauersporen[4] und Hyphen findet sich ein

Hundert- und tausendfacher Kernbestand.

Der Hyphen[5] Bereitschaft, mit Ihresgleichen,

Mitunter auch mit anderen Anastomosen[6] zu bilden,

Gleicht wohl mögliche Nachteile weitgehend aus:

.

Über ungezählte Generationen hinweg,

Häuften aufgrund Mutationen[7] sie

Hohe Diversität der Nuclei[8] an!

Lagern Dutzende, Hunderte, oft auch mehr davon

In ihre Dauersporen ein.

Wachsen Hyphen in ungewohntes Terrain,

Werden mit dafür besser geeigneten Genen[9]

Sie das Rennen um Neuland womöglich gewinnen.

.

Unbeweglich, vom Boden umschlossen,

Am gleichen Ort für immer verweilen?

Wind, wenn er des Bodens Stäube nimmt,

Tiere, wenn sie den Boden durchwühlen,

Auch Wurzeln, wenn in die Nähe sie kommen,

Verbreiten die Sporen, freilich nicht gezielt.

Wenn aber potenzielle Transporteure diese und neue Stellen erkunden,

Nehmen sie Hyphen und Sporen, falls sie engen Kontakt damit hatten,

Ungewollt mit.

.

Fußnoten

[1] Genetische Rekombination: Neuanordnung genetischen Materials, von RNA und DNA; im engeren Sinn kommt es zum Austausch von Allelen und durch genetische Rekombination zu neuen Gen- und Merkmalskombinationen.

[2] Azygospore: Strukturell einer Dauerzygote durch zygotenartige Merkmale ähnlich; Hinweise dazu geben suspensorähnliche Strukturen oder Reste, die als reduzierte Gametangien gedeutet werden können.

[3] Chlamydosporen: Asexuell gebildete Überdauerungsorgane, die, zumindest der Theorie nach, innerhalb einer Hyphenzelle gebildet werden, deshalb einen Mantel (chlamys) um ihre verdickte Zellwand tragen; der Dünne der Hülle wegen lässt sich diese Schicht im reifen Zustand meist nicht mehr feststellen.

[4] Dauersporen: Dickwandige, meist sehr dunkel gefärbte, sexuell oder asexuell entstandene, ein- oder mehrzellige Verbreitungseinheiten

[5] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[6] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[7] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[8] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[9] Gen: Erbanlage, Erbfaktor; Einheit der genetischen Information; Abschnitt auf der DNA der bestimmte Proteinbausteine codiert oder eine bestimmte regulatorische Funktion innehat

[10] Propagieren: verbreiten, ausbreiten

[11] Dauersporen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Glomeromycota, Urlandpilze

3 Welch eine Chance zu beiderseitigem Gewinn! (TP, SP)

.

Erste Landpflanzen schon

– Jungermanniidae[3] gingen mit gutem Beispiel voran –

Nahmen, wuchsen sie nahe genug an Hyphen[4] heran,

Glomeromycota für Wasser- und Nährstoffversorgung

Liebend gerne in Dienst;

Ohne sich groß zu wehren, – warum auch? –

Zogen dafür als Lohn Zucker[5] von ihnen sie ab;

Ließen für eigene Zwecke eindringende Hyphen

In ihrem[6] Innern fast alles tun.

.

Verließen Pflanzen, den feucht-schlickigen Rückraum

Der Küste noch ständig behaltend,

Vorsichtig tastend das Wasser, um an Land Schritt für Schritt zu gehen,

Kam ihnen sicherlich wenig hilfreich das steinig-trockene Umfeld vor.

.

Ein paar der Wurzelhaare[7] drangen in Spalten,

Doch sie waren zu kurz, vielleicht auch erheblich zu dick, unverzweigt noch dazu,

Auch zu wenig sauer, was sie aus Wänden verloren,

Um Ionen[10] aus Sanden zu lösen.

So zogen sie sich, auch ihre Träger mussten natürlich mit,

Nach ersten Versuchen

Wieder ans Meer zurück.

.

Nur jenen Pflanzen, denen gelang,

Hyphen mit Zuckern[11] zu hätscheln,

Erhielten auch auf trocknerem Land was sie wollten;

Stiegen, der Konkurrenz wegen die Fülle des Wassers fliehend, endgültig an Land. –

.

Dünn, sich immer wieder verzweigend,

Mit Anastomosen[12] aneinandergebunden,

Dringen Hyphen weit in Böden und Abfall,

Umgreifen, eng zum Knäuel verflochten,

Jeden Partikel, exploitieren[15], was sie berühren, was sie umgarnen;

Erneuern, geh’n Hyphen einmal zu Bruch,

Mit Seitenzweigen, knapp unter rasch gebildeten Septen[16] entspringend,

Ihr Akquirierungs-, Aufnahme- und Transportsystem

Für sich und der Pflanze großem Profit.

.

Was alles holen Glomeromycota

Aus umgebenden Böden?

Aminosäuren[19] aus jeglichem Abfall.

.

So gerüstet nimmt es nicht Wunder, dass,

Geologisch gesehen, binnen kürzester Zeit,

Pflanzen, anfangs vom Wasser wegwandernd,

Heute, flächendeckend beinahe, den Globus besiedeln.

.

Auch Glomeromycota profitieren erheblich:

Mit tausendkernigen Hyphen in Hunderten Nischen,

Mit Kohlenhydraten[20] frei im Gepäck,

Differenzierten sich Hunderte, wahrscheinlich Tausende Arten,

Vernetzen benachbarte Pflanzen[21],

Unterstützen Wirte und nehmen Zucker dafür.

.

Zweihundertundfünfzig Arten in etwa

Ein Zehntel, vielleicht nur ein Hundertstel, der wahren Diversität,

Von Hyphen in Wurzeln und Böden,

Durch Informationen der Wandstrukturen ergänzt.

.

Lange zu zwei Familien ausschließlich geordnet,

Verteilen Experten nun heute, basierend auf DNA[27],

Der Glomeromycota Vielfalt über

Mehr als zehn Familien, zusammengefasst zu vier Ordnungen.

Hier werden davon aber nur drei behandelt,

Die vierte steuert nur wenig Neues noch bei.

.

Fußnoten

[1] Silur-Zeit: Vor etwa 444 – 416 Millionen Jahren

[2] Devon-Zeit: vor etwa 416 – 359 Millionen Jahren

[3] Jungermanniidae: Jungermannmoose (Jungermanniopsida – Marchantiophyta – Thallophyta – Embryophyta – Streptophyta –…)

[4] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[5] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab

[6] Plantae: Echte Pflanzen (Eukarya)

[7] Wurzelhaar: Ein schlauchartiger, dünnwandiger, nicht unterteilter, unverzweigter Auswuchs einer Wurzeloberflächenzelle (einer Rhizodermiszelle) von 0,5-2 cm Länge und 2-10 Tagen Lebensdauer, mit der Aufgabe, engen Kontakt mit dem Boden herzustellen, um über des Wurzelhaars Oberfläche Wasser und darin gelöste Nährstoffe aufzunehmen.

[8] Grus: zerbröckeltes, körniges Gestein

[9] Sand: Gesteinspartikel zwischen 2 und 0,06 mm Größe

[10] Nährionen: Ionen, die für die Ernährung von Organismen von Bedeutung sind

[11] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[12] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[13] Exoenzyme (Pilze): Von Pilzen durch die Zellwand ausgeschiedene Enzyme, die extrahyphal Substanzen in „mundgerechte“ Portionen, kleinere Moleküle, zerlegen, die dann durch die Zellwand aufgenommen werden.

[14] Säuren: Die Säurewirkung beruht auf der Dissoziation (Ablösen) des Protons [H+] von einer dann negativ geladenen Gruppe; dafür wird häufig die Bezeichnung pH verwendet; Säuren besitzen einen pH kleiner als 7

[15] Exploitieren: Ausbeuten einer Ressource

[16] Retraktionssepten: Sekundär gebildete Querwände, Septen, in Hyphen, die eine fortschreitende Degeneration des Inhalts verhindern sollen; hiermit werden noch lebende Teile der Hyphe von sterbenden abgetrennt; ein Vorgang, der besonders wichtig bei Hyphen siphonaler Organisation ist, nicht aber dort ausschließlich auftritt.

[17] Phosphat, [PO43−]: Als Ion vorliegend, oder an andere Atome oder Moleküle gebunden

[18] Mikronährelemente: Als Mikronährelemente gelten für Pflanzen Bor (B), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und Zink (Zn)

[19] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen.

[20] Kohlenhydrate: Gehorchen der Summenformel CnH2nOn mit n ≥ 3; kommen in unterschiedlicher Kettenlänge (auch als Polymer) vor und werden in Mono-, Di-, Tri-, Oligo- und Polysaccharide unterteilt.

[21] Wood-Wide-Web, WWW: Pilze als Symbionten von Bäumen verbinden Wurzeln benachbarter Bäume, auch unterschiedlicher Arten mit ihren Hyphen; da sich daraus ein Netz, ein Gespinst, aus Verbindungshyphen bildet, spricht man von WWW (von Waldweitem Gewebe)

[22] Mikromorphologie: Oberflächenstrukturen, äußeres Aussehen mikroskopisch kleiner Teile

[23] Anatomie, anatomisch: Innere Merkmale betreffend, wie Merkmale von Organen, Zellen oder Zellverbünden

[24] Basensequenzen: Abfolge der Nucleobasen A, T (U), C, G in der DNA (RNA)

[25] Azygospore: Strukturell einer Dauerzygote durch zygotenartige Merkmale ähnlich; Hinweise dazu geben suspensorähnliche Strukturen oder Reste, die als reduzierte Gametangien gedeutet werden können.

[26] Chlamydosporen: Asexuell gebildete Überdauerungsorgane, die, zumindest der Theorie nach, innerhalb einer Hyphenzelle gebildet werden, deshalb einen Mantel (chlamys) um ihre verdickte Zellwand tragen; der Dünne der Hülle wegen lässt sich diese Schicht im reifen Zustand meist nicht mehr feststellen.

[27] DNA (=DNS): Desoxyribonucleinic Acid, Desoxyribonukleinsäure; mit einer reduzierten Ribose; das [–OH] am C2 der Ribose fehlt; Baustein der Erbinformation

Eingestellt am 15. März 2025

.

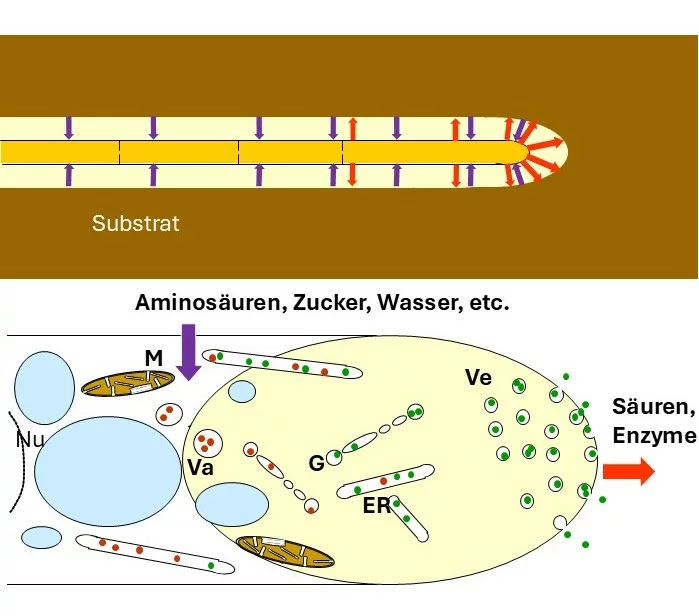

Arbeitsweise der Hyphen (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben: Aus der Wesensverschiedenheit von Tieren und Pilzen folgt auch der Unterschied in der Nahrungsbeschaffung: Tiere laufen der Nahrung nach, Pilze wachsen ihr entgegen. Hyphen bohren sich dazu in das Substrat, lösen um sich durch Ausscheidung von Enzymen und Säuren (rote Pfeile) einen „Tunnel“ aus dem sie Verwertbares, wie Aminosäuren, Zucker, Wasser, etc. (violette Pfeile) entnehmen.

Unten: Detail einer Hyphenspitze. Das Vordringen der Hyphe erfolgt im Wesentlichen durch die konische Hyphenspitze. Dort werden durch Ausscheiden von Enzymen und Säuren eventuell vorhandene Spalten erweitert, oder gleich Tunnel gebohrt. Dazu dient eine Armada von an der Spitze konzentrierten Vesikeln. Von der Spitze dehnt sich nach rückwärts die Hyphe durch Druck, den größer werdende Saftvakulen ausüben, worauf noch durchlässige Zellwände (nicht dargestellt) die Stabilisierung übernehmen.

G: Golgiapparat. – ER: Endoplasmatisches Retikulum. – M: Mitochondrien. – Nu: Zellkern. – Va: Saftvakuolen. – Ve: Vesikel mit Enzymen, Säuren und Baumaterial für Zellwände. (Die gelbe Ellipse soll die Bedeutung der Hyphenspitze hervorheben.)

Eingestellt am 15. März 2025

.

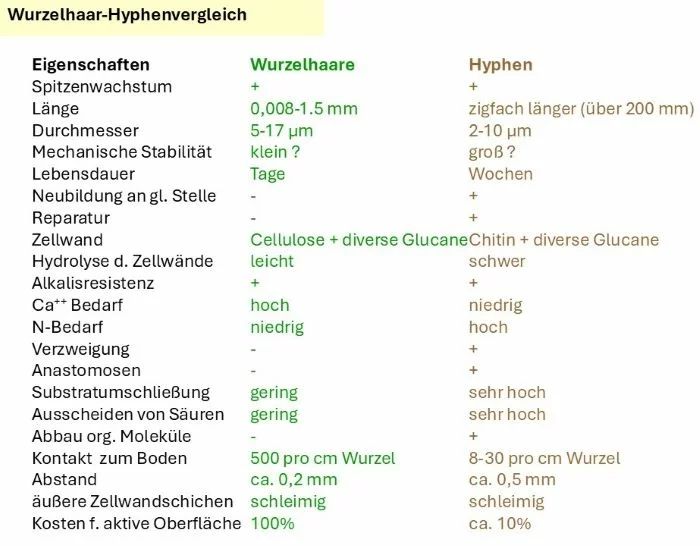

Wurzelhaar – Hyphen – Vergleich (Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen)

Einige Parameter, die in mancherlei Hinsicht Vorteile von Hyphen aufdecken.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Abstand der Absorptionsorgane: Wurzelhaare versus Hyphen (ppt-generiert; eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen)

Als Basis für den Vergleich wurde der Diffusionsradius (Zone um die aufnehmende Oberfläche in der mehr Phosphat aufgenommen werden könnte als von außerhalb nachgeliefert wird; damit drückt sich die entstehende Verarmungszone aus, die für Phosphat ca. 0,25 mm um die aufnehmende Oberfläche beträgt) von anorganischem Phosphat (Pi) genommen als eines der wichtigsten Ionen für die Pilz- und Pflanzenernährung.

Daraus folgt: Auch wenn Wurzelhaare dichter stehen, bringt dies wegen Diffusionsradienüberschneidungen keinen Vorteil; außerdem reichen Hyphen weiter in den Boden hinein und können durch Verzweigungen Bodenpartikel regelrecht umgreifen und somit höhere Kontaktwerte erreichen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

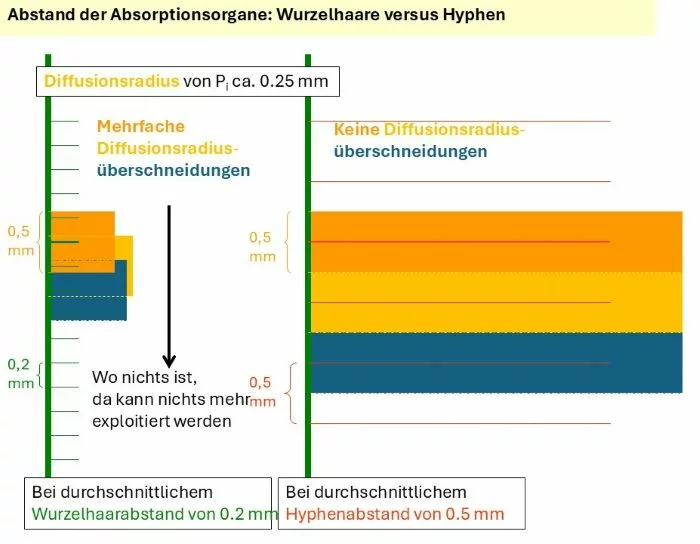

Arbuskuläre Mykorrhiza: die Symbiose der ersten Landgefäßpflanzen (ppt-generiert; eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Glomeromycota, Urlandpilze

4 Interna (TP)

.

Arbuskuläre Mykorrhiza[1],[2] nennen heute Forscher der beiden Verzahnung,

Dringen der Glomeromycota Hyphen wie Bäumchen in Wirtszellen doch ein.

Mit kräftigen Stämmen beginnend, klar noch zu sehen die dickeren Äste,

Doch immer mehr sich verästelnd mit dünnsten Zweigen daran,

Bis sie nur noch als Silhouette erkennbar, wie fern eines Baumes Krone.

Selbst mit Hochauflösung des Lichtmikroskops bleiben die letzten Zweiglein versteckt, Auch dann noch, werden die Wurzeln erweichend und bleichend behandelt

Und am Ende mit Blau, das nur in Wände der Hyphen sich lagert, gefärbt.

.

Der Arbuskel[3] Form und Verteilung wird von

Wirten oft, je nach Verwandtschaft, modifizert,

Bei manchen dringen sie tief in die Wurzel,

Viele begrenzen sie aber mehr peripher.

.

All diese Zweige und Enden bleiben außerhalb des Wirts Protoplasma[4],

Werden sie doch von der Pflanze Plasmalemma[5] gänzlich umhüllt.

Erfolgt Stofftransport durch ihre Enden – Glucose[6] der Pflanze in die Arbuskel,

Wasser mit Ionen[7] vom Pilz in die Wurzel des Wirts –

Dann äußerst dünne, leicht modifizierte Wand des Pilzsymbionten[10],

Plasmalemma des Pilzes und schließlich ins Pilzcytoplasma zum Abtransport.

.

Nicht alles, nicht überall wandern Moleküle ohne Zutun,

Von einem Partner zum andern, ohne Aufwand von ATP[11]:

Wird vom Pilz Phosphat[12] aufgenommen, so wird es durch

Membrankanäle[13] aktiv transportiert;

An der Grenze zur Pflanze hingegen, wandert es frei[14] in den Zwischenraum der Partner,

Doch dann wird die Pflanze, daran zu kommen, gleichfalls aktiv[15];

Zucker hingegen, in Form von Glucose[16], nachdem die Pflanze unter Einfluss des Pilzes

Wandert dem Konzentrationsgefälle einfach so in den Zwischenraum

– Der Pilz entnimmt fleißig, was aus der Pflanze gekommen, damit der Strom nicht versiegt –

Doch dann ist der Pilz, um Transport sich zu mühen[19], gefragt.

.

Ein bis zwei Wochen nur funktionieren Arbuskel zu

Beider Seiten Zufriedenheit;

Kollabieren, und alles was noch verwertbar

Wandert ins übrige Hyphensystem[20],

Um der wachsenden Wurzel zu folgen,

.

Neu zu bilden, was ohne Funktion in abgestorbenen Zellen verblieb.

Keine Neubesiedlung erfolgt von außen noch unbesiedelter Stellen,

Vielmehr drängen wurzelinterne Hyphen immer weiter der wachsenden Wirtspitze nach. –

.

Viele Glomeromycoten bilden wurzelinterne Vesikel[21], doch nicht alle,

Deshalb heißt dieser Typ Mykorrhiza nicht mehr wie früher vesikulär-arbuskulär[22].

Sie formen sich ebenfalls, zumindest zumeist, in der Zelle,

An der Spitze der Hyphe oder interkalar[23];

Füllen sie nach und nach mit energiedichten Reserven:

Prallen sich voll mit riesigem Tropfen Lipid[24].

.

Dünnwandig liegen sie in der Zelle,

Gelegentlich wird ihre Wandung verstärkt;

Ähneln so Chlamydosporen[25];

Manche Art bildet diese tatsächlich intern. –

.

Laufend wird noch gerätselt, warum Schlingen[26] sie bilden,

Bevor weiter innen an Hyphen Arbuskel entsteh’n.

Doch auch hier wird, so ließ sich zeigen,

Ein wenig – für den Anfang womöglich bedeutend – zwischen den Partnern getauscht.

.

Achtzig Prozent und mehr der Landpflanzenarten

Leben heute mit Mykorrhizen dieser Organisation;

Weitere Arten ersetzten sie durch andere Weisen der Pilz-Wurzelsymbiosen;

Nur verschwindend wenige verzichten völlig darauf:

Wenn im Wasser sie andauernd leben,

Oder wenn Mangel an Nährstoffen sie nicht konfrontiert;

Ein paar nur organisieren ihre Wurzeln zu

.

Fußnoten

[1] Mykorrhiza: Eine Symbiose zwischen Pilz (Myko-) und Pflanze über Pilzhyphen und Wurzeln (-rhiza)

[2] Arbuskuläre Mykorrhiza: Wurzelsymbiose der Glomeromycota; Pilzhyphen dringen in die Zelle ein, Haustorien in Form dichter Bäumchen zu bilden, ohne die letzte Schranke der Pflanze, das Plasmalemma zu überwinden; wegen der Bäumchenform der Haustorien wird diese Endomykorrhiza (weil Hyphen in die Zelle einwachsen) Arbuskuläre Mykorrhiza genannt.

[3] Arbuskel: Bäumchen

[4] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[5] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[6] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab.

[7] Nährionen: Ionen, die für die Ernährung von Organismen von Bedeutung sind

[8] Zwischenraum, Interspace (Endomykorrhiza): Raum zwischen Pilzzellwand und dem Plasmalemma der Pflanze, der nur mit kaum organisiertem Zellwandmaterial der Pflanze gefüllt ist

[9] (Vorstufen der) Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

[10] (Aus) Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine

[–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetat [CH3COO–] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[11] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; der Energieträger von Organismen, bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann.

[12] Phosphat, [PO43−]: Als Ion vorliegend, oder an andere Atome oder Moleküle gebunden

[13] Membrankanäle: In den Lipiddoppelmembranen werden von bestimmten Proteinen feine Kanäle gebildet, durch die verschiedene Substanzen transportiert werden können

[14] Passiver Transport: Transport, der durch Diffusion energiefrei einem Konzentrationsgefälle folgt, um Konzentrationsunterschiede auszugleichen

[15] Aktiver Transport: Transport unter Energieaufwand

[16]Glucose

[17] Saccharose, Rohrzucker, Rübenzucker: Disaccharid aus α-Glucose und β-Fructose in 1,2-Verknüpfung; Zwischenspeicherzucker von Pflanzen

[18] Fructose: Meist ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus vier [C]-Atomen und einem mittigen Sauerstoffatom; die restlichen [C]-Atome hängen als [–CH2OH]-Gruppen an den Sauerstoff benachbarten [C]-Atomen; drei [–OH]-Gruppen binden an [C]-Atomen des Rings

[19] Aktiver Transport

[20] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[21] Vesikel (Arbuskuläre Mykorrhiza): Reservestoff-, Lipidbehälter

[22] Vesikulär-Arbuskuläre Mykorrhiza: Veralteter Begriff für Arbuskuläre Mykorrhiza; der Begriff Arbuskuläre Mykorrhiza berücksichtigt, dass nicht wenige Glomeromycota nur Arbuskel und keine Vesikel in den Wurzeln bilden.

[23] Interkalar: Dazwischen, zwischen Enden

[24] Lipide (Fettes Öl): Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben

[25] Chlamydosporen: Asexuell gebildete Überdauerungsorgane, die, zumindest der Theorie nach, innerhalb einer Hyphenzelle gebildet werden, deshalb einen Mantel (chlamys) um ihre verdickte Zellwand tragen; der Dünne der Hülle wegen lässt sich diese Schicht im reifen Zustand meist nicht mehr feststellen.

[26] Hyphenschlingen (Arbuskuläre Mykorrhiza): Beim Eindringen in die äußeren Zellschichten der Wurzel bilden Glomeromycota zunächst dickhyphige Schlingen, die in entsprechender Form meist der Zellwand entlanglaufen.

[27] Proteaceae: Silberbaumgewächse (Proteales – Superranunculidae – Die Experimentierfreudigen – Eudicotyle – Abgeleitete Angiospermen –…)

[SL] Redecker D, Raab P (2006) Phylogeny of the Glomeromycota (arbuscular mycorrhizal fungi): recent developments and new gene markers. Mycologia 98(6): 872-895.

Eingestellt am 15. März 2025

.

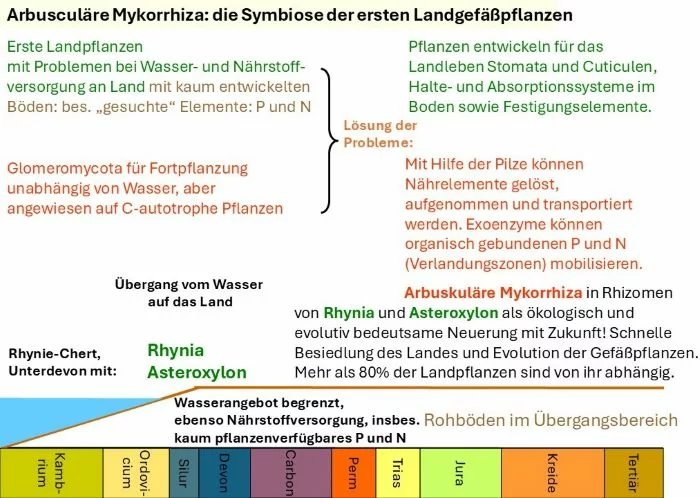

Arbuskuläre Mykorrhiza, verschiedene Strukturen

Links oben: Schlingen in einer Wurzelzelle, angefärbt mit Baumwollblau (Agerer, Original)

Rechts oben: Intrazellulärer Vesikel mit Lipidtropfen, angefärbt mit Baumwollblau (Agerer, Original)

Links unten: Arbuskel einer Erdbeerpflanze, angefärbt mit Trypanblau (Agerer, Original)

Rechts unten: Auxiliarzellen (außerhalb der Wurzel), angefärbt mit einem roten Farbstoff (WVAFES 51)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Glomales, Chlamydosporer

1 Dominant (TP)

.

Der Glomeromycoten Hälfte fast

Bildet Chlamydosporen[1] ohne jede Erinnerungsspur

An einer Blase faltigen Rest, einer Erweiterung nahe der Trägerhyphe Ende,

Als Hinweis auf früher womöglich vorhandene Gametangiogamie[2].

.

Tauschen über Anastomosen[3]

– Wo immer Hyphen[4] einander sich finden – ausführlich Kerne;

Nehmen auch gerne anderer Arten Informationszentralen

In ihrer Kerne unzählbaren Bestand.

.

Mehrschichtig gestalten sie oft der Dauerspore Wand,

Schließen zugleich die Verbindung zur Hyphe,

Oder verengen fast ohne Lücke den Gang;

Nicht selten bleiben die Pforten noch offen.

.

Wird die Spore als Propagule[5] verbreitet,

Bleibt oft ein Hyphenstückchen daran;

Durch diesen Stummel zwängt sich beim Keimen[6]

Die erste Hyphe einfach dem Innern entlang.

.

Dringt sie in Wurzeln,

Bevor sie tiefere Schichten erreicht;

Formt Arbuskel[9] in Mengen,

Dazu noch Vesikel[12] zum Speichern, was sie der Pflanze zu viel abgenommen,

Weil es momentan nicht gebraucht;

Bleibt, die Pflanze verwehrt ihr jeglichen Zutritt,

Außerhalb des Wurzelherzstücks[13]:

Des zentralen, der Leitung vorbehaltenden Strang;

Auch der Wurzel wachsende Spitze

Bleibt für immer tabu.

.

Einzeln, zu kleinen Aggregaten vereint,

Oder zu vielen in Fruchtkörpern gehäuft,

Warten die Sporen auf nahende Wurzeln,

Sie neu zu besiedeln. –

.

Glomus und seine merkmalsarmen Konsorten

Dienen Gartenbaugroßbetrieben

Als willkommene Helfer für zügiges Wachstum der Pflanzen,

Werden in Glashaussubstrate gewinnbringend gemischt.

.

Nicht nur Wachstum fördern sie wirksam,

Auch Geschmacks- und Aromastoffe

Verbessern sie,

Erhöhen Ertrag und Gewinn damit.

.

Fußnoten

[1] Chlamydosporen: Asexuell gebildete Überdauerungsorgane, die, zumindest der Theorie nach, innerhalb einer Hyphenzelle gebildet werden, deshalb einen Mantel (chlamys) um ihre verdickte Zellwand tragen; der Dünne der Hülle wegen lässt sich diese Schicht im reifen Zustand meist nicht mehr feststellen.

[2] Gametangiogamie: Für sexuelle Fortpflanzung verschmelzende Gametangien

[3] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[4] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[5] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[6] Keimen (allgemein): Ein kürzeres oder längeres Ruhestadium beenden, zu aktivem Leben wecken mit Entwicklung weiterführender Strukturen (Zoosporen, Gameten, Keimvesikel, Keimschlauch, Wurzeln, Spross, Blätter, etc.)

[7] Hyphenschlingen (Arbuskuläre Mykorrhiza): Beim Eindringen in die äußeren Zellschichten der Wurzel bilden Glomeromycota zunächst dickhyphige Schlingen, die in entsprechender Form meist der Zellwand entlanglaufen.

[8] Subrhizodermal: In der Zellschicht unter der Wurzeln Rhizodermis

[9] Arbuskel: Bäumchen, Haustorium der Arbuskulären Mykorrhiza

[10] Rhynia †: Rhyniophyta (Tracheophyta – Embryophyta – Streptophyta – Plantae – Eukarya)

[11] Asteroxylon †: Drepanophycales (Aligulate Lycopodiophyta – Lycopodiophyta - Mikrophylle Eutracheophyten – Eutracheophyten – Tracheophyten –…)

[12] Vesikel (Arbuskuläre Mykorrhiza): Reservestoff-, Lipidbehälter

[13] Zentralzylinder (Tracheophyta): Mit Endodermis umgebener zentraler Bereich der Wurzel, in dem die Leitelemente (Xylem und Phloem) zusammengefasst sind

Eingestellt am 15. März 2025

.

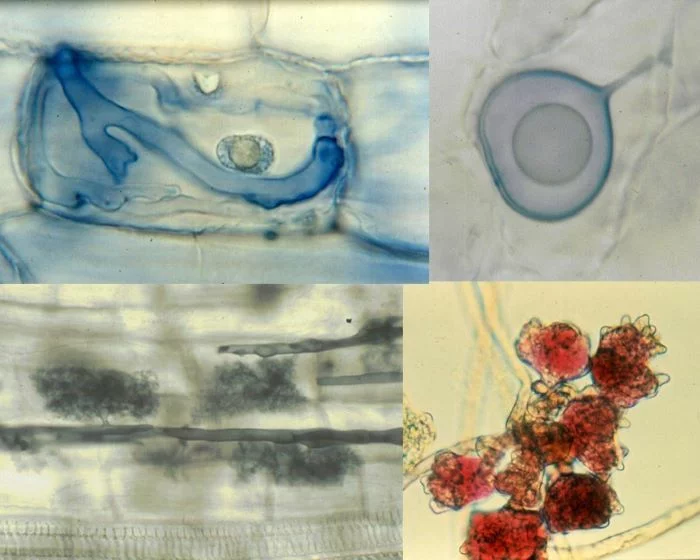

Glomus spp.

Oben: Glomus invermaium; WVAFES 20 (West Virginia Agricultural and Forestry Experiment Station, DIA 20)

Unten: Glomus sp.; Fruchtkörper (Original; Reinhard Agerer)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Harpellales, Sichelzellenjochpilze

1 Gebotene Eile

.

Schnell noch ein paar der Sporen[1] befreien, Bevor wir mit unserm Standplatz

Alle entlang der Röhre durch das schützende Tor sind geschoben!

Gelingt es nicht, geht der Wirt uns verloren.

.

Mühsam wird es, einmal im Wasser, Neue, geeignete Larven[2] zu finden, Selbst wenn sich die Sporen

Mit schleimigen Fäden fest ans Futter verkrallen,

Bleibt, auf Gefressenwerden zu hoffen,

Gilt es, einen Darm zu besiedeln.

.

Warum auch müssen die Biester sich häuten[3], nehmen keinerlei Rücksicht auf uns!

Wir tun ihnen doch nichts zu Leide,

Halten uns nur an der Darmcuticula[4] fest.

.

Unser Leben geht aber dahin,

Denn von Nahrungsströmen entfernten sie uns!

Ein paar unserer Sporen, zurückgeblieben im Darm,

Heften sich, so bleibt zu hoffen, an der neuen Abschlussschicht an.

.

Fußnoten

[1] Aplanosporen: Nichteigenbewegliche, gleißellose Sporen

[2] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[3] Häuten (Ecdysozoa, Häuter): Ein hormonell gesteuerter Vorgang, bei dem sich die alte, zu klein gewordene Schutzschicht, von einer darunterliegenden, neuen, etwas größeren, abhebt und letzere Ende abgestreift wird. Die noch flexible neue Cuticula wird gedehnt und in vergrößerter Form versteift und so als Schutz wieder wirksam. Mit dieser alten Cuticula, die bei Ecdysozoa etwas in den Darm ziehen kann, werden damit dort auch Parasiten oder Kommensalen abgestoßen.

[4] Cuticula (Arthropoden): Funktional als Außenskelett wirkende, von der Epidermis nach außen abgeschiedene Hülle eines Hochleistungsverbundstoffs aus Chitin und Strukturproteinen, die eine besondere Stelle, sich an Chitin zu binden, besitzen. Je nach Art und Struktur der Proteinkomponenten kann die Cuticula hart oder biegsam sein.

Eingestellt am 15. März 2025

..

Harpellales, Sichelzellenjochpilze

2 Hoffnung

.

Trichosporen[1] des doppelten Anhangs wegen

Und der Harpellales haarigen Aussehens,

Auch mit Namen Trichomyceten benannt,

Verfangen sich klebend in grünlichen Filzen des Bachs,

Im Futter verschiedener Larven[2]

Kürzlich gehäuteter Wasserinsekten[3].

.

Nur wenige Glückliche finden sich wieder im Darm,

Wandern allmählich mit gleitenden Bällchen ihrem Bestimmungsort zu,

Geben den Platz, sobald er gewählt, nicht mehr her,

Verankern sich, wachsen zum Faden heran. –

.

Trichosporen, beidseits konvex, in der Mitte erweitert,

Landen mit schmälerem Ende, die

Klebrigen Fäden noch in der Zelle verbergend,

Auf einer Alge[4] Trieb.

.

Oder, Fäden benachbarter Sporen berühren einander,

Halten mit seitlichen Beulen sich fest,

Verschmelzen, trennende Wände kanalartig lösend[5],

Gleich in der Nähe nur eine kurze Hyphe[8] heraus.

.

Zygosporen[11] oft ähnlich, doch mit dickeren Wänden,

Verfangen sich gleichfalls mit klebrigen Fäden am

Grünzeug des sprudelnden Bachs,

.

Schöpfen vom Überfluss der Larve nur,

Entnehmen kurz vor Defäkation[14],

Was verwertbar und gerade noch blieb,

Stehlen nichts somit dem Wirt.

.

Vielleicht entnehmen im Vorderdarm Sitzende

Etwas zu viel des Guten dem Wirt,

Doch manche scheinen sich kenntlich zu zeigen,

Produzieren als willkommenen Mietzins Vitamin B[15].

.

Fußnoten

[1] Trichosporen (Harpellales): Asexuell gebildete Aplanosporen mit zwei Anhängseln

[2] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[3] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[4] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[5] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[6] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[7] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[8] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[9] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[10] Wegen eines Anhangs auch Trichozygote genannt

[11] Zygosporen: Als Verbreitungseinheiten wirkende Zygoten, die mitunter keinem Ruhestadium unterliegen

[12] Keimen (allgemein): Ein kürzeres oder längeres Ruhestadium beenden, zu aktivem Leben wecken mit Entwicklung weiterführender Strukturen (Zoosporen, Gameten, Keimvesikel, Keimschlauch, Wurzeln, Spross, Blätter, etc.)

[13] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[14] Defäkation: Entleerung, Entfernung von Unverdaulichem

[15] Vitamin B: Bezeichnung für eine Vitamingruppe, in der acht wasserlösliche Vitamine zusammengefasst sind, die alle als Vorstufen für Coenzyme dienen. Es sind chemisch und pharmakologisch völlig verschiedene Substanzen. Vitamine der B-Gruppe stellen deshalb keine einheitliche Gruppe dar. Die Nummerierung ist nicht durchgehend, weil sich bei vielen Substanzen, die ursprünglich als Vitamine galten, der Vitamincharakter nicht bestätigen ließ.

Eingestellt am 15. März 2025

.

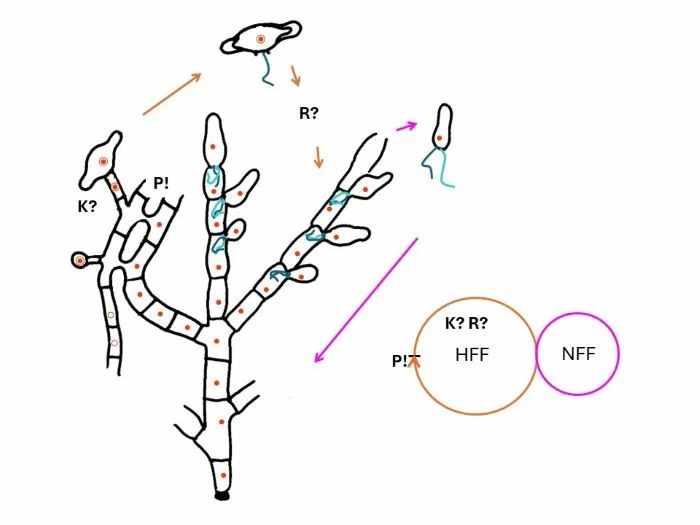

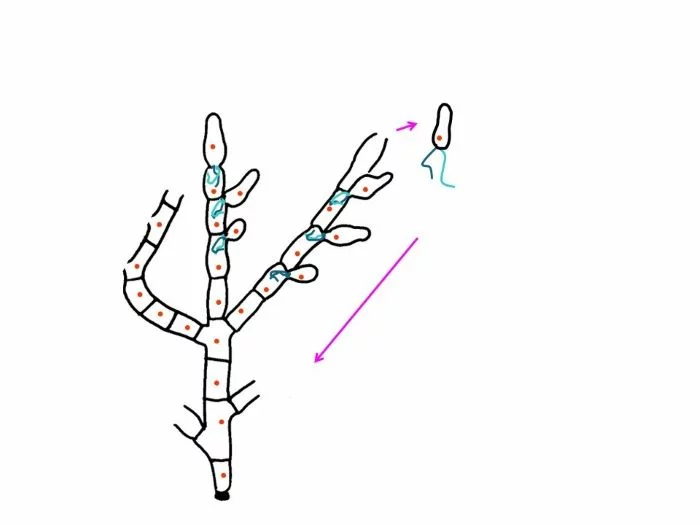

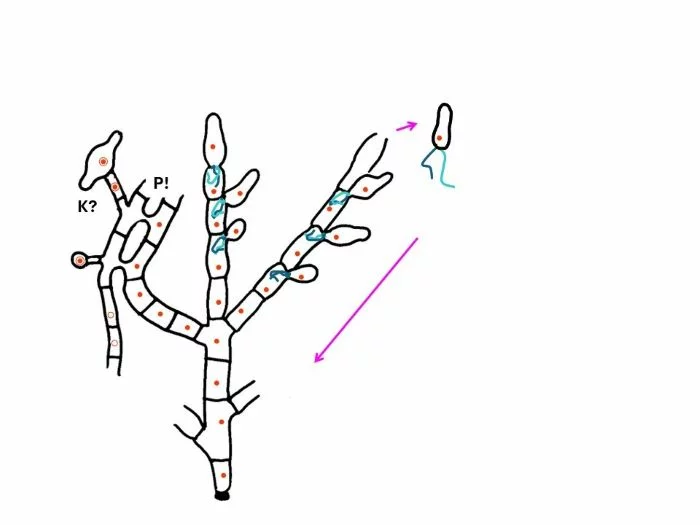

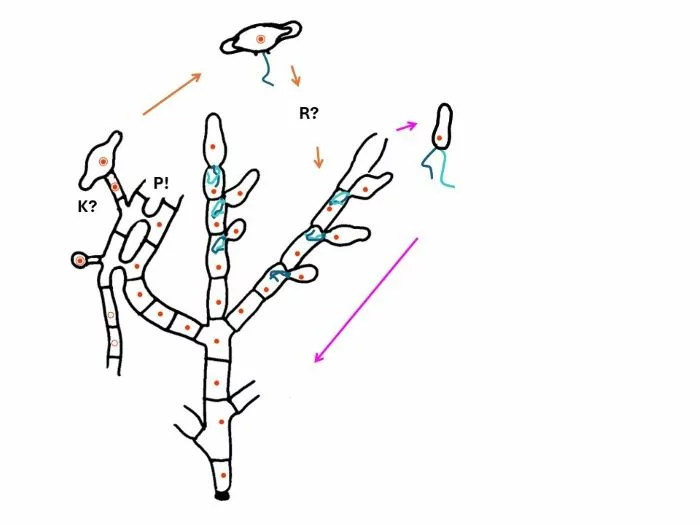

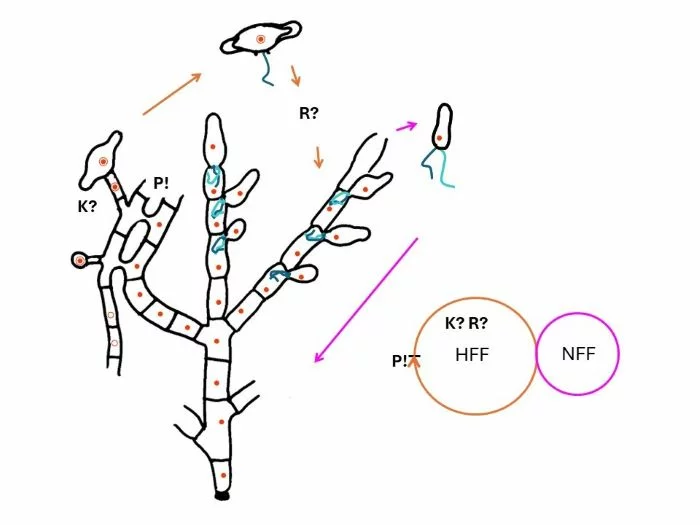

Entwicklungskreislauf der Harpellales (Fineliner auf Folie; Reinhard Agerer)

Das trichal organisierte, verzweigte, von der Oberfläche abstehende, an der Cuticula angeheftete (schwarze Basis), haploide Verzweigungssystem, bildet an seinen Enden aus je einer Zelle eine haploide Trichospore mit zwei Anhängseln. Jede dieser Trichsoporen ist in der Lage, erneut ein solches Verzweigungssystem zu bilden, stellt damit die asexuelle Vermehrung des Pilzes sicher (violette Pfeile).

Kommt es zur sexuellen Fortpflanzung (braune Pfeile), verschmelzen Zellen zweier kompatibler Hyphen (Punkt- und Kringelkern) miteinander (P!).

Woraus sich kleine Seitenzweige bilden, die am Ende eine diploide Zygote (Punkt- in Kringelkern) tragen. Wo und wann die Karyogamie (K!) stattfindet ist unsicher.

Auch diese diploide Zygote trägt nach Ablösen ein, aber nur ein, Anhängsel. Sie ist in der Lage, ein identisches Verzweigungssystem zu bilden. In diesem Zusammenhang findet die Meiose (R!) statt, doch sind auch hier Ort und Zeit unbekannt. Damit ist der sexuelle Kreislauf (braune Pfeile) geschlossen.

In Kreisen dargestellt, zeigt sich hier ein haploider Organismus mit Haupt- (HFF) und Nebenfruchtform (NFF). Nur der Ort der Plasmogamie ist sicher; Wo Karyogamie und Meiose stattfinden bedürfen noch der Klärung.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden fünf Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15. März 2025

.

Das trichal organisierte, verzweigte, von der Oberfläche abstehende, an der Cuticula angeheftete (schwarze Basis), haploide Verzweigungssystem, bildet an seinen Enden aus je einer Zelle eine haploide Trichospore mit zwei Anhängseln. Jede dieser Trichsoporen ist in der Lage, erneut ein solches Verzweigungssystem zu bilden, stellt damit die asexuelle Vermehrung des Pilzes sicher (violette Pfeile).

Kommt es zur sexuellen Fortpflanzung (braune Pfeile), verschmelzen Zellen zweier kompatibler Hyphen (Punkt- und Kringelkern) miteinander (P!).

Woraus sich kleine Seitenzweige bilden, die am Ende eine diploide Zygote (Punkt- in Kringelkern) tragen. Wo und wann die Karyogamie (K!) stattfindet ist unsicher.

Auch diese diploide Zygote trägt nach Ablösen ein, aber nur ein, Anhängsel. Sie ist in der Lage, ein identisches Verzweigungssystem zu bilden. In diesem Zusammenhang findet die Meiose (R!) statt, doch sind auch hier Ort und Zeit unbekannt. Damit ist der sexuelle Kreislauf (braune Pfeile) geschlossen.

In Kreisen dargestellt, zeigt sich hier ein haploider Organismus mit Haupt- (HFF) und Nebenfruchtform (NFF). Nur der Ort der Plasmogamie ist sicher; Wo Karyogamie und Meiose stattfinden bedürfen noch der Klärung.

.

Kickxellomycetes, Kickxellomyceten

1 Verschluss

Den Faden[1] in Kompartimente geregelt zu teilen,

Setzen Kickxella-Verwandte sich aufs Panier,

Behalten sich dennoch die Möglichkeit, den Porus,

Zentral in der Querwand[2], zu öffnen und zu verschließen danach.

.

Keinen einfachen Durchgang bildet die Pforte:

Ein winkelförmiger Türstock, für Kontrollen

In der Mitte geräumig erweitert,

Erhält eine einbruchsichere Tür.

.

Auch Entomophthoromyceten[3] verwenden dieses Patent,

Uns zum Zeichen ihrer mit Kickxellomyceten naher Verwandtschaft:

Beider Ahnen besaßen wohl den einzigen, zellenverknüpfenden Durchgang bereits,

Der auf frühe Trennung von Mucoromycetes womöglich verweist.

.

– Erinnern wir uns der Rotalgen[4] noch?

Auch sie besitzen im Septum eine verschlossene Tür. –

.

Sporangiolen[5] mit ein oder zwei Sporen nur

Wählen sie zu ihrem Prinzip;

Sie zu ordnen an oft bizarre Träger

Regeln die Sippen je im Detail.

.

Heikel wirken am Anfang sie sicherlich nicht;

Werden wählerisch mit fortschreitender Zeit:

Lassen ab von abgestorbenen, oft geplünderten Stücken[6],

Bevorzugen frisches, noch sprühendes Leben[7].

.

Auch dies befriedigt manchmal sie nicht!

Spezielle Teile der Wirte müssen unbedingt her:

Ob Hyphen anderer Pilze oder ein Darm;

Nur bescheiden in ihnen lebend, oder nach Penetration,

Hilfreich, zerstörend oder neutral,

Bleibt der Einzelnen freie Option.

.

Fußnoten

[1] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[2] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[3] Entomophthoromycetes: Verengtsporige Jochpilze (Zygomycota – Multikarya – Geißellose Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta –…)

[4] Rotalgen: Rhodophyta (Plantae – Eukarya)

[5] Sporangiolen: Kleine Sporangien mit nur wenigen (1 bis etwa 5) Sporen

[6] Saprotroph, saprob: Von totem organischem Material lebend

[7] Parasitisch, parasitär: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen

Eingestellt am 15. März 2025

.

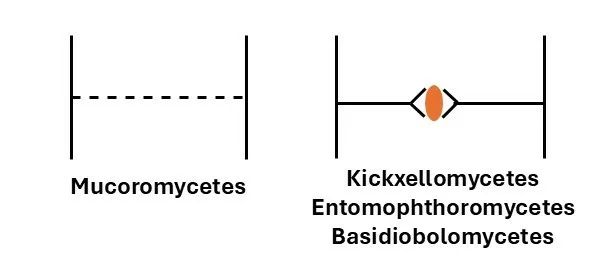

Septenporen der Zygomycota (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Der Mucoromycetes Septen sind von mehreren Poren durchbrochen, während Kickxellomycetes, Entomophthoromycetes und Basidiobolomycetes nur einen zentralen Porus besitzen, der zudem verschlossen werden kann.

Charakteristisch für diesen Porus ist in Seitenansicht eine winkelige Begrenzung. In Aufsicht wäre nur eine enge Öffnung zu sehen, die in die Tiefe in eine Erweiterung mündet.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Kickxellales, Kickxellenartige

1 Schön und bescheiden

.

Fadendünn, ihr Körper schlank wie die Gerte,

Ragt sie, Locken um Locken zu Schrauben gedreht,

Keck ihre Spitzen weit von sich streckend,

Über alle andern hinaus.

.

Ins Zentrum des Lockengewindes

Formt sie Kämme aus kürzeren, einzelnen Zellen

Am Ende der Spitze mit je einem runden, geschloss'nen Gefäß

Für das Kostbarste ihres vergänglichen Lebens.

.

Nur eine einzige Spore schließt sie dort ein[1],

Bewahrt sie bis sie gereift

Für die Zeit befreienden Säens,

Gibt Hoffnung ihr für künftiges Streben mit.

.

Nicht ohne Zuversicht vergibt sie ihr Leben,

Denn bescheiden ernährt sich die Brut,

Nimmt Abfall, mit Totem[2], vorlieb,

Sucht nicht lange nach dem Genuss.

.

Fußnoten

[1] Einsporige Sporangiole

[2] Saprotroph, saprob: Nur von toter organischer Masse lebend

Engestellt am 15. März 2025

.

Spirodactylon aureum

Habitusskizze mit Hauptmerkmalen der Sporangienträger; X 20. – b. Oberer Beeioch des Sporangiophors mit Anordnung der fertilen Zweige; X 200. – c. Anordnung der Sporocladien an schraubenförmigen fertilen Zweigen; X 580. – d. Sporocladium mit flaschenförmigen Zellen und einer einsporigen Sporangiole auf deren Spitze; X 2100. [zu den Vergrößerungsangaben: Diese Zahlen beziehen sich auf eine etwa DIN A5 große Seite]

Aus Zycha et al. (1969), Seite 302, Abb. 151; mit Genehmigung des Verlags, www.borntraeger-cramer.de; und Benjamin (1959), Seite 91, Legende.

Eingestellt am 15. März 2025

.