1 Bacteria Texte M - Z (ohne Viren)

Multiplex:

1 Strauch

.

Variabel zeigt sich die äußere Form:

Glatt oder mit Anhängseln zierlich geschmückt,

Ortsstabil, manchmal auch gleitend,

Oder mit Geißeln[3] verseh’n:

Kennzeichen der Arten, vielleicht auch Gruppen davon.

.

Ökologie und Physiologie erweisen sich äußerst divers:

Fotosynthetisch aktiv oder heterotroph[4],

Freilebend, fest umschlossen von anderen Zellen,

Proteine und Zucker verwendend, mitunter Cellulose[7] dazu.

Auch damit erkennen Forscher Verwandte nicht zweifelsfrei.

.

Kommen gerade zur rechten Zeit,

Verwandtschaftsfragen zu lösen.

Hinweis gibt ein stochastisch[10] raffinierter Vergleich.

.

Algorithmen[11], Computerprogramme durchsuchen Sequenzen

Verschiedenster Arten nach gleich gebliebenen Basen;

Schließen, Arten vergleichend, auf ortskonstante

Oder im Laufe der Zeit geänderte Nucleotide.

Kalkulieren Übereinstimmungen, konstruieren Sträucher und Bäume,

Vermuten Verwandtschaften, erschließen Genealogien daraus.

.

Einen basal mehrfach verzweigten, spalierförmigen Strauch,

Einem Fächer fast gleich, umfasst nun Multiplex[12].

Ein Sextett repräsentiert die Verwandtschaft,

Skizziert aber werden nur zwei.

.

Fußnoten

[1] Stäbchen (stäbchenförmige Bakterien): zylindrisch, viel länger als breit

[2] Kokken (kokkale Bakterien): rundlich, ellipsoid

[3] Geißel, Flagellum (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre

[4] Heterotrophe: Darunter werden alle Organismen subsumiert, die für ihr Leben auf bereits vorhandene organische Substanzen angewiesen sind

[5] Aerob: sauerstoffhaltig; Aerobier leben nur unter sauerstoffreichen Bedingungen

[6] Anaerob: sauerstofffrei; Anaerobier leben nur unter sauerstofffreien Bedingungen

[7] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist das vierte C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe. (Abbildung Darstellung unter „Actinorhiza, 1 Eintritt“)

[8] rDNA, ribosomale DNA: Gene, die für die RNA der Ribosomen codieren

[9] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleoidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA

[10] Stochastisch, Stochastik: Fasst als mathematischer Oberbegriff die Gebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik zusammen

[11] Algorithmen: Endliche Folge von Anweisungen, die zu einem bestimmten Ziel führen sollen; in der Informatik sind Algorithmen ein wesentlicher Bestandteil.

[12] Multiplex: ein Kunstname für eine noch nicht näher definierte Verwandtschaftsgruppe

Eingestellt am 6. 4. 2024

.

Mycobacteria, Mykobakterien:

1 Signalausfall (AP)

.

Unablässig fluten in feinfasrig verzweigten Dendriten[1]

Erregende Reize an zentral gelegene Zellen.

Werden sorgsam gesammelt, mit Standards verglichen,

Notfalls Alarmsignale versandt.

.

Elektrische Stöße eilen im langgezogenen Axon[2] dahin,

Stoßen nach Milli-, Centi- und Dezimetern

An breitgezogene, unpassierbare Grenzen[3],

In das nächste Axon;

Dieses befördert in gleicher Weise die dringende Information.

.

Zellen umwickeln in Ketten[6] das dünne Axon.

Gegen Spannungsverlust isolierend,

Erhöhen sie Tempo und Leistung der Leitung hin zur Synapse,

Bis stoffliche Information elektrisches Potential[7] wieder ersetzt.

.

Wie aus dem Nichts verzögert sich plötzlich der Nachrichten Fluss,

Kommt fast zum Erliegen!

Kaum etwas sickert noch durch das beschädigte Axon-Hüllensystem,

Aber nur wenige Zellen erscheinen defekt.

.

Zum Glück leiten noch andere Bahnen Informationen in Richtung Gehirn!

Doch auch sie stellen nach einiger Zeit die Tätigkeit ein,

Denn Stäbchenbakterien[8] setzten ihre Umgebung außer Gefecht,

Richten sodann auf Nachbarzellen ihr Ziel.

.

Nach Jahren vielleicht erst

Erweisen sich alle Informationskanäle als vollkommen dicht,

Senden keinerlei Schmerzsignale Befehlszentren zu,

Womit sie Füße und Hände vor neuen Verletzungen hätten gewarnt.

.

Fußnoten

[1] Dendriten: Zellen mit astartigen Cytoplasmafortsätzen; bei Nervenzellen dienen sie der Aufnahme elektrischer Reize und ihrer Weiterleitung ins Innere der Zelle.

[2] Axon: Langgezogener, ungegliederter, schlauchartiger, gelegentlich seitlich verzweigter Fortsatz einer Nervenzelle, der elektrische Impulse vom Zellkörper (z. B. Dendrit) wegleitet; auch gegen Ende kann das Axon verzweigt sein. Das Axon, gegebenenfalls seine Seitenzweige, blähen sich am Ende zum präsynaptischen Teil auf, der im anschließenden Axon ein becherförmiges postsynaptisches Gegenstück findet; beide zusammen gelten als Synapse. Axone erreichen Längen von wenigen Millimetern bis zu Metern.

[3] Synapsen: Verbindungen zwischen Nervenzellen, bzw. von Axon zu Axon. Dort enden die elektrischen Signale (an der Grenze zwischen prä- und postsynaptischem Teil); die Informationsübertragung erfolgt nun durch Ausschüttung von in Vesikeln gebildeten Neurotransmittern; sie werden vom postsynaptischen Teil aufgenommen, wodurch wieder elektrisches Potential entsteht, das vom Axon rasch weitergeleitet wird.

[4] Neurotransmitter: Moleküle, die von einer Nervenzelle abgegeben und von einer anderen aufgenommen werden, wodurch Signale im Nervensystem weitergeleitet werden. Als bedeutende Neurotransmitter gelten z. B. Adrenalin, Acetylcholin, Serotonin und Dopamin.

[5] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[6] Gliazellen: Ummanteln als sog. Schwannsche Zellen das Axon, bilden in Kette nacheinander Hülle und Stütze und isolieren elektrisch das Axon von der Umgebung.

[7] Elektrisches Potential, Aktionspotential: Eine vorübergehende charakteristische Abweichung des Membranpotentials einer Zelle vom Ruhepotential. Ein Aktionspotential mit zelltypischem Verlauf bildet sich und breitet sich als elektrisches Signal über die Zellmembran aus. Aktionspotentiale bilden sich durch kurzfristige und kurzzeitige Änderungen der Membranleitfähigkeit infolge von Wechselwirkungen besonderer spannungsgesteuerter Ionenkanäle in der Membran. Die zeitabhängige unterschiedliche Aktivierung führt zum „Laufen“ des Aktionspotentials entlang der Axonmembran. Für eine Auslösung des Aktionspotentiallaufs ist eine bestimmte Schwellenhöhe des Potentials, also des Reizes, erforderlich.

[8] Stäbchenförmig (Bakterien): Abgerundet zylindrisch, deutlich länger als breit

Eingestellt am 6. April 2024

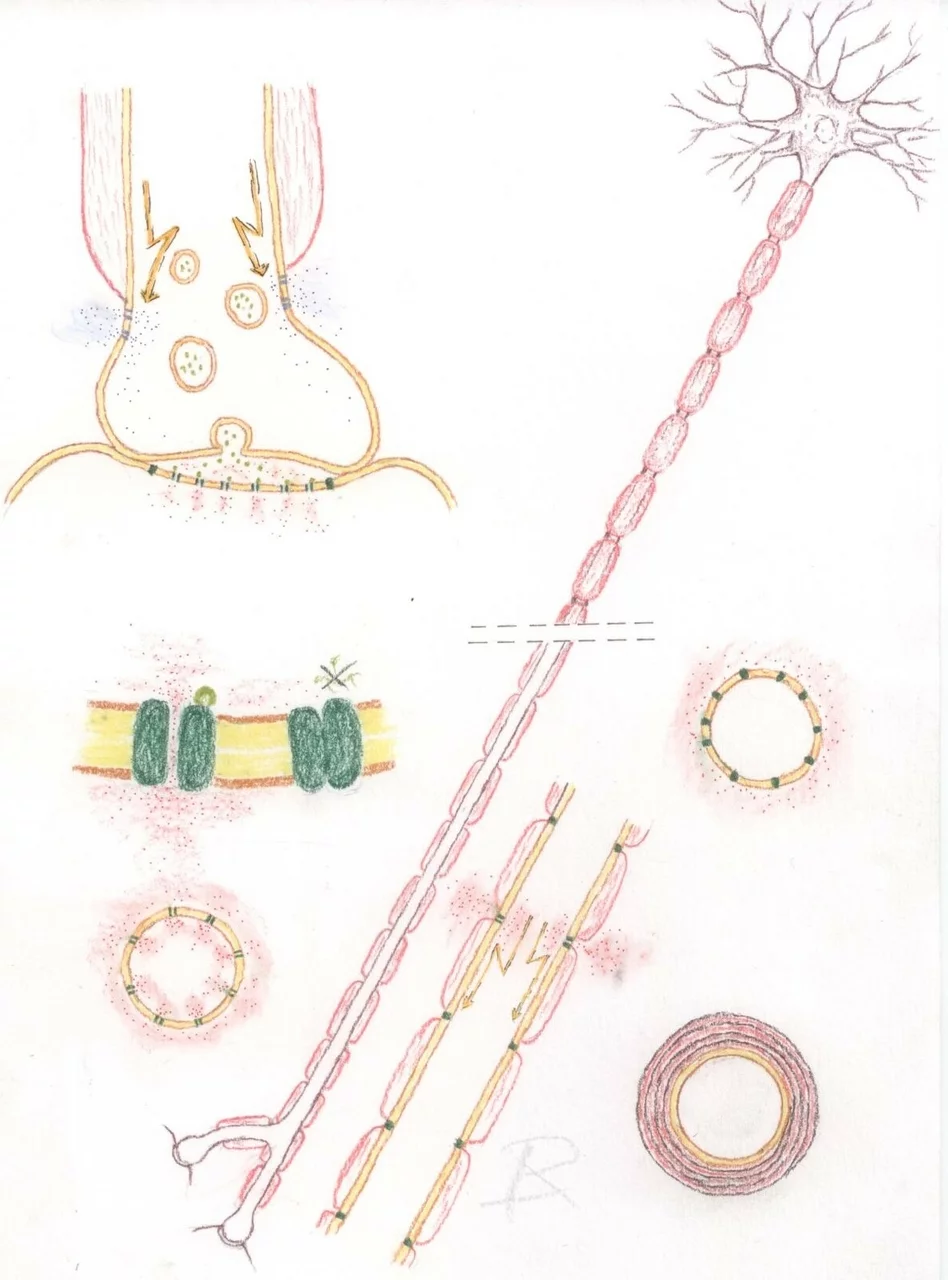

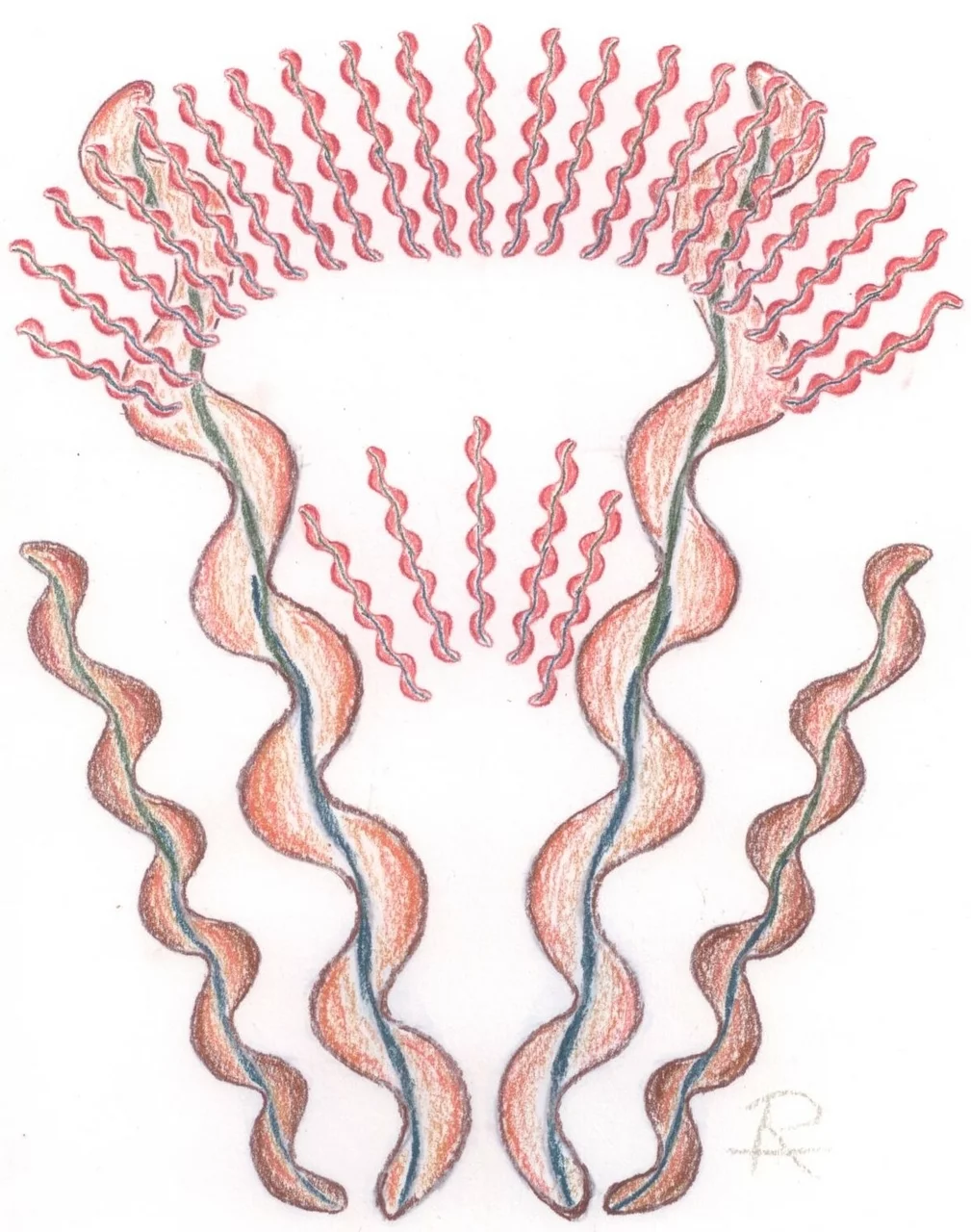

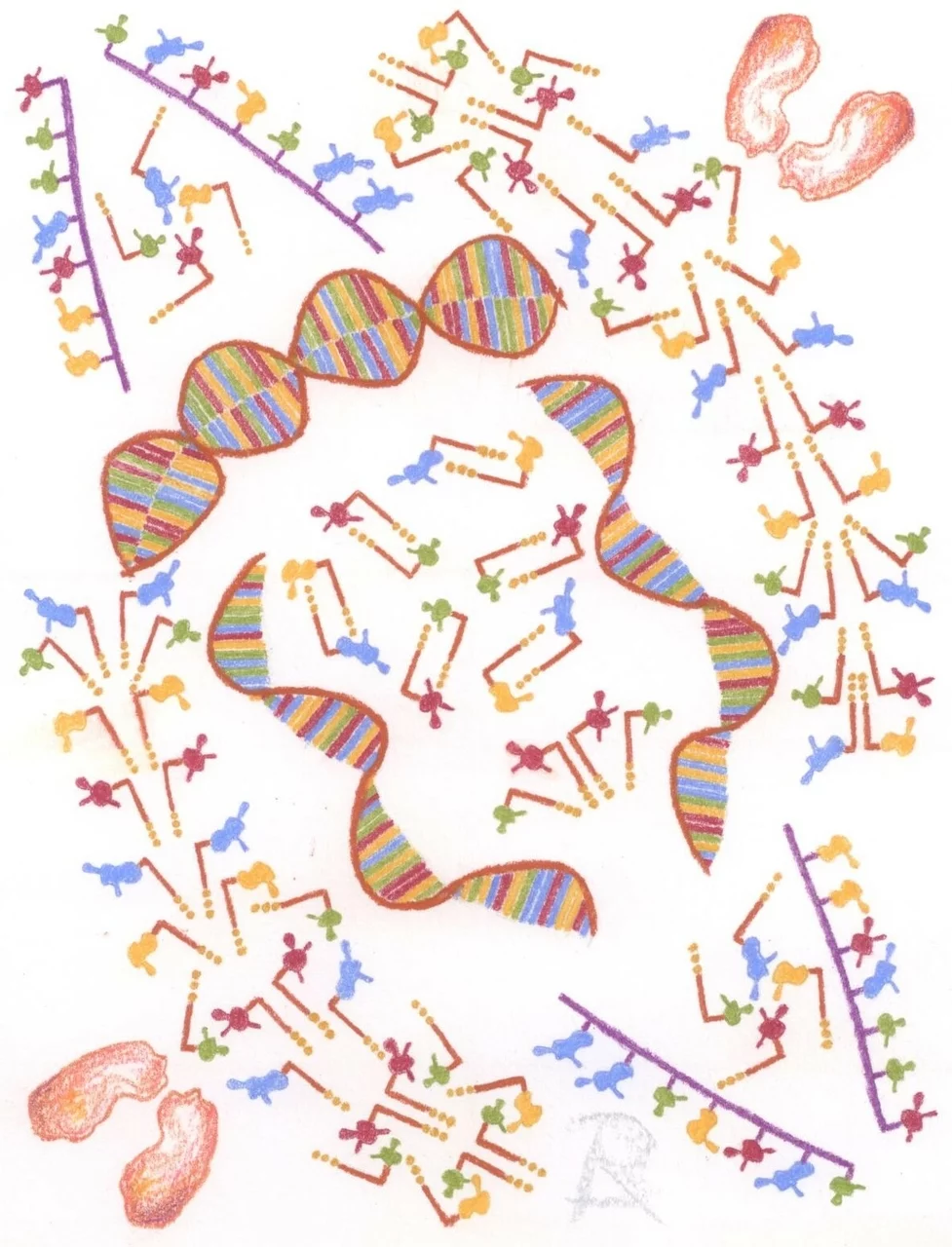

Nervenzellen von Wirbeltieren (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer, 2024)

Eine Nervenzelle ist hier gezeigt, vom Perikaryon (nur dort liegt der Kern der langgezogenen Nervenzelle) mit vielen feinen Abzweigungen, den Dendriten, und anschließendem Axon; dies das sich verzweigt basal und jeder Zweig endet in einer Synapse (schräg durch das Bild von rechts oben nach links unten verlaufend; jeweils in Dunkelbraun; die beiden strichlierten Querlinien dazwischen deuten einen fehlenden, mitunter Dezimeter langen Teil an). Umgeben ist das Axon mit Schwann-Zellen (Form von Gliazellen), die voneinander jeweils einen kleinen Abstand, „Einschnürung“, lassen (in Auf- und Schnittsicht; jeweils rötlich gefärbt). Bild links oben zeigt die entscheiden funktionellen Strukturen einer Synapse.

Dargestellt ist die Bais des Axons (oben) mit der präsynaptischen Erweiterung, darunter angedeutet die postsynaptische Zelle, dazwischen der synaptische Spalt (ockerfarben begrenzte, breite, gelbe Linien stellen die Lipiddoppelmembran dar; in Rötlich ist ein Teil der letzten Schwann-Zelle zu sehen). Kommt ein elektrisches Signal als Aktionspotential (Blitzzeichen) gegen die Aufblähung gerast, öffnen sich elektrosensitive Kanäle (blau, geöffnet dargestellt) für Calciumionen, [Ca2+] (blaue Punkte), die dann von außen nach innen vordringen; sie lösen die Verschmelzung von Vesikeln mit der Synapsenmembran aus, die daraufhin ihren Inhalt, einen Neurotransmitter (z. Acetylcholin), in den synaptischen Spalt entleeren. Der Neurotransmitter setzt sich an die zuerst noch geschlossenen Kanäle (grün) für Natrium [Na+] (rote Punkte), die sich daraufhin öffnen und Natrium-Ionen in die postsynaptische Endung eindringen lassen. Dadurch entsteht wieder ein elektrisches Signal, das die darunterliegende Zelle anregt, dieses weiterzuleiten oder eine Reaktion auszulösen (z. B. eines Muskels). Wird der Neurotransmitter abgebaut (im Bild darunter, schließt sich wieder der natriumspezifische Kanal. Damit ist der Natrium-Kanal chemosensitiv, chemisch durch den Neurotransmitter aktiviert.

Das in der Synapse ankommende Elektrosignal, stammt von Signalen der Dendriten, die sie im Perikaryon sammelten und zum sog. Axonhügel (Beginn des Axons) leiteten. Von dort wird es sprungartig von Einschnürung zu Einschnürung zwischen den Schwann-Zellen weitergeleitet: Nur dort lassen elektrosensitiv sich öffnende Natriumkanäle Natriumionen in das Axon. Über die einfließenden Natriumionen wird die innen zunächst negative Spannung zum Außenraum hin umgekehrt. Ist die Spannungsänderung hoch genug, schießt als Folge ein Elektroimpuls, das Aktionspotenzial) Richtung Synapse; der Vorgang wiederholt sich, indem sich die Natriumkanäle der nächsten Einschnürung öffnen, während sich die nun signallosen Natriumkanäle schließen, bis das Signal letztlich zur Synapse gelangt. Die beiden Axonquerschnitte im Bereich zwischen den Schwann-Zellen zeigen geöffnete (links) und geschlossene (rechts) Natriumkanäle.

Rechts unten wird ein Querschnitt durch das Axon an einer Stelle mit Schwann-Zelle (rötlich) gezeigt. Eine einzige Zelle hat sich, flachgedrückt, in schraubiger Weise um das Axon gewunden, scheidet Myelin (schwärzlich gezeichnet) aus, um das Axon an dieser Stelle nach außen hin zu isolieren. Natriumkanäle sind dort folglich nicht vorhanden.

Diese vereinfachte Darstellung berücksichtigt nicht den Einfluss von Kalium-Ionen [K+] und Anionen [z. B. Beispiel Cl-, auch Moleküle können negative Ladungen tragen], ebenso nicht die Wirkung ATP-verbrauchender Kalium/Natriumpumpen auf die Etablierung des normalen Spannungsgefälles (negativ innen, positiv außen) über die Lipiddoppelmembran hinweg.

– [Nach Sadava D, Hillis DM, Heller HC, Berenbaum MR (2011) Purves Biologie; Campbell NA, Reece JB (2003, ff) Biologie. Jürgen Markl (Herausg.), 6. Auflage]

Eingestellt am 6. April 2024

.

Mycobacteria, Mykobakterien:

2 Ohne Vorsicht

.

Ausdauernd läuft N’Gabo[1] dem holprigen Pfad im Urwald entlang,

Auf Löcher im tropfnassen Boden achtet er nicht. –

Da wirft es ihn

Trotz alles greifenden Mühens

Auf den Wildwechsel hin.

.

Sich langsam wieder erhebend,

Sieht er die schmerzenden Wunden an Händen und Knien,

Doch die blutenden Zehen

Die bemerkt er nicht.

.

Notdürftig säubert er geschundene Stellen mit Wasser,

Von riesigen Blättern bei Regen gefangen zum Teich,

Und strebt, dichtwurzlige Hürden von nun an behutsam betretend,

Irritiert etwas dem Dorf langsam zu.

.

Wie oft schon rügten ihn Mutter und Schwestern,

Kam er mit argen Blessuren nach Haus!

Verbinden ihn, auch seine Füße. –

Nur er weiß von den gefühllosen Zeh‘n.

.

Vernarbt und gekrümmt,

Geben kaum sie mehr sicheren Halt.

Nach Lambarene[4] soll er bald geh‘n,

Zu Albert Schweitzers[5] Hospital.

.

Fußnoten

[1] N’Gabo: Name eines afrikanischen Jungen

[2] Lianen: Kletterpflanzen mit in der Regel verholzendem Stamm, die im Boden wurzeln und an Bäumen oder anderen Gegenständen emporklettern.

[3] Schlangen: Serpentes (Scleroglossa – Squamata – Lepidosauria – Diapsida – Sauropsida – …)

[4] Lambaréné: Albert Schweitzer gründete 1913 dort, im damaligen Französisch-Äquatorialafrika sein berühmtes Urwaldhospital.

[5] Albert Schweitzer (1875-1965): Deutsch-französischer Forscher, Arzt, Philosoph, Genannt der „Urwalddoktor“, gründete eine Krankenstation in Lambaréné im zentralafrikanischen Gabun. Er veröffentlichte theologische und philosophische Schriften, Arbeiten zur Musik, sowie autobiographische Schriften in zahlreichen und vielbeachteten Werken. 1953 wurde ihm der Friedensnobelpreis für das Jahr 1952 zuerkannt, den er 1954 entgegennahm.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Mycobacteria, Mykobakterien:

3 Noch rechtzeitig (AP)

.

Behutsam betasten weißbekleidete Ärzte N’Golos Füße und Zehen,

Hören seinen Erlebnissen aufmerksam zu;

Verbinden ihn neu, diagnostizieren recht routiniert:

Lepras[1] Beginn.

.

Für längere Zeit bleibt er im Haus für Lepra-Erkrankte;

Bekommt eine Antibiotika-Kombination

Und bemerkt, fast erschaudernd, sein Glück,

Als er die vielen ernstlich Befallenen sieht.

.

Verkrampft eingekrümmte, verkürzte,

Am Ende aufgetrieben vernarbte stummelartige Finger,

Ohne Chance etwas zu tun;

Wenn nur eine Hand betroffen, lebt der Arme noch gut.

.

Einen kräftigen Stock fest umklammernd,

Schleppt sich die klumpfüßige Frau aus dem Haus.

Keine Ahnung von Zehen lugt aus der warzig-grubig vernarbten Masse heraus.

Lässt der Frau nur einen humpelnden Schritt.

.

Als hätte sein Blick sich geirrt,

Sucht er immer wieder des Mannes Gesicht:

Verrunzelt, zerfurcht, blasig zu Ketten getrieben,

Mit verästelten Falten kreuz und quer, dicht an dicht.

.

Tief betroffen erleichtert ein fast schon harmloser Fall

Sein betrübtes Gemüt:

Unregelmäßig erhabene, hellere Flecken nur

Schecken die schwarzbraue Haut. –

.

Dankbar für der Ärzte helfende Hand

Tritt er in den Schatten zurück

Und denkt betend an seine Verwandten zu Haus,

Die zum Urwald-Doktor ihn gesandt.

.

Fußnote

[1] Lepra: Eine Infektionskrankheit durch Mycobacterium leprae verursacht

Eingestellt am 6. April 2024

.

Mycobacteria, Mykobakterien:

4 Der Übeltäter (AP)

.

Aus Nervenzellen gekommen, verlässt er nässende Wunden.

Eingehüllt in Sekret, tritt er in offene Stellen

An Händen und Fuß,

Mit Tröpfchen vielleicht in den Mund.

.

Das Schicksal entscheidet hier

Über Leben und Tod,

Denn zu langsam vermehrt er sich oft.

Zwei Wochen benötigt er für eine Teilung,

Zu gemächlich erscheint so sein Leben,

In neuer Bleibe den Kampf zu besteh‘n.

.

Mit wächsernen[1] Wehrwänden gerüstet,

Bestreitet er jedes Duell,

Schlüpft sichernd in schützende Lymphe:

So ist die Invasion ihm geglückt.

.

Fresszellen[2] stürzen sich hungrig auf ihn,

Setzen membranumgeben den Eindringling fest.

Ein Verdauen gelingt ihnen allerdings nicht:

Er pariert des Lysozyms[3] Griff.

.

Geschützt durch des Endosoms[4] Hülle,

Verdoppelt sich Mycobacterium leprae[5] nun;

Langsam zwar, gemäß seiner Art,

Entzieht aber doch der Zelle,

Was immer es braucht

Und hinterlässt die unverkennbare Spur.

.

Jahrelang wirkt es im Verborgenen sehr dezent;

Nur nicht auffallen ist die Geheimstrategie.

Durchwandert mit Lymphe[6] den Körper,

Erreicht die kühlere Peripherie,

Findet Gefallen an Bündeln von Nerven,

Setzt darin sich für lange Zeit fest.

.

Fußnoten

[1] Wachs: Gemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen (also nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff und damit hydrophob), das bei über 40oC schmilzt und dann eine Flüssigkeit niedriger Viskosität bildet.

[2] Fresszellen: Weiße Blutkörperchen. Sie dienen der Beseitigung von Mikroorganismen durch Phagocytose und stellen stammesgeschichtlich die vermutlich ältesten Teile der angeborenen Immunabwehr dar. Makrophagen können auch fusionieren und mehrkernige Riesenzellen bilden, um größere Fremdkörper durch Phagozytose zu umschließen und zu verdauen.

[3] Lysozyme: Spezielle Hydrolasen, durch Wasseranlagerung auflösende Enzyme, die durch antibakterielle Wirkung zum unspezifischen Immunsystems gehören.

[4] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung

[5] Mycobacterium leprae: Mycobacteria (Actinobacteria – Grampositive – Bacteria); Verursacher von Lepra

[6] Lymphe: In Lymphgefäßen fließende wässrige, hellgelbe Flüssigkeit als Zwischenglied zwischen Gewebsflüssigkeit und Blutplasma. Das Lymphsystem mit Lymphgefäßen als Leitungsbahnen ist neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem. Es ist auf den Transport von Nähr- und Abfallstoffen spezialisiert und entsorgt in den Lymphknoten auch Krankheitserreger wie Bakterien und Fremdkörper (Wikipedia)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Mycobacteria, Mykobakterien:

5 Der Weg (AP)

.

Aus dem östlichen Nordafrika

Oder dem Nahen Osten,

Machte sich Mycobacterium leprae[1] vor Tausenden Jahren auf den Weg,

Um Not und Elend den Menschen zu bringen.

Genom-Analysen des Lepra-Erregers aus aller Welt

Brachten dies an den Tag.

.

Viele Gene verloren ihre Funktion

Im Zuge der reduktiven Evolution[2],

Blieben dennoch als Basensequenzen besteh‘n.

Nucleotidenaustausche legten aber die schlüssige Spur.

.

Wanderende Menschen brachten die Krankheit

Nach Indien, Mittel- und Westeuropa.

Europäer schafften seit der Entdeckung Amerikas

Den Erreger in die Neue, noch unbefallene Welt.

.

Auch in Westafrika landete bald das Bakterium,

Etablierte, mutierend, dort eine neue Population,

Bis es mit Händlern und Sklaven

Nach Mittel- und Südamerika hinübersprang.

.

Von Indien fasste, erneut die Gene verändernd,

Lepra in Asien endgültig Fuß,

Eroberte Festland und Inseln, kehrte über Madagaskar

Dann ins östliche Afrika wieder zurück. –

.

Eintausendfünfhundert Jahre vor Christi Geburt

Berichten ägyptische Schriften Lepra[3] als Krankheit.

Zur selben Zeit etwa grassiert die Seuche

In Indiens erster städtischer Handelskultur.

.

Auch was Mose als Aussatz beschreibt[4],

War tausend vor Christus wohl Lepra schon.

Ciceros[5] Römern war das Leiden bekannt,

Wandernde Langobarden[6] litten daran.

.

In medivealen[7] Zeiten erschrak halb Europa.

Nicht Wenige fanden den Tod!

Doch heute beschränkt sich die Krankheit

Auf Indien, Brasilien, südöstliches Asien

Und weitgestreut auf

Einige Länder Afrikas.

.

Würde Mycobacterium leprae sich mit Lymphocyten[8] bescheiden

Und nicht der Nerven Signale verhindern,

Wäre sein Wirken nicht so fatal.

Denn nur durch fehlendes Schmerzempfinden

Werden Wunden durch Sekundärinfektion[9]

Zur ständigen Qual.

.

Fußnoten

[1] Mycobacterium leprae: Mycobacteria (Actinobacteria – Grampositive – Bacteria); Verursacher von Lepra

[2] Reduktive Evolution: Evolutive Weiterentwicklung durch Verlust verschiedener Merkmale

[3] Lepra: Bei dieser Krankheit sterben die Nerven ab, und die Gefäße – Arterien und Venen – verstopfen durch eine Verdickung des Blutes. Die Betroffenen verlieren meist das Gefühl für Kälte, Wärme und auch Schmerz. Ohne Behandlung verletzen sich die Patienten oft unbemerkt und infizieren sich über die Wunden mit lebensgefährlichen Krankheiten. Daher stammt auch die Vorstellung, Lepra würde zum Abfallen von Fingern, Zehen, Händen oder Ohren führen, deren Deformation und Verkrüppelung auffälligstes Zeichen ist. Da die Erkrankten keine Schmerzen spüren, werden Wunden oft unbehandelt gelassen, und durch Entzündungen können diese Körperbereiche absterben. (Wikipedia)

[4] Aussatz: 3 Mose 13, 1-25

[5] Cicero, Marcus Tullius (103-43 v. Chr.): Berühmtester Redner des Alten Rom, Philosoph und Politiker

[6] Langobarden: Gruppe politisch-militärischer Ansammlungen, die sich an den Rändern, zum Teil innerhalb des Römerreiches gebildet hatten. Sie dienten sich den Römern an oder versuchen aus deren Reich Prestige oder materiellen Gewinn zu schlagen. Eroberten ab 558 n. Chr. Teile Italiens. (Wikipedia)

[7] Mediveale Zeiten: Zeit des Mittelalters

[8] Lymphocyten: Gruppe weißer Blutkörperchen mit zentraler Aufgabe in der Immunabwehr, denn sie können ganz gezielt Krankheitserreger erkennen und beseitigen.

[9] Sekundärinfektion: Infektion, die zu einer anderen Infektion sekundär dazukommt und die Schwächung des Organismus oder des Organs ausnutzt

Eingestellt am 6. April 2006

.

Propionibacteria, Propionsäurebakterien:

1 Gedränge (TP)

.

Was gibt es Schöneres für Propioni[1]

Als ein Bad in Lactat[2]?

Umgeben zu sein, von dem, was sie nährt,

Gasperlenbewegt, damit sie nicht sinkt?

.

Milchsäure[3] nimmt in den Körper sie auf,

Wandelt je drei in Propionsäure[4] um,

Säuert mit Acetat[5] ihre Umgebung an,

Gibt CO2[6] dafür frei.

.

Drei Moleküle Lactat

Ergeben zwei Moleküle der namenliefernden Säure, dazu

Zwei Einheiten Essigsäure, ein CO2

Und, Sinn der Veranstaltung, ein ATP[7].

.

Woher nimmt sie das viele Lactat für ihr Leben?

Aus Zucker muss es gebildet sein, zerlegt durch Mikrobens‘[8] rastlose Tat.

Brechen Enzyme entzwei, öffnen beiden den Ring,

Zerlegen sie in zwei Pyruvat[11] für Energiegewinn

Und jagen Lactat aus der Zelle hinaus.

.

Propioni freut sich über Lactobacillus‘[12] hilfreiche Gabe,

Ihres fernen Firmicutes[13]-Verwandten;

Fühlt sich, begleitet von ihm,

Wohl in der angesäuerten Milch.

.

Fußnoten

[1] Propioni: Propionibacterium (Propionibacteriaceae – Propionibacteria – Actinobacteria – Grampositive – Bacteria)

[2] Lactat: Salz der Milchsäure, Milchsäureion [CH3CHOHCOO-+ H+]

[3] Milchsäure: [CH3CHOHCOOH]

[4] Propionsäure: [CH3CH2COOH]

[5] Acetat: Salz der Essigsäure, Essigsäureion: [CH3COO- + H+]

[6] CO2, Kohlendioxid: ein gestrecktes Molekül [O=C=O]

[7] ATP: Adenosin-tri-phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann

[8] Mikroben: hier Lactobacillus

[9] Milchzucker, Lactose: Zweierzucker aus Glucose und Galactose, die über eine β-1,4-glycosidische Bindung miteinander verknüpft sind

[10] Galactose: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, und die beiden dem [–CH2OH] benachbarten [–OH]-Gruppen die gleiche Richtung wie das [–CH2OH] einnehmen.

[11] Pyruvat, Brenztraubensäureion: [CH3COCOO- + H+]

[12] Lactobacillus: Lactobacillaceae, nicht behandelt (Firmicutes – Grampositive – Bacteria); meist stäbchenförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure

[13] Firmicutes: Grampositive (Bacteria)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Propionibacteria, Propionsäurebakterien:

2 Dickes Ende (TP)

.

Verfestigt, gestöckelt[1], liegt ruhig die Milch;

Nichts weist auf Leben in ihren Tiefen hin.

Myriarden[2] Zellen wirken zusammen,

Ergänzen sich prächtig, ahnen nicht, was ihnen bald blüht.

.

Eine eng besaitete Harfe[3]

Durchschneidet schier ohne Ende den halbfesten,

Von Wänden zusammengehaltenen, weißlichen Block,

Bis der Bakterien Ordnung zerteilt, der Behälter durchmischt.

.

Schon stürzen die Massen auf Sieb und auf Tuch,

Enden schlagen zusammen über dem Brei.

Gedrückt von kräftigen Pressen,

Läuft alle Molke[4] davon.

.

Zu runden Formen zusammengedrückt,

Sieht unerwarteten Vorteil:

Bekommt auf kürzestem Wege Milchsäure[7] geliefert frei Haus.

.

Langsam fermentieren[8] in Gemeinschaft sie weiter,

Produzieren Unmengen CO2[9].

Sich sammelnd in größeren Blasen,

Formen sie riesige Löcher im Laib[10].

.

In Salzlake[11] gelegt, verweilt nun der Laib

Zum Schutz vor Fremdbakterien und wuchernden Pilzen[12];

Liegt reifend für Tage, Wochen und Jahre

Rastend in Reihe auf dem Regal.

.

Nicht Propionsäure[13] allein

Verleiht den weltbekannten Geschmack[14],

Erhöhen des Emmentalers Attraktivität.

.

Fußnoten

[1] Gestöckelte Milch, Saure Milch: Durch Säure verfestigt sich die Milch; wird sie entnommen wirkt sie eckig-bröckelig, was als gestöckelt bezeichnet wird

[2] Myriarden: Zehntausende, Ungezählte

[3] Eng besaitete Harfe: Gerät, ähnlich einer Harfe besaitet

[4] Molke: Wässrig-grünlichgelbe Flüssigkeit, die bei der Käseherstellung entsteht; flüssiger Teil nach Gerinnung der sauren Milch durch leichte Erwärmung

[5] Propioni: Propionibacterium (Propionibacteriaceae – Propionibacteria – Actinobacteria – Grampositive – Bacteria)

[6] Lactobacillus: Lactobacillaceae, nicht behandelt (Firmicutes – Grampositive – Bacteria); meist stäbchenförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure

[7] Milchsäure: [CH3CHOHCOOH]

[8] Fermentieren i.e.S.: Gären eines Stoffes mit Hilfe von Mikroorganismen unter Sauerstoffausschluss (anaerob)

[9] CO2, Kohlendioxid: ein gestrecktes Molekül [O=C=O]

[10] Käselaib

[11] Salzlake, Lake: Wässrige Kochsalzlösung

[12] Pilze: Gemeint sind hier Schimmelpilze

[13] Propionsäure: [CH3CH2COOH]

[14] Emmentaler Käse: Einer der wenigen (der erste) Käse, die mit zwei Bakteriensippen hergestellt werden, die in Gemeinschaft fermentieren, nämlich Propionsäurebakterien (Propioniacteria – Actinobacteria – Grampositive – Bacteria) und Lactobacillus

[15] Alkohole: Verbindungen, die eine oder mehrere (-O-H) besitzen. Die Hydroxylgruppe muss an ein C-Atom mit 4 Einfachbindungen binden (nach www.chemie.de)

[16] Ester: Organische Verbindungen aus einem Alkohol mit einer Säure: Art der Verknüpfung [–C–C(=O)–O–C–]

[17] Schwefelprodukte: Gemeint sind hier Molekül mit gebundenem Schwefel z. B. [–C–S–C–]

Eingestellt am 6. April 2024

.

Propionibacteria, Propionsäurebakterien:

3 Und der Anfang? (TP)

.

Erleichtert von der Last ihrer Euter

Ohne einen Gedanken an Milch zu verlieren,

Vielleicht aber an der Sennerin[3] wohlig-wärmende Hand.

.

Ob ihnen nicht doch eine schwache Erinnerung kommt,

An ihre vor Monaten noch ungeduldig saugenden Kälbchen und

Als vor kurzem die Milch sich vom Eimer

Über Siebe und Tücher in den hölzernen Bottich ergoss?

.

Lange wohl war dieses Gefühl schon vorbei

Als der Senner, bedächtig rührend, Lab[4] dazugab,

Die Milch zu Flocken gerann

Und auch die letzte Welle im Becken verschwand.

.

Sich aus den Ritzen des Holzes zu wagen,

Sich langsam belebend, der Süße der Milch zu bedienen,

Zellen Stunde um Stunde wieder und wieder zu teilen,

Bis, exponentiell[7] nun vermehrt,

Ihre Nachkommenschar des Holzfasses Inhalt ohne Lücke durchdringt.

.

Wie Propioni sich in die Bottiche schlich,

Wann, bei welchem Senner dieses geschah, bleibt unbekannt.

Vielleicht schon als das erste Mal Lab aus den Mägen noch saugender Kälber

Der Milch zum Gerinnen verhalf,

Solange sie angenehm körperwarm war

Und so Propioni günstige Wachstumsbedingungen fand. –

.

Als fertigen Käse rollt man die Laibe

Hinunter ins klein geratene Emmental[8].

Zum Ruhme der Schweiz,

Erobern sie Tische und Teller rund um die Welt.

.

Fußnoten

[1] Hausrind, Milchkühe: Bos taurus (Bovini – Boodontia – Bovidae – Pecora – Ruminatia – …)

[2] Alm: Baumarme oder baumlose Bergwiese oder Bergweide

[3] Sennerin: Betreuerin von Kühen auf Almen und Verarbeiterin von Milch in Almhütten (Almen)

[4] Lab: Gemisch aus Enzymen (Chymosin und Pepsin), aus dem Labmagen junger Wiederkäuer im milchtrinkenden alter gewonnen und zum Ausfällen des Milcheiweißes bei der Käseherstellung genutzt. Gelegentlich wurden als Ersatz Pflanzen verwendet (Echtes Labkraut).

[5] Lactobacillus: Lactobacillaceae, nicht behandelt (Firmicutes – Grampositive – Bacteria); meist stäbchenförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure

[6] Propioni: Propionibacterium (Propionibacteriaceae – Propionibacteria – Actinobacteria – Grampositive – Bacteria)

[7] Exponentielles Wachstum: Wachstumsprozess, bei dem sich die Bestandesgröße jeweils in gleichen Zeitschritten immer um denselben Faktor vervielfacht; ein solcher Verlauf kann bei einer exponentiellen Zunahme durch die Verdopplungszeit angegeben werden. (Beispiel aus der Erzählung, wie jemand Unmögliches verlangte: so viel Weizenkörner zu bekommen, wie nach ständiger Verdopplung in Summe bis zum 32. Schachbrettfeld zusammenkommen: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + … u.s.w.)

[8] Emmental: Schweizer Hügellandschaft im Berner Mittelland; die Emme ist der namengebende Fluss

Eingestellt am 6. April 2024

.

Quorum Sensing

1 Angriff verpufft?

.

Als Einzelkämpfer verloren schon oft

Bakterien beim Angriff ihr Leben.

Denn leicht fällt es Gegnern, Okkupatoren zu stoppen,

Zur Not mit Hilfe Apoptoses[1] einzelner Zellen,

Auch durch schnellen Verdau

Noch bevor des Aggressors Arsenal aktiviert.

.

Doch größere Heere, mit Fluten bereitwilliger Kämpfer,

Überrumpeln gar ausgebaute Verteidigungslinien

Auf Kosten unglaublicher eigener Opfer zwar,

Der Erfolg aber rechtfertigt häufig jeden Verlust.

.

Wer koordiniert die Aktionen der Krieger,

Gibt den Befehl, wenn ihr Heer bereit?

Kein General steht der Kampftruppe vor,

Denn von selbst organisiert sich ihre Armee.

.

Jeder Soldat verteilt das gleiche Signal,

Beteiligt sich am Verstärken der Information,

Bis alle synchronisiert und

Wie auf Kommando stürmen dann los.

.

Wie bringen Tausende Invasoren dieses zu Wege?

Was ist ihr geheimes Konzept?

.

Fußnote

[1] Apoptose: Programmierter Zelltod

Eingestellt am 6. April 2024

.

Quorum Sensing

2 Signalschwemme

.

Nur Wenige sammeln sich

Am vielversprechenden Ort.

Lauernd erhoffen sie zeitnah Verstärkung,

Senden zögernd Signale,

Empfangen kaum eine Antwort jedoch.

Nur eigene Zeichen verbleiben unverstärkt in der Näh‘.

.

Optimal ist aber die Lage,

Denn, von Wasserfilmen umgeben,

Schwimmen Acyl-Homoserin-Lactone[1]

– Kleine Signalmoleküle –

Unbehindert nach allen Richtungen hin.

Von anderen Sendern verströmt,

Erhalten sie Nachricht über

Größe und Dichte der Population.

.

Je höher der Zellen Zahl,

So der Moleküle Konzentration,

So gesinnter die Zellen für eigne Synthesen;

Erhöhen so lange den Level der Angriffssignale,

Bis sie das nötige Quorum ihrer Art Zahl

Dadurch feinsinnig erspür‘n.

.

Gemeinsam erfolgt nun der Angriff!

Mit Ausschütten Mengen Toxins:

Durchbrechen so jegliche Abwehr mit

Konzertierter Aktion.

.

Fußnote

[1] Acyl-Homoserin-Lactone (Siehe Abbildung)

Eingestellt am 6. April 2024

.

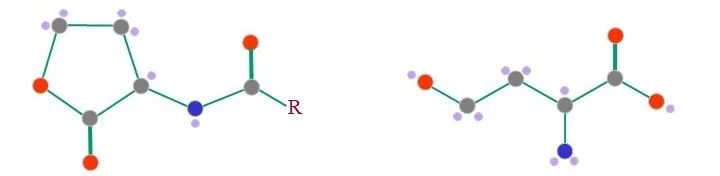

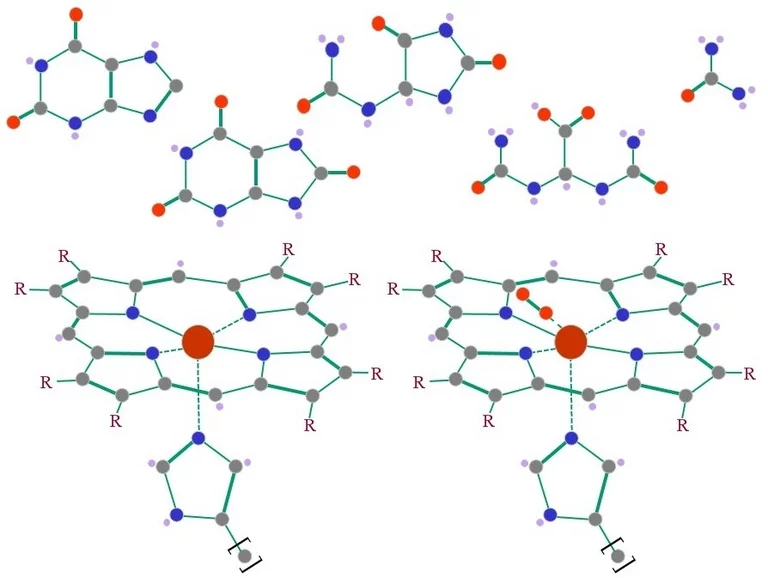

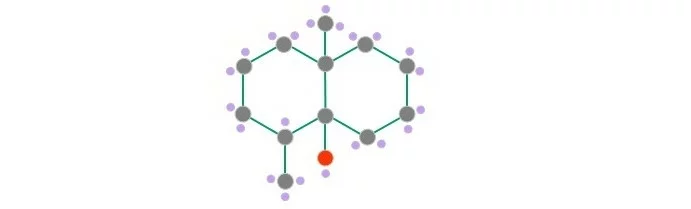

Signalmoleküle (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Grundstruktur der N-Acyl-homoserin-Lactone (links); Homoserin (rechts). – Kohlenstoff: grau; Sauerstoff: rot; Stickstoff: blau; Wasserstoff: violett; einfache Bindung: dünne Linie; R: Reste; unterschiedliche Moleküle als Seitenfunktionen. (Nach verschiedenen Quellen)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Quorum Sensing

3 Der Mechanismus

.

Vom Genkomplex Lux[1]

Bleibt eine Region nur dauernd aktiv,

Als Wahrer der Signalmolekül-Grundkonzentration.

.

Immer mehr Signalmoleküle umschwirren die Sender,

Wenn viel- und dichtzellig die Population und

Kehren, wenn eine nötige Schwellenkonzentration ist erreicht,

In die Zelle zurück.

.

Binden dann in Mengen ans

Regulatorische Protein[4],

Das, stukturverändert nun, des Gens

Transkription[5] final aktiviert.

.

Aller Zellen Enzymverbünde, gleichzeitig synthetisiert,

Produzieren Unmengen

Für konzertierte Aktion benötigte Stoffe,

Womit das Heer der Zellen entscheidenden Vorteil gewinnt. –

.

Fußnoten

[1] Lux: Bezeichnung eines entscheidenden Genkomplexes

[2] Acyl-Homoserinlacton (s. Abbildung)

[3] Synthasen: Enzyme mit synthetischem, aufbauendem Charakter

[4] Regulatorisches Protein: Steuert einen biochemischen Prozess

[5] Transkription: Umschreiben der DNA in RNA (Abbildung unter „Grundlegendes, 7 Die Zelle lebt“)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Quorum Sensing

4 Aha!

.

Biofilme[1], durch Signalmoleküle zusammengehalten,

Damit als Gemeinschaft synchronisiert für die Erkundung ihrer Umgebung,

Leisten stärkeren Widerstand gegen Antibiotika[2] mancher Mikroben,

Halten mit Quorum Sensing[3] unangefochten die Stellung.

.

Verhindern damit der Fresszellen[8] Aktivität

Zum Nachteil angegriff‘ner Patienten.

.

Extrakte aus Knoblauch[9] verringern der Bakterien Schutz durch Quorum Sensing,

Interagieren vermutlich mit deren Signalmolekül,

Ermöglichen Leucocyten[10] folglich

Zerstörend in die Gemeinschaft zu dringen.

.

Bestätigt scheint damit vieler Leute Erfahrung:

Mit Knoblauch bleibst du gesund.

Des Öftern ein Süppchen davon genossen,

Hält manche Bakterien offenbar fern.

.

Fußnoten

[1] Biofilme: Dünne, meist geschlossene Schichten aus verschiedenen Mikroorganismen

[2] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt, von Pilzen oder Bakterien, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet

[3] Quorum Sensing: Fähigkeit von Einzellern, die Zelldichte der Population über chemische Kommunikation zu ermitteln; dadurch werden Prozesse, wie für die Biofilmbildung oder Sekretion von Pathogenitätsfaktoren, gesteuert, wobei bestimmte Signalmoleküle dafür verwendet werden. Diese Signale werden auch genutzt, die Genexpression in Gemeinschaft zu steuern. Solche Bakterien besitzen sowohl die Möglichkeit, diese Signalstoffe zu bilden als auch zu empfangen und ihre Konzentration zu bestimmen; können damit optimal angepasste Gemeinschaften bilden. Dieses Phänomen ist nicht auf Bakterien beschränkt.

[4] Pathogen: Krankheit hervorrufender Organismus; Begriff meist verwendet für Viren, Bakterien und Pilze; bei größeren Organismen spricht man eher von Parasiten

[5] Pseudomonas aeruginosa: Verursacher von Lungenentzündung (nicht behandelt; Gamma-Proteobacteria)

[6] Acyl-Homoserinlacton (Abbildung unter “Quorum Sensing, 2 Signalschwemme“)

[7] Polymorphkernige Leucocyten, Neutrophile Granulocyten: Spezialisierte Immunzellen der Wirbeltiere. Beim Menschen sind sie mit einem Anteil von 50–65 % die häufigsten weißen Blutkörperchen

[8] Fresszellen: Weiße Blutkörperchen. Sie dienen der Beseitigung von Mikroorganismen durch Phagocytose und stellen stammesgeschichtlich die vermutlich ältesten Teile der angeborenen Immunabwehr dar. Können zu Makrophagen fusionieren und mehrkernige Riesenzellen bilden, um größere Fremdkörper durch Phagozytose zu umschließen und zu verdauen.

[9] Knoblauch: Allium sativum (Alliaceae – Asparagales – Lilianae – Liliidae – Dicotyle s.l. – …)

[10] Leucocyten: Weiße Blutkörperchen

Eingestellt am 6. April 2024

.

Quorum Sensing

5 Vibrio fisheri (TP)

.

Endlich gelandet!

Auf einem verträglichen Tier noch dazu!

Doch wo ist die Bleibe,

Die wohlversorgtes Leben verspricht? –

.

Hegend umsorgt von nährenden Zellen,

Finden sie Platz in eng umschlossener Grube.

Mit allem umgeben, was ihnen lieb,

Bevölkern sie prall das

Eingesenkte, hüllende Säckchen,

Bis das Quorum[1], die nötige Zahl der Zellen, endlich erfüllt.

.

Acyl-Homoserinlacton[2]

Nimmt seinen Weg zurück in die Zellen,

Greift sich ein Hilfsprotein zum Partner,

Aktivieren gemeinsam das Operon[3],

Um am Ende sich[4],

.

Reduziertes Flavinmononucleotid[7] als Energielieferant verwendend,

Katalysiert Luciferase, Sauerstoff nutzend,

Oxidation langkettiger Aldehyde[8]

Unter Emission blaugrünen Lichts[9].

.

Quorum Sensing garantiert kostengünstig entstandenes Licht,

Ohne Verschwendung knapper Ressourcen,

Denn einzelne Zellen allein,

Verschleuderten nutzlos Energie.

.

Biolumineszenz[10] von Vibrionen nutzen nicht wenige Tiere des Meeres,

Beute zu locken, den Feind zu verwirren,

Partnern Bereitschaft zu signalisieren.

Jedoch fällt manchmal die Begründung des Nutzens recht schwer.

.

Was verspricht sich der kleine Kalmar[11]

Vom Leuchtorgan mitten in seinem Bauch?

Einen Stern am Nachthimmel zu imitieren,

Um Räuber zu täuschen,

Womöglich nicht.

Vielleicht liegt doch der Vorteil bei Vibrio.

Ein Leuchtkalmar als Opfer,

Bedeutet doch Vibrios Propagation[12].

.

Fußnoten

[1] Quorum Sensing: Fähigkeit von Einzellern, die Zelldichte der Population über chemische Kommunikation zu ermitteln; dadurch werden Prozesse, wie für die Biofilmbildung oder Sekretion von Pathogenitätsfaktoren, gesteuert, wobei bestimmte Signalmoleküle dafür verwendet werden. Diese Signale werden auch genutzt, die Genexpression in Gemeinschaft zu steuern. Solche Bakterien besitzen sowohl die Möglichkeit, diese Signalstoffe zu bilden als auch zu empfangen und ihre Konzentration zu bestimmen; können damit optimal angepasste Gemeinschaften bilden. Dieses Phänomen ist nicht auf Bakterien beschränkt.

[2] Acyl-Homoserinlacton (Abbildung unter “Quorum Sensing, 2 Signalschwemme“)

[3] Operon: Funktionseinheit auf der DNA von Prokaryoten, gelegentlich auch von Eukaryoten, bestehend aus Promotor, Operator und Genen, die ein oder mehrere Proteine codieren

[4] Vibrio fisheri (heute Aliivibrio fisheri): Leuchtbakterium (Vibrionaceae – Gamma-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria)

[5] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt; für Bakterien kein gebräuchlicher Begriff

[6] Luciferase: unterschiedliche Enzyme, die durch katalytische Aktivität Luciferine mit Sauerstoff zu energiereichen Substanzen beladen, deren Zerfall in Biolumineszenz resultiert

[7] Reduziertes Flavinmononucleotid, FMNH2

[8] Aldehyd: Molekül mit Aldehydgruppe: [–CHO]

[9] Oxidiertes Flavinmononucleotid, FMN

[10] Biolumineszenz: Emission kalten, sichtbaren Lichts eines Lebewesens

[11] Leuchtkalmar: Watasenia scintillans (Decapoda – Coleoida s.s. – Coleoida s.l. – Angusteradulata – Cephalopoda – …)

[12] Propagation: Ausbreitung

Eingestellt am 6. April 2024

.

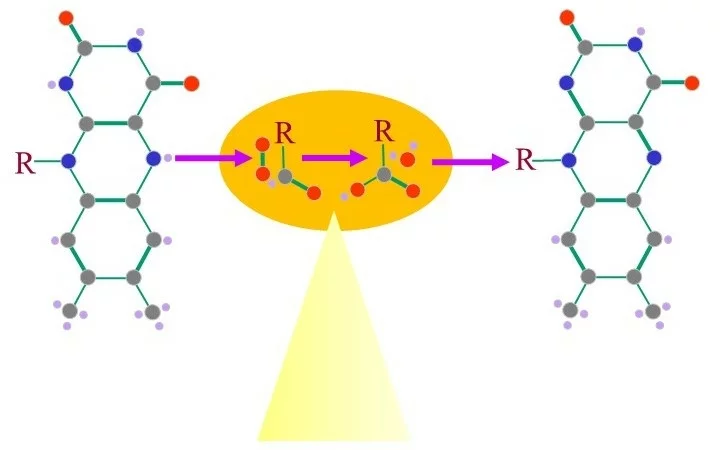

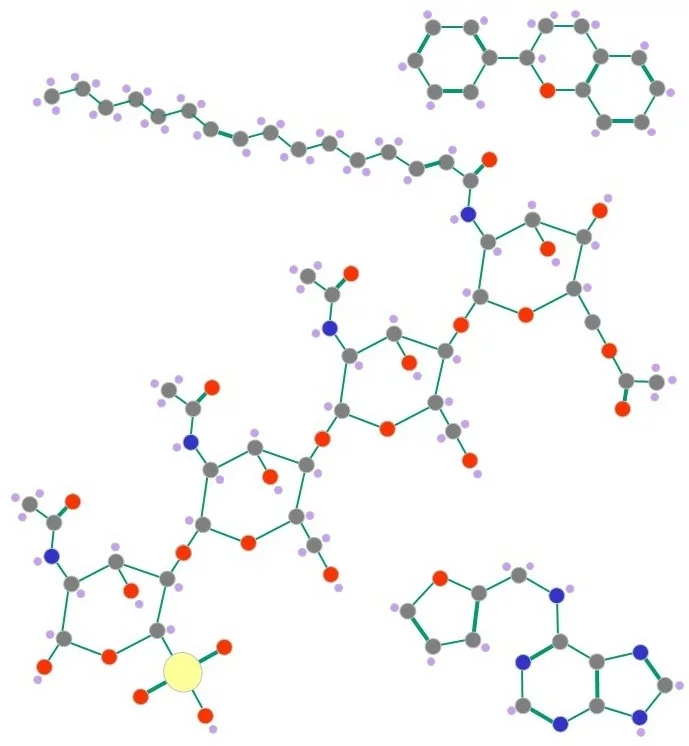

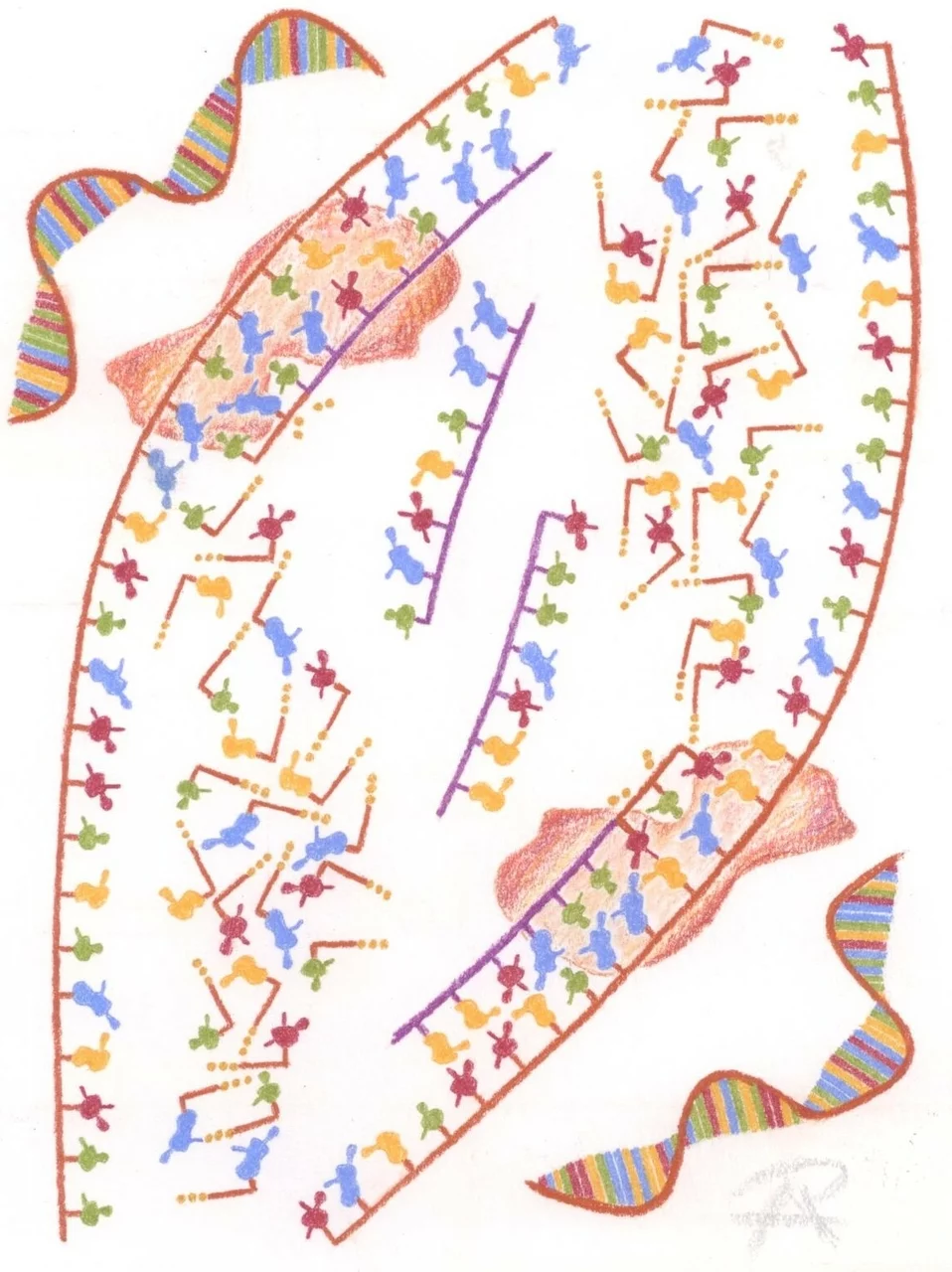

Biolumineszenz von Bakterien (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Luciferin der Bakterien, FMNH2, Falvinmononucleotid in reduzierter Form (links), wird durch das Enzym Luciferase (ockerfarbene Ellipse) mit Sauerstoff und einem langkettigen Aldehyd unter Lichtentwicklung zu FMN, Flavinmononucleotid in oxidierter Form (rechts), gewandelt, wobei aus dem Aldehyd eine Säure entsteht und sich Wasser bildet.

Kohlenstoff: grau; Sauerstoff: rot; Stickstoff: blau; Wasserstoff: violett; einfache Bindung: dünne Linie; Doppelbindung: dicke Linie; R: Rest des Moleküls. Nach Slonczewski & Foster (2011)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Agrobakterien:

1 Dreist (AP)

.

Tumefaciens[3], der Bösewicht, hütet hinterlistig gar zwei.

Nimmt jedoch keine Notiz von Rhizobiums Symbio-Plasmid,

Hat mit dem seinen völlig genug.

.

Geduldig wartet er auf anderer Pech,

Auf eine Pflanze, die bodennah Verletzungen spürt,

Phenolisch[4] sofort ihre Wunden kuriert.

Dort zieht es Tumefaciens im Augenblick hin.

.

Setzt sich dem Wurzelhals[5] an, heftet sich fest,

Jagd sein Plasmid in die offene Stelle

Und wartet beharrlich auf ein Signal,

Dass in der Fremde sein Bote schon wirkt.

.

Phenolische Moleküle[6] aktivieren in

Schritt-für-Schritt-Kaskaden

Enzyme[9] schneiden dem Ring,

Beidseitig mit Befehlssequenzen flankiert,

Ein kleines Stück aus.

.

Im Kern angekommen, brechen Enzyme einen der chromosomalen Fäden entzwei,

Inserieren des Plasmids mitgebrachte Portion,

Verbinden die kurz geöffneten Stellen,

Überlassen dann alles des Zellkernes Aktivität.

.

Die nächste Ableserunde des Opfers Chromosomen

Fegt auch über die eingefügten Fremdsequenzen hinweg,

Setzt Hormonsynthesen[10] für ungeregelte Teilung in Gang,

.

Ungeduldig wartet Agrobacterium lang schon

Auf servierte Opine als

Stickstoffergänzte Zuckergerüste und Säuren

Für Grundernährung, Vermehrung und Teilung.

.

Seinem Namen macht Tumefaciens alle Ehre.

Es vertuscht die wahre Absicht,

Schickt nur sein Plasmid ins Gefecht,

Programmiert zum eigenen Vorteil sein Opfer listenreich um.

.

Mehr soll es von dem produzieren,

Was es zum unbesorgten Leben sich wünscht:

Ein Tumor wächst heran

Aus Tausenden ständig arbeitenden Zellen,

Der Agrobacterium völlig umhüllt

Und jeglichen Wunsch des Fremdlings erfüllt.

.

Kaum merklich zwar,

Zieht Agrobacterium doch Wichtiges ab,

Verunstaltet gehörig sein Opfer,

Doch ihm ist dies natürlich völlig egal.

.

Fußnoten

[1] Rhizobium: Rhizobium-Arten (Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria) bilden eine endosymbiotische stickstofffixierende Assoziation mit Wurzeln von hauptsächlich Hülsenfrüchtlern (Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – Superrosidae – …)

[2] Plasmid: Kleines, ringförmiges, oft doppelsträngiges DNA-Molekül, das unabhängig von Chromosomen wirkt und bei Spaltung der Zelle an Tochterzellen oder über Transformation an andere Bakterien weitergegeben werden kann.

[3] Agrobacterium tumifaciens, Tumorbildendes Bodenbakterium: Agrobakterien-Arten (Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria) sind Bodenbakterien und besitzen von Natur aus die Fähigkeit, Teile ihres Genoms auf Pflanzenzellen zu übertragen; sie können mancherlei Pflanzen besiedeln.

[4] Phenolische Verbindungen: Moleküle aus einem aromatischen Ring (Ring aus sechs Kohlenstoffatomen, mit konjugierten Doppelbindungen, d.h. abwechselnde Doppel- und Einfachbindungen knüpfen die Kohlenstoffatome aneinander) und daran hängenden Seitengruppen; wovon zumindest eine davon eine [–OH]-Gruppe oder eine modifizierte, z. B. [–OCH3]-Gruppe, ist.

[5] Wurzelhals: Übergangsstelle zwischen Stengel oder auch Stamm und Hauptwurzel

[6] Phenolische Verbindungen

[7] Transkription: Umschreiben der DNA in RNA (Abbildung unter „Grundlegendes, 7 Die Zelle lebt“)

[9] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[10] Hormone: Signal- und Botenmoleküle, die der Regulation der verschiedenen Funktionen in Körpern mehrzelliger Organismen dienen; niedermolekulare Verbindungen, gelegentlich Peptide, übernehmen diese Funktion; wirken in sehr geringen Konzentrationen

[11] α-Ketoglutarat: Eine Kohlenstoffkette aus 5 C-Atomen, deren letzte je eine Säurefunktion ist; an einem der zweiten C steht ein doppelbindiger Sauerstoff (bildet zusammen mit dem C eine Ketogruppe) [COOH(CH2)2COCOOH]; stellt damit eine sog. Dicarbonsäure dar; das α bezieht sich auf die zur Säurefunktion benachbarte Stellung der Ketogruppe

[12] Pyruvat, Brenztraubensäureion: [CH3COCOO− + H+]; durch sog. Glycolyse aus Glucose gewonnen, verliert unter ATP-Gewinn ein CO2, übrig bleibt ein Acetyl (=Essigsäurerest) mit zwei Kohlenstoffatomen und Formiat, das anschließend ohne Energiegewinn in CO2 und H2 zerfällt. Das Acetyl könnte aber auch von anderen Organismen alternativ unter weiterem Energiegewinn zu Wasser und CO2 abgebaut werden; (Abbildung unter „Grundlegendes, 12 Energiespender“)

[13] Arginin: Aminosäure

[14] Opine: Dicarbonsäuen, die durch Kondensation (Wasserabspaltung) von zwei α-Ketosäuren an eine Aminosäure entstehen

Eingestellt am 6. April 2024

Agrobacterium tumefaciens an Wurzeln von Carya illinoensis

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agrobacteriumgall.jpg#file. This image is Image Number 1436062 at Forestry Images, a source for forest health, natural resources and silviculture images operated by The Bugwood Network at the University of Georgia and the USDA Forest Service.

From Wikimedia Commons, the free media repository. CC-BY-SA-3.0; https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Agrobakterien:

2 Selbst zum Opfer geworden

.

Sein Plasmid[1] wird ihm zur Schwäche,

Wenn, im Labor der Zelle entnommen,

Forscher Flankensequenzen

Enzymatisch[2] durchtrennen,

Das Segment für Tumorgene und Opin[3]

Nach eigenen Wünschen ersetzen.

.

Vergeblich wartet Agrobacterium[4]

Nun auf Opin und nichtlimitierte Vermehrung des Wirtes Zellen,

Denn das Plasmid, mit fremden Genen versetzt,

Ist ihm längstens, ohne Botschaft zu senden, entschlüpft.

.

Automatisch erfolgen, eingraviert in den Ring des Plasmids,

Befehle und befehlserfüllende Schritte

In unvertrauter, fremder Umgebung, bis in des vermeintlichen Opfers Kern,

Hin zum erwählten, trojanischen Ort.

.

Durch Menschenhand manipuliert,

Schleust der Vektor[5] ein neues Gen in die Zellen

Der Mais-Gewebekultur, um Herbizidresistenz[6] auszulösen,

Wenn Sprühwägen über genveränderte Maisfelder zieh‘n.

.

Auch Pathogenresistenz[7] transportieren Plasmide ins fremde Genom,

Schützen so Empfänger vor Schadinsekten und Viren:

Ein Toxin, codiert von Bacillus thuringiensis[8],

Von Tumefaciens übertragen, tötet Insektenlarven im Mais.

.

Gen-Biotechnik, von Agrobacterium vor Millionen von Jahren erfunden,

Entlehnte, entdeckte, die Menschheit für sich,

Vor Ernteverlusten zu schützen

.

– Ortsbegrenzt nur setzt Agrobacterium Transfertechnik ein,

Sichert damit, taktisch klug den Wirt programmierend, sein Leben.

Bescheidet sich dennoch, bedrängt Blüten und Samen nicht,

Verzichtet auf vertikalen Transport[12] von Generation zu Generation,

Kehrt vielmehr zurück in heimische Böden,

Wartet geduldig auf eine nächste günstige Situation.

.

Der Mensch jedoch kennt diese Grenzen nicht;

Verändert mit Agrobacteriums Hilfe jede Zelle, jeglichen Keim.

Modifiziert nach eignem Gutdünken Samen und Frucht,

.

Erstrebt ein dauerhaftes neues Design,

Will keine verwässernde Rekombination.

Doch die Natur hält sich oft an solche Vorstellungen nicht,

Durchmischt in Freiheit

Mit unveränderten Partnern komplett sein Genom. –

.

Triebfeder bakterieller Evolution

Ist und war schon immer Gentransfer

Zwischen zufälligen, auch artverschiedenen Nachbarn.

Wann bekommt Agrobacterium das neu designte Plasmid

Aus der Natur verändert zurück,

Bedient pathogene Bakterien damit

Zur Verbreitung über andere Arten der Vegetation,

Zum Nachteil für alle, was einmal Menschen als Vorteil galt?

.

Fußnoten

[1] Plasmid: Kleines, ringförmiges, oft doppelsträngiges DNA-Molekül, das unabhängig von Chromosomen wirkt und bei Spaltung der Zelle an Tochterzellen oder über Transformation an andere Bakterien weitergegeben werden kann.

[2] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[3] Opine: Dicarbonsäuren, die durch Kondensation (Wasserabspaltung) von zwei α-Ketosäuren an eine Aminosäure entstehen

[4] Agrobacterium tumefacens: Tumorbildendes Bodenbakterium (Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria)

[5] Vektor: Überträger

[6] Herbizid: Pflanzenwachstum verhindernde Substanz

[7] Pathogen: Eine Krankheit hervorrufender Organismus; Begriff meist verwendet für Viren, Bakterien und Pilze; bei größeren Organismen spricht man eher von Parasiten

[8] Bacillus thuringiensis: Thüringischer Bazillus (Firmicutes – Grampositive – Bacteria); besiedelt und tötet verschiedene Insektenlarven, z. B. Raupen des Buchsbaumzünslers (Crambidae – Pyraloidea – Ditrysia s.s. – Ditrysia s.l. – Glossata – …)

[9] Kartoffel: Solanum tuberosum (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)

[10] Soja: Glycine max (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosane - …)

[11] Mais: Zea mays (Panicoideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – Poales – …)

[12] Vertikaler Transport: Ein in Samen oder Früchte gelangtes Pathogen wird damit weiterverbreitet, somit von Generation zu Generation; dies macht dem Pathogen eine Neuinfektion der Pflanze unnötig

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Knöllchenbakterien:

1 Intim (TP)

.

Ein Wurzelhaar[1] krümmt sich, rollt fast zur Schnecke sich ein,

Drückt die Berührte fest an die Wand,

Nicht zu verlieren, was kostbar sie fand:

Lässt sie gewähren, bohrt sich in die Zelle hinein.

.

Löst einen winzigkleinen Kanal nur,

Gerade groß genug, durch den Tunnel zu schlüpfen,

Wohlbehalten am anderen Ende

Hochwillkommen zu sein.

.

In einem Beutel, geformt von der Außenmembran[2],

Findet sie Ruhe,

Teilt sich, von ihrer Zelle ernährt,

Sammelt Kraft im Verbunde für Exploration[3].

.

Treibt dünnste, sie engumschließende Schläuche

Für Nachkommen, die, geordnet in Reih und Glied,

Umgeben von der Herberge Wandmaterial[4],

Nach außen, weg von des Wirtes Membran.

.

Ein langgezogenes, verzweigtes Fadencoenobium[5]

Durchzieht die äußeren Zellen der Wurzel und,

Von Zelle zu Zelle sich drängend,

Besiedelt bis nahe des Wurzelzentralzylinders es weite Partien.

.

Rhizobium[6]

Heißt das kecke Bakterium.

Mit Wurzels Hilfe hat es noch einiges vor:

Verjüngt subepidermales Gewebe[7],

Bringt es zum immerwährenden Teilen:

Knöllchen treibt so die Wurzel hervor.

.

Runde und längliche Knöllchen formen die Pflanzen:

Kugelgestalten mit endlichem Streben,

Auch fingerartige, von langanhaltender Aktivität,

Je nach Gattung besiedelter Pflanzen.

.

Ein Leitbündelnetz[8],

Aus Spangen geformt,

Knüpft die Sphäre ans ganze System.

Doch der langfingrigen Knöllchen Versorgungssysteme,

Wachsen und differenzieren,

Sich meristematisch immer wieder ergänzend, sich immerfort.

.

Rhizobium und die Schwestergattung[9] wählen bewusst,

Mit welchen Gründen auch immer,

Nur Wurzeln bestimmter Verwandtschaften aus:

Hülsenfrüchtler[10] in und aus aller Welt.

.

Fußnoten

[1] Wurzelhaar: Ein schlauchartiger, dünnwandiger, nicht unterteilter, unverzweigter Auswuchs einer Wurzeloberflächenzelle (einer Rhizodermiszelle), mit der Aufgabe, engen Kontakt mit dem Boden herzustellen, um über des Wurzelhaars Oberfläche Wasser und darin gelöste Nährstoffe aufzunehmen.

[2] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt; für Bakterien kein gebräuchlicher Begriff.

[3] Exploration: Erkundung der Umgebung, um geeignete Stellen für Besiedlung und Gewinnung von Nahrung zu finden

[4] Pflanzenzellwand

[5] Coenobium: Lockerer, aber doch eng zusammenhängender Zellverband

[6] Rhizobium: Rhizobium-Arten bilden eine endosymbiotische stickstofffixierende Assoziation mit Wurzeln von Hülsenfrüchtlern (Fabaceae – Fabales - ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – Superrosidae – …)

[7] Subepidermales Gewebe: Zellgewebe, das sich unmittelbar unter der Epidermis, bzw. Rhizodermis, befindet

[8] Leitbündelnetz: Leitbündel, Leitbahnen von Pflanzen für Wasser (Xylem) und Zucker (Phloem) in Achsen, Blättern und Wurzeln, umgeben peripher die von Rhizobium hervorgerufenen Knöllchen

[9] Bradyrhizobium mit der einzigen Art B. japonicum, Japanisches Wurzelknöllchenbakterium

[10] Hülsenfrüchtler: Fabaceae (Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – …)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobium-Knöllchen an Vicia sepium

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Vicia_sepium10_ies.jpg, via Wikimedia Commons. Autor: Frank Vincentz; CC-BY-SA-3.0; https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]

Eingestellt am 6. April 2024

.

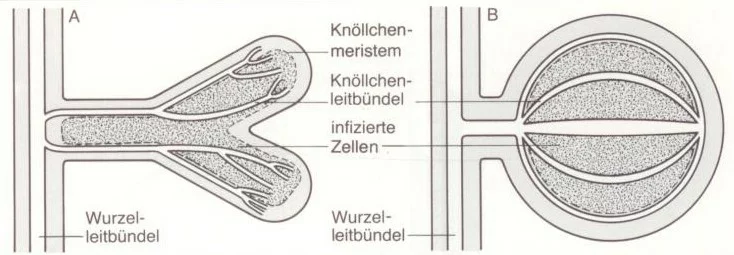

Schematischer Bau von A: zylindrischen (nichtdeterminierten) und B: sphärischen (determinierten) Knöllchen mit der Anordnung der Leitbündel und der infizierten Bereiche.

Aus Werner D (1987) Pflanzliche und mikrobielle Symbiosen, Thieme: Abb. 3.39, S. 73 (© Thieme), mit Genehmigung.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Knöllchenbakterien:

2 Sinn (TP)

.

Bakterien entschlüpfen dem offenen Ende des Schlauchs,

Entkommen der Pflanze abschirmender Wache.

Macht nichts: Denn in Vakuolen[1] verpackt,

Greift sie den Eindringling an.

.

Ihre Stäbchenform büßen sie ein.

Größer und rundlich nun,

Seh‘n sie kaum mehr Rhizobium ähnlich,

Fristen als Bakterioide[2] ihr ständig bedrohtes Leben.

.

Zunächst noch geduldet, was bleibt der Wurzel auch über,

Hält sie dennoch sich schadlos an der Bakterioiden Raub

Des köstlichen Zuckers

Aus besetzten und aus benachbarten Zellen.

.

Reduzierte Stickstoffmoleküle entführt sie den Dreisten,

Rettet Xanthin[5] in Nachbargefilde,

.

Als hochrentabel erweist sich für beide der unfreiwillige Tausch.

Nur geringfügig verliert die Pflanze

Zuckerreserven an den bedürftigen Partner,

Denn sie erneuert beständig den Vorrat mit Hilfe des Lichts.

.

Rhizobium freilich,

Sah für Stickstofffixierung im sauerstoffreichen Milieu

Ein schier unlösbares Problem;

Hemmte doch oxidativer Stress der Nitrogenase[8] Funktion.

.

Des Sauerstoffs Mobilität zu beschränken,

Ihn zugleich in nötigem Maß bedürftigen Stellen zu bringen,

Forderte schon Rhizobiums Vorfahren heraus.

Doch erst in pflanzlichen Zellen erwies sich die Frage als hochrelevant.

.

Moleküle, ähnlich dem Chlorophyll[9],

Ohne Phytol[10] als Ankerstruktur brachten die Lösung:

Im Pyrrholringquartett[11]

Anstelle Magnesiums ein Eisenatom[12],

Binden der Umgebung entzogenen Sauerstoff,

Transportieren ihn auf cytoplasmatischen[13] Bahnen

Durch der Endosomen Membran,

Bis er Bakterioidenwandung erreicht.

.

Bringen ihn zur zuckerzerlegenden Atmungskette[14] der Bakteriodenmembran,

Um dort genügend ATP[15]

Für energieaufwendige Spaltung molekularen Stickstoffs

Im sauerstofffreien Zentrum des Bakterioids zu gewinnen.

.

Cofaktoren[16] bestimmen der Nitrogenasenzyme Effizienz.

Benötigen Eisenionen, auch Molybdän[17],

Zur Katalyse[18] der Stickstoffmolekülreduktion;

Finden in Hülsenfrüchtlern[19]

Die richtigen Partner,

Die beide Elemente im Topangebot.

.

Wohl vor fünfundsechzig Millionen Jahren bereits

Fanden die Partner einander

Und waren gut disponiert

Für gegenseitigen Zueinanderdrang;

Stimmten nach und nach

Auf gemeinsame Zukunft sich ein.

.

Fußnoten

[1] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung

[2] Bakterioide: Weil die umschlossenen Bakterien nicht mehr wie ursprünglich geformt, sondern stark verändert aussehen, werden sie als Bakterioide und nicht mehr als Bakterien bezeichnet

[3] Glutamin: Aminosäure; (Abbildung unter „Grundlegendes, 10 Kein Leben ohne Energie“)

[4] Asparagin: Aminosäure; (Abbildung unter „Grundlegendes, 10 Kein Leben ohne Energie“)

[5] Xanthin: Stickstoffhaltiges, bizyklisches Molekül; auch Zwischenstufe beim Purinabbau

[6] Allantoin: Abbauprodukt des Xanthins; der Sechserring des Purins wurde unter CO2-Verlust geöffnet

[7] Allantoinsäure: Abbauprodukt von Harnsäure

[8] Nitrogenasen: Die einzigen Enzyme, die in der Lage sind, Stickstoff aus der Luft in bioverfügbaren Stickstoff umzuwandeln. Diesen Vorgang bezeichnet man als Stickstofffixierung. Der gesamte Prozess der biologischen Stickstofffixierung ist relativ komplex und erfordert das Zusammenwirken mehrerer Enzyme, von denen die Nitrogenase das Wichtigste ist. Um das Enzym gegen Sauerstoff zu schützen, haben Bakterien verschiedene Anpassungen entwickelt, etwa dicke Schleimkapseln oder besonders dickwandige Zellen. Bakterien, die sauerstoffbildende Photosynthese betreiben, trennen stickstofffixierende Zellen (Heterocysten) räumlich von Sauerstoff freisetzenden Zellen oder sie assimilieren Stickstoff nur nachts, wenn die Lichtreaktion der Photosynthese ruht. Nur Prokaryoten besitzen diese Enzyme. Wurzelknöllchenbakterien schirmen Nitrogenase mit Leghämoglobin ab.

[9] Bakterienchlorophyll: „Bakteriengrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Blattgrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem (Abbildung unter: „Grundlegendes: 13 Der Clou“ und unter „Grundlegendes, 14 Optimierung“)

[10] Phytol: Das Porphyrinringsystem der Chlorophylle a, b und c (auch der Bakterienchlorophylle) ist mit einer linearen, hydrophoben Kohlenstoffkette verbunden, die als Schwanz des Chlorophylls bezeichnet wird

[11] Pyrrholringquartett: Vier Pyrrholringe im Verbund halten im Leghämoglobin und im Hämoglobin ein Eisenatom (Fe) fest; das Eisenatom ist für die Verankerung von Sauerstoff verantwortlich; weil das Hämoglobin in Hülsenfrüchtlern (Leguminosen, eine andere Bezeichnung dafür) auftritt, bekam es diesen Namen.

[12] Leghämoglobin: Hämoglobin in Hülsenfrüchtlern (in Leguminosen: eine andere Bezeichnung dafür)

[13] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[14] Atmungskette: Mit Hilfe der Atmungskette wird bei Eukaryoten in der inneren Mitochondrienmembran, bei Prokarten in der Zellmembran über Einzelschritte (Kette!) durch Oxidation mit Sauerstoff Energie in Form von ATP gewonnen

[15] ATP: Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann; (Abbildung unter „Grundlegendes, 11 Zukunftshoffnung“)

[16] Cofaktoren: Niedermolekulare Substanzen (kleinere Moleküle), die zum Ablauf einer biochemischen Reaktion (in der Zelle) beitragen

[17] Molybdän: (42Mo) besitzt 42 Protonen; 50 oder 52-56 Neutronen kommen noch hinzu; (42Mo, Anzahl der Protonen = Ordnungszahl 42)

[18] Katalyse: Änderung des zeitlichen Ablaufs von chemischen Reaktionen mittels eines Katalysators mit dem Ziel, sie überhaupt in Gang zu bringen oder die Selektivität in eine favorisierte Richtung zu lenken. Der lebenden Zelle dienen Enzyme als Katalysatoren

[19] Hülsenfrüchtler, Leguminosen: Fabaceae, (Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – …)

.

Eingestellt am 6. April 2024

.

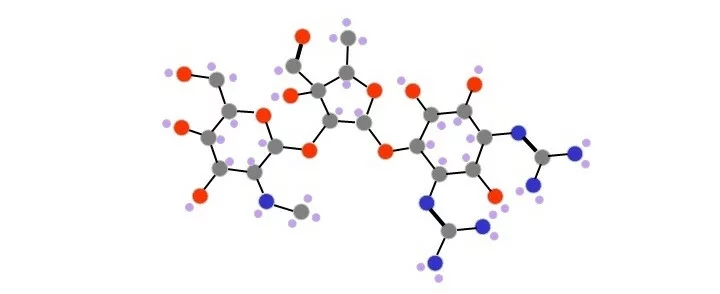

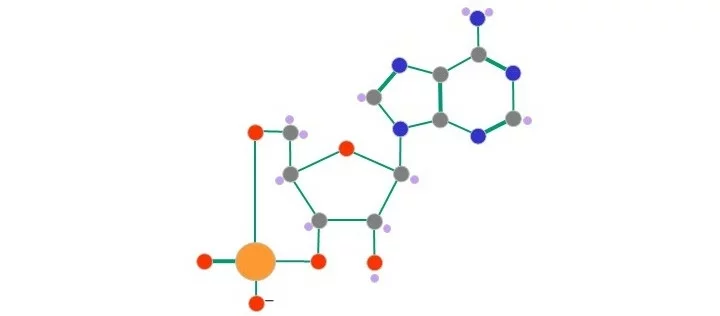

Einige Leguminosenknöllchenmoleküle (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Xanthin (1. Reihe, links); Allantoin (1. Reihe, Mitte); Harnstoff (1. Reihe, rechts); Harnsäure (2. Reihe, links); Allantoinsäure (2. Reihe, rechts). Erste und zweite Reihe nach verschiedenen Abbildungen aus Wikipedia.

Häm, reduziert (3. Reihe, links); Häm, mit Sauerstoff beladen (3. Reihe, rechts); über Brückenbindung ist umgebendes Protein (Molekülteil, von unten) an das Eisen gelagert. Aus Wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mboxygenation.png. Chemische Struktur des Häm (Bestandteil des Leghämoglobins) rechts: mit Sauerstoff; links ohne Sauerstoff; Autor Smokefoot; modifiziert. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. –

Kohlenstoff grau; Sauerstoff: rot; Stickstoff: blau; Eisen: braun; Wasserstoff: violett; einfache Bindung: dünner Strich; Doppelbindung: dicker Strich; unterbrochener Strich: Brückenbindung. In eckigen Klammern abgegrenzt: eine hier nicht gezeigte Seitenfunktion; R: Reste; unterschiedliche Moleküle als Seitenfunktionen.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Knöllchenbakterien:

3 Ende und Neubeginn (TP)

.

Zu Ende geh‘n die Zeiten von Blüte und Frucht.

Laub und Stengel, auch Wurzeln,

Sterben bei Annuellen[1]

Am Ende des Jahres endgültig ab.

Perennierende Pflanzen[2] erneuern nicht selten ihr Wurzelsystem.

Bakterienknöllchen verlieren damit den wachstumsfördernden Sinn.

.

Zunächst aber hält sich die Pflanze noch schadlos!

Zerstört und verdaut unterernährte Bakterioide[5],

Holt sich zurück, was ihr Eigen einst war.

.

Langsam zerfallend, entlassen ermüdete Knöllchen noch

Stäbchenförmig verblieb‘ne Bakterien aus ihren Schläuchen

In wassergefüllte Poren des Bodens;

Begnügen sich mit Kohlenhydraten des einstmals schützenden Knöllchens,

Schwimmen nun, flagellengetrieben[6], durch dünnste Wasserkanäle,

Ruhen in Feuchtigkeitsfilmen[7] sich aus. –

.

Ein Signal holt sie aus der ungezielten Bewegung

Hin zur Quelle des lockenden Stoffs:

Wandern inmitten Wasserkanälen,

Ziehen Rhizobien unweigerlich zum

Ködernden Ziel.

.

Ohne zu zögern, holen sie,

Schon nahe des Senders im Wurzelraum schwimmend,

Flavonoide in ihr komplexes Portefeuille,

Binden an ihren nod-Faktor[10] sie,

Schicken ihn nun, konformationsverändert[11],

Ihrem Plasmid[12] und

Setzen den Leseprozess[13]

Für ihre Nodulationsfaktoren in Gang.

.

Diese durch Rhizobiums Zellwand nach außen geschickt,

Treffen Flavonoide sendende Wurzeln:

Docken an passgenauen Empfangsproteinen an,

Stimulieren so noch weiter der Wurzel Flavonoidproduktion:

Mehr der Rhizobien

Werden an die Wurzel damit gelockt.

.

Nodulationsfaktoren veranlassen Wurzelhaare zu wachsen, sich zu krümmen,

Besorgen der Wurzelzellen meristematische[14] Teilung

Durch Cytokininproduktion[15]

Und Steuern Rhizobiums Einmarsch, umhüllt mit der Pflanze domestizierendem Schlauch.

.

Zuckerreste, der Bakterienzelle als Schlüssel entragend,

Finden in Glycoproteinen[16] der Wurzel

Geeignete Schlösser, Türen zur Zelle zu öffnen[17],

Bekommen, zuvor noch in Schläuchen gezähmt, Einlass ins Zentrum der Zelle.

.

Die Tür allein ist es nicht, was an der Zelle sich ändert!

Vergrößert sich prompt,

Vervielfacht des Kerns Chromosomen,

Wird polyploid,

Mehr noch von dem ihm zu bieten,

Was, um zu leben der Eindringling braucht. –

.

Einem Plasmid verdankt Rhizobium die Kunst,

In fremden Zellen zu nisten.

Kein Chromosom übernimmt das Kommando,

Nur ein kurzes, autonomes Stück DNA.

.

Seine Replikation

Nimmt das Plasmid selbst in die Hand,

Egal, was Chromosomen auch tun.

Mit wenigen Genen im Ring,

Entschlüpft es gerne der Zelle,

Um in Nachbarzellen zu dringen.

.

Horizontal verbreitet es so seine symbiotische Weise[18]

Auf manch andere Bodenbakterien,

Erhöhen die Diversität,

Eröffnen Pflanzen weitere Chancen zur Wahl.

.

Fußnoten

[1] Annuelle Pflanzen: einjährige Pflanzen

[2] Perennierende Pflanzen: ausdauernde, überdauernde Pflanzen

[3] Lysozyme: Spezielle Hydrolasen durch Wasseranlagerung auflösende Enzyme, die durch antibakterielle Wirkung zum unspezifischen Immunsystems gehören.

[4] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung

[5] Bakterioide: Weil die umschlossenen Bakterien nicht mehr wie ursprünglich geformt, sondern stark verändert aussehen, werden sie als Bakterioide und nicht mehr als Bakterien bezeichnet

[6] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre

[7] Feuchtigkeitsfilme: Des Bodens Poren und Kanälchen sind meist nicht vollständig mit Wasser gefüllt, Feuchtigkeitsfilme kleiden sie oftmals nur aus

[8] Flavonoide: Flavonoide zählen zur Gruppe der Polyphenole. Bestehen aus zwei aromatischen Ringen, die über einen nichtaromatischen sauerstoffhaltigen Kohlenstoff-Sechserheterozyklus verbunden sind. In der Natur gibt es rund 8000 Verbindungen, deren Vielfalt durch verschiedene Doppelbindungen im sauerstoffhaltigen Ring, durch unterschiedliche Seitengruppen an den aromatischen Ringen und durch das Anhängen von Zuckern entsteht.

[9] Wurzelhaar: Ein schlauchartiger, dünnwandiger, nicht unterteilter, unverzweigter Auswuchs einer Wurzeloberflächenzelle (einer Rhizodermiszelle), mit der Aufgabe, engen Kontakt mit dem Boden herzustellen, um über des Wurzelhaars Oberfläche Wasser und darin gelöste Nährstoffe aufzunehmen.

[10] nod-Faktoren, Nodulationsfaktoren: Unterschiedliche Substanzen, jedoch mit ähnlichem Grundbau. Eine N-Acetyl-Glucosamin-Kette, β-1,4-verknüpft, trägt, verbunden mit einem der N-Acetyl, eine Fettsäure unterschiedlichster Art.

[11] Konformation: Proteine können unter bestimmten Einflüssen ihre Tertärstruktur (Faltung eines bereits gefalteten Systems) ändern und damit auch ihre Form, was als Konformationsänderung bezeichnet wird. Da oft nur ein kleiner Teil eines Enzyms eine bestimmte Funktion ausübt, genügt eine kleine Änderung in der dreidimensionalen Struktur, um eine große Änderung in der Aktivität eines Enzyms zu bewirken

[12] Plasmid: Kleines, ringförmiges, oft doppelsträngiges DNA-Molekül, das unabhängig von Chromosomen wirkt und bei Spaltung der Zelle an Tochterzellen oder über Transformation an andere Bakterien weitergegeben werden kann.

[13] Transkription, Umschreiben der DNA in RNA; Translation, Synthese von Proteinen in den Zellen lebender Organismen, die nach Vorgaben der Basensequenzen an den Ribosomen abläuft

[14] Meristeme: Ständig teilungsaktive apikale Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[15] Cytok(in)ine: Weisen multiple Wirkung auf Wachstum und Entwicklung von Pflanzen auf (finden sich aber auch in anderen Organismen), sind als Phytohormone in jeder Pflanzenzelle vertreten. Das Kinetin, z. B. fördert die Zellteilung.

[16] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen

[17] Schlüssel-Schloss-Prinzip: Dieses Prinzip wird dann verwirklicht, findet eine Substanz ein passgenaues Gegenstück, das es dann, und nur dann, dieser Substanz ermöglicht, z. B. in einen Fremdorganismus einzudringen.

[18] Horizontaler Gentransfer: Im Gegensatz zum vertikalen Gentransfer (von einer Generation zur anderen) wird beim horizontalen Gentransfer genetisches Material, DNA-Bruchstücke, auf andere Individuen, andere Arten oder sogar auf andere Organismengruppen übertragen. Dies kann direkt erfolgen (Transformation) oder mit Fremdhilfe

Eingestellt am 6. April 2024

Wichtige Interaktionsmoleküle der Rhizobienknöllchen (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Grundstruktur der Flavonoide (oben, rechts); Struktur eines Nodulationsfaktors von Rhizobium an Melilotus, Steinklee (Mitte); Kinetin, ein Cytoki(ni)n, ein Wachstumsfaktor von Pflanzen (unten, rechts).

Kohlenstoff: grau; Sauerstoff: rot; Stickstoff: blau; Phosphor: gelb; Wasserstoff: violett; einfache Bindung: dünner Strich; Doppelbindung: dicker Strich. (Nach verschiedenen Quellen, z. T. Wikipedia)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rhizobiaceae, Knöllchenbakterien:

4 Allen zum Wohlergehen (TP)

.

Stickstoff, Phosphor, Kalium,

Der Pflanzen meistgeforderte Ionen,

Waren Mangelware schon zu frühester Zeit,

Sind auch heute ungleichmäßig verteilt.

.

Böden, humusarm[1], kaum stickstoffversorgt,

Bleiben offen, annähernd unkolonisiert.

Doch Leguminosen[2] fühlen sich wohl

In solch einer Situation,

Finden sie doch

Stickstofffixierende Partner fast überall.

.

Im Luxus leben so Hülsenfrüchtler[3].

Geben Nachkommen davon in Samen viel mit

Dank des Deals mit Wurzelsymbionten,

Zucker zu liefern für Stickstoff im Tausch.

.

Bakterien, Pilze und Tiere mit großem Stickstoffbedarf

Leben köstlich von Leguminosen mit dem hohen Aminosäuregehalt,

Greifen, Energie sich sparend, auf diese Ressourcen zurück.

Sie selbst zu synthetisieren, können und brauchen sie nicht.

.

Enthalten ein Viertel und mehr Protein[8],

Fast schon zu viel für des Menschen Bedarf

Von täglich knapp einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.

.

Hackfrucht-[9], auch Getreidebau, laugen Böden allmählich aus.

Zwischenwirtschaft mit Leguminosen

– Nur oberirdische Teile geerntet oder vollkommen untergepflügt –

Bringt Nährstoffvorräte wieder auf Trab.

.

Fußnoten

[1] Humus: Unterste Schicht der organischen Auflage auf Mineralböden; im Humus sind keine pflanzlichen Reste als solche zu erkennen, alles ist feinbröslig

[2] Leguminosen: Hülsenfrüchtler, Fabaceae

[3] Hülsenfrüchtler, Leguminosen: Fabaceae (Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – …)

[4] Linsen: Lens culinaris (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[5] Garten-, Feuerbohnen: Phaseolus vulgaris, P. coccineus (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[6] Erbsen: Pisum sativum (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[7] Cicer arietinum: Kichererbsen (Faboideae – Fabaceae – Fabales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[8] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt

[9] Hackfrüchte: Kulturpflanzen, deren Wachstum traditionell durch mehrfaches Behacken gefördert wurde; u. a. werden Kartoffeln und Zuckerrüben als solche verstanden (natürlich sind dies keine Früchte, sondern nur Speicherknollen, bzw. -rüben, die geerntet werden)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rickettsiaceae, Rickettsien:

1 Am Scheideweg

.

Lebten als Schwestern vor Jahrmillionen

Von Schleimen fremder Mikroben,

Doch bald trennten sich ihre Wege:

In Freiheit blieb die eine, die andere wagte zu viel der Gefahr.

.

Zu eng, wie bald sie bemerkte, bestimmt,

Schon war sie umschlossen,

Fand sich getrieben auf unsicherer Bahn.

.

Kettsia[3] entgegen hielt gebührenden Abstand,

Begnügte sich mit zuckerhaltigem Abfall,

Blieb aber gleichfalls nicht unbehelligt,

Stand hingegen unter dem Schutz einer großen Population.

.

Fußnoten

[1] Mita: Kunstname für hypothetischen Vorfahr; endete als Mitochondrium

[2] Womöglich die Zelle einer frühen Archäe oder eines bereits einen echten Zellkern besitzenden Nachfahren

[3] Kettsia: Kunstname für hypothetischen Vorfahr; wurde zum Vorfahren der Rickettsien

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rickettsiaceae, Rickettsien:

2 Späte Einsicht (HP, AP)

.

Leben in Freiheit lässt manche Tür offen,

Aufenthaltsorte neu zu bestimmen;

Erfordert jedoch ohne Zweifel hohe Flexibilität

Und gleichgesinnte Partner in größerer Zahl.

.

Nicht jede Idee, nicht jede Neuerung, führt zum Erfolg.

Versuch und Irrtum heißt die Devise

Für Fortschritt von Einzelnen,

Falls das Hauptvolk versagt.

.

Freie Ortswahl ist für Kettsia[1] doch nur ein Traum

Als flagellenloses[2] Geschöpf.

Sie übergibt sich beweglichen Tieren, heftet sich an

Oder birgt sich im sauerstoffhaltigen Schlund.

.

Zunächst im Meer, doch später an Land,

Fand sie Vehikel in blutaussaugendem kleinem Getier.

Wohlversorgt jetzt mit sauerstoffträchtigem Blut,

Doch noch genügte dies ihr nicht. –

.

Als Rickettsia wollte sie mehr!

Doch Eintritt in die Blutbahn war ihr verwehrt

Mit engstem Kontakt zum strömenden Blut.

.

Mit Zecken ist es ein Leichtes,

Durch die Kanüle ins Blut zu gelangen.

Doch Läuse kratzen nur winzige Wunden,

Lecken mit Rüsseln das Blut.

Zu wenig tief erweist sich die Wunde

Für Eintritt in ein Kapillarengefäß.

.

Über Umwege nur erreicht sie tiefere Schichten.

Den Juckreiz, von einer Laus initiiert,

Nutzt sie, im Kot darauf wartend,

In offene Stellen gerieben zu sein.

.

Ans Ziel ihrer Wünsche gelangt,

Sucht sie nun den passabelsten Weg.

.

Fußnoten

[1] Kettsia: Kunstname für hypothetischen Vorfahr; wurde zum Vorfahren der Rickettsien

[2] Flagellum, Geißel (Bakteriengeißel): Aus vielen globulären Flagellinproteinen zusammengesetzte Hohlröhre

[3] Zecke, Holzbock: Ixodes ricinus (Actinotricha – Acari – Apulmonata – Lipoctena – Arachnida – …)

[4] Läuse: Phthiraptera (Psocodea – Acercaria – Neoptera – Pterygota – Dicondylia – …)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Rickettsiaceae, Rickettsien:

3 Fast wie Mita (HP, AP)

.

Dem Blutstrom willenlos folgend, findet sie dennoch bald Halt

An Arterien und der Venen Wand,

Heftet sich kurz einmal an,

Schon ist sie membranbewaffnet umarmt[1].

.

Wird hineingezogen und restlos verdaut. –

Die Invasion blieb ohne Erfolg,

Doch Freiwillige warten schon lange darauf,

Ob nicht ihnen ein Coup in der Zelle gelingt.

.

Wie lange vergeblich die Selbstopfer waren,

Steht nirgends geschrieben.

Ob sie selbst am Ende

Den Dreh herausfanden,

Oder Gentransfer dabei ihnen half,

Bleibt auch heute noch ungelöst. –

.

Wie es Listeria[2] gelang,

Den Vesikeln[3] durch die Membran zu entkommen,

Schlüpft auch Rickettsia ins Cytoplasma[6] und bleibt unerkannt.

.

Durchbricht Grenze um Grenze,

Setzt viele der Zellen außer Gefecht,

Behindert, blockiert, die Steuerfunktion.

.

Warum soll sie den Ort des Verwöhnens wieder verlassen,

Wenn alles, was sie begehrt, sie in Fülle umgibt?

Warum selbst noch Nahrung beschaffen, zerkrümeln,

Wenn der Wirt alle Wünsche erfüllt?

.

Jeden Genballast wirft sie ab,

Behält nur, was sie unabänderlich braucht,

Selbst ATP[9] führt sie ein,

Gibt dafür ADP[10] zum Wiederbeladen frei.

.

Ganz anders als Mita vor Jahrmilliarden dies tat:

Sich revanchierte für des Wirtes Geschenk

Der Behütung, der Hege, im cytoplasmatischen Raum.

Bescheiden blieb sie, vesikelumschlossen,

Durchbrach das Endosom nicht,

Gab mit ATP dem Wirt seinen Lohn.

.

Fußnoten

[1] Von einem Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel, entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung

[2] Listeria monocystogenes: stäbchenförmiges, fakultativ-anaerobes und aufgrund von Flagellen bewegliches Bakterium (polare oder peritriche Begeißelung). Erreger der Listeriose. (Firmicutes – Grampositive – Bacteria)

[3] Endosomen

[4] Lysozyme: Spezielle Hydrolasen, durch Wasseranlagerung auflösende Enzyme, die durch antibakterielle Wirkung zum unspezifischen Immunsystems gehören

[5] Lysosomen: Von einer Membran umschlossene kugelförmige Zellorganellen von Eukaryoten; enthalten hydrolytische Enzyme und Phosphatasen, mit denen sie Fremdstoffe oder körpereigene Stoffe abbauen

[6] Cytoplasma: Flüssiger Zellinhalt mit darin liegendem Cytoskelett

[7] Epithelzellen: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[8] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen.