Saccharomycetaceae

zum Glossar über:

Saccharomycetaceae, Echte Hefen i.e.S.

1 Altbekannte Unbekannte

.

Vor zehntausend Jahren schon, so Archäologen,

Zogen Bewohner Reben[1] zum eignen Gebrauch

Vielleicht als Obst nur, der saftigen Süße wegen,

Oder doch, falls sie zu lange gelagert,

Der Trauben gärenden Safts als

Stimmungshebenden Wein.

.

Wenn frisch sie mit Wasser gewaschen, auf einen Riss,

– Weil Früchte osmotisch[4] davon so einiges nehmen –

Der Zugang ihnen zum Innern verschafft,

Des Zuckers[5] Energie für sich zu gewinnen.

Einen kleineren Teil nur nehmen sie selbst,

Verwerfen, andere mögen ihn nutzen,

Als Ethanol[6] den größeren Rest.

.

Im Alten Persien, doch weit noch davor,

Fanden Einwohner dort an Wein schon Gefallen.

Vielleicht vor siebentausend Jahren bereits

Für gezogene – woher sonst die Mengen –,

Für Köstliche Beeren womöglich schon.

.

Der Süßmost[9] war ihnen der Mühen sicherlich wert,

Merkten wohl bald, wie sich der Saft

Brausend zu stimmunghellendem Trunk sich verwandelt;

Behielten in Gefäßen einen Teil davon. –

.

Der Sage nach aus Zeiten Dschamschids[10],

Des persischen Königs, zweitausendfünfhundert vor Christi Geburt,

Lagerten Trauben einmal zu lange, verloren gärend die herrliche Frische.

Zu kostbar war dem König der Trauben Verlust,

Trank ihren Saft zur Freude des Gaumens, obwohl er die Süße verloren;

Befahl dem Diener, mehr noch davon ihm zu bringen.

.

Auch die Königin wollte von ihm noch reichlich genießen,

Bevor sie der Migräne wegen ihr Leben wollte beschließen,

Weil aber die Schmerzen wie im Nichts sich verflogen,

Galt von für Majestät nun an der Wein als Medizin. –

.

Saccharomyces cerevisiae[11], lebt heute vielfach verändert

Zum Vergären des Zuckers, des Alkohols wegen,

Zum Backen von Brot, damit es locker gelingt,

Auch zum Schäumen und Alkoholisieren von Bier. –

.

Fußnoten

[1] Reben: Zweige des Weinstocks

[2] Hefen i.e.S.: Sprosszellen bildende Saccharomycotina

[3 ]Beeren: Botanisch definiert sind Beeren Früchte, die, ausgenommen des nach außen begrenzenden Häutchens, vollkommen saftig sind; ausgenommen natürlich auch die Samen; folglich sind die beiden inneren Schichten der Frucht, Endo- und Mesocarp, fleischig geworden, das Exokarp häutig.

[4] Osmose: Osmose ist die Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennte Räume zu erreichen. Ist z. B. die Salzkonzentration oder Zucker-Konzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Konzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren. Zumindest das Zerplatzen infolge Osmosestresses kann durch eine widerstanderzeugende Zellwand verhindert werden.

[5] Traubenzucker: Glucose

[6] Ethanol, Ethylalkohol: der Alkohol schlechthin, [CH3CH2OH]

[7] Zagros-Gebirge: Zieht sich in Iran über etwa 1500 km von der Provinz Kurdistan an der irakischen Grenze bis zur Straße von Hormus, wo sich Vorderasien und die Arabische Halbinsel auf 50 km nähern. Das Gebirge läuft etwa parallel zum Schwemmland des Tigris bzw. zum Persischen Golf in 50–100 km Entfernung

[8] Kelter: Presse zur Gewinnung von Traubensaft (generell: von Obstsäften)

[9] Süßmost: Frisch gepresster, unfiltrierter Traubensaft (Fruchtsaft)

[10] Dschamschid: Figur der Persischen Mythologie; Lebensdaten unbekannt

[11] Saccharomyces cerevisiae: Bäckerhefe, Weinhefe, Bierhefe (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Saccharomycetaceae, Echte Hefen i.e.S.

2 Der Hefen Crux

.

Wären sie doch nur allein auf der Schale!

Auch andere Hefen, Bakterien und Pilze[1],

Leben von dem, was Beeren[2] nach außen verlieren

Durch die zu wenig dichtende Haut.

.

Wandern zum Großteil mit in den Most[3],

Werden die Trauben gepresst,

Setzen, schwimmend im Bottich, ihr Handwerk ebenfalls fort

Zu Saccharomyces‘[4] Bedrängnis: Er hinkt hinterher.

.

Je nach Klima, Wärme, Boden und Gegend,

Kämpft er gegen ein fremdes Heer, bis er,

Meister im Alkoholisieren, Nachbarn, Ethanol[5] produzierend, bedrängt und

Selbst über des Mostes Süße wird Herr.

.

Winzer helfen ein wenig oft nach,

Schwefeln die Fässer[6], vielleicht auch den Saft;

Fördern Saccharomyces gegenüber Konkurrenten,

Verträgt er doch leichter das Antioxidans[7].

.

Er selbst hilft durch Sauerstoffzehren sich,

Der Pilze und Essigsäurebakterien[8]

Leben weitestgehend zu lähmen:

Unterstützt durch CO2-Produktion,

Nimmt er manchen von ihnen zum

Naschen die Lust. –

.

Hausgemacht scheinen nicht selten Sacccharomyces‘ Probleme,

Agiert doch ein Großteil der eigenen Sippe,

Zwar unschuldig und ganz ohne Absicht:

Ihre VLPs[9], eingeschlichen in seine Zelle, zwingen ihn,

Toxine[10], giftig für die eigene Sippe, zu bilden.

Der Produzent selbst erweist sich dagegen immun.

.

Doch, sobald des Mostes Säuregehalt

Mit Hilfe verblieb‘ner Bakterien den

pH-Wert[11] von 4 unterbietet,

Verliert sich die Wirkung dieses Toxins. –

.

Eines natürlichen Todes sterben

Saccharomyces cerevisiae Hefen,

Wenn des Mostes Ethanolgehalt höher als zwölf Prozent,

Doch dann haben die meisten Stämme bereits ihre Arbeit getan.

Einzelne aber fühlen sich dann so richtig erst wohl,

Erhöhen Alkoholgehalte auf achtzehn Prozent und mehr. –

.

Ruht der Wein zum Reifen in Fässern,

Runden Bakterien seinen Geschmack.

Am Ende prüft ihn der Sommelier[12].

Was hätt‘ er zu Dschamschids[13] Wein wohl gesagt?! –

.

Fußnoten

[1] Pilze: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für heterotrophe, mit Hyphen oder Hefen wachsende Lebewesen

[2 ]Beeren: Botanisch definiert sind Beeren Früchte, die, ausgenommen des nach außen begrenzenden Häutchens, vollkommen saftig sind; ausgenommen natürlich auch die Samen; folglich sind die beiden inneren Schichten der Frucht, Endo- und Mesocarp, fleischig geworden, das Exokarp häutig.

[3] Süßmost: Frisch gepresster, unfiltrierter Traubensaft (Fruchtsaft)

[4] Saccharomyces cerevisiae: Bäckerhefe, Weinhefe, Bierhefe (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[5] Ethanol, Ethylalkohol: der Alkohol schlechthin, [CH3CH2OH]

[6] Schwefeln (Fässer): Um leere, aber innen feuchte Holzfässer zu konservieren, werden Schwefelschnitte im Fassinnern so lange verbrannt, bis die Verbrennung wegen Sauerstoffmangel endet; danach bleibt das Fass noch geschlossen, um mit dem sauerstofffreien Zustand, sauerstoffbedürftige Organismen abzutöten.

[7] Antioxidans: Niedermolekulare chemische Verbindung oder ein Enzym, das Organismen vor Sauerstoff(radikalen) und damit vor oxidativem Stress schützen soll

[8] Essigsäurebakterien: Acetobacteraceae; nicht separat behandelt (Rhodospirillales; nicht separat behandelt – Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria)

[9] Virus like particles, VLP: Viren ähnelnde, nicht-infektiöse Moleküle ohne Genmaterial; VLPs sind dennoch oftmals nicht leer, sondern können – etwa zur Stabilisierung – unspezifische Nukleinsäuren oder nicht funktionelle DNA bzw. RNA mit den jeweiligen Erkennungssequenzen enthalten. In größeren VLPs können gezielt Proteine verpackt werden.

[10] Toxine: Giftstoffe

[11] pH-Wert: Abkürzung für Potential des Wasserstoffs; Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Je höher die Konzentration der Wasserstoffionen (H+) in der Lösung ist, desto niedriger ist der pH-Wert, desto saurer ist die Lösung, je höher der pH-Wert, desto basischer; er schwankt zwischen 0 und 14. Reines Wasser hat einen pH von 7

[12] Sommelier: Weinkenner und Berater im Fachhandel oder Restaurants; beurteilt Güte, Reife und Lagerfähigkeit von Weinen.

[13] Dschamschid: Figur der Persischen Mythologie mit vermuteter Affinität zu Wein; Lebensdaten unbekannt

Eingestellt am 15. März 2025

.

Saccharomycetaceae, Echte Hefen i.e.S.

3 Flüssiges Brot (HP)

.

Drei Zeichen in Reihe:

Ein Kopf, eine Schale, zwei Striche dazu,

Waren zwei Einheiten Bier[3] als Tagesration pro Kopf.

.

Bezahlt wurden Ägyptens Arbeiter nur mit Brot und Bier,

Bauten sie der Pharaonen Pyramiden,

Der Grabkammern steinfeste Höhlen;

Ägypter zehrten von mesopotamischer[4] Menschen

Jahrhunderte alter Erfahrung,

.

Des Fruchtbaren Halbmonds[7] reichliche Ernte lagerten sesshafte Bauern,

Nachdem sie mit bronzenen[8] Sicheln Halme und Körner geerntet,

Der Gräser wertvolle Früchte[9] in pechdichten Körben, in tönernen Schalen,

Als Vorrat für Zeiten, wenn ihre Felder ohne Bewuchs.

.

Wer wüsste nicht heute von undichten Scheunen,

Von längt schon neu zu deckenden Dächern,

Von vergeblichen Mühen, Vorräte trocken zu lagern?

Nähme es Wunder, füllten der damaligen Menschen Getreidebehälter

Nicht öfter dächerdurchdringender Regen,

Lange bevor der Lager Hüter das Tropfen bemerkt‘?

.

Wäre es denkbar für damalige Menschen,

Mühsam gezogene, lebenswichtige Körner

Als nicht mehr verwendbar einfach so zu verwerfen,

Wie es heute, wenn MHDs[10] von Lebensmitteln überschritten,

Lieblos, ohne an Arme zu denken, häufig geschieht?

Nein! Sie aßen bestimmt verwundert die Körner.

.

Kleine Triebe zeigten sie schon;

Sie begannen zu keimen[11]!

Süß schmeckten sie,

Süßlich das Wasser, in dem sie gelegen.

.

Manche der Schalen schäumten bereits;

Prickelnd die Flüssigkeit, die sie gern tranken;

Merkten, auch hiervon schwindet der Hunger,

Genossen den Trunk und kauten die Saat.

.

Zerstampften die Körner, aßen den Brei,

Gaben, um mehr davon zu bekommen, noch Wasser hinzu,

Genossen in kleineren Schlucken,

Wollten noch mehr vom leicht sauren Getränk.

.

Ihre Stimmung hob sich, sie wussten sofort:

Einen Teil des Getreides wässern wir, lassen es keimen,

Trinken den bräunlichen Saft,

Backen die süßlichen Körner zu Brot!

.

Braun und bröslig zerfielen gebackene Fladen;

Weichten zum Brei in Wasser sie ein.

Bräunlich erwies sich bald diese Würze,

Verdünnten auch sie zum süßen Getränk!

.

Schauten gespannt, ob nicht eines wird schäumen:

Schon hatten sie süffiges Bier.

Ließen der doppelten Wirkung wegen, nicht mehr davon,

Hauten Tröge aus Stein, um mehr des Biers zu gewinnen.

.

Fußnoten

[1] Ton: Gesteinspartikel keiner als 0,002 mm Größe

[2] Hieroglyphen: Ägyptische Hieroglyphen hatten ursprünglich den Charakter einer Bilderschrift im ältesten bekannten ägyptischen Schriftsystem; später kamen Laut-, Konsonanten- und Deutzeichen hinzu; wurden etwa 3200 v. Chr. bis 394 n. Chr. verwendet

[3 ]Bier: In allgemeiner Bedeutung ein aus Getreidekörnern hergestelltes alkoholisches Getränk; heute wird dazu Weizen-, Gerste-, oder gelegentlich Roggenmalz verwendet, die Gärung mit Saccharomyces cerevisiae in Gang gesetzt und mit Hopfen zur Haltbarmachung versetzt; nach dem Bayerischen Reinheitsgebot (für Deutschland später übernommen) dürfen seit 1516 dafür nur Malz, Wasser, Hopfen und Hefe verwendet werden.

[4] Mesopotamien (= Zwischen den Flüssen), Zweistromland: Kulturlandschaft, die durch die großen Flusssysteme des Euphrat und Tigris geprägt wird; heute in Irak gelegen

[5] Emmer: Triticum dicoccum (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[6] Gerste: Hordeum vulgare (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[7] Fruchtbarer Halbmond: Sichelförmiges Gebiet, das die hügeligen Randbereiche des südwestasiatischen Gebirgsbogens zwischen Palästina und dem Nordwestiran einschließlich des Zweistromlandes (Euphrat und Tigris) umfasst.

[8] Bronze: Legierung aus etwa 60% Kupfer und etwa 40% Zinn

[9] Fälschlicherweise oft als Samen bezeichnet

[10] MHD: Mindeshaltbarkeitsdatum

[11] Keimen (allgemein): Ein kürzeres oder längeres Ruhestadium beenden, zu aktivem Leben wecken mit Entwicklung weiterführender Strukturen (Zoosporen, Gameten, Keimvesikel, Keimschlauch, Wurzeln, Spross, Blätter, etc.)

Eingestellt am 15. März 2015

.

Saccharomycetaceae, Echte Hefen i.e.S.

4 Und heute?

.

Nichts bleibt dem Zufall überlassen!

Alles ist heute nach Wärme und Zeit optimiert:

Bis verschied’ne Enzyme[4] nach gut einer Woche optimal sind aktiviert.

.

Zu verwertbaren Zuckern[7] zerlegt, konvertiert;

In ihre Bausteine gewandelt und so der Bierwürze[10] zugeführt.

.

Der Hefen Enzyme bedürfen, um bestens zu wirken,

Abgestimmter Temperatur:

Bei knapp über fünfzig Grad arbeiten

Bei etwas mehr als sechzig Grad;

Wenn leicht höher die Temperatur als siebzig Grad:

.

Im Bottich wirken, nachdem des Getreides gekeimten,

Anschließend gedörrten Körner mit Wasser versetzt,

Des Keimlings aktivierten Enzyme.

Hopfen[17], der Brühe noch zugegeben, beendet die Tätigkeit nicht.

.

Nach Läutern[18] der anfangs noch trüben Würze,

Wird sie, um Störenfriede komplett zu entfernen,

Für einige Zeit im Kessel gekocht;

Zum Kühlen und Anreichern mit Sauerstoff

In Anstellbottiche[19 ]schlauchgeleitet gepumpt,

Mit Reinzuchthefen[20] unvorstellbarer Mengen

– Fünfzehn bis zwanzig Millionen Zellen pro Milliliter – beimpft;

.

Untergärige Biere flocken Hefen, wenn ihre Arbeit erledigt,

Gegen den Boden und setzen sie ab, klären so allmählich das Bier;

Abgezogen[23], in Fässern luftdicht verschlossen,

.

Ungefiltert kommt es als Kellerbier[26] in den Handel,

Als Hefeweißbier[27], wenn obergärig die Bierhefen wirkten,

Wenn der Brauer durch Filtern die Hefen entfernt. –

.

Der Biere Geheimnis liegt in den Hefen:

Der Brauereien bestgehüteter Stamm.

Für sechs Applikationen

Reicht der einmal angesetzte Hefebrei. –

.

Von Einzelzellen beginnend,

Werden Hefe-Kulturen wieder und wieder neu vermehrt.

Jungfräuliche, kaum mit Narben versehene Zellen,

Unter bester Zuckerbedingung gezogen,

Wandeln schneller und williger Zucker in Alkohol[30],

Garantieren der Biere anhaltende Qualität.

.

Fußnoten

[1] Gerste: Hordeum vulgare (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[2] Saatweizen: Triticum sativum (Triticeae – Poideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – …)

[3] Keimen (allgemein): Ein kürzeres oder längeres Ruhestadium beenden, zu aktivem Leben wecken mit Entwicklung weiterführender Strukturen (Zoosporen, Gameten, Keimvesikel, Keimschlauch, Wurzeln, Spross, Blätter, etc.)

[4] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[5] Stärke: Gemisch aus Amylose und Amylopectin; Speicherpolysaccharid der Pflanzen

[6] Saccharomyces cerevisiae: Bäckerhefe, Weinhefe, Bierhefe (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[7] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[8] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[9] Hemicellulose: Gemische von Polysacchariden in veränderlicher Zusammensetzung, meist aus Pentosen (C5-Zuckern, wie Xylose, Arabinose), oft auch Hexosen (C6-Zuckern, wie Galactose, Mannose), die nicht zu höheren Strukturen, wie sie bei Cellulose auftreten, zusammengefasst sind

[10] Bierwürze: Aus geschrotetem Malz gewonnene zuckerhaltige Flüssigkeit

[11 ]Hemicellulasen: Enzyme, die Hemicellulose abbauen können; spalten die Bindungen zwischen den Zuckereinheiten von Hemicellulose und zerlegen sie in kleinere Moleküle.

[12 ]Proteasen: Proteine oder Peptide abbauende Enzyme, dabei lösen sie durch Hydrolyse die Bindungen zwischen ihren Aminosäuren

[13 ]β-Amylase: Spaltet vom Kettenende der Amylose her jeweils ein Maltosemolekül nach dem anderen ab. Sie kann daher umso besser wirken, je mehr Kettenenden durch die α-Amylase bereits entstanden sind

[14 ]Maltose: Disaccharid aus zwei α-1-4 verknüpften Glucosemolekülen

[15 ]Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab

[16] α-Amylase: Spaltet innere α-(1-4)-Glykosidbindungen der Amylose, nicht jedoch terminale oder α-(1-6)-Glykosidbindungen. Dadurch entstehen Maltose, Maltotriose und verzweigte Oligosaccharide

[17 ]Hopfen: Humulus lupulus (Cannabaceae – Rosales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae –…)

[18 ]Läutern (Bier): Das Malz trennt sich dabei von der Bierwürze, der Flüssigkeit, die beim Maischen entstanden ist

[19 ]Anstellbottich (Bier): Offener Behälter, bei dem die Bierwürze mit Hefe vermischt wird

[20] Reinzuchthefe (von Saccharomyces cerevisiae): Um die Qualität des Gärvorgangs zu gewährleisten, werden Hefen verwendet, die darauf gezüchtet wurden, den optimalen Verlauf der Gärung zu gewährleisten und zu optimalen Produkten zu führen

[21] Obergärig (Bier): Dabei schwimmen die Hefekolonien nach dem Brauvorgang obenauf und können abgeschöpft werden; Hefen gären bei Temperaturen von 18 – 24 °C

[22] Untergärig: Dabei sinken die Hefekolonien nach dem Brauvorgang zu Boden; Hefen gären dabei bei Temperaturen von 8 – 14 °C

[23] Abziehen (Bier, Wein): Nach dem Gären Trennen der Flüssigkeit von festen Substanzen durch Schläuche, die den Bodensatz zurücklassen

[24] Gären (Bier, Wein, etc.): Enzymatischer Prozess, bei dem Kohlenhydrate, hauptsächlich Glucose unter anaeroben Bedingungen zu Ethanol und Kohlendioxid abgebaut werden

[25 ]CO2: Kohlendixoid

[26] Kellerbier: Direkt vom Fass abgezapftes, noch hefehaltiges, trübes Bier aus Gerstenmalz

[27] Weißbier: Malz aus Weizen, obergäriges Bier mit Hefe

[28] Kristallweizen: Malz aus Weizen, obergäriges Bier; Hefe durch Filtern entfernt

[29] Pils (Bier): Ein nach Pilsen benanntes untergäriges Bier aus Gerstenmalz mit im Vergleich zu anderen Biersorten erhöhtem Hopfengehalt und geringer Stammwürze.

[30] Ethanol, Ethylalkohol: der Alkohol schlechthin, [CH3CH2OH]

Eingestellt am 15. März 2015

.

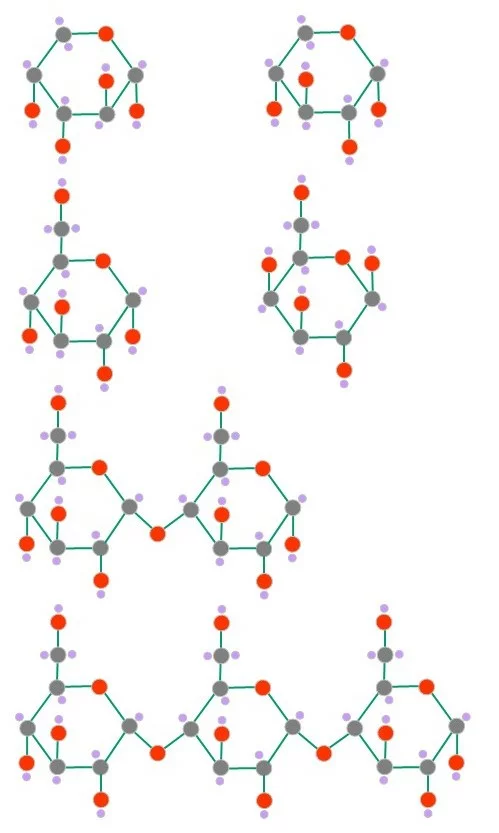

Hauptzucker in der Bierwürze (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Von oben links nach unten rechts: Arabinose (5er-Zucker) – Xylose (5er-Zucker) – Glucose (6er-Zucker) – Galactose (6er-Zucker) – Maltose (Disaccharid aus zwei Glucose) – Maltotriose Maltose (Trisaccharid aus drei Glucose)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Endpunkt erreicht