Haptophyta

zum Glossar über:

Haptophyta, Haftgeißler

1 Haftfäden (TP)

.

Niemand weiß so genau, wohin diese seltsamen Einzeller gehören.

Einen Eukaryonten mit Nucleopmorph[1],

Beherbergen sie zwar,

Doch wo ist die Flimmergeißel[6] geblieben,

Falls überhaupt ihr Eigen sie einmal schon war?

.

Doch halt – so, wie die ganze Zelle,

Sind auch die Geißeln[7 mit

Submikroskopischen Schüppchen und Knötchen belegt!

Ist damit nur der Platz für Mastigonemen[8] zu beschränkt?

.

Ein besonderer Faden, ein Haptonema[9],

Schiebt sich zwischen die Geißeln,

Überragt sie oftmals um Längen, heftet sich endständig fest,

Liegt aber vereinzelt auch vollkommen an.

.

Variantenreich nutzen die Träger diese Struktur!

Sich fest zu verankern, der Strömung zu trotzen,

Ruckartig Feinden damit zu entflieh‘n

Und Beute an ihren mundlosen Körper zu zieh‘n.

.

Zwei Arten zumindest, nur sie wurden diesbezüglich studiert,

Angeln vorbeiziehende Beute durch seitliches Anheften an das Gerät,

Bringen, was sie gefangen, an eine bevorzugte Stelle des Haptonemas,

Schicken es anschließend an die Spitze der Angel,

Schlagen zurück das Fanggerät an das Hinterende der Zelle,

Übergeben dem Plasmalemma[10] was sie gefangen, das die Beute in die Zelle durch Endocytose nimmt.

Ob diese Nahrung nur Zubrot ist, zu dem was Fotosynthese[11] liefert,

Oder umgekehrt, weiß wohl niemand so recht.

.

Woher leitet sich Haptonemas Struktur?

Wie war der Anfang dieser so einzigartigen Form?

War eine zusätzliche Geißel es einstmals,

Die ihre Tubuliordnung[12] verlor?

Statt neun Mal zwei plus zwei

Liegen nur sechs bis acht in Unordnung vor.

.

Ein gefensterter Schlauch von ER umgibt zylinderartig die Tubuli.

Sind sie gestreckt? Wohl eher schraubig gewunden,

Benachbarte Schraubenumgänge miteinander verbinden.

Denn wird der Klebfaden gereizt, zieht er sich plötzlich schraubig zusammen,

Bringt dabei die klebrige Stelle ganz unvermittelt an den Flagellaten heran.

Wer kennt den Mechanismus, wer klärt die Verläufe,

Des schon vor undenklichen Zeiten wohlerprobten Zurückziehprinzips? –

.

Teilt sich der Kern, zwei Zellen damit zu dienen,

Löst er die Hülle vollkommen auf;

Nur an den Polen gruppieren sich kleinere Mengen ER-Cisternen[16i],

An die Spindelmikrotubli führen, nachdem sie die Metaphaseplatte[17 passiert,

Und eine scheinbar verklumpte Masse der Chromosomen zu den Polen zieh‘n,

Deren bereitstehendes ER die Kernhülle neu konstruier’n.SL

.

Fußnoten

[1] Nucleomorph: Stark reduzierter Zellkern in den Plastiden, in Cryptophyta, Haptophyta und Chlorarachniophyceae

[2] Chlorophyll c: Unterscheidet sich von Chlorophyllen a und b grundsätzlich nur durch das Fehlen des Phytolrestes, der Chlorophyll a und b charakterisiert.

[3] Chlorophyll c1: Subtyp von Chlorophyll c; besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3].

[4] Chlorophyll c2: Subtyp von Chlorophyll c; besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethengruppe [–CHCH2].

[5] Chlorophyll c3: Subtyp von Chlorophyll c; besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine [–COOCH3]-Gruppe und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethengruppe [–CHCH2].

[6] Flimmergeißel: Eine Geißel, die mit Mastigonemen besetzt ist

[7] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[8] Mastigonemen: Feine dreiteilige Härchen am Geißelschaft; im Detail aufgebaut aus einer kurzen konischen Basis, einem tubulären Schaft, dessen Wand aus zwei unterschiedlich dicken, parallel zu Spiralen gewundenen Elementen besteht, die am Ende der Mastigonemen als ein bis zwei dünne Härchen abstehen

[9] Haptonema: Fädiges kurzes oder längeres Anhängsel an der Front des Flagellaten etwa auf Höhe der Flagellen, bestehend aus umgebendem Plasmalemma, schraubig angeordneten sechs bis acht Mikrotubuli, wobei sich zwischen dieses Bündel und dem Plasmalemma eine Verlängerung Endoplasmatischen Retikulums des Flagellenkörpers schiebt; die Mikrotubuli stehen in den Flagellatenkörper, der durch eine Basalplatte, wie bei Flagellen so üblich, abgeteilt wird.

[10] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[11] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2(azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[12] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[13] Actin,Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen

[14] Myosin: Eine Familie von Motorproteinen eukaryotischer Zellen. Koordiniert mit anderen Motorproteinen wie Kinesin und Dynein wesentlich den intrazellulären Transport von Biomakromolekülen, Vesikeln und Zellorganellen längs des Cytoskeletts; ist aber allein an Actinfilamenten tätig.

[15] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül in eukaryotischen Zellen, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli bindet, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann. Dyneinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in RichtungMikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.

[16] ER (Abkürzung fürEndoplasmatischesRetikulum): Intrazelluläres Cisternensystem aller eukaryotischen Zellen. Es besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Räumen, die ein zusammenhängendes System bilden und mit der Kernhülle in Verbindung stehen

[17 Metaphasenplatte, Äquatorialebene (Kernteilung): Wenn Chromosomen in der Mitte zwischen den Polen in einer Ebene angeordnet sind

SL Dölger J, Nielsen LT, KiØrboe T, Andersen A (2017) Swimming and feeding of mixotrophic biflagellates. Scientific Reports 7:39892 | DOI: 10.1038/srep39892

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Chrysochromulina

f: Flagellen – h Haptonema

Autor:Lamiot

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

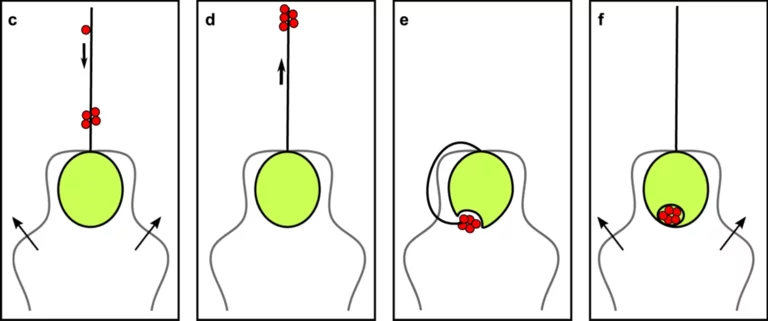

Prymnesium Fressverhalten (Prymnesium polylepis und P. parvum)

c–f: Skizze nach Kawachi et al.; angepasst von Dölger et al. (2017).

c: Der Haptophyt fängt Beute (rot) an seinem Haptonema während er schwimmt und sammelt es an einem bestimmten Aggregationspunkt.

d: Während die Flagellen stillstehend eine Pause einschieben, wird das Sammelgut aktiv an die Spitze des Haptonemas transportiert, die

e: zurück zur Zelle gebogen wird, wo

f: die Beute durch Endocytose in den Flagellenkörper aufgenommen wird.

Zweck und Mechanismus der Partikelwanderung zum Sammelpunkt sind unbekannt.

Autoren: Julia Dölger, Lasse Tor Nielsen, Thomas Kiørboe, Anders Andersen (c–f adapted from Kawachi et al, 1991)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Haptophyta, Haftgeißler

2 Damals schon

.

Kalkflagellaten[3] als Gliederpanzer gegeben,

Überdauerten Millionen von Jahren, sind Zeugen des

.

Massen von Plättchen, am Grunde des Meeres zu mächtigen Lagern geschichtet,

Blieben nicht lange in Tiefen verborgen,

Erheben sich faltig, weichen dem Druck aus dem Innern der Erde,

Türmen sich auf zu Massiven[7], zu gewaltigen Felsengebirgen.

.

Kreidefelsen auf Rügen, auch in England bei Dover, sind Zeugen der Vielfalt.

Gebrochen, gepresst, in handliche Formen gebracht,

Zeichnen sie Linien, konstruieren Kreise, Ellipsen,

Zum Leidwesen manch eines Schülers, auf schwarzgrünem Grund.

.

Achthundert Millionen Coccolithen in einem einzigen Kubikzentimeter

Drücken sich fest auf die rauhflächige Tafel.

Nur durch feucht-fasriges Schwammgeflecht[8] werden sie spurlos entfernt,

Fliegen dann nicht beim Atmen in Nase und Mund.

.

An den Plättchen sollt ihr die Arten erkennen!

Umrissse, Größen, Feinstruktur und Ordnung im feinen Gefüge

Verrieten Taxonomen Braarudosphaeras[9] genealogisches Alter:

Zu Kreidezeiten gab es Vorfahren schon.

.

Auch heute bevölkern sie weltweit die Meere,

Fixieren enorme Mengen an CO2.

.

Optimale Wachstumsbedingungen bringen manche Kalkflagellaten rasch zum Erblühen[14].

Färben die Meere, oftmals weit sichtbar, in Schwaden türkis.

Phaeocystis[15] bereitet, wenn tot, auffällige Schäume,

Werden treffend Killeralgen[22] genannt.

.

Fußnoten

[1] Coccolithen: Scheibenförmige, calcitische Kalkkörper mit einer Größe von 5-20 nm; sitzen auf Coccolithophorida, Haptopyhten, mit meist kugelförmigen Körpern.

[2] Calcit, Kalkspat: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen, kristallisiert im trigonalen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3]https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung dort

[3] Kalkflagellaten: Coccolithophora (Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt – Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[4] Trias-Zeit: vor etwa 251 – 200 Millionen Jahren

[5] Jura-Zeit: vor ca. 200 – 145 Millionen Jahren

[6] Kreide-Zeit: vor ca. 145 – 66 Millionen Jahren

[7] Massiv: Bezeichnung für verschiedene größere, kompakte, signifikante Erhebungen (Gebirgsmassiv, Gebirgssock, oder Gipfelstock und Ähnliches) und, bzw. oder, für bestimmte Bereiche an der Erdoberfläche, die sich geologisch von ihrer Umgebung relativ scharf abgrenzen

[8] Badeschwämme: Spongia (Keratosa – Demospongiae – Silicea s.s. – Porifera – Animalia – …)

[9] Braarudosphaera: Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt (Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[10] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[11] Primärproduzenten: Organismen, die aus anorganischen Stoffen über Fotosynthese oder Chemosynthese organische Substanzen produzieren

[12] Nahrungskette: Modell für die linearen energetischen und stofflichen Beziehungen zwischen verschiedenen Arten von Lebewesen, wobei jede Art Nahrungsgrundlage einer anderen Art ist, ausgenommen die Art am Ende der Nahrungskette.

[13] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

[14] Algenblüte: Plötzliche, massenhafte Vermehrung von Algen in einem Gewässer

[15] Phaeocystis: Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt (Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[16] Chrysochromulina: Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt (Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[17] Prymnesium: Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt (Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[18] Toxine: Giftstoffe

[19] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)

[20] Muscheln: Bivalva (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)

[21] Robben: Phocidae (Pinnipedia – Mustelida – Arctoidea – Caniformia – Carnivora s.s. –…)

[22] Killeralgen: Umschreibt Algen, die die ursprüngliche Meeresflora überwuchern, teils durch Verdrängen, teils durch Ausscheiden von Giftstoffen, die zu Fischsterben und Hautirritationen führen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

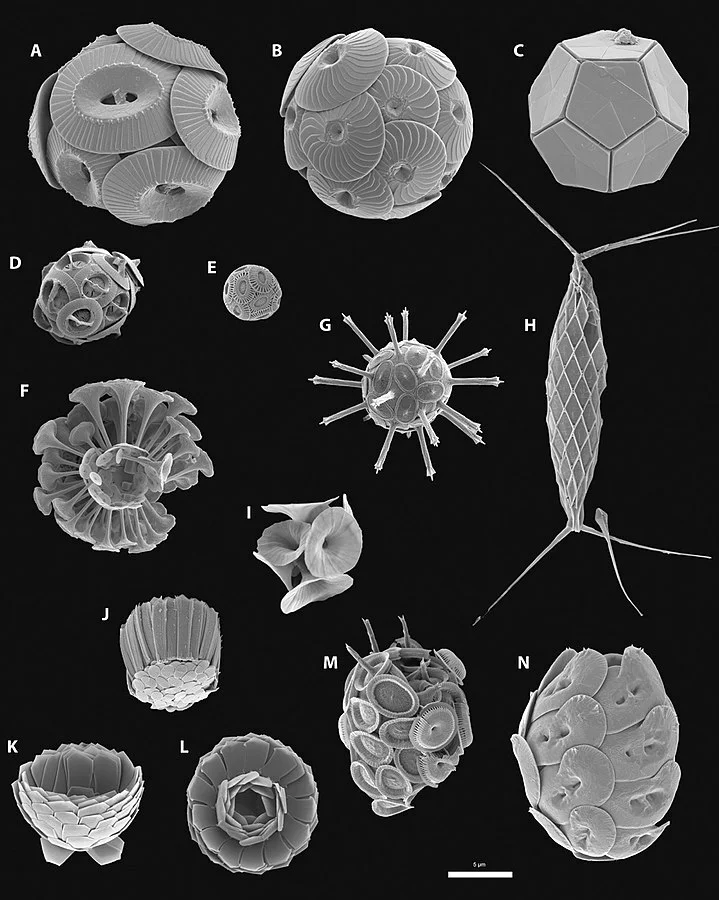

Vielfalt der Coccolithophorida

Emiliania huxleyi, der Bezugsart für Coccolothophorida-Studien, wird hier im Vergleich dargestellt zu anderen Coccolothophoridae. Alle Bilder sind REM-Aufnahmen von Arten, die durch Filtration von Meerwasser des freien Ozeans erhalten wurden.

(A) Coccolithus pelagicus, (B) Calcidiscus leptoporus, (C) Braarudosphaera bigelowii, (D) Gephyrocapsa oceanica, (E) Emiliana huxleyi, (F) Discosphaera tubifera, (G) Rhabdosphaera clavigera, (H) Calciosolenia murrayi, (I) Umbellosphaera irregularis, (J) Gladiolithus flabellatus, (K and L) Florisphaera profunda, (M) Syracosphaera pulchra, and (N) Helicosphaera carteri. Messstrich, 5 μm.

Autoren: Monteiro, F.M., Bach, L.T., Brownlee, C., Bown, P., Rickaby, R.E., Poulton, A.J., Tyrrell, T., Beaufort, L., Dutkiewicz, S., Gibbs, S. and Gutowska, M.A.

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht