Aplanulata

zum Glossar über:

Aplanulata, Planulalose

1 Die Besonderheiten

.

Embryonen entwickeln sich entweder in Jungpolypen direkt,

Oder bilden zunächst ein recht ähnliches Stadium,

Umgeben sich mitunter mit Periderm[3], aus dem ein Jungpolyp schlüpft.

.

Stenothelen[4] sind ihre Waffen,

Nehmen noch weitere aber hinzu.

Viele Arten ordnen Tentakel[5] in zwei Kreisen

Mit etwas Abstand an.

.

Fußnoten

[1 ]Synapomorphie, synapomorphe Merkmale: Synapomorphien sind Merkmale, die ein Schwestergruppen-Verhältnis zwischen zwei Sippen begründen; es sind die Autapomorphien der gemeinsamen Stammart

[2 ]Planula: Birnförmige bis länglich ovale bis keulenförmige, außen bewimperte Larve der Cnidaria

[3] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[4] Stenothelen: Nesselkapseln mit stilett- oder skalpellartigen, leicht gekrümmten, messerscharfen, oft in zwei Etagen angeordneten Strukturen an der etwas verbreiterten Basis des ausgestülpten Nesselkapselschlauchs

[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

Eingestellt am 23. November 2024

.

Aplanulata, Planulalose

2 Gewöhnlicher Röhrenpolyp

.

Zur kleinfingerlangen, strohfarbenen Röhre, wachsen zunächst Jungpolypen.

Mit chitin- und proteinhaltigem Periderm[1]

Trägt bereits einen roten Hydranten[4] von Köpfchengestalt,

Basal umrundet mit einem Kranz aus ungefähr zwanzig weißen Tentakeln[5],

Wodurch das niedere Köpfchen dort fast schüsselförmig erscheint,

Mittig mit krugartig erhobener Form gekrönt, die nochmals,

.

Stehen mehrere der Köpfchenhydranten beisammen,

Erscheint die Gemeinschaft wie ein Blütenfeld,

Das plötzlich verschwindet, fährt etwas heftig darüber:

Denn plötzlich zog sich jede der Blüten in den Röhrenstengel zurück.

Knickt Sturm sie im Wasser, schwimmen alleine sie weiter;

Doch wachsen Blüten aus diesen Röhren dann nach.

.

Zwischen beiden Tentakelkränzen

Entspringen nahe des Kruges Grund

In dichtem Reigen Sporensäcke[8] mit

Cryptomedusoidem[9] Bau.

.

Nicht in der Gonade entwickeln sich Larven[10]

Verweilen vielmehr in des Sporensacks ehemaliger Subumbrellarhöhle[13],

Entwickeln darin zur Actinulalarve[14] sich; erst sie verlässt den schützenden Raum.

.

Treibt mittig, im Schutzraum bereits, den unteren Kranz von Tentakeln,

Ein langer Konus, der zum Krug wandeln sich wird, setzt sie am hinteren Ende fort.

Wenn befreit, beginnen Tentakel des zweiten Kranzes zu strahlen,

Damit verbunden bricht des Hydranten Mund-Öffnung[15] durch;

Stolonen aus dem vorderen Ende treibend,

Setzt sich der Jungpolyp fest,

Verlängert den Hydrocaulus zur englaufenden Röhre,

Umgibt zum Schutz ihn mit widerstandsfähigem Periderm,

Woraus Seitenzweige mit Hydrocauli und Hydranten sich bilden,

Unterwasser zum Blütenmeer sich versammeln[16], ist ausreichend Zeit ihnen gegönnt. –

.

Im nördlichen Atlantik, auch in Nordsee und Mittelmeer, ist Ectopleura larynx verbreitet,

Lebt, wohl haben sie Schiffe verschleppt,

Heute auch an Nordamerikas, Australiens und Neuseelands Küsten

Auf Substraten wie Steinblöcken, Felsen, Wracks und Geröll;

Bevorzugt Wasser bis einhundert Meter Tiefe,

Nimmt auch starke Strömung und stürmisches Wasser nicht krumm.

.

Fußnoten

[1] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[2] Stolonen: Basale hohle Ausläufer, die benachbarte Polypen miteinander verbinden

[3] Hydrocaulus, Scapus (Polypen): schmaler Teil (Stamm) eines Polypen

[4] Hydrant: Erweiterter Kopfteil eines Hydropolypen

[5] Tentakel: Nesselzellenbestückte, bewegliche Fangarme der Cnidaria

[6] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[7] Gewöhnlicher Röhrenpolyp: Ectopleura larynx (Tubulariidae; nicht behandelt – Aplanulata – Anthoathecata – Leptolina – Hydrozoa – …)

[8] Sporensäcke: Stark abgewandelte Medusoide (Cryptomedusoid, Heteromedusoid, Styloid) als Träger von Gameten

[9] Cryptomedusoid (Hydrozoa, Cnidaria): Am Hydropolypen festsitzendes, als ein zweites reduktiv stärker abgewandeltes medusenähnliches Stadium

[10] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[11] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[12] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[13] Subumbrellarhöhle: Höhle der Quallenunterseite, gebildet von Subumbrella und Velum

[14] Actinulalarve: Larvenform verschiedener Leptolina (Hydrozoa) mit ellipsoidem, voranschwimmendem Ende, das später die Anheftungsstelle des Polypen wird und mit Tentakelkanz am hinteren Ende, das sich zum Mundfeld entwickeln wird.

[15] Mund-After-Öffnung

[16] Polypenstock: Aussehen einer Kolonie, doch sind die einzelnen Individuen über ein gemeinsames Gewebe verbunden, unterscheiden sich darin von Kolonien, die durch dichte Siedlung einzelner Individuen gekennzeichnet sind

Eingestellt am 23. November 2024

.

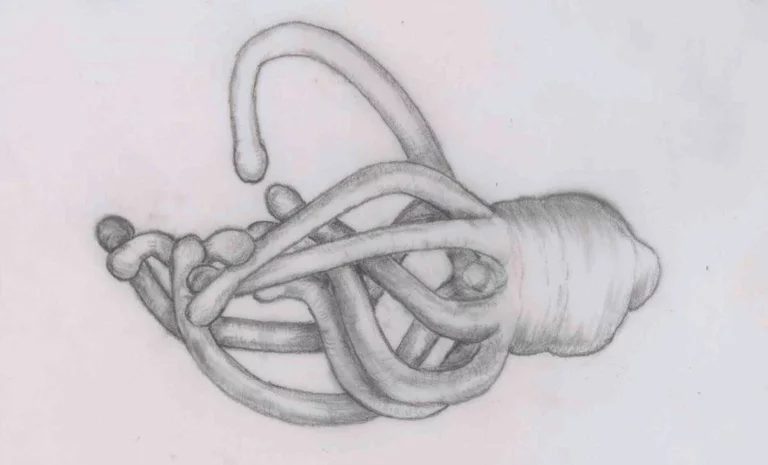

Actinula-Larve(Bleistift; Reinhard Agerer)

Actinula-Larve von Tubularia sp., Aplanulata: rechts der aborale Pol mit dem sich die Larve festsetzt.

Nach Westheide & Rieger (2013), S. 127, Abb. 198

Eingestellt am 23. November 2024

.

Oben: Gewöhlicher Röhrenpolyp, Ectopleura larynx

Autor: Ecomare/Sytske Dijksen

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Unten:Safranfarbener Röhrenpolyp, Ectopleura crocea

Autor: Seascapeza

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Aplanulata, Planulalose

3 Margelopsis haeckelii

.

Eine Vermehrungsvielfalt besonderer Art zeigt Haeckels Margelopsis:

Entwickeln Polypen aus unbefruchteten Eiern[5],

Durch die, im Meerwasser pelagisch[6] lebend, der Medusen Populationen werden knospend verstärkt.

.

Im Hochsommer aber entstehen größere Dauereier,

Deren Entwicklung parthenogenetisch auf Sterroblastulae[7] zielt,

Die, sich festsetzend, falls peridermumgeben[8], als Dauerstadien wirken,

Woraus Polypen, die wieder pelagisch leben, entsteh’n.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung scheint hier die Regel,

Kommt nicht doch, was unbekannt, zwischendurch Sex gelegentlich vor.

.

Vielleicht gingen Männchen durch genetischen Unfall dem Lebenskreislauf einmal verloren,

Falls nicht doch zwischendurch eine Meduse als Männchen wirkt.

Scheinen offensichtlich nicht an genetischer Monotonie zu leiden,

Denn im Kreislauf dreimal asexuell sich zu vermehren, gibt Hoffnung auf Diversität durch positiv wirkende Mutation[9].

.

Fußnoten

[1] Medusen, Quallen: Ein freischwimmendes, schirmförmiges Lebensstadium der Nesseltiere

[2] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[3] Polypen: Lebensstadien von Nesseltieren. Polypen haben eine Körperform, die aus einem hohlen Zylinder besteht (Hohltier) und in einer zentralen, von Tentakeln umgebenen Mundöffnung endet.

[4] Parthenogenetisch: Eine Fortpflanzungsstrategie, bei der sich ein weiblicher (selten männlicher) Gamet ohne Befruchtung zum Adult entwickelt

[5 Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[6] Pelagisch: schwimmend, schwebend

[7] Sterroblastula: Ein frühes ontogenetisches Stadium der Animalia, das einer dicht gepackten, vielzelligen Morula, also einem großen kugligen Zellhaufen entspricht

[8] Periderm: Chitinöse Hülle von Polypen

[9 ]Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

Eingestellt am 23. November 2024

.