Placozoa

zum Glossar über:

Placozoa, Plattentiere:

1 Gemeinschaftliche Stärke (HP)

.

Trichterlos eilen sie wendig voran,

Setzen nur kurzzeitig sich fest,

Ihre Geißel[1] zu reduzieren danach sich zu teilen,

Dann weiterzuschwimmen mit neugebildetem Antrieb in doppelter Zahl.

.

Wäre es wirklich verwunderlich,

Verblieben die Zellen in Vielzahl verbunden?

Formten Verbünde als wandernde Kugel und

Änderten dann sich zur Hohlkugel um?

.

Hohlkugeln, wie schon Grünalgen[2] sie formten

– Offenbar logische Schritte der Evolution[3] –

Geben Algen[4] Optimalpositionen zum Licht,

Ersten Eumetazoa[5] ist vorerst jedoch das Zentrum nutzloser Raum.

.

Wohin soll die Kugel sich wenden?

Wozu hilft flottierendes Schweben,

Wenn die Nahrung bereitliegt am Boden?

Sich drehen und wälzen im nahrhaften Schlamm?

.

Einmal zu Boden gesunken,

Ist Dreh‘n mit Hilfe der Strömung nur möglich,

Die grundnah aber kaum Bewegung bewirkt.

So dellt sich die Kugel infolge der eigenen Schwere unterseits ein.

.

Nur am Rande der Mulde liegt Placon[6] noch auf,

Überstülpt mit flach gehaltener Höhlung verendetes Leben.

Verhindert so das Verschwemmen der endlich gefundenen Beute.

Was immer verwertbar, nehmen die Mulden auskleidende Zellen endocytotisch[7] zu sich.

.

Verwendet ist alles, was unter der schützenden Haube auch lag.

Doch wie zu neuen Orten gelangen, wenn die Strömung zu schwach?

Der Geißeln Bewegung, zu kraftlos zum Heben der Last,

Bedarf der Verstärkung des stützenden Grunds.

.

Die Basis der Geißel, nur wenig verankert im Zentrum der Zelle,

Festigen manche der haubigen Tiere

Mit starken, verzweigten, gebänderten Wurzeln,

Elastischen Halt dem Flagellum zu geben.

.

Kräftige Schläge der neuen Antriebsmaschine

Am Randsaum der Mulde

Rütteln der Zellen Gemeinschaft, heben sie sachte empor. –

Ein kurzes Stück weiter sinken sie wieder ab.

.

Dem Zufall ist überlassen, wo Placon wird landen.

Doch Volva[8], der Grünalgen Sozietät,

Mit zielorientierter Bewegung,

Ist sie den Tieren nicht hilfreiches Vorbild?

.

Fußnoten

[1] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[2] Grünalgen: Chlorophyta (Plantae – Eukarya)

[3] Evolution: Stammesgeschichtliche Entwicklung von niederen zu weiterentwickelten (zu oft höheren) Formen des Lebendigen

[4] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[5] Eumetazoa: Animalia ohne Parazoa (also ohne Porifera und Placozoa)

[6] Placon: Name eines hypothetischen Vorfahren der Placozoa

[7] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[8] Volva: Name eines hypothetischen Vorfahren der Gattung Volvox (Volvocales – Chlorophyta – Plantae – Eukarya)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Placozoa, Plattetiere:

2 Auf! Auf den Weg zu dir! (HP)

.

Flach, kaum abgehoben vom Grund,

Gerüstet mit Oben- und Unten-Polarität,

Begrenzt von zwei Schichten, mit

Geißeltragenden[1] Zellen bestückt,

Treibt Placon[2] in sauerstoffreichen Meeresgefilden dahin.

Zufall ists, der vorwärts ihn bringt. –

.

Kostbarste Schätze, partiell nur genutzt,

Und langsam zu Ionen zerfallend, verlieren beständig mehr an Wert.

Proteine[3], die kostbarsten wiederverwertbaren Biosubstanzen

Integrierten den schwer nur erhältlichen Stickstoff.

.

Signalisieren als Glycoproteine[6]

Sensorischen Zellen am Rande des wandernden Bundes die

Richtung für des Suchens Erfolg.

.

Volva[7] benutzte Licht als Signal für zielorientiertes Verhalten.

Placon aber rudert mit Hilfe synchroner Flagellenbewegung

Zu Konzentrationszentren löslicher Stoffe,

Bereitet damit der Evolution zur Entfaltung den Weg.

.

Die Dellung des Bauchs verengt sich zur Höhlung,

Formt einen weit noch offenen Mund.

Flagellen geleiten die Nahrung zur Tiefe,

Befördern Reste rückwärts hinaus aus dem Grund.

.

Schwer verdaulich erweisen sich manche Partikel für Zellen

Der bauchseitigen Schicht.

Zu Drüsenzellen[8] wandeln sich viele,

Sezernieren Enzyme[9], zerkleinern die Nahrung,

Nehmen Teilmoleküle zu sich.

.

Sinnes-, Verdauungs-, Bewegungsfunktionen,

Verzahnt, über Tüpfel[10] verbunden,

Erhöhen Konkurrenz-, auch Überlebensvermögen

Des ersten eumetazoischen[11] Tiers.

.

Fußnoten

[1] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[2] Placon: Name eines hypothetischen Vorfahren der Placozoa

[3] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[4] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[5] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[6] Glycoproteine: Substanzen aus Zuckern und Proteinen

[7] Volva: Name eines hypothetischen Vorfahren der Gattung Volvox (Volvocales – Chlorophyta – Plantae – Eukarya)

[8] Drüsenzellen: Zellen, die der Produktion und Abgabe (Sekretion) bestimmter Substanzen dienen

[9] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[10] Tüpfel (allgemein): engste Verbindungen zwischen Zellen

[11] Eumetazoa: Animalia ohne Parazoa (also ohne Porifera und Placozoa)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Placozoa, Plattentiere:

3 Weiter geht's (HP)

.

Zu wenig verlässlich erweist sich Placons[1] Bewegung,

Zu kurz die Distanzen, zu langsam das Tempo,

Zu viele Bewerber im Rennen um Nahrung!

Doch wie optimiert er Mobilität?

.

Nicht wenige Zellen der Oberseite sinken hinab zu seiner Bauchseite,

Bilden ein lockeres Maschenwerk spindelförmiger Zellen,

Verknüpfen einander, auch mit Placons oberer Seite:

Stellen die Basisstruktur erster Anfänge muskulärer Bewegung.

.

Lockere Bündel Aktinfilamente[2],

Im Zentrum der Zelle fixiert und nach außen gerichtet,

Verzahnen, vermischen über kurze Regionen sich

Mikrotubuli[5] geben der Zelle Ausläufer

Weiter Stabilität.

.

Horden Myosinmoleküle[6] zwischen der Bündel Enden,

Bewegen, Zahnrädern gleich, zügig die Fäden einander entlang, auch entgegen,

Verkürzen den Abstand der Peripherie zum ruhenden Zentrum,

Zellen verschmälernd, damit erheblich vergrößernd den Abstand.

.

Koordinierte Aktionen der Zellen in wechselnder Richtung

Verformen das winzige Tier,

Vermitteln freies Bewegen

Zu neuen Gefilden hin.

.

Zu ungenau noch, kaum zielorientiert, überwindet es weitere Wege nun.

Erfolgreiches Suchen nach Nahrung bleibt jedoch zeitlebens beschränkt,

Denn Informationsübertragung der Sinnes- auf lokomotorische Zellen

Ist wegen fehlender Nerven nicht abgestimmt.

.

Übertragung der Reize über Zellmembrangrenzen

In beide Richtungen noch, nicht unidirektionell,

Wie in späteren Stufen der Evolution.

.

War Placon in uralten Zeiten

Vor siebenhundert und mehr Millionen Jahren

Tatsächlich der Urururahne aus echtem Gewebe bestehender Tiere?

Noch streiten so manche Experten, verweigern den Ahnen ihr Urheberrecht.

.

Wie Rippenquallen[9], Ctenophora,

Nesseltiere[10], Cnidaria,

Bilateria[11], die Spiegelbildsymmetrischen,

In Beziehung zueinander standen grauer in Vorzeit, ist weiterhin ungeklärt,

Wird vermutlich im Dunkeln auch bleiben,

Auch der Placozoa Bedeutung für der Animalia Evolution.

Bilaterien freilich nimmt die Zukunft niemand mehr.

.

Fußnoten

[1] Placon: Name eines hypothetischen Vorfahren der Placozoa

[2] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen

[3] Zentripetal: Zum Zentrum hin

[4] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt; für Bakterien und Animalia kein gebräuchlicher Begriff.

[5] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen; Hohlröhren, aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[6] Myosin: Eine Familie von Motorproteinen eukaryotischer Zellen. Kooperiert mit anderen Motorproteinen wie Kinesin und Dynein wesentlich den intrazellulären Transport von Biomakromolekülen, Vesikeln und Zellorganellen längs des Cytoskeletts; ist aber allein an Actinfilamenten tätig.

[7] Synapsen: Verbindungen zwischen Nervenzellen, bzw. von Axon zu Axon. Dort enden die elektrischen Signale (an der Grenze zwischen prä- und postsynaptischem Teil); die Informationsübertragung erfolgt nun durch Ausschüttung von in Vesikeln gebildeten Neurotransmittern; sie werden vom postsynaptischen Teil aufgenommen, wodurch wieder elektrisches Potential entsteht, das vom Axon rasch weitergeleitet wird

[8] RFAmide: Familie von Neuropeptiden, charakterisiert durch ein Arginin-Phenylalanin-NH2 Motiv an äußersten C-terminalen Enden.

[9] Rippenquallen: Ctenophora (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[10] Nesseltiere: Cnidaria (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[11] Bilateria: Spiegelbildsymmetrische (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Placozoa, Plattentiere:

4 Wie sieht Placon heute aus?

.

Monotypisch[1] wären, so dachten Experten noch lange, die Placozoa,

Nannten Trichoplax adhaerens[2] als einzige Art,

Bis molekularbiologische[3] Studien das Gegenteil zeigten:

Auf achtzehn Arten steigt womöglich die Zahl,

Die, auf zwei Klassen verteilt, als unerwartet diversifiziert sich erweisen,

So wurden bislang davon nur vier Arten in je eigenem Genus[6] beschrieben;

Trichoplax adhaerens freilich gilt nach wie vor als die bestuntersuchte Art. –

.

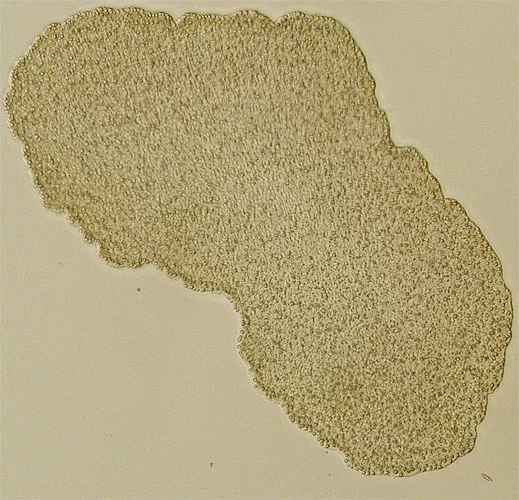

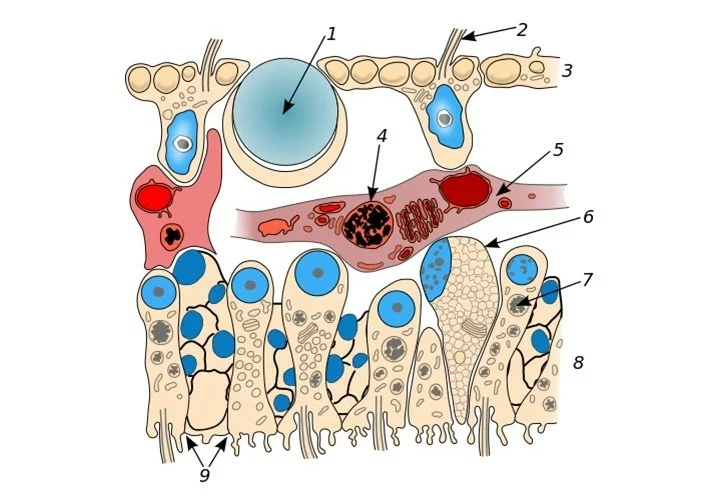

Rundlich, oder leicht langgezogen-gelappt und flach der Körper,

Einen Millimeter im Durchmesser, vielleicht etwas mehr, fünfundzwanzig Mikrometer[7] dick,

Dreischichtig, in der Mitte von Faserzellen[8] durchzogen,

.

Unterseits, substratzugewandt, bilden angedeutet konkav sie eine Höhlung, durch

Lange, dichtstehende, begeißelte Zellen begrenzt,

Worauf sie, finden sie wenig Nahrung, fünfzehn µm[11] in der Sekunde laufen,

.

Dehnen sich flächig, möglichst viel zu bedecken,

Wandern so ein Drittel so schnell,

Bilden mitunter zahlreiche Taschen, so die Beute mit Geißelzellen umgebend,

Lösen mit Sekreten zwischenliegender unbegeißelter Drüsenzellen[15] sie an,

Nehmen verflüssigte Nahrung in ihre Zellen durch Pinocytose[16],

Lassen Unverdauliches liegen am Ort.

.

Haften an das Substrat den plattenförmigen Körper, was durch

Mikrovilliähnliche[17], leistenartige Ausstülpungen wird gesetzt,

Verdriften durch Strömung im Meer zu verhindern.

Gelegentlich wird Nahrungsaufnahme durch die Pseudomikrovillí diskutiert.

.

Oberflächlich betrachtet, ähneln Placozoa Amöben[18];

Verändern sie doch wie Wechseltierchen die Form, breitlobig voranzukommen,

Suchen sie nahrungsträchtige neue Gefilde;

Versehen Rücken mit Beulen, umschließen sie Nahrung zuhauf.

.

Keine Symmetrieebene ist Placozoa zu eigen,

Nur ein Oben und Unten verwirklichen sie,

Kein Links, kein Rechts, kein Vorne, kein Hinten;

Zufallsbedingt scheint die Bewegung in jede Richtung zu geh’n.

.

Viel weniger differenziert erweist sich ihr flachgehaltener Rücken

Aus dünnen, mit Vorsprung in die Mittelschicht reichenden Geißelzellen gebaut;

Dazwischen, dicht gesät, liegen glänzende Kugeln Lipids[19] mit

Gene, ähnlich wie Schlangen[22] für Gifte sie haben,

Sind auch Parazoen bekannt.

.

Wenige zwischenliegende Zellen des Rückens zeigen einen becherartigen Zellkern mit

Innenliegendem Aragonitkristall[23],

Über dessen Bedeutung gerätselt wird;

Kommt deren Wirkung Statolithen[24] gleich?

.

Ausläufer der Mittelschichtzellen,

Zwängen bisweilen zwischen des Rückens Epithelzellen sich durch,

Liegen Nahrungspartikel auf des Tierchens oberer Fläche:

.

Zellen der Mittelschicht liegen locker mit feinen, Halbdutzend

Ausläufern, die am Ende dünn sich verzweigen, im flüssigkeitsangefüllten Innenraum;

Fasrig erscheinen deswegen die Zellenverbünde,

Werden aus diesem Grund Faserzellen genannt.

.

Verbinden einander, zieh’n auch zu

Verknüpfen somatische[29] Zellen miteinander

Zu dreidimensionalem Fasernetz.

Keine Synapsen[30] sollen sie bilden, doch könnten, so wird vermutet,

.

In den weit noch verbliebenen Faserzellnetzbereichen

Werden Mitochondrien[33] oft zu Komplexen zusammengefasst;

Tetraploid[34] seien Faserzellen, so eine Bemerkung, was, falls gegeben,

Auf hohe physiologische Aktivität schließen lässt.

.

Werden oft als Symbionten[37] zu beiderseitigem Nutzen interpretiert;

Rickettsien[38] sollen sie nahestehen,

Werden als eigenständige Sippen interpretiert. –

.

Weltweit scheinen Placozoa, nach den wenigen Funden zu schließen,

In Flachwasser von Meeresküsten, auch in Gezeitenzonen[41],

Besiedeln sie anscheinend jedes Substrat;

Auch Objektträger fürs Mikroskopieren dienen als Unterlage,

Doch sollten mit einzelligen Algen bewachsen sie sein.

.

Fußnoten

[1] Monotypisch: Nur eine Art im Taxon (Gattung, Familie, etc.)

[2] Trichoplax adhaerens: Haftende Haarplatte (Placozoa – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[3] Molekularbiologisch: Anhand von organischen Molekülen Organsimen erforschend; oftmals auf Verwandtschaften anhand Analysen und Vergleichen von Nukleinsäuren und Proteinen bezogen

[4] Morphologisch, Morphologie: Äußere Merkmale wie Habitus, Oberflächen, Farben und Formen betreffend

[5] Anatomisch, Anatomie: Innere Merkmale betreffend, wie Merkmale von Organen, Zellen oder Zellverbünden

[6] Genus (pl. Genera), Gattung: Gesamtheit von Arten, die in wesentlichen Eigenschaften übereinstimmen und sich damit von anderen Gattungen trennen lassen

[7] Mikrometer, µm: Tausendstel Millimeter (10-3 mm); Millionstel Meter (10-6 m)

[8] Faserzellen: Zellen mit langausgezogenen, verdünnten, verflochtenen Bereichen

[9] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt

[10] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[11] µm: Mikrometer

[12] Coccal: Bezeichnung für unbewegliche, runde oder ellipsoide, einzellige Organismen

[13] Monadal: Sind eukaryotische Organismen, oder Stadien davon, die sich mit Geißeln bewegen

[14] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[15] Drüsenzellen: Zellen, die der Produktion und Abgabe (Sekretion) bestimmter Substanzen dienen

[16] Pinocytose: Aufnahme flüssiger oder gelöster Bestandteile in das Cytosol von Zellen

[17] Mikrovillí: Fingerförmige, meist unverzweigte, dichte Ausstülpungen der Zellmembran, um der Zelle Oberfläche zu vergrößern; erhalten ihre Stabilität durch Aktinfilamente, nicht durch Mikrotubuli oder gar durch ein Axionem

[18] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos; stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[19] Lipide (Fettes Öl): Ein Triglycerid aus Glycerin (mit drei [–OH]-Gruppen) und drei Fettsäuren, die als Fettsäurereste unter Wasserabspaltung ans Glycerin gebunden und eine Bindungsgruppe –C–O–(C=O)– ergeben

[20] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

[21] Paralytisch: lähmend

[22] Schlangen: Serpentes (Scleroglossa – Squamata – Lepidosauria – Diapsida – Sauropsida – …)

[23] Aragonit: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen, kristallisiert im orthorhomischen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3]; https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung dort

[24] Statolithen: Mikroskopisch kleine Körnchen aus kristallinem Calciumcarbonat [CaCO3], Calciumsulfat [CaSO4] oder Calciummagnesiumphosphat [Ca3Mg3(PO4)4], die die Wahrnehmung von Schwerkraft (und Beschleunigung) ermöglichen

[25] Vakuole: von Lipiddoppelmembran abgegrenzter Raum der Zelle

[26] Endocytose: Aufnahme eines Partikels aus der Zellumgebung mit Hilfe eines aus der Zellmembran durch Einstülpung entstandenen Vesikels

[27] Dorsal: am Rücken, rückenseits

[28] Ventral: am Bauch, bauchseits

[29] Somatisch: den Körper betreffend; Körperzellen im Gegensatz zu generativen Zellen (Geschlechtszellen)

[30] Synapsen: Verbindungen zwischen Nervenzellen, bzw. von Axon zu Axon. Dort enden die elektrischen Signale (an der Grenze zwischen prä- und postsynaptischem Teil); die Informationsübertragung erfolgt nun durch Ausschüttung von in Vesikeln gebildeten Neurotransmittern; sie werden vom postsynaptischen Teil aufgenommen, wodurch wieder elektrisches Potential entsteht, das vom Axon rasch weitergeleitet wird

[31] Septum: Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[32] Erregungsleitung: Weiterleitung einer elektrischen Erregung, eines Membranpotentials

[33] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[34] Tetraploid: verdoppelter Chromosomensatz von 2n (diploid) zu 4n (tetraploid)

[35] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[36] Endoplasmatisches Retikulum, ER: Intrazelluläres Membransystem aller eukaryotischen Zellen; besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden, und das mit der Kernhülle in Verbindung steht

[37] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil dem anderen nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar

[38] Rickettsien: Rickettsia (Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria); obligat intrazelluläre Bakterien in Arthropoden und anderen Tieren

[39] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen

[40] Subtropen, subtropisch: Klimazone zwischen Wendekreisen und gemäßigtem Klima

[41] Gezeiten, Tide: Wasserbewegungen der Ozeane, die durch von Mond und Sonne erzeugte Gezeitenkräfte im Zusammenspiel mit der Erddrehung verursacht werden

Eingestellt am 23. November 2024

.

Trichoplax adhearens, Placozoa

Lichtmikroskopisches Bild (Individuum ca. 0,5 mm im Durchmesser)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trichoplax_mic.jpg

Autor: Oliver Voigt

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany license; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ultrastrukutur von Trichoplax adhaerens

The upper epithelium (region highlighted with a blue bar between panels C and D) faces the water with monociliated cells (example cell bodies highlighted in light blue). Besides their flat appearance, another characteristic of these cells is the presence of dense granules (arrows) that are typically found toward the upper membrane. The intermediate layer (green bar) consists of a mesh of interconnected nonciliated fiber cells (labeled “fc”; one fiber cell and selected extensions highlighted in light green). Arrowheads mark the mitochondrial complex, one of the defining characters of a fiber cell. Fiber cells are contractile and responsible for the relatively fast shape changes of the animal. The lower epithelium (orange bar) is mostly made up of monociliated cylinder cells (two examples marked in light red), whose nucleus (labeled “n”) lies characteristically in the proximal half of the cell body, and lipophil cells (highlighted in yellow) that are rich in large vesicles. The lower epithelium layer is responsible for the ciliated movement of the animal, in addition to feeding.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trichoplax_structure.jpg

Autoren: Michael Eitel, Warren R. Francis, Frédérique Varoqueaux, Jean Daraspe, Hans-Jürgen Osigus, Stefan Krebs, Sergio Vargas, Helmut Blum, Gray A. Williams, Bernd Schierwater, Gert Wörheide

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; Unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

Trichoplax im Querschnitt:

1 - Lipidtropfen, 2 - Flagellum, 3 - Dorsale Zelllage, 4 - Vakuole, 5 - Fädiges Syncytium, 6 - Drüsenzelle, 7 - Vakuole, 8 - Ventrale Zelllage, 9 - Zone interzellulären Kontakts

Autor: Maxinvestigator

Lizenz: Creative-Commons-Lizenz, Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“. ; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Extrakorporale Verdauung durch Trichoplax adhaerens

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exodigestion_in_Trichoplax_adhaerens.jpg

Autor: Teuteul

Lizenz: public domain; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Placozoa, Plattentiere:

5 Der Placozoa Vermehrung

.

Hauptsächlich asexuell vermehren[1] sich Placozoa.

Zwei Weisen steh’n dafür zur Wahl:

Durch Teilung in zwei etwa gleichgroße Hälften,

Oder als Schwärmer, als Jungtiere, mit allem Drin und Dran,

Als Kugeln, die vom Rücken sich lösen,

Im Meer flottieren, sich weiterentwickeln bei Kontakt mit Substrat.

.

Faserzellen[2] bereiten anscheinend Probleme, wenn Placozoa sich teilen:

Verbinden sie noch, auch wenn längst sie entzwei,

Erst nachdem sie weit voneinander gewandert;

Erst dann reißt die Verbindung mittendurch,

Zieht sich zurück, die Töchter jeweils zu runden,

Erst dann suchen sie Nahrung für sich ganz allein.

.

In der geräumigen Faserlage entstehen die Schwärmer,

Eingeschmolzen werden der einwanderten Zellen Flagellen[6],

Bilden des neuen Individuums Unterseite damit;

Werden vollkommen neu begeißelt

Umpolarisieren müssen sich Zellen somit,

Steht die Geißel dann am anderen Ende doch,

Nun ausschließlich in den Hohlraum hinein.

.

Mit wachsender Größe wölbt sich die Knospe nach oben,

Wird vom Epithel der Oberseite schließlich umhüllt

Und zwangsläufig von Faserzellen begleitet.

Treibt, nach dem sie abgeschnürt, mit steif gestreckten Geißeln dahin,

Sinkt schließlich zu Boden,

Öffnet nach Bodenkontakt sich substratzugewandt,

Damit über tassenförmige Zwischenformen

Der Innenseite begeißelte Schicht am Festen zu liegen kommt.

.

Zwischen der Kugel Wandung und der Umhüllung,

Die von Mutters Rückenepithel noch stammt,

Liegen die mitgebrachten Faserzellen;

So ist das junge Tierchen fast schon komplett.

Ist nur noch Frage der Zeit.

.

Etwas aufwendig scheint doch diese Methode.

Wohl daher schnüren Placozoa randlich kleinere, nicht schwebefähige Kugeln ab,

Die bereits alles, was die Mutter besaß, gleichfalls besitzen,

Sich am Substrat zur ventralen Seite hin eindellen und dann

Nur noch, Zellen vermehrend, wachsen, sich abflachen bis

Irgendwann einmal asexuelle Vermehrung neu beginnt.

.

Erhebliche Regenerationsfähigkeiten besitzen Placozoa:

Zerstückelte Plattentierchen wachsen zu vollständigen Individuen heran;

Werden durch ein Sieb sie getrieben, stört sie das wenig;

Es dauert nicht lange, schon ist das Puzzle zusammengesetzt. –

.

Auch sexuelle Fortpflanzung[9] ist Placozoa gegeben:

Von begeißelten Zellen der Unterseite stammen Eizellen[10] her,

Die, aus dem Gewebeverband sich lösend,

In der Zwischenschicht die Entwicklung vollzieh’n,

Faserzellen zur Nahrung sich nehmen,

Sammeln auf diese Weise erhebliche Mengen Dotter[13].

Nach der Befruchtung, die noch niemand verfolgt‘,

Umschließen Zygoten[14] sich, um andere männliche Zellen am

Einritt zu hindern, mit einer Befruchtungsmembran[15].

.

Mit ‚männlichen Zellen‘ neutral zu formulieren ist unbedingt nötig,

Hat doch niemand noch Spermien[16] entdeckt;

Als männliche Zellen, zur Befruchtung geeignet, werden sie dennoch betrachtet,

Werden doch typische Proteine exprimiert.

.

Ei- und Spermazellen entsteh‘n in ein und demselben Individuum,

Meist nur eine Eizelle, selten bis zu drei sind des Tierchens Ziel.

Wonach der Embryo lang in der Mutter verbleibt.

Erst durch Degeneration und Auflösung des elterlichen Gewebes

Wird das Tochtertierchen befreit.

.

Fußnoten

[1] Asexuelle Vermehrung: Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[2] Faserzellen: Zellen mit langausgezogenen, verdünnten, verflochtenen Bereichen

[3] Ventral: am Bauch, bauchseits

[4] Dorsal: am Rücken, rückenseits

[5] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[6] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt

[7] Drüsenzellen: Zellen, die der Produktion und Abgabe (Sekretion) bestimmter Substanzen dienen

[8] Insgesamt werden sechs verschiedene Zelltypen unterschieden

[9] Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikaryota, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[10] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[11] Phagocytose: Aufnahme von Partikeln (organismische oder organische) in ein Vesikel, um sie zu verdauen

[12] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt; hier Rickettsien (Alpha-Proteobacteria – Gramnegative – Bacteria), Obligat intrazelluläre Bakterien in Arthropoden und anderen Tieren.

[13] Dotter: Ansammlung von Reservestoffen in Eizellen in Form von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten, besonders Glycogen

[14] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[15] Befruchtungsmembran: Dünne Lamelle, die sich nach Kontakt eines Spermiums mit der Eizelle von der Eizelloberfläche abhebt und danach durch Substanzen, die von der Eizelle sezerniert werden, verstärkt wird, damit kein zweites Spermium in die Zygote dringen kann

[16] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen, Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[17] Totale Furchung: Die Zygote und deren Abkömmlinge hin zur Blastula teilen sich vollkommen, es bleiben keine Partien ungeteilt; Teilungsweise dotterarmer Eier (Zygoten)

[18] Äquale Furchung: Alle Zellen der Blastula sind von gleicher Gestalt; Teilungsweise von Eiern (Zygoten), deren Dotter gleichmäßig verteilt ist

Eingestellt am 23. November 2024

.

Placozoa, Plattentiere:

6 Was sie von Eumetazoa trennt, mit ihnen verbindet

.

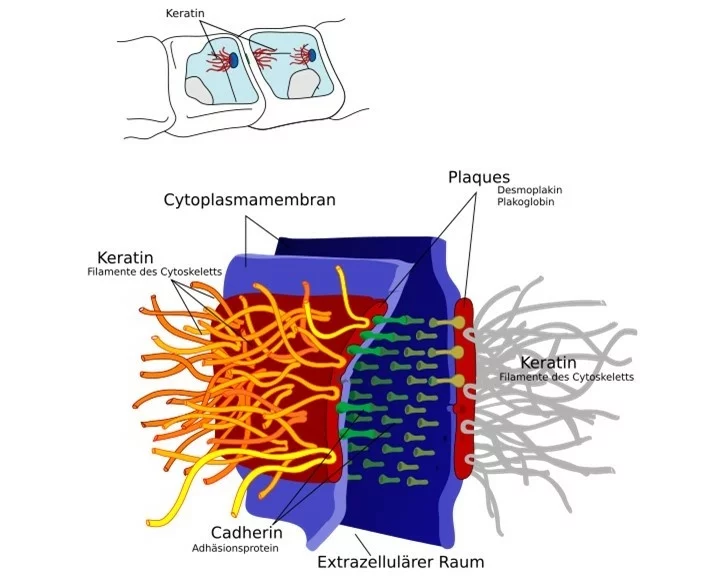

Der starken mechanischen Beanspruchung entsprechend, wenn das Tierchen

Auf dem Substrat sich bewegt oder den Körper verformt,

Und durch zellkontaktstabilisierende Desmosomen[3] verknüpft,

Nicht einzelne Desmosomen, Punkt-Desmosomen, genügen Placozoa,

In Serie, gürtelförmig treten sie auf, wie dies auch für Eumetazoa[4] gilt.

.

Eine Basallamina[5] hingegen, gang und gäbe bei Eumetazoa,

– Sie kommt bei vielen Schwämmen[6] ebenfalls vor –

Wäre Placozoa zu hinderlich für Körperverformungen,

So verzichten sie, falls sie Vorfahren tatsächlich schon hatten, wieder darauf.

.

Allen Echten Tieren[9] das kleinste, nicht sekundär reduzierte, Genom;

Gleichzeitig weisen Placozoa mit mehr als dreiundvierzig Kilobasen[10] die

Größten mitochondrialen Genome aller Animalia auf.

.

Fußnoten

[1] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[2] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt

[3] Desmosomen (Animalia): Zellstrukturen in Zellmembranen, die enge scheibenförmige, oft etwas vorgewölbte Verbindungen zwischen zwei Zellen herstellen. Sie kommen besonders in Zellen mit intensiver mechanischer Belastung, wie bei Epithelzellen, vor und verbessern den mechanischen Zusammenhalt. Dies geschieht durch Verbinden z. B. von Actin- oder Keratin-Filmenten benachbarter Zellen durch verschiedene Proteine über die Lipiddoppelmembran und den interzellulären Raum hinweg. Hinsichtlich ihrer Anordnung unterscheidet man Punkt- oder Gürteldesmosomen.

[4] Eumetazoa: Animalia ohne Parazoa (also ohne Porifera und Placozoa)

[5] Basalmembran, Basallamina: Eine dünne aus Kollagenfibrillen, Glykoproteinen und anderen Bestandteilen bestehende Schicht, die im extrazellulären Raum zwischen dem Epithel bzw. Endothel und dem angrenzenden Gewebe liegt und der Zelle dort Stabilität verleiht

[6] Schwämme: Porifera (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[7] Megabasenpaare, MBp: eine Million Basenpaare = eintausend Kilobasenpaare (KBp)

[8] Trichoplax adhaerens: Haftende Haarplatte (Placozoa – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[9] Echte Tiere: Animalia (Opisthokonta – Eukarya)

[10] Kilobasen, kB: 1000 Basen

Eingestellt am 23. November 2024

.

Bau eines Desmosoms (Schematische Darstellung)

Plaque: Deutlich abgegrenzter, etwas erhöhter Fleck. – Desmoplakin: Protein, das in Desmosomen vorkommt. – Plakoglobin: Haftprotein, das eine wichtige Rolle bei der Regulation von Zell-Zell-Verbindungen spielt. – Cadherin: Transmembrane Glykoproteine die zur Familie der calciumabhängigen Zelladhäsionsmolekülen gehören.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desmosome_cell_junction_de.svg

Autor: Mariana Ruiz

Lizenz: public domain; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Endpunkt erreicht