Batrachospermales

zum Glossar über:

Batrachospermales, Froschlaichalgenartige

1 Kennzeichnend

.

Ein Hauptstamm, aus einem oder mehreren Fäden gebaut,

Zeichnet Gametophyten[1] der Froschlaichalgenverwandtschaft aus,

Nicht nur die Fäden der Achse sind, einander zu halten, verschleimt,

Auch ihre Oberflächen erweisen sich glibbrig, ähnlich dem Froschlaich[2],

Was der Verwandtschaft den Namen verlieh.

Etwas Weiteres aber war noch der Grund:

Finden doch Batrachospermales sich im Süßwasser nur,

Dort, wo die Namengeber zu Hause sind.

.

Ein paar andere Merkmale halten sie separat:

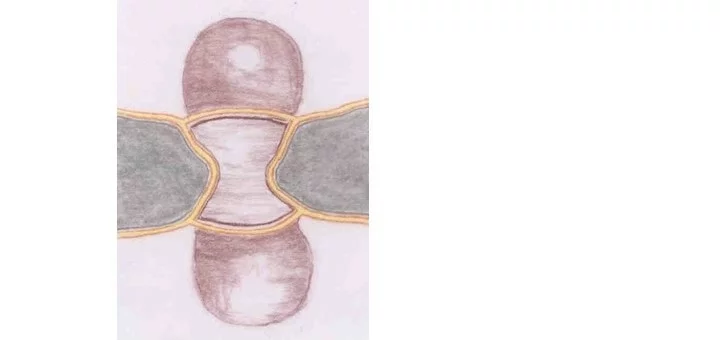

Innerhalb und außerhalb der Pfropfenmembran[3]

Liegt je eine besondere Schicht;

Dünn ist sie innen, nach außen zu überwölbt sie ein mächtiger Dom.

.

Auch der Lebenskreislauf[4] zeigt eine Besonderheit:

Tetrasporen[5] sind ihnen vollkommen fremd!

Nur eine der vier Zellen wird für den Gametophyten gebraucht.

Sie wächst auf dem Sporophyten heran,

Verankert mit Rhizoiden[8] sich am vorgegebenen Ort.

.

Doch nun der Reihe nach,

Was Batrachospermum uns zeigt.

.

Fußnoten

[1] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten)

[2] Froschlaich: Gelege von Fröschen

[3] Pfropfenmembran: Bei Rhodophyta; Lipiddoppelmembran, die den Zentralen Pfropfen durchquert, seltener überwölbt

[4] Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.

[5] Tetrasporen: bei Rhodophyta; haploide Sporen, die von der zweiten Sporophytengeneration (die erste war der Karposporophyt) gebildet werden (Tetra-, weil nach Meiose immer vier Sporen zusammen entstehen)

[6] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid, haploide Sporen

[7] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[8 ]Rhizoide: Fadenartige, wurzelähnliche, trichale oder unseptierte Auswüchse zum Festheften von Thallophyten

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Typ 2 Porenverschluss: Der Verschlussteil ist an beiden Seiten von zwei dunkel färbenden Bereichen begrenzt, wobei der äußere Bereich domförmig gestaltet ist; getrennt sind diese beiden Bereiche durch eine Plasmamembran, die sowohl an die Plasmamembran des Porus, als auch an das Plasmalemma der Zelle schließt. (Gesamtheit als Pfropf).

Nach van den Hoek et al. (1995)

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Batrachospermales, Froschlaichalgenartige

2 Der Fortpflanzung Lauf

.

An speziellen Ästen des quirlig verzweigten Etagensystems

Spermatangien[3], an anderen Ästen oder Pflanzen geformt,

Entlassen ein Spermatium[4], das auf die Trichogyne, so hofft es, von Wasser geschwemmt.

Eins wohl hat von Hunderten Glück,

Obwohl der Landeplatz langgezogen, den Hoffenden hilft.

.

Diploid[5] wird des Karpogons Kern,

Der danach mitotisch[6] mehrfach sich teilt.

Jeder gibt einem diploiden Ast, auf dem Gametophyten[7] verbleibend, den Start;

Lässt sich im Wasser verbreiten, landet irgendwo an,

Wächst zum unregelmäßigen, wenig verzweigten Fadensystem[11] heran.

.

Zur Vermehrung trägt dieser Sporophyt selbst nun bei,

Dutzende übergibt er dem Wasser damit,

Vielen Tetrasporophyten und damit Gametophyten ermöglicht so neu den Beginn.

.

Apikale Zellen des Tetrasporophytenfadensystems

Führen Meiose zwar durch, bilden keine Tetrasporen[14] jedoch:

Vier Zellen entstehen, wie zu erwarten, nach Meiose[15] zwar,

Doch werden drei kleine achtlos zur Seite gedrängt,

Die vierte übernimmt den verbliebenen Raum,

Wächst zum neunen Gametophyten heran. –

.

Warum verzichten Batrachospermen, die Frage geht uns nicht aus dem Sinn,

Tetrasporen zu bilden; vielmehr lieber gleich

Auf dem Sporophyten entstehen lassen die haploide Generation?

Wohl aus einsichtigem Grunde, fand doch an dieser Stelle die Karpospore Glücklicherweise schon Halt,

Verhilft so auch einigen Gametophyten dazu.

Dass Tetrasporen auch noch hätten das Glück

In bewegten Süßgewässern, ist wohl eher selten der Fall.

So wird das Risiko evolutiv minimiert,

Indem sogleich auf der ersten diploiden Generation,

Nicht nur ein Gametophyt wird etabliert.

Weise verzichtet Batrachospermum damit auf Sporen des Tetrasporophyts.

.

Fußnoten

[1] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina

[2 ]Karpogon: Bei Rhodophyta; das weibliche, einzellige Geschlechtsorgan mit meist dünnem, fädigem Fortsatz (Trichogyne) als Kontaktmöglichkeit für das Spermatium, um damit die Chance eines Hängenbleibens zu erhöhen

[3] Spermatangien: Bei Rhodophyta; Behälter mit einzigem Spermatium

[4] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten, bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[5] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[6] Mitose: Zuvor verdoppelte, danach kondensierte Zwillingschromosomen (Chromatiden), werden im Zuge der Mitose vereinzelt, wobei jeder neu zu bildende Tochterkern identische Chromosomen in identischer Zahl erhält

[7] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten)

[8] Karposporophyt: Bei Rhodophyta; aus der diploiden Zygote (im Karpogon entstanden) wachsen diploide Trichome aus (auf dem haploiden Gametophyten sitzen bleibend); er setzt schließlich diploide Karposporen frei, die zu meist gametophytenähnlichen Formen, zu den diploiden Tetrasporophyten auswachsen, deren Aufgabe es ist, haploide Tetrasporen zu bilden (je vier Sporen nach Meiose, deshalb Tetra-), damit wieder ein haploider Gametophyt entstehen kann.

[9] Karposporen: Bei Rhodophyta; diploide Sporen, vom diploiden Karposporophyten (der Zygote entwachsen) gebildet

[10 ]Karposporangium: bei Rhodophyta; einzelliger Behälter, in dem sich eine einzelne Karpsopore entwickelt

[11] Tetrasporophyt: bei Rhodophyta; ein zweiter diploider Sporophyt (der erste war der Karposporophyt, aus dessen diploiden Karposporen er hervorgegangen ist), der meiotisch haploide Tetrasporen (vier Sporen nach der Meiose, deshalb Tetra-), aus denen der haploide Gametophyt entsteht

[12 ]Monosporen: Bei Rhodophyta; asexuell (durch Mitosen) gebildete Sporen zur asexuellen Vermehrung von Sporophyten und/oder Gametophyten

[13 ]Monosporangium: Zelle, in der eine Monospore entsteht

[14 ]Tetrasporen: bei Rhodophyta; haploide Sporen, die von der zweiten Sporophytengeneration (die erste war der Karposporophyt) gebildet werden (Tetra-, weil nach Meiose immer vier Sporen zusammen entstehen)

[15] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Batrachospermum moliniforme, Perlschnur-Froschlaichalge mit Karposporophyten

Autor: Mike Krüger

Lizensiert unter: Creative Commons Attribution 3.0 Unported-Lizenz; unverändert

Eingestellt am 6.Juli 2024

.

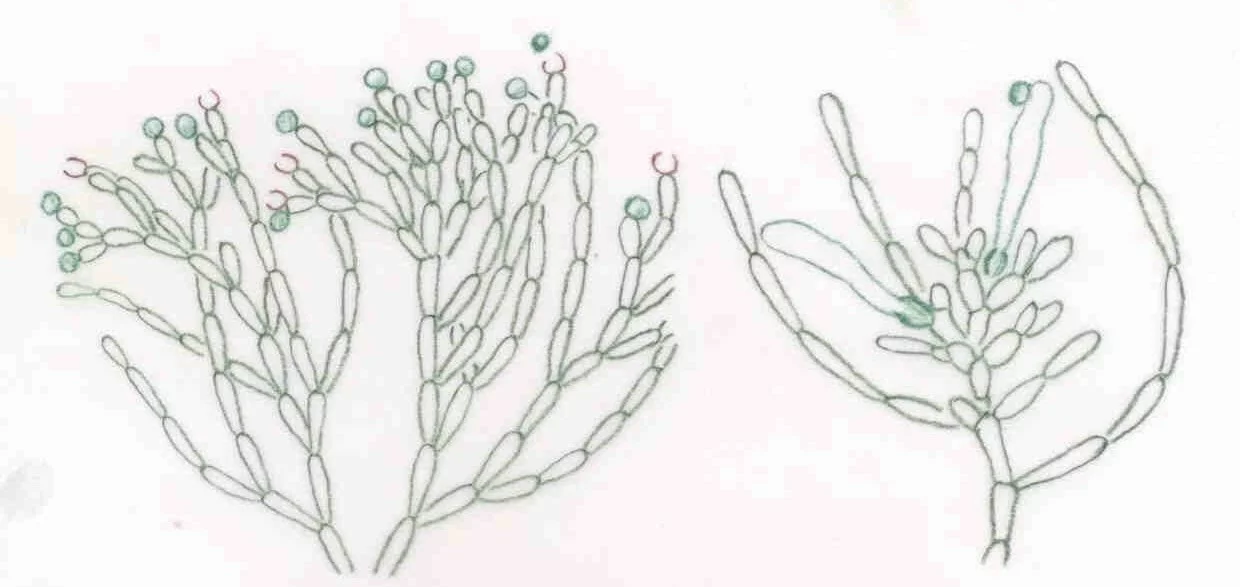

Batrachospermum, Froschlaichalge (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer)

Spermatangienstand (links): Spermatangien mit Spermatium gefüllt (dunkelgrün), leere Spermatangien (leer, Wand bräunlich dargestellt), ein Spermatium nahe leerem Spermatangium. Karpogonstand (rechts): Zwei Karpogone mit Trichogyne; eine Trichogne mit Spermatium.

Nach Esser (2000): S. 163, Abb. 76 d,e

Eingestellt am 6. Juli 2024

.