Ctenophora

zum Glossar über:

Ctenophora, Rippenquallen:

1 Erleichterung (HP)

.

Sich schwebend im Wasser zu halten,

Verhelfen wasseraufnehmende, quellende Massen,

Der sesshaften Schwämme[3] Zunft.

.

Eine Blastula[4] war auch ihnen wohl Anfang,

Die, sich einstülpend, dann Gastrula war,

Ein Außen, ein Innen, zwei Schichten sich bildete,

Gelegentlich zellenhaltige,

Gut wassergesättigte Matrix zur mittigen Gloea[7] sich dehnte,

Seine Masse damit umgebenden Wassers spezifisch‘ Gewicht[8] nahezu glich.

.

Am Randsaum des Munds[12] erweisen strukturveränderte Zellen

Besondere Dienste beim Fassen der Beute.

Bald entstehen, mit Klebknöpfen versehene Collocyten[13].

Fixieren die Fänge; Verdauungsenzyme beginnen ihr Werk!

.

Zugleich strudeln Flagellen[14] beharrlich

Partikel in bereits umfangreicheren Bauchraum[15] hinein,

Nun doppelstrategisch sich den Lebensbedarf zu sichern:

Collophora[16] tritt auf die Bühne der Welt.

.

Heftig zerrt mit kräftigen Schlägen,

Den Klebknopf zu fliehen, gefangene Beute,

Reißt sich los, überlebt den Angriff zum Nachteil des Jägers. –

Durch Drillen das Opfer ermüden[17], wäre Methode der Wahl.

.

Mancher Entfloh‘ne reißt mit dem Klebknopf

Die Zelle dem Jäger aus dem Verband; verletzt ihn beträchtlich,

Denn zu wenig verankert erwies sich die Falle.

Mehrfache Wunden bringen Collophoras Leben fast an den Rand.

.

Fußnoten

[1] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[2] Mesohyl: Zwischen äußerem und innerem Pinacoderm (bzw. Choanocyten) liegt die schleimige Matrix der Schwämme mit Versteifungselementen und wandernden Zellen verschiedenster Art

[3] Schwämme: Porifera (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[4] Blastula: Zunächst einzellschichtiges Hohlkugelstadium während der Ontogenese von Animalia

[5] Ektoderm: Äußeres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation außen verbliebene Zellschicht der Blastula

[6] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gestülpte Zellschicht der Blastula

[7] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[8] Spezifisches Gewicht: Ist diejenige Zahl, die angibt, um wieviel schwerer oder leichter eine bestimmte Raummenge eines Körpers ist als eine gleich große Raummenge Wasser.

[9] Blaualgen: Cyanobacteria (Bacteria)

[10] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[11] Choanozoa, Choanoflagellaten: Eine hier nicht näher behandelte Verwandtschaft von tierischen Einzellern, mit am Vorderpol der Zelle liegendem Kragen aus Mikrovilli; die einzelne Geißel erzeugt einen Wasserstrom, mit dem Partikel an die Mikrovilli herangeführt, festgehalten und phagocytiert werden. Sie leben einzeln, frei oder sesshaft, oft auch in Kolonien.

[12] Urmund: Öffnung der Gastrula, die nach Einstülpung der Blastula im Zuge der Gastrulation entstanden ist

[13] Collocyten: Sie bestehen aus einem halbkugelförmigen Kopf, der durch einen langen Schaft (Ankerfaden) in den Tentakeln oder ihren feinen Seitenfäden, den Tentillen, verankert ist. Der Kopf selbst ist mit zahlreichen feinen Kügelchen übersät, die bei Berührung eine klebrige Substanz freisetzen, so dass die Beute an den Tentakeln haften bleibt.

[14] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt

[15] Gastralraum: Großraum nahe des Osculums, des Mund-Afters, in den alle zuführenden engeren, dann weiteren, wasserführenden Kanäle oder Taschen münden

[16] Name für hypothetischen Vorfahren der Rippenquallen; Collophora bedeutet, Klebzellentragend

[17] Drillen (Strategie der Angler): Ziel des Drills ist es, einen Fisch durch abwechselndes Angelschnurgeben (Abrollenlassen) und Heranholen zu ermüden, um ihn schließlich landen zu können.

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ctenophora, Rippenquallen:

2 Vertäuung (HP)

.

Den Klebknopf[1] flexibel mit dehnbarer Schnur an die Zelle zu binden

Und der Mesogloea[2] tief zu versenken,

Verankerte Fallen, böte zunehmende Chancen,

Fliehenden Opfern geringfügig Freiraum anfangs zu geben.

.

Der klebrige Stoff, sezerniert aus der Zelle,

Zuvor in endoplasmatischen, dichtgepackten Cisternen[3] gebildet,

Bahnt sich Weg in hauchdünnen Röhren nach außen.

Ein Ankerfaden[4] durchdringt die darunter liegende Schicht,

Heftet in der Mesogloea sich fest:

Wirksam sind nun die Fallen vertäut.

.

Wohlgerüstet erwarten Collophoras[5] hungrige Nachkommen nun

Größere, kräftiger schlagende Algenkolonien[6]. –

.

Plötzlich erschüttert ein heftiges Beben den Körper:

Gleich mehrere Fallen sind aus den Zellen gerissen,

Gedehnte, verlängerte Fäden

Fixieren die Beute nahe des Munds.

.

Nur wenige Stellen aber des riesigen Fangs

Bleiben Collophoras Flanke nahe genug,

Enzymen die Chance zu geben, Makromoleküle zu knacken,

Teilmoleküle benachbarten Zellen zu geben.

.

Was nützt der außergewöhnliche Jagderfolg

Wenn nur kleinste Portionen des Opfers verarbeitet werden?

.

Doch schon kombinierten veränderte Gene sich neu,

Verfeinerte Apparate für höhere Effizienz zu erproben.

Denn neue Verwendungsideen für scheinbar schon unnütze Mittel

Entfalten oft anfangs nicht auszudenkende Innovation. –

.

Wohin mit den Geißeln[7] der äußeren Haut,

Wenn sie unnütz geworden?

Darauf, wie viele der Schwämme völlig verzichten?

Vielleicht besser in Taschen verwahren?

.

Tief in die mittige Enge der Cyte[8] versenkt,

Umrundet die mikrotubulilos[9] gewordene Geißel,

Umhüllt von rippig gefalteter Plasmamembran[10],

Spiralengleich mehrfach die dehnbare Angel.

.

Mit der Basis zugfest verschmolzen,

Das andere Ende am Klebsekret widerstandsfähig befestigt,

Erwartet das raffiniert konstruierte Gerät

Nun auch Kontakt mit größerer Beute. –

.

Ein heftiger Ruck schubst Collophora leicht aus der Bahn!

Eine größere Choanozoen-Kolonie[11] kreuzte den Weg,

Berührte gleich mehrere klebrige Stellen und,

Vehement nun rudernd, sich zu befreien, zieht sie Klebfallen mit.

.

Die Angeln dehnen sich, reißen nicht ab,

Denn der spiralig verkürzte Faden folgt elastisch dem Zug

Und gibt – scheinbar nur –

Dem Opfer Freiheit zurück.

.

Der Spiralfeder äußerste Dehnung ist schließlich erreicht.

Kurz nur gebremst, verkürzt sie elastisch sich wieder,

Zieht das sich wehrende Opfer aufs Neue heran,

Bis es endlich erlahmt und kapituliert.

.

Ausgedehnte Kontaktareale begünstigen

Abbau und Resorption[12] molekularer Produkte aus

Zellwand und Lumen der Beute.

Rückholspiralen bilden die Basis der Rippenquallen Evolution.

.

Fußnoten

[1] Klebknopf, Collocyten, Colloblasten (Ctenophora): Sie bestehen aus einem halbkugelförmigen Kopf, der durch einen langen Schaft (Ankerfaden) in den Tentakeln oder in ihren feinen Seitenfäden, den Tentillen, verankert ist. Der Kopf selbst ist mit zahlreichen feinen Kügelchen übersät, die bei Berührung eine klebrige Substanz freisetzen, so dass die Beute an den Tentakeln haften bleibt.

[2] Mesogloea: Gallertartiges Gewebe bei Ctenophora (Rippenquallen) und Cnidaria (Nesseltieren), den Hohltieren, das den Zwischenraum zwischen der Gastrodermisschicht und der Epidermisschicht außen füllt. Sie ist zunächst zellfrei, bei den meisten Gruppen wandern jedoch verschiedene Zellen in die Schicht ein. Es handelt sich dabei aber nicht um ein drittes Keimblatt, nicht um ein Mesoderm.

[3] Endoplasmatisches Retikulum, ER: Intrazelluläres Membransystem aller eukaryotischen Zellen; besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden, und das mit der Kernhülle in Verbindung steht

[4] Ankerfaden: Ein dehnbarer Faden, der die zur Kuppe vereinen Klebsekrete einer Collocyte mit der Basallamina der Epidermiszelle verbindet

[5] Name für hypothetischen Vorfahren der Rippenqualle

[6] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[7] Flagellum, Geißel: Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[8] Cyten: Zellen

[9] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[10] Plasmamembran, Zellmembran: Lipiddoppelmembran um den Zellinhalt herum

[11] Choanozoa, Choanoflagellaten: Eine hier nicht näher behandelte Verwandtschaft von tierischen Einzellern, mit am Vorderpol der Zelle liegendem Kragen aus Mikrovilli; die einzelne Geißel erzeugt einen Wasserstrom, mit dem Partikel an die Mikrovilli herangeführt, festgehalten und phagocytiert werden. Sie leben einzeln, frei oder sesshaft, oft auch in Kolonien.

[12] Resorbieren, Resorption: Flüssige oder gelöste Nährstoffe über äußere oder innere Oberflächen aufnehmen

Eingestellt am 23. November 2024

.

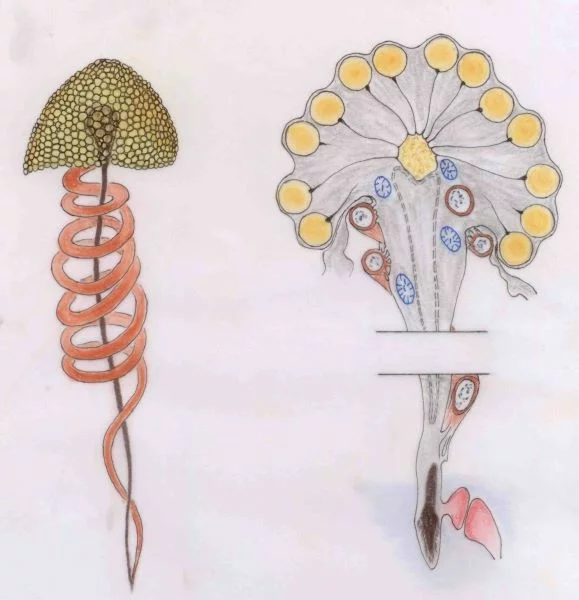

Klebzelle, Collocyte (Tusche und Kreide; Reinhard Agerer)

Links: Lichtmikroskopisches Übersichtsbild.

Klebknopf (gelbes Halbrund) aus dichtstehenden Klebkörnchen zusammengesetzt; Ankerfaden (braun), basal mit Spiralfaden (ocker), genaugenommen Schlauch (vgl. Bild rechts), verbunden.

Rechts: Längsschnitt nach Ultrastrukturaufnahmen.

Sekretgranula (gelbe Sphären), in linkem Bild als Klebkörnchen (gelb), mit Strängen verbunden, die zu einem Vesikelkomplex (hellgelb) führen, dessen Produkte an die Peripherie der Zelle transportiert wurden (Stränge als ehemalige Transportbahnen) und dort die Sekretgranula bildeten. Dem Vesikelkomplex schließt sich ein langgezogener großer Kern an, dessen Größe für erhöhte Aktivität spricht; Mitochondrien (blau) weisen auf den großen Energiebedarf für die Synthese des Klebstoffs (Sekretgranula) hin. Die basal langegezogene, verschmälerte Zelle ist in der Mesogloea (hellbläulich schattiert) verankert; eine seitliche Synapse (rot) deutet der Collocyte Abhängigkeit von Nervenzellen hin; an der Zelle Basis entspringt der Ankerfaden (dunkelbraun), der in der Zelle verankert (seitliche Vorsprünge) ist. Entlang des verschmälerten Teils der Collocyte windet sich der Spiralfaden (ocker), eigentlich ein Schlauch (sie Cytoplasma innerhalb der Wand). Kragenartig umgeben benachbarte Zellen (Deckzellen) den komplexen Klebknopf. Graue Schattierung der Zellen deutet das Cytoplasma an.

Nach Westheide & Rieger (2013) Seite 159, Abbildung 250

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ctenophora, Rippenquallen:

3 Fangzahl erhöhen

.

Im Mundbereich verdichtet, nützten Klebfallen[1] auf doppelte Weise:

Nicht gänzlich verdaute, sich lösende Teile,

Erfassen Wasserströme, die zum Bauchraum gerichtet,

Leiten entodermalen[2] Bereichen für Resteverwertung sie zu.

.

Saumartig stülpte wohl sich der Mundrand einmal hervor,

Überwölbte den Mund als kräftiger Mantel,

Formte, den erweiterten Magen nach außen verbindend,

Ihn zum röhrigen Schlund[3].

.

Den Sog in den Mundraum[4], die fördernde Strömung,

Halten zwei zierliche Poren aufrecht, am hinteren, oberen Ende platziert.

Abfall aber wird konservativ durch den Schlund noch entsorgt:

Fällt er der Strömung entgegen, bleibt sie zeitweise still, oder kehrt gar sie sich um?

.

Auf diametral gegenüberliegenden Seiten

Sprießen zwei dünne, fädig wirkende Arme[5]

Schlaff aus der Qualle hervor,

Fischen in naher Umgebung klebfallenbelegt.

.

Actinomyosinhaltige[6] Zellen inmitten der Fäden

Ebnen aktivem Wedeln und Schwingen den Weg,

Führen die Arme[7] zum beuteschlürfenden Mund;

Geputzte Tentakel angeln sodann nach Lebewesen erneut.

.

Zu klein ist der Magen für all die nahrhaften Fänge,

Zu klein die Verweilzeit, Nahrung erschöpfend zu nutzen!

So formte der Bauchraum sich zu längeren Höhlen,

Schließlich zu acht radialen Transport- und Verdauungsgefäßen.

.

Wohl erst viel später, in Zeiten beißender Tiere,

Erwiesen sich freischwebende Angelruten[8] als

Köder für hungrige Tiere, oft mit ausgesprochen katastrophaler Folge.

Zwei Alternativen boten sich, drohendem Ungemach zu entkommen:

.

Bei Gefahr zum einen Tentakel in Taschen zu bergen,

Bringt Schutz für die zarten Organe,

Zum andern darauf verzichten,

Was ein paar nur getan. –

.

Zu heftig drückt plötzlich umgebendes Wasser auf die Tentakel, Beute zu melden!

Zweifellos schlägt ein größeres Tier die kräftigen Wellen.

Schnell verschwinden die lebenden Angeln im Schlupfloch,

Warten versteckt auf wieder beruhigtes Wasser. –

Vorüber ist die Bedrohung! Da lugen die Ruten zögerlich erst,

Bald hängen zur Gänze sie wieder hervor. –

.

War zu langsam der Rückzug,

Das Wiedererscheinen vielleicht nur zu früh,

Bleibt zum Trost die Alternative:

Alles heilende Regeneration.

.

– Tentaculata[9] verwenden bis heute filigran konstruierte,

Mit Tentillen[10] besetzte Ruten,

Der Enden Zahl zu erhöhen, so die fangende Fläche.

Atentaculata[11] hingegen verzichten völlig darauf;

Auch gingen Klebfallen ihnen verloren,

Umsäumen dafür mit Hakenwimpern den Mund,

Holen ahnungslos vorbeiziehende Beute

Damit wohl in ihren Schlund. –

.

Überfischt und verarmt schon ist die nahe Umgebung der Population!

Nur nicht verzagt, denn seit urlangen Zeiten bereits

Verhelfen auf vier Mal zwei Rippen wedelnde Kämme

Zu neuen, noch kaum entdeckten Revieren.

.

Diese acht verlaufen außen vom Zentrum radial genau über engen,

Dicht mit Transport- und Verdauungszellen belegten gastralen[12] Gängen.

Punktgenau lagern sich energieproduzierende Cyten[13]

Unter den außen liegenden, kammförmigen Reihen wimperngleich schlagender Cilien.

.

Domartig zentral eine Caverne[16].

Darin, über mehreren Kämmen gelagert,

.

Quer zu den Rippen, in günstigem Abstand,

Schlagen die Wimpern[19] von oral nach aboral der Reihe nach kräftig und

Zieh‘n sich langsam wieder zurück.

Einer La-Ola-Welle[20] gleich, heben und senken sich diese Wimpern,

Bewegen und leiten Wasser ununterbrochen weiter:

Treiben so mundvoraus Ctenophora durch die endlose See.

.

Fußnoten

[1] Klebfallen, Collocyten, Colloblasten: Sie bestehen aus einem halbkugelförmigen Kopf, der durch einen langen Schaft (Ankerfaden) in den Tentakeln oder in ihren feinen Seitenfäden, den Tentillen, verankert ist. Der Kopf selbst ist mit zahlreichen feinen Kügelchen übersät, die bei Berührung eine klebrige Substanz freisetzen, so dass die Beute an den Tentakeln haften bleibt.

[2] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gestülpte Zellschicht der Blastula

[3] Schlundrohr, Pharynx (Rippenquallen): Zieht sich vom Mund bis zum Magenraum

[4] Mund-After-Öffnung (Rippenquallen, Nesseltiere): Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[5] Tentakel (Rippenquallen): Lange, bewegliche, filigrane, oft mit Seitenzweigen versehene, Klebfallen tragende Fangarme

[6] Actin-Myosin-Komplexe: Actin bildet mit Myosin für Bewegungen in Zellen Komplexe mit mehreren Fibrillen; Myosin als Motorprotein, kann Verknüpfungen zu verschiedenen Actin-Fibrillen herstellen und dadurch die Fibrillen aneinander vorbeiziehen, was in Zellbewegungen münden kann

[7] Tentakel

[8] Tentakel

[9] Tentaculata: Tentakeltragende Rippenquallen (Ctenophora – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[10] Tentillen: Seitenzweige von Tentakeln

[11] Atentaculata: Nackte Rippenquallen (Ctenophora – Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[12] Gastral: Den Magen betreffend, zum Magen gehörend (Magen mitunter im weiten Sinn, als Verdauungsraum verstanden)

[13] Cyten: Zellen

[14] Aboral: gegenüber dem Mund

[15] Cirren (Rippenquallen): Lange Wimpernbündel

[16] Caverne: Hohlraum

[17] Statolithen: Mikroskopisch kleine Körnchen aus kristallinem Calciumcarbonat [CaCO3], Calciumsulfat [CaSO4] oder Calciummagnesiumphosphat [Ca3Mg3(PO4)4], die die Wahrnehmung von Schwerkraft (und Beschleunigung) ermöglichen

[18] Calciumsulfat: [CaSO4]

[19] Kamm: Ktéis (altgr.), daher Ctenophora; Kammträger als anderer Name für Rippenquallen

[20] La-Ola-Welle: In Stadien vom Publikum ausgeführte Zuschauerwelle, die durch fortschreitendes Aufstehen und Niedersetzen erzeugt wird

Eingestellt am 23. November 2024

.

Rippenqualle

Die beiden Tentakel und Tentillen daran sind deutlich zu erkennen

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rippenqualle.jpg

Autor: R. Griswold

Lizenz: Public domain (Gemeinfrei)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Mertensia ovum (Rippenqualle)

Licht bricht sich an den Kammreihen und bildet Streifen von Regenbogenfarben. Ein Tentakel der zwei, mit denen sie Beute fängt, ist in Arbeit, der andere zurückgezogen.

Autor: Kevin Raskoff

Lizenz: Public Domain (gemeinfrei)

Eingestellt am 23. November 2024

.

Mnemiopsis leidyi (Seewalnuss)

Deutlich sind die Kämme entlang der Rippen zu erkennen und die Kanäle darunter (Mund unten, aborale Seite oben); Tentakel eingezogen.

Autor: Steven G. Johnson

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ctenophora, Rippenquallen:

4 Biradiär

.

Um Ernährung, auch Befreiung zu organisieren?

Arrangieren in Nachbarkanälen Ovarien[5] und Spermienbälle einander genau gegenüber.

.

Hereingeflimmerte Nahrung, zerlegt, resorbiert im Darmepithel[6],

Findet auf kürzestem Wege reservestoffhungrige Eimutterzellen[7]:

Warten auf Reife, frei im Wasser danach zu schweben.

.

Ovarien geben am Ende Eizellen frei.

Sie folgen der Strömung im Rippenkanal,

Verlassen den Bauchraum über den Schlund[10]

Ins umgebende Wasser.

.

Millionen von Spermien[11], gleichfalls der Qualle entschlüpft,

Mischen sich unter Eizellenflotten,

Schnellstmöglich weibliche Partner zu binden,

.

Oviparie[14] ist weit verbreitet unter Ctenophora,

Auch Viviparie[15] kommt, zwar nicht häufig, dennoch vor;

Zeigen auch Brutpflege[16], aber noch seltener,

Bleiben Nachkommen lange in der Mutter zum Schutz.

.

Wenn achtzellig, sind Schlund- und Tentakelebene schon festgelegt;

Als einmalig gilt diese disymmetrische Furchung[19]

Fürs Reich der Animalia.

Damit bestimmen Teilungen anfangs schon,

Auch die Achse von Mund zum rückwärtigen Pol.

Wiederholungen führen zu Zellen, schalenförmig gruppiert.

.

Hunderte Teilungen schließen sich an.

Periphere, rapide sich spaltende Mikrocyten[20],

Ummanteln zentrale, sich langsam vergrößernde Zellen[21],

Bilden gemeinsam die Basis baldiger Gastrulation[22].

.

Biradiär wie der Embryo

Präsentiert sich das Jungtier

Mit acht Kanälen und Rippen.

Doch bald schon

Wechseln so manche Rippenquallen

Die äußere Symmetrie. –

.

Keine deutlich abweichenden, typischen Larvenstadien kennzeichnen Rippenquallen,

Wohl können Jungtiere einfacher noch als Adulte gebaut sein.

Asexuell vermehren Ctenophora sich nur ausnahmsweise,

Wenn ein basaler Teil sich ablöst und zur vollständigen Qualle regeneriert.

.

Fußnoten

[1] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[2] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen, Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[3] Entoderm: Inneres Keimblatt der Embryogenese; im Zuge der Gastrulation nach innen gestülpte Zellschicht der Blastula

[4] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[5] Ovarien: Eizellen produzierende Organe; weibliche Gonaden

[6] Epithel: Ein- oder mehrlagige Zellschichten, die alle inneren und äußeren Körperoberflächen von Echten Tieren (Animalia) bedecken

[7] Eimutterzellen: Diploide Zellen, die nach Meiose vier Eizellen bilden

[8] Gonaden

[9] Cyten: Zellen

[10] Schlundrohr, Pharynx (Nesseltiere): Zieht sich von der Mund-After-Öffnung bis zum Magenraum

[11] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen, Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[12] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[13] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[14] Ovipar: Eizellen oder Zygoten verlassen das Mutterzoon

[15] Vivipar: Lebendgebärend; bereits entwickelte Larven, oder (junge) Adulte verlassen das Mutterzoon

[16] Brutpflege (im weitesten Sinn): Jungtieren zumindest Schutz geben

[17] Totale Furchung: Die Zygote und deren Abkömmlinge hin zur Blastula teilen sich vollkommen, es bleiben keine Partien ungeteilt; Teilungsweise dotterarmer Eier (Zygoten)

[18] Unilaterale Furchung: Die Durchschnürung der Zellen erfolgt von einer Seite

[19] Disymmetrische Furchung: Im Achtzellstadium sind bereits die beiden Symmetrieebenen des Tieres festgelegt

[20] Microcyten, Mikromeren: Bei der Blastulabildung entstehende kleinere Zellen

[21] Sterroblastula: Ein frühes ontogenetisches Stadium der Animalia, das einer dicht gepackten, vielzelligen Morula, also einem großen kugligen Zellhaufen entspricht

[22] Gastrulation: Vorgang der Gastrulabildung

Eingestellt am 23. November 2024

.

Ctenophora, Rippenquallen:

5 Genereller Bau

.

Die ersten drei Furchungen legen bereits, wie schon geschildert,

Im Acht-Zell-Stadium der Rippenqualle Symmetrie eindeutig fest.

Von außen gibt sich eine der Ebenen gut zu erkennen,

Die durch Tentakelaustrittsstellen festgelegt;

Die zweite aber lässt sich im Inneren nur sehen:

Des Pharynx‘[1] Oval teilt die Qualle gleichfalls in zwei Spiegelbildhälften,

Deren Symmetrieebne zur Tentakelebene senkrecht steht.

.

Im Inneren bleibt der bisymmetrische Bau durchwegs erhalten,

Erkennbar, legt man mittig quer einen optischen Schnitt:

Breitseits des Schlunds nehmen zwei kurze Hauptkanäle den Anfang,

Verzweigen sich nach kurzer Strecke auf gleicher Höhe mit linkem und rechtem Ast;

Der Hauptast verschwindet aus der Schnittebne Richtung Mund-After-Öffnung[2],

Kommt aber nach einer Biegung nach unten bald wieder hoch,

Dort, wo Tentakeltaschen Anschluss ans Röhrensystem finden;

Sie enden je an einem Tentakelkanal.

.

Die beiden seitlichen Äste dieser Verzeigung

– Jede Spiegelbildhälfte nimmt Identisches vor –

Teilen dichotom sich nach etwas längerer Strecke,

Enden an der Peripherie,

Geben Start den Wimpernkammkanälen[3], die nach oben und unten sich ziehen,

Ergeben somit, von beiden Seiten zusammengezählt, insgesamt acht.

.

Von des Schlunds Schmalseite nehmen keine Kanäle Ausgang,

Vielmehr liegt breitseits links und rechts je ein schlundbegleitender Kanal,

– Gleich nach der Abzweigung vom Schlund entstanden, noch vor der Teilung in drei –

Parallel Richtung Mund, enden dort, wie alle Kanäle, blind.

.

Aboral[4] erweitert sich der Zentralkanal zum

Sinnespol unterrundenden Ring;

Zwei kleine Poren richten sich davon nach außen:

Die Afterporen ohne Exkretionsfunktion.

Alles Unverdauliche schlägt vielmehr

Den Weg der aufgenommenen Nahrung ein.

.

Fußnoten

[1] Pharynx (Rippenquallen, Nesseltiere): Schlundrohr, das sich von der Mund-After-Öffnung bis zum Magenraum erstreckt

[2] Mund-After-Öffnung: Körperöffnung, die zugleich als Mund und After verwendet wird

[3] Wimpernkämme (Rippenquallen): Kammartig angeordnete Wimpern

[4] Aboral: gegenüber dem Mund

Eingestellt am 23. November 2024

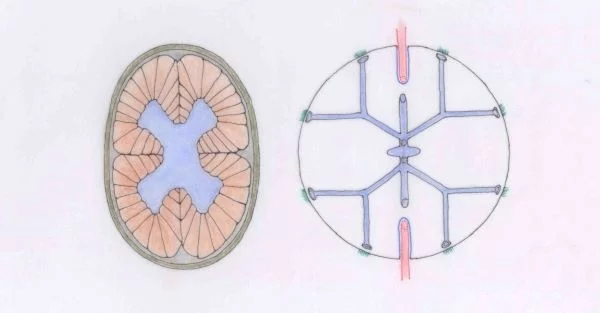

Entstehung des Gastrovaskularsystems und Kanalsystem aldulter Rippenquallen. Symmetrieebenen in beiden Bildern identisch orientiert mit Tentakelebene in der Senkrechten. (Tusche und Kreide, Reinhard Agerer)

Entstehung des Gastrovaskularsystems (links)

Deutliche Bisymmetrie erkennbar im jungen Gastralraum (blau) und in den vier Portionen des Entoderms (zellulär gezeichnet, orange); umgeben von Mesogloea (grau) und Ektoderm (moosgrün).

Kanalsystem aldulter Rippenquallen (rechts); Querschnitt in etwa auf Höhe der Mitte

Die Bisymmetrie ist erkennbar anhand der Tentakelebene (rot, Tentakel mit Tentakeltaschen) und dazu senkrecht stehend, der elliptische Schlund (Mitte). Gepunktelte Ovale und Kreise deuten vertikal verlaufende Kanäle an; periphere Kanäle unter den Kammreihen(grün) nach oben (aboral) und unten (adoral) verlaufend; benachbart zum Mund (Schlundkanäle), nur adoral verlaufend und bogig nach unten gerichtete Kanäle in der Tentakelsymmetrieebene, an denen die Tentakel beginnen.

Nach Weistheide und Rieger (2013): S. 159, Abb. 249 (rechtes Bild) und S. 160, Abb. 252H (linkes Bild)

Eingestellt am 23. November 2024

.

.

Ctenophora, Rippenquallen:

6 Verlorene Vielfalt

.

Rippenquallen kennt schon das Kambrium[1]

Fünfhundertundvierzig Millionen Jahre vor Jetzt!

Wo aber sind die sicherlich vielen Arten geblieben?

Denn einhundertundzeunzig zählt die Wissenschaft nur.

.

Entstanden im Meer, treiben auch heute nur sie dort,

Harmlos für Menschen und größere Tiere;

Werden oftmals aber schamlos verkannt:

Gelten Unkundigen als die nesseltragenden, fernen Verwandten[2].

.

Tentakellose[3] Arten verzehren gerne Ihresgleichen,

Wahllos auch Nesseltiere:

Bringt ihre harmlose Zunft in Verruf.

.

Manche bekamen, der

Form entsprechend gegeben, recht passende Namen:

Pleurobrachia pileus[13]

Bereitet die meisten Sorgen,

Setzt sie der Küstenfischer Netze doch

Mit ihren netzartig geworfenen,

Tentillentragenden Tentakeln vollkommen zu.

.

Fußnoten

[1] Kambrium-Zeit: vor 542 – 488 Millionen Jahren

[2] Cnidaria: Nesseltiere (Animalia – Opisthokonta – Eukarya)

[3] Tentakel: Lange, bewegliche, filigrane, oft mit Seitenzweigen (Tentillen) versehene, Klebfallen tragende Fangarme

[4] Haeckelia rubra: Rote Raubrippenqualle (Haeckeliidae; nicht behandelt – Tentaculata – Ctenophora – Animalia – Opisthokonta –…)

[5] Melonenquallen: Beroe spp. (Bolinopsidae; nicht behandelt – Atentaculata – Ctenophora – Animalia – Opisthokonta –…)

[6] Nesselzellen, Cnidocyten: Zellen in der Epidermis der Cnidaria, zum Beutefang und zur Abwehr dienend; bei Reizung wird ein Nesselschlauch ausgeschleudert, der häufig ein hochwirksames Gift in das Opfer injiziert

[7] Tentakel

[8] Tentillen: Seitenzweige von Tentakeln

[9] Collocyten, Colloblasten: Sie bestehen aus einem halbkugelförmigen Kopf, der durch einen langen Schaft (Ankerfaden) in den Tentakeln oder in ihren feinen Seitenfäden, den Tentillen, verankert ist. Der Kopf selbst ist mit zahlreichen feinen Kügelchen übersät, die bei Berührung eine klebrige Substanz freisetzen, so dass die Beute an den Tentakeln haften bleibt.

[10] Grazile Melonenqualle: Beroe gracilis (Bolinopsidae; nicht behandelt – Atentaculata – Ctenophora – Animalia – Opisthokonta –…)

[11] Venusgürtel: Cestus veneris (Cestidae; nicht behandelt – Tentaculata – Ctenophora – Animalia – Opisthokonta –…)

[12] Seestachelbeere: Pleurobrachia pileus (Pleurobrachiidae; nicht behandelt – Tentaculata – Ctenophora – Animalia – Opisthokonta –…)

[13] Pleurobrachia pileus: Seestachelbeere (Pleurobrachiidae; nicht behandelt – Tentaculata – Ctenophora – Animalia – Opisthokonta –…)

Eingestellt am 23. November 2024

.

.

Cestum veneris (Venusgürtel)

Venus girdles resemble transparent ribbons with iridescent edges. They may grow up to a metre in total length. Canals run the length of the ribbon in which bioluminesce activates when disturbed.

“In Ruhestellung steif wie ein senkrecht stehendes Lineal aufgerichtet im freien Wasser, die Tentakeltaschen sind beidseitig zu langen Rinnen aufgezogen, die Tentillen hängen aus den Rinnen je nach Kontraktionszustand als mehr oder weniger lange Fangfäden heraus; vier Wimpernplattenreihen sind entsprechend langgezogen, die anderen vier extrem verkürzt; Lokomotion durch Schängelbewegung; Biolumineszenz, wenn die Rippenquelle gestört wird; bis 1,5 m lang; tropisch und subtropisch, bisweilen auch im Mittelmer.“ (Westheide & Rieger (2013), Seite 162.)

Autor: Dan McGanty

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International; unverändert

Eingestellt am 23. November 2024

.

Endpunkt erreicht