7 Chromalveolata Texte M-P

zum Glossar über:

Pennales, Bilateralsymmetrische Kieselalgen

1 Schlank

.

Je länger, bei gleichem Volumen, die Zelle sich gibt,

So stärker wächst die wirksame Fläche

Zum ununterbroch‘nen Verweilen in Schwebe:

Ein Vorteil für lichtorientiertes Leben!

.

Ein Trend, der Ellipsa[1] gleichfalls erfasst,

Nachkommen diesbezüglich mehr und mehr anpasst,

Doch ohne auf Folgekosten im Innern zu achten,

Denen Vakuolen bald gegenübersteh‘n. –

.

Je vier Schlauchvakuolen, einem Knoten der Mitte entspringend,

Quälen sich deckel- und bodennah, der Enge wegen aneinander entlang,

Lassen ausreichend Platz, Zweige nach außen zu schaffen,

Doch zwischen sich kaum einen Raum:

Je zwei nehmen die eine Richtung,

Die andern wachsen entgegengesetzt;

Jeweils die schnellsten erreichen als Erste das Ende der langgezogenen Schale,

Wenden sich spitzkehrig um,

Wachsen den nachhinkenden Schläuchen entgegen,

Verschmelzen mit ihnen zum langgezogenen, englumigen Ring.

.

Der dünne Spalt, die spätere Raphe[2], zwischen den Schläuchen bleibt frei.

Die zentrale Vakuole ähnelt frappant einem Knoten,

Auch zur Mitte hinorientierte Schlauchvakuolengrenzen

Werden mit Kieselsäure bestückt.

Nach außen liegt reichlich Platz für Vakuolen als späteres Netz.

.

Der Schlauchvakuolen Zweige wachsen als Schalung für Wände

Aus silikatverstärktem Material

Hinein in das randliche Plasma[5] der Zelle,

Verzieren Deckel und Boden mit Poren und Mustern nach Wahl.

.

Fußnoten

[1] Ellipsa: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Pennales

[2] Raphe: Spalt in Boden und Deckel pennaler Kieselalgen als Voraussetzung für ihre Eigenbeweglichkeit

[3] Kieselsäure: [Si(OH)4]

[4] Mit Glucanen und Proteinen

[5] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

Eingestellt am 14. Juni 2025

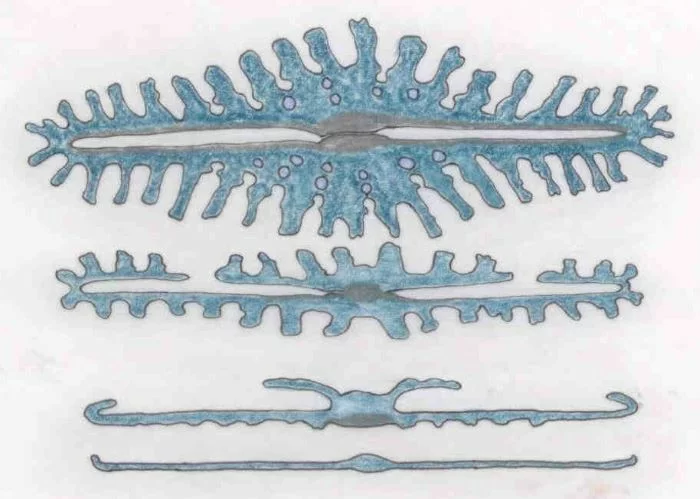

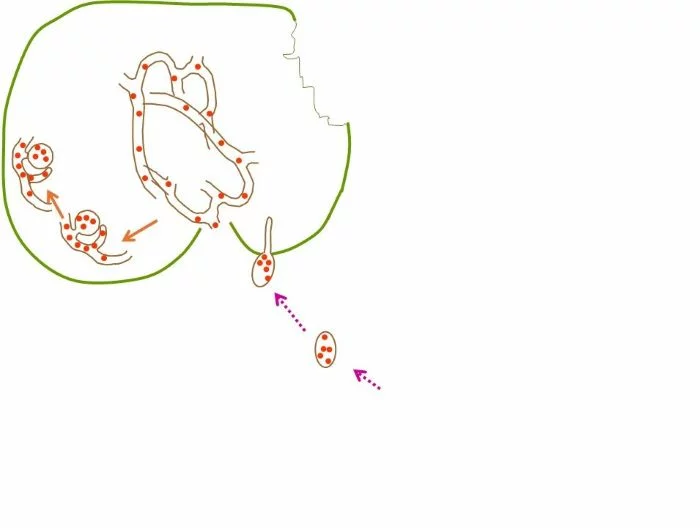

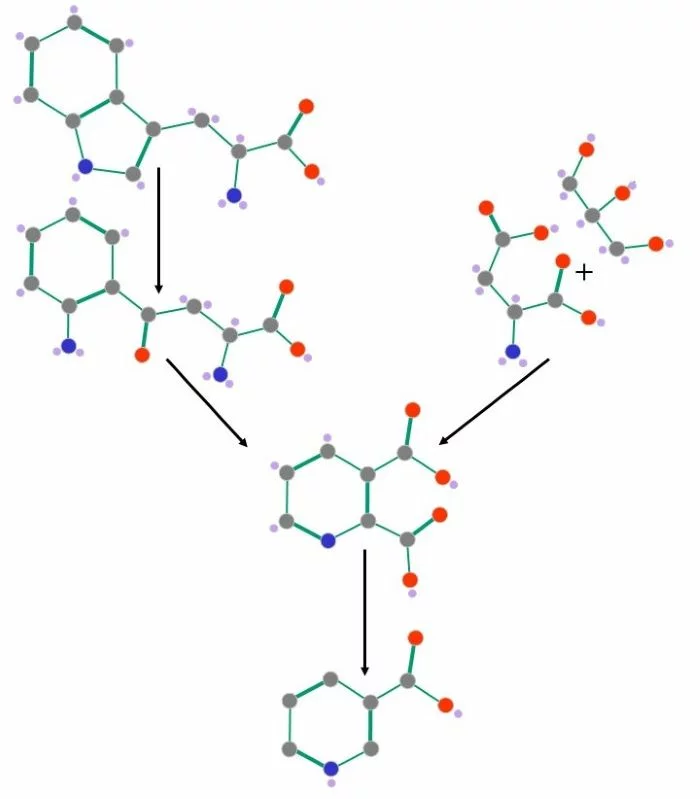

Aufbau und Ontogenie der Raphe einer Pennalen Kieselalge am Beispiel von Navicula, so wie es möglicherweise für viele Pennales gilt. Seitenteile werden danach erst und in einfacherer Organisation ergänzt. Die Entwicklung der Raphe und der Beginn der Kammerbildung wird nur für einen der beiden neu zu bildenden Böden gezeigt.

Nach: van den Hoek et al. (1993), S. 144, Abb. 9.4 (Tusche, Kreide; Reinhard Agerer)

Ganz unten: Ausgehend von einem zentralen Vesikel treiben, nachdem sich die Zelle geteilt hatte und die beiden neuen Böden gebildet werden sollen, Schläuche (dunkelblau; schwarze Linie Lipiddoppelmembran), wohl durch apikale Anlagerung von Vesikeln, in beide Richtungen gegen die verjüngten Enden der neu zu bildenden Kieselalgenschale.

Darüber: Nachdem diese das Ende erreichten, biegen sie um und verlängern sich zurück Richtung Zentrum; gleichzeitig wächst aus dem zentralen Vesikel ein zweites Paar Schläuche aus, das sich ebenfalls Richtung verschmälerter Peripherie orientiert. Schon bevor dieses Paar sich stärker verlängern konnte, zeigen sich am ersten an nach außen orientierter Seite leichte Ausbuchtungen. Im zentralen Vesikel, der zum Knoten werden wird, werden erste Ablagerungen von Silikat sichtbar (dunkelgrau).

Darüber: Nur wenig noch verlängert sich das zweite Paar Schläuche. Der Treffpunkt der beiden Paare ist noch nicht erreicht, schon treiben überall peripher seitliche Zeige aus. Der Knoten ist nun gefüllt mit amorphem Silikat.

Ganz oben: Langsam und schnell wachsende Paare trafen sich, vereinten sich mit ihren Spitzen, schließen nun beidseits des Knotens die Raphe ein. Raphenzugewandt lagern die Schläuche Silikat ein. Den Knoten durchzieht eine Engstelle der Raphe. Auch das restliche Lumen der Raphe wird später erheblich verengt. Die seitlich ausgewachsenen Lappen wurden länger, anastomosieren basal miteinander und schließen nach und nach Alveolen (hellblau) ein, die, wie bei Centrales, als Schablonen für die Kammern der Wände dienen. Lappen und Alveolen breiten sich über den ganzen Boden aus und ergeben schließlich ein arttypisches Muster.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

.

Pennales, Bilateralsymmetrische Kieselalgen

2 Stocherkahn

.

Navicula[1] zeigt, was sie kann:

Rast mit fünfunddreißig Stundenmillimetern voran,

Trifft sich mit Ihresgleichen

Zum ewig fast dauernden Stelldichein.

.

Oft schon schien die Weise

Der schnellen Bewegung geklärt,

Bis neue Details alte falsifizierten

Und die Suche von vorne wieder begann.

.

Wenn nicht doch noch alles täuscht,

Ist jetzt die Frage geklärt:

Auf einer Stelzenreihe marschiert sie dahin!

Neugierig wie dies geschieht? –

.

Begleitet von längsverlaufenden Bündeln Actinfilamenten[4],

Mit tausend und mehr Transportvesikeln[5] assoziiert;

Sie sind der neuen Erkenntnis zentraler Befund.

.

Feinste Fäden Glucans[6], schön gebündelt,

Schützt die Vesikelmembran vor Wasser.

Hält sie vorerst noch trocken,

Später wird aber Wasser gebraucht.

.

Dem Faltenrücken entlang geordnet,

Reihen sich, frei im Plasmalemma beweglich,

Mikroporen zur zellumlaufenden Schwimmkolonie,

Ständig für Andockmanöver herangebrachter Vesikel bereit.

.

Frei beweglich sind die Poren,

Doch Ordnung hält das Actin.

Zieht sie als Drehkarussell,

Als geschlossenen, endlos laufenden Ring

Mit glucanbefüllten Vesikeln an ihrem Rücken;

Docken entleert dann wieder ab.

.

Drückten Glucanfilamente durch des Plasmalemmas Poren,

Hinein in der Raphe verengten Spalt.

Gierig umgebendes Wasser saugend,

Verlängern sie sich, verdicken sich zur elastischen Stelze,

Ragen etwas aus der Enge hervor, halten in der Pore aber sich fest

Und stemmen, weil von Actin die Pore gezogen, das Schiffchen Stück für Stückchen dahin.

.

Nur am Knoten und am Ende der Raphe,

Beladen Vesikel vorbeikommende Poren nicht.

Viele Glucane gehen offensichtlich verloren,

Denn eine Schleimspur ist dafür Indiz.

.

So ist ein hochkomplexes System etabliert.

Wie schwer wohl fielen Diatomeen die ersten Schritte dafür?

Wo und wie war der Anfang,

Wo die Idee fixiert im Genom?

.

Nicht selten wird eine einzige Raphe gelegt,

Rücklings scheint sie Monoraphiden[7] nicht nötig.

Warum darauf manche wieder gänzlich verzichten,

.

Fünfzig Millionen Jahre nach Centrillas[10] Lebensbeginn

Erwies sich endlich diese Methode serienreif.

Doch auch Centrillas fortgeschritt‘ner Verwandtschaftskreis

– Oft als eigene Ordnung, Coscinodiscales, apostrophiert –

Hält sich nicht immer reglos am Ort.

.

Ein Röhrenorgan steht ihnen, exzentrisch gelegen, hervor.

Mit zum Stiel geformten, verschleimten Glucanen sitzen sie fest.

Aus dem Inneren zum Tänzeln vielleicht noch gebracht,

Ist Folge der Radiärsymmetrie[11]:

.

Der Coscinodiscen Schalen zeigen oft je nach Art ein

Solches Röhrenorgan, womit sie fest sich fixieren an das Substrat,

Nicht vertragen zu werden von der Strömung des Wassers.

Weil viel älter der Radiärsymmetrischen Schalen, die gefunden im Kieselgur[12],

– Sie existieren zumindest seit einhundertundzwanzig Millionen Jahren,

Pennales erst etwa seit siebzig Millionen davon –

Nehmen Experten an, Raphen hätten den Ursprung in solch einem Röhrenorgan.

Denn auch manche Pennales setzten auf diese Methode;

Jedoch jenseits des Raphenendes nur.

.

Fußnoten

[1] Navicula: Schiffchen-Kieselalge (Pennales – Bacillariophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola” –…)

[2] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt;

[3] Raphe (Kieselalgen): Längsspalt in Boden und Deckel pennaler Kieselalgen als Voraussetzung für ihre Eigenbeweglichkeit

[4] Actinomyosin-Komplexe: Actin bildet mit Myosin für Bewegungen in Zellen Komplexe mit mehreren Fibrillen; Myosin als Motorprotein, kann Verknüpfungen zu verschiedenen Actin-Fibrillen herstellen und dadurch die Fibrillen aneinander vorbeiziehen, was in Zellbewegungen münden kann.

[5] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[6] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[7] Monoraphid: Pennales mit nur einer, der ventralen Raphe

[8] Benthal: Lebensbereich am, auf dem und im Boden von Gewässern

[9] Pelagial: Uferferner Freiwasserbereich oberhalb der Bodenzone (Benthal)

[10] Centrilla: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Centrales

[11] Radiärsymmetrisch: Durch einen Gegenstand, Organismus oder Organismenteil lassen sich mehr als zwei Symmetrieebenen legen

[12] Kieselgur; Kieselerde: Ein aus fossilem Diatomeenschlamm entstandenes Sedimentgestein

Eingestellt am 14. Juni 2025

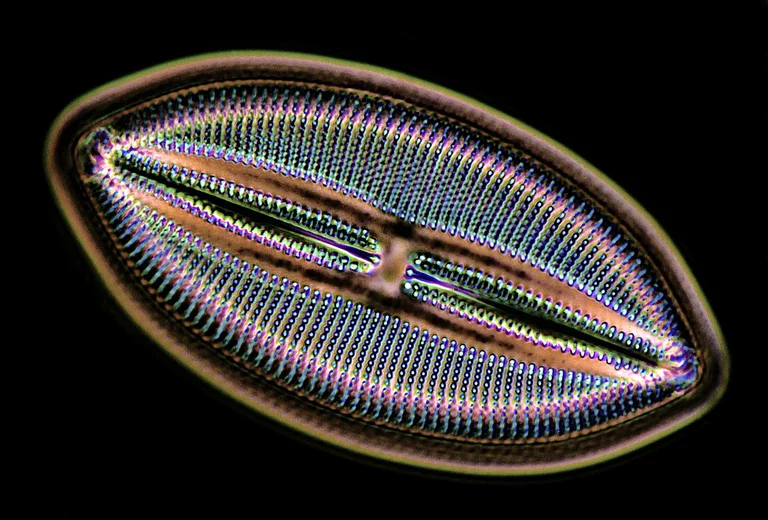

Lyrella hennedy (Pennales)

reverse phase contrast

Autor: Massimo brizzi

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Pennales, Bilateralsymmetrische Kieselalgen

3 Stelldichein

.

Verlockend ist, der Schleimspur zu folgen!

Schlich doch vielleicht ein Partner vor kurzem vorbei;

Recht frisch scheint noch die Fährte.

Wie weit entfernt mag die Schachtel wohl sein?

.

Er nähert sich der Auserkor‘nen,

Überholt sie ein Stück, bleibt Seit an Seit neben ihr,

Beendet natürlich die gleitende Fahrt.

Mit Schleim umgeben sich die vereinten Zwei. –

.

Wozu Spermatozoide[1] noch bilden,

Wenn sich die Partner gefunden bereits?

Warum auf Reisen ins Ungewisse Spermatozoide schicken,

Wenn direkter Eintritt Gefahr des Verlusts umgeht?

.

Stimuliert durch die Nähe,

Bereiten sich beide auf Fortpflanzung[2] vor.

Reduzieren zunächst den doppelten Satz Chromosomen[3],[4];

Sparen die zweite meiotische Teilung[5] für später sich auf.

.

Nur eine Zygote[6] findet ausreichend Platz

Im eng begrenzten Verschmelzungskanal,

Der sich aus zwei Papillen[7] gebildet,

Nachdem sie bereit sind zur Konjugation[8].

So wird nur ein Kern Gene Nachkommen geben,

Der andere zieht sich mit einer Spur Protoplasma[9] zurück und – stirbt.

.

Auch der verbliebene Kern verliert

Nach Vollzug der zweiten meiotischen Teilung

Den Zwilling für immer

Und bleibt, allein nun volle Verantwortung tragend,

Dem Gegenüber als einzige Wahl.

Doch auch dort überlebt

Von den möglichen Vieren

Nur ein Exemplar.

.

Sie lupfen den Deckel[10] am Ende ein wenig,

Wölben genau gegenüber dem Partner die Konjugationspapille hervor,

Schieben den haploid-einkernigen Protoplast ein Stück in den Tunnel,

Der zur gängigen Röhre verschmolz,

Bringen die Kerne in dessen Mitte[11],

Lassen als Pärchen[12] sie ruh‘n.

.

Zur Sphäre gebläht,

Sinkt sie, ohne der Hektik des Alltags zu achten,

Rekreationsbedürftig in Schlaf.

.

Erholt verschmelzen später die Kerne[15].

Die größtmögliche Flachschachtel passt raumsparend die Cyste[16] in sich hinein,

Weist Finalposition den vereinten Chloroplasten zu

– Jeder Gamet[17] nahm einen nur mit –

Öffnet die Cyste, gibt frei die großgewachs‘ne, neue Pennale:

.

Fußnoten

[1] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[2] Sexuelle, geschlechtliche Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[3] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[4] Erste meiotische Teilung: Reduktionsteilung

[5] Zweite meiotische Teilung: Mitotische Teilung

[6] Zygote: Diploide Zelle, gelegentlich zweikernige Zelle (Pennales), die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, gelegentlich ohne Verschmelzung (Pennales), im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[7] Papille: Kleine Hervorwölbung einer Zelle

[8] Zellkonjugation: Zellen legen sich zwecks Fortpflanzung eng aneinander, lösen Zellwände auf oder nutzen vorhandene Poren oder enge Hohlröhren (z. B. Escherichia coli; Pennales), um genetisches Material zu transferieren.

[9] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[10] Epitheka: Schachteldeckel der Kieselalgen; im Gegensatz zu Hypotheka, Schachtelboden

[11] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[12] Zweikernstadium

[13] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[14] Kieselsäure: [Si(OH)4]

[15] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[16] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[17] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[18] Glucanfibrillenbündel

[19] Damit liegt ein diploider Organismus vor, denn nur die Gameten sind haploid

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Peronosporomycetes, Falsche Mehltaupilze i.w.S.

1 Das Risiko war wohl zu hoch

.

Entscheidend für der Wesen Entwicklung ist Austausch von Genen,

Neukombination schon vorhandener Information,

Zweier Individuen haploider Kerne[1],

Flexibel dadurch zu bleiben, verändert das Umfeld, die Nische, sich.

.

Drei verschiedene Antworten fanden Peronosporomycetes auf die Probleme,

Vor die sie immer wieder gestellt:

Mit zu viel, doch oft auch zu wenig Wasser zu leben,

Wenn Individuen mit unterschiedlichen Kernen[4] zu selten, gar einander nicht treffen,

Weil zu dünn sie gesät, zu sehr die Umwelt sie trennt;

Weil deswegen sporadisch nur Sexualität ist gegeben

Und trotzdem Bedarf zur Vermehrung, dringend besteht.

.

Antworten für diese Fragen bilden ein Ganzes,

Ein Syndrom[5], das Erfolg ihnen bis heute gewährt.

Wären drei gefundene Lösungen nicht zusammengetroffen,

Hätten bestimmt sie die Zukunft verfehlt. –

.

Ein wichtiger Faktor war, Hyphen[6] zu bilden,

Einfache Fäden, nicht untergliedert, siphonal[7];

Keine Kompartimente wollten sie bilden[8], die der Kerne Freiheit würden begrenzen,

Vielmehr war freies Kernvermehren, freies Wandern ihr Ziel.

Treffen sich unterschiedlicher Individuen Hyphen,

Können Brücken[9] sie bilden – was womöglich zwar selten geschieht –

So ihre Kerne durchmischen, ohne Sex[10] zu vollziehen,

Erhöhen auch so im Schlauch[11] der Kerne Diversität.

.

Je höher die Zahl der Kerne in ihren Schläuchen,

Umso heterogener werden sie auch durch Mutation.

Was negativ aber sich auswirken könnte,

Wird durch der Kerne Menge verdeckt.

Ein Zweites noch wirkt in ähnlicher Weise:

Durch die Bank sind die Kerne diploid[12].

.

Oogamie[13] als Drittes gilt der Evolution immer als fortschrittliche Lösung,

Um möglichst viele Reserven weiterzugeben an die neue Generation.

Ein Zuviel an Wasser verfrachtet eher die Spermatozoiden,

Erhöht die Gefahr, dass keines die Eizelle trifft,

Wird sexuelle Fortpflanzung unmöglich damit. –

.

Viele Pflanzen setzen auf Nähe der beiden Organe,

Umhüllen sie mit engen Behältern zum Schutz,

Damit auch kleinste Tropfen an Wasser genügen

Als Medium für der Spermatozoiden Transfer.

Braunalgen[16], von denen wir später noch hören,

Behalten darin Ei- und Samenzellen[17] bis ihr Einsatz kommt,

Schicken Spermatozoide dann in Massen ins Wasser,

Damit eines zumindest, wie gewollt, eine Eizelle trifft. –

.

Keine Hüllen bilden aber Peronosporomyceten um ihre Sexualorgane[18],

Beschreiten den eigenen Weg:

Bilden zwar Eizellen in Oogonien,

Spermatozoide in Antheridien, die meist unmittelbar benachbart;

Beide verschmelzen miteinander,

Männliche Kerne wandern

– Keine Spermatozoide –

Die, wie die Eizelle, längstens haploid,

Aus ihrer Wiege[21] sich lösen, sobald sie gereift.

.

Diese Weise, zwei Kerne zusammenzubringen,

Zeigt Vorteile, wenn viel Wasser in der Umgebung und auch, falls tropfbares fehlt;

Nachteilig aber ist ihr Bestreben, beide Organe möglichst nahe zu halten,

Stammen die Kerne dann doch oft von ein und demselben Schlauch.

Der Kerne Heterogenität aber, die sich nach einiger Zeit versammelt,

Bringt, wenn auch geringe, dennoch Variabilität!

.

Als Dauerzygoten[22] können eine Weile sie warten

Bis zum Keimen günstig die Zeit,

Treiben je eine Hyphe aus dem Innern,

Vermehren mitotisch[23] die Kerne, schon wäscht siphonal ein Schlauch,

Der unmittelbar Hyphensysteme, Mycelien[24], bildet,

Oder doch zunächst zu diploiden Zoosporen[25] führt.

.

Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen, Fortpflanzung sexuell zu sichern,

Bleibt die Effektivität wohl eher beschränkt.

So setzen auch sie auf asexuelle Vermehrung,

Bilden Sporangien[26], entlassen mitotisch gebildete Zoosporen daraus.

.

Umständlich aber wirken Sporangien, zumindest zu Beginn der Evolution,

Entlassen zunächst sie doch Sporen, die, wie eine Birne geformt,

Mit beiden Geißeln[27] am vorderen, schmäleren Ende.

Erst nachdem für kurze Zeit sie sich encystiert[28],

Entschlüpft eine zweite Sporengeneration, die

Nierenförmig und seitlich die Geißeln trägt;

Auch diese Form setzt sich, nachdem sie umhergeschwommen,

Geißelverlierend fest, bevor mit Hyphe sie keimt. –

.

Natürlich fragt sich der Leser:

Warum solche Umständlichkeit?

Ein evolutives Prinzip steckt wohl dahinter:

Möglichst sich weit zu verbreiten, Risiken damit zu streu’n[29];

Eine zweite Chance, treffen sie Wasser, wird ihnen damit geben:

Bessere Lebensbedingungen zu finden, an einem anderen Ort.

.

Die Evolution aber hieße nicht Weiterentwicklung,

Bliebe auf diesem Niveau alles besteh’n.

Sie reduziert schlussendlich alle beweglichen Stadien:

Reproduziert Peronosporomycetes mit Zygoten und Konidien[30] nur.

.

Fußnoten

[1] Befruchtung: Verschmelzung der Protoplasten (P!) von Gameten oder Gametangien mit unmittelbar anschließender Karyogamie (K!)

[2] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[3] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[4] Konträrgeschlechtliche, kompatible Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig

[5] Merkmalssyndrom: Merkmale, die miteinander auftreten, sich mitunter vorteilhaft ergänzen

[6] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[7] Siphonal (Algen, Pilze): Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[8] Nicht durch Querwände getrennte Räume

[9] Anastomosen (allgemein): Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[10] Geschlechtliche, sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!), wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[11] Siphonale Hyphe

[12] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[13] Oogamie: Verschmelzung eines haploiden, beweglichen Spermatozoids mit einer unbeweglichen, nährstoffreichen Eizelle

[14] Antheridium (Peronosporomycetes): Männliches Gametangium, das seine Kerne in das Oogon einspeist

[15] Oogonien: Eizellbehälter

[16] Braunalgen: Phaeophyceae (Chromophyta – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[17] Spermatozoide

[18] Antheridum und Oogon

[19] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[20] Oogonium

[21] Oogonium

[22] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[23] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[24] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[25] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[26] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[27] Geißeltyp (Eukarya, heterokont): Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie ungleich gestaltet; eine ist mit zwei Reihen seitlicher Haare ausgestattet und ragt nach vorne, die andere ist glatt und peitschenartig nach hinten gerichtet

[28] Encystieren: Mit widerstandsfähiger Wand umgeben, um eine Überdauerungsform zu bilden

[29] Risikominimieren, Risikostreuen: Ein entscheidendes Prinzip der Evolution. Um Verluste an möglichen Nachkommen möglichst zu reduzieren, haben sich erfolgversprechende Strategien entwickelt; z. B. Risikostreuen, was bedeutet, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alle Sporen, Samen oder Früchte, auf einmal reifen zu lassen und in einem Schub zu verbreiten. Zeitliche Streuung z. B. erhöht die Wahrscheinlichkeit, günstige Zeiten für die Verbreitung durch Vektoren zu treffen, oder Perioden für günstiges Wachstum oder fürs Überleben, etc. Freilich wird dabei während eines Zeitpunktes die Menge der Verbreitungseinheiten geringer, doch am Ende wird sich diese Strategie evolutiv für den Organismus lohnen. Wenn aber Organismen fürs Wachstum auf zeitlich beschränktes Vorkommen günstiger Bedingungen angewiesen sind, wird eine explosionsartige Vermehrung die günstigste Lösung sein; in diesem Zusammenhang sind dann schnell reagierende Nebenfruchtformen mit ihren asexuell entstandenen Verbreitungseinheiten von Vorteil, z. B. dann, wenn ein Substrat (Stärke, Zucker, Partner eines Symbionten, Wirt eines Parasiten) stark umworben ist oder nur kurzzeitig zur Verfügung steht. Dieses Risikostreuen ist vergleichbar mit der Risikominimierung, die Aktieninhaber anwenden, wenn sie unterschiedlichste Aktien in ihrem Portfolio sammeln

[30] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Peronosporomycetes, Falsche Mehltaupilze i.w.S.

2 Was sonst noch auffällt

.

Cellulose[1] stabilisiert ihre Zellwand,

Nicht so hochfibrillär geordnet, wie von Plantae[2] gewohnt,

Zumindest die schier endlosen, verzweigten Schläuche[3],

Sind damit gegen Druck und Angriff schützend umhüllt;

Katastrophe wär' ein Riss, in den Hyphen[4], der

Inhalt wäre verloren dem ganzen System und flösse aus;

Zoosporen[5], biegsam elastisch,

Sparen Ressourcen – auch des Gewichtes wegen – rasen dahin.

.

Zwei biosynthetische[6] Wege verlaufen in anderer Weise

Als von Echten Pilzen[7] genutzt:

Unechte Pilze[8], wie Peronosporomyceten auch heißen,

.

Über 3-C-Verbindungen gewinnen Unechte Pilze Nicotinsäure[16],

Dass Fungi keine beweglichen Stadien besitzen,

Ist sicherlich bekannt.

.

Fußnoten

[1] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

[2] Plantae: Echte Pflanzen (Eukarya)

[3] Siphonal (Algen, Pilze): Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[4] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[5] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[6] Biosynthese: Molekülsynthese durch Organismen

[7] Echte Pilze: Fungi (Opisthokonta – Eukarya)

[8] Unechte Pilze, Cellulosepilze: Peronosporomycetes (Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[9] Lysin: Aminosäure

[10] Nicotinsäure: Als Amid benötigt für NAD-Synthese

[11] Lysinbiosynthese der Peronosporomycetes: siehe folgende Abbildung

[12] Lysinbiosynthese der Fungi: siehe folgende Abbildung

[13] Diaminopimelinsäure: Eine 7C-Dicarbonsäure mit zwei endständigen Carboxy-Gruppen [–COOH], deren benachbarter Kohlenstoff eine Amoniumgruppe [–NH2] trägt; Ausgangsmolekül für Lysinbiosynthese

[14] α-Adipinsäure: Ausgangsmolekül für Lysinbiosynthese

[15] Nicotinsäurebiosynthese der Fungi: siehe folgende Abbildung

[16] Nicotinsäurebiosynthese der Peronosporomycetes: siehe folgende Abbildung

[17] Echte Pilze: Fungi (Opisthokonta – Eukarya)

[18] Tryptophan: Aminosäure mit aromatischem (= mit konjugierten Doppelbindungen); Kohlenstoff(hetero)zyklus

Eingestellt am 14. Juni 2025

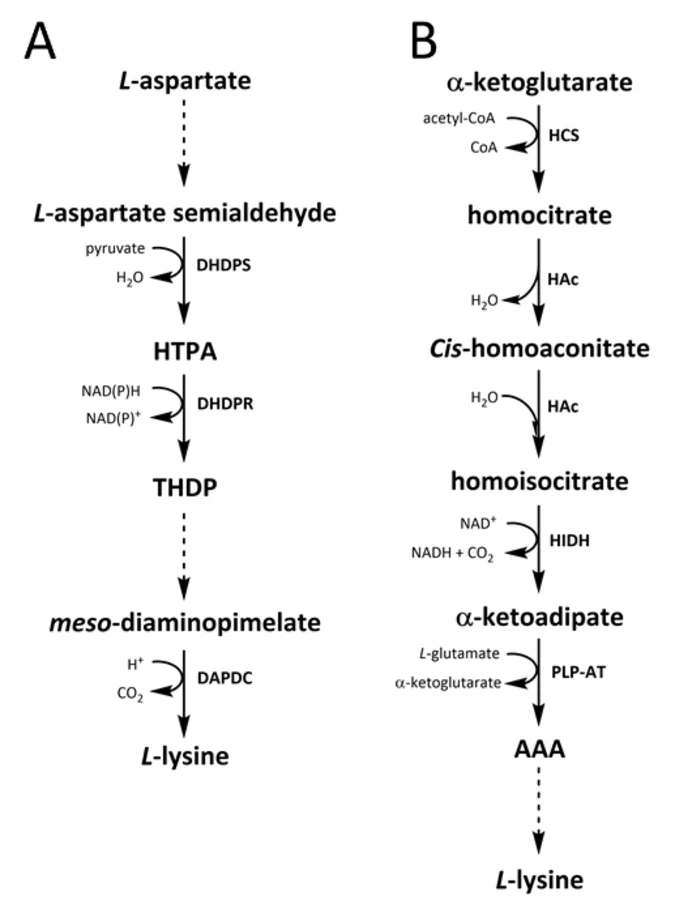

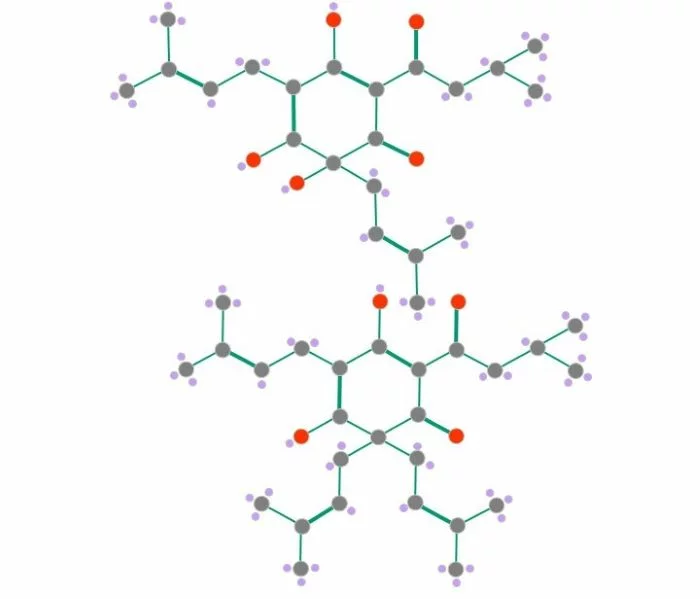

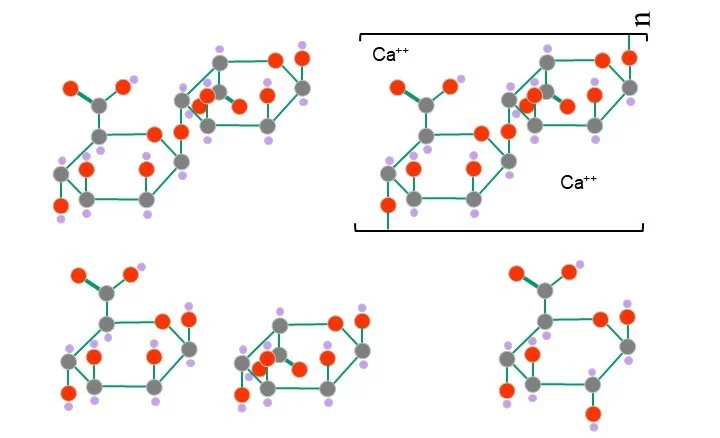

Lysinbiosynthesewege von Pilzen

Autor: Tatiana soaresdacosta

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Links: Peronosporomycetes und Plantae. Hier entsteht über die m-Diaminopimelinsäure (DAP; ihr Synthesewege aus Asparaginsäure, Aspartat, ist kurz angegeben) das Lysin.

Für mehr Detailinteressierte: DHDPS = Dihydrodipicolat-Syntase; DHDPR = Dihydrodipicolinat-Reduktase; HTPA(S) = Hydroxy-Tetrahydro-Dipicolinsäure; THDP = Tetrahydrodipicolinat; DAPDC = Diaminopimelat-Decarboxylase. (Strukturformeln der Moleküle werden hier und im Glossar nicht angegeben)

Rechts: Fungi und Animalia. Hier erfolgt die Lysinbiosynthese aus Alpha-Amino-Adipinsäure (AAA; ihr ihr Synthesewege aus a-Ketoglutarat ist kurz angegeben) und über einige weitere Schritte.

Für mehr Detailinteressierte: HCS = Homocitratsynthase; HAc = Homocitrat-Aconitase; HIDC(H?) = Homoisocitrat-Decarboxylase; PLP-AT = Pyridoxalphosphatabhänige Aminoadipat-Transaminase;

Die Lysinbiosynthese der Peronosporomycetes (Unechte Pilze, Cellulosepilze) und Fungi (Echte Pilze, Chitinpilze) unterscheiden sich damit grundsätzlich.

Eingestellt am 14. Juni 2025

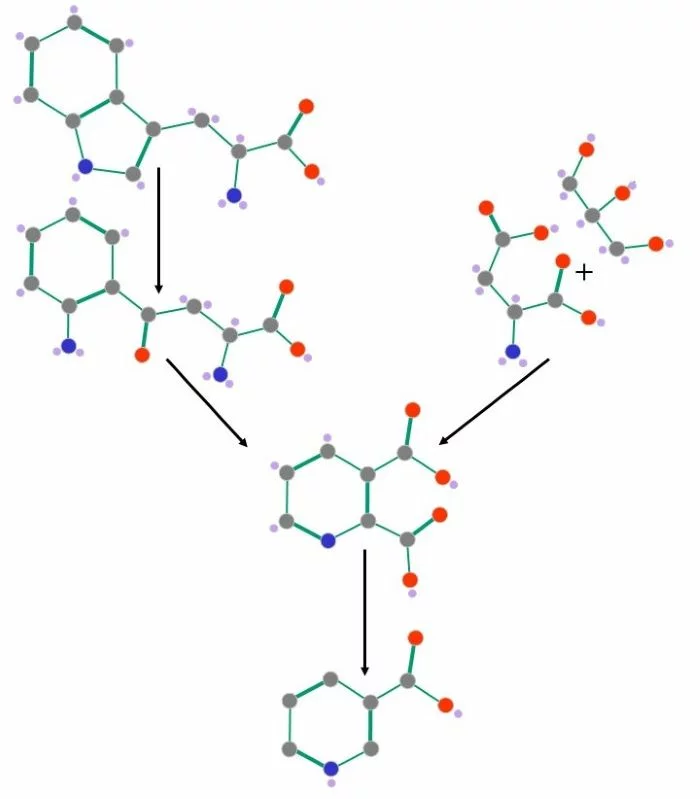

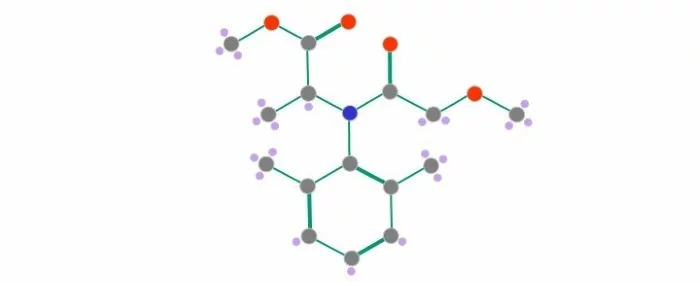

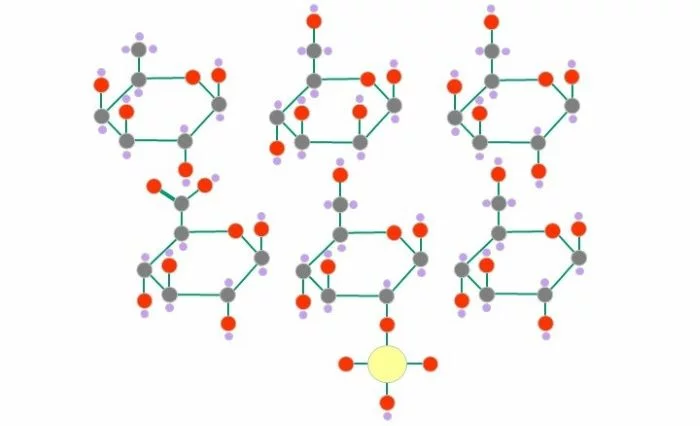

Nikotinsäuresynthese bei Pilzen (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Linker Pfad: Syntheseschritte bei Fungi und Animalia

Links oben Tryptophan, darunter ein Umbauprodukt, darunter Chinolinsäure, darunter Nicotinsäure

Rechter Pfad: Syntheseschritte bei Bacteria, Peronosporomycetes und Plantae

Rechts oben Glycerin, darunter Asparaginsäure, darunter Chinolinsäure, darunter Nicotinsäure

Grau: Kohlenstoff; blau: Stickstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Peronosporomycetidae, Falsche Mehltaue i.e.S.

1 Kurzdiagnose

.

Keine speziellen Ringe verstärken der Geißeln Basis, wie sie bei Saprolegniomycetidae[1] so üblich,

Vielmehr ist ihre Armierung in Schraubengängen angebracht.

Unter der Terminalplatte[2] fehlt eine Verstärkung,

Halten trotzdem des Schlagens Belastungen aus.

Dort, wo bei Saprolegniomycetidae zwei Tubuli[3] sich in der Zelle gruppieren,

Streckt sich bei Falschen Mehltaupilzen[4] ein Viererpaket.

.

Peronosporomycetidae sparen sich birnförmige Zoosporen[5],

Bilden der zweiten Generation Zoosporen[6] nur;

Manche verzichten auch darauf noch,

Setzen, was früher Sporangium[7] war, gleich zur Ausbreitung ein.

.

Fußnoten

[1] Saprolegniomycetidae: Wasserschimmel i. w. S. (Peronosporomycetes – Straminilipila – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[2] Terminalplatte (Geißel): Auf Höhe des Flagellatenkörpers wird in der Geißel eine „Platte“, ein im TEM dunkel kontrastierendes, verwandtschaftsabhängig gestaltetes Septum eingezogen

[3] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[4] Echte Mehltaue: Erysiphales (Leotiomycetes – Apothecienascomycota – Unitunicate Ascomycota – Inoperculate Acomycota – Pezizomycotina –…)

[5] Erste Zoosporengeneration: Birnförmig gestaltete Zoosporen

[6] Zweite Zoosporengeneration: Nierenförmig gestaltete Zoosporen

[7] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

Eingestellt am 14. Juni 2025

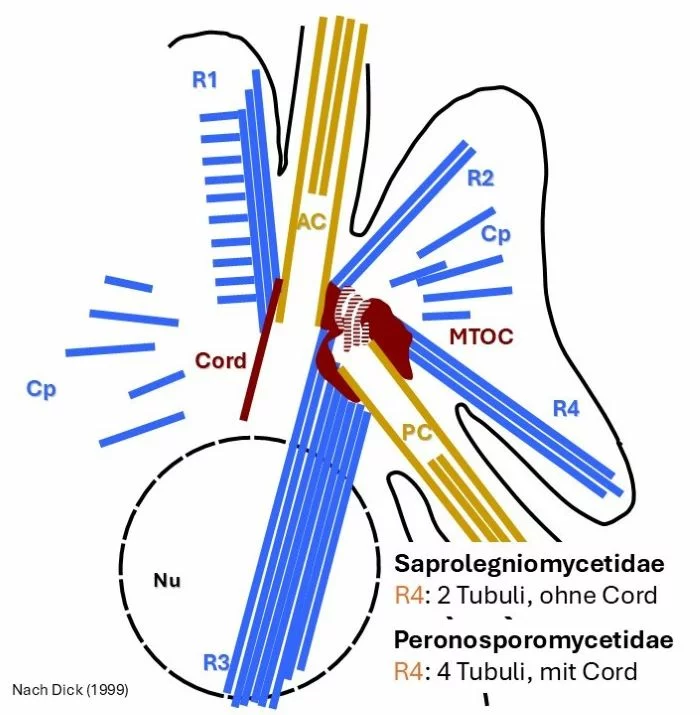

Flagellenbasen von Peronosporomycetes: Saprolegniomycetidae und Peronosporomycetidae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Microtubulibündel aus unterschiedlicher Zahl von Microtubuli mit ihrer typischen Anordnung: R1 und R2 aus drei bzw. zwei Mikrotubuli begleiten die Basis des vorderen Flagellums (AC), des Wimpernflagellums; R4 und R3 sind nach hinten Richtung glatter Geißel gerichtet (PC). Daneben liegen noch einzelne ins Cytoplasma gerichtete Mircotubuli (Cp). Neben einem sog. Cord (Schnur) sind noch weitere dunkel kontrastierende flagellenbasenzusammenhaltende Elemente (Flagellenwurzel) zu finden; davon ein gestreiftes Element. Nu: Nucleus, Zellkern; MTOC: Microtubuliorganisationscentrum.

Saprolegniomycetidae weisen in R4 nur zwei Microtubluli, und kein Cord auf, Peronosporomycetidae in R4 vier Microtubluli und das Cord ist vorhanden.

Nach Dick (1999)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Peronosporomycetidae, Falsche Mehltaue i.e.S.

2 Entwicklungskreislauf

.

Als Parasiten[1] durchziehen Peronosporales grüne Blätter mit

Treiben aber dann Haustorien[6] in angrenzende Zellen,

Sich zu versorgen und intensiver noch zu besiedeln das Blatt;

Meiosen[9] darin bereiten sexuelle Fortpflanzung vor.

.

Alle anderen haploiden[10] Kerne werden geopfert

Für die einzige Eizelle, die nach Meise entsteht;

Viele meiotisch gebildete Antheridienkerne aber wandern nach Verschmelzung beider Behälter durch die geöffnete Pforte;

Wollen je Erster, der Glückliche, sein.

Wen das Glückslos trifft, kann im Vorhinein niemand ahnen,

Doch wer ungeduldig wartet an der zu öffnenden Tür, hat wohl die beste Position.

.

Doch betrachten wir nun das weitere Treiben der Hyphen,

Bevor in Oogonien die einzige Dauerzygote[11] reift:

Zu schwach sind die Hyphen bei allem Unwesen, das im Inneren sie treiben,

Des Blatts Epidermis[12] von innen zu lösen; eingesperrt

Bleiben sie, bis Schwachstellen sie finden: der

Blattunterseite Gasaustauschpforten[13] verwenden für ihren Vermehrungsdrang.

.

Hyphenbüschel, entspringen den allzu engen Stomata[14],

– Zum Glück ist dort davon dicht übersät das Blatt –

Zwängen sich durch diese Engen, bleiben, wollen doch das Gleiche nicht wenige,

Schmal; verstärken, ist die wartende Freiheit doch trotz aller Feuchte rauh,

Die Wände, zu trotzen drohendem Welken und

Bleiben daher steif-aufrecht. Doch ihr Treiben geht weiter voran,

Bis sie zum Bäumchen mit Krone geworden,

Bis sie entsprechend des Vorhabens sich zu verzieren, genügend gereift.

.

Ovale Bällchen an der Zweige Ende

Sind nicht zur Zierde geboren; Früchten gleich,

Steh‘n die dort entstand‘nen Sporangien[15]

Prall gefüllt mit allem, was das Bäumchen nach oben gedrückt:

Aller Inhalt von Stämmchen und Zweigen

Sammelt in den Bällchen sich an.

.

Abgedichtet, verschlossen wird nun der Zugang,

Damit nichts mehr zurückfließt, nichts verloren mehr geht;

Dem Vertrocknen, auch einem Platzen, zu wehren,

Werden auch ihre Wände nicht wenig verstärkt.

.

Nun sind sie fürs Werfen, selten zum Schießen, bereitet.

Warten, nachdem alles im Trocknen, wie man so sagt,

Tatsächlich auf schwindende Feuchte, auf trocknende Winde,

Damit Ästchen benachbarter Bäumchen sich verhaken mit dichtem Gezweig,

– Hygroskopisch[16] bewegen sich Stämmchen beim Trocknen,

Auch wieder zurück, wenn feuchter, die Wände wieder befüllt –

Sporangien mit Ruck, Spannungen zwischen den Zweigen entlastend,

Fortkatapultieren weit weg vom Blatt,

Dass, von Luftströmung getragen, dann fallend,

Landen auf einem, vielleicht entfernterem, geeignetem Blatt.

.

Bleiben liegen, haften, worauf sie gelandet.

Wenn Regenwasser sie weiter umgibt,

Wird es lebendig in den liegenden Bällchen,

Zoosporen entsteh‘n der nierenartigen Form[17],

Durchschlüpfen die Öffnung, in des Sporangiums Wand, die vor kurzem entstanden,

Schwimmen im Tropfen – wohin denn wohl? –

Zu einer Spaltöffnung, falls es gelingt, falls sie ausreichend nah,

Oder warten auf Regen, der sie weiter versprengt.

Falls rechtzeitig dies glückt, ruhen sie,

Zieh‘n die Geißeln[18],[19] ein, umgeben sich mit schützender Wand.

Nicht lange dauert das Schlummern,

Mit Hyphe dringen sie durch die Spaltöffnung in das Blatt.

.

Das Neue Grün ist somit befallen!

Der Unhold – aus pflanzlicher Sicht – breitet sich aus.

Ist günstig das Wetter, der Wind, wechselnde Feuchte, Regen,

Wird in Kürze erkranken der ganze Bestand.

.

Befallene Stellen vertrocknen allmählich!

Fallen längstens im Herbst mitsamt ihren Blättern ab,

Bleiben dort liegen. Darin ruhen über den Winter Zygoten,

Die zum Überdauern gedacht, warten auf des Frühlings Signal.

.

Ein Schlauch treibt hervor, durchbrach der Dauerzygote Hülle,

Bildet nur ein Sporangium am Ende daran,

Das bei Regen sich öffnet, Zoosporen entlässt darin zu schwimmen,

Dessen Tropfen zu jungen Blättern sie hoffentlich spritzt. –

.

Dem aufmerksamen Leser kommt bestimmt der Gedanke:

Zu sehr hängt der Mehltau vom Regen doch ab!

Nur wenn tropfbares, beschwimmbares Wasser verfügbar,

Vollendet sich seiner Entwicklung Lauf.

.

Die Evolution hatte, menschlich gesprochen, den gleichen Einwand:

Gab deshalb manchen Arten Alternativen zur Wahl,

Will nicht ausreichender Regen den Sporangien Zoosporen entlocken,

Dringt ein Schlauch des Bällchens über Stomata ein ins Blatt.

Nun wirkt es nicht als Sporangium,

Eine Konidie[20] ist geworden daraus, wie der Fachmann dies nennt.

.

Niemand, der etwas evolutionsbiologisch schon denkt, wird noch verwundern,

Was als nächsten Schritt im Schilde sie führt:

Sporangien wird die noch mögliche Wahl völlig genommen,

Benehmen als Konidien sich ohne Verzug.

.

Fußnoten

[1] Parasit, Schmarotzer: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.

[2] Siphonal (Algen, Pilze): Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[3] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[4] Interzellulär wachsend: Wenn Hyphen nur in den Zellwänden der Pflanzen wachsen und nicht in die Zelle mit Hyphen oder Haustorien eindringen

[5] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[6] Haustorien, Senker (Pilze): Spezielle Ausstülpungen von Hyphen, die in Zellen fremder Organismen eindringen, dabei aber nicht direkten Kontakt zum Protoplasten bekommen, bleibt doch die Zellmembran der Wirtszellen erhalten; sie vergrößert sich hingegen wenn nötig gar, um den voluminöser werdenden Eindringling zu umhüllen, es werden zudem Zellwandmoleküle des Wirts dazwischen abgelagert, die allerdings unter dem Einfluss des Parasiten dünnschichtig bleiben und sich nicht, wie für eine Zellwand typisch wäre, geregelt ordnen. Über diese Haustorien werden Substanzen dem Protoplasten entnommen.

[7] Oogonien: Eizellbehälter

[8] Antheridium: Männliches Gametangium, das seine Kerne in das Oogon einspeist

[9] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[10] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[11] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[12] Epidermis (Plantae): Äußerste, einzelllagige Schicht von Blättern, Stengeln und Blütenorganen; bei Wurzeln wird sie Rhizodermis genannt

[13] Spaltöffnungen (Pflanzen): Spaltförmige Öffnungen in der Epidermis des Blatts/Stengels zum Gasaustausch (O2, CO2) und zur Abgabe von Wasser (Transpiration)

[14] Stomata: Spaltöffnungen

[15] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[16] Hygroskopische Bewegung: Durch Quellung bzw. Austrocknung von Pflanzen- oder Pilzstrukturen entstehende Krümmungsbewegungen, grundgelegt durch asymmetrische Wandschichtungen; sind nur auf physikalische Prozesse zurückzuführen, ohne Beteiligung lebender Zellen.

[17] Zweite Zoosporengeneration: Nierenförmig gestaltete Zoosporen

[18] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[19] Geißeltyp (Eukarya, heterokont): Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie ungleich gestaltet; eine ist mit zwei Reihen seitlicher Haare ausgestattet und ragt nach vorne, die andere ist glatt und peitschenartig nach hinten gerichtet

[20] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

Eingestellt am 14. Juni 2025

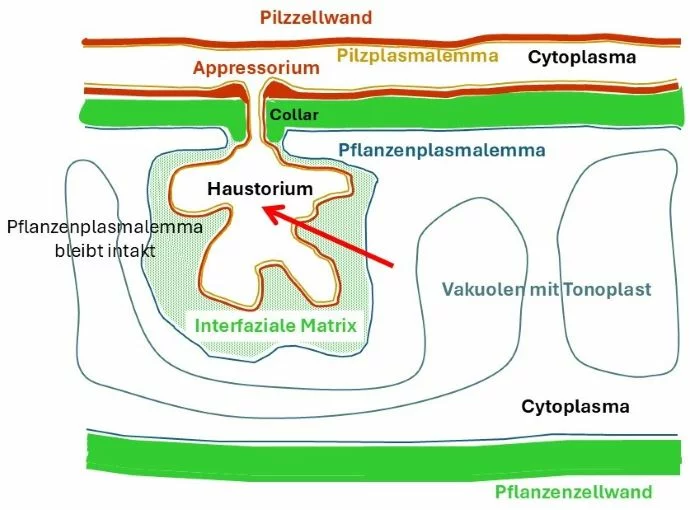

Aufbau eines Haustoriums parasitischer Pilze in Pflanzen (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Selbsterklärend. Entscheidend ist die Bildung eines Appressoriums (der Parasit heftet sich damit großflächig an, damit er sich nicht selbst wegdrückt, wenn er mit Enzymen und mit Kraft die Zellwand durchdringt), des Collars (der vergebliche Versuch des Wirts, den Parasiten außenvor zu halten), die Vergrößerung des Pflanzenplasmalemmas (den Parasiten fern des Protoplasten zu halten); dabei spielt auch die Interfaziale Matrix eine Rolle (Abkapslungsversuch, aber durch den Einfluss des Parasiten gelingt kein ordentlicher Aufbau schützenden Zellwandmaterials).

Eingestellt am 14. Juni 2025

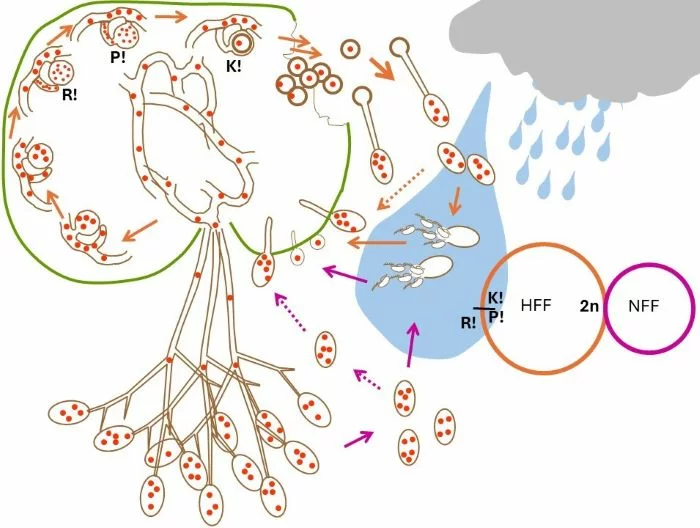

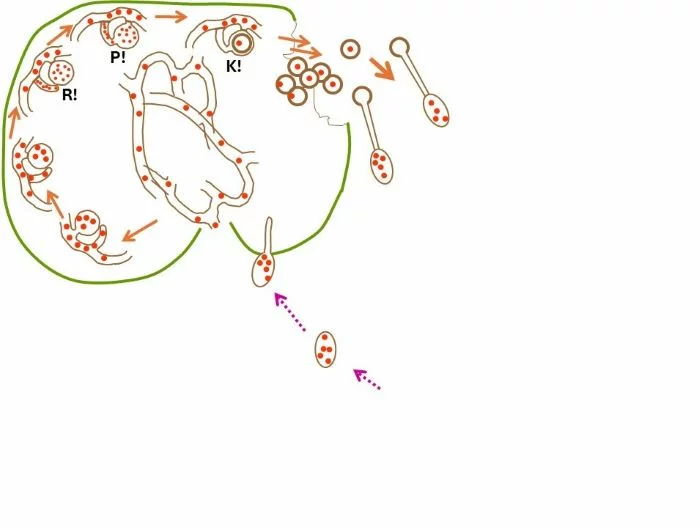

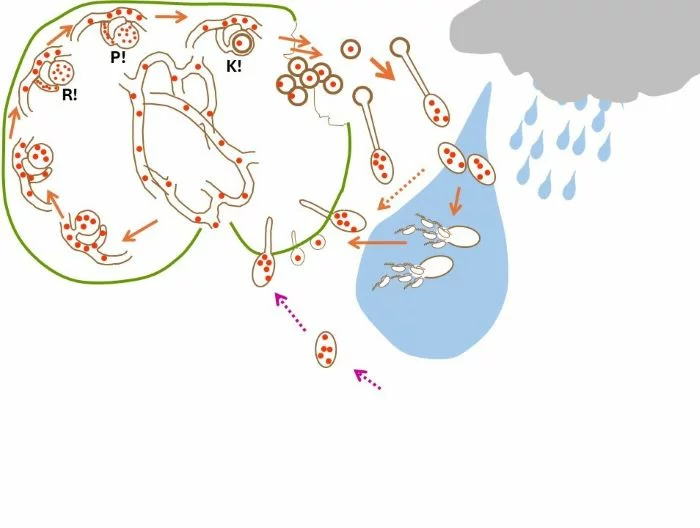

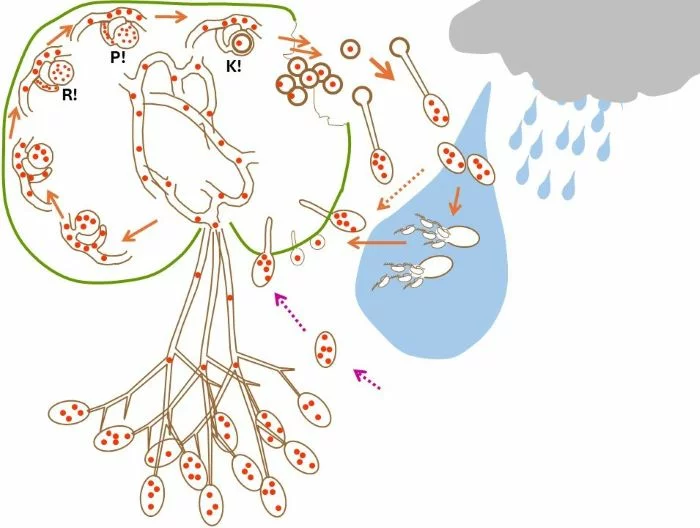

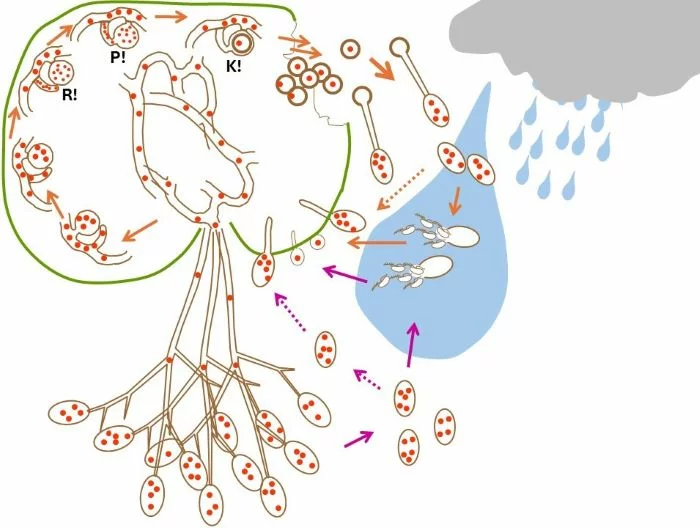

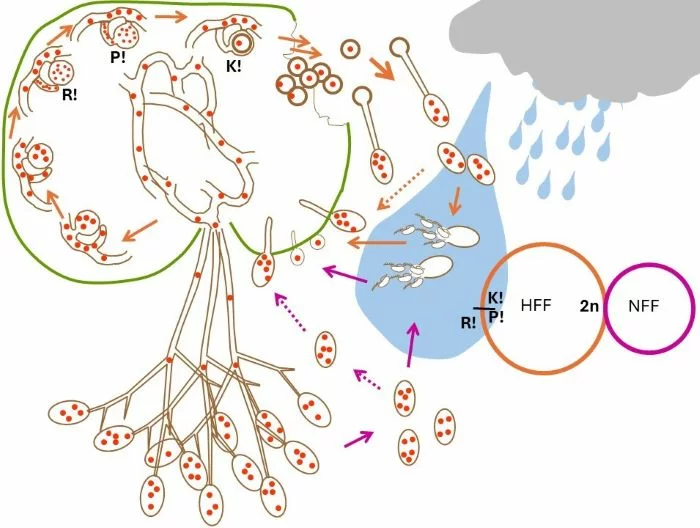

Lebenskreislauf der Peronosporomycetidae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Diploid vielkernige (große rote Punkte) Konidien kommen auf der Unterseite eines Blattes zu liegen, treiben einen Keimschlauch und dringen durch eine Spaltöffnung ein.

Das interzellulär wachsende, siphonale Hyphensystem (viele große rote Punkte, keine Querwände) dringt mit Haustorien in Zellen ein und, falls genügend ernährt, erfolgt mitunter schon bald die sexuelle Fortpflanzung mit Antheridien- und Ooogonienbildung. Antheridien und Oogonien sind zunächst vielkernig diploid (große rote Punkte).

Unter Meiose (R!) werden beide Gametangien mit vielen haploiden Kernen ausgestattet (kleine rote Punkte), danach erfolgt die Plasmogamie (P!), wobei nur Kerne und keine Gameten in das oosphärenfühende Oogon gebracht werden. Meist bildet sich eine einzige diploide Zygote (große runde Punke) nach Karyogamie (K!), die, als Dauerzygote ausgestattet, eine längere Ruheperiode überstehen kann.

Im nächsten Frühjahr werden aus den abgestorbenen, am Boden liegenden Pflanzenresten die Dauerzygoten frei und keimen mit einem Keimschlauch, an dessen Ende sich ein Sporangium entwickelt.

Die weitere Entwicklung hängt zum einen ab von der Verfügbarkeit von Wasser (nur ausreichende Feuchte oder tropfbares Wasser vorhanden) und von der Gattungszugehörigkeit. Manche Arten haben die umweltbedingte Wahlfreiheit zwischen zwei Möglichkeiten zu entscheiden, anderen sind auf die eine der beiden Weiterentwicklungsmöglichkeiten fixiert:

Ist tropfbares Wasser vorhanden, keimen darin die Sporangien mit der zweiten Zoosporengeneration (nierenförmige Zoosporen), die sich auf der Pflanzenoberfläche encystieren und von dort aus über die Spaltöffnungen in das Blatt eindringen. Bei nur ausreichender Feuchtigkeit verhalten sich die Sporangien wie Konidien (Zoosporen werden nicht gebildet; durchbrochener brauner Pfeil), sondern keimen mit einem Keimschlauch aus, um ebenfalls in das Blatt einzudringen. Damit ist der sexuelle Kreislauf geschlossen, können doch an siphonalem Hyphensystem wieder Organe für sexuelle Fortpflanzung gebildet werden.

Doch Parasiten sind immer darauf bedacht, über schnelle asexuelle Vermehrung eine hohe Potenz für Neuinfektionen zu entwickeln, und dies geschieht hier über Sporangien- bzw. Konidienträger, die sich aus den Spaltöffnungen der befallenen Pflanze entwickeln. Wichtig ist diese schnelle Vermehrung, weil die Wirtspflanzen nur zeitweise zur Verfügung stehen und oft auch nur während eines beschränkten Zeitraums infizierbar sind. Meist erfolgt diese Weise der Vermehrung vor der sexuellen Fortpflanzung. Überwiegend sind die Träger gut verzweigt, um an den Zweigenden möglichst viele Propagulen zu bilden. Über hygroskopische Bewegungen können sich stärker differenzierte Träger mit ihren Ästen verhaken, eine mechanische Spannung aufbauen, die sich durch Abrutschen der zunächst festsitzenden Äste entlädt und dabei die Propagulen plötzlich abstreift, die damit wegkatapultiert werden können. Dies geschieht, trocknen die Träger aus und in gleicher Weise werden sie wieder angefeuchtet.

Diese asexuell gebildeten Propagulen können in gleicher Weise (oder auch nicht; wenn sie für eine der Weisen festgelegt sind) als Sporangien oder als Konidien keimen (durchgezogene oder durchbrochene Pfeile). Damit ist auch die asexuelle Vermehrung (violette Pfeile) zum Kreis geschlossen.

Zu einem Kreisschema zusammengefast, ergibt sich ein diplontischer Entwicklungszyklus, bei dem nach Meiose (R!) nur die Kerne des Antheridiums und des Oogons haploid sind und unmittelbar danach Plasmogamie (P!) und Karyogamie (K!) zur diploiden Zygote erfolgen, die wieder mit diploid

siphonalen Hyphen keinem kann (HFF; brauner Kreis). Die NFF (violetter Kreis) bestimmt einen wesentlichen Teil des Lebenskreislaufes. Dieser Kreis müsste demnach entschieden größer sein als der Kreis, der für die HFF gezeichnet ist.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden acht Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 14. Juni 2025

Diploid vielkernige (große rote Punkte) Konidien kommen auf der Unterseite eines Blattes zu liegen, treiben einen Keimschlauch und dringen durch eine Spaltöffnung ein.

Das interzellulär wachsende, siphonale Hyphensystem (viele große rote Punkte, keine Querwände) dringt mit Haustorien in Zellen ein und, falls genügend ernährt, erfolgt mitunter schon bald die sexuelle Fortpflanzung mit Antheridien- und Ooogonienbildung. Antheridien und Oogonien sind zunächst vielkernig diploid (große rote Punkte).

Unter Meiose (R!) werden beide Gametangien mit vielen haploiden Kernen ausgestattet (kleine rote Punkte), danach erfolgt die Plasmogamie (P!), wobei nur Kerne und keine Gameten in das oosphärenfühende Oogon gebracht werden. Meist bildet sich eine einzige diploide Zygote (große runde Punke) nach Karyogamie (K!), die, als Dauerzygote ausgestattet, eine längere Ruheperiode überstehen kann.

Im nächsten Frühjahr werden aus den abgestorbenen, am Boden liegenden Pflanzenresten die Dauerzygoten frei und keimen mit einem Keimschlauch, an dessen Ende sich ein Sporangium entwickelt.

Die weitere Entwicklung hängt zum einen ab von der Verfügbarkeit von Wasser (nur ausreichende Feuchte oder tropfbares Wasser vorhanden) und von der Gattungszugehörigkeit. Manche Arten haben die umweltbedingte Wahlfreiheit zwischen zwei Möglichkeiten zu entscheiden, anderen sind auf die eine der beiden Weiterentwicklungsmöglichkeiten fixiert:

Ist tropfbares Wasser vorhanden, keimen darin die Sporangien mit der zweiten Zoosporengeneration (nierenförmige Zoosporen), die sich auf der Pflanzenoberfläche encystieren und von dort aus über die Spaltöffnungen in das Blatt eindringen. Bei nur ausreichender Feuchtigkeit verhalten sich die Sporangien wie Konidien (Zoosporen werden nicht gebildet; durchbrochener brauner Pfeil), sondern keimen mit einem Keimschlauch aus, um ebenfalls in das Blatt einzudringen. Damit ist der sexuelle Kreislauf geschlossen, können doch an siphonalem Hyphensystem wieder Organe für sexuelle Fortpflanzung gebildet werden.

Doch Parasiten sind immer darauf bedacht, über schnelle asexuelle Vermehrung eine hohe Potenz für Neuinfektionen zu entwickeln, und dies geschieht hier über Sporangien- bzw. Konidienträger, die sich aus den Spaltöffnungen der befallenen Pflanze entwickeln. Wichtig ist diese schnelle Vermehrung, weil die Wirtspflanzen nur zeitweise zur Verfügung stehen und oft auch nur während eines beschränkten Zeitraums infizierbar sind. Meist erfolgt diese Weise der Vermehrung vor der sexuellen Fortpflanzung. Überwiegend sind die Träger gut verzweigt, um an den Zweigenden möglichst viele Propagulen zu bilden. Über hygroskopische Bewegungen können sich stärker differenzierte Träger mit ihren Ästen verhaken, eine mechanische Spannung aufbauen, die sich durch Abrutschen der zunächst festsitzenden Äste entlädt und dabei die Propagulen plötzlich abstreift, die damit wegkatapultiert werden können. Dies geschieht, trocknen die Träger aus und in gleicher Weise werden sie wieder angefeuchtet.

Diese asexuell gebildeten Propagulen können in gleicher Weise (oder auch nicht; wenn sie für eine der Weisen festgelegt sind) als Sporangien oder als Konidien keimen (durchgezogene oder durchbrochene Pfeile). Damit ist auch die asexuelle Vermehrung (violette Pfeile) zum Kreis geschlossen.

Zu einem Kreisschema zusammengefast, ergibt sich ein diplontischer Entwicklungszyklus, bei dem nach Meiose (R!) nur die Kerne des Antheridiums und des Oogons haploid sind und unmittelbar danach Plasmogamie (P!) und Karyogamie (K!) zur diploiden Zygote erfolgen, die wieder mit diploid.

.

Peronosporomycetidae, Falsche Mehltaue i.e.S.

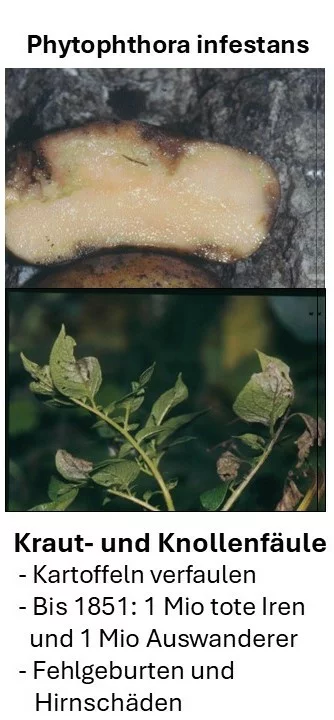

3 Verderblinge: Phytophthora infestans (AP)

.

Aus Südamerika kam in Amerikas Norden Phytophthora infestans[1],

Breitete sich um achtzehnhundertundvierzig gehörig dort aus.

Verschifft mit Saatgut, erreichte die Knollenfäule[2] Europa,

Vernichtete viele Kartoffelbestände[3]. Groß war die Not!

.

Besonderes in Irland, wo Kartoffeln weithin als Grundnahrungsmittel galten

Und Mitte der achtzehnhundertundvierziger Jahre dann

Schlechtes Wetter beste Wachstumsbedingungen für den Schmarotzer,

Für die Bevölkerung aber katastrophale Ernährungsbedingungen schuf:

Millionen Iren starben vor Hunger und

Viele Einwohner suchten ihr Glück in USA.

.

Heute bekämpft man die Kartoffelverderber breit strategisch,

Was schon mit Anbau- und Pflegemaßnahmen beginnt,

Wie Anhäufeln der Pflanzen, damit die Knollen tiefer zu liegen kommen und

Weiter entfernt sind von der Ackerkrume Sporangienlast[4];

Zeitiges Unkrautentfernen zur Durchlüftung der Krautschicht,

Dass nicht sich haltende Feuchte Phytophthora infestans‘ Tun unterstützt.

Kartoffeln, besonders befall‘ne, sollen nicht über den Winter im Boden verbleiben,

Darin überdauern nämlich Hyphen[5] für eine Neuinfektion.

.

Seit Anfang der neunzehnhundertachtziger Jahre,

Als ein Sexualpartner der heterthallischen[6] Art aus Mexiko kam,

Werden zunehmen Dauerzygoten[7] gebildet,

Knollenfäule übersteht so in Blattresten und Knollen viel längere Zeit.

.

Resistente Sorten sollen dem Unhold das Leben verderben,

Weil keine Parasitengeneration neu mehr entsteht.

Doch Einfachresistenzen[8] werden mitunter rasch überwunden,

So wie auch der Pilz resistent werden kann,

Werden die gleichen Fungizide immer wieder verwendet.

.

Auch andere Solanaceen kann Infestans befallen:

Tomatenliebhaber[11] klagen oftmals ihr Leid,

Bekommen Blätter, Stengel und Früchte gaubraune Flecken[12],

Wurden durch Regen oder durch Gießen die Pflanzen benetzt;

So überdachen pfiffige Gemüseliebhaber

Tomatenpflanzen mit Regenschutz.

.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen

Kommt Infestans immer wieder zum Zug.

Rundliche Flecken, die später bräunend vertrocknen,

Sind für Gemüsebauern und Gärtner ein Warnsignal.

.

Lange zuvor schon keimten Phytophthoras zitronenförmige Bällchen[13].

Bei ausreichend Feuchte, Temperaturen unterhalb achtzehn Grad,

Entlassen als Sporangium sie Zoosporen[14],

Darüber wird als Konidien[15] mit Hyphen gekeimt.

.

Ein Appressorium[16], ein Widerlager zum festen Halt auf der Fläche,

Bilden anfangs Zoosporencysten[17] und Konidien aus,

Um lytisch[18], auch ein wenig brachial, des

Finden sie nicht einfache Zutrittspforten wie

Wunden, Stomata[21] oder eine ausnehmend junge Gewebeschicht.

.

Als Allrounder kann Phytophthora infestans gelten,

Der nachhaltig lebt, weil alles er nimmt:

Frisches Grün der besiedelten Blätter,

Doch, was er zum Absterben gebracht, verwendet er ebenso:

Der Pflanze und Mensch in arge Bedrängnisse bringt.

.

Fußnoten

[1] Phytophthora infestans: Kraut- und Knollenfäuleerreger an Kartoffeln (Peronosporales; nicht separat behandelt – Peronosporomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[2] Kraut- und Knollenfäuleerreger an Kartoffeln: Phytophthora infestans (Peronosporales; nicht separat behandelt – Peronosporomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[3] Kartoffel: Solanum tuberosum (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)

[4] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[5] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[6] Heterothallisch, diözisch: Kontärgeschlechtliche (+ / –)-Hyphen zweier verschiedener (hetero-) Mycelien (-thalli) treffen sich zur sexuellen Fortpflanzung

[7] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[8] Einfachresistenz: Nur gegen eine der möglichen Angriffsweisen eines Parasiten resistent

[9] Kupferpräparate als Bekämpfungsmittel für Falschen Mehltau: Kupfersulfat [CuSO4]

[10] Phytophthora infestans

[11] Tomaten: Solanum lycopersicum (Solanaceae – Solanales – Lamianae – Asteridae – Superasteridae – …)

[12] Kraut-, Braunfäule

[13] Propagulen

[14] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[15] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[16] Appressorium: Verbreiterte Kontaktstelle einer in die Zelle eindringenden Hyphe; damit bildet sie ein Widerlager fürs Eindringen; dies ist nötig, weil das entstehende Haustorium nicht nur enzymatisch, sondern auch mit Druck wirkt; andernfalls könnte sich die Hyphe mitunter selbst von der Oberfläche wegdrücken und das Eindringen erschweren, wenn nicht sogar verhindern.

[17] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[18] Lyse: Auflösung

[19] Cuticula (Plantae): Wachsartiger Überzug, der nur Epidermiszellen von Blättern und jungen Sprossen und anderen der Luft ausgesetzten Geweben ohne Periderm überzieht. Durch ihre hydrophoben Eigenschaften verringern sich die Wasserverluste der Pflanze.

[20] Zellwand

[21] Stoma, Stomata, Spaltöffnung(en): Spaltförmige Öffnungen in der Epidermis des Blattes/Stengels zum Gasaustausch (O2, CO2) und zur Abgabe von Wasser (Transpiration)

[22] Biotroph: Sich von lebendem Gewebe ernährend, es dabei nicht abtötend

[23] Nekrotroph: Sich von totem Gewebe ernährend, das der Parasit zunächst tötete

[24] Hemibiotroph: Zunächst besteht eine biotrophe Phase, in der Parasiten lebendes Pflanzengewebe nutzen, ohne die Wirtszellen sofort zu töten, anschließend eine nekrotrophe Phase, in der sie die Zellen abtöten und das abgestorbene Gewebe für ihre Ernährung verwenden.

Eingestellt am 14. Juni 2025

Kraut- und Knollenfäule der Kartoffeln (Originale; Reinhard Agerer)

Bild oben: Faulstelle der Kartoffel, verursacht von Phytophthora infestans

Bild unten: Weißer Belag auf Blattunterseite durch aus Spaltöffnungen hervorgetriebene Sporangienträger; Nekrosen und Absterben der Blätter zu erkennen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Peronosporomycetidae, Falsche Mehltaue i.e.S.

4 Verderblinge: Plasmopara viticola (AP)

.

Gelbe, runde, sogenannte Ölflecke an Blättern

Geben Weinrebenfreunden und Winzern Signal,

Der Unechte Weinrebenmehltau[1] hat Eintrittspforten gefunden,

Nachdem ihn Regen vom Boden nach oben verspritzt.

.

Womöglich zwei bis drei Jahre schon

Bis Feuchte und Wärme – elf Grad Celsius genügen – die

Ruhe mit Schlauchaustreiben beenden, ein Keimsporangium zu bilden,

Das mit zerspritzenden Regentropfen seine Schwärmer[4] nach oben sendet,

– Ohne des Sporangiums weiteres Zutun –

In einem Wasserfilm der Blätter Unterseite haften bleiben,

.

Schickt den Infektionsschlauch in seine Tiefe,

Bildet, stark sich verzweigend, Primärhyphen aus,

Die, von vergrößerter Hyphenblase ausgehend,

Bilden diesen von oben her sichtbaren, gelblichen Fleck.

.

Aus dem Vergilbten beginnen erste Sporangienträger zu sprießen.

Wie für alle Peronosporales[12] gültig, treten nur sie aus Spaltöffnungen aus,

Bilden Propagulen[13],

– Als Konidien[14] fungieren sie nie –

Vermehren, kommt das Wetter ihnen gelegen,

Binnen weniger Stunden erheblich des Weinstocks Befall.

.

Überall dort, wo Stomata Eintritt ermöglichen,

Tritt der Unechte Mehltau ungehindert ein:

Bald aber werden jüngere Früchte resistent,

Nachdem sich Lentizellen[17] anstelle der Beerenstomata setzten;

Der Früchte Stiel bleibt länger noch Pforte, von dort dringt der Schmarotzer

gelegentlich vor.

.

Vom Zentrum her werden die Flecken nekrotisch[18],

Dehnen immer weiter sich aus,

Doch nur am Rand bilden sich Sporangienträgerrasen;

Was nekrotisch ist, interessiert den Schmarotzer nicht mehr:

Wächst nur in noch lebenden Teilen,

Weshalb als biotroph[19] Plasmopara viticola gilt.

.

Diesen Mehltau einzugrenzen, werden befallene Triebe weggeschnitten,

Den Schmarotzer wirksam tötend, entsorgt,

Der Dauersporen[20] Saat zu verhindern,

Denn im Frühjahr beginnt neu sonst des Winzers Malheur.

Auch den Boden zu mulchen[21] bringt Hilfe,

Werden doch Oosporen, das Keimen damit behindernd, bedeckt.

.

Mit unterschiedlichen Fungiziden lässt sich der Falsche Mehltau bekämpfen,

Doch als ältestes Mittel gilt in Wasser gelöstes Kupfersulfat[22].

Per Zufall entdeckte ein Winzer die Wirkung der Lösung,

Als er, das Mittel versprühend, Spatzen von Beeren vertrieb

Mit des Kupfersulfats fürchterlichem Geschmack und seinem Blau.

Bemerkte ziemlich erstaunt die Folge:

Dort war der Falsche Mehltau für den Weinstock kein Problem. –

.

Mit dem langlebigen Kupferspritzmittel aber

Verändert sich anderer Organismen Besatz:

Weinrebenanbindepfosten, die nebenbei damit besprüht.

.

Fußnoten

[1] Falscher Weinrebenmehltau: Plasmopara viticola (Peronosporales; nicht separat behandelt – Peronosporomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[2] Oosporen: Dauerzygoten der Pronosporomycetes

[3] Heterothallisch, diözisch: Kontärgeschlechtliche (+ / –)-Hyphen zweier verschiedener (hetero-) Mycelien (-thalli) treffen sich zur sexuellen Fortpflanzung

[4] Schwärmer: Allgemeiner Ausdruck für eine begeißelte, bewegliche Zelle (Zoospore oder Gamet)

[5] Chemotaktisch, chemotrop: Bewegung von Zellen, Organismen oder Organen in Richtung eines Gradienten zunehmender chemischer Konzentration

[6] Stoma, Stomata, Spaltöffnung(en): Spaltförmige Öffnungen in der Epidermis des Blattes/Stengels zum Gasaustausch (O2, CO2) und zur Abgabe von Wasser (Transpiration)

[7] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[8] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[9] Spaltöffnung: Stoma

[10] Haustorien, Senker (Pilze): Spezielle Ausstülpungen von Hyphen, die in Zellen fremder Organismen eindringen, dabei aber nicht direkten Kontakt zum Protoplasten bekommen, bleibt doch die Zellmembran der Wirtszellen erhalten; sie vergrößert sich hingegen wenn nötig gar, um den voluminöser werdenden Eindringling zu umhüllen, es werden zudem Zellwandmoleküle des Wirts dazwischen abgelagert, die allerdings unter dem Einfluss des Parasiten dünnschichtig bleiben und sich nicht, wie für eine Zellwand typisch wäre, geregelt ordnen. Über diese Haustorien werden Substanzen dem Protoplasten entnommen.

[11] Schwammparenchym: Parenchym, der Blattunterseite zugewandtes echtes, zur Fotosynthese fähiges Gewebe, das sich unmittelbar der Epidermis anschließt und über Spaltöffnungen offene Verbindung zur Luft besitzt und selbst lufterfüllte Zellzwischenräume, Interzellularräume, aufweist, um Zellen möglichst große Flächen für Gasaustausch zu bieten.

[12] Peronosporales; nicht separat behandelt: Falsche Mehltaue i.ae.S (Peronosporomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[13] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[14] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[15] Gescheine: Als Geschein wird im Weinbau der längliche, rispenartige Blütenstand der Weinrebe (Vitis vinifera) bezeichnet

[16] Beeren: Botanisch definiert, sind Beeren Früchte, die, ausgenommen des nach außen begrenzenden Häutchens, vollkommen saftig sind; ausgenommen natürlich auch die Samen; folglich sind die beiden inneren Schichten der Frucht, Endo- und Mesocarp, fleischig geworden, das Exokarp häutig.

[17] Lentizellen: Dem Gasaustausch dienende, nach außen warzenförmige Erhebungen bildende Kanäle; meist in der Korkschicht von Holzgewächsen

[18] Nekrosen: Absterben mehrerer Zellen in begrenztem Gebiet

[19] Biotroph: Sich von lebendem Gewebe ernährend, es dabei nicht abtötend

[20] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[21] Mulchen: Aufbringen von zerkleinerten Pflanzen oder auch anderem Material als lose, oberste Bodenschicht, um den Boden zu schützen und zugleich Nährstoffe (zurück)zuführen

[22] Kupfersulfat: [ CuSO4]

[23] Lichenologen: Biologen, die sich mit Flechten befassen

[24] Kupferhold: Kupferliebend

[25] Flechten: Symbiosen aus Pilzen und Algen

Eingestellt am 14. Juni 2025

Plasmopara,viticola, Falscher Mehltau des Weins

Oben: Typischer weißmehliger Belag auf der Blattunterseite

Zeite Reihe rechts: Befall junger Beeren

Zweite Reihe links: Älterer Befall mit verschrumpelnden, bräunenden und vertrocknenden Beeren; nekrotische, verbräunte, teilweise vertrocknete Blätter

Unten links: Nahaufnahme der Sporangienträger der Blattunterseite; ihre büschlige Anordnung weist auf ihr Entstehen aus Spaltöffnungen hin

Unten rechts: Lichtmikroskopische Aufnahme eines Sporangienträgers mit Sporangien; angefärbt in Methylenblau

Lizenz: Mit Erlaubnis (Franz Xaver Schubiger, www.pflanzenkrankheiten.ch)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Peronosporomycetidae, Falsche Mehltaue i.e.S.

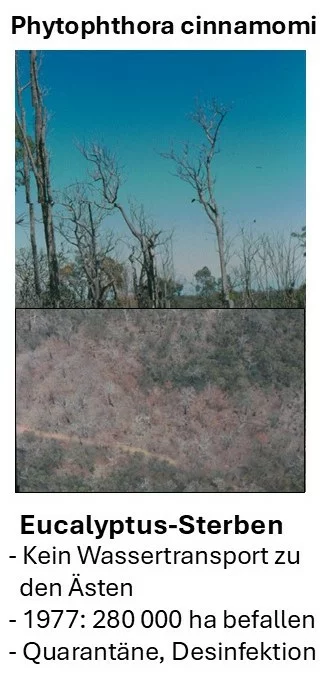

5 Verderblinge: Phytophthora cinnamomi (AP)

.

Als Wurzelparasit lebt Phytophthora cinnamomi weitverbreitet in Böden,

Gilt für mancherlei Pflanzen als hochaggressiv!

Die wurzelnah entstanden an des Schmarotzers Mycel[3].

.

Wird es trocken, für Zoosporen[4] unmöglich zu schwimmen,

Sorgten Hyphen[5] längst schon vor:

Nachdem der Protoplast[8] sich verdichtet, zusammengefasst;

Überdauern damit, bis Wasser Bodenkanälchen wiederum flutet,

Entsenden Hyphen später und setzen Sporangien an.

.

Zoosporen besiedeln Wurzeln unterhalb ihrer Spitze,

Worauf Mycel die gesamte Wurzel durchdringt,

Nimmt Kohlenhydrate[9] und andere Stoffe,

Hält Wurzeln von Wasser und Sammeln von Nährionen[10] ab;

Zerstört sie am Ende,

Worauf heftig die Pflanze reagiert:

.

Blätter vergilben, welken und kräuseln sich,

Fallen der Dürre wegen vorzeitig ab;

Stresst trockene Witterung zu sehr Sträucher und Bäume,

Wird Cinnamomi[11] wegen das Wasser noch mehr verknappt,

Dann sterben zwangsläufig auch größere Bäume.

Eukalyptuswälder[12] Westaustraliens standen deswegen weithin verdorrt.

.

Zur Ausbreitung steh'n dem Schmarotzer viele Vektoren bei:

Pflanzenteile, von Mycelien durchdrungen,

Nicht selten von Winden weithin verweht;

Bodenpartikel mit Wurzelfragmenten, Chlamydosporen daran,

Von Tieren, Winden und Menschen verfrachtet;

Von Forstfahrzeugreifen, von Waldarbeitern und Jägern ein Schuh;

Auch über Wurzelkontakte befallener Sträucher und Bäume

Breitet der Schädling sich aus.

.

Umfangreiche Hygienemaßnahmen wurden für Westaustralien beschlossen,

Damit der hochvirulente Pilz wird nicht von Menschen verschleppt:

Verlassen Forstarbeiter und Fortfahrzeuge befallene Wälder,

Werden Radreifen, Schuhe und Werkzeug gewaschen, sowie desinfiziert. –

.

Bei Hunderten Pflanzenarten verursacht Cinnamomi Schäden.

Durch weltweite Verbreitung spitzt oft sich die Lage erheblich zu.

Werden unerkannt befallene Pflanzen mit Substraten versendet,

Besiedelt der Pilz ein neues Gebiet.

Phosphonate[13] stärken die Pflanzen, schwächen den Schädling.

Doch ihn zu eliminieren, gelingt damit nicht.

.

Fußnoten

[1] Nierenförmige Zoosporen: Zoosporen der zweiten Generation

[2] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[3] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[4] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[5] Hyphen (Pilze): Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[6] Chlamydosporen: Asexuell gebildete Überdauerungsorgane, die, zumindest der Theorie nach, innerhalb einer Hyphenzelle gebildet werden, deshalb einen Mantel (chlamys) um ihre verdickte Zellwand tragen; der Dünne der Hülle wegen lässt sich diese Schicht im reifen Zustand meist nicht mehr feststellen.

[7] Quersepten: Zellwände quer eines Fadens

[8] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[9] Kohlenhydrate i.e.S.: Gehorchen der Summenformel CnH2nOn mit n ≥ 3; kommen in unterschiedlicher Kettenlänge (auch als Polymer) vor und werden in Mono-, Di-, Tri-, Oligo- und Polysaccharide unterteilt.

[10] Nährionen: Ionen, die für die Ernährung von Organismen von Bedeutung sind

[11] Phytophthora cinnamomi: Peronosporales; nicht separat behandelt (Peronosporomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[12] Eukalyptus: Eucalyptus spp. (Myrtaceae – Myrtales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae –…)

[13] Phosphonate: Als Phosphonate werden die Salze und Ester der Phosphonsäure H-P(O)(OH)₂ – oder daraus abgeleitete organische Phosphonsäuren R-PO(OH)₂ – bezeichnet.

Eingestellt am 14. Juni 2025

Phytophthora cinnamomi, Erreger des Eukalyptussterbens

Oben: Abgestorbene Eukalyptus-Bäume (Original; Reinhard Agerer)

Unten: Luftbild großflächig abgestorbener Eukalyptus-Wälder (eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen; Quelle nicht mehr nachvollziehbar)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Peronosporomycetidae, Falsche Mehltaue i.e.S.

6 Verderblinge: Pseudoperonospora humuli (AP)

.

Feuchtwarme Witterung über Tage lässt bei Hopfenbauern[1] Alarmglocken schrillen,

Liebt doch Hopfenmehltau[2] für rasche Vermehrung so eine Zeit,

– Unterscheiden darin sich nicht von anderen Falschen Mehltaupilzen –

Um Blätter, auch Schuppenblätter der Hopfendolden[5], neu zu infizieren,

Wofür die Evolution die Verwandtschaft getrimmt.

.

Hopfenbauern bekämpfen ihn weitestmöglich,

Denn ohne wirksame Mittel verlieren sie bis zu dreißig Prozent des Ertrags,

Darüber hinaus werden sie weniger Geld pro Doppelzentner[6] bekommen,

Denn wichtige Inhaltsstoffe zum Haltbarmachen von Bieren[7],

α-Bittersäuren[8] der Hopfendolden,

Gehen merklich durch Mehltaubefälle zurück.

.

Wenn einmal Hopfen heftig befallen,

Basisnah seine Triebe durchseucht,

Fällt es schwer, Humuli[9] wieder loszuwerden,

Überdauert er doch in der Pflanze mit seinemMycel[10], ruht im

Boden sich aus.

.

Dann zeigt im Frühjahr bereits sich die Krankheit des Hopfens,

Wenn gestauchte Triebe erscheinen, treffend Bubiköpfe genannt,

Mit kleinen, brüchigen, rückwärtsgerichteten Blättern,

Dicht schon mit Sporangienträgern besetzt,

Bereit, alle andern mit Sporangien[11] noch zu bewerfen,

Was in nächster Zeit benachbart ergrünt.

Primär infizierte Triebe bringen Hopfengärten größte Gefahr.

.

Auch sekundäre und tertiäre Bubiköpfe kennt der Hopfner,

Wobei die zweite Kategorie entsteht, werden Meristeme[12] befallen,

Die dritte Weise der mittelbar schädlichen Wirkung betrifft des Hopfens Ranken[13],

Denn, werden die Triebe befallen, krümmen sie sich zurück, finden so keinen Halt.

.

Aber nicht jedes Jahr sind die Befälle dramatisch,

Denn sehr viel hängt von Umweltfaktoren ab:

Anzahl der Stunden mit Luftfeuchtigkeit mehr als achtzig Prozent,

Wie lange Blätter mit Wasser bedeckt,

Außerdem spielen hohe Wachstumstemperaturen eine wichtige Rolle.

Ein Monitoring[14] ermittelt zu erwartende Stärke und Zeit des Befalls.

So bekämpfen Hopfenbauern den Mehltau mit Fungiziden[15] zum richtigen Zeitpunkt;

Gegen ein paar davon aber deuten bereits Resistenzen[16] sich an.

.

Fußnoten

[1] Hopfen: Humulus lupulus (Cannabaceae – Rosales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae –…)

[2] Hopfenmehltau: Pseudoperonospora humuli (Peronosporales; nicht separat behandelt – Peronosporomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[3] Sporangienträger: Besonders gestaltete Hyphen als Träger von Sporangien

[4] Stoma, Stomata, Spaltöffnung(en): Spaltförmige Öffnungen in der Epidermis des Blattes/Stengels zum Gasaustausch (O2, CO2) und zur Abgabe von Wasser (Transpiration)

[5] Hopfendolden: Umgangssprachlich werden weibliche Blütenstände als Dolden bezeichnet, obwohl es sich dabei botanisch um Ähren mit auffälligen Tragblättern handelt

[6] Doppelzentner: Zwei Zentner a 50 kg = 100 kg

[7] Bier: In allgemeiner Bedeutung ein aus Getreidekörnern hergestelltes alkoholisches Getränk; heute wird dazu Weizen-, Gerste-, oder gelegentlich Roggenmalz verwendet, die Gärung mit Saccharomyces cerevisiae in Gang gesetzt und mit Hopfen zur Haltbarmachung versetzt; nach dem Bayerischen Reinheitsgebot (für Deutschland später übernommen) dürfen seit 1516 dafür nur Malz, Wasser, Hopfen und Hefe verwendet werden.

[8] α-Bittersäuren: Humulone

[9] Humuli: Pseudoperonospora humuli

[10] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[11] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[12] Meristematische Zonen, Meristeme: Ständig teilungsaktive Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[13] Ranke: Zu einem schlanken, spiralförmig gewundenen oder verzweigten, empfindlichen Organ umgestaltetes Blatt, Nebenblatt oder Stengel einer Pflanze, das dazu dient, eine Kletterpflanze an einer Stütze zu befestigen

[14] Monitoring: Dauerhafte und fortlaufende Überwachung von Prozessen und Vorgängen

[15] Fungizid: Substanz (oft von Bakterien oder Pilzen stammend, wenn nicht synthetisch gewonnen), die gegen Pilze wirkt

[16] Resistenz, resistent: Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen, wie Witterungsbedingungen, Parasiten, Bekämpfungsmittel

Eingestellt am 14. Juni 2025

Von Pseudoperonospora humuli befallener Hopfen

Links: Befallene Hopfendolden; die braune Färbung ist ein charakteristisches Symptom

Autor: Michelle Marks

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Rechts: Befallener, nicht mehr windender Seitentrieb („Bubikopf“); typisch für einen Falschen Mehltau, ist der Befall nur an der Blattunterseite zu sehen, wo aus den Stomata die Sporangienträger wachsen. Die Farbe entspricht bei dieser Art eher einem dunklen Vollkornmehl.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPORULATION.jpg

Autor: Michelle Marks

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

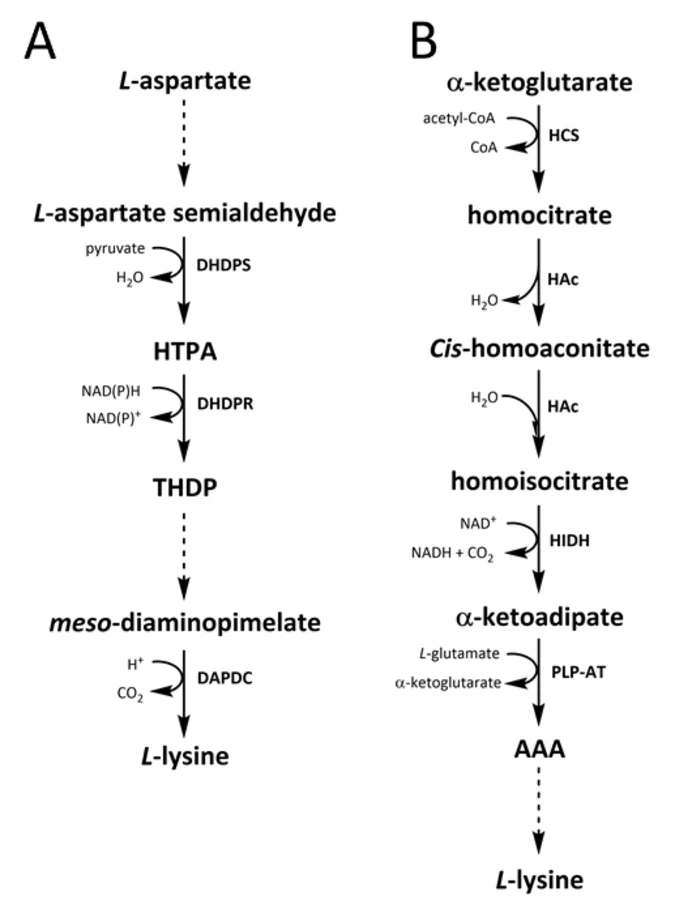

Bitterstoffe des Hopfens (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben: Humulon, eine der alpha-Bittersäuren; die wertvollsten Bitterstoffe des Hopfens

Unten: Lupulon, eine der beta-Bittersäuren

Grau: Kohlenstoff; blau: Stickstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung.

Eingestellt am 14. Juni 2025

Metalaxyl (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Ein gegen Falsche Mehltaue häufig eingesetztes Fungizid, das gegen die mRNA-Synthese an Ribosomen wirkt

Grau: Kohlenstoff; blau: Stickstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Peronosporomycetidae, Falsche Mehltaue i.e.S.

7 Verderblinge: die Raffinierten (AP)

.

Immer wieder ist es für den Betrachter frappierend,

Wie die Evolution ein einmal erkanntes Erfolgsprinzip

Nicht einfach als Zufall so nimmt,

Vielmehr als zukunftsträchtig erkennt,

Folglich Gelegenheiten sucht, tatsächlich auch findet,

Zu wiederholen, was anderswo ungeahnten Erfolg schon gebracht.

.

So spaltet auch bei Sclerosporaceen[1] sich eine Zellwand in ihrer Mitte,

Trennt damit Zellen von benachbarten ab:

So erfolgt auch in ihrem Fall, wie schon bei anderen Organismen,

Nicht allmählich die Trennung, vielmehr mit Ruck,

Weil beide Zellwandhälften plötzlich nach außen sich beulen,

Und, wer sich am leichtesten davon bewegt, der fliegt.

.

Und mit Septum in einer Verengung von ihren Trägern getrennt,

Befreiung von ihren Plätzen erhoffen.

Denn die herkömmliche Weise, dass ein hygroskopisch gespannter Katapult

Sie vom Bildungsort trennt und schleudert,

Ist Sclerosporaceen-Arten schlechthin verwehrt,

Sitzen die Propagulen[4] doch an kurzen, konischen Ästen,

Wovon sich keiner, auch nicht ein wenig, bewegt.

.

Beidseits steht ihr trennendes Septum unter gehöriger Spannung.

Daher braucht es nicht viel, dann dehnt jede der Zellen sich urplötzlich aus;

Jede hat ihren Anteil, doch ob davon eine aktiver,

Bleibt – wen interessiert dies schon? – ungelöst.

Entscheidend ist das Ergebnis,

Die Verbreitungseinheit wird fortkatapultiert.

.

Oft mit ziemlich wenig Luftfeuchtigkeit;

So setzen sie, gleich, ob auf Sporangien oder Konidien Wert sie legen,

Mehr auf der Dauerzygoten[7] infizierende Kraft.

.

Je weniger Träger für asexuelle Vermehrung sie bilden,

Umso mehr erhält sexuelle Vermehrung Gewicht;

Leben zudem in ziemlich trocknen Gebieten,

So wird auch des Oogoniums[8] Wand erheblich verdickt:

Umgibt mit widerstandsfähiger Hülle die Dauerzygote,

Was fast ein Dutzend Jahre überdauern sie lässt.

.

Doch nicht genug der Anpassung an trockne Gefilde,

Mit Sporangien zu keimen, ist passé;

Bilden vielmehr gleich kaum wasserabhängige Hyphen,

Infizieren damit Wirtspflanzen bodennah.

.

Sclerospora[9] verzichtet folglich völlig auf bewegliche Sporen;

Dauerzygoten keimen mit Hyphen[10], formt Konidien wie üblich asexuell,

Aber nur unter günstigen Umständen bilden sich die Konidien.

Ihre Schwester Pseudosclerospora jedoch formt Sporangien noch.

.

Beide, wie die ganze Familie, infizieren nur Gräser,

Getreidepflanzen, Hirsen[11] haben es ihnen speziell angetan,

Verhindern mitunter die Bildung von Körnern,

Nicht immer zur Gänze, wohl aber oft zum größten Teil.

.

Laubig werden der Hirsen Infloreszenzen[12],

Alles, was blattartig werden kann, wird zudem grün,

Infiziert er, falls noch vorhanden, der Hirse Körner nicht selten dazu.

.

Befallene Pflanzen lassen oft früh sich erkennen:

Sie auszureißen, entfernt, bevor er reifen kann, den schädlichen Pilz;

Der Hirse Saatgut mit Fungizid zu behandeln,

Mit Metalaxyl[15], reduziert Parasitengefahr.

.

Fußnoten

[1] Sclerosporaceae; nicht separat behandelt: Hartsporige Falsche Mehltaue (Peronosporomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[2] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[3] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[4] Propagule:

[5] Tropen, tropisch: Klimazone zwischen Äquator und Wendekreisen

[6] Subtropen, subtropisch: Klimazone zwischen Wendekreisen und gemäßigtem Klima

[7] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[8] Oogonien: Eizellbehälter

[9] Sclerospora: Hartsporiger Falscher Mehltau (Sclerosporaceae; nicht separat behandelt – Peronosporomycetidae – Peronosporomycetes – Straminipila – Wimpeola –…)

[10] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[11] Hirse: Sammelbezeichnung für kleinfrüchtiges Spelzgetreide mit 10–12 Gattungen. Sie gehören zur Familie Süßgräser Poaceae.

[12] Infloreszenz: Blütenstand, Fruchtstand

[13] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

[14] Systemische Infektion: Infektion durch Pathogene, die zwar nur lokal erfolgt, danach aber die ganze Pflanze betrifft

[15] Metalaxyl: Fungizid; die Wirkung beruht auf der Hemmung der RNA-Synthese an den Ribosomen

Eingestellt am 14. Juni 2025

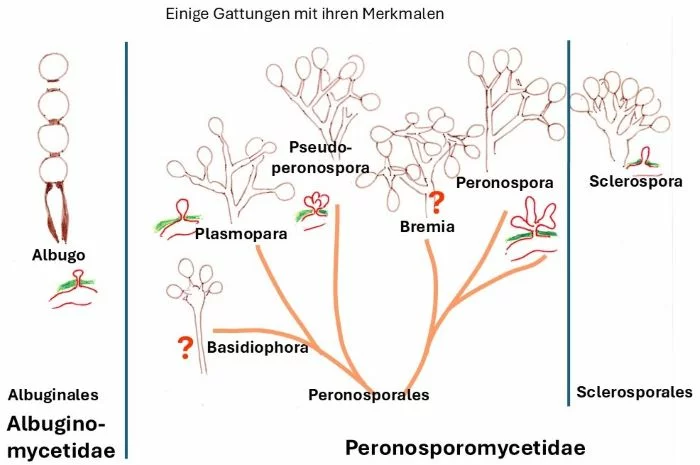

Konidienträger- und Haustorienformen verschiedener Falscher-Mehltau-Gattungen (Folienstifte auf Folie; Reinhard Agerer; eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen)

Albuginales: Sporangien werden in Ketten gebildet; Haustorien kopfig

Peronosporales: Plasmopara, Pseudoperonspora und Peronospora mit stark verzweigten Sporangien-/Konidienträgern; Plasmopara mit kopfigen Haustorien; von Pseudoperonospora und Peronospora kurz verzweigt; Bremia bildet die letzten Enden abgeflacht dreieckig, in einer Ebene orientiert; Haustorienform unbekannt; Basidiophora bläht das Ende des Trägers auf, an dessen kurzen Spitzchen die Konidien/Sporangien sitzen; Haustorienform unbekannt.