7 Chromalveolata Texte F-L

zum Glossar über:

Fucales, Blasentangartige

1 Fucus

.

Feucht überglänzte, dichtknotige, bräunlichgrüne Geweihe

Überlagern sich, in kaum noch gefüllten, seichtgrubigen Kuhlen,

Rückkehrendes Wasser erwartend

Zwischen schwemmsandpoliertem Gestein.

.

Widerstanden dem Sog des fliehenden Meeres!

Hoch aufgerichtet wogten zuvor sie im stehenden Wasser,

Hochgetrieben von gasbefüllten Ballonen[1]

Im Grund jedes dichotomen Gezweigs.

.

Flach liegende Äste versammeln das Kostbarste,

Wofür sie leben, an ihrer Spitze:

In fast geschlossenen Gruben, eingesenkt ins Gewebe,

.

Füllen zwei Mal vier Zellen des Oogoniums[7] Bauch.

In Konzeptakeln[8] der Männchen

Mühen Antheridien meiotisch sich ab.

.

Quellender Schleim treibt Antheridien hinaus aus der Öffnung.

Entschlüpfende Spermatozoide[9]

Schwimmen, Pheromonen[10],[11] rasch folgend,

An Konzeptakelmündungen liegenden Oocyten[12] entgegen.

.

Was weiterhin folgt, ist längstens bekannt:

Den hat Fucus sich zusammen mit Haplosporen[15] gespart.

.

Fußnoten

[1] Schwimmblasen: Luftgefüllte Behälter geben Auftrieb, halten Zweige von Fucus Richtung Meeresoberfläche.

[2] Antheridium (Fucales): Unilokuläres Gametangium, auf diploider Generation, daher findet in ihm die Meiose statt und ist somit nicht pluri-, sondern unilokulär.

[3] Unilokulär (Phaeophyceae): Behälter (Locus) in dem viele Zoide enthalten sind; ein großer Behälter für alle; im Gegensatz zu plurilokulär, bei dem der Behälter in viele einzelne Kammern aufgeteilt ist, woraus je ein einzelnes Zoid entsteht.

[4] Oogonien: Eizellbehälter

[5] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[6] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[7] Unilokulär

[8] Konzeptakel (Fucales): Periphere Höhlungen im Phylloid, in denen Antheridienstände, bzw, Oogonien gebildet werden.

[9] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[10] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[11] Fuscoserraten: Pheromon der Fucales

[12] Oocyte: Eizelle

[13] Zygote: Diploide Zelle, gelegentlich zweikernige Zelle (Pennales), die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, gelegentlich ohne Verschmelzung (Pennales), im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[14] Sporophyt: Bildet im Generationswechsel von Sporophyt zu Gametophyt meiotisch (R!), da selbst diploid (oder dikaryotisch), haploide Sporen

[15] Haploide Zoosporen, die Gametophyten bilden könnten

[16] Diplont: Organismus, bei dem ausschließlich die Gameten haploid sind, alles andere ist diploid

[17] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

Eingestellt am 14. Juni 2025

Fucus vesiculosus, verschiedene Ansichten

Oben, Hintergrundbild:

Dichtom gegabelte Phylloide mit Schwimmblasen.

Autor: Emőke Dénes

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Oben Einsatz: Zu Rezeptakeln vergrößerte, verdickte Phylloidenden, die durch Häufung von Konzeptakeln (Mündungen erkennbar) entstanden sind; darunter Phylloide mit Schwimmblasen.

Autor: Luis Miguel Bugallo Sánchez

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert

Unten: Schnitt durch zwei weibliche Konzeptakel; Messstrich: 0,2 mm

Autor: Jon Houseman

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

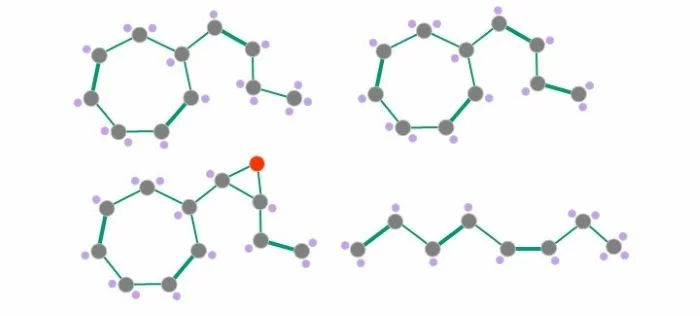

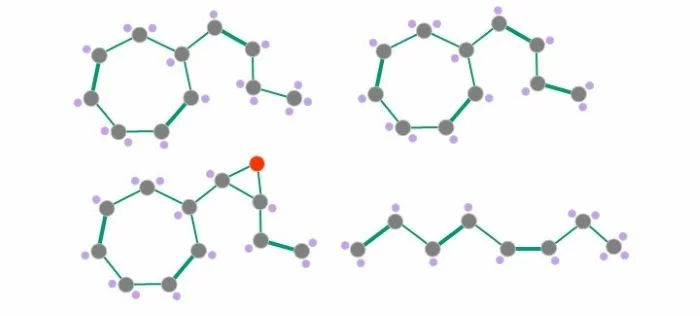

Pheromone der Phaeophyceae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links oben: Ectocarpen (Ectocarpus spp.) - Rechts oben: Dictyoten (Dictyota dichotoma)

Links unten: Lamoxiren (Laminaria) - Rechts unten: Fucoserraten (Fucus)

Nach van den Hoek et al. (1995), S. 180, Abb. 12.9

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

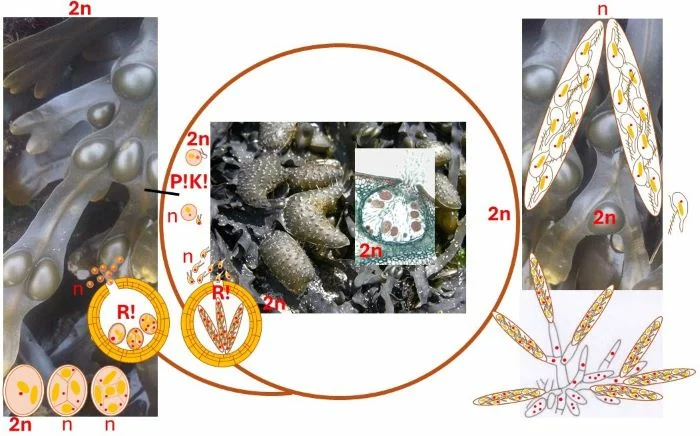

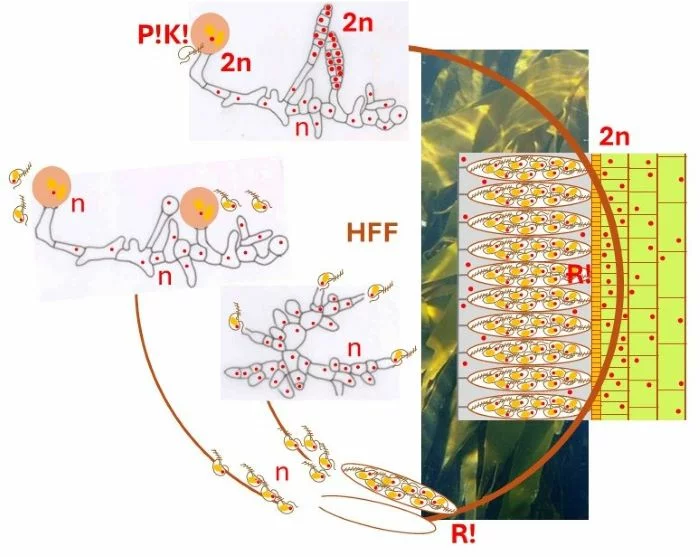

Entwicklungszyklus von Fucales der Beispiel von Fucus vesiculosus (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Im Zentrum des Kreises sind die entscheidenden Strukturen für den Entwicklungszyklus abgebildet: Im großen Bild erkennt man an aufgetriebenen Pylloidenden, den Rezeptakeln, die Mündungen der Konzeptakel, also der Höhlungen, in denen die Gametangien von Fucus entstehen. In den abgebildeten Konzetakeln sind nur Oogonien enthalten, was der Längsschnitt durch eines (eingesetztes Bild) zeigt. Alles an Fucus, einschließlich der Konzeptakelwandung ist diploid (2n), wie auch die sterilen Fäden (Paraphysen), die vom Konzetakelgrund bis über die Mündung hinausreichen.

Außerhalb des Kreises sind links und rechts die dichotom verzweigten Phylloide mit ihren Schwimmblasen zu erkennen.

Links im Bild, auf den braunen Linien, sind zwei Konzeptakel schematisch dargestellt: Das linke Konzeptakel stammt von einer weiblichen Pflanze, das rechte von einer männlichen. Wie im mikroskopischen Schnitt in der Mitte des Kreises schemenhaft zu erkennen, kleiden Oogonien unterschiedlicher Entwicklungsstadien die Höhlung aus, was in der Schemazeichnung anhand von drei Oogonien dargestellt ist:

Diese drei Oogonien sind unten auf dem linken Habitusbild etwas vergrößert zu erkennen: Ein junges Oogon (links) ist noch einzellig und diploid (2n; großer roter Punkt), die beiden rechts davon sind bereits nach Meiose (R!) und einer anschließenden Mitose achtzellig (in unterschiedlichen Ansichten darstellt; nur vier bzw. fünf Zellen sind zu sehen) und jeweils haploid (n; kleine rote Punkte). Damit ist das Oogon unilokulär. Wurde ein Oogon reif, löst sich das Eizellenpaket (von einer inneren Zellwandschicht des Oogons noch umgeben) aus dem Oogon; Schleim treibt es zur Mündung; dort erst werden die haploiden Eizellen (n; kleine rote Punkte) frei, bleiben zwischen den aus der Mündung stehenden Paraphysen (nicht dargestellt) hängen, geben das Pheromon Fuscoserraten ab, um Spermatozoide anzulocken.

Rechts vom weiblichen Konzeptakel ist ein männliches schematisch gezeigt; drei unilokuläre, männliche Gametangien (Antheridien) enthalten nach Meiose (R!) und einer zusätzlichen Mitose acht haploide (kleine rote Punkte) Spermatozoide; auch die Antheridien sind unilokulär, findet doch wie in den Oogonien Meiose statt. Rechts ist unter dem Habitusbild ein Antheridienstand gezeichnet, so wie er in den Konzeptakeln vorliegt. An Endzellen eines trichalen Systems bilden sich die Antheridien. Zellen, die noch keine Antheridien gebildet haben, doch dazu auf dem Weg sind, enthalten zwei oder vier (nach Meiose) haploide Kerne (kleine rote Punkte), Trägerzellen sind diploid (große rote Punkte). Oben im Habitusbild sind Antheridien und Spermatozoide etwas größer gezeigt. Rechts, außerhalb des Bildes, ist ein Spermatozoid zu sehen mit dem Fucales-typischen, vorgezogenen, vorne abgeplatteten „Rüssel“. Auch männliche Konzeptakel bilden Paraphysen, die aber hier der Übersichtlichkeit halber nicht eingezeichnet wurden.

Wie Oogonien, geben auch Antheridien als Paket die Spermatozoide aus dem Antheridium frei; ebenfalls noch mit einer inneren Wandschicht des Antheridiums umgeben; Schleim treibt das Paket zur Mündung; dort erst vereinzeln sich die Spermatozoide, suchen danach phermongeleitet die Eizellen auf.

Meist umschwärmen mehrere Spermatozoide die Eizelle; doch nach Plasmogamie (P!) und Karyogamie (K!) entsteht um die Zygote eine Wand, die weitere Bewerber abwehrt; sie entfernen sich daraufhin. Aus der diploiden Zygote bildet dann sich der junge Sporophyt, der nach einiger Zeit wieder zu einer geschlechtsreifen Pflanze mit Konzeptakeln wird.

Lebenszyklen von Fucales sind also keine Generationswechsel zwischen haploidem Gametophyten und diploidem Sporophyten. Der Gametophyt ist bei Fucales vollkommen ausgefallen. Den Hinweis dazu liefern Dictyotales und Laminariales: im Vergleich zu Dictyota reduzierte Laminaria schon erheblich die Gametophyten; daraus lässt sich, die Reihe fortsetzend, der Wegfall der Gametophyten bei Fucus folgern.

Bei Fucus lässt sich somit im eigentlichen Sinn nicht mehr von einem Sporophyten sprechen, werden doch an ihm unmittelbar Oogonien und Antheridien gebildet; somit erweist sich nun der vormalige Sporophyt funktionell als Gametophyt. Fucus ist damit ein reiner Diplont (evolutiv gefolgert: geworden).

Nach van den Hoek et al. (1995, 2002), Seite 208, Abb. 12.26

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Fucales, Blasentang

2 Schlüssel zum Erfolg?

.

Vertraut man modernen Sequenzanalysen[1] der Kern-DNA,

Konstruiert, Algorithmen[2] verwendend,

Verwandtschaftsbeziehung und evolutives Alter der Phaeophyceen,

Lassen sich revolutionierende Komplexierung der Architektur erkennen und

Beginnende Ausbreitungsphasen

Seit etwa hundert Millionen Jahren erst.

.

Fossilien[3] fehlen, trotz kontemporären Entstehens mit centralen Bacillariophyceen,

Lassen doch Zellwandglucane[6] kaum Versteinerung zu.

Ausnahmsweise aber

Finden Paläontologen miozäne[7] Relikte

.

Worin liegt der Grund

Für der Braunalgen fast schon

Atemberaubende Reise durch die vergangene Zeit?

Drei Fortschritte, eng kombiniert,

Fördern einander in zyklischer Weise,

Beschleunigen so die Evolution.

.

Betonung, Stärkung des Sporophyten[10]

Hebt die diploide[11], resistentere Phase des Lebens hervor,

Heraus aus dem Licht, hinein in den Schatten,

Schützt ihn vor mutagener Gefahr:

Denn je geringer die Zahl haploider Zellen,

Umso beschränkter mutagene[14] Kraft der Zerstörung

Oder das Auftreten eingeschränkter Funktion. –

.

Wie viele Abermilliarden Gameten[15] verloren sich schon

In wässrigen Weiten, als sie vergeblich sich mühten,

Zur rechten Zeit den richtigen, nein, überhaupt einen Partner zu finden,

Um eine nächste Generation zu begründen?

.

Welch revolutionärer Fortschritt musste es sein,

Kleinmoleküle als weitreichende Locksubstanzen

Höchster Wirkung um sich zu senden,

Um Findungsraten signifikant zu erhöh‘n? –

.

Um wieviel leichter hingegen können kleine, wendige Mikrogameten

Langsame, behäbigere weibliche finden,

Wenn diese nicht zugleich weit die Gegend durchschwirren,

Vielmehr beladen mit Reserven mehr abwartend wirken?

.

Ist nicht ein örtlich fixiertes, pheromonversprühendes[16] Weibchen

Als beständig lockendes Zentrum weit besser zu finden

Als ziellos irrende unentschlossene Schwärmer[17]?

Das Rennen ist schon entschieden, es siegte die Oogamie[18]! –

.

Dem, der viel produziert, ist zeitlich-räumliche Abstimmung wichtig.

Legt den Ort für Zellvermehrung und Differenzierung haargenau fest.

Wählt Module für Arbeitsteilung, ordnet bestmöglich sie an,

Wägt die Bedeutung, optimiert die einzelnen Schritte:

Sind, je nach Verwandtschaft, Mittel der Wahl. –

.

Diese Drei entschieden der Braunalgen Evolution:

Arbeitsteilung, Differenzierung[21], innere und äußere Organisation;

Nicht hoch genug einzuschätzen ist die vollzog‘ne Gametophytenreduktion[22].

Als Wichigstes aber vielleicht

Das Dritte im Bund:

Die lockstoffverbund‘ne[23], oogame Kopulation.

.

Fußnoten

[1] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleotidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA

[2] Algorithmen: Endliche Folge von Anweisungen, die zu einem bestimmten Ziel führen sollen; in der Informatik sind Algorithmen ein wesentlicher Bestandteil

[3] Fossilien: Versteinerte Körperteile, Inkohlung, Einschlüsse in versteinerte Harze, unverändert erhalten gebliebene Hartteile, oder Abdrücke aus vergangener Zeit

[4] Siliciumdioxid: [SiO2]

[5] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[6] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[7] Miozän-Zeit: vor etwa 23 – 5,3 Millionen Jahren

[8] Fucus: Blasentang (Fucales – Phaeophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ –…)

[9] Laminaria spp.: Zuckertang (Laminariales – Phaeophyceae – Chromophyta – Straminipila – “Wimpeola” –…)

[10] Sporophyt: Bildet im Generationswechsel von Sporophyt zu Gametophyt meiotisch (R!), da selbst diploid (oder dikaryotisch), haploide Sporen

[11] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[12] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[13] Gametophyt: Bildet im Generationswechsel mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

[14] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[15] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[16] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[17] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[18] Oogamie: Verschmelzung eines haploiden, beweglichen Spermatozoids mit einer unbeweglichen, nährstoffreichen Eizelle

[19] Mit Scheitelzellen: Eine Zelle am oberen Ende eines Organismus (Plantae, Chromalveolata), die durch ständige Teilung für das Verlängern, Vergrößern, sorgt, weil davon ausgehend, alle weiteren Zellen entstehen, also von ihr abstammen.

[20] Meristematische Zonen, Meristeme: Ständig teilungsaktive Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[21] Arbeitsteilung und Differenzierung: sind treibende Kräfte der Evolution. Aufgabenverteilung auf verschiedene Zellen, Zellbereiche, Zellorganellen, Teilbereiche des Organismus, auf Gewebe, führt letztendlich zu hochdifferenzierten, spezialisierten Organen, die sich einzig und allein ihrer Aufgabe – und somit für den Organismus effektiver – widmen können. Damit werden weitere Entwicklungsmöglichkeiten angestoßen, die evolutiv zu ungeahnter Vielfalt führen. Diese treibenden Kräfte lassen sich schon zu Anfang der Organismenevolution aufzeigen und ziehen sich durch bis zur Entwicklung der Menschheit; ja selbst der moderne Mensch kennt diese Prinzipien als Erfolgsrezepte und wendet sie für sein eigenes Leben laufend an.

[22] Gametophytenreduktion: Ein generelles Prinzip der Evolution, bei dem die haploide Phase eines Generationswechsels immer mehr reduziert wird, wobei in einer Verwandtschaft anfangs der haploide Gametophyt, morphologisch betrachtet, überwog, der diploide Sporophyt jedoch in den Hintergrund trat, im Laufe der Evolution aber die haploide Phase immer mehr reduziert wird, bis sie ganz entfällt oder nur bis auf das Nötigste noch vorhanden bleibt. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Anfälligkeit der haploiden Phase gegen sich manifestierende Mutationen, ist doch bei ihr, im Gegensatz zum diploiden Sporophyten, kein begleitendes, noch unverändertes Allel, in einem Partnerchromosom vorhanden.

[23] Pheromon

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Fucales, Blasentangartige

3 Alginat

.

Als Chamäleon unter Zellwandsubstanzen

Wandeln sie

Zwischen halbfester, quellender Matrix[1]

Mit Natrium-Ionen[2] assoziiert,

Sowie zu Fibrillen[3] vereint

Wenn mit Calcium-Ionen[4] fixiert.

.

In vielfacher Folge 1,4-beta-verknüpft[7],[8],

Cellulosemoleküle[9] verstärkend oder umhüllend,

Manifestieren der Braunalgenzellwand Eigenartigkeit. –

.

Dankbar nehmen Schlemmer Alginate[10],

Wenn ihnen die Fülle des Körpers zu viel,

Natrium-Alginate[11] als ersetzende Kost.

Hoffen auf quellende Wirkung im Magen,

Auf gezügelten Hunger,

Auf baldiges Sattheitsgefühl.

.

Jeder schon hatte Alginate im Mund,

Ob als Majonnaise, als Paste für Zähne oder Lotionen,

In Eiscreme, Marmelade, Suppen und Würste:

verschiedenster Art.

.

Calcium-Alginate[14] umschließen als Kapsel dicht

Auch das bitterste Medikament.

In heftiger Säure des Magens verschleimend,

Lassen sie langsam ihr Remedium frei. –

.

Natürlich geerntet, an Stricken gezogen im Meer,

Eine Million Tonnen[15] im Jahr und darüber hinaus,

An Ostasiens, Europas und Küsten der USA,

Bedienen Braunalgen Fabriken und Märkte, meist als Speise, selten für Alginat. –

.

Große Herausforderungen mussten Phaeophyceen[16] bestehen,

Denn Rotalgen[17] besetzten seit langem die bestgelegenen Stellen.

Ein Verdrängen nur kam in Frage für sie!

Das verlangte ihr Chlorophyllsystem[18].

.

Wie schafften sie es, Rotalgen in Tiefen zu drängen,

Die unakzeptabel für sie selbst,

Doch noch erträglich sind?

.

Das ihnen die Macht zum Verdrängen des Plectenchymatischen[23] gab?

Vielleicht verhalf doch der Schwärmer[24] aktive Bewegung

Gegenüber unbeweglicher Zellen Passivität.

Und – nicht zu vergessen –

Der Braunalgen Pheromon[25].

.

Durchsetzungsvermögen und Anpassungswille

An suboptimale Lebenslagen,

Nicht zu festes Beharren auf eignen Besitz,

Flexibilität und Widerstandskraft

Gegenüber aggressiven, bedrängenden Gegnern,

Sichern die Zukunft rücksichtnehmenden Lebens

Eines gottgewollten Geschöpfs.

.

Fußnoten

[1] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Zellen oder Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[2] Natrium-Ionen: Na+

[3] Fibrillen: Mikroskopisch kleine Fasern aus unterschiedlichsten, einfachen oder komplexen Bausteinen zusammengesetzt; längliche Strukturen, die ein wesentlicher Bestandteil pflanzlicher Zellwände, der Muskeln, der Nerven und der Grundsubstanz des tierischen Bindegewebes sind.

[4] Calcium-Ionen: Ca++

[5] Mannuronsäure: Mit Säuregruppe versehene Mannose, wobei die freistehende [–CH2OH]-Gruppe durch [–COOH] ersetzt wurde

[6] Glucoronsäure: Säure der Glucose, wobei statt der freistehenden [–CH2OH]-Gruppe eine Säurefunktion [–COOH] steht.

[7] 1,4-verknüpft: In einem 6C-Zucker in Ring-Form geschrieben, ist das C der Aldehydgruppe [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO] der Kohlenstoff Nr. 1, C1, davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. Zwei Zuckermoleküle sind dabei über die beiden Kohlenstoffatome C1 und C4 verbunden.

[8] β-verknüpft: β-/α-Verknüpfung: Ringförmige Zucker können in einer α- und einer β-Form existieren, dabei entscheidet die Stellung der zum Ringsauerstoff benachbarten Seitengruppen [–OH], bzw. [–CH2OH] über α- und β-Stellung. Zeigen die Seitengruppen in die gleiche Richtung, liegt eine β-Stellung vor, stehen sie entgegengesetzt, eine α-Stellung.

[9] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

[10] Alginate: Ca-, Mg-, Na-, etc. Salze polymerisierter Alginsäure

[11] Natrium-Alginate: Die Alginsäuren der Alginate sind mit Nartium-Ionen [Na+] über ihre Säuregruppe [–COO–] ionisch verbunden.

[12] Kationen: Positiv geladene Ionen

[13] Emulsion: Gemenge aus zwei nicht zu mischenden, ineinander unlösbaren Flüssigkeiten, bei dem die eine Flüssigkeit in Form kleiner Tröpfchen in der anderen verteilt ist

[14] Calcium-Alginate: Die Alginsäuren der Alginate sind mit Calcium-Ionen [Ca++] über ihre Säuregruppe [–COO–] ionisch verbunden.

[15] Tonne, t (Gewicht): 1 000 kg

[16] Phaeophyceae: Braunalgen (Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[17] Rotalgen: Rhodophyta (Plantae – Eukarya)

[18] Zusammensetzung der Chlorophylle und der akzessorischen Pigmente

[19] Rhodophyta: Rotalgen (Plantae – Eukarya)

[20] Phycobiline: Chromophore der Fotosynthese, die bei Cyanobacteria, Glaucopyhta, Cryptophyta und Rhodophyta vorkommen. Ihr Name leitet sich aus der Ähnlichkeit zu den Gallenfarbstoffen, den Bilinien, ab. Die wichtigsten Vertreter sind Phycocyanobilin (in Phycocyanin, blau) und Phycoerythrobilin (in Phycoerythrin, rot).

[21] Sporophyt: Bildet im Generationswechsel von Sporophyt zu Gametophyt meiotisch (R!), da selbst diploid (oder dikaryotisch), haploide Sporen

[22] Echtes Gewebe, Parenchym: Hierbei sind die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden.

[23] Flechtgewebe, Plectenchym: Aus einem Flechtgewebe besteht ein Organismenkörper, wenn er sekundär aus einzelnen Fäden zusammengesetzt ist.

[24] Schwärmer, Zoid: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zellen (Zoospore oder Gamet)

[25] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Haptophyta, Haftgeißler

1 Haftfäden (TP)

.

Niemand weiß so genau, wohin diese seltsamen Einzeller gehören.

Einen Eukaryonten mit Nucleopmorph[1],

Beherbergen sie zwar,

Doch wo ist die Flimmergeißel[6] geblieben,

Falls überhaupt ihr Eigen sie einmal schon war?

.

Doch halt – so, wie die ganze Zelle,

Sind auch die Geißeln[7 mit

Submikroskopischen Schüppchen und Knötchen belegt!

Ist damit nur der Platz für Mastigonemen[8 zu beschränkt?

.

Ein besonderer Faden, ein Haptonema[9],

Schiebt sich zwischen die Geißeln,

Überragt sie oftmals um Längen, heftet sich endständig fest,

Liegt aber vereinzelt auch vollkommen an.

.

Variantenreich nutzen die Träger diese Struktur!

Sich fest zu verankern, der Strömung zu trotzen,

Ruckartig Feinden damit zu entflieh‘n

Und Beute an ihren mundlosen Körper zu zieh‘n.

.

Zwei Arten zumindest, nur sie wurden diesbezüglich studiert,

Angeln vorbeiziehende Beute durch seitliches Anheften an das Gerät,

Bringen, was sie gefangen, an eine bevorzugte Stelle des Haptonemas,

Schicken es anschließend an die Spitze der Angel,

Schlagen zurück das Fanggerät an das Hinterende der Zelle,

Übergeben dem Plasmalemma[10] was sie gefangen, das die Beute in die Zelle durch Endocytose nimmt.

Ob diese Nahrung nur Zubrot ist, zu dem was Fotosynthese[11] liefert,

Oder umgekehrt, weiß wohl niemand so recht.

.

Woher leitet sich Haptonemas Struktur?

Wie war der Anfang dieser so einzigartigen Form?

War eine zusätzliche Geißel es einstmals,

Die ihre Tubuliordnung[12] verlor?

Statt neun Mal zwei plus zwei

Liegen nur sechs bis acht in Unordnung vor.

.

Ein gefensterter Schlauch von ER umgibt zylinderartig die Tubuli.

Sind sie gestreckt? Wohl eher schraubig gewunden,

Benachbarte Schraubenumgänge miteinander verbinden.

Denn wird der Klebfaden gereizt, zieht er sich plötzlich schraubig zusammen,

Bringt dabei die klebrige Stelle ganz unvermittelt an den Flagellaten heran.

Wer kennt den Mechanismus, wer klärt die Verläufe,

Des schon vor undenklichen Zeiten wohlerprobten Zurückziehprinzips? –

.

Teilt sich der Kern, zwei Zellen damit zu dienen,

Löst er die Hülle vollkommen auf;

Nur an den Polen gruppieren sich kleinere Mengen ER-Cisternen[16i],

An die Spindelmikrotubli führen, nachdem sie die Metaphaseplatte[17 passiert,

Und eine scheinbar verklumpte Masse der Chromosomen zu den Polen zieh‘n,

Deren bereitstehendes ER die Kernhülle neu konstruier’n.SL

.

Fußnoten

[1] Nucleomorph: Stark reduzierter Zellkern in den Plastiden, in Cryptophyta, Haptophyta und Chlorarachniophyceae

[2] Chlorophyll c: Unterscheidet sich von Chlorophyllen a und b grundsätzlich nur durch das Fehlen des Phytolrestes, der Chlorophyll a und b charakterisiert.

[3 Chlorophyll c1: Subtyp von Chlorophyll c; besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethylgruppe [–CH2CH3].

[4] Chlorophyll c2: Subtyp von Chlorophyll c; besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine Methylgruppe [–CH3] und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethengruppe [–CHCH2].

[5] Chlorophyll c3: Subtyp von Chlorophyll c; besitzt am Kohlenstoff der Position 7 des Porphyrinringsystems eine [–COOCH3]-Gruppe und am Kohlenstoff in Position 8 eine Ethengruppe [–CHCH2].

[6] Flimmergeißel: Eine Geißel, die mit Mastigonemen besetzt ist

[7] Geißel, Flagellum (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[8] Mastigonemen: Feine dreiteilige Härchen am Geißelschaft; im Detail aufgebaut aus einer kurzen konischen Basis, einem tubulären Schaft, dessen Wand aus zwei unterschiedlich dicken, parallel zu Spiralen gewundenen Elementen besteht, die am Ende der Mastigonemen als ein bis zwei dünne Härchen abstehen

[9] Haptonema: Fädiges kurzes oder längeres Anhängsel an der Front des Flagellaten etwa auf Höhe der Flagellen, bestehend aus umgebendem Plasmalemma, schraubig angeordneten sechs bis acht Mikrotubuli, wobei sich zwischen dieses Bündel und dem Plasmalemma eine Verlängerung Endoplasmatischen Retikulums des Flagellenkörpers schiebt; die Mikrotubuli stehen in den Flagellatenkörper, der durch eine Basalplatte, wie bei Flagellen so üblich, abgeteilt wird.

[10] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[11] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[12] Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[13] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen

[14] Myosin: Eine Familie von Motorproteinen eukaryotischer Zellen. Koordiniert mit anderen Motorproteinen wie Kinesin und Dynein wesentlich den intrazellulären Transport von Biomakromolekülen, Vesikeln und Zellorganellen längs des Cytoskeletts; ist aber allein an Actinfilamenten tätig.

[15] Dynein: Ein zur Gruppe der Motorproteine gehörendes Molekül in eukaryotischen Zellen, das dem Transport von Vesikeln und anderen Transport- und Bewegungsvorgängen dient. Das Dynein-Protein besteht aus einer Kopfregion, die an Mikrotubuli bindet, sowie einem Schwanzteil, der mit anderen Proteinen interagieren kann.

Dyneinkomplexe binden ein zu transportierendes Molekül an sich und „laufen“ dann entlang eines Mikrotubulus. Der Transport erfolgt gerichtet, da Dynein auf dem Mikrotubulus nur in Richtung des sogenannten minus-Endes wandern kann. Dyneine transportieren also ihre Fracht von der Peripherie in Richtung Mikrotubuliorganisationscentren, MTOCs.

[16] ER (Abkürzung für Endoplasmatisches Retikulum): Intrazelluläres Cisternensystem aller eukaryotischen Zellen. Es besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Räumen, die ein zusammenhängendes System bilden und mit der Kernhülle in Verbindung stehen

[17 Metaphasenplatte, Äquatorialebene (Kernteilung): Wenn Chromosomen in der Mitte zwischen den Polen in einer Ebene angeordnet sind

SL Dölger J, Nielsen LT, KiØrboe T, Andersen A (2017) Swimming and feeding of mixotrophic biflagellates. Scientific Reports 7:39892 | DOI: 10.1038/srep39892

Eingestellt am 14. Juni 2025

Chrysochromulina

f: Flagellen – h Haptonema

Autor: Lamiot

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

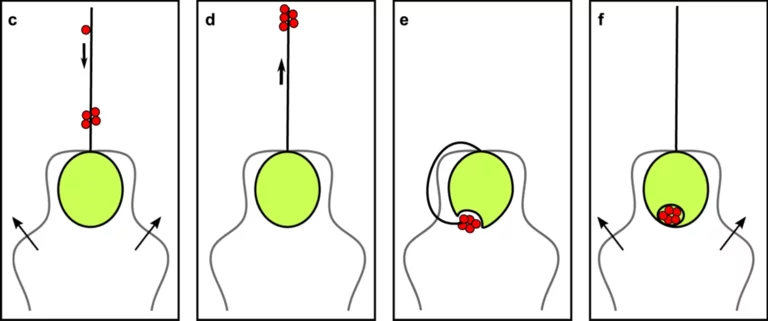

Prymnesium Fressverhalten (Prymnesium polylepis und P. parvum)

c–f: Skizze nach Kawachi et al.; angepasst von Dölger et al. (2017).

c: Der Haptophyt fängt Beute (rot) an seinem Haptonema während er schwimmt und sammelt es an einem bestimmten Aggregationspunkt.

d: Während die Flagellen stillstehend eine Pause einschieben, wird das Sammelgut aktiv an die Spitze des Haptonemas transportiert, die

e: zurück zur Zelle gebogen wird, wo

f: die Beute durch Endocytose in den Flagellenkörper aufgenommen wird.

Zweck und Mechanismus der Partikelwanderung zum Sammelpunkt sind unbekannt.

Autoren: Julia Dölger, Lasse Tor Nielsen, Thomas Kiørboe, Anders Andersen (c–f adapted from Kawachi et al, 1991)

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Haptophyta, Haftgeißler

2 Damals schon

.

Kalkflagellaten[3] als Gliederpanzer gegeben,

Überdauerten Millionen von Jahren, sind Zeugen des

.

Massen von Plättchen, am Grunde des Meeres zu mächtigen Lagern geschichtet,

Blieben nicht lange in Tiefen verborgen,

Erheben sich faltig, weichen dem Druck aus dem Innern der Erde,

Türmen sich auf zu Massiven[7], zu gewaltigen Felsengebirgen.

.

Kreidefelsen auf Rügen, auch in England bei Dover, sind Zeugen der Vielfalt.

Gebrochen, gepresst, in handliche Formen gebracht,

Zeichnen sie Linien, konstruieren Kreise, Ellipsen,

Zum Leidwesen manch eines Schülers, auf schwarzgrünem Grund.

.

Achthundert Millionen Coccolithen in einem einzigen Kubikzentimeter

Drücken sich fest auf die rauhflächige Tafel.

Nur durch feucht-fasriges Schwammgeflecht[8] werden sie spurlos entfernt,

Fliegen dann nicht beim Atmen in Nase und Mund.

.

An den Plättchen sollt ihr die Arten erkennen!

Umrissse, Größen, Feinstruktur und Ordnung im feinen Gefüge

Verrieten Taxonomen Braarudosphaeras[9] genealogisches Alter:

Zu Kreidezeiten gab es Vorfahren schon.

.

Auch heute bevölkern sie weltweit die Meere,

Fixieren enorme Mengen an CO2.

.

Optimale Wachstumsbedingungen bringen manche Kalkflagellaten rasch zum Erblühen[14].

Färben die Meere, oftmals weit sichtbar, in Schwaden türkis.

Phaeocystis[15] bereitet, wenn tot, auffällige Schäume,

Werden treffend Killeralgen[22] genannt.

.

Fußnoten

[1] Coccolithen: Scheibenförmige, calcitische Kalkkörper mit einer Größe von 5-20 nm; sitzen auf Coccolithophorida, Haptopyhten, mit meist kugelförmigen Körpern.

[2] Calcit, Kalkspat: [Calciumcarbonat, CaCO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen, kristallisiert im trigonalen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3] https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung dort

[3] Kalkflagellaten: Coccolithophora (Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt – Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[4] Trias-Zeit: vor etwa 251 – 200 Millionen Jahren

[5] Jura-Zeit: vor ca. 200 – 145 Millionen Jahren

[6] Kreide-Zeit: vor ca. 145 – 66 Millionen Jahren

[7] Massiv: Bezeichnung für verschiedene größere, kompakte, signifikante Erhebungen (Gebirgsmassiv, Gebirgssock, oder Gipfelstock und Ähnliches) und, bzw. oder, für bestimmte Bereiche an der Erdoberfläche, die sich geologisch von ihrer Umgebung relativ scharf abgrenzen

[8] Badeschwämme: Spongia (Keratosa – Demospongiae – Silicea s.s. – Porifera – Animalia – …)

[9] Braarudosphaera: Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt (Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[10] Plankton: Gesamtheit der im Wasser freischwebenden oder mit geringer Eigenbeweglichkeit schwimmende, kleinere Organismen, deren Ortswechsel hauptsächlich durch Wasserströmungen vermittelt wird

[11] Primärproduzenten: Organismen, die aus anorganischen Stoffen über Fotosynthese oder Chemosynthese organische Substanzen produzieren

[12] Nahrungskette: Modell für die linearen energetischen und stofflichen Beziehungen zwischen verschiedenen Arten von Lebewesen, wobei jede Art Nahrungsgrundlage einer anderen Art ist, ausgenommen die Art am Ende der Nahrungskette.

[13] Prädatoren: Organismen, die andere zum Zweck der Nahrungsaufnahme nutzen und dabei meist töten. Das Opfer eines Prädators ist dessen Beute.

[14] Algenblüte: Plötzliche, massenhafte Vermehrung von Algen in einem Gewässer

[15] Phaeocystis: Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt (Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[16] Chrysochromulina: Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt (Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[17] Prymnesium: Prymnesiophyceae; nicht separat behandelt (Haptophyta – Chromalveolata – Eukarya)

[18] Toxine: Giftstoffe

[19] Fische: Teleostei i.e.S. (Actinopterygii – Osteognathostomata – Gnathostomata – Umericingulata – Lacertipinnatae –…)

[20] Muscheln: Bivalva (Mollusca – Schizocoelia – Spiralia – Protostomia – Bilateria –…)

[21] Robben: Phocidae (Pinnipedia – Mustelida – Arctoidea – Caniformia – Carnivora s.s. –…)

[22] Killeralgen: Umschreibt Algen, die die ursprüngliche Meeresflora überwuchern, teils durch Verdrängen, teils durch Ausscheiden von Giftstoffen, die zu Fischsterben und Hautirritationen führen.

Eingestellt am 14. Juni 2025

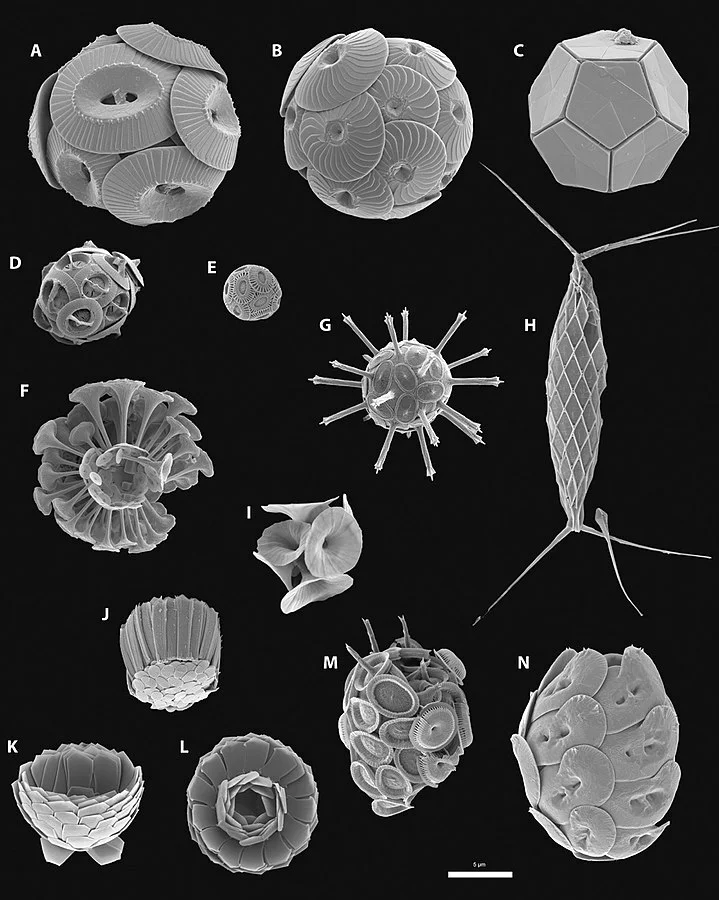

Vielfalt der Coccolithophorida

Emiliania huxleyi, der Bezugsart

für Coccolothophorida-Studien, wird hier im Vergleich

dargestellt zu anderen Coccolothophoridae. Alle Bilder sind

REM-Aufnahmen von Arten, die durch Filtration von Meerwasser

des freien Ozeans erhalten wurden.

(A) Coccolithus pelagicus, (B) Calcidiscus leptoporus, (C) Braarudosphaera bigelowii, (D) Gephyrocapsa oceanica, (E) Emiliana huxleyi, (F) Discosphaera tubifera, (G) Rhabdosphaera clavigera, (H) Calciosolenia murrayi, (I) Umbellosphaera irregularis, (J) Gladiolithus flabellatus, (K and L) Florisphaera profunda, (M) Syracosphaera pulchra, and (N) Helicosphaera carteri. Messstrich, 5 μm.

Autoren: Monteiro, F.M., Bach, L.T., Brownlee, C., Bown, P., Rickaby, R.E., Poulton, A.J., Tyrrell, T., Beaufort, L., Dutkiewicz, S., Gibbs, S. and Gutowska, M.A.

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Hyphochytriomycetes, Hyphochytriopilze

1 Voran ohne Peitsche

.

Oft zwingt Ressourcenverknappung[1] zum Ändern vormals bewährter Systeme.

Gezieltes Überlegen aber, strategisches Denken, sind evolutiven Vorgängen fremd;

Doch Folgegenerationen verspüren ständig den Druck,

Sparsamst beschränkte Mittel zu nutzen. –

.

Am wenigsten vermisst wohl der Schwärmer[2],

Weil ohnehin recht kurz schon geraten,

Die unbeflimmerte Geißel[3],[4].

Kaum merklichen Druck nach hinten noch bringend,

Verliert sie die Wertung von Kosten und Nutzen und

Opfert sich;

Folgt damit ökonomischem Zwang.

Nur die Basis bleibt der Zelle erhalten;

So bleibt als einzige wirksame Geißel das

Wimperflagellum[5] für kräftigen Schub. –

.

Stickstoff, dazu wohl Phosphat[6],

Begrenzten als knapp bemessenes Gut

Ihr traditionell verlaufendes Leben.

Cellulose[7] lagern Hyphochytriomyceten

In die Wände ihrer Behälter

Verstärkt mit Chitin[8].

.

Vergrößern sich laufend mit Hilfe

Gelöster Nährelemente des nahen Umfelds.

Zergliedern intern sich zu wimpergeißligen Sporen

Als Anfang der nächsten Generation;

Opfern den Sporenbehälter selbstlos auf,

Denn Schwärmer lassen als leere Hülle, worin sie entstanden, zurück.

.

Nicht Schleimfüßchen[9] halten die größer werdenden Sphären:

Rhizoide[10] mit dünnsten Wänden verankern sie in der Umgebung,

Dringen ein in Abgestorbenes,

Verschmähen auch Lebendes nicht.

Wachsen schneller, vergrößern sich rasch,

Sind Ursprung von Herden eingeißliger Schwärmer.

Nach ihrem Abschied vom Ort der Geburt

Vergeht das letzte Erinnerungsstück.

.

Ein Schwärmer, daraus eine Cyste[11], nur ein Behälter mit Sporen. –

Auf eine einzige Karte wird so alles gesetzt!

Werden Schwärmer zur Unzeit geboren,

Sind alle – ist alles – ist ihre Zukunft verloren.

Prinzip der Evolution offensichtlich noch nicht bekannt.

.

Doch manch ein Vertreter hat einen Traum vom ewigen Leben:

Treibt neben feinsten Verankerungsfäden[14] auch

Lange und dicke[15] aus ihrer Sphäre hervor,

Verzweigt sie zögerlich, dann aber mehrfach,

Trennt je eine Kugel am Ende dann ab

Für viele genbewahrende, -transportierende, Zoosporen.

.

Wachsen flugs wieder aus, neue Behälter zu bilden und

Streuen, klug für Weiterentwicklung, das Risiko;

Denn mehrfach entstehen Flagellatenbehälter[16],

Aber ein Schwärmer nur war am Beginn.

.

Doch wo bleibt der evolutive Erfolg?

Kaum vier Dutzend Hyphochytriomyceten sind heute bekannt.

Leben sie vollkommen verborgen?

Waren vielleicht zu wenig variabel die Gene, zu konservativ?

Blieben sie kaum verändert,

Aufgrund fehlender Sexualität[17]?

.

Fußnoten

[1] Ressourcen: Natürlich vorhandene Bestände von etwas, was zum Fortkommen, zum Leben, benötigt wird

[2] Schwärmer: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zelle (Zoospore oder Gamet)

[3] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[4] Peitschengeißel: Als Peitschengeißel wird die nach hinten schlagende, unbewimperte Geißel der heterokont begeißelten Organismen bezeichnet.

[5] Flimmergeißel: Eine Geißel, die mit Mastigonemen besetzt ist

[6] Phosphat, [PO43−]: Als Ion vorliegend, oder an andere Atome oder Moleküle gebunden

[7] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

[8] Chitin: Polymer aus N-Acetyl-Glucosamin, entstanden aus 1,4-β-Glucosen, an deren C2 eine [–NHCOCH3]-Gruppe hängt; anders ausgedrückt, an deren C2 eine [–NH2]-Gruppe, eine Aminogruppe, hängt, bei der ein Wasserstoffatom durch ein Acetyl [–COCH3] ersetzt ist. Zellwandpolysaccharid der Fungi (Echte Pilze), einiger Cnidaria (Nesseltiere) und Exoskelett der Arthropoda (Gliederfüßer)

[9] Schleimfüßchen: Fadenförmige, verzweigte Fäden aus Ektoplasma

[10] Rhizoide: Fadenartige, wurzelähnliche, trichale oder unseptierte Auswüchse zum Festheften von Thallophyten

[11] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[12] Risikominimieren, Risikostreuen: Ein entscheidendes Prinzip der Evolution. Um Verluste an möglichen Nachkommen möglichst zu reduzieren, haben sich erfolgversprechende Strategien entwickelt; z. B. Risikostreuen, was bedeutet, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alle Sporen, Samen oder Früchte, auf einmal reifen zu lassen und in einem Schub zu verbreiten. Zeitliche Streuung z. B. erhöht die Wahrscheinlichkeit, günstige Zeiten für die Verbreitung durch Vektoren zu treffen, oder Perioden für günstiges Wachstum oder fürs Überleben, etc. Freilich wird dabei während eines Zeitpunktes die Menge der Verbreitungseinheiten geringer, doch am Ende wird sich diese Strategie evolutiv für den Organismus lohnen. Wenn aber Organismen fürs Wachstum auf zeitlich beschränktes Vorkommen günstiger Bedingungen angewiesen sind, wird eine explosionsartige Vermehrung die günstigste Lösung sein; in diesem Zusammenhang sind dann schnell reagierende Nebenfruchtformen mit ihren asexuell entstandenen Verbreitungseinheiten von Vorteil, z. B. dann, wenn ein Substrat (Stärke, Zucker, Partner eines Symbionten, Wirt eines Parasiten) stark umworben ist oder nur kurzzeitig zur Verfügung steht. Dieses Risikostreuen ist vergleichbar mit der Risikominimierung, die Aktieninhaber anwenden, wenn sie unterschiedlichste Aktien in ihrem Portfolio sammeln.

[13] Holokarp: Für die Fortpflanzung wird der ganze Körperinhalt aufgebraucht, somit kann sich diese Einheit nur einmal vermehren.

[14] Rhizoide

[15] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[16] Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[17] Geschlechtliche, sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!), wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Labyrinthulomycetes, Netzschleimpilze

1 Labyrinth (HP)

.

Schleimbedacht schmiegt sich Labyra[1] an einen mit Leben bedeckten Hang.

Lagert Enzyme[2] um sich in der Hülle.

Zerlegt, was sie findet, in kleine Portionen,

Nimmt durch die Membran[3] sie auf.

.

Lebt auf Kosten der nahen Umgebung,

Bleibt mit Bedacht am günstigen Ort

Und zieht, weil ohnehin hinderlich,

Die Geißeln[4] konsequenterweise zurück.

.

‚Nimmst du, so nehmen auch wir‘, lautet die Antwort der Nachbarn.

So sinnt Labyra nach wirksamem Schutz:

Schickt Dictyosomenvesikel[5],{6],

Jedes befüllt mit plättchenförmigem Polyglucan[7],

An die gefährdete Front,

Schleust sie allseits durch die Membran[8],

Panzert sich mit dichtgefügtem,

Feingliedrig beweglichem Schild.

.

Es staut sich manch ein Strom von Vesikel an bevorzugten Stellen,

Häufen den Inhalt zum Pfropf inmitten der Plasmamembran:

Sie stülpt sich nach außen, durchbricht die schützende Hülle[9],

.

Eng in Kontakt mit dem schuppigen Panzer,

Umfließen plasmagefüllte Kalotten[12] Labyra rundum,

Verschmelzen, die ganze Zelle umschließend,

Zum schleimbefüllten, ungegliederten Raum.

.

So gebettet liegt Labyra

Nun umschlossen von allseits membranumgrenzter, puffernder Hülle.

Enzymbefüllt, ist Labyra allzeit bereit,

Jedem Angriff aus der Umgebung Paroli zu bieten,

Auftreffende Minipartikel erfassend,

Schnell zu zerlegen und

Aufzunehmen in den plasmatischen Raum.

.

Bald schon erkennt Labyra den Vorteil,

Im Rückraum geschützt, aus der Hülle sich zu bedienen.

Mitotisch[13] sich teilend, vermehrt sie die Zellen,

Verlängert, verzweigt, erweitert die schleimige Spur.

.

Zwillinge liegen Spitze an Spitze beisammen,

Doch sie verweilen nicht lange als Pärchen.

Aktinfibrillen[14] drängen sie weiter:

Gleiten für sich im Schleimbett dahin.

.

Das Gleiten beendend, legen sich manche zur Ruh;

Brauchen die Zeit, sich neu zu sortieren,

Um zwei mal vier Zellen das Leben zu geben,

Sie zu entlassen, damit sie eigene Wege dann geh’n:

.

Es rumort in der Zelle,

Denn unruhig zappeln acht Planosporen[15] eingeengt im Behälter.

Vermeiden geschickt ein Verknoten der

Mehrfach köperlang schwingenden Wimperflagellen,

Bis sie, endlich die Zelle verlassend,

Durch zähflüssiges Gel angestrengt rudernd, Freiheit gewinnen. –

.

Augen auf und Wimpern voran, heißt die Devise.

Dem Licht entgegen schwimmen sie nun.

Findet sie dort einen Partner, wo

Alle nun hinzieh‘n?

.

Verschmelzen dann zwei zur Zygote?

Schwimmen vereint eine Weile,

Landen an Orten mit sauerstoffträchtigem Wasser

Und starten neu ins netzig-schleimige Leben?

Sie verzichten wieder auf Peilung und

Gleiten in Blindheit dahin.

.

Differentiell exprimiert[20] werden Gene

In gleitenden Zellen und rudernden Schwärmern[21].

Warum Carotinoide[22] ohne Sinn und Zweck reservieren,

Falls eine andere Stelle sie dringender braucht?

.

Fußnoten

[1] Labyra: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Labyrinthulomycetes

[2] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[3] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[4] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und durch ein zentrales Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[5] Dictyosom, Netzorganell: Oft tellerförmig anmutende Cisternen treten gern in gestapelter Weise auf, an deren Rändern Vesikel abgeschnürt werden; jedes einzelne Organell der Zelle wird oft als Dictyosom (Netzorganell) bezeichnet, während alle Organelle zusammen als Golgi-Apparat geführt werden.

[6] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[7] Polyglucan: Substanz aus vielen Glucosemolekülen

[8] Plasmalemma

[9] Aus Polyglucanplättchen

[10] Ektoplasma (Einzeller): Äußerer, organellen- und granulafreier cytoplasmatischer Bereich des Protoplasten

[11] Bothrosom, Sagenogenetosom: Ein in das Plasmalemma integriertes Organell, das einen Pfropf bildet zwischen dem in der Zelle liegenden Endoplasma und außerhalb der Zelle liegendem nach außen hin mit Plasmalemma abgegrenztem Ektoplasma.

[12] Kalotte: Teil eines Kugelkörpers, der durch den Schnitt mit einer Ebene abgetrennt wird

[13] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[14] Actin, Fädiges Actin: Actin ist ein häufiger Bestandteil des Cytoskeletts und kommt besonders in Muskelzellen vor; zu Fäden polymerisiert (F-Actin), dient es der Stabilisierung der äußeren Zellform sowie der Ausbildung von Zellfortsätzen, intrazellulären Verlagerungen und gerichteten intrazellulären Bewegungen

[15] Planosporen: Zoosporen

[16] Labyrinthula: Netzschleimpilz (Labyrinthulomycetes – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[17] Augenfleck-Geißel-Beschattungssystem (Chromophyta): Dafür existiert an der nach hinten gerichteten Peitschengeißel basal eine Anschwellung, die beim Schwimmen hin zum Licht ihren Schatten auf den im Chloroplasten liegenden Augenfleck wirft; der Flagellat kann damit seine Orientierung zum Licht erkennen und seine Schwimmrichtung danach wählen.

[18] Chloroplasten, primäre: Durch Endosymbiose entstandene Organelle. Ihre Herkunft von Blaualgen ist durch mehrere Merkmale gesichert. Die innere Membran hat bakteriellen Charakter, die äußere ähnelt Membranen der Eukaryoten; ringförmgie DNA in Chloroplasten, weist ebenfalls auf bakteriellen Ursprung hin, wie auch enthaltene 70S-Ribosomen. Phycobilisomen bei Glaucophyta und Rhodophyta, wie sie bei Cyanobakterien auftreten, sind ebenfalls Hinweis auf der Chloroplasten endosymbiontische Herkunft.

[19] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[20] Exprimieren (Gene): Als Genexpression bezeichnet man die Bildung eines von einem Gen kodierten Genprodukts, vor allem von Proteinen oder RNA-Molekülen.

[21] Schwärmer: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zelle (Zoospore oder Gamet)

[22] Carotinoide: Carotinoide sind lineare Kohlenwasserstoffe mit vielen konjugierten Doppelbindungen (= benachbarte Kohlenstoffatome sind in wechselnder Abfolge mit einer einfachen und einer Doppelbindung miteinander verknüpft), an deren beiden Enden jeweils ein Kohlenstoffring aus sechs Atomen hängt. Je nach Lage einer Doppelbindung in diesen Sechserringen und ob eine Hydroxylgruppe [–OH] oder andere zusätzliche Gruppen an Sechserringen hängen, werden verschiedene Typen an Carotinoiden unterschieden, die auch in ihrer Färbung voneinander abweichen und somit Licht anderer Wellenlängen aufnehmen können; nicht selten nur als Farbstoff vorhanden.

Eingestellt am 14. Juni 2025

Labyrinthula

Spindelförmige Zellen im Schleimnetz sich bewegend

Autor: Djpmapleferryman

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

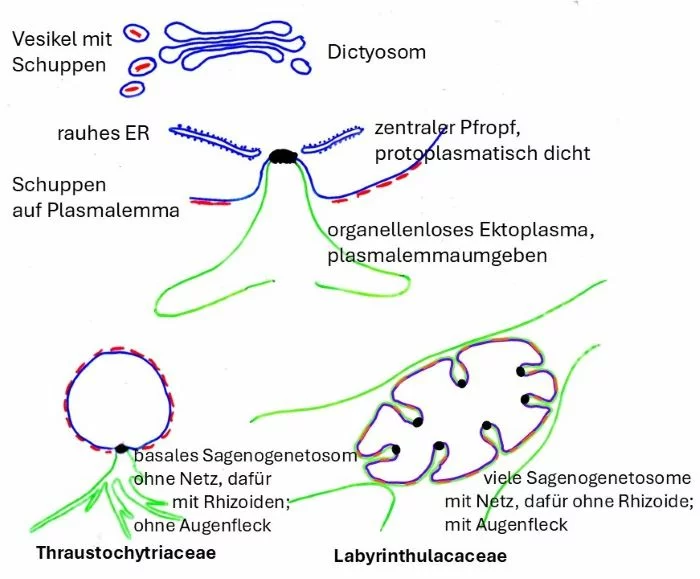

Bau der Labyrinthulomycetes, Schema (Folienstifte auf Folie; Reinhard Agerer)

Erklärungen im Bild.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Labyrinthulomycetes, Netzschleimpilze

2 Schleimfüßchen (HP)

.

Thrausta[1] reichte das ewige Kriechen im Schleim!

Rundet die Zelle zum Köpfchen,

Stemmt kräftig sich ab, behält ein einziges Sagenogenetosom[2]

Mit verzweigten, feinfädigen Plasmafüßchen[3] daran.

.

Halt sind sie für den Plasmabehälter[4],

Nahrungsverdauer, Laufband und Wächter zugleich.

Glucanplättchen[5] schützen dichtschließend die Kugel,

Doch Fäden[6] lassen davon sie frei.

.

Locker elastisch verbunden, folgen sie jeglicher Dehnung,

Füllen entstehende Lücken sofort wieder auf

Und sorgen für ruhige Zeiten,

.

Füllen die Sphäre, rudern gewaltig,

Zersprengen die Wandung, irren umher.

Kein Licht lenkt sie vorwärts;

Als Blinde geboren[9], finden sie Halt nur ganz in der Näh.

.

Glücklich schätzt sich, wer einen Partner findet fürs Leben,

Vereint zusammen ein Häuschen sich baut.

Manche aber meistern die Zukunft allein,

Scheren sich nicht um Sex. –

.

Wohnen gebunden ans Meer, an salzhaltige Wässer und Böden,

Auf toten Pflanzen[12], greifen auch gern aktive als Haltesubstrat,

Nehmen Rücksicht zumeist und schädigen kaum.

.

Fußnoten

[1] Thrausta: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Thraustochytriaceae

[2] Sagenogenetosom, Bothrosom (Labyrinthulomycetes): Ein in das Plasmalemma integriertes Organell, das einen Pfropf bildet zwischen dem in der Zelle liegenden Protoplasma (Endoplasma) und außerhalb der Zelle liegendem nach außen hin mit Plasmalemma begrenztem Ektoplasma.

[3] Ektoplasma (Einzeller): Äußerer, organellen- und granulafreier cytoplasmatischer Bereich des Protoplasten

[4] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[5] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[6] Ektoplasma

[7] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[8] Zoosporen: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[9] Ohne Augenfleck: Ohne Ansammlung von aus Carotinoiden bestehenden Pigmenten

[10] Labyrinthula: Netzschleimpilz (Labyrinthulaceae; nicht separat behandelt – Labyrinthulomycetes – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata –…)

[11] Thraustochytrium: Labyrinthulaceae; nicht separat behandelt (Labyrinthulomycetes – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya –…)

[12] Echte Pflanzen: Plantae (Eukarya)

Eingestellt am 14. Juni 2025

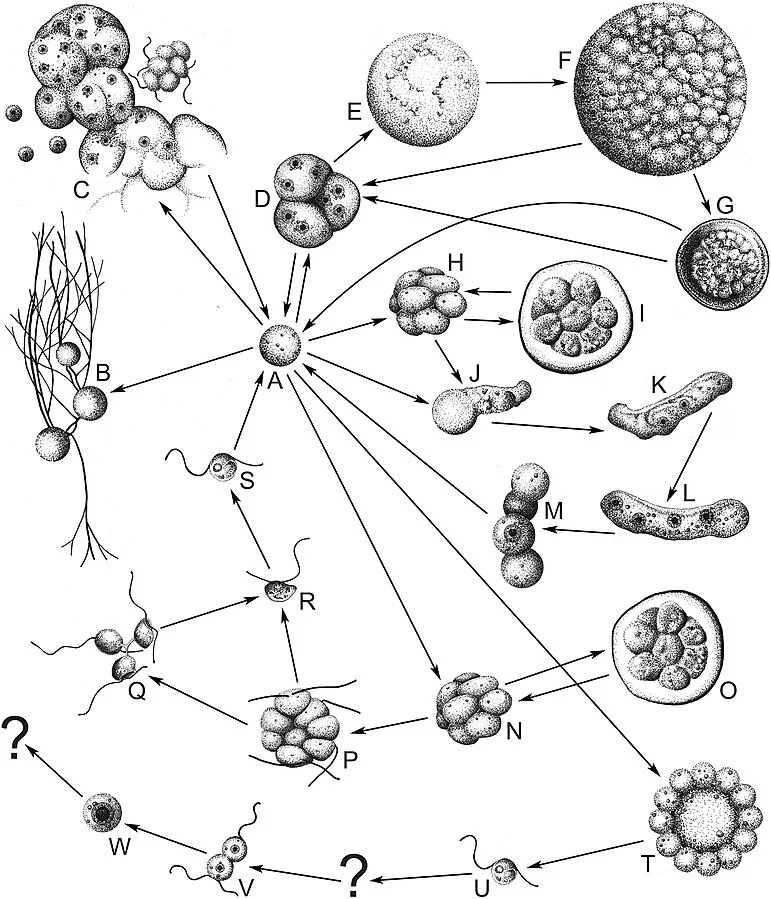

Lebenszylus von Thraustochytriaceae: Aurantiochytrium acetophilum

A. Typische, kleine sporogene Zelle. – B. Vegetative Zelle mit ektoplasmatischen, verzweigten Fäden. – C. Sporogene, vielkernige Zellmasse, die kleine sporogene Zellen hervorbringt und ein Typ I Sporangium. – D. Tetrade vielkerniger sporogener Zellen. – E. Typische, große, vegetative Zelle, bevor sie mit Lipiden gefüllt ist. – F. Große mit Lipiden gefüllte Zelle. – G. Cyste. – H. Amoebosporangium. – I. Encystiertes Amoebosporangium. – J. Amöbospore, die sich zu einer Amöbe wandelt. – K. Zweikernige Amöbe. – L. Vierkernige Amöbe. – M. Vier einkernige Amöbosporen. – N. Type I Zoosporangium vor der Flagellenbildung. – O. Encystiertes Zoosporangium. – P. Typ I Zoosporangium mit Flagellaten. – Q. Drei Zoosporen mit ektoplasmatischem Band verbunden. – R. Jüngere, birnförmige Zoospore. – S. Ältere, rundliche Zoospore. – T. Typ II Sporangium. – U. Schwimmende, kleine, rundliche Zelle (Gamet?). – V. Beginnende Plasmogamie von zwei beweglichen Gameten. – W. Einkernige Zygote nach Karyogamie.

Pfeile deuten Entwicklungsrichtungen an. – Fragezeichen zeigen fehlende Informationen, wie (a) Gameten entstehen und wie sie zueinanderkommen und (b) wie sich die Zygote weiterentwickelt. – Hier wird als Sporangium eine Anhäufung von Zellen ohne schützende Hülle verstanden.

Autor: Ganuza et al. 2019

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Laminariales, Blattbraunalgen

1 Umgewichtung (HP)

.

Intensiv belastet die Sonne

An südexponierten Küsten durch hartes UV[1]

Alle Bewohner bis tief ins klare Wasser der randnahen Zonen;

Auch Phaea[2] und wer sonst mit ihr lebt.

.

Beide Generationen verspüren,

Auf umspülten Vorsprüngen exponiert,

Tiefdringenden Strahlungsbeschuss.

Kein Pigment[3] liegt zur Abwehr bereit,

Zu verheerend, zu hart, trifft sie deswegen der Angriff.

Beschädigt die Lebensmitte, ihr unschätzbares Genom[4].

.

Besonders haploide[5] Stadien

Leiden darunter gravierend,

Denn jedes beschädigte Gen manifestiert sich sofort

Als gestörte Funktion, als defekte Struktur;

Wird folglich häufig unfähig zur Antwort auf bedrohliches

Ändern sonst so günstiger Umwelt.

.

Puffert hingegen Schäden eines abträglich mutierten[8] Gens,

Weil ein gleichfalls geändertes Partnerallel

Generell wenig wahrscheinlich ist.

.

Allmählich gewinnen, diploid wie sie sind,

Sporophyten mehr und mehr an Bedeutung,

Verdrängen wegen resilienterer[9] Konstitution,

Die gametophytische Generation[10]:

.

Unterbelichtet im Sporophytengestrüpp,

Verzwergen Gametophyten nach einiger Zeit;

Doch ziehen sie Vorteile aus dem kürzeren Leben,

Entgeh‘n sie doch folglich ein wenig mutagener Gefahr.

.

Fußnoten

[1] Hartes ultraviolettes Licht: Ultraviolette Strahlung (UV-A-Strahlung) zwischen 380 und 315 Nanometer Wellenlänge

[2] Phaea: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Phaeophyceae

[3] UV-Strahlung absorbierender, sie abfangender, sie unschädlich machender Farbstoff

[4] Genom: Erbmasse (einer Zelle)

[5] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[6] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder dikaryotisch), haploide Sporen

[7] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[8] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[9] Resilient: Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen

[10] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Laminariales, Blattbraunalgen

2 Hoch hinauf

.

Von nun an übernehmen Sporophyten[1] die Führungsfunktion,

Legen Wachstumszonen substratentfernt fest

Als unentwegt tätige Scheitelzellen[2]

Oder als fortwährend junges Aktivmeristem[3].

.

Laufend In Richtung Basis Jungzellen bildend,

Vermehren sie ständig teilungsaktives Gewebe:

Verbreitern, verlängern, verdicken

Des Sporophyten Gestalt,

Schaffen Platz für Sporenbehälter,

Für zwischenstehende, ebenendende trennende Keulen[4].

.

Recht dünnblättrig hält er den fotosynthetisch[5] tätigen Teil,

Rundet zum Stiel ein röhriges Stück,

Schickt, im Wasserschwall wogend,

.

Geschubst und gebeugt und wieder gestreckt

Und in die andere Richtung gezogen!

So bleibt nur der der Küste verbunden,

Wer sich am Felsgrund mit Krallen verzurrt.

.

In der Tiefe, oftmals im Dunkel verborgen,

Wird Zucker fürs Wachstum des Haftgrunds zum Sine qua non[8].

Röhren aus langgezogenen Zellen

Beschaffen Reserven für Ferntransport,

Halten, zum Wald aus Blättern geworden, die Braunalgen

Fest am Vorzugsort.

.

Fußnoten

[1] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakaryotisch), haploide Sporen

[2] Scheitelzelle: Eine Zelle am oberen Ende eines Organismus (Plantae, Chromalveolata), die durch ständige Teilung für das Verlängern, Vergrößern, sorgt, weil, davon ausgehend, alle weiteren Zellen entstehen, also von ihr abstammen.

[3] Meristematische Zonen, Meristeme: Ständig teilungsaktive apikale Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[4] Paraphysen (Laminariales): Diploide, zwischen Meiosporangien stehende, deren Köpfe überragende und sie gegen die Umwelt abschirmende sterile Elemente

[5] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[6] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[7] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[8] Sine qua non: ohne geht nichts; unabdingbare Voraussetzung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Laminariales, Blattbraunalgen

3 Laminaria

.

Wogende Riesenzungen folgen willig der

Strömung des schwindenden Wassers.

Trieben, wenn nicht elastische Stiele sie hielten,

Für immer hinaus aufs Meer.

.

Mit wiederkehrender Flut richten sie auf ihre Stämmchen,

Schwingen zurück die langgezogenen Flächen,

Bringen bei Höchststand des Wassers

Sie wieder zu aufrechtem Stand.

.

Wurzeln gleicht fast, was ihre Basis am Grunde verankert,

Erobern jeden größeren Spalt im harten Gestein

– Mit Rhizoiden[1] feinste Ritzen fortlaufend füllend –

Verhindern das Wegreißen auch bei heftiger Flut.

.

Eine widerstandsfähige Rinde umgibt des Cauloids[2]

In Schleim gebettet,

Das fernere, lichtnah schwingende Phylloid[5] mit der Basis verbindend,

Zum im Schatten liegenden Fuß.

.

Röhrig mutet das Ganze nun an.

Statisch ausgezeichnet konstruiert,

Trotzen sie beugenden Wellen

Mit Biegestabilität[8].

.

Ein Meristem[9] sorgt, zwischen Phyllo- und Cauloid liegend,

Für ständiges Wachstum nach oben und unten.

Auf des Phylloids ungebremste Verlängerung legt es besonderen Wert,

Dient doch es der Fotosynthese[10], sowie der Reproduktion.

.

Die zu ungleichmäßigen Gruppen gefasst,

Von keuligen Köpfen steriler Zellen[13] schützend umschlossen.

In kürzeren Tagen erst lassen sie

Fünfzig zu fünfzig männlich und weiblich determinierte

Zoosporen[14] dann frei.

.

Wachsen zu vielzelligen, schmächtigen, männlichen

Und wenigzelligen, kräftigen, weiblichen Gametophyten[15]

Trichaler[16] Organisation

Und warten geduldig auf längere Tage und Licht.

.

Synchronisiert verwandeln sie einige Zellen

Zu Antheridium[17] und Oogon,

Bis Eizellen Antheridien pheromonvermittelt[18] signalisieren,

Ihnen bereitliegende Spermatozoide[19] zu senden.

.

Mit betörenden Düften neuerer Note[20] zeigen sie ihnen das Ziel.

Halten sich, ihre Behälter[21] verlassend,

An der Mündung fürs Kommen der Schwärmer[22] bereit,

Weisen mit rasch entstehenden Hüllen

Weitere Kerntransporteure[23]

Mit Entschiedenheit ab.

.

Keine Ruhe gönnt sich nun die Zygote[24];

Verlängert durch unentwegte Teilung sich zum Faden und,

Ständig die Teilungsrichtung der Zellen verändernd,

Wächst sie mit Hilfe der Eizellreserven zum Jungsporophyt.

.

Ein feinabgestimmtes System

Hält den Wechsel der Generationen[25] am Laufen:

Massen an Sporen,

Synchronisiert entstanden durch Tageslänge und Licht,

Sowie durch Werben der Weibchen um Spermatozoide

Durch Locken mit Lamoxiren[26].

.

Fußnoten

[1] Rhizoide: Fadenartige, wurzelähnliche, trichale oder unseptierte Auswüchse zum Festheften von Thallophyten

[2] Cauloid: Einem Stengel (Caulus) der Landpflanzen nur gleichendes Organ, weil von völlig anderem Bau (obwohl von echtem Gewebe stammend), wird als Cauloid, als Stengelähnlich, bezeichnet

[3] Hyphen (Phaeophyceae): Zentrales, bei Größerwerden sich auflockerndes Gewebe der Phaeophyceen-Cauloide, das sich dabei in verzweigte Fäden („Hyphen“) auflöst, die dann in eine schleimige Martix eingebettet liegen; in deren Trennwänden werden siebartige Verdünnungen gebildet, die den Transport von Molekülen erleichtern.

[4] Mark: Lockergewebiges, oft lufterfülltes (Stengel), oder schleimgefülltes (Cauloid) Zentrum der Pflanzenachse

[5] Phylloid: Einem Blatt (Phyll) der Landpflanzen nur gleichendes Organ, weil von völlig anderem Bau (obwohl von echtem Gewebe stammend), wird als Phylloid, als Blattähnlich, bezeichnet

[6] Hyphen

[7] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[8] Biegestabilität, Röhrenstabilität: Bewirkt Stabilität gegen Verbiegen, werden dabei doch die verfestigenden Elemente an den Rand verlegt; im Gegensatz zur Zugstabilität, bei der die festigenden Elemente im Zentrum angeordnet sind. Auch Statiker berücksichtigen diese Prinzipien.

[9] Meristematische Zonen, Meristeme: Ständig teilungsaktive Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[10] Fotosynthetisch, Fotosynthese: Umwandlung von Lichtenergie in Energie organischer Moleküle. Dabei wird letztlich CO2 über komplexe Vorgänge zu energiereicher Glucose aufgebaut. Mit Hilfe von Chlorophyll (Licht!), erzeugtem ATP (zyklischer Elektronentransport) und NADPH2 (azyklischer Elektronentransport) werden von Zellen Zucker synthetisiert

[11] Unilokulär (Phaeophyceae): Behälter (Locus) in dem viele Zoide enthalten sind; ein großer Behälter für alle; im Gegensatz zu plurilokulär, bei dem der Behälter in viele einzelne Kammern aufgeteilt ist, woraus je ein einzelnes Zoid entsteht.

[12] Sorus: Zusammenfassung von Fortpflanzungsbehältern zu größeren Einheiten, die oft durch randliche Strukturen geschützt werden.

[13] Paraphysen: Diploide, zwischen Meiosporangien stehende, deren Köpfe überragende und sie gegen die Umwelt abschirmende sterile Elemente

[14] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[15] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind

[16] Trichal: Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[17] Antheridium (Phaeophyceae): Plurilokuläres Gametangium, in dem begeißelte männliche Gameten gebildet werden

[18] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[19] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[20] Pheromonmoleküle, -düfte

[21] Oogonien: Eizellbehälter

[22] Spermatozoide

[23] Spermatozoide

[24] Zygote: Diploide Zelle, gelegentlich zweikernige Zelle (Pennales), die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, gelegentlich ohne Verschmelzung (Pennales), im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[25] Heteromorpher Generationswechsel: Haploide Generation (Gametophyt) und diploide Generation (Sporophyt) sind ungleich gestaltet

[26] Lamoxiren: Pheromon von Laminaria

Eingestellt am 14. Juni 2025

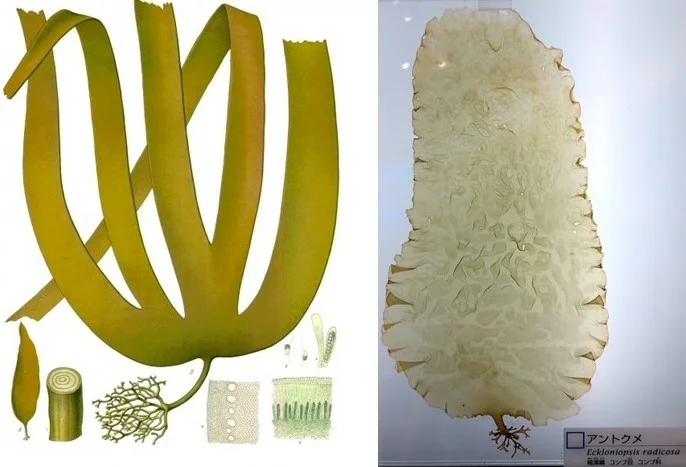

Habitus verschiedener Laminariales

Links oben: Laminaria digitata, Fingertang

Fingertangwald

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kelp_forest,_Ardtoe_-_geograph.org.uk_-_501243.jpg

Autor: David Baird

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license; unverändert

Rechts oben: Macrocystis pyrifera, Riesentang

Autor: EncycloPetey

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Unten: Postelsia palmaeformis, Palmentang

Autor: Brocken Inaglory

Lizenz: GNU Free Documentation License; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

Habitus verschiedener Laminariales

Links: Laminaria hyperborea, Palmenblatttang und L. saccharina, Zuckertang

Palmenblatttang. A junge, B alte Pflanze, verkleinert; 1: Stück des Stieles mit Querschnitt. – 2: Mikroskopischer Querschnitt aus dem äußeren Teil des Cauloids, mit Schleimhöhlen. – Zuckertang (Laminaria saccharina). 3: Unilokuläre Sporangien im Sorus. – 4: Unilokuläres Sporangium mit Paraphyse. – 5: Zoosporen. – 3, 4, 5: von Laminaria saccharina

Autor: Franz Eugen Köhler

Lizenz: Public domain; unverändert

Rechts: Eckloniopsis radicosa

Autor: Daderot

Eingestellt am 14. Juni 2025

Pheromone der Phaeophyceae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links oben: Ectocarpen (Ectocarpus spp.) - Rechts oben: Dictyoten (Dictyota dichotoma)

Links unten: Lamoxiren (Laminaria) - Rechts unten: Fucoserraten (Fucus)

Nach van den Hoek et al. (1995), S. 180, Abb. 12.9

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Entwicklungszyklus der Laminariales am Beispiel von Laminaria hyperborea (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Aus unilokulären Sporangien entweichen nach Meiose (R!) haploide (n; kleine rote Punkte) Zoosporen, die je zur Hälfte zu weiblichen und männlichen, kleinen, trichal organsierten, haploiden (n; kleine rote Punkte) Gametophyten auswachsen.

An Endzellen männlicher Gametophyten entschlüpfen aus Antheridien je ein haploides Spermatozoid (n) auf ein Pheromonsignal (Lamoxiren) der Eizellen hin, die, einzeln im Oogon gebildet, den Behälter verließen und an der Öffnung auf Spermatozoide warten.

Nach erfolgter Plasmogamie (P!) und Karyogamie (K!) entsteht eine diploide (2n; große runde Punkte) Zygote, die noch am weiblichen Gametophyten zum diploiden Sporophyten auswächst.

Aus dem Jungsporophyten entsteht dann der in Cauloid und Phylloid gegliederte fortpflanzungsfähige diploide Sporophyt (2n; große runde Punkte), an dessen Phylloid Sori zu größeren, unregelmäßig geformten Gruppen zusammentreten

Unilokuläre Sporangien, stehen in Reih und Glied, getrennt durch diploide Paraphysen, die sich über den Sporangienköpfen zu einer geschlossenen Schutzschicht vereinen. In den Sporangien erfolgt die Meiose (R!); weitere Mitosen schließen sich an.

Es liegt hier ein heteromorpher Generationswechsel eines Haplo-Diplonten vor (dünne und dicke braune Linien) mit kleinen, trichal organisierten weiblichen und männlichen Gametophyten; Oogamie erfolgt zwischen einer nährstoffreichen, unbeweglichen, großen Eizelle und einem Spermatozoid; erstaunlicherweise wird nicht nur die Eizelle einzeln pro Oogonium gebildet, auch ein Spermatozoid nur entsteht pro Antheridium, das zu einem einkammerigen plurilokulären Sporangium geworden ist.

Nach von den Hoek et al (1993, 2002), Seite 203, Abb. 12.21

Eingestellt am 14. Juni 2025

.