Blastocladiomycotina

zum Gossar über:

Blastocladiomycotina, Blasenzweigler

1 Auf ihre Weise einzigartig

.

Erinnern Blastocladia[4]an ihr gemeinsames Werden

Mit mancher Chytridiomycoten[5]Ahnen

Und an den baldigen, eigenen Weg.

.

Ein Rumposom[6]war ihnen nicht nötig,

An seiner Stelle legten sie ein spezielles Organ sich zurecht:

Zwei Doppelmembranen, streng aneinandergelagert,

Verbunden mit gleichmäßig dicker, homogen erscheinender Schicht.

.

Dicht dem umfassenden Ringmitochondrium angelegt,

Nah eines lipidtropfenumgebenden Sacks,

So begleiten drei Organelle diesen Komplex:

Quergebänderte Körper strahlen hinein in den Raum.

.

Drängen durch des Mitochondriums Ring,

Spreizen zum kernumgebenden Trichter sich weit,

Formen, ihn drückend, zum Konus damit.

.

Membranumhüllte Reserven in Bechergestalt,

Vielleicht Glycogen[9], dies wird sich zeigen,

Liegen im Scheitel der Schwärmer[10]:

Alles einzigartig in der Chytridiomycoten-Verwandtschaft.

.

Fußnoten

[1]Ribosom: Organell aus ribosomaler RNA und Proteinen. Es dient zur Translation der mRNA-Informationen in Proteine. Meist sind mehrere Ribosomen über die mRNA kettenartig verbunden, um zugleich mehrere Ablesevorgänge hintereinander ablaufen lassen zu können

[2]Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[3]Kernkappenorganell: Die gesamten Ribosomen eines Flagellaten sind von Cisternen umhüllt und so gegen das Cytoplasma abgegrenzt, zugleich aber an den Zellkern gebunden.

[4]Blastocladia: Blasenzweigler (Blastocladiomycotina – Chytridiomycota – Begeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta –…)

[5]Chytridiomycota: Begeißelte Chitinpilze (Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[6]Rumposom: Bildung einer ER-Cisterne an der Peripherie eines Flagellaten; die zur Oberfläche des Flagellaten hinorientierte Lipidoppelmembran der Cisterne, stülpte sich dicht fingerartig aus, wodurch sich in Aufsicht im Wesentlichen nur die Fingerenden erkennen lassen. Über die Bedeutung dieses Organells wird noch gerätselt.

[7]Kinetosom: Basaler Teil der Geißel mit dem centriolentypischen Bau aus 9 × 3 kurzen Mikrotubuli

[8]Mikrotubuli: Röhrenförmige Proteinkomplexe innerhalb eukaryotischer Zellen und in Geißeln; Hohlröhren aufgebaut aus den Dimeren α- und β-Tubulinen; funktionieren bei vielen wesentlichen zellulären Prozessen, einschließlich Mitose und Meiose. Mikrotubuli sind gerichtete Strukturen, deren Enden wegen ihrer Polymerisationsrichtung mit plus und minus bezeichnet werden; das α-Tubulin-Ende wird minus-Ende genannt, das β-Tubulin plus-Ende; bilden die Grundlage für das Cytoskelett und spielen eine wichtige Rolle in der Ausbildung der Kernteilungsspindel und im Vesikeltransport.

[9]Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien

[10]Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

Eingestellt am 15. März 2025

.

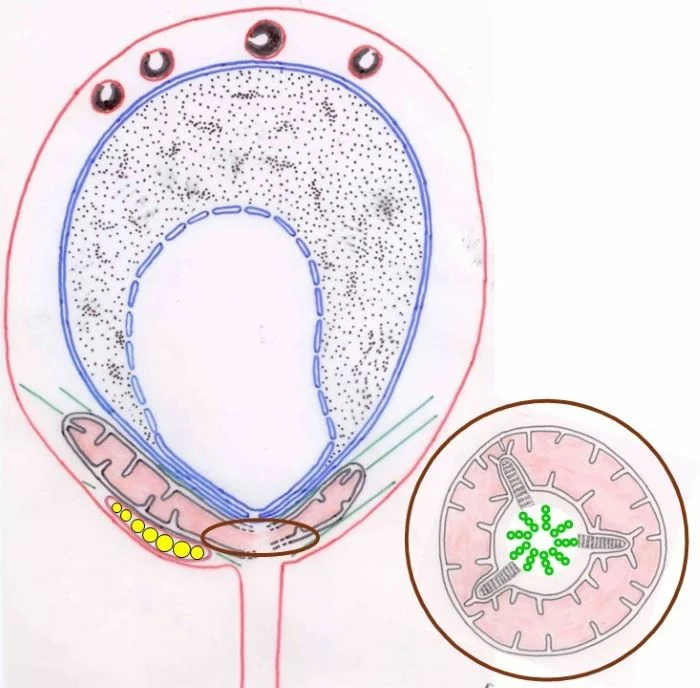

Blastocladiomycotina-Flagellat; schematische Darstellung(Fine-Liner-, Kreide-, Filzstift- und ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Plasmalemma und Vesikelmembranen (rote Linien); - Zellkern mit Kernhülle aus Einzelvesikel dargestellt (blau); Zellkern und Ribosomen umgeben von durchgehend vesikulärer Kappe (blau); - runde Vesikel mit tassenförmigem Inhalt, womöglich aus Glycogen (schwarz); als γ(gamma)-Partikel bezeichnet; - Vesikel mit mehreren Topfen Lipid (gelb); - ringförmiges Mitochondrium (rötlich eingefärbt), separat in Aufsicht dargestellt; - Mikrotubuli (grün); Kinetosom mit 9 x 3 Tubuli im Zentrum des ringförmigen Mitochondriums, verbunden mit drei gebänderten, in Buchten des Mitochondriums hineinziehenden Geißelwurzeln.Organisation des Flagellaten von Bastocladiella emersonii.

Flagellaten von Allomyces macrogynus ähneln jenen von Blasctocladiella emersonii: Sie besitzen ebenfalls ein basales großes Mitochondrium, doch kleinere Mitochondrien können das Kernkappenorganell begleiten. Tassenförmige Vesikeleinschlüsse sind ebenfalls vorhanden, wie auch die gebänderten Geißelwurzeln und Lipidtropen. Doch ein zusätzliches ausgefallen organisiertes Organell zeichnet Allomyces aus: zwei eng aneinandergelegte Lipiddoppelmembranen sind mit gleichmäßig dicker, homogen erscheinender Schicht verbunden.

Eine gewisse Variabilität im Bau der Flagellaten scheint bei dieser Unterklasse also vorzuliegen, die womöglich in Zukunft dazu führen wird, separate Ordnungen zu definieren, sobald mehr Arten diesbezüglich analysiert worden sind.

Nach Webster & Weber (2007), Seite 154, Fig. 6.19

Eingestellt am 15. März 2025

.

Blastocladiomycotina, Blasenzweigler

2 Mutig voran

.

Warum führt auch ihr Weg über die Blase,

Verankert von kernlosen Wurzeln[1],

Zum vielkernig dickeren Schlauch

Mit Seitenzweigen daran?

.

Einmal zum Schlauch sich erhoben,

Nutzen sie mehrfach den Raum,

Behälter für Fortpflanzung[2],

Auch für Vermehrung[3], zu bilden.

.

Zu der Nachkommen Vorteil

Bleibt wohl für immer,

Alles möglichst dicht zu besiedeln

Des Lebens unbezwingbarer Traum.

.

Ihr Weg scheint geebnet

Auch ihrer breiten Nahrungwahl wegen:

Anfangs Abgestorb‘nes zu nehmen[4],

Um später Parasiten[5]zu werden.

.

Warum Saprotrophe sich am höchsten differenzieren,

Liegt sicherlich nicht an der Rücksicht aufs Leben;

Schmarotzer reagieren vielmehr mit wenig differenzierter Architektur

Auf der Opfer Benehmen.

.

Fußnoten

[1]Rhizoide: Fadenartige, wurzelähnliche, trichale oder unseptierte Auswüchse zum Festheften von Thallophyten

[2]Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikaryota, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[3]Asexuelle Vermehrung: Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[4]Saprotroph: Nur von toter organischer Masse lebend

[5]Parasit, Schmarotzer: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

Eingestellt am 15. März 2015

.

Blastocladiomycotina, Blasenzweigler

3 Generationswechsel

.

Die letzten Reserven sind fast schon verbraucht

Als er endlich den faulenden Zweig unter Wasser berührt!

Mit letzter Kraft zwischen Borkenschuppen[1]sich zwängend,

Holt er als Notreserve die Geißel schnell ein und

Setzt sich erschöpft, eine dünne Schutzschicht noch bildend,

Schwer atmend zur Ruh.

.

Langsam treibt er, vorsichtig tastend,

Erste lösliche Stoffe verwendend,

.

Den Rhizoiden gegenüber erscheint eine Beule,

Verlängert sich weiter zum Schlauch,

Treibt auch Zweige ins Wasser

– Schon erkennt man,

Wer hat es gesehen? –

Zelle an Zelle, doppelt gepackt.

.

Gleichförmig fast, nur unterschiedlich in Farbe,

Schmücken sie, kostbaren Inhalts, Enden der Zweige:

Leicht gelblich und zierlich warten

Sauber getrennt in Behältern[10].

Zu Anfang der evolutiven Entwicklung,

Waren sie sicherlich gleich,

Vielleicht nicht in eignen Behältern getrennt.

.

Mikrogamenten[11], den weiblichen etwas voraus,

Entschwimmen ihrer Behausung,

Folgen, vom Sirenin[12]der Weibchen gezogen,

Den kräftigen Düften des Lockpheromons[13];

Sie selbst bezaubern Makrogameten[14]

Mit ihrem eignen Parfüm, dem Parisin[15]. –

.

Ein Sesquiterpen[16], zu Doppelringen verknüpft,

Nahm wertvollen Kohlenstoff aus den Reserven dafür,

Entkam, weil zu dünn des Makrogameten äußere Haut.

Allona[17]fühlte sich machtlos bei diesem Verlust.

.

Zu ihrem Erstaunen, sie weiß nicht, warum dies geschah,

Umgeben sie männliche Schwärmer[18]bald schon zuhauf,

Schwimmen, nicht mehr einsam auf Suche nach Partnern.

Sie gibt sich einem von ihnen absichtsvoll hin[19]. –

Von zwei Flagellen[20]getrieben,

Schwimmen, zur Zygote[21]vereint, die beiden davon;

Finden zum Glück bald Zweige im Wasser,

Klemmen sich fest,

Verwerten die Geißeln,

Hüllen zur Cyste[22]sich ein.

.

Die Zygote treibt, wie der Gametothallus[23]zuvor,

Zum Ernähren und Halten Rhizoide flach ins Substrat,

Wächst als Schlauch in die Höh‘,

Imitiert bis aufs Kleinste die haploide[24]Generation.

.

Wie der Gametothallus, entwickelt auch er[25]zwei verschied’ne Behälter,

Nicht im Tandem, auch nicht von gleicher Statur:

Der gemächliche Typ konstruiert eine dicke, bräunliche Wand[26],

Der schnelle bereitet, kaum von finaler Gestalt, schon Sporulation[27].

.

Rastlos, ohne Zeit für Meiosen[28],

Drängeln großkernige Schwärmer[29]vor der verschlossenen Tür,

Stoßen sie auf, verlassen ihr flink errichtetes Haus,

.

Vermehren, das ist ihr Ziel,

Den Urheber ihres hektischen Lebens

Nicht nur für Ihresgleichen Gewinn,

.

Längst haben Gametothalli und Sporothalli ihr Leben beendet,

Wenn in dickwandigen, bräunlichen Kugeln[34],

Von Sporothallizweigen gefallen,

Frühlingserwachen beginnt.

.

Kerne kommandieren die Chromosomen zur Mitte[35],

Versammeln sie pärchenweise genau vis-a-vis[36],

Vereinzeln die Tandems durch Tubuli[37]wieder:

.

Aus identischen Schwestern besteht

Jedes der Chromosomen schon bald,

Werden wieder vereinzelt[40], mitotisch geteilt

Bis eine Vierzahl von Kernen den Dauerbehälter[41]befüllt.

.

In verwandtschaftstypischer Anzahl und Form

Umgeben sich Kerne mit Organellen und mit

ER-Cisternen als großmaschiges Netz;

Nun jede Einheit rundend und trennend,

Eine Geißel für sich muss jede Portion nur noch bilden,

Schon schwimmen, anfangs vergeblich, Zoosporen gegen die Wand –

Ein Riss in der Mauer, ein Quellen der inneren Schicht,

Bringt ihnen Freiheit,

Freiheit, die neue Gametothalli erbringt.

.

Fußnoten

[1]Borke: Äußerste, tertiär entstandene Abschlussschicht an Bäumen; Korkschichten trennen, um entstandene Risse zum lebenden Gewebe hin wieder abzudichten, Teile des Bastes ab, die danach absterben und artabhängig in unterschiedlichen Formen abblättern; sekundäres Abschlussgewebe ist Rinde; primäres die Epidermis.

[2]Rhizoide: Fadenartige, wurzelähnliche, trichale oder unseptierte Auswüchse zum Festheften von Thallophyten

[3]Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

[4]Phosphat, [PO43−]: Als Ion vorliegend, oder als an andere Atome oder Moleküle gebunden

[5]Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[6]Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien

[7]Männliche Gameten

[8]Weibliche Gameten

[9]Anisogamie: Plasmo- und Karyogamie unterschiedlich gestalteter Gameten

[10]Gametangien: Behälter für Gameten

[11]Mikrogameten: Männliche Gameten; die kleineren bei Anisogamie

[12]Sirenin: Weibliches Pheromon der Blastocladiomycotina; ein Sesquiterpen

[13]Pheromone: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[14]Makrogameten: Weibliche Gameten; die größeren bei Anisogamie

[15]Parisin: Männliches Pheromon der Blastocladiomycotina

[16]Sesquiterpene: Und ihre Abkömmlinge bestehen aus drei Isopreneinheiten mit alipatischen mono-, di- oder trizyklischen Terpenen

[17]Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Blastocladiomycotina

[18]Gameten

[19]Zur Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[20]Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[21]Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[22]Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, mehrzelliger Gebilde, gar winziger Organismen

[23]Gametothallus: Gameten bildender Thallus; Gametophyt, haploid, n

[24]Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[25]Sporothallus: Sporen bildender Thallus; Sporophyt, 2n

[26]Dauersporangium: Späteres Sporangium, das ohne Zoosporen noch als Dauerspore vorliegt, diploid, 2n

[27]Für asexuelle Vermehrung: Nur aufgrund von Mitosen

[28]Meiose: Dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert.

Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für

die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[29]Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[30]Sporothalli

[31]Asexuelle Vermehrung der Sporothalli: Nur aufgrund von Mitosen

[32]Dauersporangium

[33]Erhält doch mit diesen nichtruhenden diploiden Zoosporangien, der Sporothallus, der Sporophyt, die Chance sich asexuell unmittelbar und rasch zu vermehren, während die Dauersporangien dazu dienen, nach Meiose haploide Zoosporen zu bilden für neue Gametothalli, für neue Gametophyten.

[34]Dauersporangien

[35]Es folgt die Meiose

[36]Metaphasenplatte, Äquatorialebene (Kernteilung): Wenn Chromosomen in der Mitte zwischen den Polen in einer Ebene angeordnet sind

[37]Mikrotubuli, polare: gehen von den MTOCs Richtung Chromosomen

[38]Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[39]Erste meiotische Teilung: Reduktionsteilung

[40]Zweite meiotische Teilung: Mitotische Teilung

[41]Dauersporangium

[42]Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[43]Zellkerne

Eingestellt am 15. März 2015

.

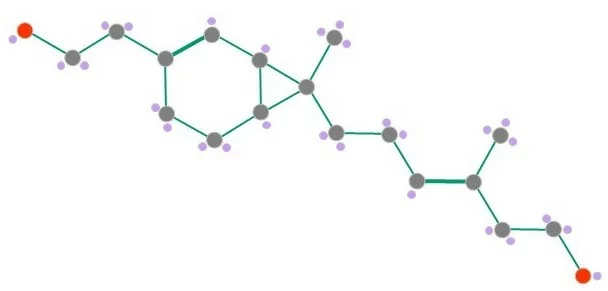

Sirenin, Weibliches Pheromon (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich.

Eingestellt am 15. März 2025

.

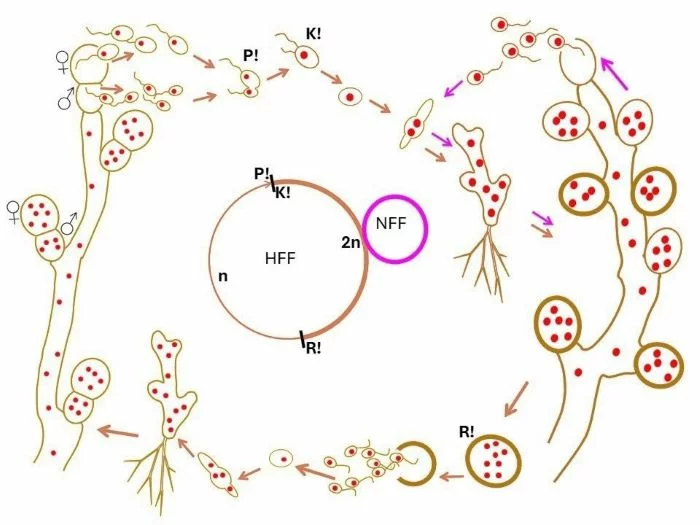

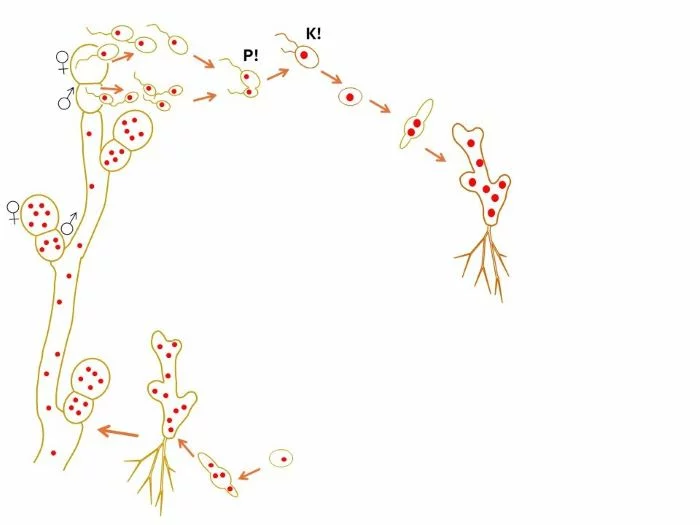

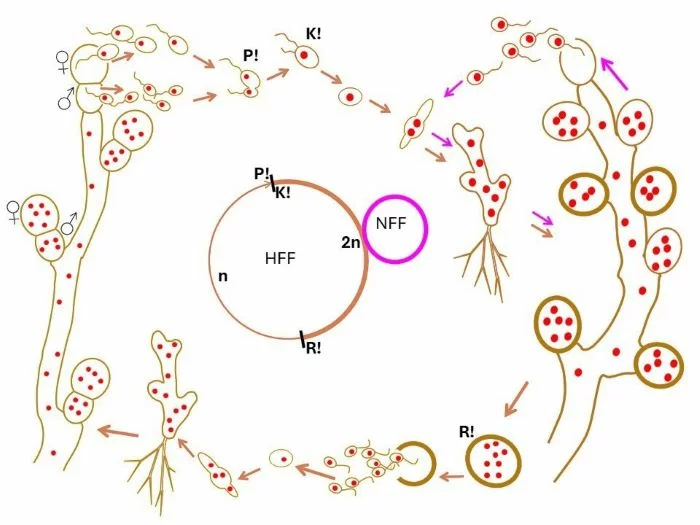

Allomyces arbuscula, Entwicklungszyklus(ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Eine haploide Zoospore mit resorbierter Geißel keimt bipolar aus, verankert den entstehenden mehrkernigen haploiden (kleine rote Punkte stellen haploide Kerne dar) Thallus (Gametothallus, Gametophyt) mit Rhizoiden im Substrat, die ihn gleichzeitig ernähren.

In ausgewachsenem Zustand besitzt der Gametophyt seitlich und terminal übereinanderliegende weibliche und männliche Gametangien.

Weibliche und männliche Anisogameten werden frei, treffen sich, vollziehen die Plasmogamie (P!), anschließend die Karyogamie (K!), wobei ein zweigeißliger Flagellat als Zygote entsteht, die, trifft sie auf Substrat, die Geißeln einzieht und sich enzystiert.

Die Zygote keimt bipolar aus und verankert den entstehenden mehrkernigen diploiden (große rote Punkte stellen diploide Kerne dar) Thallus (Sporothallus, Sporophyt) mit Rhizoiden im Substrat, die ihn auch ernähren.

Der ausgewachsene Sporophyt bildet zweierlei Sporangien, dünnwandige, diploide Zoosporen entlassende, nicht ruhende Sporangien und dickwandige Dauersporangien, die erst kurz vor der Keimung haploide Zoosporen bilden.

Die diploiden Zoosporen dienen der permanenten Vermehrung des Sporophyten; sind damit Teil eines asexuellen Nebenkreislaufes, der die Population des diploiden Sporophyten ständig vergrößert.

Nach einer Ruhepause entwickeln die Dauersporangien unter Meiose (R!) und anschließenden Mitosen haploide (kleine rote Punkte) Zoosporen, die das Dauersporangium verlassen, Geißel einziehen, wenn sie auf Substrat landen, und wieder zum haploiden Gametophyten bipolar austreiben.

In Kreisen dargestellt, zeigt sich im sexuellen Kreislauf (HFF; Hauptfruchtform, brauner Kreis) ein haplo-diploider Organismus, dessen Gametophyt haploid ist, wie auch die mitotisch entstandenen Gameten und die meiotisch entwickelten Zoosporen; Zygote, Sporophyt und Dauersporangien aber sind diploid. Es liegt also ein haplo-diplontischer Entwicklungskreislauf, ein haplo-diplontischer (auch diplo-haplontisch genannt) Generationswechsel vor; da beide Generationen gleichgestaltet sind, wird der Generationswechsel als isomorph bezeichnet. Hier dient der Nebenkreislauf (NFF, Nebenfruchtform, violetter Kreis) nur der asexuellen Vermehrung des Sporophyten.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden acht Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15 März 2025

.

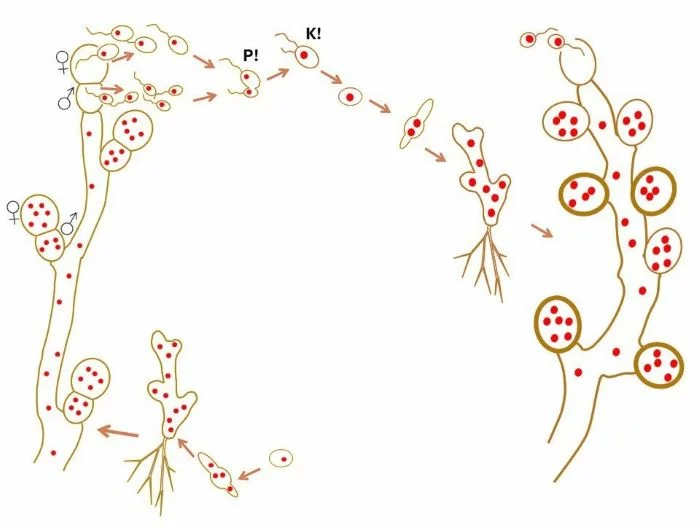

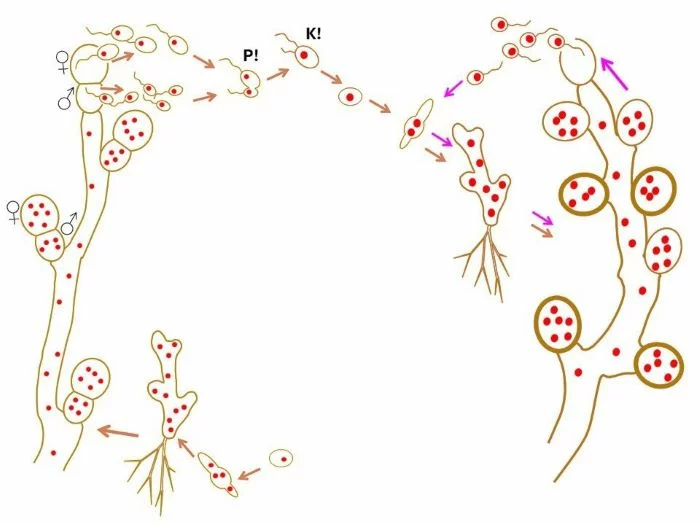

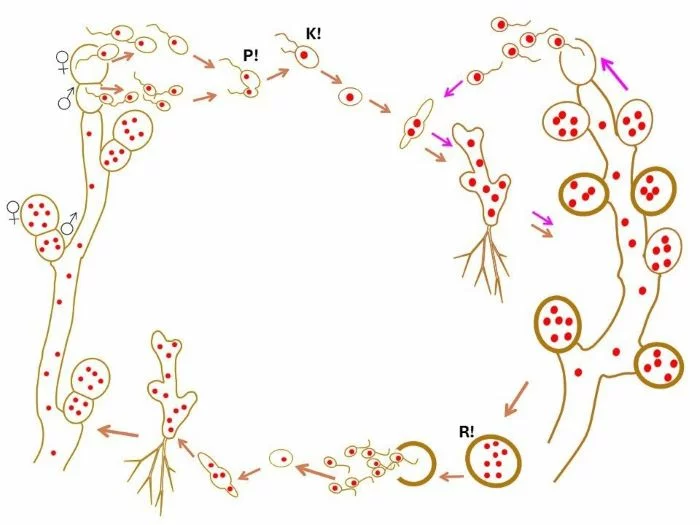

Eine haploide Zoospore mit resorbierter Geißel keimt bipolar aus, verankert den entstehenden mehrkernigen haploiden (kleine rote Punkte stellen haploide Kerne dar) Thallus (Gametothallus, Gametophyt) mit Rhizoiden im Substrat, die ihn gleichzeitig ernähren.

In ausgewachsenem Zustand besitzt der Gametophyt seitlich und terminal übereinanderliegende weibliche und männliche Gametangien.

Weibliche und männliche Anisogameten werden frei, treffen sich, vollziehen die Plasmogamie (P!), anschließend die Karyogamie (K!), wobei ein zweigeißliger Flagellat als Zygote entsteht, die, trifft sie auf Substrat, die Geißeln einzieht und sich enzystiert.

Die Zygote keimt bipolar aus und verankert den entstehenden mehrkernigen diploiden (große rote Punkte stellen diploide Kerne dar) Thallus (Sporothallus, Sporophyt) mit Rhizoiden im Substrat, die ihn auch ernähren.

Der ausgewachsene Sporophyt bildet zweierlei Sporangien, dünnwandige, diploide Zoosporen entlassende, nicht ruhende Sporangien und dickwandige Dauersporangien, die erst kurz vor der Keimung haploide Zoosporen bilden.

Die diploiden Zoosporen dienen der permanenten Vermehrung des Sporophyten; sind damit Teil eines asexuellen Nebenkreislaufes, der die Population des diploiden Sporophyten ständig vergrößert.

Nach einer Ruhepause entwickeln die Dauersporangien unter Meiose (R!) und anschließenden Mitosen haploide (kleine rote Punkte) Zoosporen, die das Dauersporangium verlassen, Geißel einziehen, wenn sie auf Substrat landen, und wieder zum haploiden Gametophyten bipolar austreiben.

In Kreisen dargestellt, zeigt sich im sexuellen Kreislauf (HFF; Hauptfruchtform, brauner Kreis) ein haplo-diploider Organismus, dessen Gametophyt haploid ist, wie auch die mitotisch entstandenen Gameten und die meiotisch entwickelten Zoosporen; Zygote, Sporophyt und Dauersporangien aber sind diploid. Es liegt also ein haplo-diplontischer Entwicklungskreislauf, ein haplo-diplontischer (auch diplo-haplontisch genannt) Generationswechsel vor; da beide Generationen gleichgestaltet sind, wird der Generationswechsel als isomorph bezeichnet. Hier dient der Nebenkreislauf (NFF, Nebenfruchtform, violetter Kreis) nur der asexuellen Vermehrung des Sporophyten.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen

Eingestellt am 15 März 2025

.

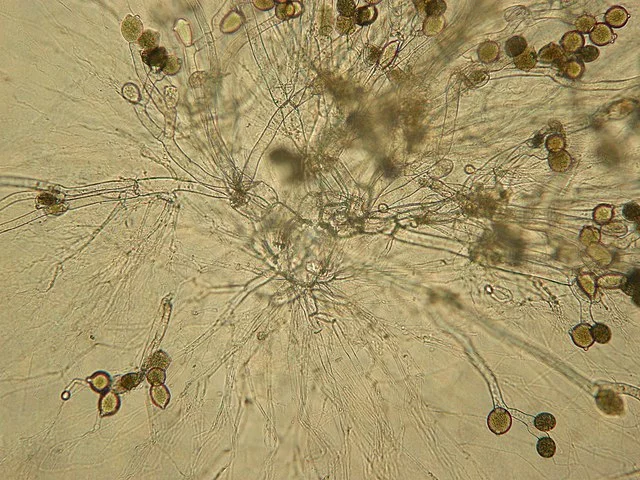

Allomyces arbuscula, Thallus mit Zoosporangien und Dauersporangien

Autor:TelosCricket

Lizenz:Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

Blastocladiomycotina, Blasenzweigler

4 Reduziert

.

In der Blastocladiomycotinen vielfältige Welt

Von eigenständiger, identisch gestalteter Form[5].

.

Allonas Schwester fragt sich

Wofür ist ein Gametothallus denn überhaupt gut?

Überflüssig erscheint er mir und anfällig bis auf den Grund.

Wird er von außen zum Nachteil genetisch mutiert[6],

Oder stirbt er durch unglückliche Umstände ab,

Werden keine Gameten[7]das Gute vererben.

Warum nicht gleich das Dauersporangium[8]zur Gametogenese verwenden?

Sprach’s und verzichtete auf den Gametothallus:

.

Geschützt durch das dicke Gehäuse erfolgt,

Wie Allona es immer schon tat,

Meiotische Teilung[9].

Doch zwei Kerne – ob unterschiedlicher Herkunft? –

Binden sich mit Kernkappenorganell aneinander[10],

Verlassen, als Zelle zur Einheit gebracht,

Den bergenden Raum.

.

Kaum enzystiert[13], erfolgt schon wieder Meiose:

Vier Isogameten[14]begeben sich bald auf Suche nach Partnern.

Gegönnt sei ihnen das Glück als biflagellate Zygote,

Den Lebenskreislauf neu zu beginnen.[15]

.

Fußnoten

[1]Allona: Bezeichnung für einen hypothetischen Vorfahren von Allomyces

[2]Generationswechsel: Zwei Generationen (ungleich oder gleich gestaltet, im zweiten Fall dann aber mit Kernphasenwechsel, lösen in Folge sich ab)

[3]Gametothallus: Gameten bildender Thallus; Gametophyt, haploid, n

[4]Sporothallus: Sporen bildender Thallus; Sporophyt, 2n

[5]Isomorpher Generationswechsel: Haploide Generation (Gametophyt) und diploide Generation (Sporophyt) sind gleich gestaltet

[6]Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[7]Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[8]Dauersporangium: Späteres Sporangium, das zunächst noch ohne Zoosporen als Dauerspore vorliegt, diploid, 2n

[9]Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser

Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[10]Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[11]Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend

[12]Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[13]Enzystieren: Sich mit dauerhafter Wand umgeben; zur Cyste werden

[14]Isogameten: Gleichgestaltete weibliche und männliche Gameten

[15]Somit blieb nur der diploide Sporophyt, der ein zunächst diploides Dauersporangium bildete, in dem Meiose stattfand und, so lässt sich dies interpretieren, im Dauersporangium nach der Meiose entstandene Zoosporen als Gameten sofort Karyogamie vollzogen. Nun wäre eigentlich die Möglichkeit gewesen, sofort wieder zum diploiden Sporophyten auszuwachsen. Dennoch schob sich nochmals eine Meiose mit anschließender Karyogamie dazwischen. Erst dann kommt es zum diploiden Sporophyten. Ein Zwischenschritt, so mag es einem vorkommen, der den haploiden Gametophyten noch nicht vergessen lassen will.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Blastocladiomycorina, Blasenzweigler

5 Sichtweisen

.

.

Als Haplonten[5]firmierten gewiss die ersten Vertreter, wie viele Cytridiomycota noch heut:

Daraus entstanden als Startgut für Gametangienträger der neuen Generation.

.

Zygoten, sesshaft geworden,

Ruhten sich bis zur Meiose[12]aus,

Schickten vier Zoosporen auf Suche nach Bleibe für Gametothalli

Ins oft lebensfeindliche Wasser hinaus.

.

Schwierigkeiten, rechtzeitig auf, was geeignet, zu landen

Und die Gefahr der Degeneration ließen kaum Hoffnung,

Immer wieder flexible Antwort auf des

Umfelds wiederholte Herausforderungen zu finden. –

.

Der Degeneration beugten Nachfahren geschickt

Zwangen Gameten[15], auch in der Ferne Partner zu suchen,

Sich nicht zu begnügen, nicht nur zu nehmen, was so nah bereits.

.

Den Engpass zu geringer Haplozoosporenzahl zu bekämpfen,

Brachte Meioseverzögerung in der Zygote,

Ein Auskeimen mit Schlauch,

Der sich, polyenergid[16]nun, am Apex

Zum Meiosporangium[17]blähte

Und eine Vielzahl haploider Zoosporen entließ.

Kein Mangel an Gametothalli und Gametangien

Begrenzte von nun an Allonas Population,

Denn ihre Gameten fanden ohne viel Aufwand

Partner zur Kopulation.

.

Verzweigungen, wie es der Pilze schon Art,

Erhöhten der Gametangien und Zoosporangien Zahl,

Gaben Allona noch einen weiteren Schub,

Zurecht sich zu finden in der Süßwasserwelt.

.

Noch eines bringt Allona voran:

Die Behälter am Sporothallus[18]zu differenzieren,

Für Zoosporen, die ständig ihren Diplonten[19]vermehren und zudem

.

Lässt sich Illonas Lebenssituation nun damit erklären?

Als Überbleibsel ursprünglicher Organisation,

Oder doch als Allonas Schwester

Mit beinahe totalem Verlust eines Teils davon?

.

Eine Antwort fällt sicher nicht schwer,

Folgt man der Evolution Tendenz,

Unvorteilhaftes zu eliminieren!

Hast du die Lösung bereits?

Allonas Schwester setzt auf Fortschritt,

Reduziert den Gametothallus[22], weil anfällig für Mutation!

Lebt fast nur der diploiden Generation,

Nur in der Cyste, im Dauersporangium, findet Haploides bei ihr sich noch. –

.

Fußnoten

[1]Nennen wir sie einmal einfach so

[2]Allona: Bezeichnung für einen hypothetischen Vorfahren von Allomyces

[3]Dauersporangium: Späteres Sporangium, das zunächst noch ohne Zoosporen als Dauerspore vorliegt, diploid, 2n

[4]Gametothallus: Gameten bildender Thallus; Gametophyt, haploid, n

[5]Haplont: Organismus, dessen Zygote ausschließlich diploid ist, alles andere ist haploid

[6]Gametangien: Behälter für Gameten

[7]Isogameten: Gleichgestaltete „weibliche“ und „männliche“ Gameten; man spricht stattdessen besser von (+)- und (–)-Gameten oder von α- und β-Gameten

[8]Biflagellat: Mit zwei Flagellen

[9]Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[10]Zoospore: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheit

[11]Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[12]Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[13]Anisogameten: Männliche und weibliche begeißelte Gameten von unterschiedlicher Gestalt; der etwas größere Gamet wird häufig als weiblicher Gamet bezeichnet

[14]Gametangien

[15]Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[16]Polyenergid: Vielkernig

[17]Meiosporangium: Sporangium, in dem sich infolge Meiose Sporen (Meisporen) bilden

[18]Sporothallus: Sporen bildender Thallus; Sporophyt, 2n

[19]Diplont: Organismus, bei dem ausschließlich die Gameten haploid sind, alles andere ist diploid

[20]Dauersporangien

[21]Haploide Zoosporen

[22]Reduktive Evolution: Evolutive Weiterentwicklung durch Verlust verschiedener Merkmale

Eingestellt am 15. März 2025

.

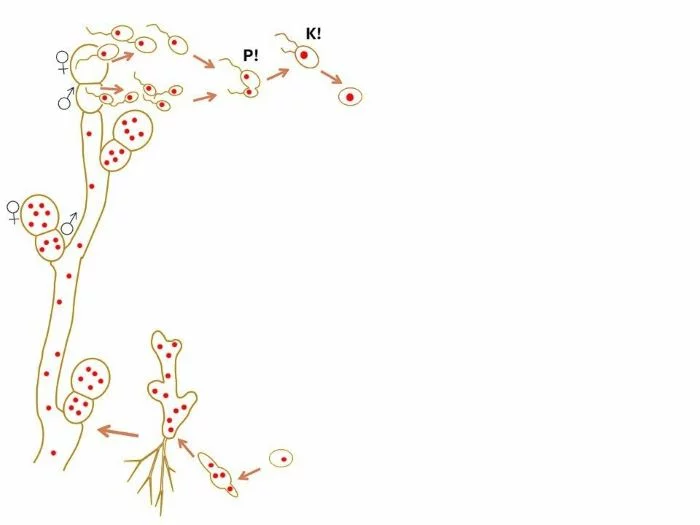

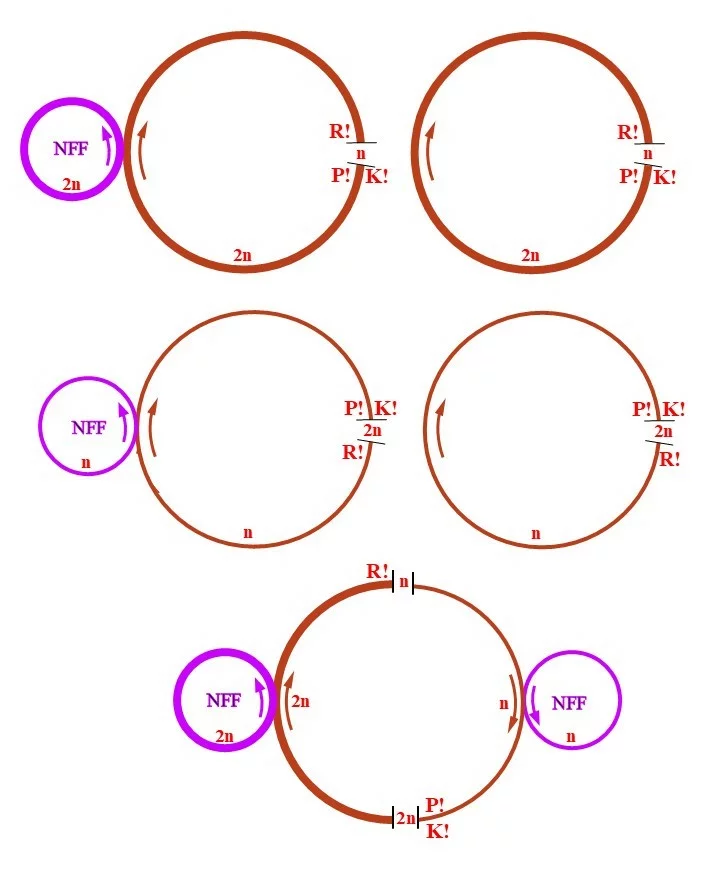

Verschiedene Typen von Entwicklungszyklen, Kreisschemata(ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Diplont(oben rechts): Im Hauptkreislauf (braun) erfolgt an einer diploiden (2n) Generation durch Meiose (R!) die Bildung von haploiden Gameten (n), die anschließend Plasmogamie (P!) und unmittelbar folgende Karyogamie (K!) zur diploiden (2n) Zygote vornehmen, die wieder zum diploiden (2n) Organismus auswächst. Der diploide Organismus kann sich in einer Nebenfruchtform (NFF, 2n) asexuell (rein mitotisch) vermehren, was in diploider (2n) Form geschieht (oben links).

Haplont(Mitte rechts): Im Hauptkreislauf (braun) erfolgt an einer haploiden (n) Generation durch Bildung und Plasmogamie (P!) von Gameten und unmittelbar folgende Karyogamie (K!) die Bildung einer diploiden Zygote (2n), die unmittelbar anschließend Meiose (R!) vollzieht und wieder in unterschiedlicher Weise zu meist vier haploiden (n) Organismen auswächst. Der haploide Organismus kann sich in einer Nebenfruchtform (NFF, n) asexuell (rein mitotisch) vermehren, was in haploider (n) Form geschieht (Mitte links).

Haplo-Diplont(unten): Im Hauptkreislauf (braun) erfolgt an einer diploiden (2n) Generation (Sporophyt, Sporothallus) durch Meiose (R!) die Bildung von haploiden Sporen (n), die unmittelbar zur haploiden (n) Generation (Gametophyt, Gametothallus) auswachsen und am Ende mitotisch haploide (n) Gameten bilden, die Plasmogamie (P!) und unmittelbar folgend Karyogamie (K!) vollziehen und damit die diploide (2n) Zygote bilden, die zur diploiden (2n) Generation (Sporophyt, Sporothallus) auswächst. Sowohl Gametophyt als auch Sporophyt können sich in einer Nebenfruchtform (NFF, 2n oder n) asexuell (rein mitotisch) vermehren, was über diploide (2n) Sporen beim Sporophyt und über haploide (n) beim Gametophyt erfolgt. Es folgen zwei Generationen geregelt aufeinander, der haploide Gametophyt und der diploide Sporophyt, deshalb spricht man von einem Generationswechsel. Die Generationen können gleich oder unterschiedlich gestaltet sein, dementsprechend werden die Generationswechsel als isomorph oder heteromorph bezeichnet.

Eingestellt am 15. März 2015

.

Blastocladiomycotina, Blasenzweigler

6 Braunfleckenkrankheit (AP)

.

Wind wirbelt vertrocknende Blätter

Inmitten des grünenden Maisfelds[1]umher,

Treibt mit unvergrabenen Resten sein hastiges Spiel,

Bricht verrottende Zellen entzwei,

Befreit aus der Enge den ruhenden Ball[2],

Wirft ihn, ohne ein eigenes Ziel,

In die Achsel der wippenden Blätter,

Bringt noch manche der Bälle

Stäubend auf zartfrisches Grün.

.

Ruhend bleibt die verdächtige Kugel irgendwann liegen,

Doch im Innern bricht sich Unruhe Bahn,

Befreit, suchen sie Partner fürs weitere Streben.

.

Vereint bleiben sie, festgeklebt auf der Blattfläche liegen,

Bereiten sich vor für anstrengendes Bohren

Mit Exoenzymen[5]und drückender Kraft

In des Blattes verborgenes, zellwandumgebenes Leben.

.

Den dünnen Kanal nach innen durchgleitend,

Erweitern, mit schmächtiger Wand schon ummantelt,

Protoplasten[6]sich zur polykernigen Hyphe,

Durchwachsen Zelle um Zelle, für der Sporangien[7]künftige Brut.

.

Als Wiederholungstäter entlarvt,

Infizieren repetierend Zoosporen[8]Umfeldgewebe,

Bräunen durch Töten benachbarter Zellen

Rundfleckig der Blätter strahlendes Grün.

.

Erst zu Ende, wenn der Mais dann zum Ernten fast reif,

Bereitet Physoderma[9], Dauersporangien bildend,

Sich auf die Zeit nach des Wirtes Absterben vor,

Hofft auf unvollständige Arbeit des Pflugs.

.

Fußnoten

[1]Mais: Zea mays (Panicoideae – BOP-Verwandtschaft – Poaceae – Poineae – Poales – …)

[2]Dauersporangium: Späteres Sporangium, das zunächst noch ohne Zoosporen als Dauerspore vorliegt, diploid, 2n

[3]Flagellat: Begeißelter, einzelliger Organismus; oder als Eigenschaft: mit Geißel versehen

[4]Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen

[5]Exoenzyme: Von Pilzen durch die Zellwand ausgeschiedene Enzyme, die extrahyphal Substanzen in „mundgerechte“ Portionen, kleinere Moleküle, zerlegen, die dann durch die Zellwand aufgenommen werden.

[6]Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[7]Dauersporangien

[8]Zoospore: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheit

[9]Physoderma maydis: Braunfleckenkrankheit des Mais‘ (Blastocladiomycotina – Chytridiomycota – Begeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Blastocladiomycotina, Blasenzweigler

7 Doppelt aggressiv (AP)

.

Einen letzten Zug frischen Atems holt sich die Larve

An des Wassers ruhiger, luftbegrenzender Fläche!

Dann stirbt sie, ohne Bewegung fast schon zuvor,

Auf einer Pflanze schwimmendem Blatt.

.

Sie kannte den Grund nicht für ihr beschwertes Leben,

Legte sich endlich zur Ruh!

Merkt nichts mehr von der Bakterien[1]gefräßigen Lust,

Auch ihr Innerstes, soweit noch vorhanden, für sich zu begehren.

.

Wenig nur blieb ihnen,

Bald ist alles restlos verzehrt,

Stoßen an dichte Nester undurchdringlicher Kugeln[2],

Begleiten eine Weile sie noch bis ihr vergebliches Mühen

Sie zu neuen, schwächelnden Larven[3]drängt.

.

Nicht mehr der Imagines[6]luftige Welt,

Nur der Larven Kugelballast reichert

in Tümpeln und Pfützen wärmerer Gegend sich an. –

.

Längst schon entschlüpften älteren dickwandigen Sphären[7]

Durchziehen, durchmustern, wählerisch sind sie geworden,

Lieblingsnahrung eilfertig suchend, die wässrige Welt.

.

Zu Ruderfußkrebsen[10]drängen sie hin,

Hängen sich der Cuticula[11]an,

Bohren Kanäle,

Schleusen ihr Inneres hin zum Haemocoel[12],

Verzichten auf schützende Wände,

Denn Angriffe fürchten sie nicht.

.

Steht Coelomomyces‘[15]im Sinn;

Findet im Krebschen den richtigen Partner,

Gibt nicht auf, winkt nicht das Glück.

.

Gameten, befreit, suchen nach ihrem Rendezvous als

Dringen nach kürzerer Pause über ihr Anheftungsorgan

Mit aller protoplasmatischen[18]Habe

In die Körper der Beute ein.

.

Wachsen zur Fülle,

Vervielfachen sich als rundliche Körper[19],

Füllen, der Larven Innenleben zerstörend,

Mit den widerstandsfähigen Sphären bis zum Platzen den Raum.

.

Nicht alle Larven sterben der Überfüllung mit Rastsporangien[20]wegen;

In Ovarien[21]weiblicher Wirte siedeln manche der Sphären voll Hoffnung,

Erwarten dort der Imagines Aktivität,

Deponieren sich, anstelle der Eier als Legepaket.

.

Fußnoten

[1]Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[2]Sporothallus: Sporen bildender Thallus; Sporophyt, 2n

[3]Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[4]Aedes aegypti: Gelbfiebermücke (Culicidae – Nematocera – Diptera – Antliophora – Mecopteroida –…)

[5]Anopheles: Malariamücken (Culicidae – Nematocera – Diptera – Antliophora – Mecopteroida –…)

[6]Imago: Adulttier eines holometabolen Insekts

[7]Dauersporangium: Späteres Sporangium, das zunächst noch ohne Zoosporen als Dauerspore vorliegt, diploid, 2n

[8]Zoospore: Mitotisch entstandene, einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheit

[9]Nach Meiose: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[10]Ruderfußkrebse: Copepoda (Copepoda – Maxillopoda – Crustacea – Tetraconata – Mandibulata – …)

[11]Cuticula (Arthropoden): Funktional als Außenskelett wirkende, von der Epidermis nach außen abgeschiedene Hülle eines Hochleistungsverbundstoffs aus Chitin und Strukturproteinen, die eine besondere Stelle, sich an Chitin zu binden, besitzen. Je nach Art und Struktur der Proteinkomponenten kann die Cuticula hart oder biegsam sein.

[12]Haemocoel: Leibeshöhle der Arthropoden

[13]Gametothallus: Gameten bildender Thallus; Gametophyt, haploid, n

[14]Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[15]Coelomomyces: Leibeshöhlenpilze (Coelomomycetaceae; nicht behandelt – Blastocladiomycotina – Chytridiomycota – Begeißelte Chitinpilze – Fungi –…)

[16]Biflagellat: Mit zwei Flagellen

[17]Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[18]Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[19]Dauersporangien

[20]Dauersporangien

[21]Ovarien, Ovariolen: Weibliches Geschlechtsorgan, Produktionsort der Eizellen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Blastocladiomycotina, Blasenzweigler

8 Zerstörte Hoffnung

.

Leiden durch des Schmarotzers[5]Tücke,

Unter der Larven[6]siechendem Tod:

.

Krankheitserreger mit natürlichen Feinden zu dezimieren,

Gilt, wenn in der Umwelt vollzogen,

Als elegante, ökologisch vertretbare Weise,

Ein lang etabliertes Gleichgewicht zum Vorteil des Menschen zu kippen.

.

Scheint seines Verlangens nach gänzlich verschiedenen Wirten[9]wegen,

Jedes Bemühen zunichtezumachen, mit versprühten Rastsporangien[10]

Zunächst Copepoden[11]als Wirte zu Tode zu bringen,

Um damit malaria- und gelbfiebertragende Mücken

Gezielt zu bekriegen:

Fallen, als Infektionsreservoir benötigt, für Mückenlarvenattacken deshalb

fast vollständig aus.

.

So bleiben nur als Methoden der Wahl:

Gegen Gelbfieberviren zu impfen,

Malaria-Erreger prophylaktisch medikamentös im

Körper am Leben zu hindern.

.

Fußnoten

[1]Aedes aegypti: Gelbfiebermücke (Culicidae – Nematocera – Diptera – Antliophora – Mecopteroida –…);

[2]Anopheles: Malariamücken (Culicidae – Nematocera – Diptera – Antliophora – Mecopteroida –…)

[3]Malaria-Erreger: Plasmodium falciparum (Haemosporidia – Aconodasida – Apicomplexa – „Wimpeola“ – Chromalveolata –…)

[4]Gelbfieber-Virus: Flavivirus sp. (Flaviviridae – Behüllte (+)-ss-RNA-Viren – Einzelsträngige (+)-RNA-Viren – RNA-Viren – Viren –…)

[5]Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

[6]Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[7]Coelomomyces: Leibeshöhlenpilze (Coelomomycetaceae; nicht separat behandelt – Blastocladiomycotina – Chytridiomycota – Begeißelte Chitinpilze – Fungi –…)

[8]Heterözisch: Im Lebenszyklus werden zwei verschiedenartige Wirte benötigt

[9]Wirt: Opfer eines Parasiten

[10]Dauersporangium: Späteres Sporangium, das zunächst noch ohne Zoosporen als Dauerspore vorliegt, diploid, 2n

[11]Copepoda: Copepoden, Ruderfußkrebse (Copepoda – Maxillopoda – Crustacea – Tetraconata – Mandibulata – …)

[12]Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[13]Aedes bzw. Anopheles

Eingestellt am 15. März 2025

.