Botryosphaeriales

zum Glossar über:

Botryosphaeriales

1 Schon wieder einer (AP)

.

Als er es merkte, war es für viele, ja für die meisten bereits zu spät:

Schrumpelnd hingen sie dicht an den Trauben[1],

Verloren bald ihr sonniges Grün,

Wurden braun überlaufen bis erdig getönt,

Schieden, schwärzlich vertrocknend, zwischen noch hübschen dahin,

Fielen zusammen dem Eimer zum Opfer,

Falls doch jemand sich der Mühe sie zu ernten unterzog,

Oder am Ende zum Boden hin.

.

Guignardia[2] freilich fühlt sich wohl hier am Boden,

Lutscht bis zum letzten Tropfen die Beere[3] von innen her aus,

Hofft auf ruhigen Winter, ohne hungrige Mäuse[4],

Ohne der Vögel[5] Suchen nach dürr gewordenem Obst.

.

Im Frühjahr, wenn feucht noch der Boden,

Mild die Umgebung,

Erblüht sie im Stroma[6] vom Schlaf in das Leben,

Formt Perithecien[7], zunächst noch verborgen

– Ein Plagiat, dieser Typ –

Schießt, ein wenig sich öffnend, Sporen

Dem Weinstock entgegen und trifft,

Ihm zur Unbill, ihr zum Glück.

.

Wenn kräftig das Wachstum der Reben[8],

Weil warm und sonnig das Wetter,

Wassergefüllt die Poren des Bodens,

Durchwirken Hyphen[9] Zellen von Blättern und Trieben

Für ungebremste schnelle Vermehrung:

Treiben sie, phialidisch[12] geformt, durch ihre Mündung

Insekten[13] und Regen entgegen.

.

Nekrotisch[14] verbräunende Flecken durchsprenkeln die Blätter

Mit dunklem Rand hin zum unbefallenen Grün;

Wie kleine Augen blicken sie frisch dem Betrachter entgegen

Und doch haben sie wirklich nichts Gutes im Sinn,

Denn, obwohl sie nur Opfer geworden,

Tragen sie doch Pykniden mit ihrer verheerenden Fracht.

Was können sie anders als Guignardias Willen besorgen? –

.

Ja, hätte er[15] früher die Zeichen erkannt,

Wären befallende Reben längst vom Weinstock entfernt,

Oder er hätte, Gleiches mit Gleichem vertrieben,

.

Doch nun aber treffen Konidien Beeren,

Genießen die reifende Süße,

Entziehen, verbrauchen, was das Zeug hält,

Bis, die erste zumindest, von ihrer Traube fällt.

.

Fußnoten

[1 ]Eigentlich eine Rispe (botanisch, Verzweigungstyp von Blüten- und Fruchtständen): Eine Hauptachse trägt sich wieder verzweigende Seitenäste

[2] Guignardia bidwellii: Schwarzfäule des Weins (Botryosphaeriaceae; nicht separat behandelt – Botryosphaeriales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota -…)

[3 Weinbeere, Frucht der Weinrebe: Vitis vinifera (Vitaceae; nicht separat behandelt – Vitales – Rosidae – Superrosidae – Eudicotyle –…)

[4] Mäuse: Mus spp. (Murinae – Muridae – Muroidea – Myomorpha – Rodentia –…)

[5] Vögel: Aves (Maniraptora – Coelurosauria – Tetanurae – Theropoda – Saurischia – …)

[6] Stroma (Pezizomycotina): Steriles, dichtes, mitunter überdauerungsfähiges Hyphengeflecht, aus oder auf dem Fruchtkörper entstehen

[7] Pseudothecium: Viele Arten lassen zunächst in einem geschlossenen Primordium, einzelne Hymenien durch je eine Gametangiogamie entstehen, die durch sterile Ränder getrennt sind; lassen die trennenden Bereiche bei Reife und beim Öffnen verschwinden, so dass ein einziges, durchgehendes Hymenium vorgegaukelt wird

[8] Reben, Rebzweige: Zweige des Weinstocks, Vitis vinifera

[9] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[10 ]Pykniden (Fungi): Krugförmige Behälter für Konidien oder Spermatien

[11] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[12] Enteroblastisch-phialidisch: Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle zur Konidienbildung hergezogen; bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie an der Spitze der Kette steht, die jüngste an der Mündung der Phialide.

[13] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[14] Nekrosen: Absterben mehrerer Zellen in begrenztem Gebiet

[15] Winzer

[16] Strobilurine: Antifungisch wirkende Moleküle, die Kiefernzapfenrüblinge in ihr Substrat abgeben, um andersartige Konkurrenten von dieser schon besetzten ökologischen Nische fernzuhalten. Aus den natürlich vorkommenden Substanzen wurden chemische Varianten hergestellt, die nicht nur besser gegen parasitische Pilze wirken, sondern auch den vielfältigen Anforderungen an auszubringende Fungizide genügen (z. B. gute Applizierbarkeit, Haltbarkeit über einen längeren Zeitraum, Abbau zu unbedenklichen Produkten)

[17 ]Kiefernzapfenrübling: Strobilurus tenacellus (Physalacriaceae – Maramiineae – Agaricales – Agaricanae – Agaricomycetidae -…)

[18] Fungizid: Substanz (oft von Bakterien oder Pilzen stammend, wenn nicht synthetisch gewonnen), die gegen Pilze wirkt

Eingestellt am 15. März 2025

.

Guignardia bidwellii: Schwarzfäule des Weins

Autor: Daniel Molitor

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Germany license; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

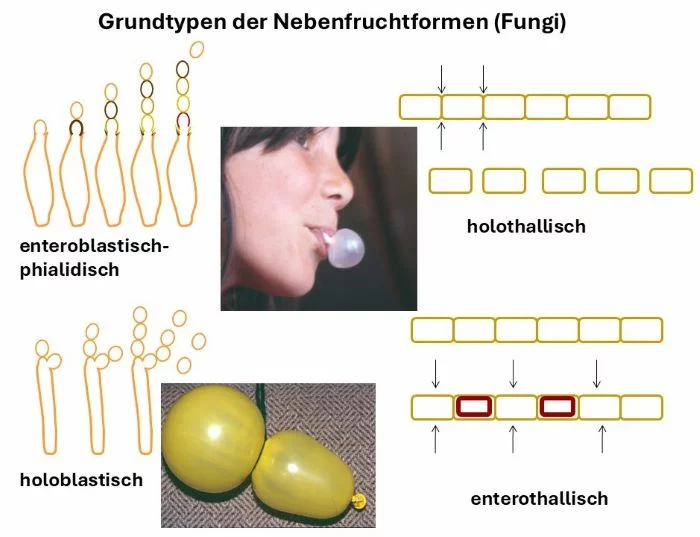

Grundtypen der Nebenfruchtformen (Fungi). (ppt-generiert, Originalfotos; Reinhard Agerer)

Enteroblastisch-phialidisch: Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle zur Konidienbildung verwendet (die Kaugummiblase aus dem Mund des Mädchens soll dies andeuten); bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie an der Spitze der Kette steht, die jüngste an der Mündung der Phialide; (die unterschiedlichen Farben der Konidienabfolge verdeutlichen dies.)

Holothallisch: Die Hyphen zerfallen in Reihe zu Konidien.

Enterothallisch: In Hyphenzellen bilden sich Konidien, wobei immer Zellen dazwischen frei davon bleiben; kollabierende, konidienlose Zellen dazwischen vereinzeln die entstandenen Konidien.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Botryosphaeriales, Traubenkugelpilze

2 Fällt schon gar nicht mehr auf (AP)

.

Vom Rand her meist kommend,

Von kräftigen Adern eckig umgrenzt

Ein goldgelber Ring als Markierung davor,

Mit Rändern nach oben gerollt, wenn allzu kräftig der Blätter Befall,

Zeigt sich im Frühjahr, falls Minierer[1] Platz dafür ließen,

.

Pykniden[4], mit Mündung das Blatt nach oben durchdringend,

Pressen Konidien[5 ]für rasche Vermehrung der Freiheit entgegen;

Gering nur wäre der Tausenden Chance Blätter zu treffen,

Spritzten nicht Tropfen[6] sie vielfach herum.

.

Gelingt es, keimen schnellstmöglich sie aus,

Durchzieh‘n das Blatt mit neuem Geflecht,

Und – bis der Sommer sich nähert –

Fahren sie unaufhörlich fort, clonal[7] sich zu mehren,

Um später – wer steuert ihr Umschaltverhalten? –

Zwar gleiche Pykniden im Blatt zu platzieren,

Doch deren Zellen, zwanzigmal kleiner als jene zuvor,

Werden nur als Spermatien[8] dienen.

.

Ein dichtes Geflecht[9] durchzieht nun die Bräune.

Warten in gefallenen Blättern aufs kommende Frühjahr;

– Frühzeitig trennten vom Laubwerk des Baumes sie sich –

Hoffnung, Nachkommen Leben zu schenken, unerwartet und jäh.

.

Doch, wessen Wohnung im Buschwerk versteckt,

Wird Asci[14] im Verborgenen formen,

Um Sporen zu frischgrünen Blättern zu jagen,

Für frischfröhliches Leben hin übers Jahr.

.

Fußnoten

[1] Rosskastanienminiermotte: Cameraria ohridella (Gracillariidae – Ditrysia s.s. – Ditrysia s.l. – Glossata – Lepidoptera –…)

[2] Aesculus hippocastanum: Gewöhnliche Rosskastanie (Hippocastaneae – Hippocastanoideae – Sapindaceae – Spindales – Malvanae –…)

[3] Guignardia aesculi: Blattbräune der Rosskastanie (Botryosphaeriaceae; nicht separat behandelt – Botryosphaeriales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)

[4] Pycniden (Fungi): Krugförmige Behälter für Konidien oder Spermatien

[5 ]Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[6] Regentropfen

[7] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[8] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten) bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[9] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[10] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.

[11] Durch Spermatisierung (Fungi): Auf einer Empfängnishyphe landendes Spermatium speist seinen Kern in die Hyphe ein (P!), die den männlichen Kern zu einem tief liegenden Partner leitet und damit das Dikaryon etabliert.

[12] Laubbläser

[13] Laubsauger

[14] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

Eingestellt am 15. März 2025

.

Guignardia aesculi

Autor: Tristram Brelstaff

Lizenz: Creative Commons Attribution 2.0 Generic license; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

Endpunkt erreicht