Pezizomycetes

zum Glossar über:

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze

1 Deckel hoch

.

Mit einer Ordnung nur, dafür fast eineinhalb Dutzend Familien umfassend,

Und mehr als eineinhalbtausend Arten,

Gehören Pezizomycetes zu den kleineren Klassen der

Höchstentwickelten Unterabteilung der Ascomycota.

.

Ihr Ascus[1], einmalig in Form und Funktion,

Weist auf ursprüngliche Stellung hin im System:

Weil er anfänglich vergleichsweise breit,

Dennoch recht schlank,

Weil oft stark in Länge gezogen

Und das ganze Hymenium[2] durchmisst.

.

Durch eine große Öffnung jagen sie Sporen,

Geben so ihnen Freiheit,

Sich mit Ornamenten[3] zu schmücken;

Denn allein der innere Druck bringt sie nach außen.

Kein Knallkorkeneffekt[4] unterstützt seine Wirkung,

Sprinterqualiät den Sporen zu geben.

.

Ein Deckel[5], als flache Stelle am Ascus leicht zu erkennen,

Klappt, als solcher mit Linie präformiert,

Plötzlich zurück, wird der Druck innen zu hoch,

Gibt die Startrampe frei für jedes Geschoss[6].

.

Zentral oder subapikal bleiben die Deckel

Nach ihrem Wegklappen hängen,

So wie die Öffnung am Scheitel des Ascus auch lag[7].

Er bremste die Sporen wohl nur, schösse er mit in die Höh.

.

Der Pezizales früheste Sippen

– Auch heute noch existent –

Färben, wenn Jod[8] ihnen gegeben,

Der Asci Wandung durchgehend blau:

Amyloid[9], wie der Forscher dies nennt,

.

Vielleicht ist es die gleiche Substanz,

Deren Taphrinomycetes[12] sich reichlich bedienen,

Wenn Sporen und Hefen sie glättend umgeben;

Und dort sei es, so die Erkenntnis, der Stärke sich bläuender Teil[13].

.

Keine Erfindung, die immer so bleibt,

Wenn sich äußere Umstände ändern!

So auch die Form der Asci, mit Jod ihre Färbung,

Anzahl der Sporen, Vermehrung der Kerne,

Und – kaum verständlich zunächst –

Der Sporen Katapult.

.

Fußnoten

[1] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[2] Hymenium: geschlossene Schicht von Asci oder Basidien mit, falls vorhanden, dazwischenstehenden sterilen Elementen, Paraphysen (Ascomycotina) oder Cystiden (Basidiomycota)

[3 ]Sporenornamente (Pezizomycotina): Viele Meiosporen der Fungi tragen Oberflächenstrukturen (Ornamente) ganz unterschiedlicher Gestalt. Bei Pezizomycotina treten sie nur bei Pezizomycetes (Pezizales) auf, weil deren Ascus eine weite Öffnung aufweist und so die Sporen trotz Oberflächenornamenten ungebremst den Ascus verlassen können. Die übrigen Pezizomycotina besitzen engste Ascusöffnungen, durch die ihre Sporen mit dem sog. Knallkorkeneffekt verschossen werden

[4] Knallkorkeneffekt (Pezizomycotina): Dabei verengt eine Spore mit ihrem größten Durchmesser dicht den Porus (Ornamente wären dabei hinderlich), so erhöht sich der Druck im Innern des Ascus, bis er zu hoch für die verschließende Spore (alias für den Korken) ist und hinausgeschleudert wird; die nächste Spore verlegt dann die Öffnung, bis auch sie wieder abgeschossen wird; dies geschieht in kürzester Abfolge wiederholt, bis auch die letzte Spore den Ascus verlassen hat.

[5] Operculum: Deckel, daher operculat

[6] Spore

[7] Mittig oder leicht schräg am Apex

[8] Melzers Reagens oder Jodjodkalium

[9] Amyloid: Blau nach Jodbehandlung

[10] Amylose: Glocosemoleküle sind in der Amylose fast ausschließlich α-1,4-glycosidisch miteinander verbunden¸ wobei das unverzweigte Molekül in Schraubenform vorliegt; beim Amylosenachweis („Stärkenachweis“) lagert sich Jod in das Schraubeninnere ein, wobei eine bläuliche Färbung entsteht

[11] Stärke: Gemisch aus Amylose und Amylopectin; Speicherpolysaccharid der Pflanzen

[12] Taphrinomycotina, Gallbildner: Ascomycota (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[13] Amylose

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze

2 Hoch hinaus

.

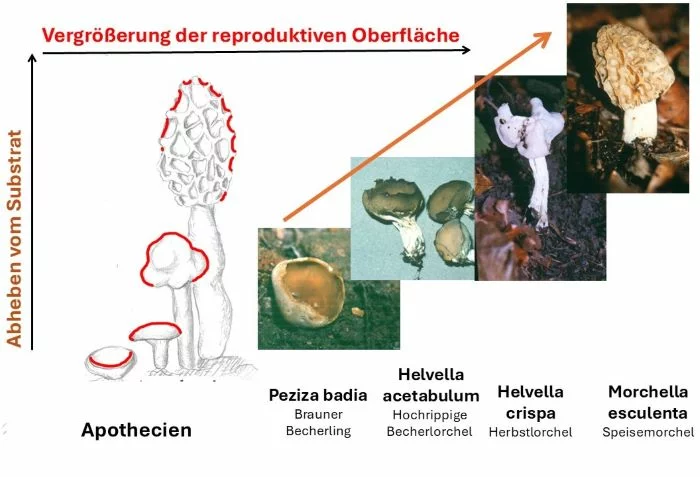

Helvella[1] folgt dem vielversprechenden Trend,

Abschussrampen für Sporen bereits mit dem Fruchtkörper[2]

Vom Substrat[3] möglichst weit zu erheben,

Damit sie vom Start weg Luftbewegung verspüren.

Ein Unding zwar, für gezielten Schuss,

Doch für Windverbreitung die günstigste Wahl.

.

Zum Stiel, gerippt, um Stabilität zu erlangen,

Verjüngt, verlängert, Helvella die Basis,

Mit der sie im Boden verankert,

Streckt ihr Apothecium[4] atmosphärischen Wirbeln entgegen.

.

Schwestern in ihrer Gattung stülpen die Schüssel

Zur konvexen Gestalt;

Modellieren zu Bergen und Tälern, was

Andere gern als harmonische Hügel behalten,

Um nicht wie zerfleddert zu steh’n.

.

Noch weiter wollen die Morcheln[7]

Auf diesen vielversprechenden Wegen noch geh’n:

Effigurieren es wabig, perfektionierten wie Bienen es,

Doch ohne Akribie.

Kleiden die Gruben des kegligen Huts mit braunem Hymenium aus,

Setzen ihn keck auf hohlen, weißlichen Stiel.

.

Oberflächenvergrößern heißt die Devise![8]

Wenn einmal der Ort, die richtige Zeit, für den Fruchtkörper gefunden,

Soll kostengünstig, ökonomisch perfekt,

Jede Ressourceninvestition optimalen Gewinn erbringen.

.

Verwirklichen noch ein weiteres evolutives Prinzip:

Ressourcen sparen zu hohem Gewinn,

Denn Stiele gestalten innen sie hohl.

Der Rand genügt ihnen, sind sie doch dadurch röhren-, gegen Verbiegen[9], stabil.

.

Die Strategie ‚weg vom Substrat‘, hinein in den Wind[10]

Mit hochpotenzierten Hymenienflächen in engem Verbund,

Treibt der Pezizomycetes – und nicht nur ihre –

Zukunft entschieden voran.

.

Fußnoten

[1] Helvella: Lorcheln (Helvellaceae; nicht separat behandelt – Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[2] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[3] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[4] Apothecium, Schüsselförmiger Fruchtkörper (Pezizomycotina): Fruchtkörper mit weiter Öffnung für das Hymenium (wie die konkave Seite einer Schüssel), so dass Asci ihre Sporen ungehindert in die Umgebung schießen können

[5] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[6] Hymenium (Fungi): geschlossene Schicht von Asci oder Basidien mit, falls vorhanden, dazwischenstehenden sterilen Elementen, Paraphysen (Ascomycotina) oder Cystiden (Basidiomycota)

[7] Morcheln: Morchella (Morchellaceae; nicht separat behandelt – Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[8] Vergrößern der reproduktiven Oberfläche (Fungi): Ein entscheidendes evolutives Prinzip. Man stelle sich zunächst einmal eine ebene Fläche als Hymenium vor, erhebe sie dann gedanklich zu einer Halbkugel, so lässt sich, auch ohne große Berechnung, schließen, die konvexe Oberfläche einer Halbkugel ist größer als die Ebene gleicher Grundfläche (gilt in gleicher Weise, wird die Ebene zum Becher vertieft); jede Erhebung, jede Vertiefung auf der Halbkugel wird die Oberfläche des geometrischen Körpers erhöhen und damit auch die Gesamtfläche des Hymeniums, wenn Hügel und Tal damit be-/ausgekleidet sind. Wenn einmal als Mycel ein Platz im Substrat oder als Fruchtkörper auf dem Substrat ergattert worden ist, lohnt deshalb es sich evolutiv, diesen so umfangreich wie möglich auszunutzen, um letztlich windverbreitete Sporen (auch wenn sie zunächst abgeschossen werden) in größtmöglicher Zahl zu bilden und abzuschießen. Bei Windverbreitung ist nämlich, um möglichst erfolgreich zu sein (fit zu sein), die Anzahl der Propagulen mitentscheidend.

[9] Röhrenstabilität: Bewirkt Stabilität gegen Verbiegen, werden dabei doch die verfestigenden Elemente an den Rand verlegt; im Gegensatz zur Zugstabilität, bei der die festigenden Elemente im Zentrum angeordnet sind. Auch Statiker berücksichtigen diese Prinzipien.

[10] Abheben vom Substrat, hinein in den Wind (Fungi): Ein entscheidendes evolutives Prinzip. Auch wenn Sporen aktiv weggeschleudert werden, wirken Luftturbulenzen und Windströmungen erheblich mit, besonders für Fernverbreitung, Sporen an Orte zu bringen, die nicht schon von der eigenen Art besiedelt werden und erhöhen auch die Chance wieder geeignetes Substrat vorzufinden. Weil Luftturbulenzen substratnah recht gering sind, wenn überhaupt vorhanden, wirkt sich ein Schießen in luftbewegte Schichten besonders fördernd aus für die Verbreitung und den Erhalt einer Art. Damit trägt ein Abheben vom Substrat fitnessfördernd für eine Art.

Eingestellt am 15. März 2025

.

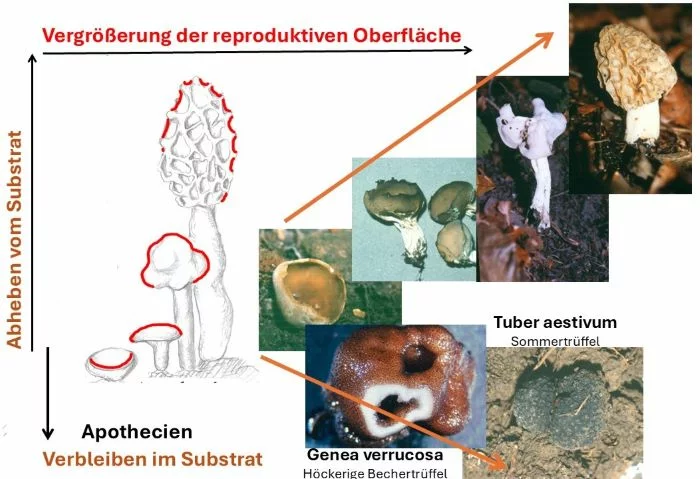

Die evolutiven Prinzipen Abheben vom Substrat und Vergrößerung der reproduktiven Oberfläche; Apothecien als Fruchtkörpergrundtyp (hier bei Pezizomycetes)

Mit den Beispielen Peziza badia, Helvella acetabulum, Helvella crispa und Morchella esculenta sollen die beiden evolutiven Prinzipen in Schemazeichnung und mit wirklichen Vertretern dargestellt werden. Diese Strategien verlaufen gemeinsam, um ein höchstentwickeltes Ziel zu erreichen.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen (alle Bilder Originale; Reinhard Agerer)

Eingestellt am 15. März 2025

.

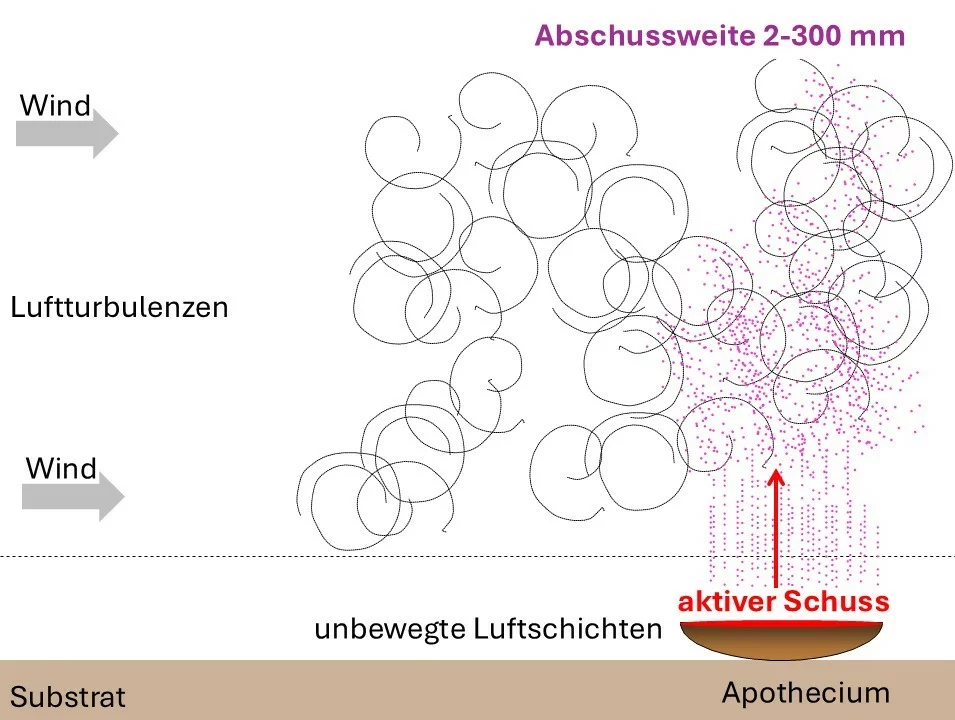

Zusammenwirken von Sporenschießen und Windverbreitung

Weil substratnah meist unbewegte Luftschichten vorherrschen, ist es wichtig, Sporen so weit zu schießen, dass sie in Luftwirbel und Wind gelangen.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze

3 Ab in den Boden

.

Als flache Schüssel, vielleicht als Ebene

Formten Pezizales Fruchtkörper zu Beginn ihrer Existenz

– Oft Ascomata[1], in Einzahl Ascoma genannt;

Denn nichts ist mit Früchten von Pflanzen ihnen gemein –

Wie nicht anders zu erwarten, griff die Evolution,

Der Schüssel[2] Form optimierend, wiederholt zu.

.

Besonders, wenn immer wieder austrocknend die Stellen,

War es weise, offene Schüsseln Schritt für Schritt zu

verbergen,

Den empfindlichen Asci[3] zum Bilden der Sporen,

Nicht zum Verschießen allein, benötigtes Wasser zu sichern.

.

Zum Vorteil mochte es einigen werden,

Ganz im feuchtigkeitpuffernden Boden[4] zu bleiben,

Sich dazu ganz zur Höhle zu schließen.

Doch was nützte es, Sporen noch zu verschießen?

.

In Reihe wie Palisaden zur Schicht noch gruppiert,

Werden, nicht nur durch Paraphysenenden[5],

Auch mit Flechtgewebe[6] sie bedeckt!

Sie stürben, ihre Arten verkämen,

Holten nicht wühlende Tiere

Sie aus dem Boden zum Fressen heraus!

.

Soll Zufall es richten, bis sie von Tieren gefunden?

Gar manche sollten dann mit ihrem Schicksal wohl hadern.

Doch, wer seinen Wohlgeschmack mit Düften garniert,

Bleibt am Büffet bestimmt nicht lange zurück.

.

Eines blieb der Evolution noch zu klären!

Was passiert mit Sporen, wenn sie im Darm?

Dicke, oft bräunliche Wände schützen sie vor dem Verdauen.

Andere brauchen die Säfte zum späteren Keimen sogar.

.

All diese Entwicklungstendenzen

Breiten Pezizaceen[7] noch heute vor uns aus.

Wollen immer nur hoch hinaus;

Tuberaceen[10], die Echten Trüffeln, aber

.

Fußnoten

[1] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

[2] Apothecium, Schüsselförmiger Fruchtkörper: Fruchtkörper mit weiter Öffnung für das Hymenium (wie die konkave Seite einer Schüssel), so dass Asci ihre Sporen ungehindert in die Umgebung schießen können

[3] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[4] Der Boden ist nicht so stark trocknenden Winden ausgesetzt, so hält sich Feuchtigkeit länger; zudem wird Wasser immer wieder kapillar aus tieferen Schichten nachgeliefert.

[5] Paraphysen: Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können

[6] Flechtgewebe, Plectenchym (Fungi): Der Bau ausgewachsener Fruchtkörper gleicht im Schnitt oft einem echten Gewebe, einem Parenchym, bei dem die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden sind. Beim Flechtgewebe, dem Plectenchym, verkleben verzweigte Hyphen sekundär zu einer dichten Versammlung, wobei die Zellen des Plectenchyms durch Vergrößern und gegenseitiges Abplatten sich in ihrer Gestalt gelegentlich kaum von Zellen echten Gewebes unterscheiden lassen, doch die Zellverbindungen (Poren), zeigen den Verlauf der Hyphen; in ihrer Ontogenese wird der Aufbau aus einzelnen Fäden ohnehin deutlich.

[7] Pezizaceae; nicht separat behandelt: Becherlinge (Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – …)

[8 ]Helvellaceae; nicht separat behandelt: Lorcheln (Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[9] Morchellaceae; nicht separat behandelt: Morcheln (Pezizomycetes –Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[10] Tuberaceae: Echte Trüffeln (Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze ––…)

[11] Nagetiere: Rodentia (Glires – Euarchontoglires – Boreoeutheria – Placentalia – Theria –…)

[12] Wildschwein: Sus scrofa (Suidae – Suina – Artiodactyla – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla –…)

[13] Reh: Capreolus (Cervidae – Pecora – Ruminantia – Cetruminantia – Übrige Cetartiodactyla –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

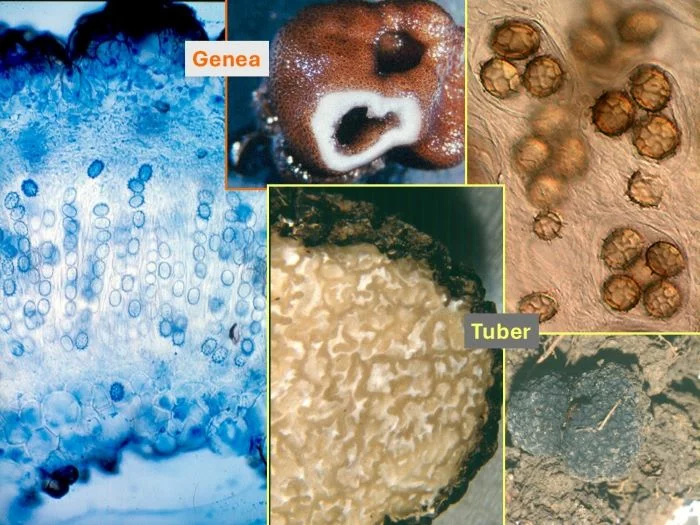

Evolution zu Hypogäen

Von einem Apothecium ausgehend, wölbt sich der Fruchtkörper ein. So ist bei der Gattung Genea noch die ursprüngliche Apothecienöffnung zu erkennen, im Inneren aber ist das Hymenium mit einem Plectenchym bedeckt. Bei der Gattung Gattung Tuber sind keine Hohlräume mehr zu erkennen, meist auch keine ursprüngliche Öffnung, alles ist mit Hyphen gefüllt.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen (alle Bilder Originale; Reinhard Agerer)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze

4 Trüffel (TP)

.

Oft von dunkler, warziger Kruste,

So als wollten sie unerbetener Näherung trotzen,

Liegen sie, vor jeglichen Blicken verborgen,

In nährender Nähe von Wurzeln des Humus‘.

.

Tun gut daran, sich so zu staffieren,

Denn Kostbares liegt von der Rinde umschlossen:

Noch etwas bleich, doch feinnetzig, warzig und hübsch[1],

Zu zweit, vielleicht auch zu Dritt

Im durchsichtigen, keuligen Beutel[2],

Warten, bis bräunlicher Teint sie außenrum ziert.

.

So, als wollten allein sie die Schönheit genießen,

Nicht neidisch sich mit anderen messen,

Liegen die Hüllen[3] entfernt voneinander,

Zwar in Reihe, doch haben sich Hyphen[4] dazwischengedrängt.

.

Noch ist Zeit, in Ruhe zu reifen,

Sich für rauhe Zukunft zu rüsten:

Wände zu stärken, Schutzornamente fertigzustellen,

Zu warten, bis alle zum Aufbruch bereit.

Nicht zu vergessen, doch Hyphen sorgen dafür,

Sich zu parfümieren mit verführerisch attraktivem Duft. –

.

Plötzlich bebt der Boden um sie!

Verspüren, obwohl im Boden zuvor noch bestens versteckt,

Stoß um Stoß und lauthalses Knirschen[5]:

Zerbrochen, zerschmatzt, liegt das kräftig gebaute, warzige Haus,

Rutscht, kaum erblickte es dauernde Helle,

Den stockdunklen Tunnel in sauren matschigen See hinab.

.

Alles lockert und löst sich,

Die Hübschen[6] werden befreit.

Doch, sie wollen’s nicht glauben:

Ramponiert wirkt die Zierde.

Doch was schert sie die Schönheit, die einmal war?

Nur heraus aus der Pampe, aus diesem Schlick,

Hinaus aus dem Tunnel, hin zum Licht!

Dem Gestank nur entfliehen; hin zur erfrischen Luft!

.

Es poltert und platscht; Ruhe tritt ein.

Entsetzlich beengt liegen einstmals so Hübsche;

Immer noch mieft die Umgebung,

Doch Regen setzt ein, wäscht aus der Kacke sie aus!

.

Im Waldluftboden erholt, treiben sie Hyphen,

Finden Wurzeln laubfrischer Bäume.

Gerade treiben erste Würzelchen aus.

Legen sich, weil Nahrung sie finden, möglichst dicht an,

Lösen, fein sich verzweigend, der Wurzel äußere Wände,

Nisten darin[7] sich ein.

.

Fußnoten

[1] Ascosporen: Meiosporen der Ascomycota; meist einfach Sporen genannt

[2] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[3] Asci

[4] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[5] Wildschwein: Sus scrofa (Suidae – Suina – Artiodactyla – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla –…)

[6] Ascosporen

[7] Bilden Ektomykorrhiza: Eine Symbiose, Mykorrhiza, aus Pilzen (-myko-) und Pflanzenwurzeln (-rhiza). Bei dieser Mykorrhiza wachsen die Hyphen ausschließlich in den Zellwänden der Wurzel (Ekto-; außerhalb des Zellinneren). Der Molekültransfer (Wasser und Nährionen vom Pilz zur Wurzel; Zucker und andere Substanzen von der Wurzel zum Pilz) erfolgt über ausgedünnte Zellwände (Restzellwände) beider Partner. Hyphen bilden außerdem eine dichte Hülle (Mantel) um die Wurzel, aus der Hyphen in den Boden hineinreichen, über die Wasser und Nährionen an die interzellulär wachsenden Hyphen und letztlich an die Wurzel gehen; oftmals stehen vom Mantel auch Cystiden (Mantelcystiden) ab.

Eingestellt am 15. März 2025

.

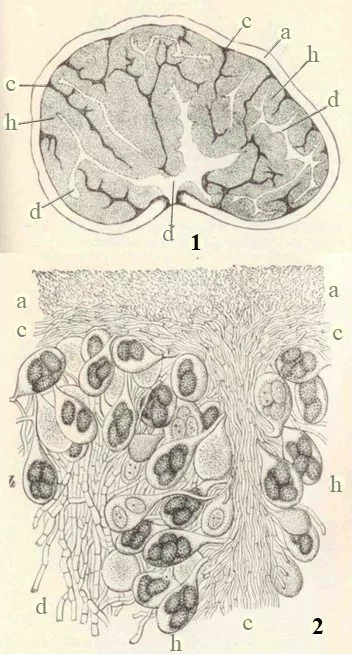

Anatomie von Tuber rufum (Rötliche Trüffel)

Oben (1): Längsschnitt-Übersicht durch den Fruchtkörper.

Unten (2): Detailausschnitt; Peridie, Trama, Hymenium und ehemalige Hohlräume füllende Hyphen.

- Peridie. – c. Trama. – d. ursprüngliche Hohlräume. – h. Hymenium. (Bemerke: Die Art Tuber rufum besitzt stachlige Sporen)

Aus Gäumann (1926), Seite 349, Abb. 241; gemeinfrei wegen Alters der Publikation.

Eingestellt am 15. März 2025

.

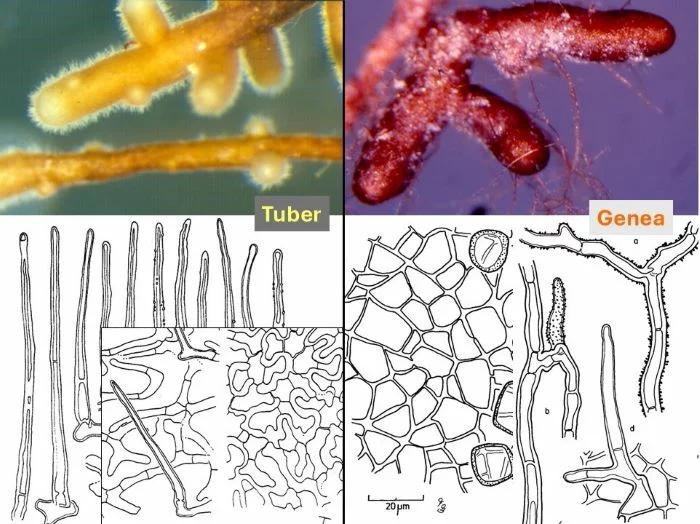

Vergleich der Fruchtkörper von Tuber und Genea

Links und links oben: Genea. Mitte oben ein angeschnittener Fruchtkörper von Genea verrucosa; Öffnung und Höhlung des Fruchtkörpers deutlich sichtbar; Oberfläche des Fruchtkörpers mit Peridie bedeckt, die in ähnlicher Weise auch im Fruchtkörper zu sehen ist. Dort bedeckt eine sterile Hyphenschicht das Hymenium. – Links: Ein Schnitt durch den Fruchtkörper von der Peridie (oben) zur sterilen Bedeckung des Hymeniums (unten; angefärbt mit Baumwollblau). Asci noch schlank, palisadenartig angeordnet und achtsporig (an einigen Asci gut zu sehen). Diese Art besitzt rauhes Oberflächenornament.

Rechts und Mitte unten: Tuber aestivum. Rechts unten: Fruchtkörper, frisch aus dem Boden befreit; mit warziger Peridie. Mitte unten der angeschnittene Fruchtkörper mit weißlichen und etwas dunkleren, meandrierenden Linien: Die dunkleren Linien stellen Trama mit Hymenium dar, die weißlichen sind Verfüllungen der ehemaligen Kavitäten. Rechts oben: Schnitt durch das Hymenium mit drei- bis fünfsporigen, beutelförmigen, nicht palisadenartig angeordneten Asci. Diese Art besitzt netziges Oberflächenornament.

Alle Bilder Originale; Reinhard Agerer

Eingestellt am 15. März 2025

.

Ectomykorrhizen (ECM) von Tuber borchii (links) und Genea hispidula (rechts)

Links oben: Tuber borchii ECM, Habitus mit hellbraunem Mantel und abstehenden Mantelcystiden. (Original; Thomas Rauscher)

Links unten: Tuber borchii ECM, Anatomie: Hintergrund: Mantelcystiden. Einschub, links: Aufsicht auf Hyphennetz, dem die Cystiden entspringen; Einschub, rechts: Aufsicht auf das Mantelpseudoparenchemy mit epidermoiden, puzzleförmigen Zellen. Aus Rauscher et al. (1996), Seite 177, Teil der Abb. 1 und Seite 178, Teil a und b der Abb. 2)

Rechts oben: Genea hispidula ECM, Habitus mit dunkelbraunem Mantel und abziehenden, in den Boden sich erstreckenden Hyphen. (Original; Felix Brand)

Rechts unten: Genea hispidula ECM, Anatomie. Links Aufsicht auf den wurzelumhüllenden Mantel; Pseudoparenchym aus eckigen Zellen mit einzelnen aufliegenden verdickten eckigen Zellen; rechts vom Mantel abziehende, sich in den Boden erstreckende Hyphen. Aus Brand F (1991), Seite 116, Teil der Abb. 72 und Seite 118, Teil der Abbildung 74

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze

5 Schnuppern und finden

.

Die im Boden verborgenen Knollen;

Wühlen und holen sie – oh welch ein Schmaus! –

Verdauen sie; Sporen jedoch überstehen dies gut.

.

Lässt sie am Boden eingehend schnuppern.

Geben sie kratzend mit Pfoten ein Zeichen,

Graben sie selbst mit der Schaufel danach.

.

Willst du mit Waldi dies erproben,

So richte ihn, jung sollte er sein, dazu folgendermaßen ab:

Geh mit ihm in den Wald, dorthin, wo du Bröckchen von Käse[5] verstreutest;

Lass ihm die Freude, wenn er sie findet, er lohnt es dir bald.

Eine Woche täglich, solltest mit Waldi im Wald du spazieren.

Vergrabe für folgende Woche den Käse im Boden.

Auch den wird dein Helfer erschnüffeln und finden;

Lass ihm gerne den Schmaus.

.

Jetzt musst du entscheiden, wie teuer dein Hobby darf werden!

Trüffelstückchen, zusammen mit Käse, musst du nun im Boden vergraben.

Lohn ihm die Mühe, er knabbert den Käse, doch

Nimmst du die Trüffelstückchen ihm wieder ab.

.

In der Woche darauf erfolgt die Probe dann aufs Exempel:

Du hast längst die kostbaren Stückchen im Boden versteckt

Und trägst den Käse in deiner Tasche,

Als Belohnung, wird er fündig, für ihn.

.

Nun sollte dein Hund, war er wirklich gelehrig,

Trüffel finden, falls du ihn führst in den richtigen Wald.

Doch bedenke, in Deutschland sind Trüffel gesetzlich geschützt;

Erwischt man dich, zahlst du nicht wenig.

In Italien erlaubt dir niemand nach Trüffeln zu suchen,

Denn dort ist fast jeder Wald privat. –

.

Hausschweine[6] sollen Trüffel ebenfalls finden,

Hast du gehört.

Sie wollen aber die Kostbaren fressen;

So hilft nur ein Stöckchen im Maul, bevor es zu spät.

Nicht nur deshalb eignen sich Hunde viel besser,

Ist doch bestimmt viel angenehmer ihr Transport!

.

Fußnoten

[1] Wildschwein: Sus scrofa (Suidae – Suina – Artiodactyla – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla –…)

[2] Tuber: Echte Trüffel (Tuberaceae – Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[3] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[4] Haushund: Canis lupus familiaris (Cynoidea – Caniformia – Carnivora s.s. – Carnivora s.l. – Euarchonta –…)

[5] Schnittkäse: Käsesorten, die sich gut in Scheiben schneiden lassen; im Gegensatz zu Hartkäse, der, wie der Parmesan, bröckelt

[6] Hausschwein: Sus scrofa domesticus (Suidae – Suina – Artiodactyla – Übrige Cetartiodactyla – Cetartiodactyla –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze

6 Warum zu Pezizales?

.

Wer Trüffel[1] als Luxus im Speiselokal

Lässt auf die Pasta sich hobeln,

Sieht mäandrierende hellbraune Linien:

Der Asci[2] und Sporen ziehende Bahn.

.

Sie folgen Hymeniums[3] ursprünglicher Linie,

Als ihre Schüssel im Innern noch glatt, nicht uneben war;

Mit jeder Wölbung, mit jeder Falte, verengt sich des Fruchtkörpers[4] Lumen;

Schon überwölbt das Gekröse der Rand.

.

Enge bestimmt schon der Asci Revier,

Verspüren den Druck, die Schlankheit wird plump.

Wo bleibt noch Raum, den Deckel[5], der vielleicht noch vorhanden, zu öffnen?

Ein Schießen – wohin denn? – wär ohne Sinn.

Sie bleiben im Trüffel, von Hyphen[6] umschlossen,

Zogen sich in die Trama[7] zurück.

.

Woher so sicher, dass auf diese Weise es geschah?

Einige Arten sind bis heute nicht völlig geschlossen,

Zeigen, wo der Schüssel Öffnung einst war.

Wer jetzt noch zweifelt, befrage der Trüffel DNA[8].

.

Fußnoten

[1] Echte Trüffel: Tuber (Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[2] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[3] Hymenium (Fungi): geschlossene Schicht von Asci oder Basidien mit, falls vorhanden, dazwischenstehenden sterilen Elementen, Paraphysen (Ascomycotina) oder Cystiden (Basidiomycota)

[4] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[5] Operculum: Deckel, daher operculater Ascus; Ascus mit Deckel

[6] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[7] Trama: Steriles Hyphengeflecht als Träger des Hymeniums

[8] Sequenzanalysen: Analysen der Nucleoidreihenfolge (A, C, G, T) in der DNA

Eingestellt am 15. März 2025

.

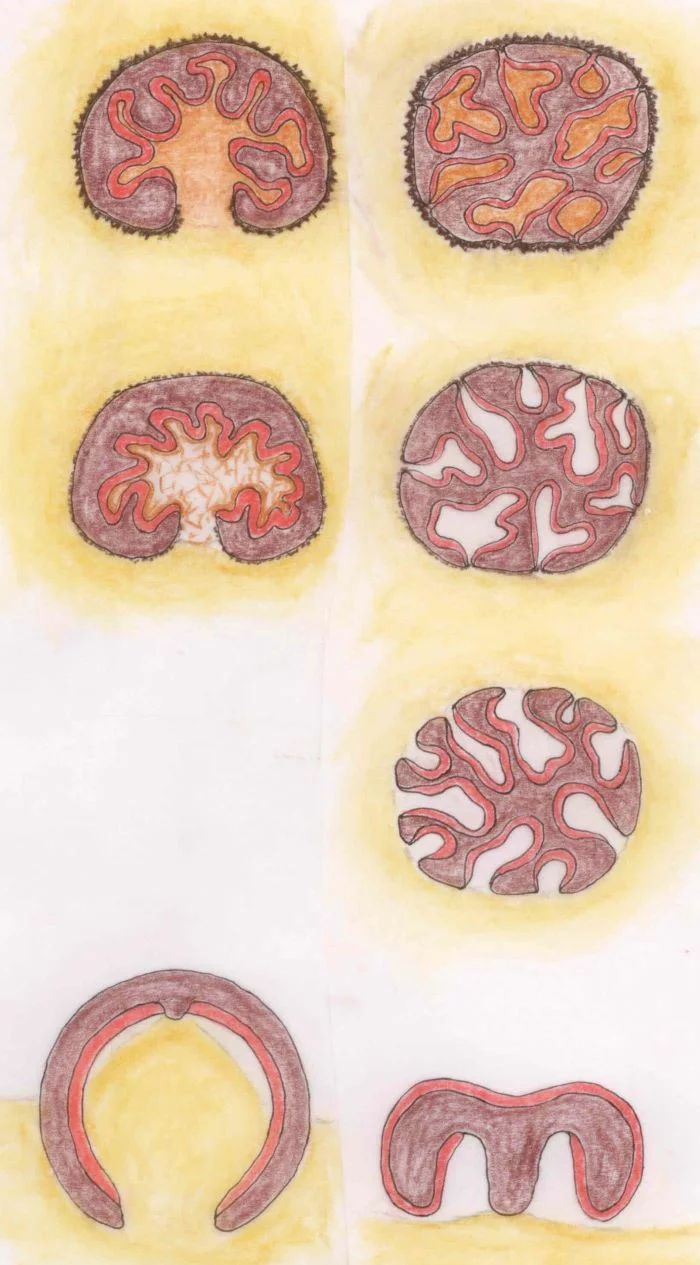

Mutmaßliche Evolutionsschritte von apothecienbildenden Vorfahren zu Tuber (Tusche-, Kreidezeichnung; Reinhard Agerer)

Nach: Gäumann E (1964) Die Pilze, 2. Aufl. Birkhäuser, S. 215, Abb.220

Hier werden verschiedenste rezente Gattungen der Pezizales (nicht im einzelnen dargestellt), die zwar heute unterschiedlichen Familien angehören, miteinander in schematisierter Weise verglichen, um eine Vorstellung zu bekommen, wie die Evolution von epigäischen Apothecien zu geschlossenen, hypogäischen Fruchtkörpern von Tuber, verlaufen sein könnte.

Bedeutung der Farben: Dunkelbraun: Trama des Fruchtkörpers, Plectenchym, das die Form des Fruchtkörpers bestimmt. – Schwarzbraun: Peridie des hypogäischen Fruchtkörpers; widerstandsfähiges, dichtes Abschlusshyphengeflecht. – Gelb: Boden. – Silberfarben, weiß: umgebende oder eingeschlossene Luft. – Rot: Hymenium. – Ocker: Sekundär mit Hyphen gefüllte Kammern.

Rechte Reihe von unten nach oben: Ausgehend von einem mehr oder weniger gestielten, flachen oder noch deutlich schüsselförmigem Apothecium, das bis auf den Stiel mit Hymenium umkleidet ist (Sphaerosoma; unten), dellen sich mehrere hohle, mit Hymenium ausgekleidete Kavernen in den ungestielten und bereits hypogäischen Fruchtkörper ein (Hydnotria; 2. Bild v. unten). – Die Mündungen der Kavernen nach außen werden zusehends verengt, der Fruchtkörper mit einer Peridie versehen; die nun entstandenen geschlossenen Kammern sind weiterhin hohl (Balsamia; 2. Bild von oben). – Letztlich werden die Kammern mit Mycel ausgefüllt, so dass ein kompakter Fruchtkörper entsteht (Tuber brumale; oberstes Bild); bei dieser Art entstanden die Kammern offenbar aus Kavernen, die zunächst rundum sich bildeten (man spricht deshalb von einer Ubiquariae-Reihe der Entwicklung). Das Ausfüllen der Hohlräume beginnt offenbar mit einer Deckschicht (wohl aus Paraphysen entstanden; wie bei Genea schon gesehen) des Hymeniums, die sich dann zur Raumfüllung weiterentwickelt. Am Ende dieser Reihe lassen sich im Fruchtkörperschnitt kaum mehr die ursprüngliche Trama und die Füllung der Kammern unterscheiden, nur noch mäandrierende Linien sind zu erkennen, auch das Hymenium als deutliche Schicht wird aufgelöst.

Linke Reihe von unten nach oben: Ausgehend von einem sich nach unten zu einwölbendem Apothecium (Petchiomyces; unten), das Hymenium weist damit nach unten und nicht nach oben, dellen sich in der Schüssel viele Vertiefungen ein (Stephensia; 2. Bild von oben), wobei sich die Schüsselöffnung immer mehr verengt, das Hymenium mit einer Hyphenschicht bedeckt und die Kammer mit noch lockerem Mycel gefüllt wird; im Wesentlichen geht das Hymenium auf eine einzige ursprüngliche Öffnung, die zudem unterseits liegt, zurück; man spricht deshalb von einer Inferae-Reihe der Entwicklung; eine Peridie wird, wie für Hypogäen oft typisch, gebildet. – Letztlich wird die große Kammer zu einzelnen kleineren Kammern, die mit Mycel ausgefüllt sind (Tuber excavatum; oberstes Bild). Am Ende dieser Reihe lassen sich im Fruchtkörperschnitt nicht mehr die ursprüngliche Trama und die Füllung der Kammern unterscheiden, nur noch mäandrierende Linien sind zu erkennen, auch das Hymenium wird als deutliche Schicht aufgelöst.

Nicht dargestellt: Innerhalb der Pezizales lässt sich auch eine Superae-Reihe feststellen, bei der sich ein Apothecium nach oben verengt, Hymenialtaschen

ausbildet, wonach die Kammern dann mit Mycel verfüllt werden. In dieser Reihe, die mit nach oben becherförmig geöffnetem Petchiomyces beginnt, zu Genea führt und über Peudobalsamia zu Pachyphloeus kommt, wurden die Kammern an der Fruchtkörperoberseite angelegt, weshalb hier von einer Superae-Reihe gesprochen wird.

Am Ende stellt sich verständlicherweise die Frage, warum eine so gestaltete Evolution vonstattenging und welche Vorteile daraus für die Pilze entstehen, damit diese Entwicklung überhaupt in der angegebenen Weise stattgefunden haben kann.

Ein erster Grund dürfte der größere Schutz vor Wasserverlust gewesen sein, denn der Boden puffert Feuchtigkeitsverluste entschieden besser ab als Luft, auch Schutz vor vorzeitigem Gefressenwerden spielt sicher eine Rolle; was aber Hypogäen letztlich zum Sporenverbreiten auch wollen und dafür bodendurchdringende Duftstoffe bilden. Das Füllen der zunächst noch nach außen offenen Kavernen hält Bodentiere ab, in sie einzudringen und das Hymenium abzuweiden (die Deckschicht auf dem Hymenium spielt dabei eine entscheidende Rolle); dazu werden auch die Zugänge eng und mit Peridie überzogen. Der Abschleudermechanismus bringt in solchen Fällen keinen Vorteil und wird konsequent, auch an hypogäischen Agaricomycotina lässt sich dies mehrfach feststellen, reduziert, was offenbar einer Materialersparnis gleichkommt.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycetes, Operculate Schlauchpilze

7 Sie waren vielleicht nicht die ersten (TP, SP)

.

Saprotroph[1] lebten zu Anfang, bestimmt auch noch heute,

Die meisten Pezizomycotina[2]-Arten, doch fallen,

Korrelationen zwischen Gestalt und ökologisch bestimmtem Verhalten allgemein auf.

.

Arten mit sich schließenden Fruchtkörpern[5],

Besonders, wenn sie in Böden versunken,

Oder gar von ihnen zur Gänze bedeckt,

Suchen an lebenden Wurzeln mit Mycelien[6] den

Leichteren Weg an Glucane[7] zu kommen,

Schlagen den Pfad der Mykorrhizasymbiose[8] ein.

.

Was Familien der Pezizales[9] mehrfach parallel,

Mit Erfolg konvergent[10] etablierten,

War andern Familien sicherlich ebenso recht.

Doch Fossilien, dieses Verhalten zeigend, blieben Mangelware bisher.

Das älteste, aus eozänischen[11] Zeiten bekannt,

.

Der Ektomykorrhizen[14] typischer Bau,

Nicht nur von Tuber ersonnen,

Verbindet die Partner zum Vorteil der beiden in

Rücksicht nehmender Art.

.

Dringen nicht wie Glomeromycoten[17 ]in Zellen ein,

Lassen immerzu hauchdünne Schichten besteh’n,

So, als gewährten der Wurzel sie Gnaden,

Vergessen aber, wer die ihren bestimmt:

Der Wirt[18] ist‘s, der die Rechnungen stellt!

.

Lässt sie nicht durch finale Schranken,

– Manche Bäume halten viel früher schon den Eindringling fest[21]–

Auch die wachsende Wurzelspitze nennen Bäume tabu.

.

Für möglichst engen Kontakt,

– Viel Raum gibt es nicht –

Drücken zu feinen Lappen, fast wie Finger, sich Hyphen,

Fühlen der Zellmembran[22] Nähe und doch

Trennt sie der lächerlich dünne,

Durch Hypheneinfluss gelockerte Rest an Glucan

– Dies konnte der Wirt nicht verhindern –

Und der kaum bemerkbare, separierende Zwischenraum.

.

Auch Tuber musste den Umständen zollen,

– Wie alle andern, die nämliche Pfade beschritten –

Verdünnt, nicht nur der Enge wegen,

Was von der Quelle ihn trennt[23].

.

So kann Tuber fremden Zellen befehlen,

Sie wandern, nichts kann sie hindern,

Hinaus in den winzigen Spalt, durch die Haut aus Glucan.

.

Darauf wartete nur der findige Pilz!

Nimmt sich Glucose, Fructose lässt er wählerisch liegen,

Holt sich Traubenzucker, schon ist er ihm willens,

Durch seine eigne Membran[26].

.

Dumm wäre der Baum, ließe er unbezahlt sich dieses gefallen!

Auch der Pilz verliert etwas vom dem, was er für sich dem Boden entnommen.

Wasser zumal, mit wichtigen Ionen darin,

.

Ließe der Pilz den Wurzeln nicht diese Retoure,

Trennte er selbst sich von seiner lebenserhaltenden Quelle.

Denn, aufdringlich, wie er sich gibt,

Umhüllt er Saugwurzeln dicht

Mit eignem Geflecht[30],

Schottet vom Boden wie hermetisch sie ab,

Verhindert sogar, jedes saugende Haar[31].

.

So sind sie einander, wie ans Messer geliefert.

Jeder holt für sich, was er nur kann,

Wird aber nicht zu sehr den andern behindern,

Sonst stürben beide, profitierten vom anderen nicht.

.

Auch Tuber hat, wie fast alle seiner Symbiosekonsorten[32],

Im Laufe der Zeit das Können, mit Zucker[33 ]aus dem Boden sich zu versorgen,

Unwiederbringlich eingebüßt oder gar die Gene[34] dafür verloren.

Wasser mit Ionen[37] beladen, entnimmt er aus dem Boden für sich!

Für Energie sorgt der Zucker[38] des Baums.

.

Aber nicht nur dies! Der Partner, er lässt gut sich so nennen,

Gibt ihm etwas, was der Pilz schon lang nicht mehr hat.

Etwas Unbekanntes, Geheimes, was den Forschern bis heute entgangen,

Was zum Fruchtkörperbilden ihn stimuliert und zu Ende bringt darin seinen Sex. –

.

So hat noch niemand bis heute

Mykorrhizapilze[39] ohne Baum zum Fruchtkörperbilden gebracht.

Nur Saprotrophe lassen auf Kompost sich und anderen Medien ziehen!

Nicht nur Trüffel werden deswegen im Freien unter Bäumen gesucht;

Werden ganz ohne lebende Wurzeln mit hohen Erträgen angebaut.

.

Fußnoten

[1] Saprotroph, saprob: Nur von toter organischer Masse lebend

[2] Pezizomycotina: Becherlingsartige i. w. S. (Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Oisthokonta –…)

[3] Fruchtkörpertypen: Fruchtkörper unterschiedlicher Gestalt

[4] Ernährungsweisen: saprotroph, symbiotisch, parasitisch

[5] Fruchtkörper: Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[6] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[7] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[8] Mykorrhiza: Eine Symbiose zwischen Pilz (Myko-) und Pflanze über Pilzhyphen und Wurzeln (-rhiza)

[9] Pezizales: Operculate Schlauchpilze (Pezizomycetes – Pezizomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[10] Konvergent: Entwicklung von ähnlichen Merkmalen bei miteinander nicht verwandten Arten, die im Lauf der Evolution durch Anpassung an eine ähnliche Funktion und ähnliche Umweltbedingungen ausgebildet wurden.

[11] Eozän-Zeit: vor etwa 56-23 Millionen Jahren

[12] Ascomycota: Schlauchpilze (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[13] Agaricomycotina, Champignonverwandte: (Basidiomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[14 ]Ektomykorrhiza: Eine Symbiose, Mykorrhiza, aus Pilzen (-myko-) und Pflanzenwurzeln (-rhiza). Bei dieser Mykorrhiza wachsen die Hyphen ausschließlich in den Zellwänden der Wurzel (Ekto-; außerhalb des Zellinneren). Der Molekültransfer (Wasser und Nährionen vom Pilz zur Wurzel; Zucker und andere Substanzen von der Wurzel zum Pilz) erfolgt über ausgedünnte Zellwände (Restzellwände) beider Partner. Hyphen bilden außerdem eine dichte Hülle (Mantel) um die Wurzel, aus der Hyphen in den Boden hineinreichen, über die Wasser und Nährionen an die interzellulär wachsenden Hyphen und letztlich an die Wurzel gehen; oftmals stehen vom Mantel auch Cystiden (Mantelcystiden) ab.

[15] Interzellulär wachsend: Wenn Hyphen nur in den Zellwänden der Pflanzen wachsen und nicht in die Zelle mit Hyphen oder Haustorien eindringen

[16] Hartigsches Netz: Sowohl im Schnitt durch die Wurzel als auch in Aufsicht der Rindenzellen erscheinen die dicht interzellulär wachsenden Hyphen wie ein Netz; das nach seinem Entdecker Robert Hartig als Hartigsches Netz benannt wurde.

[17] Glomeromycota: Urlandpilze (Multikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[18] Wirt (Parasiten, Symbionten): Opfer eines Parasiten, Partner eines Symbionten

[19] Phloem: Anteil eines pflanzlichen Leitbündels, der vornehmlich Assimilate von grünen, fotosynthetisch aktiven Pflanzenteilen abtransportiert; assoziiert mit wasserleitenden Bahnen des Xylems

[20] Xylem: Wasserleitende Bahnen (Holzteil) von Stelenpflanzen i. w. S. (Tracheophyta – Embryophyta – Streptophyta – Plante – Eukarya).

[21] In der Rhizodermis: Einzellschichtiges Abschlussgewebe von Wurzeln; entspricht der Epidermis oberirdischer Pflanzenteile

[22] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[23] Hyphenzellwände

[24] Saccharose, Rohrzucker, Rübenzucker: Disaccharid aus α-Glucose und β-Fructose in 1,2-Verknüpfung; Zwischenspeicherzucker von Echten Pflanzen

[25] Glucose und Fructose

[26] Plasmalemma

[27] Magnesium, Mg: Als Ion doppelt positiv geladen, das im Zentrum des Chlorophylls von Stickstoff des Purinringsystems festgehalten wird; es ist für Fotosynthese und Kohlenstofffixierung von entscheidender Bedeutung

[28] Spurenelemente, Mikronährelemente: Als Mikronährelemente gelten für Pflanzen Bor (B), Kupfer (Cu), Mangan (Mn), Molybdän (Mo) und Zink (Zn)

[29] Ammoniumionen, [NH4+]: Ammoniak [NH3] mit drei Wasserstoffatomen, wird mit einem weiteren Wasserstoffatom versehen und bekommt dadurch eine positive Ladung

[30] Hyphenmantel: Mantelartige Hyphenhülle um Wurzeln von Ektomykorrhizen

[31] Wurzelhaar: Ein schlauchartiger, dünnwandiger, nicht unterteilter, unverzweigter Auswuchs einer Wurzeloberflächenzelle (einer Rhizodermiszelle) von 0,5-2 cm Länge und 2-10 Tagen Lebensdauer, mit der Aufgabe, engen Kontakt mit dem Boden herzustellen, um über des Wurzelhaars Oberfläche Wasser und darin gelöste Nährstoffe aufzunehmen.

[32] Symbionten: Organismen, die wechselseitig zu beiderseitigem Vorteil dem anderen nehmen; auch als wechselseitige Parasiten verstehbar

[33] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[34] Gen: Erbanlage, Erbfaktor; Einheit der genetischen Information; Abschnitt auf der DNA der bestimmte Proteinbausteine codiert oder eine bestimmte regulatorische Funktion hat

[35] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[36] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt, das zweite der beiden benachbarten den Aminosäurerest

[37] Ionen: Positiv oder negative geladene Atome oder Moleküle

[38] Glucose

[39] Ektomykorrhizapilze: Pilze, die mit ihrem Mycel Ektomykorrhizen bilden

[40] Zuchtchampignon: Agaricus bisporus (Agaricoideae – Agaricaceae – Agaricineae – Agaricales – Agaricanae –…)

[41] Austernseitlinge: Pleurotus spp. (Pleurotaceae – Pluteineae – Agaricales – Agaricanae – Agaricomycetidae –…)

[42] Shiitake: Lentinellus edodes (Omphalotaceae – Marasmiineae – Agaricales – Agaricanae – Agaricomycetidae –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

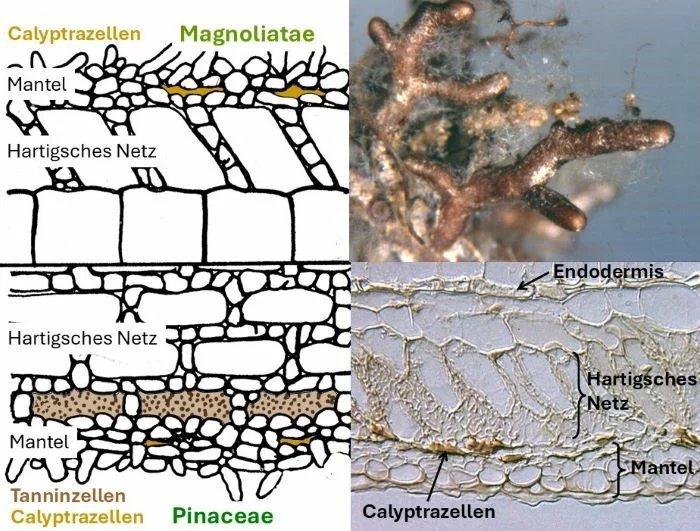

Hartigsches Netz der Ectomykorrhiza

Links schematische Zeichnungen. Oben: Hartigsches Netz im Querschnitt der Wurzelzellwände einer Ectomykorrhiza an Magnoliatae (Bedecktsamer). Nur die Rhizodermiszellen werden von den Hyphen besiedelt; hier beschränkt auf die antiklinen Wände, bei anderen ECM können auch die periklinen Wände von Hyphen bewachsen werden. Im Hyphenmantel bleiben Reste der Calyptrazellen in deformierter Weise eingeschlossen. Unten: Hartigsches Netz im Querschnitt der Wurzelzellwände einer Ectomykorrhiza an Pinaceae (Kieferngewächse). Hier dehnt sich in der Wurzel das Hartigsche Netz bei vielen ECM bis zur Endodermis aus, ohne die Endodermiszellwände zu bewachsen. Auch hier bleiben Reste der Calyptrazellen im Mantel eingeschlossen, zusätzlich aber werden die Rindenzellen mit Tanninen gefüllt, werden so zu Tanninzellen.

Rechts oben: Ectomykorrhiza von Tomentella sp. an Fagus sylvatica. Deutlich erkennbar der dunkelbraune Hyphenmantel und die abziehenden Hyphen, die den Kontakt zur näheren Bodenumgebung herstellen. Unten: Tangentialschnitt durch eine Tomentella-Fagus-ECM mit Hartigschem Netz, Mantel und Calyptrazellreste. Hartigsches Netz im Querschnitt und in Aufsicht.

Alle Abbildungen Originale (Reinhard Agerer)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Endpunkt erreicht