Pezizomycotina

zum Glossar über:

Pezizomycotina, Becherlingsartige i.w.S.

1 Aufs Feinste geregelt

.

Auch sie formen, wie sich’s für Ascomycota[1] gehört,

In freier Zellbildung[2] acht Sporen zumeist:

Nehmen den so genannten Ascusvesikel[3],

Coaxial[4] zur Zelle entstanden, in Pflicht,

Der, sich nach innen in einzelne Lappen zergliedernd,

Alle Kerne je mit Protoplasma[5] umschließt.

.

Des Meisporangiums[6] Wandung,

Apikal besonderes differenziert,

Schießt, wie schon an anderer Stelle gehört,

Über Druck die Sporen

Zentimeterweit in die Luft, damit sie für

Weitertransport in verwirbelte Luftschichten gelangen.

.

Jede Verwandtschaft kreiert ihr eignes Modell,

Hocheffizient ihr Ziel zu erreichen;

Wenige nur verzichten wieder darauf;

Überzeugen, raffiniert wie sie sind,

Darmpassage abzulegen an anderem Ort. –

.

Bleiben mit zentralem, einfachem Porus[14]

Miteinander für interne Transporte verbunden;

Die Öffnung begleiten beidseits des Septums

Um bei Bedarf sie raschestmöglich zu schließen,

Doch wieder öffnen zu können danach.

.

Der Körperchen Form variiert zwar verwandtschaftsbezogen, doch

Einheitlich ist ihr kristallgitterähnlicher Bau.

.

Fußnoten

[1] Ascomycota: Schlauchpilze (Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya)

[2] Sporenbildung durch freie Zellbildung (Ascomycota; keine Zellzerklüftung!): Dabei werden, auf unterschiedliche Weisen beginnend, um den Zellkern mit Zellmembransystemen Protoplasmaportionen des Sporangiums herausgeschnitten; da dies um jeden Zellkern individuell geschieht, bleiben zwischen den separierten Portionen noch Protoplasmareste erhalten, die bei der Sporenbefreiung eine osmotisch wirkende Rolle innehaben.

[3] Ascusvesikel: Wird eine flache Struktur einer dünnen, flächigen Cisterne benannt, die im Zentrum des Ascus (coaxial mit ihm, zunächst zylinderähnlich nahe des Plasmalemmas) entsteht, anfangs sackartig die acht haploiden Kerne umgibt, um dann, sich nach innen zu lappend, zusammen mit jedem Kern eine Protoplasmaportion zu umhüllen, um eigenständige Zellen, die jungen Sporen, in freier Zellbildung aus dem Protoplasten des Ascus herauszuschneiden. In die flache sporenumgebende Cisterne werden dann Wandsubstanzen für die Sporen sezerniert; Restcytoplasma bleibt dafür noch über, wie auch den ascusinternen Druck zu erhöhen, um damit den Ascus für die Sporenbefreiung zu öffnen.

[4] Coaxial: Bezeichnung für übereinstimmende Zentralachsen dreidimensionaler Elemente

[5] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[6 ]Meiosporangium: Eine sporenbildende Zelle, in der Karyogamie (K!) und Meiose (R!), also Verschmelzung haploider Kerne und anschließend den doppelten Chromosomensatz reduzierende Kernteilungen, erfolgen und danach Meiosporen entstehen

[7] Wirbeltiere: Craniota (Nothochordata – Chordata – Deuterostomia – Bilateria – Animalia –…)

[8] Als Vektoren: Transporteur, Überträger, Ausbreiter

[9] Fruchtkörper (Pilze): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[10] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[11] Trichal (Algen, Pilze, u.a.): Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[12] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[13] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.

[14] Einfacher Septenporus: Eine zentrale Öffnung der Querwand, ohne irgendwelche besonders geformte Porenränder

[15] Woronin-Bodies: Organelle, deren im Transmissionselektronenmikroskop (TEM) zu erkennender interner Bau wegen regelmäßiger Anordnung kleinster kugelförmiger Proteinteilchen eine kristallgitterartige Struktur vortäuschen

[16 ]Woronin, Mikhail Stepanovich (1838 – 1903): Russischer Botaniker mit bemerkenswerten mykologischen Kenntnissen

Eingestellt am 15. März 2025

.

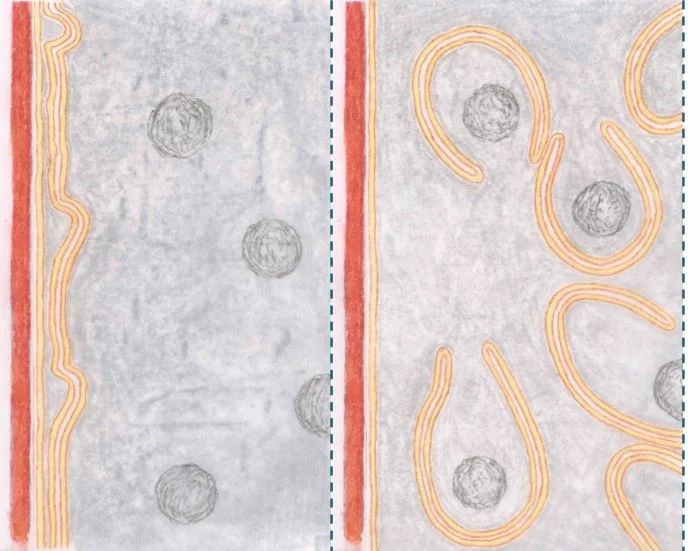

Freie Zellbildung der Sporen bei Pezizomycotina: mit Ascusvesikel (Kreide; Reinhard Agerer)

Jeweils nur die Hälfte des Ascus-Durchmessers gezeichnet; nur Anschnitte und diese nicht maßstabsgetreu. – Zellwand des Ascus: rotbraun. – Lipiddoppelmembran (braun-gelb-braun). – Protoplast: grau. – Zellkern: dunkelgrau.

Links: Beginn der Ascosporenbildung kurz nach der Meiose und anschließender Mitose; nur vier der acht Kerne gezeigt. Ein Ascusvesikel (als Vesikel erkennbar durch den Hohlraum zwischen den beiden Lipiddoppelmembranen) entwickelt sich aus einzelnen Cisternen (nicht gezeigt) parallel zum Plasmalemma (coaxial) als Hohlzylinder rund um die Ascusinnenseite; der anfangs einigermaßen gestreckte Ascusvesikel beginnt schon einige Einwölbungen in den Protoplasten zu bilden.

Rechts: Im fortgeschrittenen Stadium hat sich der Ascusvesikel lappig zerteilt und die Teile beginnen, Protoplasmaportionen um die Kerne herausschneidend, die Kerne mit Cisternen zu umgeben. Sporen noch nicht vollständig herausgeschnitten; Restcytoplasma wird überbleiben.

Nach Müller & Löffler (1982), Seite 239, Abb. 114 und Webster & Weber (2007), Seite 238, Abb. 8.11)

Eingestellt am 15. März 2025

.

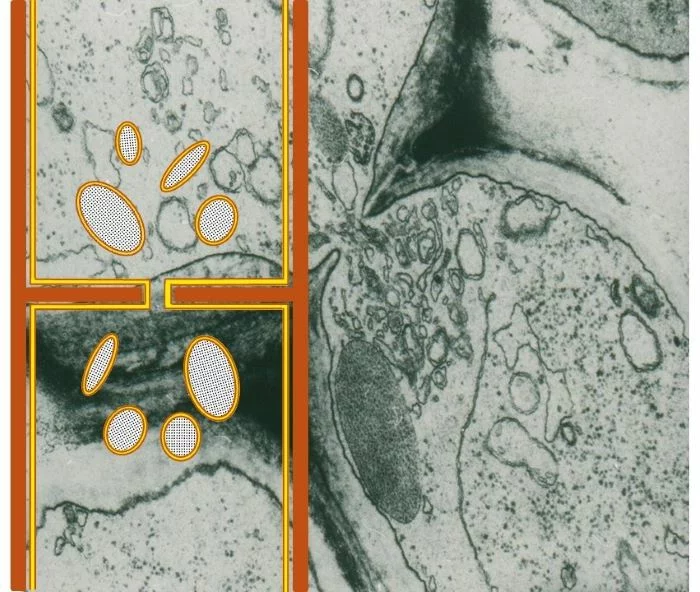

Woronin-Bodies der Pezizomycotina (Schema, ppt-generiert; Reinhard Agerer. Unterlegtes TEM-Bild; Reinhard Agerer, Original)

Links: Schematischer Längsschnitt durch eine Hyphe mit einfachem Porus. Das Plasmalemma (braun-gelb-braun) kleidet auch den Porus aus und umgibt die Woronin-Bodies. Mehrere unterschiedlich große und geformte Woronin-Bodies mit charakteristischer kristallartiger Struktur des Inhalts sind mit dem Porus assoziiert.

Unterlegt: TEM-Bild zeigt die natürliche interne Struktur der Woronin-Bodies.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycotina, Becherlingsartige i.w.S.

2 Merkmalssyndrom

.

Die einen und andern vergessen zwar nicht den

Vorteil, mit Hefen[1] zu leben und,

Wenn möglich zuckrige Säfte sprossend[2] zu füllen;

.

Dikaryotische[5] Hyphen sind Teil des geschlechtlichen Lebens,

Dort erst, wenn jung noch die Zelle,

.

Beide geben, wenn einmal zusammengekoppelt,

Ein unzertrennliches Paar[10];

Wirken gemeinsam koordiniert in der Zelle,

Als wären sie jetzt schon ein Kern[11] mit doppeltem Chromosomensatz;

Auch wenn sie mitotisch[12] sich teilen,

Vollzieh’n sie dies immer synchron[13].

.

– Vielleicht auch mit mehreren Kernen pro Zelle[16],

Doch lassen diese unbeachtet einander links liegen –

Erst wenn der richtige Partner sich naht,

Umschlingen sie sich, meist von anderen Hyphen bedeckt:

Das empfangende Weibchen, Gametangien[17],[18] bildend,

Bauchig mit vorauseilendem, dünnerem Fortsatz[19],

Harrt dem sich mühenden Männchen entgegen.

.

Dort ist der Ort sich für immer zu paaren,

Zu schalten und walten als Dikaryon.

.

Wandern als Paare hinaus in

Austreibende Schläuche[24] des Ascogons;

Was sie danach beginnen scheint fast ohne Sinn.

Wer hilft, den Zweck zu versteh’n?

.

Der Schläuche[25] Spitzen wenden sich

Richtung Ascogon entschlossen zurück,

Geben an ihrer Wendung[26] den Kernpaaren Raum,

Synchron sich gemeinsam zu teilen;

Schicken je eine Tochter[27] etwas von sich,

Eine in den dahinter liegenden Schlauch zurück,

Die andere in die nach hinten gerichtete Spitze

– Wie ein Haken[28] sieht das Ganze nun aus –

Als Paar residieren zwei Töchter davon dort weiter,

Wo die Eltern zuvor bereits lagen.

.

Vereinsamt, hinausgeworfen,

Fühlen die beiden Verschickten sich nun,

Entkoppelt, vereinzelt, entfremdet,

Nachdem das verbliebene Paar[29]

Mit je einem Septum[30]

Von den Verstoß’nen sich trennte.

.

Was ist gescheh’n?

Warum die Entzweiung?

Zwei einkernige Zellen verblieben

Konträrgeschlechtlichen[31] Typs!

.

Sie wollen wieder zusammen,

Der Partner liegt doch so nah!

Lösen, wie sexuell Gestimmte dies immerzu tun,

Trennende Wände[32], werden zum Paar.

.

Doch warum krümmen die Schläuche sich um?

Nur das Kernpaar lenkt; Einzelkerne bewirken dieses

Sonderbare Verhalten nicht!

Auch hier scheint Sex eine Rolle zu spielen,

Empfängt doch eine seitliche Beule des Schlauchs die

Spitze des Hakens, die Getrennten zusammenzubringen.

.

Nun sind die Würfel gefallen,

Dikaryen sind nun für immer etabliert,

Werden mit synchroner mitotischer Teilung weitergegeben und

Tochterzellen voneinander durch ein Septum getrennt,

Verzweigen sich unterhalb ihrer Septen, starten mit Beule den Seitenzweig,

Der, sobald etwas in Läge gewachsen, erneut einen Haken bildet,

Bis der richtige Zeitpunkt gekommen und Hakenbögen

Zur Karyogamie[37] sich entschließen Schritt für Schritt.

.

Ist nicht der permanent unvollzog‘ne

In die Zukunft immer weiter verschobene

Geschlechtlich finale Akt

Der Grund für das sonderbare Verhalten?

Einem immer wieder ‘möchte so gern‘

Folgt die Enttäuschung sofort auf dem Fuß.

Ohnehin, wer Plasmogamie[38] von Karyogamie

So weit voneinander trennt,

Lebt ohne Pause nur für den Sex,

Weil er immer das Letze verschiebt,

Das einmal endlich im Bogen des Hakens

Mit Karyogamie geschieht.

.

Nicht selten argumentieren Mykologen, auch Nichtmykologen,

Mit höherem Raumbedarf für die gekoppelte Teilung des Paars[39],

Vergessend jedoch, wie viele Pilze auch ohne Haken Tochterkerne synchron verteilen,

Auch in dünnerer Hyphen bedeutend engerem Raum!

.

Fußnoten

[1] Hefen i.e.S.: Von Ascomycota durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar

[2] Hefeknospung, Hefesprossung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die der Protoplast (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie reicht.

[3] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[4] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[5] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.

[6] Taphrina: Hexenbesen- und Gallbildner (Taphrinales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[7] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[8] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[9] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[10] Dikaryon

[11] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[12] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[13] Synchrone, konjugierte Mitosen: Mitotische Teilungen von zwei oder mehreren Kernen, die koordiniert gleichzeitig ablaufen

[14] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[15] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[16] Polyenergid, plurinuclear, multinucleär: Vielkernig

[17] Weibliches Gametangium: Ascogon

[18] Acogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.

[19] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina

[20 ]Antheridium: Männliches Gametangium, das seine Kerne in das weibliche einspeist

[21] Gametangien: Behälter für Gameten; oder für Zellkerne, die, ohne Gameten zu bilden, dazu bestimmt sind, früher oder später über Karyogamie der sexuellen Fortpflanzung zu dienen

[22] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[23] Damit als Männchen definiert, gibt es doch seine Kerne in das Weibchen

[24] Primäre, ascogene, querwandlose Hyphen: Nach Plasmogamie von männlichem mit weiblichem Gametangium wandern männliche Kerne aus dem Antheridium in das Ascogon, gelangen in sich entwickelnde septenlose, in die primären ascogenen Hyphen, worin sich konträrgeschlechtliche Kerne zu Dikaryen paaren, woran sich die sekundären, trichalen ascogenen Hyphen mit dikaryotischen Zellen anschließen

[25] Primäre, ascogene, querwandlose Hyphen

[26] Im entstandenen Bogen

[27] Tochterkern

[28] Haken: Formen sich bei vielen Pezizomycotina im Zuge der Zellteilung der sekundären ascogenen Hyphen. An der Hyphenspitze wächst ein etwas gekrümmter Auswuchs nach unten, findet Kontakt zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe; gleichzeitig teilen sich die zwei Kerne des Dikaryons synchron mitotisch, wobei sich je einer der Tochterkerne der beiden Kerne des Dikaryons in der ursprünglichen Hyphe nach unten separieren. Die anderen Tochterkerne begeben sich zum einen in den gekrümmten Auswuchs, zum andern nach oben, um in der Hakenbiegung mit dem zweiten Kern wieder ein Dikaryon zu bilden. Zwei Querwände werden nun eingezogen: Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe des Auswuchses quer in der Hyphe. Diese zweite trennt das Dikaryon im oberen Teil der Hakenbiegung von der Partie darunter, die momentan nur einen Kern, wie auch die Hakenspitze, besitzt. Um wieder ein Dikaryon bilden zu können, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle an der Hyphe eine Anastomose, lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist. An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, Reminiszenz des Hakens, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück.

[29 Dikaryon

[30] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[31] Konträrgeschlechtliche, kompatible Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig

[32] Anastomosieren: Sekundäre Verbindungen herstellen zwischen Röhren oder hohlen Trichomen

[33 ]Sekundäre ascogene Hyphen: Sind trichal organisiert, wobei jede Zelle ein Dikaryon besitzt; sie können sich mehrfach unterhalb Septen verzweigen, so dass eine Vielzahl von solchen Hyphen entsteht, wonach jede Hyphe an einem letzten Haken aus der dikaryotischen Spitzenzelle einen Ascus bilden kann. Sekundäre ascogene Hyphen können aber auch vollkommen ohne Hakenbildungen entstehen.

[34] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[35] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten)

[36] Trichal (Algen, Pilze, u.a.): Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[37] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[38 ]Plasmogamie

[39] Synchrone Kernteilung

Eingestellt am 15. März 2025

.

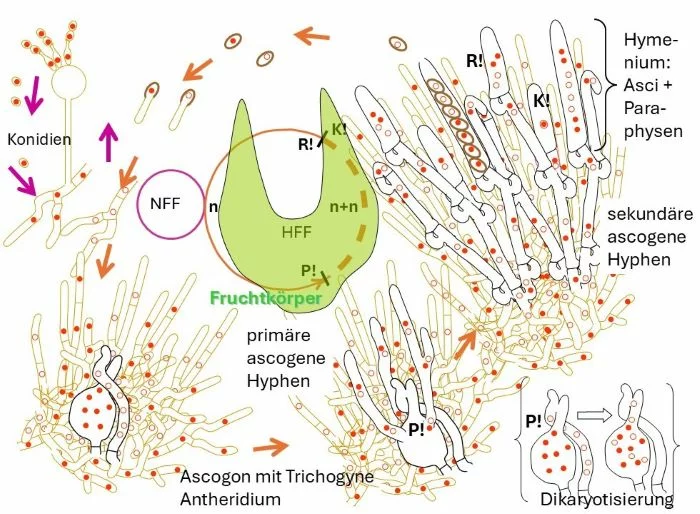

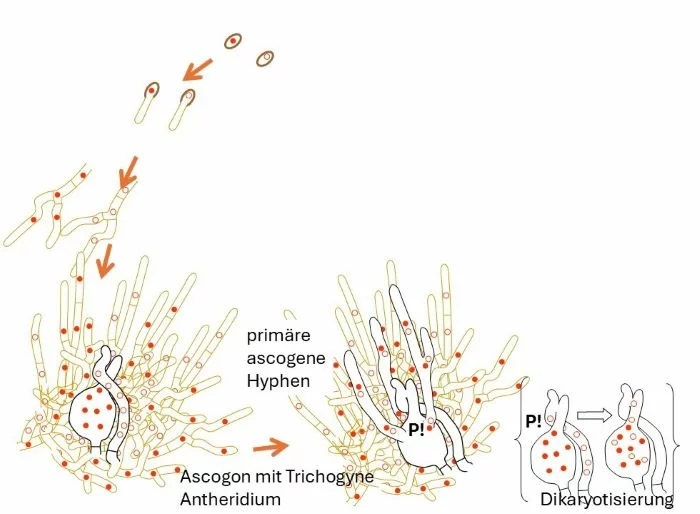

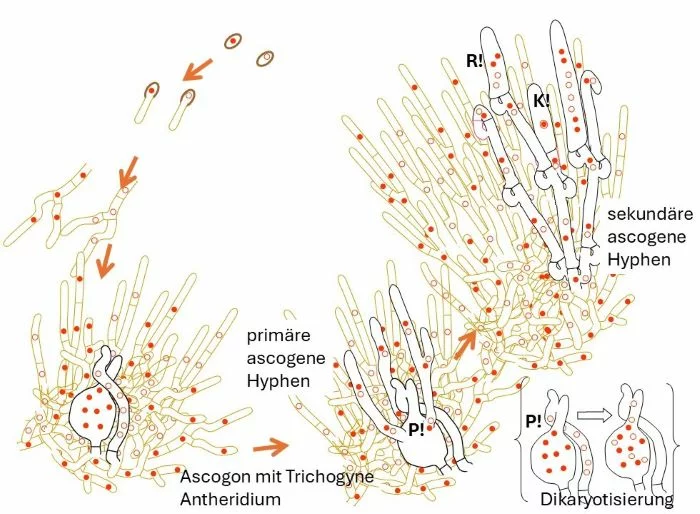

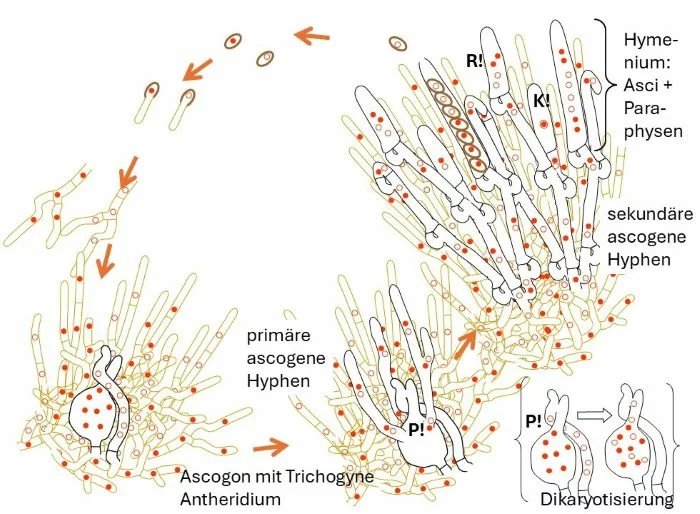

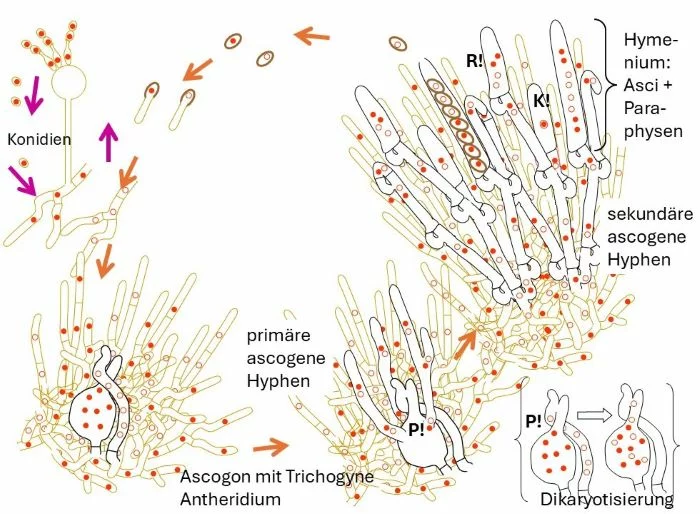

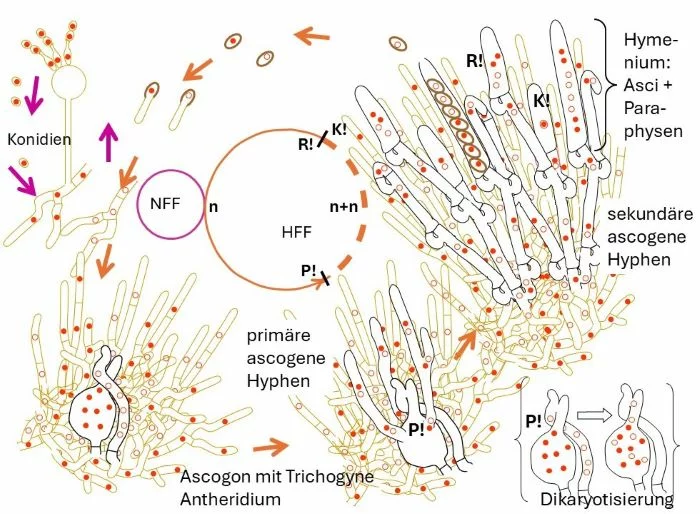

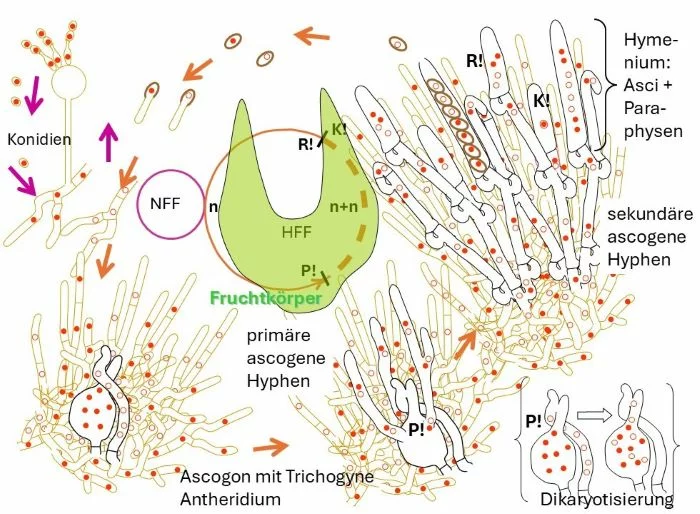

Entwicklungszyklus der Pezizomycotina (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Zwei konträrgeschlechtliche Sporen (dargestellt als Punkt- und Kringelkerne) treffen auf geeignetes Substrat, keimen aus und bilden je ein haploides Mycel, trichaler Organisation, das im Substrat, sich mit Hilfe von Exoenzymen ernährend, immerzu wächst.

Treffen sich zwei ausreichend große und gut ernährte Mycelien unter günstigen Umweltbedingungen, verknäueln sie sich, bilden zusammen als haploide Gametophyten, die Voraussetzung sich sexuell fortzupflanzen.

In diesen Knäueln bilden sich Ascogon mit Trichogyne und Antheridium als je vielkerniges Gametangium; Ascogon als weibliches, Antheridum als männliches Gametangium. Trichogyne und Antheridium umschlingen sich, worauf an einer Stelle die beiden sie noch trennenden Zellwände aufgelöst werden, so dass die Plasmogamie (P!) vonstattengehen kann; des Antheridiums Kerne wandern über die Trichogyne in das Ascogon, worauf Kernpaarungen erfolgen und Dikaryen entstehen.

Dikaryen wandern in die aus dem Ascogon austreibenden primären ascogenen Hyphen.

An ihnen entstehen unter Hakenbildung die sekundären ascogenen Hyphen, die sich verzweigen können und somit die Anzahl potenzieller Asci vermehren, wobei oft kandellaberartige Systeme entstehen. Die dikaryotische Endzelle eines terminalen Hakens vergrößert sich, worauf die Karyogamie (K!) erfolgt (Punkt- in Kringelkern), anschließend die Meiose (R!), durch zusätzliche Mitosen wird die Kernzahl auf acht erhöht. Von den acht Kernen gehören je vier dem gleichen Kreuzungstyp an.

Reifen die Asci, werden die Sporen durch einen apikalen Porus hinausgeschossen (der Druck im Ascus hat sich osmotisch aufgrund von zunächst hoher Zuckerkonzentration zu stark erhöht, so öffnete sich der Ascus an einer apikalen Schwachstelle, die verwandtschaftsabhängig unterschiedlichst gestaltet ist. Meist werden über längere Zeit hinweg ständig Asci reif; so werden Sporen über einen längeren Zeitraum hinweg in die Umwelt abgegeben, womit das evolutive Prinzip der Risikostreuung (nicht alles auf eine Karte setzen, nicht alle Sporen zugleich abgeben) erfüllt ist. Damit ist der Hauptkreislauf (braune Pfeile), der sexuelle Kreislauf, geschlossen, denn die befreiten Sporen können erneut auskeimen.

Zwei Begriffe werden für Pezizomycotina von Bedeutung:Paraphysen (sterile, haploide, sippenabhängig unterschiedlich gestaltete Hyphen des Gametophyten), die sich zwischen die Asci schieben und Hymenium, das die gesamte geschlossene Schicht von Asci und Paraphysen bezeichnet.

In einer Nebenfruchtform (violette Pfeile) können sich viele Pezizomycotina asexuell vermehren, wobei lediglich Konidien und keine in Sporangien gebildete Sporen entstehen.

In Kreisform dargestellt, zeigt sich ein haplo-dikaryotischer Generationswechsel mit haploidem Gametophyten (n) und dikaryotischem (n+n) Sporophyten im sexuellen Kreislauf (braune Linien), Hauptfruchtform (HFF). Der relative Anteil des Sporophyten am Gesamtkreislauf ist im Vergleich zum Anteil des Gametopyhten bedeutend geringer. Die NFF (violette Linie) ist eine asexuelle Vermehrung des Gametophyten.

Wird ein schematisierter Fruchtkörper in den Kreislauf gelegt, zeigt sich, die Fruchtkörper der Pezizomycotina besitzen sowohl gametophytische als auch sporophytische Anteile; die gametophytischen überwiegen dabei.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden zehn Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15. März 2025

.

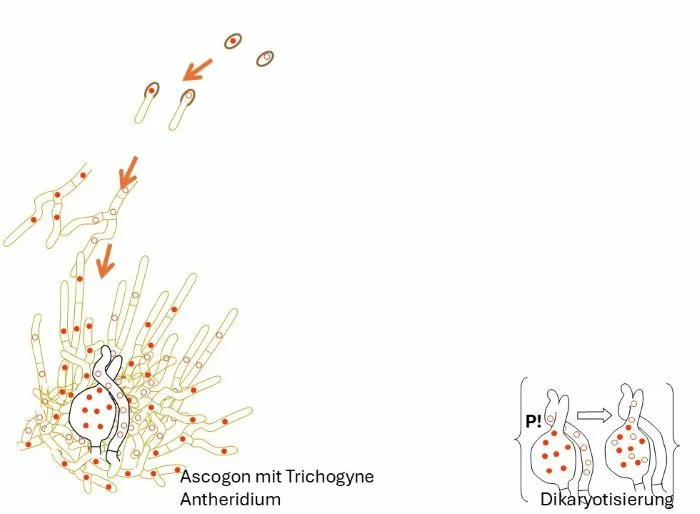

Zwei konträrgeschlechtliche Sporen (dargestellt als Punkt- und Kringelkerne) treffen auf geeignetes Substrat, keimen aus und bilden je ein haploides Mycel, trichaler Organisation, das im Substrat, sich mit Hilfe von Exoenzymen ernährend, immerzu wächst.

Treffen sich zwei ausreichend große und gut ernährte Mycelien unter günstigen Umweltbedingungen, verknäueln sie sich, bilden zusammen als haploide Gametophyten, die Voraussetzung sich sexuell fortzupflanzen.

In diesen Knäueln bilden sich Ascogon mit Trichogyne und Antheridium als je vielkerniges Gametangium; Ascogon als weibliches, Antheridum als männliches Gametangium. Trichogyne und Antheridium umschlingen sich, worauf an einer Stelle die beiden sie noch trennenden Zellwände aufgelöst werden, so dass die Plasmogamie (P!) vonstattengehen kann; des Antheridiums Kerne wandern über die Trichogyne in das Ascogon, worauf Kernpaarungen erfolgen und Dikaryen entstehen.

Dikaryen wandern in die aus dem Ascogon austreibenden primären ascogenen Hyphen.

An ihnen entstehen unter Hakenbildung die sekundären ascogenen Hyphen, die sich verzweigen können und somit die Anzahl potenzieller Asci vermehren, wobei oft kandellaberartige Systeme entstehen. Die dikaryotische Endzelle eines terminalen Hakens vergrößert sich, worauf die Karyogamie (K!) erfolgt (Punkt- in Kringelkern), anschließend die Meiose (R!), durch zusätzliche Mitosen wird die Kernzahl auf acht erhöht. Von den acht Kernen gehören je vier dem gleichen Kreuzungstyp an.

Reifen die Asci, werden die Sporen durch einen apikalen Porus hinausgeschossen (der Druck im Ascus hat sich osmotisch aufgrund von zunächst hoher Zuckerkonzentration zu stark erhöht, so öffnete sich der Ascus an einer apikalen Schwachstelle, die verwandtschaftsabhängig unterschiedlichst gestaltet ist. Meist werden über längere Zeit hinweg ständig Asci reif; so werden Sporen über einen längeren Zeitraum hinweg in die Umwelt abgegeben, womit das evolutive Prinzip der Risikostreuung (nicht alles auf eine Karte setzen, nicht alle Sporen zugleich abgeben) erfüllt ist. Damit ist der Hauptkreislauf (braune Pfeile), der sexuelle Kreislauf, geschlossen, denn die befreiten Sporen können erneut auskeimen.

Zwei Begriffe werden für Pezizomycotina von Bedeutung: Paraphysen (sterile, haploide, sippenabhängig unterschiedlich gestaltete Hyphen des Gametophyten), die sich zwischen die Asci schieben und Hymenium, das die gesamte geschlossene Schicht von Asci und Paraphysen bezeichnet.

In einer Nebenfruchtform (violette Pfeile) können sich viele Pezizomycotina asexuell vermehren, wobei lediglich Konidien und keine in Sporangien gebildete Sporen entstehen.

In Kreisform dargestellt, zeigt sich ein haplo-dikaryotischer Generationswechsel mit haploidem Gametophyten (n) und dikaryotischem (n+n) Sporophyten im sexuellen Kreislauf (braune Linien), Hauptfruchtform (HFF). Der relative Anteil des Sporophyten am Gesamtkreislauf ist im Vergleich zum Anteil des Gametopyhten bedeutend geringer. Die NFF (violette Linie) ist eine asexuelle Vermehrung des Gametophyten.

Wird ein schematisierter Fruchtkörper in den Kreislauf gelegt, zeigt sich, die Fruchtkörper der Pezizomycotina besitzen sowohl gametophytische als auch sporophytische Anteile; die gametophytischen überwiegen dabei.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

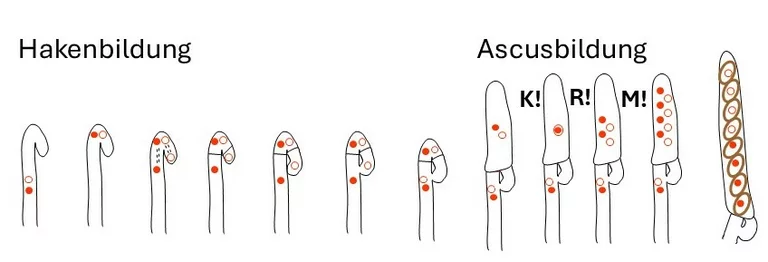

Haken- und nachfolgende Ascusbildung (ppt-geriert; Reinhard Agerer)

An der Hyphenspitze (von links nach rechts) wächst ein etwas gekrümmter Auswuchs nach unten (1), biegt sich zurück zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe (1); das Dikaryon belegt nun die Biegung des Hakens (2), danach teilen sich die zwei Kerne des Dikaryons synchron mitotisch, wobei sich je einer der Tochterkerne der beiden Kerne des Dikaryons nach unten separiert (3), die sich zum einen in den gekrümmten Auswuchs nach unten, zum andern nach unten, in die Hyphe begeben (3); in der Hakenbiegung bilden die beiden anderen Tochterkerne wieder ein Dikaryon (3). Zwei Querwände werden nun eingezogen (4): Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe des Auswuchses quer in der Hyphe (4). Die beiden trennen das Dikaryon im oberen Teil der Hakenbiegung von den Partien darunter, die momentan nur einen Kern besitzen (4). Damit wieder ein Dikaryon entsteht, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle (5) an der Hyphe eine Anastomose (6), lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist (7). An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, Reminiszenz des Hakens, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück (7).

Wird diese Hyphe mit ihrer Spitze (7) zum Ascus, so vergrößert sich die Zelle (8), dann erfolgt die Karyogamie,K!(9) (Punktkern im Kringelkern), anschließend die Meiose,R!(10), wobei vier haploide Kerne entstehen, paarweise unterschiedlichen Geschlechts (zwei Punkt- und zwei Kringelkerne) (10), eine Mitose (M!) erhöht die Anzahl der Kerne auf acht (11), die dann unter freier Zellbildung zu acht Sporen werden (12). Die Hakenbildung ist an den Asci immer noch erkennbar (8 - 12), kann aber bei Reifung des größer werdenden Ascus auch ziemlich stark verformt werden.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Pezizomycotina, Becherlingsartige i.w.S.

3 Fruchtkörper

.

Mono[1]- und dikaryotische Hyphen mischen sich,

Wachsen nahe beisammen weg vom Substrat[2] in die Höh.

Erst der sporophytischen[3] Hyphen Hakenendzelle,

– Durch Verzweigen unter den Septen der Kernteilungsstelle,

Formen sie kandelabergleich[4] Büschel davon –

Wird der Sexualität erfüllender Ort.

.

Sie streckt sich ein wenig, wird voluminöser,

Lässt die Vereinigung[5] endgültig zu;

Sieht auch den Kern meiotisch[6] sich teilen,

Schließt, acht Kerne davon zu bekommen, eine Mitose[7] daran.

.

Zur dicht schließenden Fläche, zur Schicht sich vereinen,

Überstehende Hyphen der Asci Köpfe schützend bedecken[13].

.

Zum besseren Schutz der ganzen Entwicklung

Umschließen gametophytische Hyphen

– Sie bestimmen des Fruchtkörpers Form –

Das zukunftsplanende Zentrum der sporophytischen[14] Generation.

.

.Meist reifen die Asci nicht alle auf einmal.

Durchbrechen, ein wenig sich streckend,

Ihrer Paraphysen geschlossene Schicht

Und schießen – der druckaufrechterhaltende Hyphenverbund dazwischen

Erleichtert es ihnen – mit katapultischer Kraft die Sporen davon.

Nur wenige verzichten wieder darauf; sie wissen warum.

.

Als Fruchtkörper[15] einmal, auch mehrfach kreiert,

Greifen evolutive Schritte auf diese Strukturen zurück,

Um mehr der Asci und Sporen großzügig Flächen zu bieten,

Näher Sporen an luftbewegte Schichten zu bringen;

Denn je höher die Zahl, so größer die Chance,

Rechtes Substrat fürs Mycel[16], auch richtige Partner zu finden.

.

Zwei Mycelien genetisch zusammenpassender Sporen[17]

Müssen sich finden,

Fruchtkörper, Asci und Sporen zu bilden.

.

Hyphen in dichter Versammlung,

Sich Hunderte Male verzweigend, sich aneinanderschmiegend, verklebend,

Konstruieren oft wundersame Gestalten,

Schützen Intimes vor dem Vertrocknen;

Verwerten meist krautigen Abfall[20],

Helfen zum Wachsen dem Wald[25].

.

Oftmals gilt es, an heiß umworbenen Orten der Erste zu sein!

Dafür aber, um Konkurrenten mit Sporen Paroli zu bieten,

Dauert der Sex entschieden zu lang!

Übernehmen in Massen die rasche Besiedlung,

Bevor, so die Hoffnung, ein Mitbewerber die Nische[28] bezieht.

.

Fußnoten

[1] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[2] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[3] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[4] Kandelaber: Mehrarmiger Leuchter, Kerzenständer; hier für die dichten Endverzweigungen der sekundären ascogenen Hyphen gebraucht

[5] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[6] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[7] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[8] Schüsselförmiger Fruchtkörper, Apothecium (Pezizomycotina): Fruchtkörper mit weiter Öffnung für das Hymenium (wie die konkave Seite einer Schüssel), so dass Asci ihre Sporen ungehindert in die Umgebung schießen können

[9 ]Krugförmiger Fruchtkörper, Perithecium (Pezizomycotina): Bauchig-flaschenförmiger Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche) mit enger Mündung, durch die sich die streckenden Asci ihre Sporen in die Umwelt schießen, oder im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden.

[10] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[11] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten); oder nur Kerne, die direkt oder nach einer dikaryotischen Phase zur Karyogamie bestimmt sind)

[12] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[13] Paraphysen (Pezizomycotina): Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können

[14] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[15] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[16] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[17] Konträrgeschlechtliche, kompatible Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig

[18] Gametangien: Behälter für Gameten; oder für Zellkerne, die, ohne Gameten zu bilden, dazu bestimmt sind, früher oder später über Karyogamie der sexuellen Fortpflanzung zu dienen

[19] Ascogene Hyhen: Hyphen, die dazu dienen, letztlich Asci zu bilden; es lassen sich primäre und sekundäre ascogene Hyphen unterscheiden

[20] Saprotroph, saprob: Nur von toter organischer Masse lebend

[21 ]Parasitisch, parasitär: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen

[22] Pflanzen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für photosynthetisch aktive Organismen

[23] Echte Tiere: Animalia (Eukarya)

[24 ]Homo sapiens: Moderner Mensch (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[25] Mykorrhiza: Eine Symbiose zwischen Pilz (Myko-) und Pflanze über Pilzhyphen und Wurzeln (-rhiza)

[26] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[27] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[28] Nischen (ökologische): Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt

Eingestellt am 15. März 2025

.

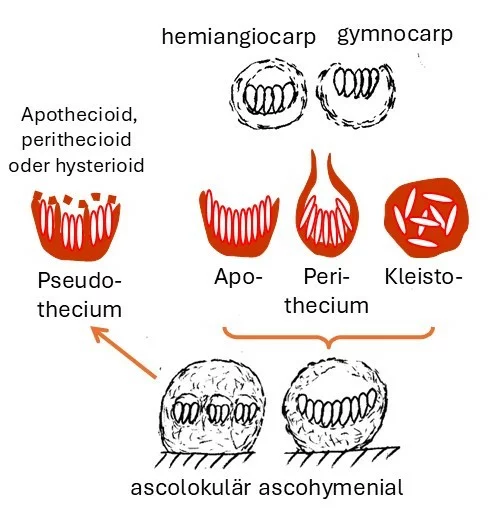

Fruchtkörpergrundtypen der Pezizomycotina (Tusche, ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Unten: Ascoloculäre und ascohymeniale Ontogenese. Ascoloculär verläuft die Entwicklung eines Pseudotheciums, wobei die einzelnen, hymenienbildenden Höhlungen als Loculi bezeichnet werden. Der Gegensatz dazu ist ascohymenial, bei dem von Anfang an nur ein Hymenium angelegt wird.

Mitte:Linksdas ascoloculär entstandene Pseudothecium, das nach Ausprägung apothecioid, apothecienähnlich, perithecioid, perithcienähnlich oder hysterioid sein kann; ein hysterioides Pseudothecium ist zwar apothencienähnlich, doch zeigt sich das Hymenium in Aufsicht langgezogen oder sogar verzweigt. – Dreiergruppe daneben die ascohymenial entstandenen Apotheciem, Peritheciem und Kleistotheciem.

Zweiter von links: Das Apothecium ist ein schüsselförmiger Fruchtkörper mit weiter Öffnung für das Hymenium (wie die konkave Seite einer Schüssel), so dass Asci ihre Sporen ungehindert in die Umgebung schießen können.

Zweiter von rechts: Das Perithecium ist ein krugförmiger, bauchig-flaschenförmig geformter Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche), der eine enge Mündung besitzt, durch die sich streckende Asci ihre Sporen in die Umwelt schießen, oder durch die im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden.

Rechts: Kleistothecium, ein immer geschlossener Fruchtkörper, der auf Zerfall oder auf Gefressenwerden wartet.

Oben links: Ein hemiangiocarper, halbgeschlossener, Fruchtkörper wird anfangs geschlossen angelegt, in dem zunächst in einer Höhlung das Hymenium entsteht; erst danach öffnet er sich, es freizulegen.

Oben rechts: Ein gymnocarper Fruchtkörper bildet von Anfang an sein Hymenium offen, ohne es zunächst schützend einzuschließen

Eingestellt am 15. März 2025

.