Actinorhiza

zum Glossar über:

Actinorhiza, Aktinorhizen

1 Eintritt (TP)

.

In feuchten Gefilden Boden und Laubstreu durchziehend,

Treffen Actinomycetenfäden

Zu fortgeschrittenen Zeiten der Evolution

Nicht selten auf im Boden verkrallte Wurzeln.

.

Gelockt von manchen Zellwandsubstanzen,

Legen sie gerne eng sich daran,

Bis der Eintritt zur Zelle einmal gelingt:

Frankia[1], die Glückliche, lebt im Schlaraffenland seit dieser Zeit.

.

Dünne Kanäle bohren verzweigte Fäden

In festgefügte, doch immer noch schmächtige Wurzelzellwand,

Stoßen doch auf Widerstand, auf der Pflanze Doppelmembran[5].

.

Sie stemmt sich dem Faden entgegen!

Zu weich ist freilich ihre Natur, feste Barriere zu sein.

Folgt, sich vergrößernd, nach innen sich stülpend,

Jeglichem Angriff, jedem mächtigen Druck.

.

Verzögert erst reagiert die befallene Zelle,

Führt endlich Synthesen auf Volllast dann hoch,

Wirft wie in Panik kurze Celluloseketten[6] nur

Den vordringenden Frechen entgegen.

.

Zu wenig, die Okkupation noch aufzuhalten!

Fast ganz wird die Zelle von leicht celluloseummantelten Fäden gefüllt,

Lassen dennoch die Schwerstbedrängte am Leben,

Um sich an den Zellinhalten ständig zu laben.

.

Zucker[7] haben für Frankia besonderen Wert,

Denn molekularen[8] Stickstoff nimmt sie selbst aus der Luft,

Reduziert ihn mit Nitrogenaseenzym[9] in kugligen Zellen

Zu speicherbarem Ammoniumion[10].

.

Als Glücksfall erweist sich für Frankia

Die halb nur gelungene Wehr!

Abgekapselt sollte sie unschädlich liegen,

Zieht jedoch nicht wenig Vorteil daraus.

.

Nur so kann es gelingen, sauerstoffarme Sphären

Für ungestört wirkende Nitrogenasen zu bilden,

Um, des molekularen Stickstoffs dreifache Bindung lösend,

An jedes Stickstoffatom vier Wasserstoffe[11] zu binden.

.

Mit Überschuss produziert sie wegen des reichlich fließenden Zuckers.

Legt manches davon in Aminosäuren[12] fest,

Bringt, pH-Werte[13] so intern stabilisierend,

Das Zuviel entsorgend, in die Umgebung hinaus.

.

Dankbar greifen der Wurzel Zellen auf diese Spende zurück,

Produzieren selbst Aminosäuen damit,

Transportieren in Blätter sie, in Äste und Stamm,

Speichern auch selbst ausreichend Stickstoff in Protein[14].

.

Fußnoten

[1] Frankia alni: Scheint die einzige Art der Gattung zu sein, obwohl sie Aktinorhizen an verschiedensten Sträuchern und Bäumen, so unterschiedlicher Verwandtschaften wie Fagales (z. B. Betula), Cucurbitales (z. B. Coriaria) und Rosales (z. B. Hippophae, Dryas) bilden. Es wäre erstaunlich, verbürgen sich nicht wirtsverwandtschaftsspezifische Arten darin.

[2] Cellulasen: Cellulose abbauende Enzyme.

[3] Pectinasen: Pectin abbauende Enzyme

[4] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, die Synthese katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[5] Plasmalemma: Lipidoppelmembran bei Organismen mit Saftvakuole und fester Zellwand (Plantae, Fungi, bestimmte Chromalveolata)

[6] Cellulosemolekülketten: Kettenförmige Cellulosemoleküle können sich über Wasserstoffbücken und gelegentlich mit anderen Zuckermolekülen quer vernetzen, so dass längere und dickere Ketten entstehen. Normal werden diese Cellosemoleküle zu größeren Einheiten zu Fibrillen (Mikro- und Makrofibrillen) zusammengelagert, um die Zellwand der Pflanzen stabil zu gestalten. Die eindringenden Frankia-Fäden, wie auch in anderen Fällen Fäden von Pilzen, werden allerdings unter dem Einfluss des Eindringlings von der Pflanzenzelle mit nur wenig organsierter Cellulose bedeckt. (Abbildung unter „Actinorhiza, 1 Eintritt“)

[7] Zucker, hier Saccharose, Glucose und Fructose

[8] Molekularer Stickstoff: Stickstoff [N2]: Zwei Stickstoffatome mit Dreifachbindung verknüpft [N≡N].

[9] Nitrogenasen: Die einigen Enzyme, die in der Lage sind, Stickstoff aus der Luft in bioverfügbaren Stickstoff umzuwandeln. Diesen Vorgang bezeichnet man als Stickstofffixierung. Der gesamte Prozess der biologischen Stickstofffixierung ist relativ komplex und erfordert das Zusammenwirken mehrerer Enzyme, von denen die Nitrogenase das Wichtigste ist. Um das Enzym gegen Sauerstoff zu schützen, haben Bakterien verschiedene Anpassungen entwickelt, etwa dicke Schleimkapseln oder besonders dickwandige Zellen. Bakterien, die sauerstoffbildende Photosynthese betreiben, trennen stickstofffixierende Zellen (Heterocysten) räumlich von Sauerstoff freisetzenden Zellen oder sie assimilieren Stickstoff nur nachts, wenn die Lichtreaktion der Photosynthese ruht. Nur Prokaryoten besitzen diese Enzyme.

[10] Ammonium (eigentlich Ammoniumion) [NH4+]: Ammoniak [NH3] mit drei Wasserstoffatomen, wird mit einem weiteren Wasserstoffatom versehen und bekommt dadurch eine positive Ladung

[11] Ammonium (eigentlich Ammoniumion) [NH4+]: Ammoniak [NH3] mit drei Wasserstoffatomen, wird mit einem weiteren Wasserstoffatom versehen und bekommt dadurch eine positive Ladung

[12] Aminosäuren: Organische Säuren mit einer Amino-[–NH2] Seitengruppe. Biologisch bedeutend sind hauptsächlich jene Aminosäuren, die an dem der Säuregruppe benachbarten Kohlenstoffatom diese Gruppe besitzen

[13] pH-Wert: Abkürzung für Potential des Wasserstoffs, ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Je höher die Konzentration der Wasserstoffionen (H+) in der Lösung ist, desto niedriger ist der pH-Wert, desto saurer ist die Lösung, je höher, desto basischer; er schwankt zwischen 0 und 14. Reines Wasser hat einen pH von 7

[14] Proteine: Aus Aminosäuren aufgebaute, komplexe Moleküle. Die [–NH2]-Gruppe einer Aminosäure wird mit der Hydroxylgruppe [–OH] der Säurefunktion [–COOH] unter Wasserabspaltung verknüpft, dabei entsteht eine charakteristische Abfolge von Atomen: [–C–N–C–C–N–]n, wobei das unmittelbar dem [N] benachbarte [C] einen doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] trägt

Eingestellt am 6. April 2024

.

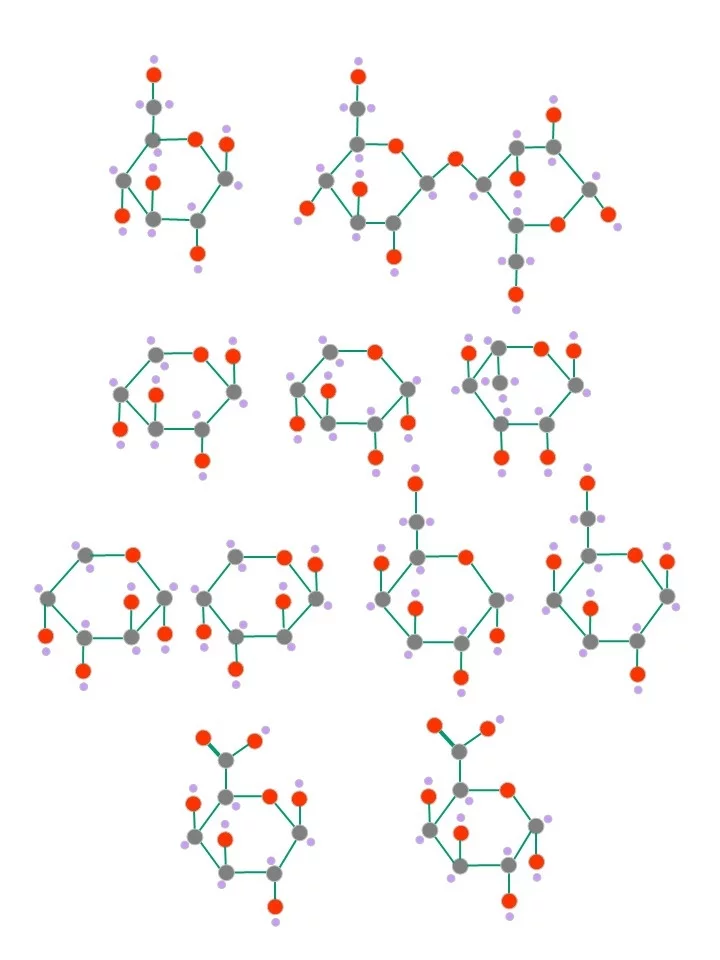

Verschiedene Zucker der pflanzlichen Zellwand (ppt generiert, Reinhard Agerer)

In geraden Ketten verbundene β-Glucose (1. Reihe links) ergibt das langfädige Cellulosemolekül; dabei ist der Zweierzucker Cellobiose (1. Reihe, rechts, 1-4-verknüpfte β-Glucosen) in ständiger Folge miteinander verbunden. Gebündelte Celluosemoleküle werden von verschiedenen Zuckern (jeweils in bestimmen Abfolgen zu kürzeren, meist verzweigten Ketten vereint) zu größeren Einheiten zusammengefasst. Folgende Zucker sind daran in häufiger Weise beteiligt: β-Xylose (2. Reihe, links), α-Xylose (2. Reihe, Mitte), α-Rhamnose (2. Reihe, rechts); α-Arabinose (3. Reihe, links), β-Arabinose (3. Reihe mitte-links), α-Galactose (3. Reihe mitte-rechts), β-Galactose (3. Reihe, rechts); β-Galacturonsäure (4. Reihe, links) und α-Galacturonsäure (4. Reihe, rechts). α- und β- sind nicht vereinfacht erklärbar.Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner Strich; Doppelbindungen: breiter Strich.

Eingestellt am 6. April 2024

.

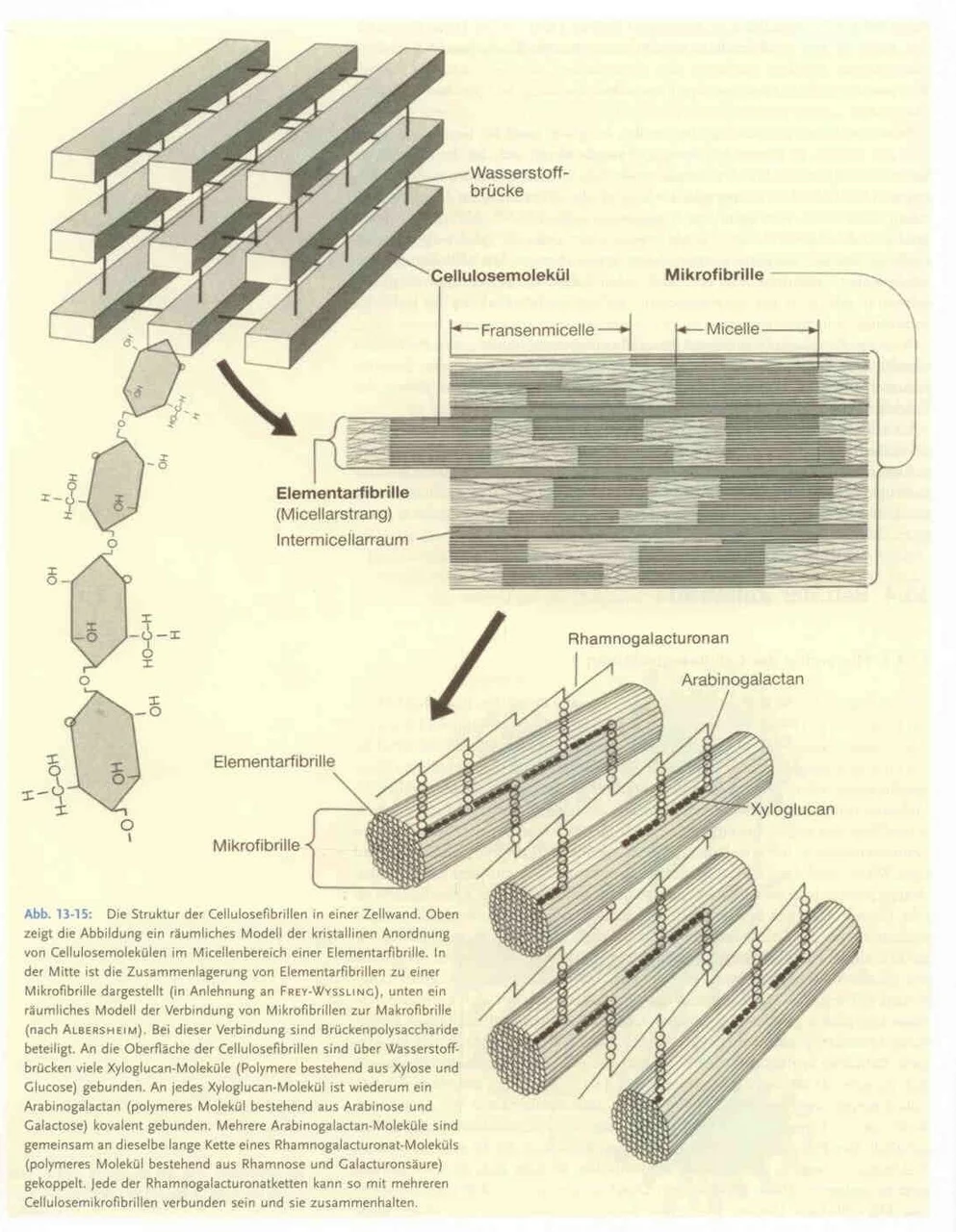

Cellulosebau der Pflanzenzellwand

„Abb. 13-15:Die Struktur der Cellulosefibrillen in einer Zellwand. Oben zeigt die Abbildung ein räumliches Modell der kristallinen Anordnung von Cellulosemolekülen im Micellenbereich einer Elementarfibrille. In der Mitte ist die Zusammenlagerung von Elementarfibrillen zu einer Mikrofibrille dargestellt (in Anlehnung an Frey-Wyssling), unten ein räumliches Modell der Verbindung von Mikrofibrillen zur Makrofibrille (nach Albersheim). Bei dieser Verbindung sind Brückenpolysaccharide beteiligt. An die Oberflächen der Cellulosefibrillen sind über Wasserstoffbrücken viele Xyloglucan-Moleküle (Polymere bestehend aus Xylose und Glucose) gebunden. An jedes Xyloglucan-Molekül ist wiederum ein Arabinogalactan (polymeres Molekül bestehend aus Arabinose und Galactose) kovalent gebunden. Mehrere Arabinogalactan-Moleküle sind gemeinsam an dieselbe lange Kette eines Rhamnogalacturonat-Moleküls (polymeres Molekül bestehend aus Rhamnose und Galacturonsäure) gekoppelt. Jede der Rhamnogalacturonatketten kann so mit mehreren Cellulosemikrofibrillen verbunden sein und sie zusammenhalten.“

Aus: Lüttge U, Kluge M, Thiel G (2010) Botanik. Die umfassende Biologie der Pflanzen. 1. Auflage. Copyright WLEY-VCH GmbH, S. 296. Reproduced with permission.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Actinorhiza, Aktinorhizen

2 Warzenbälle (TP)

.

Wachstumslimitierender Stickstoff ist für beide Partner damit passé:

Frankia[1] dringt tiefer noch in gekaperte Wurzeln,

Berührt teilungswillige Zellen,

Treibt, stickstoffverteilend, ihre Aktivitäten voran,

Veranlasst ein Sprießen und Treiben

Knorriger, länglich dicklicher Wurzeln,

Formt sie, winzig am Anfang,

Nach Jahren zum warzenbedeckten orangenähnlichen Ball.

.

Leitbündel[2], den sich verlängernden Auswüchsen fortwährend folgend,

Verbinden mehrfach der Knolle Peripherie

Mit der Wurzel zentralem Leitelement[3],

Versorgen mit Stickstoff jedes bedürftige Blatt.

.

Apikal sich verlängernd,

Bleiben meristematische Zonen[4] jedoch ohne Befall.

Vesikel[5] werden zuvorderst gebildet,

Sporen[6] erst im rückwärtigen Raum,

Dem Auswuchs entlang.

Am unteren Ende erfolgt,

Den Wurzeln sei es vergönnt,

Der Frankia-Fäden Verdau.

.

Basal zerfällt das Knollengewebe,

Gibt unzählige Sporen aufbrechend frei

Für Hilfe suchende Wurzeln.

Nicht ohne Eigennutz, doch der hat seinen Preis.

.

Fußnoten

[1] Frankia alni: Scheint die einzige Art der Gattung zu sein, obwohl sie Aktinorhizen an verschiedensten Sträuchern und Bäumen, so unterschiedlicher Verwandtschaften wie Fagales (z. B. Betula), Cucurbitales (z. B. Coriaria) und Rosales (z. B. Hippophae, Dryas) bilden. Es wäre erstaunlich, verbürgen sich nicht wirtsverwandtschaftsspezifische Arten darin.

[2] Leitbündel: In Achsengewebe oder in Blättern von Pflanzen verlaufende Bündel von Leitgewebe für Zucker und andere Substanzen einerseits (Phloem) und getrennt davon für Wasser mit Nährsalzen (Xylem)

[3] Leitbündel

[4] Meristematische Zonen, Meristeme: Ständig teilungsaktive apikale Zonen aus undifferenzierten Zellen, die immer neue Zellen für Differenzierung in verschiedene Gewebe liefern

[5] Vesikel (generell): Kleine, abgegliederte, rundliche

Behälter oder Bläschen mit dünnster oder fehlender Zellwand. –

Vesikel in Aktinorhizen: Bläschenförmig aufgetriebene Zellen

von Frankia in Wurzelzellen; sie liegen nicht frei im

Cytoplasma, sondern sind, zumindest solang die beherbergende

Zelle lebt, noch mit

Wirtszellplasmalemma

umgeben; sicher auch danach noch mit dünnen von der Wirtszelle

geformten Zellwandschichten.

[6] Sporen (Bakterien): Dauerformen, die Bakterien ermöglichen auch unter ungünstigen Bedingungen (Hitze, Kälte, Austrocknung, Hungerzustand) zu überleben

Eingestellt am 6. April 2024

.

Aktinorhizen von Schwarzerle (Alnus glutinosa)

[Aus Wikipedia: Alder nodules (Frankia alni) on roots of common alder (Alnus glutinosa);https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alder_nodules2.JPG.

Autor: Cwmhiraeth;

Lizenz: CC-BY-SA-3.0;https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/]

Eingestellt am 6. April 2024

.

Actinorhiza, Aktinorhizen

3 Nimm, aber gewähre dem Andern (TP)

.

Zum eingespielten Paar sind Actinobakterien und Pflanze geworden.

Jeder nimmt und lässt zum Ausgleich sich nehmen,

Was immer der andere braucht,

Um neue Fitness[1] und Kraft zu gewinnen.

.

Doch auch Grenzen setzen die Partner einander.

Ein Bis-hierher-und-nicht-Weiter schützt das symbiotische[2] Paar;

Denn teilungsaktive Zonen der Pflanze, ergrünende Glieder,

Auch Leitgewebe bleiben tabu.

.

So zieht jeder der beiden den eigenen Vorteil aus der innigen Bindung:

Den oft limitierenden Stickstoff der Baum,

Denn einen Prokaryoten fing er sich ein.

Nur sie reduzieren inerten molekularen Stickstoff[5]

Aus der umgebenden Luft.

.

Flexibilität gewinnt dadurch der Baum,

Besiedelt Gebiete, die andern verwehrt,

Weil nötiger Stickstoff womöglich dort fehlt.

Doch im Gefolge profitieren viele weitere noch davon[6].

.

Denn Stickstoff, gebunden in Fülle, kehrt mit sterbenden Teilen

Als Quelle für andere Pflanzen in den Boden zurück,

Bilden so mit wurzelbewohnenden Frankien

Eine Gemeinschaft zu aller Beteiligten Glück.

.

Fußnoten

[1] Fitness (biologische): Je mehr nachkommenerzeugende Nachkommen entstehen, umso fitter ist ein Organismus

[2] Symbiose, symbio(n)tisch: wechselseitiges Nehmen zu beiderseitigem Vorteil; auch als wechselseitigen Parasitismus verstehbar

[3] Frankia alni: Scheint die einzige Art der Gattung zu sein, obwohl sie Aktinorhizen an verschiedensten Sträuchern und Bäumen, so unterschiedlicher Verwandtschaften wie Fagales (z. B. Betula), Cucurbitales (z. B. Coriaria) und Rosales (z. B. Hippophae, Dryas) bilden. Es wäre erstaunlich, verbürgen sich nicht wirtsverwandtschaftsspezifische Arten darin.

[4] Zucker: hier wohl hauptsächlich Glucose und Fructose

[5] Stickstoff [N2]: Zwei Stickstoffatome mit Dreifachbindung verknüpft [N≡N]

[6] Der von Frankia in den Pflanzen fixierte Luftstickstoff wird anderen Organismen über verwertbare Blätter, Zäpfchen, Äste, Zweige, Wurzeln, Pollen und Früchte (lebend oder tot) verfügbar.

Eingestellt am 6. April 2004

.

Endpunkt erreicht