Mycobacteria

zum Glossar über:

Mycobacteria, Mykobakterien

1 Signalausfall (AP)

.

Unablässig fluten in feinfasrig verzweigten Dendriten[1]

Erregende Reize an zentral gelegene Zellen.

Werden sorgsam gesammelt, mit Standards verglichen,

Notfalls Alarmsignale versandt.

.

Elektrische Stöße eilen im langgezogenen Axon[2] dahin,

Stoßen nach Milli-, Centi- und Dezimetern

An breitgezogene, unpassierbare Grenzen[3],

In das nächste Axon;

Dieses befördert in gleicher Weise die dringende Information.

.

Zellen umwickeln in Ketten[6] das dünne Axon.

Gegen Spannungsverlust isolierend,

Erhöhen sie Tempo und Leistung der Leitung hin zur Synapse,

Bis stoffliche Information elektrisches Potential[7] wieder ersetzt.

.

Wie aus dem Nichts verzögert sich plötzlich der Nachrichten Fluss,

Kommt fast zum Erliegen!

Kaum etwas sickert noch durch das beschädigte Axon-Hüllensystem,

Aber nur wenige Zellen erscheinen defekt.

.

Zum Glück leiten noch andere Bahnen Informationen in Richtung Gehirn!

Doch auch sie stellen nach einiger Zeit die Tätigkeit ein,

Denn Stäbchenbakterien[8] setzten ihre Umgebung außer Gefecht,

Richten sodann auf Nachbarzellen ihr Ziel.

.

Nach Jahren vielleicht erst

Erweisen sich alle Informationskanäle als vollkommen dicht,

Senden keinerlei Schmerzsignale Befehlszentren zu,

Womit sie Füße und Hände vor neuen Verletzungen hätten gewarnt.

.

Fußnoten

[1] Dendriten: Zellen mit astartigen Cytoplasmafortsätzen; bei Nervenzellen dienen sie der Aufnahme elektrischer Reize und ihrer Weiterleitung ins Innere der Zelle.

[2] Axon: Langgezogener, ungegliederter, schlauchartiger, gelegentlich seitlich verzweigter Fortsatz einer Nervenzelle, der elektrische Impulse vom Zellkörper (z. B. Dendrit) wegleitet; auch gegen Ende kann das Axon verzweigt sein. Das Axon, gegebenenfalls seine Seitenzweige, blähen sich am Ende zum präsynaptischen Teil auf, der im anschließenden Axon ein becherförmiges postsynaptisches Gegenstück findet; beide zusammen gelten als Synapse. Axone erreichen Längen von wenigen Millimetern bis zu Metern.

[3] Synapsen: Verbindungen zwischen Nervenzellen, bzw. von Axon zu Axon. Dort enden die elektrischen Signale (an der Grenze zwischen prä- und postsynaptischem Teil); die Informationsübertragung erfolgt nun durch Ausschüttung von in Vesikeln gebildeten Neurotransmittern; sie werden vom postsynaptischen Teil aufgenommen, wodurch wieder elektrisches Potential entsteht, das vom Axon rasch weitergeleitet wird.

[4] Neurotransmitter: Moleküle, die von einer Nervenzelle abgegeben und von einer anderen aufgenommen werden, wodurch Signale im Nervensystem weitergeleitet werden. Als bedeutende Neurotransmitter gelten z. B. Adrenalin, Acetylcholin, Serotonin und Dopamin.

[5] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[6] Gliazellen: Ummanteln als sog. Schwannsche Zellen das Axon, bilden in Kette nacheinander Hülle und Stütze und isolieren elektrisch das Axon von der Umgebung.

[7] Elektrisches Potential, Aktionspotential: Eine vorübergehende charakteristische Abweichung des Membranpotentials einer Zelle vom Ruhepotential. Ein Aktionspotential mit zelltypischem Verlauf bildet sich und breitet sich als elektrisches Signal über die Zellmembran aus. Aktionspotentiale bilden sich durch kurzfristige und kurzzeitige Änderungen der Membranleitfähigkeit infolge von Wechselwirkungen besonderer spannungsgesteuerter Ionenkanäle in der Membran. Die zeitabhängige unterschiedliche Aktivierung führt zum „Laufen“ des Aktionspotentials entlang der Axonmembran. Für eine Auslösung des Aktionspotentiallaufs ist eine bestimmte Schwellenhöhe des Potentials, also des Reizes, erforderlich.

[8] Stäbchenförmig (Bakterien): Abgerundet zylindrisch, deutlich länger als breit

Eingestellt am 6. April 2024

.

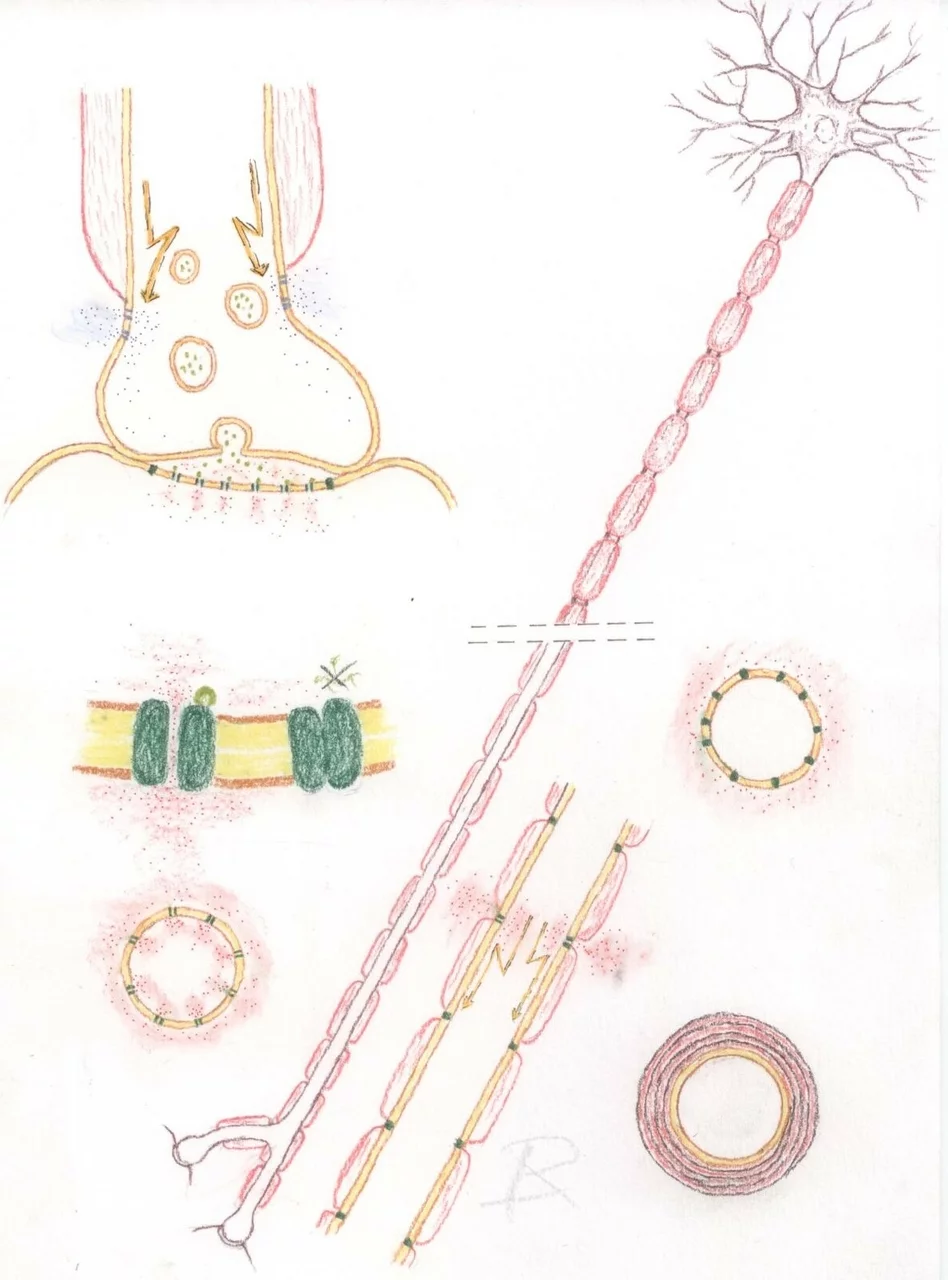

Nervenzellen von Wirbeltieren (Kreidezeichnung, Reinhard Agerer, 2024)

Eine Nervenzelle ist hier gezeigt, vom Perikaryon (nur dort liegt der Kern der langgezogenen Nervenzelle) mit vielen feinen Abzweigungen, den Dendriten, und anschließendem Axon; dies das sich verzweigt basal und jeder Zweig endet in einer Synapse (schräg durch das Bild von rechts oben nach links unten verlaufend; jeweils in Dunkelbraun; die beiden strichlierten Querlinien dazwischen deuten einen fehlenden, mitunter Dezimeter langen Teil an). Umgeben ist das Axon mit Schwann-Zellen (Form von Gliazellen), die voneinander jeweils einen kleinen Abstand, „Einschnürung“, lassen (in Auf- und Schnittsicht; jeweils rötlich gefärbt). Bild links oben zeigt die entscheiden funktionellen Strukturen einer Synapse.

Dargestellt ist die Bais des Axons (oben) mit der präsynaptischen Erweiterung, darunter angedeutet die postsynaptische Zelle, dazwischen der synaptische Spalt (ockerfarben begrenzte, breite, gelbe Linien stellen die Lipiddoppelmembran dar; in Rötlich ist ein Teil der letzten Schwann-Zelle zu sehen). Kommt ein elektrisches Signal als Aktionspotential (Blitzzeichen) gegen die Aufblähung gerast, öffnen sich elektrosensitive Kanäle (blau, geöffnet dargestellt) für Calciumionen, [Ca2+] (blaue Punkte), die dann von außen nach innen vordringen; sie lösen die Verschmelzung von Vesikeln mit der Synapsenmembran aus, die daraufhin ihren Inhalt, einen Neurotransmitter (z. Acetylcholin), in den synaptischen Spalt entleeren. Der Neurotransmitter setzt sich an die zuerst noch geschlossenen Kanäle (grün) für Natrium [Na+] (rote Punkte), die sich daraufhin öffnen und Natrium-Ionen in die postsynaptische Endung eindringen lassen. Dadurch entsteht wieder ein elektrisches Signal, das die darunterliegende Zelle anregt, dieses weiterzuleiten oder eine Reaktion auszulösen (z. B. eines Muskels). Wird der Neurotransmitter abgebaut (im Bild darunter, schließt sich wieder der natriumspezifische Kanal. Damit ist der Natrium-Kanal chemosensitiv, chemisch durch den Neurotransmitter aktiviert.

Das in der Synapse ankommende Elektrosignal, stammt von Signalen der Dendriten, die sie im Perikaryon sammelten und zum sog. Axonhügel (Beginn des Axons) leiteten. Von dort wird es sprungartig von Einschnürung zu Einschnürung zwischen den Schwann-Zellen weitergeleitet: Nur dort lassen elektrosensitiv sich öffnende Natriumkanäle Natriumionen in das Axon. Über die einfließenden Natriumionen wird die innen zunächst negative Spannung zum Außenraum hin umgekehrt. Ist die Spannungsänderung hoch genug, schießt als Folge ein Elektroimpuls, das Aktionspotenzial) Richtung Synapse; der Vorgang wiederholt sich, indem sich die Natriumkanäle der nächsten Einschnürung öffnen, während sich die nun signallosen Natriumkanäle schließen, bis das Signal letztlich zur Synapse gelangt. Die beiden Axonquerschnitte im Bereich zwischen den Schwann-Zellen zeigen geöffnete (links) und geschlossene (rechts) Natriumkanäle.

Rechts unten wird ein Querschnitt durch das Axon an einer Stelle mit Schwann-Zelle (rötlich) gezeigt. Eine einzige Zelle hat sich, flachgedrückt, in schraubiger Weise um das Axon gewunden, scheidet Myelin (schwärzlich gezeichnet) aus, um das Axon an dieser Stelle nach außen hin zu isolieren. Natriumkanäle sind dort folglich nicht vorhanden.

Diese vereinfachte Darstellung berücksichtigt nicht den Einfluss von Kalium-Ionen [K+] und Anionen [z. B. Beispiel Cl-, auch Moleküle können negative Ladungen tragen], ebenso nicht die Wirkung ATP-verbrauchender Kalium/Natriumpumpen auf die Etablierung des normalen Spannungsgefälles (negativ innen, positiv außen) über die Lipiddoppelmembran hinweg.

[Nach Sadava D, Hillis DM, Heller HC, Berenbaum MR (2011) Purves Biologie;Campbell NA, Reece JB (2003, ff) Biologie. Jürgen Markl (Herausg.), 6.Auflage]

Eingestellt am 6. April 2024

.

Mycobacteria, Mykobakterien

2 Ohne Vorsicht

.

Ausdauernd läuft N’Gabo[1] dem holprigen Pfad im Urwald entlang,

Auf Löcher im tropfnassen Boden achtet er nicht. –

Da wirft es ihn

Trotz alles greifenden Mühens

Auf den Wildwechsel hin.

.

Sich langsam wieder erhebend,

Sieht er die schmerzenden Wunden an Händen und Knien,

Doch die blutenden Zehen

Die bemerkt er nicht.

.

Notdürftig säubert er geschundene Stellen mit Wasser,

Von riesigen Blättern bei Regen gefangen zum Teich,

Und strebt, dichtwurzlige Hürden von nun an behutsam betretend,

Irritiert etwas dem Dorf langsam zu.

.

Wie oft schon rügten ihn Mutter und Schwestern,

Kam er mit argen Blessuren nach Haus!

Verbinden ihn, auch seine Füße. –

Nur er weiß von den gefühllosen Zeh‘n.

.

Vernarbt und gekrümmt,

Geben kaum sie mehr sicheren Halt.

Nach Lambarene[4] soll er bald geh‘n,

Zu Albert Schweitzers[5] Hospital.

.

Fußnoten

[1] N’Gabo: Name eines afrikanischen Jungen

[2] Lianen: Kletterpflanzen mit in der Regel verholzendem Stamm, die im Boden wurzeln und an Bäumen oder anderen Gegenständen emporklettern.

[3] Schlangen: Serpentes (Scleroglossa – Squamata – Lepidosauria – Diapsida – Sauropsida – …)

[4] Lambaréné: Albert Schweitzer gründete 1913 dort, im damaligen Französisch-Äquatorialafrika sein berühmtes Urwaldhospital.

[5] Albert Schweitzer (1875-1965): Deutsch-französischer Forscher, Arzt, Philosoph, Genannt der „Urwalddoktor“, gründete eine Krankenstation in Lambaréné im zentralafrikanischen Gabun. Er veröffentlichte theologische und philosophische Schriften, Arbeiten zur Musik, sowie autobiographische Schriften in zahlreichen und vielbeachteten Werken. 1953 wurde ihm der Friedensnobelpreis für das Jahr 1952 zuerkannt, den er 1954 entgegennahm.

Eingestellt am 6. April 2024

.

Mycobacteria, Mykobakterien

3 Noch rechtzeitig (AP)

.

Behutsam betasten weißbekleidete Ärzte N’Golos Füße und Zehen,

Hören seinen Erlebnissen aufmerksam zu;

Verbinden ihn neu, diagnostizieren recht routiniert:

Lepras[1] Beginn.

.

Für längere Zeit bleibt er im Haus für Lepra-Erkrankte;

Bekommt eine Antibiotika-Kombination

Und bemerkt, fast erschaudernd, sein Glück,

Als er die vielen ernstlich Befallenen sieht.

.

Verkrampft eingekrümmte, verkürzte,

Am Ende aufgetrieben vernarbte stummelartige Finger,

Ohne Chance etwas zu tun;

Wenn nur eine Hand betroffen, lebt der Arme noch gut.

.

Einen kräftigen Stock fest umklammernd,

Schleppt sich die klumpfüßige Frau aus dem Haus.

Keine Ahnung von Zehen lugt aus der warzig-grubig vernarbten Masse heraus.

Lässt der Frau nur einen humpelnden Schritt.

.

Als hätte sein Blick sich geirrt,

Sucht er immer wieder des Mannes Gesicht:

Verrunzelt, zerfurcht, blasig zu Ketten getrieben,

Mit verästelten Falten kreuz und quer, dicht an dicht.

.

Tief betroffen erleichtert ein fast schon harmloser Fall

Sein betrübtes Gemüt:

Unregelmäßig erhabene, hellere Flecken nur

Schecken die schwarzbraue Haut. –

.

Dankbar für der Ärzte helfende Hand

Tritt er in den Schatten zurück

Und denkt betend an seine Verwandten zu Haus,

Die zum Urwald-Doktor ihn gesandt.

.

Fußnote

[1] Lepra: Eine Infektionskrankheit durch Mycobacterium leprae verursacht

Eingestellt am 6. April 2024

.

Mycobacteria, Mykobakterien

4 Der Übeltäter (AP)

.

Aus Nervenzellen gekommen, verlässt er nässende Wunden.

Eingehüllt in Sekret, tritt er in offene Stellen

An Händen und Fuß,

Mit Tröpfchen vielleicht in den Mund.

.

Das Schicksal entscheidet hier

Über Leben und Tod,

Denn zu langsam vermehrt er sich oft.

Zwei Wochen benötigt er für eine Teilung,

Zu gemächlich erscheint so sein Leben,

In neuer Bleibe den Kampf zu besteh‘n.

.

Mit wächsernen[1] Wehrwänden gerüstet,

Bestreitet er jedes Duell,

Schlüpft sichernd in schützende Lymphe:

So ist die Invasion ihm geglückt.

.

Fresszellen[2] stürzen sich hungrig auf ihn,

Setzen membranumgeben den Eindringling fest.

Ein Verdauen gelingt ihnen allerdings nicht:

Er pariert des Lysozyms[3] Griff.

.

Geschützt durch des Endosoms[4] Hülle,

Verdoppelt sich Mycobacterium leprae[5] nun;

Langsam zwar, gemäß seiner Art,

Entzieht aber doch der Zelle,

Was immer es braucht

Und hinterlässt die unverkennbare Spur.

.

Jahrelang wirkt es im Verborgenen sehr dezent;

Nur nicht auffallen ist die Geheimstrategie.

Durchwandert mit Lymphe[6] den Körper,

Erreicht die kühlere Peripherie,

Findet Gefallen an Bündeln von Nerven,

Setzt darin sich für lange Zeit fest.

.

Fußnoten

[1] Wachs: Gemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen (also nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff und damit hydrophob), das bei über 40oC schmilzt und dann eine Flüssigkeit niedriger Viskosität bildet.

[2] Fresszellen: Weiße Blutkörperchen. Sie dienen der Beseitigung von Mikroorganismen durch Phagocytose und stellen stammesgeschichtlich die vermutlich ältesten Teile der angeborenen Immunabwehr dar. Makrophagen können auch fusionieren und mehrkernige Riesenzellen bilden, um größere Fremdkörper durch Phagozytose zu umschließen und zu verdauen.

[3] Lysozyme: Spezielle Hydrolasen, durch Wasseranlagerung auflösende Enzyme, die durch antibakterielle Wirkung zum unspezifischen Immunsystems gehören.

[4] Endosom: Mikrobenumschließendes Vesikel entstanden aus einer Zellmembraneinstülpung

[5] Mycobacterium leprae: Mycobacteria (Actinobacteria – Grampositive – Bacteria); Verursacher von Lepra

[6] Lymphe: In Lymphgefäßen fließende wässrige, hellgelbe Flüssigkeit als Zwischenglied zwischen Gewebsflüssigkeit und Blutplasma. Das Lymphsystem mit Lymphgefäßen als Leitungsbahnen ist neben dem Blutkreislauf das wichtigste Transportsystem. Es ist auf den Transport von Nähr- und Abfallstoffen spezialisiert und entsorgt in den Lymphknoten auch Krankheitserreger wie Bakterien und Fremdkörper (Wikipedia)

Eingestellt am 6. April 2024

.

Mycobacteria, Mykobakterien

5 Der Weg (AP)

.

Aus dem östlichen Nordafrika

Oder dem Nahen Osten,

Machte sich Mycobacterium leprae[1] vor Tausenden Jahren auf den Weg,

Um Not und Elend den Menschen zu bringen.

Genom-Analysen des Lepra-Erregers aus aller Welt

Brachten dies an den Tag.

.

Viele Gene verloren ihre Funktion

Im Zuge der reduktiven Evolution[2],

Blieben dennoch als Basensequenzen besteh‘n.

Nucleotidenaustausche legten aber die schlüssige Spur.

.

Wanderende Menschen brachten die Krankheit

Nach Indien, Mittel- und Westeuropa.

Europäer schafften seit der Entdeckung Amerikas

Den Erreger in die Neue, noch unbefallene Welt.

.

Auch in Westafrika landete bald das Bakterium,

Etablierte, mutierend, dort eine neue Population,

Bis es mit Händlern und Sklaven

Nach Mittel- und Südamerika hinübersprang.

.

Von Indien fasste, erneut die Gene verändernd,

Lepra in Asien endgültig Fuß,

Eroberte Festland und Inseln, kehrte über Madagaskar

Dann ins östliche Afrika wieder zurück. –

.

Eintausendfünfhundert Jahre vor Christi Geburt

Berichten ägyptische Schriften Lepra[3] als Krankheit.

Zur selben Zeit etwa grassiert die Seuche

In Indiens erster städtischer Handelskultur.

.

Auch was Mose als Aussatz beschreibt[4],

War tausend vor Christus wohl Lepra schon.

Ciceros[5] Römern war das Leiden bekannt,

Wandernde Langobarden[6] litten daran.

.

In medivealen[7] Zeiten erschrak halb Europa.

Nicht Wenige fanden den Tod!

Doch heute beschränkt sich die Krankheit

Auf Indien, Brasilien, südöstliches Asien

Und weitgestreut auf

Einige Länder Afrikas.

.

Würde Mycobacterium leprae sich mit Lymphocyten[8] bescheiden

Und nicht der Nerven Signale verhindern,

Wäre sein Wirken nicht so fatal.

Denn nur durch fehlendes Schmerzempfinden

Werden Wunden durch Sekundärinfektion[9]

Zur ständigen Qual.

.

Fußnoten

[1] Mycobacterium leprae: Mycobacteria (Actinobacteria – Grampositive – Bacteria); Verursacher von Lepra

[2] Reduktive Evolution: Evolutive Weiterentwicklung durch Verlust verschiedener Merkmale

[3] Lepra: Bei dieser Krankheit sterben die Nerven ab, und die Gefäße – Arterien und Venen – verstopfen durch eine Verdickung des Blutes. Die Betroffenen verlieren meist das Gefühl für Kälte, Wärme und auch Schmerz. Ohne Behandlung verletzen sich die Patienten oft unbemerkt und infizieren sich über die Wunden mit lebensgefährlichen Krankheiten. Daher stammt auch die Vorstellung, Lepra würde zum Abfallen von Fingern, Zehen, Händen oder Ohren führen, deren Deformation und Verkrüppelung auffälligstes Zeichen ist. Da die Erkrankten keine Schmerzen spüren, werden Wunden oft unbehandelt gelassen, und durch Entzündungen können diese Körperbereiche absterben. (Wikipedia)

[4] Aussatz: 3 Mose 13, 1-25

[5] Cicero, Marcus Tullius (103-43 v. Chr.): Berühmtester Redner des Alten Rom, Philosoph und Politiker

[6] Langobarden: Gruppe politisch-militärischer Ansammlungen, die sich an den Rändern, zum Teil innerhalb des Römerreiches gebildet hatten. Sie dienten sich den Römern an oder versuchen aus deren Reich Prestige oder materiellen Gewinn zu schlagen. Eroberten ab 558 n. Chr. Teile Italiens. (Wikipedia)

[7] Mediveale Zeiten: Zeit des Mittelalters

[8] Lymphocyten: Gruppe weißer Blutkörperchen mit zentraler Aufgabe in der Immunabwehr, denn sie können ganz gezielt Krankheitserreger erkennen und beseitigen.

[9] Sekundärinfektion: Infektion, die zu einer anderen Infektion sekundär dazukommt und die Schwächung des Organismus oder des Organs ausnutzt

Eingestellt am 6. April 2006

.

Endpunkt erreicht