Ascosphaeraceae

zum Glossar über:

Ascosphaeraceae, Kugelascuspilze

1 Ohne Umschweife zum Ziel (AP)

.

Äußerlich ziert sich das Weibchen,

Bliebe am liebsten inkognito,

Fühlt aber des Männchens Nähe und

Weiß, der Freier entdeckt es auch so!

.

Beide geh‘n somatisch[1] voran,

Nichts wird besonders geformt präsentiert:

Hyphen[2] treffen einander, nur ihre Spitzen sind involviert,

Verschmelzen, männliche Kerne wandern

Zu der Gefundenen[3] Zelle in eingedrungenem, dann geöffnetem Fortsatz,

Der als Antheridium[4] sich damit erweist,

Sie somit als Ascogon[5], wenn auch nicht kugelig-hübsch, akzeptiert.

.

Bläht die Zelle zur Sphäre weit auf,

Löst der Schläuche[8] hauchzarte Wände,

Vereint benachbarter Asci Sporen zum Ball.

.

Zur riesigen Cyste[9] schwoll sie während der Zeit;

Verdickte nicht wenig die Wand; zu überdauern steht ihr der Sinn,

Bis sie, irgendwann, wenn sie genügend geruht,

Die Sporen dem Kampf übergibt.

.

Noch liegen sie enganeinandergeschmiegt,

Zu Kugeln vereint;

Wenn aber die Blase zu brechen beginnt,

Geh‘n sie schnell voneinander und warten

– Worauf wohl? – dass jemand sie nimmt,

Hin zur Wohnung der Opfer, wo sie

Larven[10] dicht versammelt bedienen!

.

Fußnoten

[1] Somatisch: den Körper betreffend; Körperzellen im Gegensatz zu generativen Zellen (Geschlechtszellen); undifferenzierte Zellen

[2] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[3] Hyphenspitzenzelle

[4] Antheridium (Pilze): Männliches Gametangium, das seine Kerne in das weibliche einspeist

[5] Ascogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.

[6] Haken: Formen sich bei vielen Pezizomycotina im Zuge der Zellteilung der sekundären ascogenen Hyphen. An der Hyphenspitze wächst ein etwas gekrümmter Auswuchs nach unten, findet Kontakt zu einer darunterliegenden Stelle der Hyphe; gleichzeitig teilen sich die zwei Kerne des Dikaryons synchron mitotisch, wobei sich ein Tochterkern des eines Kerns in der ursprünglichen Hyphe nach unten separiert, der andere in die apikal entstandene Krümmung der Hyphe. Die Tochterkerne des anderen Kerns begeben sich zum einen in den gekrümmten Auswuchs, zum andern nach oben, um in der Hakenbiegung mit dem zweiten Kern wieder ein Dikaryon zu bilden. Zwei Querwände werden nun eingezogen: Eine Querwand trennt den Auswuchs von seinem Ursprung, die zweite bildet sich nahe oberhalb des Auswuchses quer in der Hyphe. Diese zweite trennt das Dikaryon im oberen Teil der Hakenbiegung von der Partie darunter, die momentan nur einen Kern, wie auch die Hakenspitze, besitzt. Um wieder ein Dikaryon bilden zu können, bildet der Auswuchs mit seiner Berührungsstelle an der Hyphe eine Anastomose, lässt seinen Kern zum wartenden wandern, womit auch hier wieder ein Dikaryon etabliert ist. An der Stelle des Auswuchses entsteht eine Verdickung, Reminiszenz des Hakens, geht sie doch auf den rückwärts gerichteten Auswuchs zurück.

[7] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[8] Asci

[9 ]Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, mehrzelliger Gebilde, gar winziger Organismen

[10] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[11] Honigbienen: Apis spp. (Apidae – Aculeata – Apocrita – Hymenoptera – Holometabola –…)

SL Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, Fachzentrum Bienen: www.lwg.bayern.de

Eingestellt am 15. März 2025

.

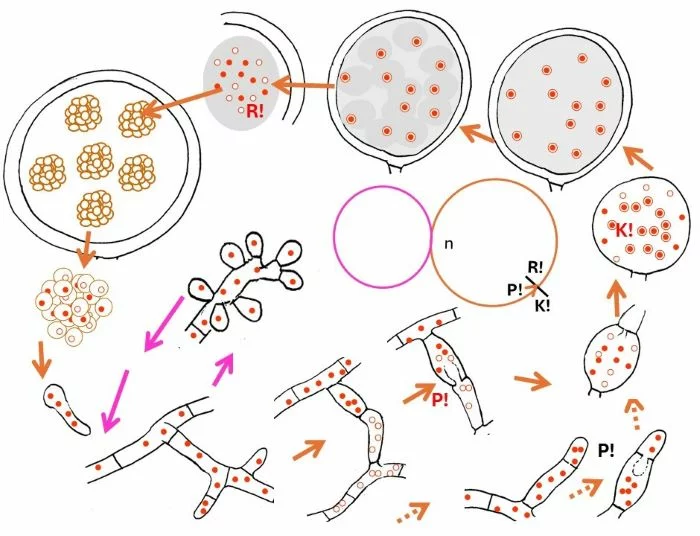

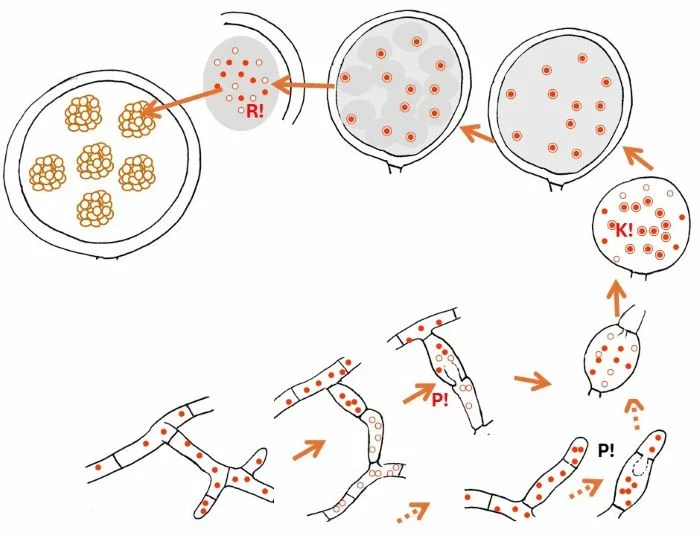

Entwicklungszyklus von Ascosphaera apis (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Konträrgeschlechtliche Hyphen (Punktkerne, Kringelkerne) mit mehrkernigen Zellen, treffen aufeinander, bereiten mit undifferenzierten Zellen „Gametangiogamie“ vor, wobei die offensichtlich männliche Zelle (Kringelkerne), die Wand eindellend, in die weibliche Zelle eine kurze Hyphe treibt und ihre Kerne in das wohl Ascogon zu nennende „Gametangium“ entlässt (P!).

Ascosphaera atra, eine homothallische Art (punktierte Pfeile), verwendet zur „Gametangiogamie“ eine terminale und eine subterminale Zelle, wobei die terminale Zelle ihre Kerne in die subterminale entlässt (P!).

Viele Kerne vollziehen die Karyogamie (K!); Punkt- in Kringelkerne; einige bleiben solo und werden aufgelöst.

Es bleiben nur diploide Kerne über; um die sich Protoplasmaportionen verdichten; hakenähnliche Strukturen lassen sich dabei an manchen Stellen erkennen (hier nicht dargestellt).

Jeder diploide Zellkern, der von Protoplastenverdichtung umgeben ist, vollzieht darin die Meiose und anschließend noch zusätzliche Mitosen, so dass daraus jeweils Sporenballen entstehen.

Die haploiden, wieder konträrgeschlechtlichen Sporen (Punkt- und Kringelkerne) können wieder mit Hyphen auskeimen und schließen damit den sexuellen Teil des Entwicklungskreislaufs.

In einer Nebenfruchtform (violette Pfeile) bilden sich holoblastisch Konidien, die asexuell die Anzahl der infizierenden Propagulen erhöhen.

In Kreisform dargestellt, liegt hier ein Haplo-diploider Organismus vor, also eine Verwandtschaft ohne Dikaryen. Auf die Plasmogamie und Karyogamie erfolgt sofortige Meiose (brauner Kreis). Der Nebenkreislauf (violetter Kreis) trägt noch zur Infektionsmacht der ohnehin schon übergroßen Anzahl von Sporen bei. Als Vorläufer der Meiosporangien werden die mit verdichtetem Protoplasten umgebenen diploiden Portionen gesehen. Die Cyste ist demnach nichts anderes als ein zur Überdauerungsform gewordenes „Gametangium“, im dem viele Asci und bemerkenswerte Mengen an Sporen entstanden sind.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden acht Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15. März 2025

.

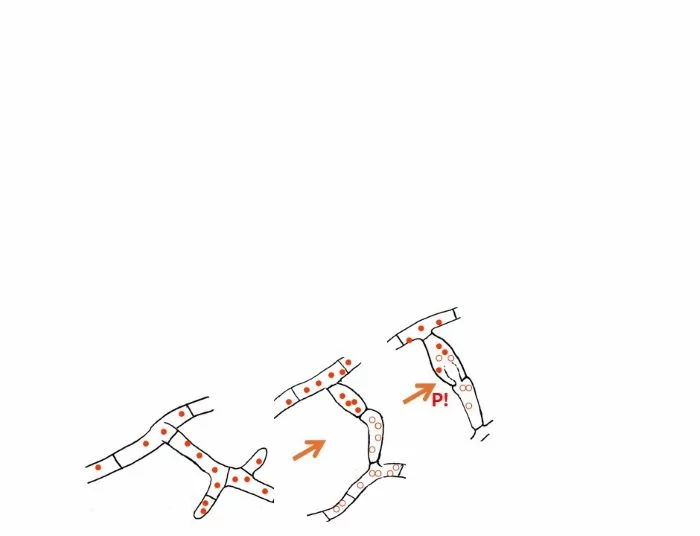

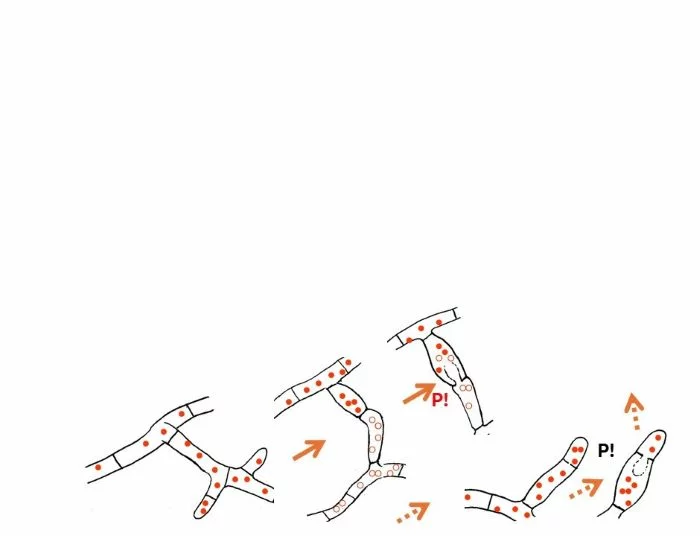

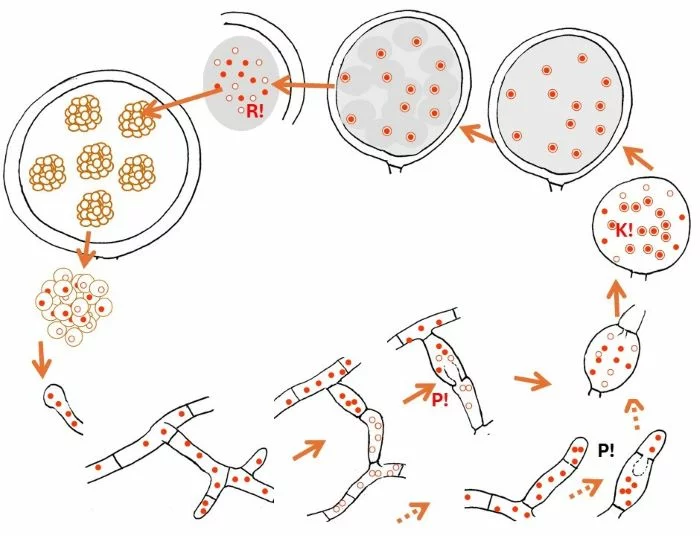

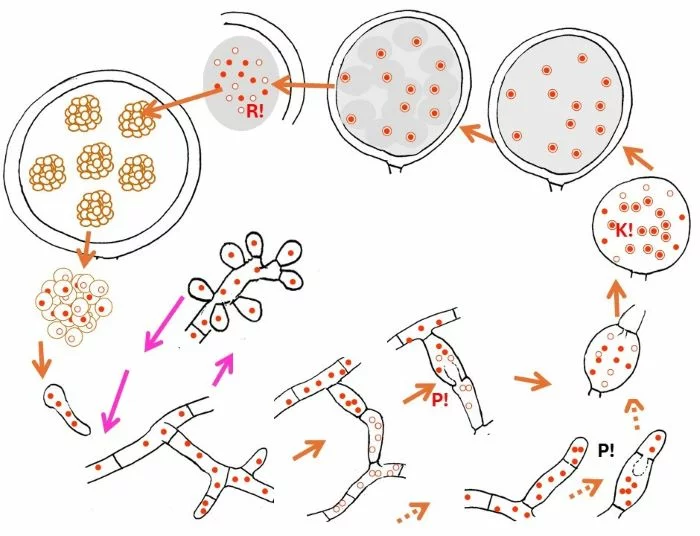

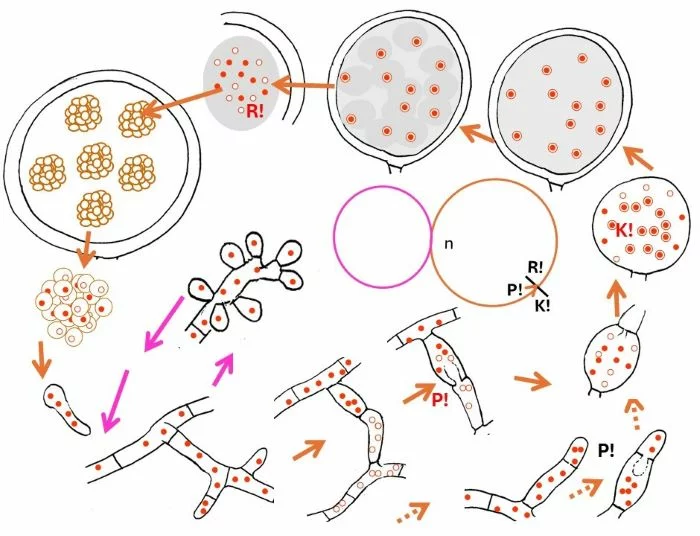

Konträrgeschlechtliche Hyphen (Punktkerne, Kringelkerne) mit mehrkernigen Zellen, treffen aufeinander, bereiten mit undifferenzierten Zellen „Gametangiogamie“ vor, wobei die offensichtlich männliche Zelle (Kringelkerne), die Wand eindellend, in die weibliche Zelle eine kurze Hyphe treibt und ihre Kerne in das wohl Ascogon zu nennende „Gametangium“ entlässt (P!).

Ascosphaera atra, eine homothallische Art (punktierte Pfeile), verwendet zur „Gametangiogamie“ eine terminale und eine subterminale Zelle, wobei die terminale Zelle ihre Kerne in die subterminale entlässt (P!).

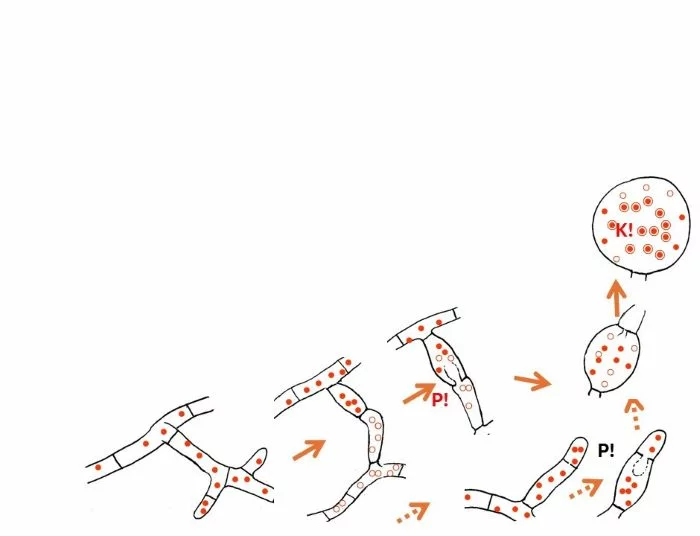

Viele Kerne vollziehen die Karyogamie (K!); Punkt- in Kringelkerne; einige bleiben solo und werden aufgelöst.

Es bleiben nur diploide Kerne über; um die sich Protoplasmaportionen verdichten; hakenähnliche Strukturen lassen sich dabei an manchen Stellen erkennen (hier nicht dargestellt).

Jeder diploide Zellkern, der von Protoplastenverdichtung umgeben ist, vollzieht darin die Meiose und anschließend noch zusätzliche Mitosen, so dass daraus jeweils Sporenballen entstehen.

Die haploiden, wieder konträrgeschlechtlichen Sporen (Punkt- und Kringelkerne) können wieder mit Hyphen auskeimen und schließen damit den sexuellen Teil des Entwicklungskreislaufs.

In einer Nebenfruchtform (violette Pfeile) bilden sich holoblastisch Konidien, die asexuell die Anzahl der infizierenden Propagulen erhöhen.

In Kreisform dargestellt, liegt hier ein Haplo-diploider Organismus vor, also eine Verwandtschaft ohne Dikaryen. Auf die Plasmogamie und Karyogamie erfolgt sofortige Meiose (brauner Kreis). Der Nebenkreislauf (violetter Kreis) trägt noch zur Infektionsmacht der ohnehin schon übergroßen Anzahl von Sporen bei. Als Vorläufer der Meiosporangien werden die mit verdichtetem Protoplasten umgebenen diploiden Portionen gesehen. Die Cyste ist demnach nichts anderes als ein zur Überdauerungsform gewordenes „Gametangium“, im dem viele Asci und bemerkenswerte Mengen an Sporen entstanden sind.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Ascosphaeraceae, Kugelascuspilze

2 Kalkbrut (AP)

.

Kälter wird, obwohl spät schon das Frühjahr, das Wetter;

Auch im Stock sinken Temperaturen um wenige Grade.

Nun haben seine Bewohner

Genügend zu tun, die Wärme zu halten,

Wenn schon nicht zu heben sie ist.

Ascosphaera[1] hingegen fühlt sich zum Wachsen recht wohl.

.

Zunächst nimmt sie vorlieb mit dem, was geboten,

Pollen, verlorener Nektar, Honig in Waben

– Noch verweilt sie als Sporen vielleicht etwas länger –

Und wartet, nicht lange braucht sie Geduld,

Bis eine der Bienen als Futter sie holt.

.

Doch dann wachsen die Sporen im Darm der Larve zu Hyphen,

– Womöglich waren, wovon die Pflegerin nahm, auch schon Fäden[2] dabei –

Überstehen, ein Schlüsselereignis im Werden,

Anoxisches[3] Leben im Darm!

Durchbrechen die Wand, durchwuchern den Körper,

Töten die Larve[4], wenn schon verdeckelt der Raum.

.

Doch Bienen, sind sie genug hygienisch aktiv,

Öffnen den Deckel, denn nichts rührt im Inneren sich mehr

– Auch Ascosphaeras strenger Geruch verrät ihre Tat –

Entfernen die Leichen, die hart schon und weiß,

Bevor der Schmarotzer Sporen kann bilden und

Werfen die Toten hinaus.

.

Schwächelt das Volk, ist es müde und alt,

Bleiben die Mumien[5], wo sie gebildet,

Oder am Flugloch, war der Weg zum Entsorgen zu weit,

Dann geschieht, was Ascosphaera sich hatte gewünscht:

Sporen wandern mit auf die Waben[6]

Und der Zyklus des Sterbens setzt weiter sich fort.

.

Wird aber wärmer wieder das Wetter,

Temperaturen im Bienenstock hoch,

Haben die Immen[7] endlich gewonnen,

Jetzt schwächeln diese Schmarotzer[8] und steh‘n vor dem Aus.

.

Fußnoten

[1] Ascosphaera apis: Verursacher der Kalkbrut der Honigbienen (Ascosphaeraceae – Onygenales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota -…)

[2] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[3] Anoxisch: Sauerstofffrei

[4] Larven: Jugendstadien von Tieren, die sich grundsätzlich vom Erscheinungsbild Erwachsener unterscheiden und erst nach einer Metamorphose Adultgestalt annehmen

[5] Mumie: Durch konservierende Behandlung vor Verwesung geschützte Leiche

[6] Wabe (Bienenwabe): Ein von Bienen aus Wachs errichtetes Gebilde mit sechseckigen, Zellen, die zur Aufzucht von Larven und zur Lagerung von Honig und Pollen dienen.

[7] Immen: Dichterisch für Bienen

[8] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

Eingestellt am 15. März 2025

.

Ascosphaera apis, Phänologie

Oben: Der Eingang zu diesem Bienenstock ist bestreut mit Kalkbrutmumien, die von Hygienearbeitern aus dem Stock entfernt wurden.

Autor: Jeff Pettis

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 United States license; unverändert

Untere Hälfte:Links: Mumifiziere Larven, auf frischer Wabe gesammelt. Rechts: Ausschnitt aus älterer Wabe mit verdeckelten normalen und mit Kalkbrut belegten Zellen. Einschub: Zwei Larvenmumien im Detail.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen. Quellen nicht mehr nachvollziehbar; um Hinweise und eventuelle nachträgliche Genehmigung für Wiedergabe wird gebeten.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Endpunkt erreicht