Aspergillaceae

zum Glossar über:

Aspergillaceae, Gießkannen- und Pinselschimmel

1 Unermüdlich

.

Wie eine Flasche mit ausgezogenem Hals,

Für ausreichend Inhalt mit dickerem Bauch,

Gefüllt mit Reserven fast bis zum Platzen,

Steh‘n dicht an dicht sie versammelt zum Rund.

.

Verschlossen sind sie

– Der Bläser vergaß wohl, die Öffnung zu planen –

Aber der Druck von innen hebt die Rundung empor!

Wie eine Kappe geht an vorgebildeter Linie

Eine Konidie[1] vom Hals,

Gibt, den Verschluss unter sich nicht vergessend,

Der kommenden Serie, ihre Befreiung erleichternd,

Ohne zu zögern, den Bildungsort frei.

.

So lange der Vorrat der Flasche noch reicht,

Presst ihr Inhalt die dünne, verschließende Wandung nach außen,

Beult sie, wie zum Dome geformt, empor,

Schließt eine Blende, vom Flaschenhals kommend,

Drückt die junge Konidie nach außen und sie

Bleibt von unten her am Erstling lange Zeit hängen.

.

In Ketten stehen, Phialiden[2] scheinbar verlängernd,

Nach einer Weile, wie unentschlossen zusammenbleibend,

Weit in luftbewegte Umgebung sich streckend,

Rauh bewehrte Konidien, von Regen schwerlich benetzt.

.

Doch, die Zeit des Abschieds wird sicherlich kommen.

Benachbarter Konidien Wände, eine zeitlang noch zusammenhaltend,

Trennen sich, sich spaltend, die Nachbarn in Bälde für immer;

Geben ihr Schicksal dem Wind in die Hand.

.

Um Raum den vielen Phialiden zu geben,

Verzweigt sich ihr Träger mehrfach am oberen Ende,

Legt steil seine Zweige,

Setzt einen Wirtel kürzerer Zellen darauf,

Die, sich leicht noch erweiternd,

Je ein Phialidenschopf abschließend krönt[3].

.

Zu dichthaarigem Pinsel vereint, präsentieren zellgebärende Flaschen

Wie ein offenes Schirmchen auf seinem Stiel,

Vorwitzig weit sich nach oben sich reckend,

Wie Strahlen Dutzende Ketten dem Wind.

.

Nicht wenige finden raumbeschaffende alternative Lösung:

Blähen die Träger an der Spitze zur Kugel einfallsreich auf,

Setzen dicht Phialiden darauf[4],

Oder vergrößern die Fläche noch weiter mit

Kürzeren Zellen zwischen Flaschen und Kopf[5],

Um Konidien, wie bei Pinselschimmel[6 ]noch zu Ketten gebunden,

Wie Strahlen nach außen zu senden, als

Stünden Haare dem Kopfe zu Berg.

.

Andere – gewiss Pflanzen liebend verbunden –

Vergleichen mit Gießkanne[7] dieses System,

Oder mit Geistlicher Segensgerät, ihrem

Weihwassersprengendem Aspergill[8].

.

Fußnoten

[1] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[2] Phialiden, phialidisch (enteroblastisch-): Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle zur Konidienbildung herangezogen; bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie an der Spitze der Kette steht, die jüngste an der Mündung der Phialide.

[3] Penicillium: Pinselschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)

[4] Aspergillus: Gießkannenschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)

[5] Aspergillus

[6] Pinselschimmel, Penicillium (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)

[7] Gießkanne mit aufgesetzter Brause

[8] Aspergill: Katholische Geistliche versprengen oft Weihwasser mit einer feindurchlöcherten gestielten Kugel, aus der eng getaktete Tropfen, bzw., Strahlen nach außen spritzen

Eingestellt am 15. März 2025

.

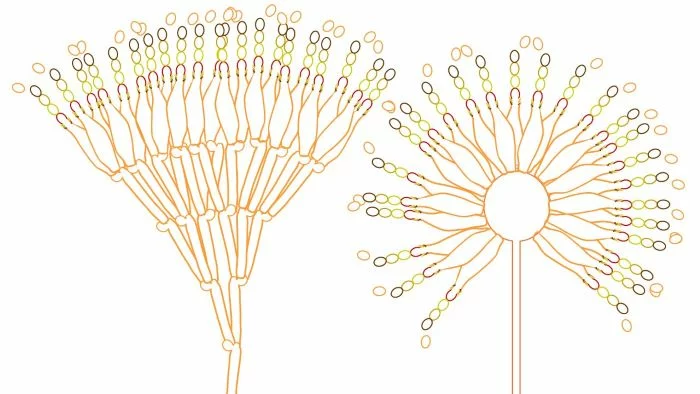

Penicillium und Aspergillus (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Die Konidienbildung erfolgt enteroblastisch-phialidisch. Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle (Phialide) zur Konidienbildung herangezogen (Zellwandreste der abgegliederten Konidien sind als Ringe zu erkennen; im Schnitt als farbige Zacken dargestellt). Bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie der Kette an der Spitze der Kette steht (2., schwarz), die jüngste an der Mündung der Phialide (5., rotviolett). Dazwischenliegende sind hier dunkelgrün (3.) und hellgrün (4.) dargestellt; die erste (1., ocker) hat bereits die Kette verlassen.

Links: Penicillium (Pinselschimmel). Ein gegen die Spitze hin immer mehr verzweigter Konidienträger, besitzt an jedem Hyphenende ein bis drei Phialiden; die räumliche Anordnung kann nur andeutungsweise gezeigt werden; im Grunde gleicht ein solcher Träger einem Rund- und keinem Flachmalerpinsel. Hierbei wird deutlich, je stärker der Kondienträger verzweigt ist, desto mehr Phialiden und umso mehr Konidien können gebildet werden.

Rechts: Aspergillus (Gießkannenschimmel). Hier wird die Anzahl der Phialiden nicht durch Hyphenverzweigungen vergrößert, vielmehr bläht sich der Konidienträger an seinem apikalen Ende blasenförmig auf, um dort eine möglichst große Oberfläche den Phialiden zu bieten. (Eine ähnliche Situation liegt bei Mucoromycetes vor; siehe dort: „5 Fungi … Mucoromycetes, 5 Risiko streuen und minimieren“). Oftmals werden zwischen Phialiden und Blase noch ein bis zwei Etagen kurzer Hyphen geschoben; damit kann nochmals die Zahl der Phialiden und folglich der Konidien erhöht werden.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Aspergillaceae, Gießkannen- und Pinselschimmel

2 Konidienlastig

.

Zwei verschiedene Wege zeigen der Evolution Tendenz

– Wenn einmal Hyphen[1] bestens ernährt –

Gilt es, Räume für Diasporen[2] umfassend zu nutzen:

Senkrecht nach oben ragen sie dicht und tragen

– Beide Weisen erzielen den gleichen Effekt –

Dichtbüschlige Hyphen oder raumgreifende Köpfe,

Um Konidienmilliarden[3], wenn günstig der Ort,

Chancen zur Neulandbesiedlung zu geben.

.

Mit minimalem Aufwand größtmögliche Wirkung erzielen,

Mit weitem Abstand vom Grund sich zum Vorteil platzieren,

Vor Konkurrenten mit Propagulenmacht[4] uneinholbar brillieren,

Wenn Nutzbares gefunden, nicht wegen der andern sich zieren,

Stellen überwuchern, die andere Pilze bereits exploitieren[5],

Sind Zeichen und Handschrift der Evolution.

.

Sie treiben es oftmals bis zum Exzess,

Investieren fast alles in die clonale Vermehrung[6];

Manche vergessen sogar – vielleicht verzichten sie sinnvoll darauf –

Sich sexuell[7] zu erfreuen oder vollzieh‘n dies nur en passant.

.

Doch wie, wenn nicht durch Sex, flexibel sich halten,

Falls doch die Umwelt dies dringend verlangt?

Parasexualität[8] nennen Forscher dieses spezielle Verhalten,

Ohne der Chromosomen Meiose[11]

– Wie für Sporophyten[12] so typisch –

Nach und nach auf Ursprungszahlen und rechten Bestand zu setzen[13],

Um Chromosomen per Zufall so zu durchmischen.

.

Aber was hülfe, Gleiches mit Gleichem zu mischen?

Der Hyphen mächtige Menge mit zahllosen Zellen

Und Kernen nicht nur in Einzahl darin[14],

Erfahren Mutationen[15] beträchtlichen Rangs;

Auch Anastomosen[16] zwischen verschiedenen Stämmen

Ermöglichen Austausch von Kernen und Heterogenität des Bestands.

.

Vielleicht sogar einzelne[19 ]in eine Schale voll zuckerhaltigen Nährstoffs,

Wird er – allzu lange muss er nicht warten,

Denn rasch wächst die Konidie zur runden, filzigen Scheibe[20]–

Sektoren unterschiedlich gestalteten Wachstumsverhaltens erkennen:

Manche beginnen nah des Zentrums,

Andere oft erst spät, an der Scheibe Peripherie,

Dritte setzen den Anfang dazwischen.

.

So manifestiert sich rasches Verändern in des Forschers Kultur!

Warum nicht ähnlich in der Natur? –

.

Lieblos fast, sollten sie dennoch sexuell sich vermehren,

Klein, mit wenigen Hyphen decken sie alles,

Was im Innern geschieht, phantasielos, unordentlich zu;

Ihre Asci, rund oder keulig, ohne deutliche Wand,

Umschließen einfache, rundliche Sporen;

Lassen Ascoma[24] und Asci ohne Zutun zerfallen!

Hoffen auf Hilfe durch Tiere und Wind.

.

Fußnoten

[1] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[2] Diaspore: generelle Bezeichnung für eine Verbreitungseinheit

[3] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[4] Propagulen: Allgemeine Bezeichnung für Verbreitungseinheiten

[5] Exploitieren: Ausbeuten einer Ressource

[6] Clonale Vermehrung: Asexuelle Vermehrung (rein mitotisch bedingte Vermehrung, daher Individuen genetisch identisch)

[7] Geschlechtliche, sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!), wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[8] Parasexualität: Hierunter werden verschiedene Phänomene zusammengefasst. Bei clonal sich vermehrenden Pilzen kann es zu einer somatischen Karyogamie kommen, das heißt, zwei Kerne einer haploiden, aber mehrkernigen Hyphenzelle, können miteinander zu einem diploiden Kern verschmelzen, doch erfolgt daraufhin keine Meiose. Vielmehr wird nach und nach die Anzahl der Chromosomen herabreguliert, so dass letztlich ein vollständiger haploider Satz Chromosomen vorliegt, also von allen Chromosomen der Zellkern wieder nur ein einziges enthält.

[9] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[10] Somatische Kerne: Zellkerne die nicht zur sexuellen Fortpflanzung bestimmt sind

[11] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen zu Chromatiden schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[12] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid (oder diakryotisch), haploide Sporen

[13] Den ursprünglichen haploiden Chromosomensatz zu erreichen mit allen zum vollständigen Chromosomensatz gehörenden Chromosomen

[14] Mehrkernige Hyphenzellen

[15] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[16] Anastomosen: Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[17] Mikrobiologen: Biologen, die sich mit Mikroorganismen beschäftigen

[18] Konidienträger des Pinselschimmels

[19] Einzelne, separierte Konidien

[20] „Kolonie“

[21] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[22] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[23] Ascosporen

[24] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

Eingestellt am 15. März 2025

.