Dipodascaceae

zum Glossar über:

Dipodascaceae, Zweifüßer

1 Behalten oder neu formiert?

.

Wie unentschlossen wirkt er:

Immer bereit an Septen[3], eingezogen, schmäler als ihre Zellen,

Auseinanderzubrechen, den einzelnen Zellen Freiheit zu geben,

Dem fließenden Saft nach unten zu folgen,

Separiert, konkurrenzlos Kolonien[4] zu bilden,

Eroberte Quellen gemeinsam

Bis zum Versiegen zu trinken.

.

In dichter Versammlung streben sie,

Wenn ausreichend Raum, wenn ertragreich die Quelle,

Radial, zur Pustel vereint, nach außen,

Immerzu gegen die Peripherie.

.

Erschöpft an Ressourcen[5] finden nährstoffhungrige Zellen

Nichts mehr im Zentrum der Saftkolonie,

Bekommen über Septen wie Siebe[6] dennoch

Zufluss von Gliedern außen am Rand.

.

Hört der Blutfluss[7] des Baums einmal auf,

Wird es Zeit für sexuelle Vermehrung,

Denn überall fehlt es an Nahrung, die

Vielkernigen Zellen weiter zu teilen;

Nur noch Reserven, freilich zuhauf,

Liegen für Zweifußens Zukunft bereit.

.

Nahe der Außenfläche des sanft erhabenen Hügels

Treiben kurz nacheinander – des Zuckers[8] Versiegen gab das Kommando –

Benachbarte Zellen an gemeinsamer Querwand Grenzen

Jeweils ein kleines Hörnchen gegeneinander hervor,

Treffen sich, wenige Kerne[9 ]mit im Gepäck,

Drücken die Nasen kräftig sich platt,

Grenzen mit Septum nach unten sich ab und

Lösen, was sie zuvor noch getrennt, langsam, doch umgehend auf[10].

.

Bringen zusammen, was zueinander gern wollte.

Wählen einen Kern[11] je, das Erbgut zur Einheit zu bringen,

Vollziehen verschmelzend, was sie im Sinn[12];

Unterliegen, vereint nun, der neuen Zelle Kommando:

Keine Konkurrenten[13] dürfen ihr eigenes Leben noch führen!

Werden recycelt, lösen sich auf.

.

Bläht sich auf Kosten der Hyphen zum Kegel

– Nur dafür sammelte Zweifuß kräftig Reserven –

Teilt, wenn auseichend groß, der immer sich länger ziehende Konus,

Den Kern am Ende meiotisch[16];

Schließt eine Vielzahl Mitosen[17] daran,

Füllt sich als Ascus[18] mit Dutzenden Sporen und

Bricht, recht voluminös ist die Basis geworden,

Der anfänglichen Nasen benachbarten Zellen Querwand mittig entzwei,

Spreizt die vereinten, nun kräftigen Hörnchen als Füße,

Lässt sich den Namen Dipodascus,

Zweifußaskus, gerne gefallen.

.

Ein paar Körnchen Glycogen[19] sparte der Ascus

Zwischen den vielen Sporen sich auf,

Nimmt Feuchtigkeit aus der um Umgebung immer mehr auf,

Drückt seine winzigen Kugeln[22] zuhauf,

Sich an der Spitze öffnend, als schleimiges Bällchen hinaus.

.

Insekten[23], wenn sie die einstigen, jetzt aber versiegenden Quellen, entdecken,

Nehmen Sporen, noch von Süßem umgeben, einfach mit sich,

Laden sie, wenn sie frischfließende Rinnsale wieder entdecken

Zur Freude Dipodascus‘ neuer Generation unbeabsichtigt ab.

Lassen solche Vektoren[24] ihn schnöde im Stich,

Hofft er, vielleicht nicht vergeblich, auf Wirkung des Winds. –

.

Oft entzweien sich an Septen einmal entstandene Hyphen,

Zur Erinnerung an ihrer Vorfahren hefiges Leben,

Oder zerlegt er nur, was früher Einheit schon war? –

Dies werden Entzweite wohl gleichfalls nicht wissen.

.

Fußnoten

[1] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[2] Zweifußascus: Dipodascus albidus (Dipodascaceae – Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[3] Septum (Algen, Pilze): Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms, eines Zellausläufers, einer Hyphe

[4] Kolonie: Dichte Versammlung von Einzelindividuen

[5] Ressourcen: Natürlich vorhandene Bestände von etwas, was zum Fortkommen, zum Leben, benötigt wird

[6] Siebsepten: Septen, Querwände, die mit vielen Poren siebartig durchbrochen sind

[7] Blutfluss, Blutungssaft (Bäume, Sträucher): Saftausscheidung süßen Saftes nach einer Verletzung von Phloem oder Xylem

[8] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[9] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[10] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[11] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[12] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[13] Verbliebene haploide Kerne

[14] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[15] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[16] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[17] Mitose, mitotisch: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[18] Ascus: Meisporangium der Ascomycota

[19] Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien

[20] Hydrolisierung, Hydrolyse: Spaltung eines Moleküls durch Einwirkung von Wasser in zwei selbständige

[21] Osmose: Osmose ist die Diffusion eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine für eine bestimmte Substanz nur in einer Richtung durchlässige Membran. Ziel der Diffusion des Wassers ist es, einen Konzentrationsausgleich zwischen den beiden durch die Membran getrennten Räume zu erreichen. Ist z. B. die Zuckerkonzentration innerhalb einer Zelle höher als außen, so wird so lange Wasser in die Zelle aufgenommen, bis es zu einem Konzentrationsausgleich kommt. Ist die Zuckerkonzentration innerhalb der Zelle niedriger, so wird Wasser nach außen entweichen. Als Folge würde sich im ersten Fall die Zelle ständig vergrößern, bis sie unter Umständen sogar platzt, im zweiten Fall würde sie kollabieren.

[22] Sporen

[23 ]Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[24] Vektor (Organismen): Transporteur, Überträger, Ausbreiter

Eingestellt am 15. März 2025

.

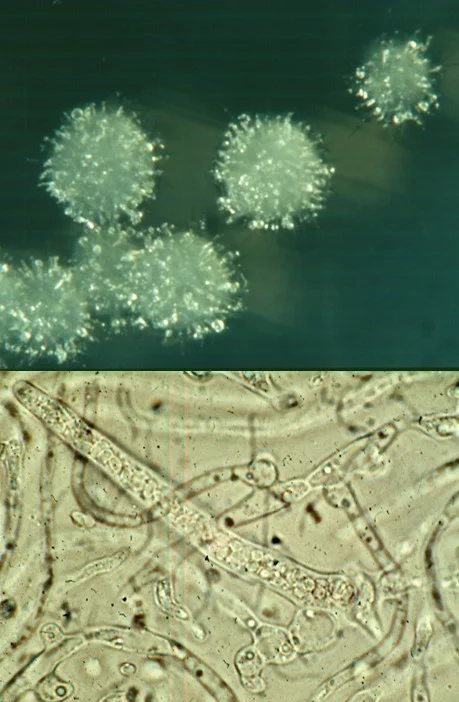

Dipodascus albidus, auf Nähragar (Originale; Reinhard Agerer)

Oben: Pustelförmgie Kolonie mit hervorstehenden Asci.

Unten: Ascus mit gespreizter Basis, mit „Zweifuß“; benachbart lassen sich einige an den Septen eingezogene Zellen erkennen, an denen die Hyphen gerne auseinanderbrechen; in der Basis des Ascus sind einige junge Sporen des vielsporigen Ascus‘ zu erkennen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Endpunkt erreicht