Laboulbeniomycetes

zum Glossar über:

Laboulbeniomycetes, Arthropodenektoparasiten

1 Bis aufs Kleinste geregelt (AP)

.

Frisch auf dem Arthropoden[1] gelandet,

Klebt sie auch schon am Panzer[2] mit

Dunklerem Ende der oberen Zelle

– Als erste dem Ascus[3] entsprungen –

Und treibt, den Haftpunkt durchdringend,

Zum Halten und Saugen

Seicht in den Körper hinein.[6]

.

Lästig mag es dem Halter erscheinen.

Gibt aber dem Winzling

– Was will er dagegen auch tun? –

Ein wenig von sich.

Solang er nicht tief im Innern getroffen

Lebt er, nimmt etwas mehr dafür zu sich.

.

Beide Zellen, wenn sesshaft die Spore,

Teil’n sich nach vorfestgelegtem Plan;

Jede weiß, der Befehl kommt vom Kern[7],

Was sie zu tun und was aus ihr wird!

.

Fein geregelt erscheint ihr Verhalten:

Bauen in strengster Folge in arttypischer Höhe und Weite

Eine von Generation zu Generation konstante Gestalt

Aus haargleichen Zellen in Größe und Zahl,

Konstant auch Lage und Ort.

.

Die untere Zelle formt in bizarrer Gestalt,

– Für das, was als männlicher Teil des Pilzes agiert –

Eine, oder mehrere Zellen, spezifisch nach Art;

Öffnen am wenig verjüngten Ende sich

– Spermatien[12] aber in Folge – nach außen ab:

Sollen, sobald des Thallus[13] weiblicher Part vollendet,

.

Der Spore obere Zelle[16], sie steht der anderen keineswegs nach,

Formt, was schließlich der Fruchtkörper[17] wird:

Eine zentrale davon, zunächst umgeben von doppelschichtiger Zellenwand,

Treibt an der Spitze der rundlichen Form

Eine Hyphe[18], je nach Spezies verzweigt oder nicht,

Weit hinaus, um Spermatien zum Landen zu bringen.

.

Als Trichogyne, als Ascogons[19] Botin,

Führt sie den Kern in die Tiefe hinab[20];

Zwei paaren und teilen sich dann, wie sich‘s gehört.

Für wenige Asci reicht schon der Platz

– Paraphysen[21] aber planen Laboulbeniomyceten nicht –

Verschleimen der inneren Fruchtkörperzellschicht bringt etwas Raum.

.

Auch der Asci Wände verschwinden,

Sind ihre Sporen – oft nur vier an der Zahl –

Reif für die Reise, bereit,

In die Welt für neue Generationen zu zieh’n.

.

Aus selektiver Erfahrung heraus

Bleibt Perithecien[22] am Ende nur eine einzellschichtige Wand:

Elastisch, flexibel, reagiert sie auf Druck

Und presst, wenn gequetscht, die Sporen hinaus.

.

Fortschrittliche bilden zusätzliche Hebel dafür:

Drücken Arthropodenpartner oder -freunde darauf,

Holen sie, ganz ohne Absicht, die Sporen hervor,

Schon klebt eine, zukünftig dunkles Ende voraus, am Korsett[23].

.

Fußnoten

[1] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[2] Außenskelett: An der Oberfläche des lebenden Gewebes abgeschiedene Schutz- und Festigungsschicht

[3] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[4] Haustorien, Senker: Spezielle Ausstülpungen von Hyphen, die in Zellen fremder Organismen eindringen, dabei aber nicht direkten Kontakt zum Protoplasten bekommen, bleibt doch die Zellmembran der Wirtszellen erhalten; sie vergrößert sich hingegen wenn nötig, um den voluminöser werdenden Eindringling zu umhüllen, es werden zudem dann Zellwandmoleküle des Wirts dazwischen abgelagert, die allerdings unter dem Einfluss des Parasiten dünnschichtig bleiben und sich nicht, wie für eine Zellwand typisch wäre, geregelt ordnen. Gelegentlich bleiben Haustorien oberflächlich verankert und dringen nicht direkt in die Organismen ein. Über diese Haustorien werden Substanzen dem Protoplasten entnommen.

[5] Integument (Insekten): Das Integument, die Körperdecke, besteht aus der einschichtigen, aus dem Ektoderm entstandenen Epidermis und der von ihr abgeschiedenen Cuticula. Die Cuticula bestimmt Aussehen, Form und Größe, Färbung und Habitus eines Insekts. Sie stellt das Außenskelett der Insekten dar, an dem Muskeln ansetzen.

[6] Ektoparasit: Parasit, der außerhalb des Körpers sitzt, nur oberflächlich in ihn eindringt und auf ihm lebt und trotzdem Nahrung vom Wirt bekommt

[7] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[8] Determinierte Ontogenese (Laboulbeniomycetes): Jede Zelle hat ihre Bestimmung sich wie und wann zu teilen, um am Ende ausdifferenzierte Tochterzellen an vorbestimmtem Ort, mit vorbestimmter Aufgabe und vorbestimmter Gestalt in einem Zellverband zu bilden

[9] Entwicklungsbiologen: Befassen sich mit molekularen und zellulären Mechanismen, die der Entwicklung von komplexen, vielzelligen Organismen aus einer einzelnen Zelle zu Grunde liegen.

[10] Phialiden, phialidisch (enteroblastisch-): Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle zur Konidienbildung herangezogen; bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie an der Spitze der Kette steht, die jüngste an der Mündung der Phialide.

[11] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[12] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten, bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[13] Thallus: Körper von Pflanzen (Pilzen), die nicht in Spross, Blatt und Wurzel gegliedert sind

[14] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina

[15] Empfängnishyphen (Pezizomycotina, Pucciniomycotina): Treten bei Pezizomycotina oft an die Stelle von Trichogynen, ragen dabei weit über die Oberfläche hinaus, besitzen dann kein typisches Ascogon, oder es fehlt von vorneherein (Pucciniomycotina); sind in der Lage, in ihrer Basis mit dem vom Spermatium eingespeisten männlichen Kern ein Dikaryon zu bilden.

[16] Nun die untere

[17] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[18] Empfängnishyphe oder Trichogyne

[19] Ascogon: Ein meist bauchiges, vielkerniges weibliches Gametangium, das mit einem Fortsatz dem männlichen Gametangium es erleichtert, es zu umschlingen, um an einer Stelle die trennenden Zellwände für Plasmogamie aufzulösen.

[20] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[21] Paraphysen (Pezizomycotina): Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können

[22] Perithecium, Krugförmiger Fruchtkörper, (Pezizomycotina): Bauchig-flaschenförmiger Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche) mit enger Mündung, durch die sich streckende Asci Sporen in die Umwelt schießen, oder durch die im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden.

[23 ]Exoskelett: Wird von Zellen zu selbständigen Strukturen ausgeschieden und zusammengelagert und auf der Oberfläche des Tieres abgelagert

Eingestellt am 15. März 2025

.

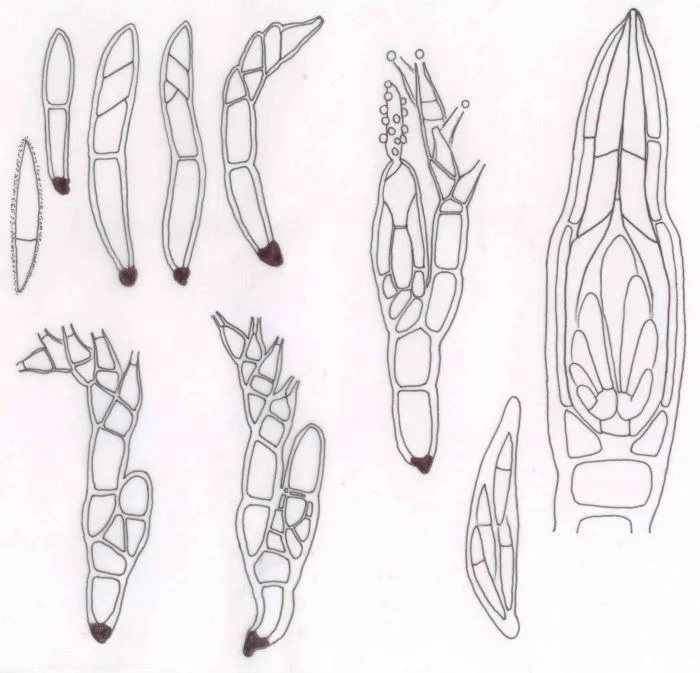

Ontogenie von Laboulbeniomyceten am Beispiel von Stigmatomyces baeri (einer Art, die zu den einfachst organisierten der Laboulbeniomyceten gehört); (Tusche; Reinhard Agerer, nach Thaxter 1895)

Links, oben (5 Bilder, von links nach rechts) und darunter (2 Bilder, von links nach rechts) sowie Bild in der Mitte: In dieser Reihenfolge, von einer Spore ausgehend, sukzessive Entwicklungsschritte eines Fruchtkörpers.

Links oben: Eine zweizellige Spore (die obere Zelle kommt zuerst aus dem Perithecium und wird zur unteren Zelle am Wirt) setzt sich mit schwärzender Kontaktstelle (die untere der Zellen, die durch Querteilung aus der nun unteren Sporenzelle entstanden ist) auf einem Insekt fest, unterteilt in der Folge die obere Zelle in schräger Weise, um schräg liegende, den Thallus etwas biegende Zellen zu bilden.

Links unten: Die herausstehenden flaschenförmigen Zellen sind Phialiden, aus deren Mündungen Spermatien entstehen werden und auch schon entstanden sind. An der Basis bildet sich aus der unteren Zelle ein Perithecium. Hier zeigt sich Proterandrie, also Vormännlichkeit.

Mitte: Ein vollentwickeltes, geschlechtsfähiges Stadium mit aktiven Phialiden und einem jungen Perithecium, aus der eine spermatienbeladene Trichogyne ragt (aus der kleinen oberen Zelle entstanden), darunter das Gametangium, das einer Stielzelle aufsitzt.

Rechts: Ein Perithecium, in dem sich die Asci aus dem zuvor in einige Zellen zerteilten Ascogon entwickelten; die Asci gehen dabei auf eine der Zellen zurück, aus der sie meist in zwei Büscheln austreiben. Alle Zellen sind einkernig und haploid, erst durch Spermatisierung (P!) erfolgt die Dikaryotisierung mit sofort anschließender Karyogamie (K!) und Meiose (R!) in den Asci; eine anschließende Mitose ergibt die acht Zellen der vier zweizelligen Sporen (unten halbrechts). Sobald die Sporen reif sind, löst sich die Ascuswand auf, so dass sie frei im Perithecium liegen und aus ihm hinausgedrückt werden.

Alle dargestellten Zellen des Peritheciums gehen durch sukzessive Teilungen der unteren Sporenzelle zurück. Es liegt hier also kein Plectenchym vor, sondern erste Anklänge an ein Parenchym.

Nach Thaxter (1895), Plate I und Seiten 218 ff.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Laboulbeniomycetes, Arthropodenekotparasiten

2 Dem Verhalten des Wirtes angepasst (AP)

.

In Wasser, in seiner Nähe, an Land;

Berühren mit Sporen nicht selten beim Paaren des Wirts

Des Weibchens sich nahende Stelle.

.

So verlassen, wird das Ascoma[3] gedrückt,

Sporen sofort den schützenden Beutel,

Landen direkt, so ein Glück,

Ohne des Zufalls unsichere Hilfe, am bestgeeigneten Ort.

.

Ortskonstanz stellt sich bei manchen der Winzlinge ein:

Bei Männchen und Weibchen

Sogar in Komplementärposition;

Viele freilich verhalten sich diesbezüglich recht offen,

Wachsen dort, wohin der Zufall sie bringt.

.

Besonders, wenn Wirte des nachts dicht versammelt,

Sich mehrfach begegnen, aneinander sich drücken,

Kleben sich Sporen wild hin und her;

Fast jeder Druck bringt einen Treffer,

So, dass vielen dieser Exoten[8] dafür

Ein Perithecium[9] mit wenigen Asci und Sporen tatsächlich genügt.

.

Fußnoten

[1] Arthropoda: Gliederfüßer (Panarthropoda – Ecdysozoa – Protostomia – Bilateria – Animalia –…)

[2] Einnischen: Ein Organismus, der sich allmählich in einer neuen ökologischen Nische ausbreitet

[3] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

[4] Tarsus, Tarse (Gliederfüßer): Der als Fuß bezeichnete, distale, mehrgliedrige Abschnitt eines Gliederfüßerbeins

[5] Femur (Spinnentiere, Insekten): Drittes, mittleres, Beinglied

[6] Thorax (Insekten): Zwischen Kopf und Hinterleib liegendes Bruststück

[7] Abdomen (Gliederfüßer): An das Bruststück sich anschließender Hinterleib

[8] Im Sinne von seltsamen, ausgefallen, unvertraut

[9] Perithecium, Krugförmiger Fruchtkörper, (Pezizomycotina): Bauchig-flaschenförmiger Fruchtkörper (wie eine Chianti-Flasche) mit enger Mündung, durch die sich streckende Asci Sporen in die Umwelt schießen, oder durch die im Innern abgeschossene Sporen allmählich nach außen gedrückt werden.

Eingestellt am 15. März 2025

.

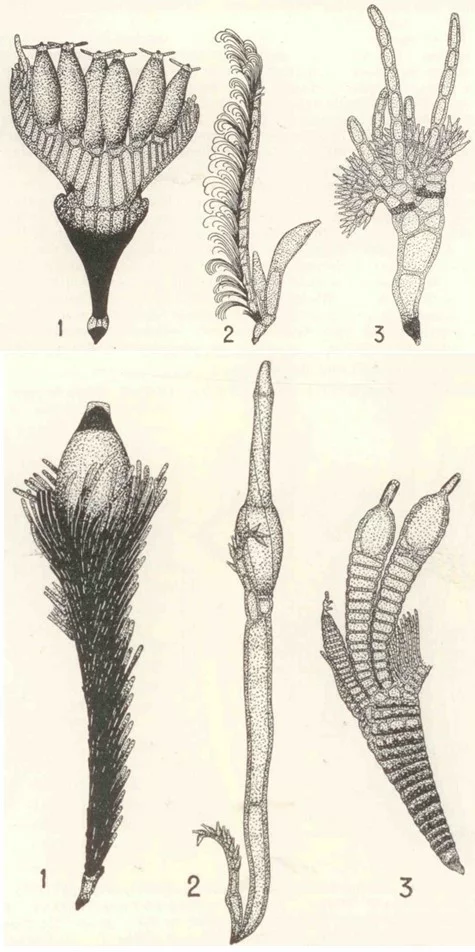

Laboulbeniomycetes: Habitus verschiedener Arten 1

Oben:1 Dichomyces biformis: Vorderansicht eines Individuums mit sechs behornten Perithecien. – 2 Rhizomyces crispatus: Reifes Individuum; Enden der Appendices sind etwas stärker gebogen als in Natur. – 3 Laboulbenia elongata: Abnormes Individuum, das keine Perithecien entwickelt hat; aus den geschwärzten Ansatzstellen der Perithecien sind phialidentragende Äste hervorgegangen.

Aus Gäumann (1926), Seite 360, Abb. 247

Unten:1 Rachomyces velatus: Das Perithecium ist durch einen Druck auf das Deckglas künstlich freigelegt worden. – 2 Stigmatomyces sarcophagae: Normales weibliches und zwerghaftes männliches Individuum. – 3 Kainomyces isomali: Reifes Individuum; die Entwicklung der Ascosporen in den Perithecien ist beendet.

Aus Gäumann (1926), Seite 360, Abb. 248

Lizenz: Gemeinfrei wegen des Alters der Publikation

Eingestellt am 15. März 2025

.

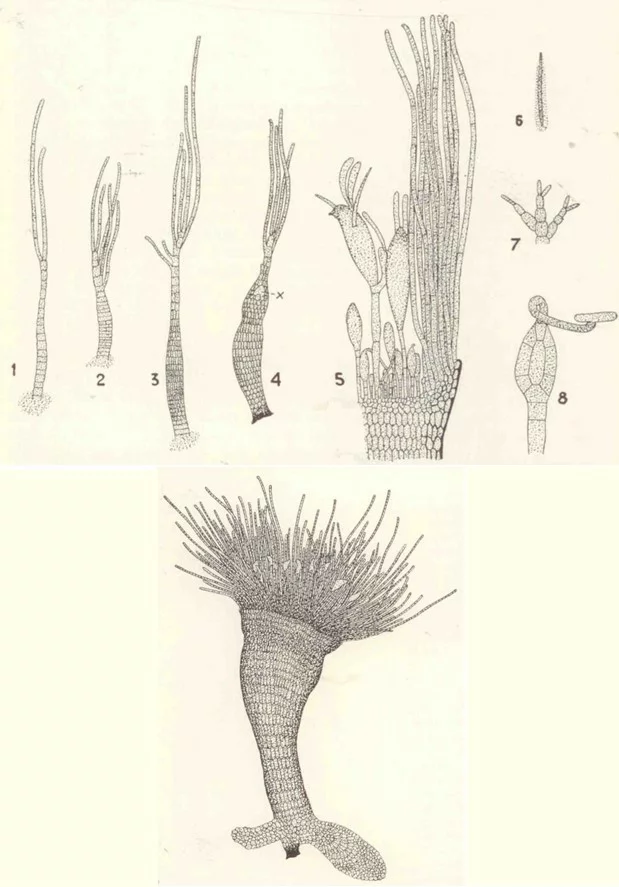

Laboulbeniomycetes: Habitus verschiedener Arten 2

Oben:1 – 4 Zodiomyces vorticellarius: Junge Individuen in verschiedenen Entwicklungsstadien; bei x beginnt über den perithecienbildenden Zellen eine Höhlung zu entstehen.– 5 Schnitt durch die Randpartie eines reifen Individuums; auf dem Rand rechts stehen sekundäre Appendices; es sind dies die gleichen, die unten den Rand umhüllen; nach innen folgen auf der erweiterten Stelle Perithecien und Phialiden in verschiedener Entwicklung. – 6 Reife zweizellige Ascospore mit Gallerthülle. –7 Spermatientragender Phialidenstand. – 8 Junges Perithecium, dessen Trichogyne mit einer Spermatie kopuliert hat (P!).

Aus Gäumann (1926), Seite 365, Abb. 252

Unten: Zodiomyces vorticellarius: Reifes Individuum; zwischen den randständigen Appendices blicken die Hälse der Perithecien hervor.

Aus Gäumann (1926), Seite 364, Abb. 251

Lizenz: Gemeinfrei wegen des Alters der Publikation

Eingestellt am 15. März 2025

.

Laboulbeniomycetes, Arthropodenektoparasiten

3 Seltsame Gesellen (AP)

.

Wer fragt hier nicht nach der Evolution[1] seltsamen Wege?

Wie kam es zur Determiniertheit der Ontogenie[2]?

Wer hält sie als Ektoparasiten[3] in Schach,

Dass sie nicht vollkommen verzehren, was sie ernährt?

.

Wie Zahnräder greifen, so scheint es,

Verhalten und Merkmale fest ineinander!

Das eine treibt ein Zweites, ein Drittes voran,

Bis, den ausgefallenen Nischen[4] entsprechend,

Aufs Zwergenhafte verkleinert,

Zur wundersam stimmigen Einheit es kam:

.

Wer auf kleine, bewegliche, in größeren Mengen

Lebende Wirte[5] sich spezialisiert,

Wird aufs Erste sich darauf besinnen,

Fuß zu fassen, schon beim ersten Kontakt;

Wenn Sporen klebrige Enden bilden,

Ist ein erstes Kriterium erfolgreich erfüllt.

.

Wer zu tief in die Lebenden dringt,

Weil er zu groß, um sich mit knapper Kost zu begnügen,

Tötet zu schnell, bleibt gemieden, allein,

Bringt seine Sporen nicht an der Wirte Männchen und Weibchen;

Wer klein dagegen, den andern wenig nur irritiert, wandert mit ihm;

So ist der Nachkommen lebende Nahrung garantiert.

.

Arbeitsteilung[6], Erfolgsrezept der Evolution,

Beziehen die Sporen auf sich:

Die untere Zelle[7] sorgt für den männlichen Part,

Die obere für des Weibchens Portion.

.

Kürzeste, schnellste Wege der Information

Laufen über benachbarter Zellen Porenkontakt[8]:

So probieren Laboulbeniales,

Ein echtes Gewebe, en miniature[11],

Mit Rundumkontakt im Verbund.

.

Eine einzige Hyphe[12] nur lassen sie zu

Als Trichogyne[13] für Empfängnis männlicher Kerne,

Nicht zum Vermehren, zum Spermatisieren[16] sind sie gedacht.

.

Ein letztes noch, anscheinend pseudoparenchymatischen[17] Ursprungs,

Gilt es, den Umständen bestens anzupassen:

Das Ascoma[18] als Pumpe umzugestalten, um

Sporen bei Druck gezielt zu entlassen. –

.

Ein paar der reitenden Zwerge

Leben nicht ganz auf bescheidene Weise;

Treiben Haustorien[19] fast wie Hyphen hinein in das Opfer,

Schaden der Kleinheit wegen, dennoch sie kaum.

.

Dem Evolutionsbiologen[20] sind solche Haustorien wertvoll,

Geben sie doch einen Wink,

Hyphenformende Pilze seien der Anfang

Ihrer Entwicklung hin zur Piraterie. –

.

Ein heute noch lebender, Dung bewohnender Pilz[21]

Hat für sich wohl bewahrt,

Wie der Ahne vor längerer Zeit vielleicht war:

– Paraphysen[25] fehlen dazu –

Ganz ohne Öffnung; Sporen mit Septen und

Manchmal mit Flecken dunklen Pigments. –

.

Zeigt ihre Neigung auf Fremdorganismen fürs Leben zu bauen,

Vielleicht ergriffen der Seltsamen Ahnen

Die Chance beim Schopf,

Sich zu revolutionieren,

Doch sich selbst zu bescheiden, die sichere Zukunft im Kopf.

.

Fußnoten

[1] Evolution: Stammesgeschichtliche Entwicklung von niederen zu weiterentwickelten (zu oft höheren) Formen des Lebendigen

[2] Determinierte Ontogenese (Laboulbeniomycetes): Jede Zelle hat ihre Bestimmung sich wie und wann zu teilen, um am Ende ausdifferenzierte Tochterzellen an vorbestimmtem Ort, mit vorbestimmter Aufgabe und vorbestimmter Gestalt in einem Zellverband zu bilden.

[3] Ektoparasit: Parasit, der außerhalb des Körpers sitzt, nur oberflächlich in ihn eindringt und auf ihm lebt und trotzdem Nahrung vom Wirt bekommt

[4] Ökologische Nischen: Meist kleine Gebiete, Habitate, mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen

[5] Wirt (Parasiten, Symbionten): Opfer eines Parasiten, Partner eines Symbionten

[6] Arbeitsteilung und Differenzierung: sind treibende Kräfte der Evolution. Aufgabenverteilung auf verschiedene Zellen, Zellbereiche, Zellorganellen, Teilbereiche des Organismus, auf Gewebe, führt letztendlich zu hochdifferenzierten, spezialisierten Organen, die sich einzig und allein ihrer Aufgabe – und somit für den Organismus effektiver – widmen können. Damit werden weitere Entwicklungsmöglichkeiten angestoßen, die evolutiv zu ungeahnter Vielfalt führen. Diese treibenden Kräfte lassen sich schon zu Anfang der Organismenevolution aufzeigen und ziehen sich durch bis zur Entwicklung der Menschheit; ja selbst der moderne Mensch kennt diese Prinzipien als Erfolgsrezepte und wendet sie für sein eigenes Leben laufend an.

[7] So wie die Spore im Ascus, im Perithecium liegt; an Ort und Stelle ist dies die obere Zelle

[8] Querwandporen, Septenporen: Septen, Querwände, von Hyphen (auch Trichome von Rotalgen) sind meist mit einem Porus versehen, der benachbarte Zellen miteinander verbindet. Meist aber sind diese Öffnungen sekundär wieder verschlossen. Diese Verschlüsse sind geeignet, Verwandtschaften zu erkennen.

[9] Echte Pflanzen: Plantae (Eukarya)

[10] Echte Tiere: Animalia (Opisthokonta – Eukarya)

[11] En miniature: im Kleinsten

[12] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[13] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina

[14] Phialiden, phialidisch (enteroblastisch-): Enteroblastisch bedeutet, bei der Konidienbildung werden nur die inneren Zellwandschichten der konidienbildenden Zelle zur Konidienbildung herangezogen; bei phialidischer Bildung liegt der konidienbildenden Zelle eine Flaschenform zugrunde; außerdem werden die Konidien in Serie gebildet, wobei die älteste Konidie an der Spitze der Kette steht, die jüngste an der Mündung der Phialide.

[15] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten, bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[16] Spermatisierung (Fungi): Auf einer Empfängnishyphe landendes Spermatium speist seinen Kern in die Hyphe ein (P!), die den männlichen Kern zu einem tief liegenden Partner leitet und damit das Dikaryon etabliert.

[17] Pseudoparenchym: Was wie ein echtes Gewebe aussieht, weil die Zellen sich sekundär vergrößert und aneinander abgeplattet haben, doch nur auf ein Plectenchym (Flechtgewebe) zurückzuführen ist

[18] Ascoma, Ascomata: Fruchtkörper der Pezizomycotina

[19] Haustorien, Senker (Pilze): Spezielle Ausstülpungen von Hyphen, die in Zellen fremder Organismen eindringen, dabei aber nicht direkten Kontakt zum Protoplasten bekommen, bleibt doch die Zellmembran der Wirtszellen erhalten; sie vergrößert sich hingegen wenn nötig, um den voluminöser werdenden Eindringling zu umhüllen, es werden zudem dann Zellwandmoleküle des Wirts dazwischen abgelagert, die allerdings unter dem Einfluss des Parasiten dünnschichtig bleiben und sich nicht, wie für eine Zellwand typisch wäre, geregelt ordnen. Gelegentlich bleiben Haustorien oberflächlich verankert und dringen nicht direkt in die Organismen ein. Über diese Haustorien werden Substanzen dem Protoplasten entnommen.

[20] Evolutionsbiologen: Forscher, die sich mit der Evolution, der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Organismen befassen und versuchen, einflussreiche, dafür womöglich entscheidende Merkmale aufzudecken

[21] Pyxidophora spp. (Pyxidophorales; nicht separat behandelt – Laboulbeniomycetes – Perithecienascomycota – Unitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota –…)

[22] Fruchtkörper (Fungi): Komplexe Hyphengeflechte, die Überdauerungsorgane, Konidien oder Sporangien enthalten oder diese oberflächlich tragen

[23] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[24] Prototunicat (Ascus): Ascuswand ohne vorgebildete Öffnungsstelle; die Wand löst sich auf oder zerfällt

[25] Paraphysen (Pezizomycotina): Sterile, gametophytische (haploide), zum Teil speziell gestaltete, zwischen den Asci stehende Hyphen, die mitunter an ihrem apikalen Ende verbreitert sind und so eine Schutzschicht über den sich entwickelnden Asci bilden, die von ihnen bei Reife durchstoßen wird, um die Sporen unbehindert abschießen zu können

[26] Milben: Acari (Apulmonata – Lipoctena – Arachnida – Euchelicerata – Chelicerata –…)

[27] Käfer: Coleoptera (Neuropteroidea – Neuromecoptera – Holometabola – Neoptera – Pterygota –…)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Endpunkt erreicht