Leptosphaeriaceae

zum Glossar über:

Leptosphaeriaceae, Dünnkugelpilze

1 Auch nicht viel anders (AP)

.

Schießt, in zurückgebliebenen Strünken[3], versteckt,

Aus ihrer zarten Hülle, nur ihre Mündung wird zum Kegel verdickt,

Schlanke, sechszellige Sporen[4] in die schon grüne Natur.

.

Treffen sie Spaltöffnungen[5], haben die Schlanken es leicht;

Dringen, ohne behindert zu werden, sofort in das Blatt,

Nisten, Gewebe zerstörend sich ein,

Bis am Rande des längst schon Verbrauchten,

Ihre Konidien[8], vom Regen vereinzelt, übergeben dem nahen Grün.

.

Sie stehen den Sporen nicht wesentlich nach.

Freilich ein bisschen verhalt‘ner reagieren sie schon.

Wollen nur abwärts, dem Boden entgegen;

Wachsen – wo ginge es besser und schneller? –

Den Leitungsbahnen[11] der Pflanze hinab;

Geben sich dann erst zufrieden,

Wenn sie im Wurzelhals[12 ]ungestört liegen.

.

Brassicin[13], zur Parasitenabwehr geschaffen,

Leptosphaeria von den Opfern entgegengeschickt,

Zerlegt sie einfach, nimmt ihm die Wirkung.

Der Mensch[14] nur könnte helfen: mit Züchtung und Gift.

.

Endlich am Grund des Opfers bequem sich gebettet,

Packt sie die Werkzeuge endgültig aus:

Zerfrisst, zermorscht des Stengels unersetzbaren Halt.

Stürzt den Stolzen, vergebens oft wallt er Gewebe um seine Wände, zu Boden.

Auf seine Ruhe über den Winter sich vor. –

.

Bauern wissen, was dagegen am besten zu tun:

Stoppeln tief mit dem Pflug in Böden verbringen,

Und, weil nur Brassica[17] gilt ihr als Speise,

Fruchtfolgewechsel[18]mit Ungenießbarem, drei Jahre lang.

.

Fußnoten

[1] Kohl (Gattung): Brassica (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae –…)

[2] Dünnkugelpilz: Leptosphaeria maculata (Leptosphaeriaceae – Pleosporales – Dothidiomycetes – Bitunicate Ascomycota – Inoperculate Ascomycota)

[3] Strunk: Dicke, kurze, fleischige oder holzige, bei Nahrungspflanzen meist als Rest übrigbleibende Stengelbasis

[4] Ascosporen

[5] Spaltöffnungen: Spaltförmige Öffnungen in der Epidermis des Blatts/Stengels zum Gasaustausch (O2, CO2) und zur Abgabe von Wasser (Transpiration)

[6] Pycniden: Krugförmige Behälter für Konidien oder Spermatien

[7] Cirren: Zu langen Fäden zusammenhängende Konidien

[8] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[9] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[10] Raps: Brassica napus (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae –…)

[11] Leitbündel: In Achsengewebe oder in Blättern von Pflanzen verlaufende Bündel von Leitgewebe für Zucker und andere Substanzen einerseits (Phloem) und getrennt davon für Wasser mit Nährsalzen (Xylem)

[12] Wurzelhals: Übergangsstelle zwischen Stengel oder auch Stamm und Hauptwurzel

[13] Glucobrassicin: Ein Senfölglycosid

[14] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[15] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen

[16] Saprotroph, saprob: Von totem organischem Material lebend

[17] Brassica: Kohl (Brassicaceae – Brassicales – Malvanae – Rosidae – Superrosidae –…)

[18] Frucht(folge)wechsel: Zeitliche Abfolge der auf einer landwirtschaftlichen Fläche angebauten Nutzpflanzenarten im Ablauf der Vegetationsperiode und Jahre. Die Fruchtfolge soll die Bodenfruchtbarkeit erhalten bzw. verbessern, verwandtschaftsspezifischen Parasiten über einige Jahre ihre Wirte entziehen und so sie zum lokalen Absterben zu bringen oder zumindest die Zahl ihrer Propagulen entscheidend zu verringern.

Eingestellt am 15. März 2025

.

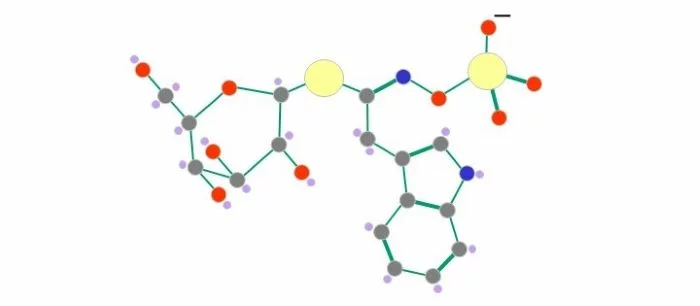

Glycobrassicin (Brassicin, rechts; mit Glucose, als Glycobrassicin, links); (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Schwefel: gelb. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Endpunkt erreicht