Penicillium

zum Glossar über:

Penicillium, Pinselschimmel

1 Demarkation

.

In einen viertel Liter Wasser

Mit je einem Esslöffel Vitaminsaft und Zucker versetzt,

Mit geschlossenem Deckel zwei Minuten gekocht,

In fünf Plastikbehälter

– So, wie Delikatessenverkäufer sie nehmen –

Heiß noch verteilt,

Locker, bis Kondenstropfen allmählich verschwinden,

Mit Deckel belegt,

Geben Nährböden für einen aufschlussreichen Versuch:

.

Bring sie, bis auf einen[3], sobald sie erkaltet,

Mit offenem Deckel für ein paar Stunden

In einen Kühlschrank, ans Fenster, unter dein Bett,

Auf deinen Schreibtisch, wo du genascht und Limo verkleckert,

An Hasen- oder Meerschweinchenkäfig, ans Katzenklo,

Verschließ sie und stell sie ins Dunkel für einige Tage und warm.

.

Blickst du durch ihren Deckel nach ein bis zwei Wochen

– Öffne ja die Brutkammern nicht! –

Entdeckst du Mosaike aus Farben und Formen:

Weiß, graubraun, rötlich, schwärzlich und grün,

Glatt oder flaumig, stumpf oder glänzend,

Rund, dort wo einander sie trafen, oft abgeflacht, gar polygonal.

.

Freche überwuchern des Nachbarn Revier,

Andere breiten zur Rundung unbehindert sich aus,

Drängen, wie‘s so scheint, den Nachbarn zum Halb- oder Sichelmond,

Setzen auch klare Linien zwischen sich und ihm!

.

Bakterien, meist jedoch Pilze, wuchsen, mit je einer Konidie beginnend,

Zu diesen Kolonien[4] heran,

Mussten den Platz in der Schale sich teilen,

Stießen an Nachbarn, bildeten Grenzen, trennten andere von ihrem Glück

Mit antimikrobiellen Substanzen[5], die zur Vorsicht in die Umgebung sie gaben,

Um ihr Gebiet zu verteidigen; an der wandernden Peripherie.

.

Fußnoten

[1] Gelatine: Aus tierischen Knochen und Häuten stammende, bei Erkalten gelatinierende, sich verfestigende Substanz

[2] Agartine: Aus Algen stammende, bei Erkalten gelatinierende, sich verfestigende Substanz

[3] Der als Kontrolle verwendet wird, um zu sehen, ob nicht doch schon bei der Herstellung Pilzpropagulen das Medium kolonisierten (offener Deckel!)

[4] „Kolonie“: Ein auf künstlichen Nährmedien sich ausbreitendes Mycel wird meist als Kolonie bezeichnet, obwohl dies keine Kolonie im eigentlichen Sinne ist, die definitionsgemäß aus vielen Einzelindividuen besteht

[5] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet

Eingestellt am 15. März 2025

.

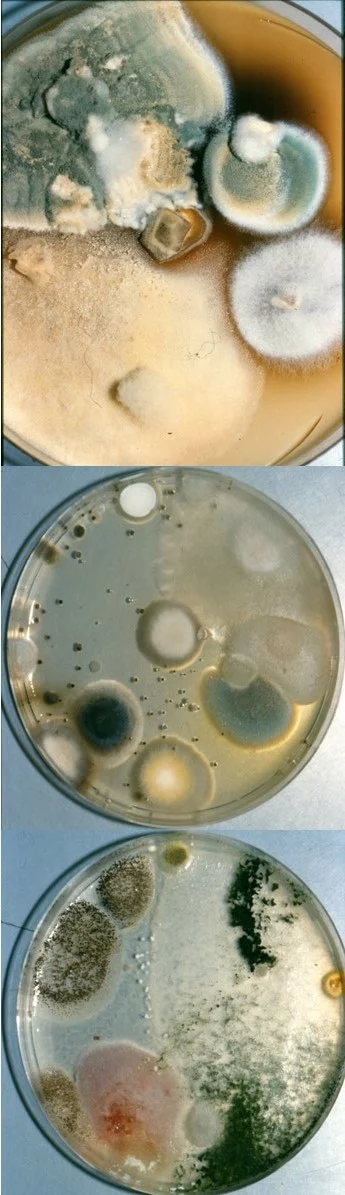

Fängerplatten um Pilzverbreitungseinheiten (Konidien, Sporen) nachzuweisen (Originale; Reinhard Agerer)

Sogenannte Petrischalen, mit Nähragar gefüllt, wurden einige Zeit offen an verschiedenen Stellen stehengelassen, Pilzsporen/-konidien die Möglichkeit zu geben, sich darauf niederzulassen. Nach auflegen des Deckels und einigen Tagen Bebrüten bei Raumtemperatur ließen sich auf diese Weise in der Luft befindliche Pilzverbreitungseinheiten nachweisen. Koloniegrößen, -form, -farben- und Oberflächen weisen auf unterschiedliche Pilzarten hin.

Im oberen Bild zeigen sich Trennungslinien zwischen einigen Kolonien, so zum Beispiel zwischen dem gelblichen und dem weißen Mycel; eine Hemmung ohne freie Zone zwischen dem gelben und dem grünen (Penicillium)-Mycel. Auch zwischen zwei Penicillium-Kolonien (grün) scheint eine Hemmung mit freier Zone vorzuliegen. Ein weißes Mycel in der kleinen, runden und grünen Penicillium-Kolonie, hat ebenso um sich eine hyaline Zone, was auf Hemmung von Penicillium hinweist. Pilzfreie Zonen deuten auf abgegebene, hemmende, vielleicht sogar tötende Substanzen hin.

In den darunter liegenden Petrischalen lassen sich ebenfalls unterschiedliche Farben, Formen, Oberflächen, Wachstumsgeschwindigkeiten und Verhalten gegeneinander erkennen.

Unterste Schale, rechts oben: Ein Penicillium-Mycel (dunkelgrüne Front) überwächst hemmungslos ein weißes Mycel.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Penicillium, Pinselschimmel

2 Rettung

.

Wie oft schon forderten Schicksale Opfer und Tote,

Weil bahnbrechendes Wissen im Schreibtisch verstaubte,

Interesse der Science Community[1] grundsätzlich fehlte,

Oder Revolutionäres zum Nachteil schlichtweg verkannte,

Fehlendes Geld intensiveres Arbeiten stoppte?

.

Und doch spielt der Zufall eine nicht zu unterschätzende Rolle,

Wenn plötzlich und vollkommen ohne Signal

Die Tür in die Zukunft sich meilenweit öffnet,

Eine Erkenntnis der Menschheit Leben und Zuversicht prägt.

.

In den Zwanzigern des letzten Jahrhunderts zog Dr. Fleming[2]

Ließ sie, in die Ferien wollte er ziehen,

Einige Wochen unbetreut liegen;

Sah bei der Rückkehr – welche Enttäuschung! –

Eines Schimmels Wirken in der bewahrten Kultur.

.

Mit einem zweiten, dann prüfenden Blick erkannte er schnell

Wie den grünlichen Schimmel[5], rund war sein Rand,

In vollem Umkreis Bakterien[6] mieden,

An Stellen fehlten, die er, so war er sich sicher,

In gleicher Weise mit der Drigalskispatel[7] verteilt

Und die ganze Fläche des Agars beimpfte.

.

Keine Hyphen[8] durchzogen der Staphylococcen Revier,

Trotzdem verschwanden sie, oder sie teilten sich nicht;

So kam er klug zu seinem Befund:

Einen löslichen Stoff sezernierte der Schimmel in das Substrat.

.

So zog er den Pilz, als Penicillium[9] entlarvte den Schimmel das Lichtmikroskop,

In größeren Mengen steril als neues Studienobjekt,

Schob dafür einstweilen Bakterien zur Seite[10].

Isolierte tatsächlich aus der Kultur einen Stoff,

Den er Penicillin[11] zur Ehre des Pilze benannte und

Testete alle Bakterienstämme, in seiner Sammlung verwahrt,

Gegen Penicillin und stellte voll Verwunderung fest, nur Gram-Positive[12], wie

Gegen tierische Zellen und Zellen des menschlichen Bluts

Wirkte es, wie gegen Gram-Negative Bakterien, nicht.

.

Eine Dekade ging der Menschheit verloren,

Denn Ende der Dreißiger Jahre erst griffen

– Obwohl in Fachjournalen gut publiziert –

Amerikaner Flemmings Ergebnisse auf und screenten,

– So dafür heute das richtige Wort –

Hunderte Stämme der Allerweltsschimmel und fanden

– Das Glück liegt oftmals so unglaublich nah –

Einen hochergiebigen Stamm in Penicillium chrysógenum[15],

An einer faulen Melone[16] gleich vor der Tür.

Ein Narr wäre, wer nun daran nicht forschte!

.

Der Zweite Weltkrieg mit Millionen Verletzten,

Auch von Mikroben[17] tödlich bedrohte Soldaten,

Brachte die Forschung an Penicillinen erheblich voran,

.

Großproduktion des besten der vier erforschten Penicilline, Penicillin G[20],

Und Injektionsapparate für Applikation

Erhielten Millionen Menschen das Leben,

Gaben noch Hoffnung, wo der Tod bereits nah. –

.

Heute wär für viele kein Leben mehr denkbar,

Ohne der Antibiotika[21] lebenserhaltende Wirkung!

Forscher veränderten, optimierten Penicilline,

Entdeckten noch viele antimikrobielle Substanzen,

Auch gegen Bakterien Gram-Negativen Verhaltens,

Fanden gegen alle – fast alle – bakterienhemmende Mittel.

.

Sorglosigkeit kehrte bei Arzt und Patienten bald ein,

Verschrieben, verspeisten Antibiotika ohne Bedenken;

Dachten nicht an der Bakterien Flexibilität über Generationen hinweg,

Bis Vertrauen und Hoffnung auf einmal zerstoben.

.

Fütterten Tiere mit diversen Antibiotika prospektiv,

Glaubten gesund sie so zu erhalten, ihr Wachstum zu fördern,

Doch Vieles schieden die Tiere, so wie gefressen, glatt wieder aus,

Gaben Bakterien Anlass zur Evolution,

Bis gegen einige Stämme Antibiotika nicht mehr wirkten:

So ist an ihnen die Forschung, wo Dr. Fleming am Anfang schon stand.

.

Fußnoten

[1] Science Community: Gesamtheit der am internationalen Wissenschaftsbetrieb teilnehmenden Wissenschaftler (der betreffenden Disziplin)

[2] Fleming, Alexander (1881–1945): Mediziner und Bakteriologe, Entdecker des Penicillins; Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 1945

[3] Staphylococcen: Staphylococcus (Firmicutes – Grampositive – Bacteria)

[4] Nähragar, Nährboden: Aus Agar gewonnene, sich verfestigende Substanz, versetzt mit speziellen, für bestimmte Organismen zum Wachstum nötigen Nährstoffen

[5] Schimmel (Pilze): Nebenfruchtformen von Pilzen, ein weißlicher, grauer, grünlicher, bräunlicher oder schwärzlicher Belag, der auf feuchten Substraten entsteht

[6] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[7] Drigalskispatel: Ein Zum Triangel gebogener Glasstab mit Glasgriff, mit dessen dem Nährboden aufliegenden Seite eine Bakteriensuspension gleichmäßig verteilt wird

[8] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[9] Penicillium: Pinselschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)

[10] Ließ sie für seine weitere Forschung links liegen

[11] Penicilline: Stoffgruppe aus Penicillium; entstehen biologisch aus α-Aminoadipinsäure, Cystein und Valin

[12] Gram-Färbung: Eine Methode, Bakterien anzufärben, die der dänische Arzt Hans Christian Gram entwickelt hatte, um Bakterien nach Farbreaktionen einzuteilen; dabei werden die Bakterien zunächst mit Kristallviolett und Jod angefärbt und anschließend mit Ethanol ausgewaschen und nochmals mit Safranin oder Fuchsin gefärbt; gram-positive Bakterien sind danach purpurn gefärbt, Gram-negative pinkfarben.

[13] Streptokokken: Streptococcus (Streptococcaceae – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien

[14] Pneumokokken: Streptococcus pneumoniae (Streptococcaceae – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien

[15] Penicillium chrysógenum: Gelbgrüner Pinselschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiales – Bitunicate Ascomycota -…)

[16] Melonen: In subtropischen Gebieten kultivierte Kürbisgewächse mit großen, saftreichen Früchten

[17] Mikroben: Mikroskopisch kleine Lebewesen, die einzeln nicht mit bloßem Auge erkennbar sind, zum Beispiel Bakterien und Archäen. Die meisten dieser Mikroorganismen sind Einzeller, zu ihnen zählen jedoch auch wenigzellige Lebewesen (einige Pilze und Algen, viele Amoebozoa, Chromalveolata, Rhizaria und Excavata) entsprechender Größe

[18] Ratten: Rattus (Murinae – Muridae – Muroidea – Myomorpha – Rodentia –…)

[19] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[20] Penicillin G: Einziges therapeutisch wichtiges Penicillin

[21] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet

Eingestellt am 15. März 2025

.

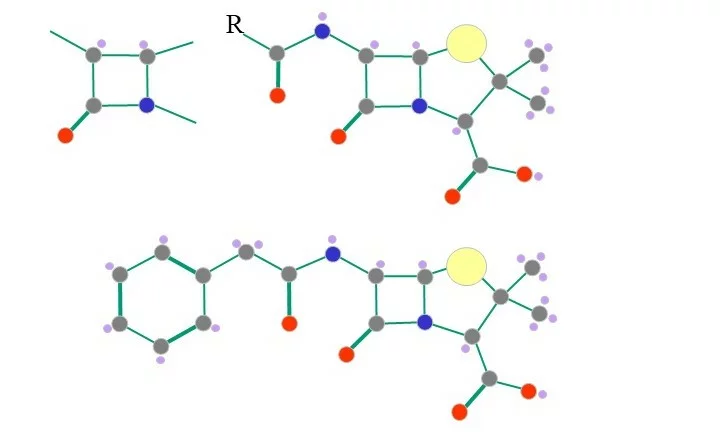

Penicilline (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben rechts: Grundbau der Penicilline; je nach Gestaltung des Restes R, liegen unterschiedliche Penicillin-Moleküle vor.

Oben links: Typisch für Penicilline ist der sog. β-Lactam-Ring (ganz links)

Unten: Penicillin G, das einzige therapeutisch bedeutende Penicillin

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Schwefel: gelb. - Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich. - R: Verschiedene Seitengruppen möglich

Eingestellt am 15. März 2025

.

Penicillium, Pinselschimmel

3 Der Evolution in die Werkstatt geschaut

.

Penicillin[1 ]in der richtigen Menge Patienten gegeben,

Greift nur Bakterien[2], die gerade sich teilen, ungehemmt an;

Wartet bis neu sich Zellwände bilden,

Ruhende, bescheiden sich gebende, interessieren es nicht.

.

Wird Murein der Sacculi[3 ]zusammengebaut,

Zur Einhausung stabil vernetzt,

Drängt sich Penicillin, so, wie‘s ihr Sinn,

Lässt die Transporte nicht an ihr Ziel:

Was reißfest geplant, bleibt instabil.

.

Nimmt die Zelle, weil bestens ernährt,

An Volumen, den Sacculus dehnend, wie geplant zu,

Hält die Hülle dem inneren Druck nicht mehr stand,

Zerplatzt, lässt die Zelle schutzlos und nackt:

Ihr Tod ist damit bestimmt,

Der Bakterien Vermehrung gestoppt.

.

Doch nichts ist sicher auf dieser Erde,

Auch wenn Antibiotika wirken zielgenau!

.

Wird Penicillin zu lange, zu oft Patienten gegeben,

Wissen manche Bakterien geschickt sich zu helfen;

Binden Penicillin an eines der eignen Enzyme,

Nehmen ihm einen entscheidenden Teil[6],

Verknüpfen die Fäden des Sacculus

Auf neue Weise wieder stabil.

.

Resistent[7] gegen Penicillin sind diese geworden,

Würden bestimmt mit der Zeit auch wieder verschwinden,

Blieben Nichtmutierte unbekämpft noch am Leben.

Mutierten allein gehört nun die Nahrung, die sie umspült;

Vermehren sich munter,

Denn Penicillin lässt sie für immer in Ruh! –

.

Sehr unwahrscheinlich mag dem Betrachter der Vorgang erscheinen,

Annehmen, Mutationen[8], um Penicilline an eigne Enzyme zu binden, seien sicher zu selten, um

Damit Resistenz einer ganzen Population zu begründen.

Doch müssen auch Skeptiker akzeptieren:

Das integrierte Lactam, von Penicillin rührt es her,

Hat der Bakterien Hülle, um weiterzuleben, stabilisiert.

.

Zum andern ist der Bakterien Teilungsrate mitzubedenken:

Bei guter Ernährung – wo könnte sie besser noch sein

Als im warmen, nährstoffdurchspülten Körper des Menschen? –

Genügen einer einzigen Zelle genau zwölf Stunden,

Um von sich zehn hoch sieben[9 ]Nachkommen zu bilden.

So setzen sich Mutationen, seien sie noch so selten,

Binnen kürzester Zeit gegenüber nichtmutierten Bakterien durch!

Und wie viele Populationen werden von Penicillinen

Immer wieder und lang überschwemmt?!

.

Durch Mutation und Anpassung[10] danach

Retten sich Bakterien über die Zeit.

Ein kleines, treffendes Zeichen der Evolution!

Nicht nur lokal kommt es vor, sondern weltweit gestreut.

.

Fußnoten

[1] Penicillin G: Einziges therapeutisch wichtiges Penicillin

[2] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[3] Mureinsacculus: Der Bakterien Murein umgibt die Zelle sackähnlich wegen der Zellwand widerstandsfähigen, massiven Konstruktion

[4] Alanin: Aminosäure, [H3C–CH(NH2)–COOH]

[5] Transpeptidase: Bei der D-Alanin-Transpeptidase handelt es sich um ein Enzym, das nur in Bakterien vorkommt. Es katalysiert die Quervernetzung der Murein-Polysaccharidketten über ihre Peptid-Seitenstränge. Dabei wird der D-Alanyl-Rest eines Peptid-Seitenstrangs mit der Aminogruppe eines anderen Peptid-Seitenstrangs verbunden.

[6] Nehmen dem Penicillin den Lactam-Ring

[7] Resistenz, resistent: Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen, wie Witterungsbedingungen, Parasiten, Bekämpfungsmittel

[8] Mutation: Spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbguts

[9] Zehn hoch sieben: 107= 10 000 000 (zehn Millionen)

[10] Adaptive Radiation (Ausbreitung mit/durch Anpassung): Ein Prozess, bei dem sich Organismen von einer ursprünglichen Art schnell zu einer Vielzahl neuer Formen entwickeln, insbesondere wenn Veränderungen der Umwelt neue Ressourcen verfügbar machen, biotische Interaktionen sich verändern oder sich neue ökologische Nischen öffnen. Ausgehend von einem einzigen Vorfahren führt dieser Prozess zur Artbildung und phänotypischen Anpassung einer Reihe von Arten mit unterschiedlichen morphologischen und physiologischen Merkmalen. Ein bekannteres Beispiel ist die Adaptive Radiation bei Darwinfinken. Die Gattung Argyranthemum auf Teneriffa hat sich, so wird angenommen, stark diversifiziert durch Einnischung in unterschiedlichste klimatische, höhenlagenabhängige Vegetationszonen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Penicillium, Pinselschimmel

4 "Ist ja nur Mikroevolution"

.

„Schön und gut – besser: scheußlich und schlecht –

Ist der Bakterien[1] Bestreben sich gegen Angriff zu wehren,

In dem sie dem Schimmel[2] die Waffen nehmen,

Schärfen, nutzen und integrieren!

.

Dies als Evolution zu bezeichnen

Scheint mir doch recht verwegen!

Was ist das schon im Vergleich, was weltweit als Evolution,

Falls es sie überhaupt gibt, ist akzeptiert:

Von gleichen Ahnen den Ursprung genommen!“ –

.

„Bedenke, Bakterien fanden vielfache Wege bereits,

Antibiotikagriffen[5] sich zu entziehen:

Zudem noch, was Penicillin[6] schon erfuhr,

Produzieren Bakterien Blockierproteine, um,

Wie Abfangraketen fremde Geschosse zu neutralisieren,

Modifizieren der Antibiotika Zielproteine, um sie dem Gift zu entziehen,

Ersetzen auch Zielmoleküle durch analoge Substanzen,

Dichten Zellwände gegen diverse Substanzen,

Pumpen, was eingedrungen, erfolgreich wieder nach außen,

Gleichen durch Mehrproduktion Verlust an Enzymen[7 ]doch wieder aus,

Oder verbergen sich unter gemeinsamer schützender Schicht!

So bringen Strategiearsenale Bakterien voran!

.

Je breiter gestreut Antibiotika werden verwendet,

Je größer die Menge beim Kampf mit Erregern,

Gar als vorbeugende Gabe in der Nutztiere Mast,

So häufiger zeigt sich bakterielle Widerstandsmacht!

.

Promisk[8], wie Bakterien sich meistens verhalten,

Tauschen sie munter DNA-Stückchen[9] aus,

Verbreiten, was ihnen Vorteile brachte,

Ohne Lohn in die Nachbarschaft.

.

Zwischen engen Verwandten geschieht dies zwar leichter

– Mit gutem Erfolg –

Doch auch ferne Verwandte, ähnliche Nischen[10] besiedelnd,

Profitieren nicht selten davon.

.

Öffnen ein wenig, einen Spalt nur, die Tür zur Evolution;

Sie zeigt ihr Wirken auf das Genom,

Fördert, falls die Umwelt dies fordert,

Nur ein Glied aus Milliarden Gliedern der Population,

Überlässt sie dem Schicksal für einige Zeit.

.

Belegen, wie schnell die Welt der Mikroben[13] sich ändert:

Siebzig Jahre – evolutiv betrachtet eine verschwindende Zeit –

Brachten Bakterien mit Resistenz gegen fünfzehn Antibiotika in diese Welt.

Kein Medikament, sie zu bekämpfen, ist heute zur Hand.“ –

.

„Was bedeuten schon diese winzigen Schritte,

Was ist schon diese Mikroevolution[14],

Wo schon Otto Normalverbraucher[17 ]große Unterschiede, Diversität erkennt?“ –

.

„Freilich, von außen betrachtet, gleichen sich

Original und Mutanten wirklich aufs Haar

Im Mikroskop, nur aber dort, wo sie

Zwischen zwei Strichen als winzige Körper zu seh’n.

.

Als Objekt der Evolution[18]

Wirken sie dennoch auch als Subjekt[19]:

Reduzieren, wenn nicht rechtzeitig bekämpft,

Der Menschen und Tiere Population[20].

.

Wenn weiter massiv, fast ohne Beschränkung,

Antibiotika Tieren zum besseren Wachstum werden gegeben,

Werden noch stärker sich Resistenzen verbreiten

Und kein Antibiotikum Menschen mehr retten.

.

Dann werden, wie vor Hunderten Jahren schon,

Bakterien Menschen befallen, selektionieren anhand des Genoms,

Nur jenen ihr Leben belassen,

Die der Krankheitserreger vehement sich erwehren.

So werden Bakterien wieder, was früher sie waren:

Subjekt der Evolution und nicht nur Objekt davon,

Wie der Mensch lange so dachte.

Sie drehen den Spieß einfach um!“ –

.

„Und dennoch bleibt meine Frage bestehen:

Was hat dies alles mit Makroevolution[21] denn zu tun?“ –

.

„Die Zeit ist entscheidend,

So wie der Generationen Dauer und Zahl.

Vielleicht brachte durch Bakterien bewirkter Gentransfer[22]

Die Evolution erst so richtig in Schwung!

.

Und gäb‘ es genügend Zeit noch bis hin zum Ende der Welt,

Würde dann die Menschheit noch so besteh‘n, wie sie heute sich sieht?

Doch so weit wird es nicht kommen!

Zuvor wird die Welt zum Licht hin mutiert.[23]“

.

Fußnoten

[1] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[2] Schimmel (Pilze): Nebenfruchtformen von Pilzen; ein weißlicher, grauer, grünlicher, bräunlicher oder schwärzlicher Belag, der auf feuchten Substraten entsteht

[3] Moderner Mensch: Homo sapiens (Homo spp. – Hominini – Homininae – Hominidae – Hominoidea –…)

[4] Affen: Im weitesten Sinne menschenähnlich erscheinende Tiere, die unterschiedlichsten Verwandtschaften zugehören

[5] Antibiotikum: Ein natürlich gebildetes, oft chemisch modifiziertes, niedermolekulares Stoffwechselprodukt von Pilzen, Bakterien oder Schwämmen, das schon in geringer Konzentration das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmt oder diese gar tötet

[6] Penicillin G: Einziges therapeutisch wichtiges Penicillin

[7] Enzym: Protein, das, an spezielle Moleküle angepasst, Synthese oder Abbau katalysiert. Meistens werden mehrere Enzyme zu einem Komplex verbunden, um eine räumliche Nähe zwischen den einzelnen, aufeinanderfolgenden Syntheseschritten herzustellen

[8] Promisk (Promiskuität): Häufiger, meist versetzter oder gleichzeitiger Sexualkontakt mit mehreren, wechselnden Partnern

[9] Horizontaler Gentransfer: Im Gegensatz zum vertikalen Gentransfer (von einer Generation zur anderen) wird beim horizontalen Gentransfer genetisches Material, DNA-Bruchstücke, auf andere Individuen, andere Arten oder sogar auf andere Organismengruppen übertragen; dies kann direkt erfolgen (Transformation) oder mit Fremdhilfe

[10] Nischen (ökologische): Meist begrenzte Gebiete mit ziemlich einheitlichen Lebensbedingungen; durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmt

[11] Multiresistent: Gegen viele Wirkstoffe, vornehmlich Antibiotika, resistent

[12 ]Immun: Vor etwas gefeit, gegen etwas unempfindlich sein

[13] Mikroben: Mikroskopisch kleine Lebewesen, die einzeln nicht mit bloßem Auge erkennbar sind, zum Beispiel Bakterien und Archäen. Die meisten dieser Mikroorganismen sind Einzeller, zu ihnen zählen jedoch auch wenigzellige Lebewesen (einige Pilze und Algen, viele Amoebozoa, Chromalveolata, Rhizaria und Excavata) entsprechender Größe

[14] Mikroevolution: Unter Mikroevolution wird landläufig eine Evolution verstanden, die von außen betrachtet, nicht offensichtlich ist; so gilt manchen (je nach Einstellung) die Entstehung von Formen und Unterarten, ja von Arten, nur als Mikroevolution, als eine Evolution, die, wenn auch schwierig, doch Laien irgendwie nachvollziehbar erscheint.

[15] Echte Pflanzen: Plantae (Eukarya)

[16] Echte Tiere: Animalia (Opisthokonta – Eukarya)

[17] Otto Normalverbraucher: Der Nachname „Normalverbraucher“ stammt von Lebensmittelkarten, die im Zweiten Weltkrieg und noch mehrere Jahre danach ausgegeben wurden. Lebensmittelmarken mit dem Aufdruck „Nur für Normalverbraucher“ gingen an Personen, denen kein besonderer Bedarf zuerkannt wurde – anders als etwa Schwerstarbeitern, Schwangeren und Kriegsversehrten. Otto hieß seit der Kaiserzeit im Berlinischen eine Sache, über die in Anredesätzen Hochachtung ausgedrückt wurde, einen Braten etwa: „Das ist aber ein Otto!“ (wikipedia.org/wiki/Otto_Normalverbraucher)

[18] Objekt der Evolution: Wirken der Evolution auf einen Organismus

[19] Subjekt der Evolution: Ein Organismus bewirkt Evolution anderer

[20] Population: Bevölkerung

[21] Makroevolution: Unter Makroevolution wird eine Evolution verstanden, die von außen betrachtet, sofort ins Auge fällt, die sich in unterschiedlichster Verwandtschaftszugehörigkeit ausdrückt, wie Knochenfische (Teleostei), Knorpelfische (Chondrichthyes), Schildkröten (Testudines), Schlangen (Serpentes), Krokodile (Crocodylia), Huftiere (Ungulata), Beuteltiere (Marsupialia), Säugetiere (Mammalia), Nagetiere (Rodentia), Bedecktsamer (Magnoliatae), Apfel (Malus domestica), Orange (Citrus sinensis), Avocado (Persea americana), etc.

[22] Horizontaler Gentransfer

[23] Weltuntergang und Neuschaffung als transzendente Welt aus einer uns noch unbekannten, doch uns bewussten, aber ungreifbaren Materie („Dunkle Materie“) und unfassbaren Energie („Dunkle Energie“)

Eingestellt am 15. März 2025

.

Penicillium, Pinselschimmel

4 Camembert und ähnliche Weichkäse

.

Ob Weich-, Schnitt- oder Hartkäse sollen entstehen,

Entscheidet des Käsebruchs[1] Wassergehalt,

Denn je stärker und öfter mit Lab oder Säure zum

So mehr verliert sie über Siebe Molke[4],

So härter wird Käse, am Ende so hart wie Parmesan[5].

.

Milchsäuregärung[6]durch verschiedene Milchsäurebakterien[7],[8],[9]

Heben entscheidend den Säuregehalt, drücken des Bruchs pH auf Werte um Fünf,

.

Der verschiedenen Weichkäsesorten Aroma

Hängt von beteiligten Pilzen, von Reifebedingungen, sowie Temperaturen ab,

Auch, wann und wie stark Jungkäse außen gesalzen, ob pasteurisierte oder Rohmilch verwendet wird:

So entsteh‘n verschiedn‘e Geschmacksnuancen, zum Beispiel von Brie und Camembert;

Für Rotschimmelkäse, der unter Camembertiis[20] Decke

Zusätzlich rötlich sich zeigt, wurden Rotschmierbakterien[21] zugesetzt. –

.

Blauschimmelkäse wie Roquefort, Gorgonzola[22] und ähnliche blau durchsetze Sorten,

Rühren wesentlich von Penicillium roquefortii[23] her,

Dessen Konidien, nach Vorreifung des Bruchs mit Geotrichum und Hefen,

Dem Käsebruch zugesetzt,

Den Käse mit luftbedürftigen Hyphen[24] durchdringen;

Dafür werden Jungkäsezylinder durchstochen, damit

Reifer Blauschimmelkäse sein charakteristisches Aussehen mit

Gängen voll blauer Konidien erhält. –

.

Merkwürdig-Außergewöhnliches umrahmt des Roquefortkäses Werden:

Gilt er doch nur als solcher, wenn er von der Schafrasse Lacaune[25]

Aus roher Schafsmilch begrenzter Gebiete[26] gewonnen und ausschließlich in Kalkfelsgewölben

.

Eine Sage übernimmt sicher dabei eine Rolle,

Die erzählt, wie der Roquefort-Käse wurde entdeckt:

Ein Hirte, der seinen Bortzeitkäse einmal im Höhlenunterstand liegengelassen,

Als einem hübschen Mädchen er, das vorübereilte, nachgerannt,

Den Käse darüber – wer kanns nicht verstehen? – vergaß,

Ihn dann doch nach wenigen Wochen wiederum sah,

Erstaunt ihn blau bewachsen und doch

Wunderbar schmackhaft mit diesem Schimmel fand. –

.

Dort in den Höhlen natürlich vorkommenden Penicillium roquefortii,

– Ob er im größeren Maßstab dort immer noch kultiviert, sei dahingestellt –

Vermehrt man, indem Brot, das außenherum verkohlt fast gebacken,

In Mengen aufgebrochen, in die Käsehöhlen es legt,

Wartet, bis es, feucht noch im Innern, fast gänzlich verschimmelt,

Trocknet, zu feinem Pulver vermahlt und dann, ihn inokulierend, dem Käsebruch damit inokuliert[29].

.

Eine Woche lang verbleibt in perforierten Tonformen der Käse,

Wird gewendet, mit Salz bestreut,

Mit Nadeln Luftkanäle für den Edelschimmel in ihn gestochen,

In Zinnfolie gewickelt drei Wochen danach,

Und für aromatische Nachreifung für

Drei Monate in kühlere Höhlen gebracht.

.

Siebzehn Höhlen stehen dazu bereit, die sich über

Zwölf Stockwerke durch den Kalk des Combalou-Massivs zieh‘n,

Dem Roquefort Zeit und Klima zu geben, damit er bekannte Aromen entwickelt aus

.

Fußnoten

[1] Käsebruch: Substanz, die nach Zugabe von Lab oder Milchsäure als gestöckelte Milch nach Zerteilen (brechen) entsteht, um Molke abzutrennen.

[2] Gestöckelte Milch, Saure Milch: Durch Säure verfestigt sich die Milch; wird sie entnommen wirkt sie eckig-bröckelig, was als gestöckelt bezeichnet wird

[3] Käseharfe: Besteht zumeist aus einem Edelstahlrahmen, in den bis zu 24 feine, parallel verlaufende Drähte gespannt sind.

[4] Molke: Wässrig-grünlichgelbe Flüssigkeit, die bei der Käseherstellung entsteht; nach Abtropfen, oder Gerinnung durch leichte Erwärmung, flüssiger, aufgefangener Teil der geronnenen Milch

[5] Parmesan: Hartkäse aus Kuhmilch mit mindestens 32% Fett in der Trockenmasse; darf nur in den Provinzen Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna westlich des Reno und Mantua südlich des Po produziert werden.

[6 ]Milchsäuregärung: Prozesse des Energiestoffwechsels von Lebewesen, bei denen Glucose und andere Monosaccharide zu Milchsäure abgebaut werden

[7 Leuconostoc spp. (Leuconostocaceae; nicht separat behandelt; Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria): In der Umwelt weitverbreitete aerotolerante Bakterien; spielen in verschiedenen industriellen und Lebensmittelfermentationen eine wichtige Rolle; vergären Glucose und Fructose zu Milchsäure

[8] Lactococcus spp (Steptococcaceae; nicht separat behandelt – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); kugelförmige Bakterien; erzeugen durch Gärung Milchsäure

[9] Lactobacillus (Lactobacillaceae; nicht separat behandelt – Lactobacillales – Firmicutes – Grampositive – Bacteria); meist stäbchenförmige Bakterien. Erzeugen durch Gärung Milchsäure

[10] Geotrichum candidum (Dipodascaceae – Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[11] Candida valida (Debaryomycetaceae; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[12 Rhodotorula spp. (Sporidiobolales – Microbotryomycetes – Pucciniomycotina – Basidiomycota – Dikarya –…)

[13] Pichia spp. (Saccharomycetales; nicht separat behandelt – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[14] Kluyveromyces spp. (Saccharomycetaceae – Saccharomycotina – Ascomycota – Dikarya – Unbegeißelte Chitinpilze –…)

[15 ]Lipolytisch: Lipide hydrolytisch spaltend

[16] Proteolytisch: Proteine zerlegend

[17] Penicillium camembertii: Käse-Weißschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)

[18] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

[19] Käsemeister: Fachmann für die Herstellung, Reifung und Qualitätssicherung von Käse

[20] Penicillium camembertii

[21] Rotschmierbakterien: Brevibacterium linens (Actinomycetales – Streptomycetes – Actinobacterien – Grampositive – Bacteria)

[22] Gorgonzola: Norditalienischer Blauschimmel-Weichkäse aus Kuhmilch mit mindestens 48 % Fett in der Trockenmasse; Herstellungsgebiete ausschließlich in Piemont und Lombardei

[23] Penicillium roquefortii: Käse-Blauschimmel (Aspergillaceae – Eurotiales – Eurotiomycetidae – Eurotiomycetes – Bitunicate Ascomycota –…)

[24 ]Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[25] Schafrasse Lacaune: Trägt weiße Wolle, wobei rassetypisch der Kopf, Unterhals und Bauch oft unbewollt sind

[26] In Frankreichs Départments Lozère, Aveyron, Tarn, Aude, Hérault, Gard, Alpes-Maritimes, in etwa 500 Kommunen von ca. 100 km Radius um Roquefort-sur-Soulzon

[27] Cevennen Combalou-Bergmassiv: südöstlichste Teil des französischen Zentralmassivs; Karstgebirge mit engen, steilen Schluchten und Hochebenen

[28] Roquefort-sur-Soulzon: Ein südfranzösischer Ort und eine Gemeinde mit 528 Einwohnern im Süden des Départements Aveyron in Südfrankreich

[29 ]Inokulieren (mit einem Mikroorganismus versehen): Bei diesem Vorgang wird ein Substrat mit Bakterien, Hefen, Konidien oder Sporen versehen; nach dem Anwachsen sehen die kleinen Kolonien wie Augen aus, deshalb ‚inokulieren‘.

[30 ]Methylketone: Ketone, die als Rest einer nicht endständigen [–C=O]-Gruppe mindestens eine Methyl-[ CH3–]-Gruppe enthalten; folgen der allgemein der Formel [CH3–C(O)–R]; Aroma- und Geschmacksstoffe besonders von Roquefort

[31] Capronsäure: eine C6-Säure; Aroma- und Geschmacksstoff besonders von Roquefort

[32] Caprylsäure: eine C8-Säure; Aroma- und Geschmacksstoff besonders von Roquefort

[33] Caprinsäure: eine C10-Säure; Aroma- und Geschmacksstoff besonders von Roquefort

Einestelt am 15. März 2025

.

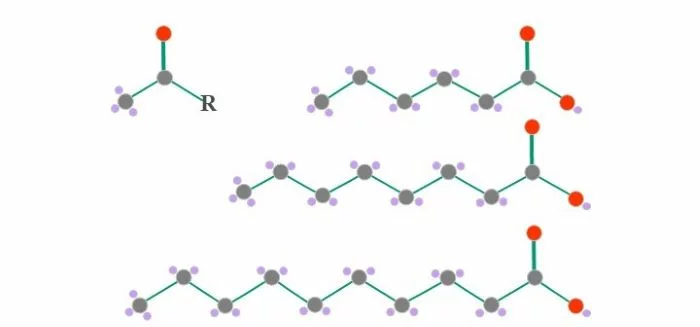

Geschmacks- und Aromastoffe des Roquefort-Käses (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Oben, links: Methylketone. – Oben rechts: Capronsäure. – Mitte: Caprylsäure. – Unten: Caprinsäure.

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Wasserstoff violett. – Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Endpunkt erreicht