Taphrinales

zum Glossar über:

Taphrinales, Hexenbesen- und Gallbildnerpilze

1 Der eigene Weg (AP)

.

Wie Protomyces[1], setzen auch sie auf festgefahrene Alternativen:

Doch anders als Protomyces,

Wirken in lebenden Pflanzen sie

Sondern vereinen zu Paaren die Kerne[12],

Etablieren so jenes Erfolgsprinzip,

Das für alle übrigen Schlauchpilze gilt:

Das dikaryotische Leben!

.

Gewinnen so vielsporige Asci[19] hoher Ausbreitungskraft;

Reicht die Menge immer noch nicht,

Lassen sie Sporen im Ascus mit Hefen

immerzu knospen[20], solange der Vorrat reicht.

.

Mehr noch als Protomyces dies konnte,

Zwingen sie Wirte[21], dem Pilz zu gehorchen,

Gewebe, für gute Ernährung vermehrt zu besorgen,

Die Fläche enorm zu vergrößern:

Verschaffen so Taphrinas Asci für dichtes Versammeln großzügig Platz;

Pressen, wenn reif, Sporen aus dem Apex hervor.

.

Fußnoten

[1] Protomyces: Urpilzähnliche (Protomycetales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[2] Hefen i.e.S.: Von Ascomycota durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar

[3] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[4] Hefen-Hyphen-Dimorphismus: Besteht, treten Pilze sowohl in Hefen- als auch in Hyphenform auf

[5] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[6] Dikaryon, dikaryotisch: Zwei konträrgeschlechtliche haploide (n) Kerne [werden als (+)- und (–)-Kerne oder als α- und β-Kerne bezeichnet; unterscheiden sich ihre Behälter in Größe oder die Dikaryen bildenden Kerne in der Wanderungsrichtung, kann auch von männlichen (wandern zu ihren Partnern, die stationär bleiben) und weiblichen Kernen gesprochen werden], bilden funktionell eine Einheit (n+n), ohne miteinander zum diploiden Kern (2n) verschmolzen (K!) zu sein; sie teilen sich mitotisch synchron, um damit zwei Dikaryen zu bilden, sich zu verdoppeln. Im Entwicklungskreislauf erfolgt zwar zunächst die Plasmogamie (P!), doch die Karyogamie (K!) zum diploiden (2n) Kern wird erst kurz vor der Meiose (R!) vollzogen. Man spricht hier auch von verzögerter Karyogamie. Dikaryen treten bei Taphrinomycotina, Pezizomycotina, Pucciniomycotina, Ustilaginomycotina und Agaricomycotina auf.

[7] Zucker: Kohlenstoffverbindungen mit einem doppelbindigen Sauerstoff [–C=O] am Ende der Kette, wenn in offener Form dargestellt, oder als Ringform mit einem einfachgebundenen Sauerstoff im Ring, und einer oder mehreren [–OH]-Gruppen; Summenformel meist [Cn(H2O)n]

[8] Saprotroph, saprob: Nur von toter organischer Masse lebend

[9] Parasitisch, parasitär: Schmarotzend leben auf Kosten lebender Organismen

[10] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[11] Polyenergid, plurinuclear, multinucleär: Vielkernig

[12] Dikaryon

[13] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon zu Chromatiden verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[14] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[15] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[16] Sporenbildung durch freie Zellbildung (Ascomycota; keine Zellzerklüftung!): Dabei werden, auf unterschiedliche Weisen beginnend, um den Zellkern mit Cisternensystemen Protoplasmaportionen des Sporangiums herausgeschnitten; da dies um jeden Zellkern individuell geschieht, bleiben zwischen den separierten Portionen noch Protoplasmareste erhalten, die bei der Sporenbefreiung eine osmotisch wirkende Rolle innehaben.

[17] Lipidmembran (Bacteria, Eukarya): Lipide, bestehend aus einem mit drei Hydroxylgruppen [–OH] versehenen Glycerinmolekül, an dem zwei Fettsäuren und ein Cholin unter Wasserabspaltung angeknüpft sind, zeigen einen hydrophilen Kopf (Glycerin und Cholin) und den hydrophoben Fettsäureschwanz; nach dem Motto Gleich zu Gleich gesellt sich gern, ordnen sich die hydrophilen Köpfe zum einen und die hydrophoben Schwänze zum anderen nebeneinander an und bilden eine geschlossene Schicht; eine Doppelmembran entsteht dann, wenn sich zwei solcher Schichten, hydrophobe Schwänze zueinander gereckt, aneinanderlegen

[18] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt

[19] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[20] Hefeknospung, Hefesprossung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die der Protoplast (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie reicht.

[21] Wirt (Parasiten, Symbionten): Opfer eines Parasiten, Partner eines Symbionten

Eingestellt am 15. März 2025

.

Sporenbildung durch freie Zellbildung bei Taphrinales (Kreide; Reinhard Agerer)

Aus dem Plasmalemma zweigen Lipiddoppelmembranen in die Zelle ab, bilden daraufhin langgezogene schalenförmige Cisternen, die des Ascus‘ Kerne umgeben und um sie Plasmaportionen herausschneiden.

Cisternenraum, weiß, umgeben von Lipiddoppelmembranen (braun-gelb-braun); Ascuswand rotbraun; Cytoplasma grau. Nicht maßstabsgetreu.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Wachstumshormon Auxin, β-Indolyl-Essigsäure (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Kohlenstoff: grau. – Sauerstoff: rot. – Stickstoff: blau. – Wasserstoff violett. Einfachbindungen: feiner grüner Strich; Doppelbindungen: breiter grüner Strich.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Taphrinales, Hexenbesen- und Gallbildnerpilze

2 Ihr Zyklus (AP)

.

In die empfängliche, nahe Umgebung;

Brachten auch Zellen, die längst schon die Teilung beendet,

Zu neuer Aktivität; wussten kaum noch wohin mit dem neue,

Übers Blatt verteilte Verband.

.

Was blieb ihnen über, als dort, wo sie lagen, beengt auch zu bleiben.

Fest mit den Nachbarn allseits verbunden,

Hoben sie, die Größe nahm zu,

Sich über die Fläche des Blattes hinaus,

Kräuselten Ränder, formten wellige Hügel,

Senkten zu Tälern das vormals grün glänzende Plan.

.

Nun finden die Hyphen Nahrung Zuhauf!

Drängen nach außen, als sie der Zellen Wände[6]

Völlig besetzt;

Bleiben aber, des Schutzes bedürfen sie weiter,

Unter der Pflanze Cuticula[7] wohlbedeckt.

Nähern sich nun dem Finale, des Lebens erhabenem Grund.

.

Zur Kette kürzerer Glieder teilen sie

Sonst noch längerzellige Hyphen,

Lassen zwei Kerne jeweils zur

Größeren Einheit sich binden [8];

Bilden, wo immer nur möglich, senkrecht zum Blatt,

Zwei diploide[9] Zellen mit

Lang schon verfügtem Ziel:

.

Die unten weilen, werden, so ihr Schicksal, zum Stiel.

Wer nach außen zur Freiheit sich streckt,

Wird von Taphrina besonders geliebt:

Sie wird zum Ascus[10], gibt sich für Nachkommen hin.

.

Sporen werden sogleich zum Sprossen[13] getrieben,

Schnellstens den letzten Raum noch mit

Schrot[14] so gefüllt;

Nur für Treibstoff bleibt ausreichend Platz!

Erhöht im Gedränge den nötigen Druck,

Reißt den Ascus am Apex zum Schlitz,

Schießt weit Sporen und Hefen[18] mit Rückstoß fort;

Sie landen, so ihre Hoffnung,

In Exsudaten[19], reichlich und süß.

.

Was finden sie dort; meistens wohl nicht?

Partner des andern Geschlechts.

Wenn ohne Erfolg, helfen Insekten[20] gern mit,

Doch sie sparen sich den letzten Akt der Sexualität, die Karyogamie[23],

Flexibel zu bleiben, für später noch auf.

.

Fußnoten

[1] Taphrina deformans: Pfirsich-Kräuselkrankheit: (Taphrinales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[2 ]Pfirsich: Prunus persica (Prunoideae – Rosaceae – Rosales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[3] Pflanzenhormone, Phytohormone: Regulieren das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen, indem sie die Zellteilung, Zelldifferenzierung und Zellstreckung steuern.

[4] Auxine: Gruppe von Wachstumsregulatoren; wirken auf Wachstums- und Differenzierungsprozesse bei Gefäßpflanzen und im Protonema der Laubmoose; β-Indolylessigsäure ist das bekannteste und häufigste davon

[5] Cytokin(in)e: Weisen multiple Wirkung auf Wachstum und Entwicklung von Pflanzen auf (finden sich aber auch in anderen Organismen), sind als Phytohormone in jeder Pflanzenzelle vertreten.

[6] Interzellulär wachsend: Wenn Hyphen nur in den Zellwänden der Pflanzen wachsen und nicht in die Zelle mit Hyphen oder Haustorien eindringen

[7] Cuticula: Wachsartiger Überzug, der nur Epidermiszellen von Blättern und jungen Sprossen und anderen der Luft ausgesetzten Geweben ohne Periderm überzieht. Durch ihre hydrophoben Eigenschaften verringern sich die Wasserverluste der Pflanze.

[8] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[9] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[10] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[11] Meiose, meiotisch, R!: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen (zu Chromatiden) schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne letztlich vorliegen.

[12] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[13 ]Hefeknospung, Hefesprossung: Wenn Hefen sich vermehren, wird an eng begrenzter Stelle die Zellwand der Zelle erweicht, so, dass intern sich erhöhender Druck dort die Zellwand nach außen beulen kann; diese Beule wird immer größer, wird sich, weil ihre Zellwand noch plastisch ist, zu einer sippenspezifischen Form entwickeln, bis sie ihre endgültige Größe erreicht hat, dann wird die Pore, durch die der Protoplast (mit Zellkern; nach Mitose) von der Mutter- in die Tochterzelle gewandert ist, durch eine Zellwand verschlossen; anschließend zerteilt sich mittig die gemeinsame Zellwand der beiden, so dass die Tochterzelle, passiv abbrechend, sich von der Mutterzelle lösen kann. Dieser Vorgang kann sich an ein und derselben Mutterzelle mehrfach wiederholen. Dadurch kommt es zu einer raschen Vermehrung der Hefezellen, solange der Energievorrat in der Zelle und um sie reicht.

[14] Schrot: Kleine Kugeln aus Metall, die in Form zahlreicher Einzelprojektile aus Gewehren verschossen werden; hier verwendet für die vielen Sporen/Hefen in Asci von Taphrina

[15] Glycogen: Ein hochverzweigtes Polysaccharid aus meist α-1,4 verknüpfter Glucose (mitunter α-1,6 am freien [–CH2OH] des Glucoserings); Speicherprodukt von Tieren, Pilzen und Bakterien

[16] Glucose, Traubenzucker: Ringförmiger Zucker mit sechs [C]-Atomen [C6H12O6]; der Ring besteht aus fünf [C]-Atomen und einem Sauerstoffatom; das restliche [C]-Atom hängt als [–CH2OH]-Gruppe an einem dem Sauerstoff benachbarten [C]-Atom; vier [–OH]-Gruppen stehen an [C]-Atomen des Rings, wobei [–CH2OH] und die dem Sauerstoff benachbarte [–OH]-Gruppe in gleicher Richtung stehen, alle anderen wechseln sich richtungsmäßig ab.

[17] Hydrolisierung, Hydrolyse: Spaltung eines Moleküls durch Einwirkung von Wasser in zwei selbständige

[18] Hefen i.e.S.: Von Ascomycota durch Knospung gebildete Einzelzellen unterschiedlichster Form; Knospungsstellen sind als Narben in der Zellwand erkennbar

[19] Exsudat (Plantae): Flüssige Ausscheidung an die Oberfläche des Blattes, Wurzel, etc.

[20] Insekten: Hexapoda (Tetraconata – Mandibulata – Arthropoda – Panarthropoda – Ecdysozoa –…)

[21] Konträrgeschlechtliche, kompatible Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig

[22] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[23] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

Eingestellt am 15. März 2025

.

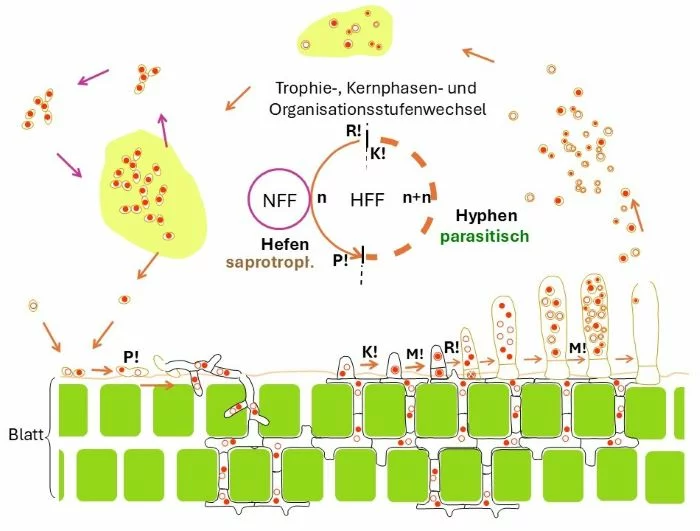

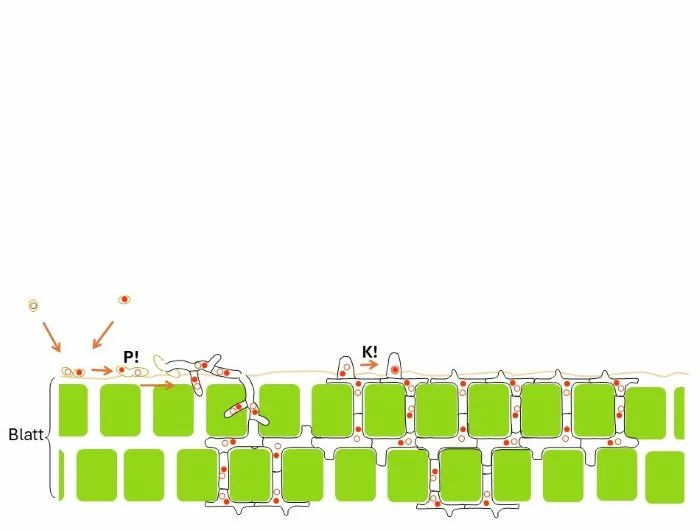

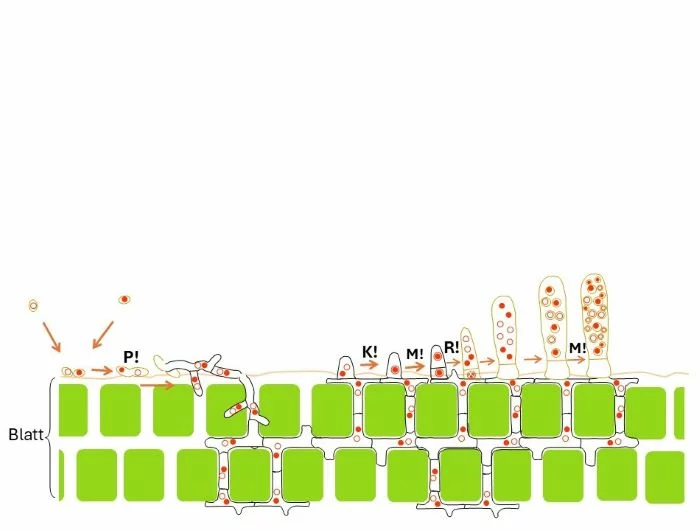

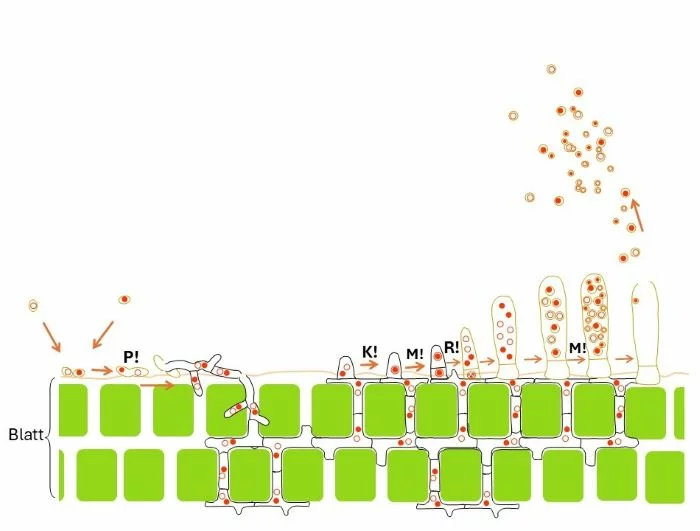

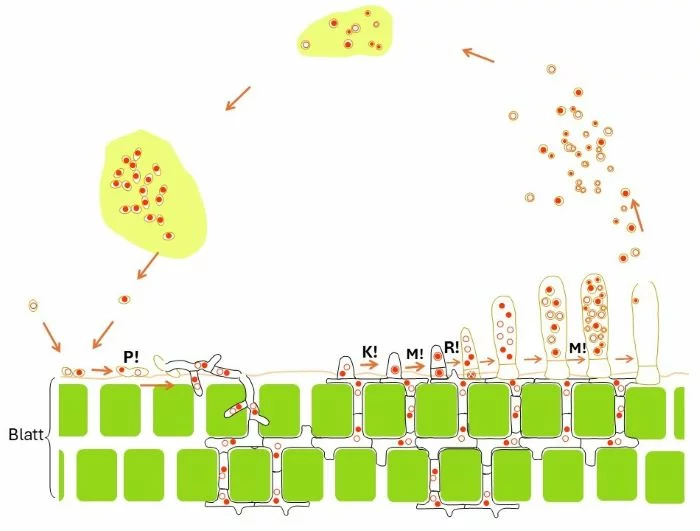

Entwicklungszyklus von Taphrina deformans, Pfirsich-Kräuselkrankheit (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Zwei konträrgeschlechtliche Sporen oder Hefezellen (dargestellt durch Punkt- und Kringelkern) landen zusammen auf des Pfirsichblattes Cuticula (braune Linie).

Nach Plasmogamie der beiden Zellen (P!), etabliert sich ein Dikaryon, das jeweils nach konjugierter, synchroner, gleichzeitiger Mitose der haploiden Kerne zwischen jedem Dikaryon (Punkt- und Kringelkern in einer Zelle) eine Zellwand einzieht. Dabei kann es sich unterhalb eines Hyphenseptums verzweigen. Nun ist das haploide Sporen-/Hefestadium, das sich nur saprotroph von zuckerhaltigen Substanzen ernähren kann, vorüber; es liegt jetzt eine dikaryotisch organisierte, trichale Hyphe vor, die nun in der Lage ist, das Blatt interzellulär zu besiedeln, also in die Zellwände ein- und weiterzuwachsen.

Sie breitet darin sich aus und erfasst womöglich das ganze Blatt, wächst immer nur interzellular mit ihren dikaryotischen Hyphen.

Wenn die Zeit dazu reif ist, gliedern sich von den subcuticulär wachsenden Hyphen Zellen senkrecht ab und durchbrechen die Cuticula (braune Linie). In dieser Zelle erfolgt die Karyogamie (K!).

Eigenartigerweise teilt sich nun die diploide Zelle mitotisch; dabei ergibt sich eine unten liegende Stielzelle und die darüber liegende ascusbildende Zelle. Der Zellkern der Stielzelle wird aufgelöst (weißes Kreuz), die Ascuszelle vollzieht die Meiose (R!). Es entstehen dabei wieder konträrgeschlechtliche Kerne (Punkt- und Kringelkerne).

Durch eine weitere mitotische Teilung wird die Zahl der Kerne auf 8 erhöht, wonach, wie für Ascomycota typisch, durch freie Zellbildung 8 Sporen entstehen; Restcytoplasma bleibt im Ascus zwischen den Sporen erhalten.

Diese 8 Sporen können nun mit Hefen sprossen, so dass der größer werdende Ascus mit Sporen und Hefen gefüllt ist.

Das Restcytoplasma enthält zu Zucker hydrolisiertes Glycogen, das, osmotisch wirksam, Wasser in die Zelle zieht, den Druck im Ascus erhöht, bis bei zu hohem Druck, der Ascus druckentlastend sich an der Spitze mit einem Schlitz öffnet und so Sporen und Hefen in die Umwelt schleudert.

Die ausgeschleuderten Sporen und Hefen landen irgendwo, bestenfalls auf einem Pfirsichblatt und dessen zuckerhaltigem Exsudat. Die Hefen können sich darin vermehren; warten auf Vektoren zur Ausbreitung in andere Exsudatstropfen (gelbliche Flächen), werden aber, falls konträrgeschlechtliche Zellen darin schon vorhanden sind, nach der ersten Landung Plasmogamie mit einem Partner vollziehen (P!), oder womöglich erst nach irgendeinem weiteren Ortswechsel und dann mit den entstehenden dikaryotischen Hyphen in das Blatt eindringen. Damit ist der Hauptkreislauf (braune Pfeile) geschlossen.

In einem asexuell verlaufenden Nebenkreislauf (violette Pfeile) können sich die Hefen immer wieder vermehren, solange sie zuckerhaltiges Substrat vorfinden. (Hier nur für Punktkernhefen dargestellt; gleiches gilt natürlich für Kringelkernhefen).

In einem Kreislaufschema zusammengefasst, ergibt sich ein haplo-dikaryotischer Generationswechsel (HFF) von haploiden Hefen (n, durchgezogene dünne Linie) und dikaryotischen Hyphen (n+n, unterbrochene dicke, braune Linie), wobei sich die Hefen in einer Nebenfruchtform (NFF) asexuell vermehren können, um die Chancen zu erhöhen, möglichst viele Partner- und Wirtstreffer zu erzielen.

Es liegt hiermit fest kombiniert in diesem Generationswechsel ein Trophiewechsel (saprotrophes Hefewachstum; parasitisches Hyphenwachstum), ein Kernphasenwechsel (haploider Gametophyt; dikaryotischer Sporophyt) und ein Organisationsstufenwechsel (hefig; hyphig) vor.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

In den nachfolgenden zwölf Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 15. März 2025

.

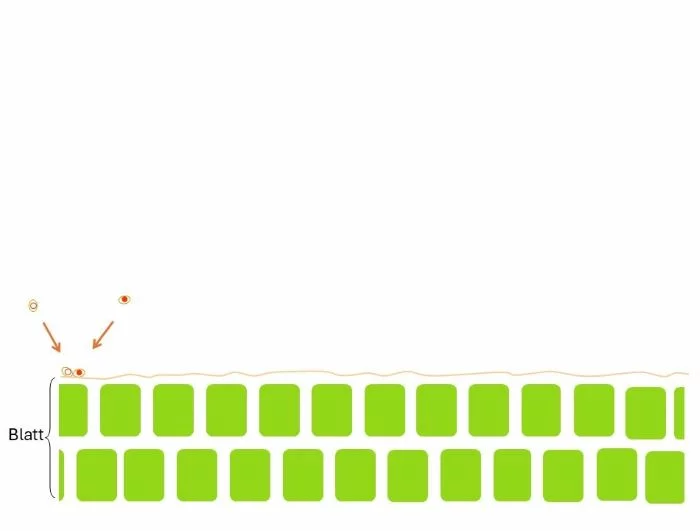

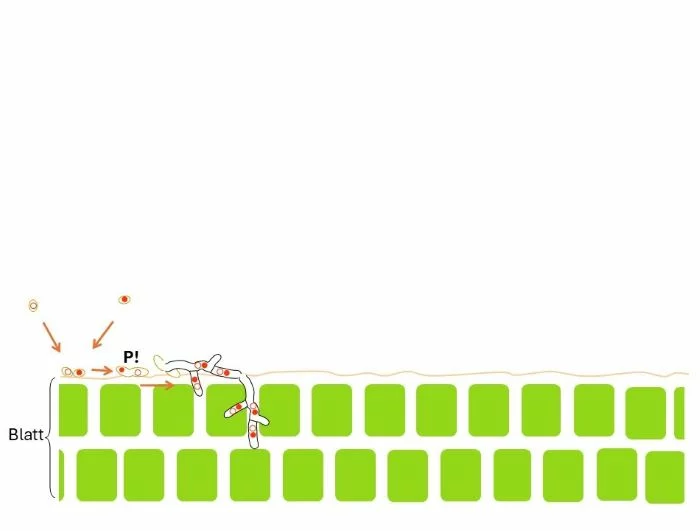

Zwei konträrgeschlechtliche Sporen oder Hefezellen (dargestellt durch Punkt- und Kringelkern) landen zusammen auf des Pfirsichblattes Cuticula (braune Linie).

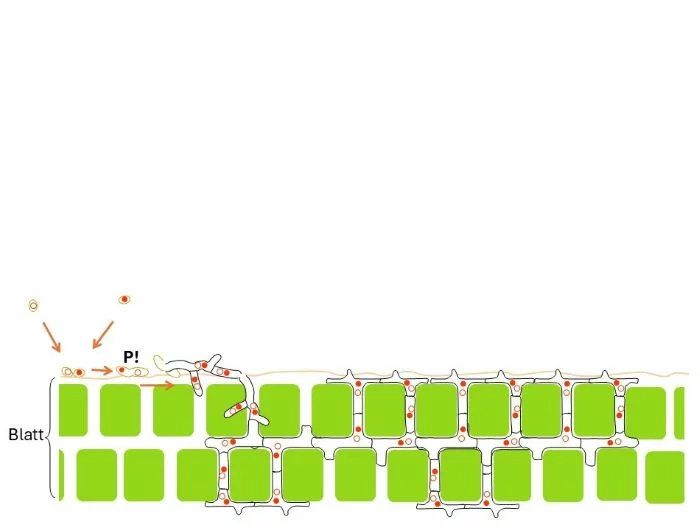

Nach Plasmogamie der beiden Zellen (P!), etabliert sich ein Dikaryon, das jeweils nach konjugierter, synchroner, gleichzeitiger Mitose der haploiden Kerne zwischen jedem Dikaryon (Punkt- und Kringelkern in einer Zelle) eine Zellwand einzieht. Dabei kann es sich unterhalb eines Hyphenseptums verzweigen. Nun ist das haploide Sporen-/Hefestadium, das sich nur saprotroph von zuckerhaltigen Substanzen ernähren kann, vorüber; es liegt jetzt eine dikaryotisch organisierte, trichale Hyphe vor, die nun in der Lage ist, das Blatt interzellulär zu besiedeln, also in die Zellwände ein- und weiterzuwachsen.

Sie breitet darin sich aus und erfasst womöglich das ganze Blatt, wächst immer nur interzellular mit ihren dikaryotischen Hyphen.

Wenn die Zeit dazu reif ist, gliedern sich von den subcuticulär wachsenden Hyphen Zellen senkrecht ab und durchbrechen die Cuticula (braune Linie). In dieser Zelle erfolgt die Karyogamie (K!).

Eigenartigerweise teilt sich nun die diploide Zelle mitotisch; dabei ergibt sich eine unten liegende Stielzelle und die darüber liegende ascusbildende Zelle. Der Zellkern der Stielzelle wird aufgelöst (weißes Kreuz), die Ascuszelle vollzieht die Meiose (R!). Es entstehen dabei wieder konträrgeschlechtliche Kerne (Punkt- und Kringelkerne).

Durch eine weitere mitotische Teilung wird die Zahl der Kerne auf 8 erhöht, wonach, wie für Ascomycota typisch, durch freie Zellbildung 8 Sporen entstehen; Restcytoplasma bleibt im Ascus zwischen den Sporen erhalten.

Diese 8 Sporen können nun mit Hefen sprossen, so dass der größer werdende Ascus mit Sporen und Hefen gefüllt ist.

Das Restcytoplasma enthält zu Zucker hydrolisiertes Glycogen, das, osmotisch wirksam, Wasser in die Zelle zieht, den Druck im Ascus erhöht, bis bei zu hohem Druck, der Ascus druckentlastend sich an der Spitze mit einem Schlitz öffnet und so Sporen und Hefen in die Umwelt schleudert.

Die ausgeschleuderten Sporen und Hefen landen irgendwo, bestenfalls auf einem Pfirsichblatt und dessen zuckerhaltigem Exsudat. Die Hefen können sich darin vermehren; warten auf Vektoren zur Ausbreitung in andere Exsudatstropfen (gelbliche Flächen), werden aber, falls konträrgeschlechtliche Zellen darin schon vorhanden sind, nach der ersten Landung Plasmogamie mit einem Partner vollziehen (P!), oder womöglich erst nach irgendeinem weiteren Ortswechsel und dann mit den entstehenden dikaryotischen Hyphen in das Blatt eindringen. Damit ist der Hauptkreislauf (braune Pfeile) geschlossen.

In einem asexuell verlaufenden Nebenkreislauf (violette Pfeile) können sich die Hefen immer wieder vermehren, solange sie zuckerhaltiges Substrat vorfinden. (Hier nur für Punktkernhefen dargestellt; gleiches gilt natürlich für Kringelkernhefen).

In einem Kreislaufschema zusammengefasst, ergibt sich ein haplo-dikaryotischer Generationswechsel (HFF) von haploiden Hefen (n, durchgezogene dünne Linie) und dikaryotischen Hyphen (n+n, unterbrochene dicke, braune Linie), wobei sich die Hefen in einer Nebenfruchtform (NFF) asexuell vermehren können, um die Chancen zu erhöhen, möglichst viele Partner- und Wirtstreffer zu erzielen.

Es liegt hiermit fest kombiniert in diesem Generationswechsel ein Trophiewechsel (saprotrophes Hefewachstum; parasitisches Hyphenwachstum), ein Kernphasenwechsel (haploider Gametophyt; dikaryotischer Sporophyt) und ein Organisationsstufenwechsel (hefig; hyphig) vor.

Eigenem Vorlesungsmanuskript entnommen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Taphrinales, Hexenbesen- und Gallbildnerpilze

3 Der Parasiten Gesicht (AP)

.

Hormone[1], von Fremden gegeben, ändern oft Aussehen, Größe und Form.

Besonders Dosierung, Menge und Zeit der Applikation,

Auch der Empfänger Gene, ihre Konstitution,

Nehmen Einfluss auf Verlauf und Befund. –

.

Nimmt gehörige Mengen des Zuckers[4], zu Früchten sollte er fließen,

– Die Samtenen[5] sollte er eigentlich süßen –

Schmälert zum Nachteil des Obstbaus, Ertrag und Gewinn. –

.

Als einzig akzeptierbaren Wirt;

Erweist sich scheinbar erkenntlich,

Doch welch eine Arglist!

Verhindert als ‚Preis‘ die Bildung des Steins[10]!

Weißlich rötlich werden die Früchte anstelle anziehenden Blaus,

Dazu mit Runzeln noch auf ihrer Haut.

.

Weißlicher Reif überzieht zwar die Frucht,

Doch keine Schicht schützenden Wachs‘[11]!

Ihre Köpfe zur Fläche, dicht an dicht vereint. –

.

Der Traubenkirsche[14] ergeht es noch schlimmer:

Wenn Taphrina padi[15] erfasst ihren Baum,

Kommt kaum eine Frucht mit Samen zur Reife;

Dann begräbt sie jeden nachwuchserhoffenden Traum. –

– Doch was sie will, bleibt ihr verwehrt[19]–

Um sie mit roten Zungen an Stelle der grünen, bald

Bräunenden, holzigen Schuppen zu schmücken.

Fragt sich, warum gerade mit Rouge

Taphrina alni die Zäpfchen verziert.

.

Will jemand sie locken, die Sporen zu nehmen,

Zur Freude des Partners zu Süßem sie bringen?

Wer trug sie im Frühjahr aber, wenn neue sich bilden,

Auf Alnus incana[20] wieder zurück,

Auf Bäume, die Winde bestäuben,

Nichts den Insekten bieten, was attraktiv?

Oder lecken doch so manche an Grauerlenstellen,

Was nur noch niemand bis heute entdeckt? –

.

Taphrina betulinas[21] Leben ist ganz anderer Art:

Sie will nicht saftige Früchte und Blätter,

Keine Zäpfchen der Birke.

Sie legt auf Zweige der Birke[22] sehr großen Wert!

Zwingt sie wiederholt zum Verzweigen:

Dicht wie Nester, oft wie ein Ball,

Hängen sie in der Krone der Birke;

Werden, des Aussehens wegen, Hexenbesen genannt.

Ihre Hefen finden sich auf den Birken immer zurecht, denn

Blutungssäfte[23] entströmen, zumindest im Frühjahr, jedem verletzen Ort. –

.

Nicht, dass nur Taphrina auf solche Ideen käme!

Wachstumshormonen[27] das Gleiche zu tun:

Mehr von dem noch zu bilden, was den Schmarotzern[28] so wert.

.

Fußnoten

[1] Phytohormone, Pflanzenhormone: Regulieren das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen, indem sie die Zellteilung, Zelldifferenzierung und Zellstreckung steuern.

[2] Taphrina deformans: Pfirsich-Kräuselkankheiterreger (Taphrinales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[3] Pfirsich: Prunus persica (Prunoideae – Rosaceae – Rosales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[4]Z ucker: hier Glucose, Fructose, Saccharose

[5] Pfirsichfrüchte

[6] Taphrina pruni: Narrentaschenerreger an Zwetschge und Pflaume (Taphrinales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[7] Prunus domestica: Zwetschge, Pflaume (Prunoideae – Rosaceae – Rosales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[8] Zwetschge: Prunus domestica subsp. domestica (Prunoideae – Rosaceae – Rosales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[9] Pflaume:Prunus domestica subsp. italica (Prunoideae – Rosaceae – Rosales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[10] Stein (Frucht): Teil der Steinfrucht (Endocarp); ohne Mesocarp (saftiger Teil) und Exocarp (Außenhaut)

[11] Wachse: Gemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen (also nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff und damit hydrophob), das bei über 40oC schmilzt und dann eine Flüssigkeit niedriger Viskosität bildet. Wachse sind nahezu unlöslich in Wasser; können in ihrer chemischen Zusammensetzung und Herkunft sehr unterschiedlich sein, sie werden daher heute durch ihre mechanisch-physikalischen Eigenschaften definiert. Hauptkomponenten dieser natürlichen Stoffgemische sind Ester von Fettsäuren mit langkettigen, aliphatischen, primären Alkoholen.

[12] Ascus, Schlauch: Meiosporangium der Ascomycota

[13] Schrot (Jagd): Kleine Kugeln aus Metall, die in Form zahlreicher Einzelprojektile aus Gewehren verschossen werden; hier verwendet für die vielen Sporen/Hefen in Asci von Taphrina

[14] Traubenkirsche: Prunus padus (Prunoideae – Rosaceae – Rosales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae –…)

[15] Taphrina padi: Narrentaschenerreger an Traubenkirsche (Taphrinales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[16] Taphrina alni: Rotzungenerreger an Grauerlenzäpfchen (Taphrinales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[17] Grauerle: Alnus incana (Betulaceae – Fagales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – …)

[18] Weibliche Zäpfchen (Erlen): Die stark reduzierten Blüten (Blütenstände) der Erlen sind zu ovalen bis kugligen bis eiförmigen, holzigen Zäpfchen zusammengefasst

[19] Warten auf Blütenstaub

[20] Alnus incana: Grauerle (Betulaceae – Fagales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – …)

[21] Taphrina betulina: Hexenbesenerreger an Betula (Taphrinales – Taphrinomycetes – Taphrinomycotina – Ascomycota – Dikarya –…)

[22] Birken: Betula (Betulaceae – Fagales – ZyFaRoFaCu-Verwandtschaft – Rosanae – Rosidae – …)

[23] Blutungssaft, Blutfluss (Bäume, Sträucher): Ausscheidung süßen Saftes nach einer Verletzung von Phloem oder Xylem

[24] Bakterien: Bilden zusammen mit Archäen die sog. Prokaryo(n)ten, die noch keinen echten Zellkern und keine komplex gebauten Chromosomen besitzen. Sie unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Deshalb wurden die Archäen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts als eigene Organismen-Domäne der Domäne der Bakterien gegenübergestellt

[25] Viren: (Viren – Bacteria)

[26] Milben: Acari (Apulmonata – Lipoctena – Arachnida – Euchelicerata – Chelicerata –…)

[27] Phytohormone

[28] Schmarotzer, Parasit: Ein Organismus lebt auf Kosten eines anderen.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Verschiedene Taphrina-Arten (Originale; Reinhard Agerer)

Taphrina deformans (links): Dass die Bezeichnung Kräuselkrankheit zurecht gewählt ist, lässt ein Vergleich von unbefallenen Blättern (oben rechts) mit den befallenen erkennen.

Taphrina pruni (Mitte): Auch der Name Narrentaschen leuchtet ein, ist doch die befallene Zwetschge mehr als doppelt so groß wie die noch unreife grüne; die befallene wird niemals blau und essbar werden; der weißliche Belag der Narrentasche rührt von dichtgelagerten Asci her.

Taphrina alni (rechts): Die sonst noch grünen Schuppenblättchen der weiblichen Zäpfchen sind hier zum Teil erheblich vergrößert und rot gefärbt. Der Name Rotzungenerreger ist wohl auch nicht schlecht gewählt.

Eingestellt am 15. März 2025

.

Taphrina betulina

Autor: Nicolás Tamargo

Lizenz: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication; unverändert

Eingestellt am 15. März 2025

.

Endpunkt erreicht