Dictyotales

zum Glossar über:

Dictyotales, Netzbraunalgen

1 Wesentliche Fortschritte

.

Von trichaler[1] Organisation nehmen Dictyotales weitgehend Abstand.

Nur fürs Verkrallen am und im Substrat[2] greifen sie darauf noch zurück.

Formen echtes Gewebe[3]

Für den nach oben gerichteten Teil.

.

Was in mikroskopischer Sicht in regelmäßigen Netzen sich ausdrückt;

Doch auch die dritte Dimension vergessen sie nicht:

Um widerstandsfähig zu werden, bauen sie den

Blattartigen Körper zwei bis vierschichtig auf,

Wobei die innere Schicht mit größeren Zellen meist nur Stabilität soll besorgen;

Die äußeren, chloroplastenreich[8], regional nochmals periklin sich teilend,

Stellen sich in der Netzbraunalgen Fortpflanzungsdienst.

.

Scheitelzellen können mitunter sich der Quere nach[9] teilen,

So, dass zwei gleichberechtigte Führungszellen entsteh‘n

Und jede nun den eignen Bereich konstruiert,

Damit gegabelte, dichotome Ränder, gar Bänder werden daraus.

.

Fassen Fortpflanzungsbehälter zu Gruppen zusammen,

Weil ihnen Einzelnstehende wohl zu wenig geschützt. –

.

Wesentliches ändert sich im Fortpflanzungsgebaren:

Doch verzichten sie auf ihre Peitschengeißel[16];

Zudem änderten sie sich zur Birnenform.

.

Weibliche Gameten verloren die Geißeln,

Bleiben unbeweglich, werden entschieden größer dafür,

Stopfen sich voll mit Reserven,

Was dem jungen Sporophyt[17] zugute dann kommt.

.

Auch des Sporophyten Sporen bewegen sich nicht eigenständig,

Lassen, sobald sie‘s Sporangium verlassen, die dort zu viert entsteh‘n,

Sich von der Strömung treiben und hoffen,

Wenn nach unten sie sinken, auf nicht zu tief liegenden, festen Grund.

.

Eines aber gleicht dem, was auch Ectocarpales[18] schon zeigten:

Ihre Generationen sind gleichgestaltet, isomorph[19],

Planen männliche, sowie weibliche Gametophyten[20],

Doch unterscheiden sich ihre Moleküle ein wenig,

Damit der richtige Gamet auch wirklich zum wartenden Partner gelangt.

.

Obwohl es so wichtig wäre, sich auch asexuell[24] zu vermehren,

Verzichten, manche zumindest, auf diese arterhaltende Strategie;

Womöglich gar alle, darüber aber wird nichts berichtet.

Sie haben‘s überlebt. Wer weiß schon warum.

Ist vielleicht gar die reservenvolle Eizelle,

Oder der Gametangien Packen zu Sori der Grund?

.

Fußnoten

[1] Trichal: Gebaut aus einzellreihigem Faden, wobei jede Zelle funktionell nur einen Zellkern besitzt, n, 2n (oder n+n, Dikaryon, bei Pezizomycotina und Agaricomycotina)

[2] Substrat: Allgemeine Bezeichnung für feste, unterstützende, tragende oder nährende Substanz

[3] Echtes Gewebe, Parenchym: Hierbei sind die Zellen allseits mit den Nachbarzellen durch gemeinsame Zellwände verbunden.

[4] Scheitelzelle: Eine Zelle am oberen Ende eines Organismus (Plantae, Chromalveolata), die durch ständige Teilung für das Verlängern, Vergrößern, sorgt, weil, davon ausgehend, alle weiteren Zellen entstehen, also von ihr abstammen.

[5] Echtes Gewebe

[6] Periklin: parallel zur Oberfläche

[7] Antiklin: senkrecht zur Oberfläche

[8] Chloroplasten, sekundäre: Sind durch Aufnahme und Endosymbiose eines bereits chloroplastenbesitzenden Eukaryoten entstanden, so wie dies für alle Chromophyta gilt. Der aufgenommene Eukaryot wurde bis auf den Chloroplasten fast gänzlich reduziert; gelegentlich geben Nucleomorphe noch Hinweis darauf und der in Chloroplasten erhaltene Augenfleck. Auch die durchgehende ER-Cisterne um den Chloroplasten herum kann als Indiz für einen aufgenommenen Eukaryoten betrachtet werden: Hierbei gilt die innere Lipiddoppelmembran dieser ER-Cisterne als Plasmalemma der endocytotisierten Alge, die äußere als Membran der Verdauungsvakuole des aufnehmenden heterokonten Eukaryoten.

[9] Antiklin

[10] Sorus: Zusammenfassung von Fortpflanzungsbehältern zu größeren Einheiten, die oft durch randliche Strukturen geschützt werden.

[11] Phykologen: Sich mit Algen beschäftigende Experten

[12] Gametangien: Behälter für Gameten; oder für Zellkerne, die, ohne Gameten zu bilden, dazu bestimmt sind, früher oder später über Karyogamie der sexuellen Fortpflanzung zu dienen

[13] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[14] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[15] Wimpergeißel: Geißel mit Mastigonemen

[16] Peitschengeißel: Als Peitschengeißel wird die oft nach hinten schlagende, unbewimperte Geißel der heterokont begeißelten Organismen bezeichnet.

[17] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid, haploide Sporen

[18] Ectocarpales: Außenfrüchtler (Phaeophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – …)

[19] Isomorpher Generationswechsel: Haploide Generation (Gametophyt) und diploide Generation (Sporophyt) sind gleich gestaltet

[20] Heterothallisch, diözisch: Weibliche und männliche Gameten werden auf unterschiedlichen Gametophyten gebildet

[21] Pheromon: Von Organismen produzierter und abgesonderter (Duft)stoff, der Stoffwechsel und Verhalten anderer Individuen der gleichen Art beeinflusst

[22] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[23] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[24] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Dictyotales, einige Beispiele im Habitus

Links oben: Padina pavonica

Autor: Holger Krisp

Lizenz: Creative Commons Attribution 3.0 Unported license; unverändert

Rechts oben: Dictyota dichotoma; auf saugfähiges Papier gelegt und getrocknet (herbarisiert)

Autor: Daderot

Lizenz: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication; unverändert

Links unten: Taonia atomaria; auf saugfähiges Papier gelegt und getrocknet (herbarisiert)

Autor: Pierre-Louis Crouan & Hippolyte-Marie Crouan

Lizenz: public domain; unverändert

Rechts unten: Dictyopteris polypodioides

Autor: JanRehschuh

Lizenz:Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

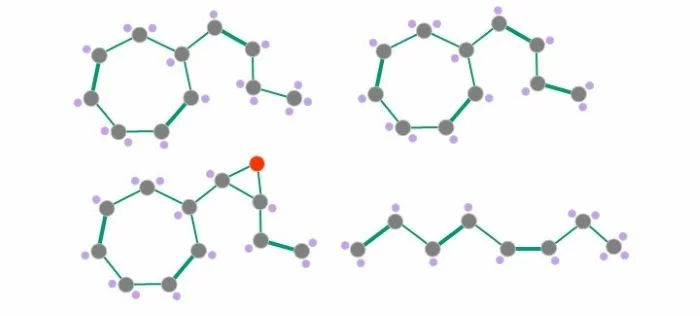

Pheromone der Phaeophyceae (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Links oben: Ectocarpen (Ectocarpus spp.) - Rechts oben: Dictyoten (Dictyota dichotoma)

Links unten: Lamoxiren (Laminaria) - Rechts unten: Fucoserraten (Fucus)

Nach van den Hoek et al. (1995), S. 180, Abb. 12.9

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

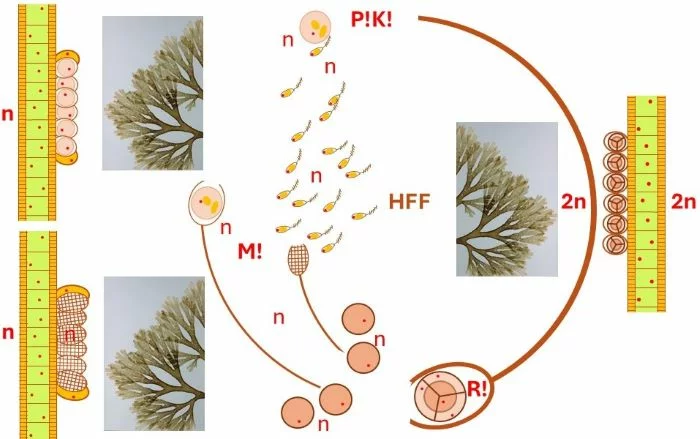

Lebenszyklus von Dictyota dichotoma (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

In einem Meiosporangium (unten, rechts von der Mitte) des diploiden Sporophyten (2n; große rote Punkte; ganz rechts), dessen Sporangien in einem Sorus angeordnet sind, erfolgt die Meiose (R!), worauf vier haploide (n; kleine rote Punkte) tetraedrisch angeordnete Aplanosporen gebildet werden.

Die unbegeißelten haploiden (n; kleine rote Punkte) Sporen werden frei, zwei sind männlich, zwei weiblich. Sie wachsen zu haploiden weiblichen und männlichen Gametophyten aus (n; kleine rote Punkte; ganz links), an deren Thalli männliche Gametangien (auch Antheridien genannt) zu von sterilen Zellen umhüllten Sori zusammengefasst sind (links unten) und in gleicher Weise die weiblichen Gametangien, Oogonien, mit je einer unbeweglichen Eizelle (links oben).

Eizellen (n; kleine rote Punkte) und Spermatozoide (n; kleine rote Punkte) werden frei; die birnförmigen Spermatozoide tragen nur eine nach vorne gerichtete Wimpergeißel.

Treffen sich Eizelle und ein Spermatozoid, vermittelt durch das Pheromon Dictyoten, erfolgt die Plasmogamie (P!) und unmittelbar anschließend die Karyogamie (K!). Damit liegt eine diploide Zygote vor, die danach zum diploiden Sporophyten (rechts außen) auswächst.

Damit ist der sexuelle Kreislauf (HFF) geschlossen, eine Nebenfruchtform (NFF) existiert nicht. Die Habitusbilder deuten an, dass es sich hier um einen isomorphen Generationswechsel handelt. Die Fortpflanzung erfolgt oogam.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht