Pennales

zum Glossar über:

Pennales, Bilateralsymmetrische Kieselalgen

1 Schlank

.

Je länger, bei gleichem Volumen, die Zelle sich gibt,

So stärker wächst die wirksame Fläche

Zum ununterbroch‘nen Verweilen in Schwebe:

Ein Vorteil für lichtorientiertes Leben!

.

Ein Trend, der Ellipsa[1] gleichfalls erfasst,

Nachkommen diesbezüglich mehr und mehr anpasst,

Doch ohne auf Folgekosten im Innern zu achten,

Denen Vakuolen bald gegenübersteh‘n. –

.

Je vier Schlauchvakuolen, einem Knoten der Mitte entspringend,

Quälen sich deckel- und bodennah, der Enge wegen aneinander entlang,

Lassen ausreichend Platz, Zweige nach außen zu schaffen,

Doch zwischen sich kaum einen Raum:

Je zwei nehmen die eine Richtung,

Die andern wachsen entgegengesetzt;

Jeweils die schnellsten erreichen als Erste das Ende der langgezogenen Schale,

Wenden sich spitzkehrig um,

Wachsen den nachhinkenden Schläuchen entgegen,

Verschmelzen mit ihnen zum langgezogenen, englumigen Ring.

.

Der dünne Spalt, die spätere Raphe[2], zwischen den Schläuchen bleibt frei.

Die zentrale Vakuole ähnelt frappant einem Knoten,

Auch zur Mitte hinorientierte Schlauchvakuolengrenzen

Werden mit Kieselsäure bestückt.

Nach außen liegt reichlich Platz für Vakuolen als späteres Netz.

.

Der Schlauchvakuolen Zweige wachsen als Schalung für Wände

Aus silikatverstärktem Material

Hinein in das randliche Plasma[5] der Zelle,

Verzieren Deckel und Boden mit Poren und Mustern nach Wahl.

.

Fußnoten

[1 ]Ellipsa: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Pennales

[2] Raphe: Spalt in Boden und Deckel pennaler Kieselalgen als Voraussetzung für ihre Eigenbeweglichkeit

[3] Kieselsäure: [Si(OH)4]

[4] Mit Glucanen und Proteinen

[5] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

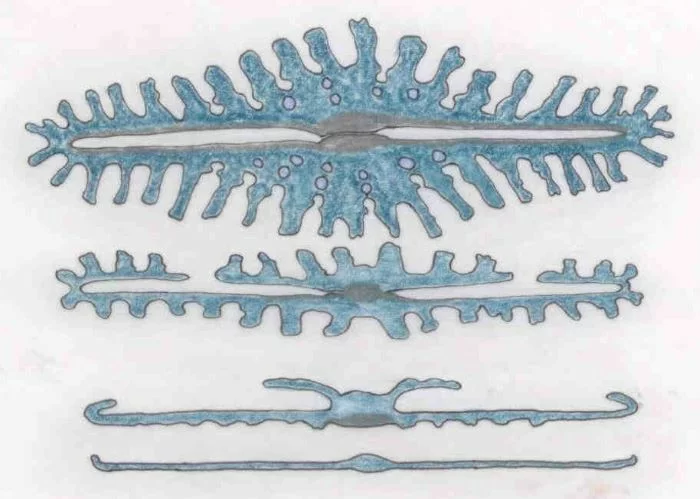

Aufbau und Ontogenie der Raphe einer Pennalen Kieselalge am Beispiel von Navicula, so wie es möglicherweise für viele Pennales gilt. Seitenteile werden danach erst und in einfacherer Organisation ergänzt. Die Entwicklung der Raphe und der Beginn der Kammerbildung wird nur für einen der beiden neu zu bildenden Böden gezeigt.

Nach: van den Hoek et al. (1993), S. 144, Abb. 9.4 (Tusche, Kreide; Reinhard Agerer)

Ganz unten: Ausgehend von einem zentralen Vesikel treiben, nachdem sich die Zelle geteilt hatte und die beiden neuen Böden gebildet werden sollen, Schläuche (dunkelblau; schwarze Linie Lipiddoppelmembran), wohl durch apikale Anlagerung von Vesikeln, in beide Richtungen gegen die verjüngten Enden der neu zu bildenden Kieselalgenschale.

Darüber: Nachdem diese das Ende erreichten, biegen sie um und verlängern sich zurück Richtung Zentrum; gleichzeitig wächst aus dem zentralen Vesikel ein zweites Paar Schläuche aus, das sich ebenfalls Richtung verschmälerter Peripherie orientiert. Schon bevor dieses Paar sich stärker verlängern konnte, zeigen sich am ersten an nach außen orientierter Seite leichte Ausbuchtungen. Im zentralen Vesikel, der zum Knoten werden wird, werden erste Ablagerungen von Silikat sichtbar (dunkelgrau).

Darüber: Nur wenig noch verlängert sich das zweite Paar Schläuche. Der Treffpunkt der beiden Paare ist noch nicht erreicht, schon treiben überall peripher seitliche Zeige aus. Der Knoten ist nun gefüllt mit amorphem Silikat.

Ganz oben: Langsam und schnell wachsende Paare trafen sich, vereinten sich mit ihren Spitzen, schließen nun beidseits des Knotens die Raphe ein. Raphenzugewandt lagern die Schläuche Silikat ein. Den Knoten durchzieht eine Engstelle der Raphe. Auch das restliche Lumen der Raphe wird später erheblich verengt. Die seitlich ausgewachsenen Lappen wurden länger, anastomosieren basal miteinander und schließen nach und nach Alveolen (hellblau) ein, die, wie bei Centrales, als Schablonen für die Kammern der Wände dienen. Lappen und Alveolen breiten sich über den ganzen Boden aus und ergeben schließlich ein arttypisches Muster.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Pennales, Bilateralsymmetrische Kieselalgen

2 Stocherkahn

.

Navicula[1] zeigt, was sie kann:

Rast mit fünfunddreißig Stundenmillimetern voran,

Trifft sich mit Ihresgleichen

Zum ewig fast dauernden Stelldichein.

.

Oft schon schien die Weise

Der schnellen Bewegung geklärt,

Bis neue Details alte falsifizierten

Und die Suche von vorne wieder begann.

.

Wenn nicht doch noch alles täuscht,

Ist jetzt die Frage geklärt:

Auf einer Stelzenreihe marschiert sie dahin!

Neugierig wie dies geschieht? –

.

Begleitet von längsverlaufenden Bündeln Actinfilamenten[4],

Mit tausend und mehr Transportvesikeln[5] assoziiert;

Sie sind der neuen Erkenntnis zentraler Befund.

.

Feinste Fäden Glucans[6], schön gebündelt,

Schützt die Vesikelmembran vor Wasser.

Hält sie vorerst noch trocken,

Später wird aber Wasser gebraucht.

.

Dem Faltenrücken entlang geordnet,

Reihen sich, frei im Plasmalemma beweglich,

Mikroporen zur zellumlaufenden Schwimmkolonie,

Ständig für Andockmanöver herangebrachter Vesikel bereit.

.

Frei beweglich sind die Poren,

Doch Ordnung hält das Actin.

Zieht sie als Drehkarussell,

Als geschlossenen, endlos laufenden Ring

Mit glucanbefüllten Vesikeln an ihrem Rücken;

Docken entleert dann wieder ab.

.

Drückten Glucanfilamente durch des Plasmalemmas Poren,

Hinein in der Raphe verengten Spalt.

Gierig umgebendes Wasser saugend,

Verlängern sie sich, verdicken sich zur elastischen Stelze,

Ragen etwas aus der Enge hervor, halten in der Pore aber sich fest

Und stemmen, weil von Actin die Pore gezogen, das Schiffchen Stück für Stückchen dahin.

.

Nur am Knoten und am Ende der Raphe,

Beladen Vesikel vorbeikommende Poren nicht.

Viele Glucane gehen offensichtlich verloren,

Denn eine Schleimspur ist dafür Indiz.

.

So ist ein hochkomplexes System etabliert.

Wie schwer wohl fielen Diatomeen die ersten Schritte dafür?

Wo und wie war der Anfang,

Wo die Idee fixiert im Genom?

.

Nicht selten wird eine einzige Raphe gelegt,

Rücklings scheint sie Monoraphiden[7] nicht nötig.

Warum darauf manche wieder gänzlich verzichten,

.

Fünfzig Millionen Jahre nach Centrillas[10] Lebensbeginn

Erwies sich endlich diese Methode serienreif.

Doch auch Centrillas fortgeschritt‘ner Verwandtschaftskreis

– Oft als eigene Ordnung, Coscinodiscales, apostrophiert –

Hält sich nicht immer reglos am Ort.

.

Ein Röhrenorgan steht ihnen, exzentrisch gelegen, hervor.

Mit zum Stiel geformten, verschleimten Glucanen sitzen sie fest.

Aus dem Inneren zum Tänzeln vielleicht noch gebracht,

Ist Folge der Radiärsymmetrie[11]:

.

Der Coscinodiscen Schalen zeigen oft je nach Art ein

Solches Röhrenorgan, womit sie fest sich fixieren an das Substrat,

Nicht vertragen zu werden von der Strömung des Wassers.

Weil viel älter der Radiärsymmetrischen Schalen, die gefunden im Kieselgur[12],

– Sie existieren zumindest seit einhundertundzwanzig Millionen Jahren,

Pennales erst etwa seit siebzig Millionen davon –

Nehmen Experten an, Raphen hätten den Ursprung in solch einem Röhrenorgan.

Denn auch manche Pennales setzten auf diese Methode;

Jedoch jenseits des Raphenendes nur.

.

Fußnoten

[1] Navicula: Schiffchen-Kieselalge (Pennales – Bacillariophyceae – Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola” –…)

[2] Plasmalemma: Zellmembran (Lipiddoppelmembran) von Organismen mit starrer Zellwand; wird oft als Gegenstück zum Tonoplasten betrachtet, der im Zellinneren eine größere Saftvakuole umgibt;

[3] Raphe (Kieselalgen): Längsspalt in Boden und Deckel pennaler Kieselalgen als Voraussetzung für ihre Eigenbeweglichkeit

[4] Actinomyosin-Komplexe: Actin bildet mit Myosin für Bewegungen in Zellen Komplexe mit mehreren Fibrillen; Myosin als Motorprotein, kann Verknüpfungen zu verschiedenen Actin-Fibrillen herstellen und dadurch die Fibrillen aneinander vorbeiziehen, was in Zellbewegungen münden kann.

[5] Vesikel (Zellvesikel): Kleine, abgegliederte, rundliche, doppelmembranumhüllte Behälter.

[6] Glucane: Generelle Bezeichnung für aus Zuckern entstandene Substanzen

[7] Monoraphid: Pennales mit nur einer, der ventralen Raphe

[8] Benthal: Lebensbereich am, auf dem und im Boden von Gewässern

[9] Pelagial: Uferferner Freiwasserbereich oberhalb der Bodenzone (Benthal)

[10] Centrilla: Bezeichnung für hypothetischen Vorfahren der Centrales

[11] Radiärsymmetrisch: Durch einen Gegenstand, Organismus oder Organismenteil lassen sich mehr als zwei Symmetrieebenen legen

[12] Kieselgur; Kieselerde: Ein aus fossilem Diatomeenschlamm entstandenes Sedimentgestein

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

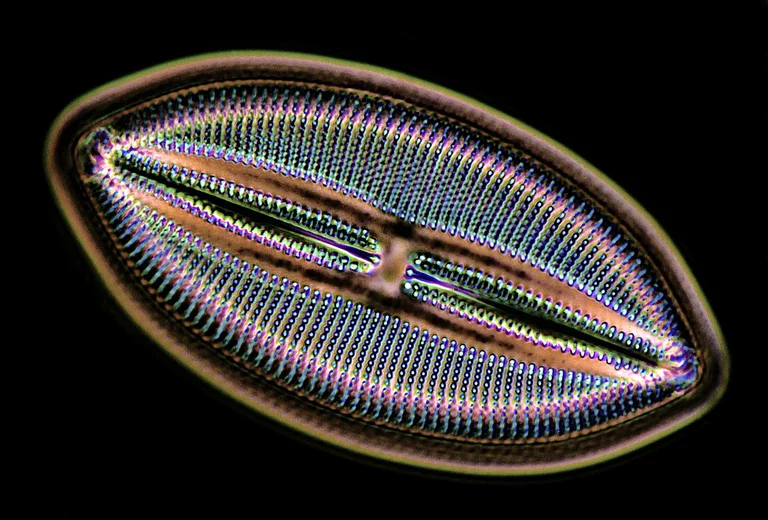

Lyrella hennedy (Pennales)

reverse phase contrast

Autor: Massimo brizzi

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Pennales, Bilateralsymmetrische Kieselalgen

3 Stelldichein

.

Verlockend ist, der Schleimspur zu folgen!

Schlich doch vielleicht ein Partner vor kurzem vorbei;

Recht frisch scheint noch die Fährte.

Wie weit entfernt mag die Schachtel wohl sein?

.

Er nähert sich der Auserkor‘nen,

Überholt sie ein Stück, bleibt Seit an Seit neben ihr,

Beendet natürlich die gleitende Fahrt.

Mit Schleim umgeben sich die vereinten Zwei. –

.

Wozu Spermatozoide[1] noch bilden,

Wenn sich die Partner gefunden bereits?

Warum auf Reisen ins Ungewisse Spermatozoide schicken,

Wenn direkter Eintritt Gefahr des Verlusts umgeht?

.

Stimuliert durch die Nähe,

Bereiten sich beide auf Fortpflanzung[2] vor.

Reduzieren zunächst den doppelten Satz Chromosomen[3],[4];

Sparen die zweite meiotische Teilung[5] für später sich auf.

.

Nur eine Zygote[6] findet ausreichend Platz

Im eng begrenzten Verschmelzungskanal,

Der sich aus zwei Papillen[7] gebildet,

Nachdem sie bereit sind zur Konjugation[8].

So wird nur ein Kern Gene Nachkommen geben,

Der andere zieht sich mit einer Spur Protoplasma[9] zurück und – stirbt.

.

Auch der verbliebene Kern verliert

Nach Vollzug der zweiten meiotischen Teilung

Den Zwilling für immer

Und bleibt, allein nun volle Verantwortung tragend,

Dem Gegenüber als einzige Wahl.

Doch auch dort überlebt

Von den möglichen Vieren

Nur ein Exemplar.

.

Sie lupfen den Deckel[10] am Ende ein wenig,

Wölben genau gegenüber dem Partner die Konjugationspapille hervor,

Schieben den haploid-einkernigen Protoplast ein Stück in den Tunnel,

Der zur gängigen Röhre verschmolz,

Bringen die Kerne in dessen Mitte[11],

Lassen als Pärchen[12] sie ruh‘n.

.

Zur Sphäre gebläht,

Sinkt sie, ohne der Hektik des Alltags zu achten,

Rekreationsbedürftig in Schlaf.

.

Erholt verschmelzen später die Kerne[15].

Die größtmögliche Flachschachtel passt raumsparend die Cyste[16] in sich hinein,

Weist Finalposition den vereinten Chloroplasten zu

– Jeder Gamet[17] nahm einen nur mit –

Öffnet die Cyste, gibt frei die großgewachs‘ne, neue Pennale:

.

Fußnoten

[1] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[2] Sexuelle, geschlechtliche Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[3] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[4] Erste meiotische Teilung: Reduktionsteilung

[5] Zweite meiotische Teilung: Mitotische Teilung

[6] Zygote: Diploide Zelle, gelegentlich zweikernige Zelle (Pennales), die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne, gelegentlich ohne Verschmelzung (Pennales), im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[7] Papille: Kleine Hervorwölbung einer Zelle

[8] Zellkonjugation: Zellen legen sich zwecks Fortpflanzung eng aneinander, lösen Zellwände auf oder nutzen vorhandene Poren oder enge Hohlröhren (z. B. Escherichia coli; Pennales), um genetisches Material zu transferieren.

[9] Protoplast, Protoplasma: Gesamter Inhalt einer Zelle

[10] Epitheka: Schachteldeckel der Kieselalgen; im Gegensatz zu Hypotheka, Schachtelboden

[11] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexueller Fortpflanzung; abgekürzt P!

[12] Zweikernstadium

[13] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[14] Kieselsäure: [Si(OH)4]

[15] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne; abgekürzt K!

[16] Cyste: Mit widerstandsfähiger Wand umgebene Überdauerungsform von Zellen, von mehrzelligen Gebilden, gar von winzigen Organismen

[17] Gameten: Für sexuelle Fortpflanzung vorgesehene haploide Zellen

[18] Glucanfibrillenbündel

[19] Damit liegt ein diploider Organismus vor, denn nur die Gameten sind haploid

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Endpunkt erreicht