Peronosporomycetes

zum Glossar über:

Peronosporomycetes, Falsche Mehltaupilze i.w.S.

1 Das Risiko war wohl zu hoch

.

Entscheidend für der Wesen Entwicklung ist Austausch von Genen,

Neukombination schon vorhandener Information,

Zweier Individuen haploider Kerne[1],

Flexibel dadurch zu bleiben, verändert das Umfeld, die Nische, sich.

.

Drei verschiedene Antworten fanden Peronosporomycetes auf die Probleme,

Vor die sie immer wieder gestellt:

Mit zu viel, doch oft auch zu wenig Wasser zu leben,

Wenn Individuen mit unterschiedlichen Kernen[4] zu selten, gar einander nicht treffen,

Weil zu dünn sie gesät, zu sehr die Umwelt sie trennt;

Weil deswegen sporadisch nur Sexualität ist gegeben

Und trotzdem Bedarf zur Vermehrung, dringend besteht.

.

Antworten für diese Fragen bilden ein Ganzes,

Ein Syndrom[5], das Erfolg ihnen bis heute gewährt.

Wären drei gefundene Lösungen nicht zusammengetroffen,

Hätten bestimmt sie die Zukunft verfehlt. –

.

Ein wichtiger Faktor war, Hyphen[6] zu bilden,

Einfache Fäden, nicht untergliedert, siphonal[7];

Keine Kompartimente wollten sie bilden[8], die der Kerne Freiheit würden begrenzen,

Vielmehr war freies Kernvermehren, freies Wandern ihr Ziel.

Treffen sich unterschiedlicher Individuen Hyphen,

Können Brücken[9] sie bilden – was womöglich zwar selten geschieht –

So ihre Kerne durchmischen, ohne Sex[10] zu vollziehen,

Erhöhen auch so im Schlauch[11] der Kerne Diversität.

.

Je höher die Zahl der Kerne in ihren Schläuchen,

Umso heterogener werden sie auch durch Mutation.

Was negativ aber sich auswirken könnte,

Wird durch der Kerne Menge verdeckt.

Ein Zweites noch wirkt in ähnlicher Weise:

Durch die Bank sind die Kerne diploid[12].

.

Oogamie[13] als Drittes gilt der Evolution immer als fortschrittliche Lösung,

Um möglichst viele Reserven weiterzugeben an die neue Generation.

Ein Zuviel an Wasser verfrachtet eher die Spermatozoiden,

Erhöht die Gefahr, dass keines die Eizelle trifft,

Wird sexuelle Fortpflanzung unmöglich damit. –

.

Viele Pflanzen setzen auf Nähe der beiden Organe,

Umhüllen sie mit engen Behältern zum Schutz,

Damit auch kleinste Tropfen an Wasser genügen

Als Medium für der Spermatozoiden Transfer.

Braunalgen[16], von denen wir später noch hören,

Behalten darin Ei- und Samenzellen[17] bis ihr Einsatz kommt,

Schicken Spermatozoide dann in Massen ins Wasser,

Damit eines zumindest, wie gewollt, eine Eizelle trifft. –

.

Keine Hüllen bilden aber Peronosporomyceten um ihre Sexualorgane[18],

Beschreiten den eigenen Weg:

Bilden zwar Eizellen in Oogonien,

Spermatozoide in Antheridien, die meist unmittelbar benachbart;

Beide verschmelzen miteinander,

Männliche Kerne wandern

– Keine Spermatozoide –

Die, wie die Eizelle, längstens haploid,

Aus ihrer Wiege[21] sich lösen, sobald sie gereift.

.

Diese Weise, zwei Kerne zusammenzubringen,

Zeigt Vorteile, wenn viel Wasser in der Umgebung und auch, falls tropfbares fehlt;

Nachteilig aber ist ihr Bestreben, beide Organe möglichst nahe zu halten,

Stammen die Kerne dann doch oft von ein und demselben Schlauch.

Der Kerne Heterogenität aber, die sich nach einiger Zeit versammelt,

Bringt, wenn auch geringe, dennoch Variabilität!

.

Als Dauerzygoten[22] können eine Weile sie warten

Bis zum Keimen günstig die Zeit,

Treiben je eine Hyphe aus dem Innern,

Vermehren mitotisch[23] die Kerne, schon wäscht siphonal ein Schlauch,

Der unmittelbar Hyphensysteme, Mycelien[24], bildet,

Oder doch zunächst zu diploiden Zoosporen[25] führt.

.

Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen, Fortpflanzung sexuell zu sichern,

Bleibt die Effektivität wohl eher beschränkt.

So setzen auch sie auf asexuelle Vermehrung,

Bilden Sporangien[26], entlassen mitotisch gebildete Zoosporen daraus.

.

Umständlich aber wirken Sporangien, zumindest zu Beginn der Evolution,

Entlassen zunächst sie doch Sporen, die, wie eine Birne geformt,

Mit beiden Geißeln[27] am vorderen, schmäleren Ende.

Erst nachdem für kurze Zeit sie sich encystiert[28],

Entschlüpft eine zweite Sporengeneration, die

Nierenförmig und seitlich die Geißeln trägt;

Auch diese Form setzt sich, nachdem sie umhergeschwommen,

Geißelverlierend fest, bevor mit Hyphe sie keimt. –

.

Natürlich fragt sich der Leser:

Warum solche Umständlichkeit?

Ein evolutives Prinzip steckt wohl dahinter:

Möglichst sich weit zu verbreiten, Risiken damit zu streu’n[29];

Eine zweite Chance, treffen sie Wasser, wird ihnen damit geben:

Bessere Lebensbedingungen zu finden, an einem anderen Ort.

.

Die Evolution aber hieße nicht Weiterentwicklung,

Bliebe auf diesem Niveau alles besteh’n.

Sie reduziert schlussendlich alle beweglichen Stadien:

Reproduziert Peronosporomycetes mit Zygoten und Konidien[30] nur.

.

Fußnoten

[1] Befruchtung: Verschmelzung der Protoplasten (P!) von Gameten oder Gametangien mit unmittelbar anschließender Karyogamie (K!)

[2] Spermatozoide, Spermatozoen, Spermien: Reife, männliche, haploide Keimzellen; Gameten, die im Normalfall zu eigenständiger Bewegung fähig sind

[3] Eizellen: Unbewegliche, nährstoffreiche, weibliche, haploide Keimzellen

[4] Konträrgeschlechtliche, kompatible Kerne: Für Karyogamie sind zwei sexuell unterschiedliche, konträrgeschlechtliche, damit kompatible Kerne (männlicher und weiblicher Kern oder plus (+)- und minus (–)-Kern oder α- und β-Kern) nötig

[5] Merkmalssyndrom: Merkmale, die miteinander auftreten, sich mitunter vorteilhaft ergänzen

[6] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[7] Siphonal (Algen, Pilze): Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[8] Nicht durch Querwände getrennte Räume

[9] Anastomosen (allgemein): Stellen sekundär miteinander verbundener Röhren oder hohler Trichome

[10] Geschlechtliche, sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!), wobei P! und K!, mit Ausnahme bei Dikarya, unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikarya (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[11] Siphonale Hyphe

[12] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender, homologer, Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[13] Oogamie: Verschmelzung eines haploiden, beweglichen Spermatozoids mit einer unbeweglichen, nährstoffreichen Eizelle

[14] Antheridium (Peronosporomycetes): Männliches Gametangium, das seine Kerne in das Oogon einspeist

[15] Oogonien: Eizellbehälter

[16] Braunalgen: Phaeophyceae (Chromophyta – Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[17] Spermatozoide

[18] Antheridum und Oogon

[19] Zygote: Diploide Zelle, die nach der Verschmelzung zweier haploider Kerne im Zuge der sexuellen Fortpflanzung entstand

[20] Oogonium

[21] Oogonium

[22] Dauerzygote: Zygote, die der Überdauerung dient, meist gekennzeichnet durch dicke, widerstandsfähige, oft auch dunkle Wand, gelegentlich mit Oberflächenstrukturen

[23] Mitose, mitotisch, abgekürzt M!: Im Kern mittig in einer Ebene versammelte Chromosomen bildeten je zwei identische Chromatiden, die bei der Mitose durch Mikrotubuli separiert werden und, von einer Zellwand getrennt, als identische Chromosomensätze der entstandenen Zellen wirken

[24] Mycel: Gesamtheit dicht oft wachender Hyphen

[25] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[26] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[27] Geißeltyp (Eukarya, heterokont): Trägt der Flagellat zwei Geißeln, so sind sie ungleich gestaltet; eine ist mit zwei Reihen seitlicher Haare ausgestattet und ragt nach vorne, die andere ist glatt und peitschenartig nach hinten gerichtet

[28] Encystieren: Mit widerstandsfähiger Wand umgeben, um eine Überdauerungsform zu bilden

[29] Risikominimieren, Risikostreuen: Ein entscheidendes Prinzip der Evolution. Um Verluste an möglichen Nachkommen möglichst zu reduzieren, haben sich erfolgversprechende Strategien entwickelt; z. B. Risikostreuen, was bedeutet, nicht alles auf eine Karte zu setzen, nicht alle Sporen, Samen oder Früchte, auf einmal reifen zu lassen und in einem Schub zu verbreiten. Zeitliche Streuung z. B. erhöht die Wahrscheinlichkeit, günstige Zeiten für die Verbreitung durch Vektoren zu treffen, oder Perioden für günstiges Wachstum oder fürs Überleben, etc. Freilich wird dabei während eines Zeitpunktes die Menge der Verbreitungseinheiten geringer, doch am Ende wird sich diese Strategie evolutiv für den Organismus lohnen. Wenn aber Organismen fürs Wachstum auf zeitlich beschränktes Vorkommen günstiger Bedingungen angewiesen sind, wird eine explosionsartige Vermehrung die günstigste Lösung sein; in diesem Zusammenhang sind dann schnell reagierende Nebenfruchtformen mit ihren asexuell entstandenen Verbreitungseinheiten von Vorteil, z. B. dann, wenn ein Substrat (Stärke, Zucker, Partner eines Symbionten, Wirt eines Parasiten) stark umworben ist oder nur kurzzeitig zur Verfügung steht. Dieses Risikostreuen ist vergleichbar mit der Risikominimierung, die Aktieninhaber anwenden, wenn sie unterschiedlichste Aktien in ihrem Portfolio sammeln

[30] Konidie: Asexuell und nach außen gebildete Verbreitungseinheit

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

Peronosporomycetes, Falsche Mehltaupilze i.w.S.

2 Was sonst noch auffällt

.

Cellulose[1] stabilisiert ihre Zellwand,

Nicht so hochfibrillär geordnet, wie von Plantae[2] gewohnt,

Zumindest die schier endlosen, verzweigten Schläuche[3],

Sind damit gegen Druck und Angriff schützend umhüllt;

Katastrophe wär' ein Riss, in den Hyphen[4], der

Inhalt wäre verloren dem ganzen System und flösse aus;

Zoosporen[5], biegsam elastisch,

Sparen Ressourcen – auch des Gewichtes wegen – rasen dahin.

.

Zwei biosynthetische[6] Wege verlaufen in anderer Weise

Als von Echten Pilzen[7] genutzt:

Unechte Pilze[8], wie Peronosporomyceten auch heißen,

.

Über 3-C-Verbindungen gewinnen Unechte Pilze Nicotinsäure[16],

Dass Fungi keine beweglichen Stadien besitzen,

Ist sicherlich bekannt.

.

Fußnoten

[1] Cellulose: Unverzweigte Ketten aus Glucose in β-1,4-Verknüpfung; wobei der 6C-Zucker Glucose in Ring-Form geschrieben, das C1 der Aldehydgruppe ist [CH2OHCHOHCHOHCHOHCHOHCHO], davon aus gerechnet ist der vierte Kohlenstoff das C4 ist. In Ringform geschrieben weist die OH-Gruppe des C1 nach oben, wie auch die frei gebliebene CH2OH-Gruppe. Die OH-Gruppen wechseln von 1 bis 4 die Stellung: C1 nach oben, C2 nach unten, C3 noch oben, C4 nach unten, an C5 hängt die nach oben stehende CH2OH-Gruppe.

[2] Plantae: Echte Pflanzen (Eukarya)

[3] Siphonal (Algen, Pilze): Vielkernige, lange Schläuche ohne untergliedernde Querwände

[4] Hyphen: Einzellreihige, zellwandumgebene Fäden von Pilzen mit Spitzenwachstum, mit oder ohne Querwände

[5] Zoosporen: Einzellige, eigenbewegliche Verbreitungseinheiten

[6] Biosynthese: Molekülsynthese durch Organismen

[7] Echte Pilze: Fungi (Opisthokonta – Eukarya)

[8] Unechte Pilze, Cellulosepilze: Peronosporomycetes (Straminipila – Wimpeola – Chromalveolata – Eukarya)

[9] Lysin: Aminosäure

[10] Nicotinsäure: Als Amid benötigt für NAD-Synthese

[11] Lysinbiosynthese der Peronosporomycetes: siehe folgende Abbildung

[12] Lysinbiosynthese der Fungi: siehe folgende Abbildung

[13] Diaminopimelinsäure: Eine 7C-Dicarbonsäure mit zwei endständigen Carboxy-Gruppen [–COOH], deren benachbarter Kohlenstoff eine Amoniumgruppe [–NH2] trägt; Ausgangsmolekül für Lysinbiosynthese

[14] α-Adipinsäure: Ausgangsmolekül für Lysinbiosynthese

[15] Nicotinsäurebiosynthese der Fungi: siehe folgende Abbildung

[16] Nicotinsäurebiosynthese der Peronosporomycetes: siehe folgende Abbildung

[17] Echte Pilze: Fungi (Opisthokonta – Eukarya)

[18] Tryptophan: Aminosäure mit aromatischem (= mit konjugierten Doppelbindungen); Kohlenstoff(hetero)zyklus

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

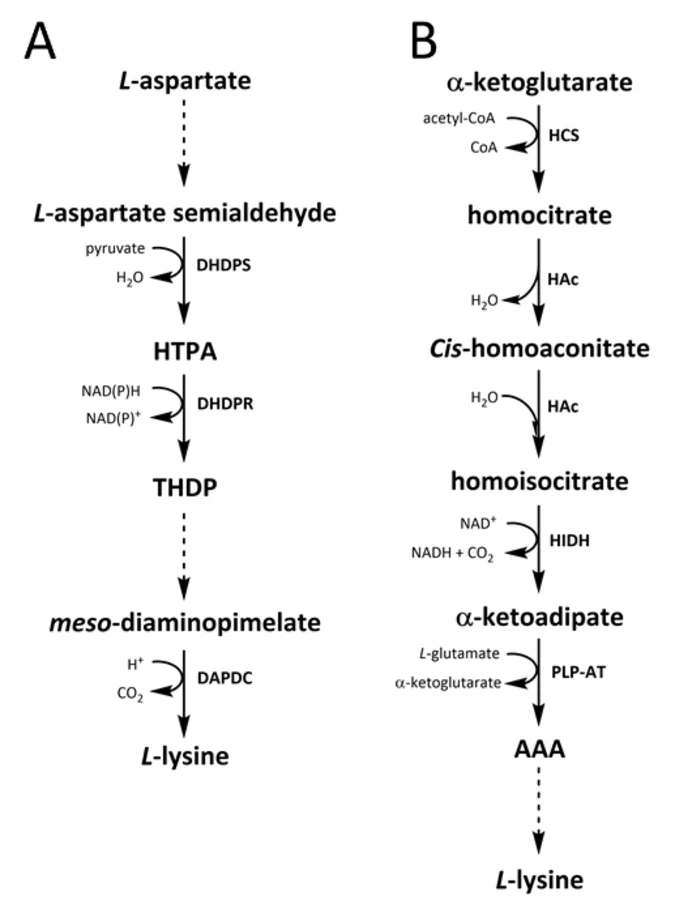

Lysinbiosynthesewege von Pilzen

Autor: Tatiana soaresdacosta

Lizenz: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license; unverändert

Links: Peronosporomycetes und Plantae. Hier entsteht über die m-Diaminopimelinsäure (DAP; ihr Synthesewege aus Asparaginsäure, Aspartat, ist kurz angegeben) das Lysin.

Für mehr Detailinteressierte: DHDPS =Dihydrodipicolat-Syntase; DHDPR =Dihydrodipicolinat-Reduktase; HTPA(S) =Hydroxy-Tetrahydro-Dipicolinsäure; THDP =Tetrahydrodipicolinat; DAPDC =Diaminopimelat-Decarboxylase. (Strukturformeln der Moleküle werden hier und im Glossar nicht angegeben)

Rechts: Fungi und Animalia. Hier erfolgt die Lysinbiosynthese aus Alpha-Amino-Adipinsäure (AAA; ihr ihr Synthesewege aus a-Ketoglutarat ist kurz angegeben) und über einige weitere Schritte.

Für mehr Detailinteressierte: HCS =Homocitratsynthase; HAc = Homocitrat-Aconitase; HIDC(H?) = Homoisocitrat-Decarboxylase; PLP-AT =PyridoxalphosphatabhänigeAminoadipat-Transaminase;

Die Lysinbiosynthese der Peronosporomycetes (Unechte Pilze, Cellulosepilze) und Fungi (Echte Pilze, Chitinpilze) unterscheiden sich damit grundsätzlich.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.

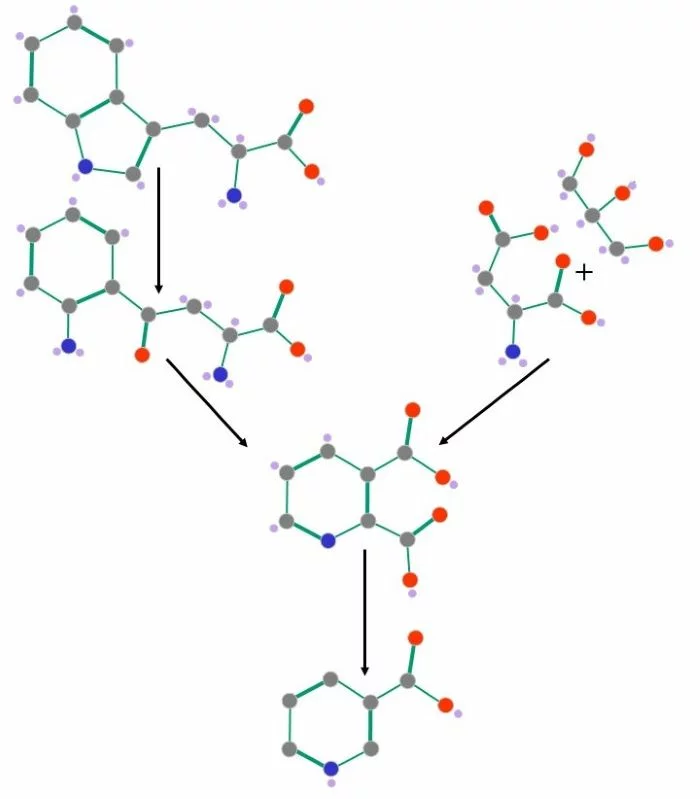

Nikotinsäuresynthese bei Pilzen (ppt-generiert; Reinhard Agerer)

Linker Pfad: Syntheseschritte bei Fungi und Animalia

Links oben Tryptophan, darunter ein Umbauprodukt, darunter Chinolinsäure, darunter Nicotinsäure

Rechter Pfad: Syntheseschritte bei Bacteria, Peronosporomycetes und Plantae

Rechts oben: Glycerin, darunter Asparaginsäure, darunter Chinolinsäure, darunter Nicotinsäure

Grau: Kohlenstoff; blau: Stickstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung; dicke grüne Linie: Doppelbindung.

Eingestellt am 14. Juni 2025

.