Rhodophyta

zum Glossar über:

Rhodophyta, Rotalgen

1 Rot und doch grün (TP)

.

Sehr früh, sagt die Wissenschaft, hättest du deine Geißeln[1] verloren,

Doch vielleicht hattest du nie diese Freiheit im Raume verspürt!

Glauocystis[2] gehörte zu deiner Verwandtschaft im einen,

Eine Amöbe[3] im anderen Falle zu deinem Beginn.

.

Thylakoiden[6] konzentrischer Ordnung,

Mit grünem Pigment des Typs Chlorophyll a[7].

Phycobiline[8 ]als Körnchen an Thylakoiden kennzeichnen dich.

Keine Centriolen[9] nennst du dein Eigen

Als Reminiszenz an früher vorhandene Geißeln,

Als kontrastreiche Ringe in doppelter Zahl.

Noch zu wenig erforscht ist dein Mitochondrientyp[12]:

Tubulär[13] geprägt wie bei den übrigen Arten des Reiches der Plantae?

.

Rot bist du, rot durch Phycoerythrin[14],

Auch blaues Phyocyanin maskiert[15] dein Chlorophyll.

Tief unter Wasser belebst du Meere

Mit Rotalgenwäldern am steilen, felsigen Hang.

.

Codiert komplett beide Untereinheiten des Zuckersyntheseenzyms

Ribulose-bisphosphat-carboxy-oxygenase[18],

Steh‘n somit zu übrigen Plantae konträr,

Denn deren Plastiden[19] übergaben die Information für den kleineren Part

Aufs Eukaryotengenom[20].

.

Einzelne Zellen zuerst nur beginnen deiner Thalli[21] Evolution,

Gestalten sich neu zu verlängerten Fäden,

Verzweigen sich bald, erschaffen Komplexe

Kraftvoll differenzierter Figuren.

.

Ohne schwärmende Schwimmer[22] im Wasser

Begehst du den schwierigsten Weg,

Geeignete Partner zu finden

Für Nachkommen bringende Sexualität[23].

.

Fußnoten

[1] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[2] Glaucocystis, Blaugrüne Algen; monotypische Familie (Glaucocystaceae – Glaucocystales – Glaucophyceae – Glaucophyta); etwa ein Dutzend Arten

[3] Amöben, Wechseltierchen: Verändern ständig ihre Form, weil zellwandlos, stülpen Fortsätze des Protoplasten aus, umfließen Nahrung, um Nahrungsvakuolen (Endosomen) zu bilden, ihren Fang zu verdauen. Amöben kommen in verschiedenen Organismenreichen vor; repräsentieren also keine Verwandtschaft, sondern nur eine Lebensstrategie; ein Organismenreich (Amoebozoa) umfasst jedoch nur Amöben

[4] Blaualgen: Cyanobacteria (Bacteria)

[5] Chloroplasten: Durch Endosymbiose entstandene Organelle. Ihre Herkunft von Blaualgen ist durch mehrere Merkmale gesichert. Die innere Membran hat bakteriellen Charakter, die äußere ähnelt Membranen der Eukaryoten; ringförmgie DNA in Chloroplasten, weist ebenfalls auf bakteriellen Ursprung hin, wie auch enthaltene 70S-Ribosomen. Phycobilisomen bei Glaucophyta und Rhodophyta, wie sie bei Cyanobakterien auftreten, sind ebenfalls Hinweis auf der Chloroplasten endosymbiontische Herkunft.

[6] Thylakoide konzentrischer Ordnung: Membraneinstülpungen der Cyanobakterien, die damit ihre innere Oberfläche vergrößern; solche Einstülpungen der inneren Chloroplastenmembran finden sich in unterschiedlicher Anordnung auch in Chloroplasten. Hier findet die Lichtreaktion der Fotosynthese statt und die Produktion von ATP. Bei Rhodophyta lagern sich Thylakoide in konzentrisch gestapelten Ringen zusammen

[7] Chlorophyll a: „Blattgrün“, bestehend aus Porphyrinringsystem mit angehängter Kohlenstoffkette. Es unterscheidet sich vom „Bakteriengrün“ durch bestimmte Seitenmoleküle am Porphyrinringsystem.

[8] Phycobilisome: Große Proteinkomplexe, die Cyanobakterien und in ihren Chloroplasten, auch Glaucophyta und Rhodophyta nutzen. Ihre absorbierenden Pigmente (Phycocyanin und Phycoerythrin) leiten die Energie zu den Reaktionszentren des Photosystems II. Sie sind zu mehreren geldrollenähnlichen Stapeln mit einer Größe von 32 x 48 nm aufeinandergeschichtet. Das rote Phycoerythrin liegt außen und das blaue Phycocyanin innen. Phycobilisomen sind an die cytosolische Seite der Thylakoidmembran geheftet und nutzen Wellenlängen im Grün/Gelb-Bereich, was ihnen auch größere Gewässertiefen zu besiedeln ermöglicht.

[9] Centriol als Mikrotubuliorganisationszentrum: Zylinderförmige Struktur im Doppelpack nahe der Kernhülle, die sich in vielen lebenden Zellen befindet. Centriolen haben eine Größe von etwa 170 × 500 Nanometern; sind an der Bildung des Mikrotubuliorganisationszentrums beteiligt, das die Mikrotubulispindel für die Chromosomen-, bzw. Kernteilung bildet. Centriolen kommen in den meisten tierischen Zellen vor, sowie in Pflanzen, nicht jedoch bei Rhodophyta, Rotalgen, und Magnoliatae, Bedecktsamer; auch nicht bei Unbegeißelten Chitinpilzen. Charakteristisch ist ihr spezieller Bau aus 9 x 3 Mikrotubuli.

[10] Spindelpolkörper als Mikrotubuliorganisationszentrum: Elektronendichte Körper besonderen Baus, dienen bei Rhodophyta und Unbegeißelten Chitinpilzen der Kernteilung; an ihnen setzt die Kernteilungsspindel an, um Chromosomen in die Tochterkerne zu ziehen

[11] Polmikrotubuli: Mikrotubuli, die Kernteilungspolen entspringen

[12] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

[13] Mitochondrien, Tubuli-Typ: Des Mitochondriums innere, seine eigentlich eigene Zellmembran, stülpt sich zur Oberflächenvergrößerung fingerförmige Strukturen ein.

[14] Phycocyanin und Phycoerythrin: In offener Kette vorliegende, über konjugierte Doppelbindungen verknüpfte, Stickstoffheterozyklen, die ihr Lichtabsorptionsmaximum bei 615-640 nm, bzw. 490-580 nm aufweisen und Licht absorbieren können, das von Chlorophyllen sonst nicht erfasst wird. Damit sind die Organismen in der Lage, auch in tieferen Schichten oder im lichteren Schatten Licht zu sammeln. Deshalb gehört Phycocyanin (zusammen mit Phycoerythrin) zu den lichtsammelnden Komplexen der Photosynthese. Phycocyanin und Phycoerythrin sind mit Proteinen zu sog. Phycobiliproteinen verbunden und kommen in unterschiedlichen Anteilen meist gemeinsam vor. Phycocyanin erscheint blau, Phycoereythrin rot.

[15] Maskieren (Pflanzenfarbstoffe): Ein Farbstoff übertönt andere, so dass diese nicht mehr optisch zu erkennen sind

[16] Chloroplastengenom: Chloroplasten besitzen aus ihrer bakteriellen Herkunft noch prokaryotische, ringförmige DNA

[17] Blaugrüne Algen: Glaucocystis

[18] Ribulose-bisphosphat-carboxy-oxygenase: Schlüsselenzym des Calvin-Zyklus, das die Carboxylierung von Ribulose-1.5-bisphosphat (Ru-1,5-BP) katalysiert und somit für die Fixierung von anorganischem Kohlenstoffdioxid in Form von organischen Zuckerverbindungen verantwortlich ist.

[19] Plastid: Allgemeiner Ausdruck für Chloroplasten und Abwandlungen davon

[20] Eukaryontengenom: In Kerne, Chromosomen, der Eukarya eingeschlossenes Genom

[21] Thallus: Pflanzenköper, der nicht in Spross, Blatt und Wurzel gegliedert ist

[22] Schwärmer: Allgemeiner Ausdruck für begeißelte, bewegliche Zelle (Zoospore oder Gamet):

[23]Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mitR!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mitK!) verbunden, wobeiP! undK! mit Ausnahme bei Dikaryota unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und PlantaeP! undK! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Rhodophyta, Rotalgen

2 Gewappnet

.

Rote Fäden ragen dem steilen Absturz entgegen,

Trotzen der Strömung heftigem Druck,

Folgen, sich biegend, elastisch dem treibenden Drängen,

Erheben sich wieder – beugen erneut sich der schiebenden Wucht.

.

Klebrige Schleime, Zucker[1], zu Säuren geworden,

Vielfach sulfatverknüpft[2],

Über Calcium-Ionen[3] netzig verbunden,

Verankern die Fäden am wellengeschliffenen Fels.

.

Vermitteln Widerstandskraft

Gegen Biegen, Drücken und Ziehen,

Schaffen Agar[6] für Küchen, Fabriken und Wissenschaft.

.

Hintereinander liegende Zellen im Zuge mitotischer[9] Teilung,

Lässt zentral gezielt eine winzige Pore

Zwischen den Nachbarn für Austausch noch frei.

.

Verschließen ihn nach einiger Zeit

Pfropfenartig mit Dichtproteinen.

Manches passiert den Porus jedoch.

.

Fäden treiben dicht unter der Querwand je einen Zweig

Hinein ins gezeitentobende Meer,

Legen bei niedriger Tide[13] sich flach auf den Stein,

Bleiben voll turgeszent dank wassergesättigtem Schleim.

.

Fußnoten

[1] Zuckersäuren: Aus einfachen Zuckern entstandene Säuren, wobei die Aldehydgruppe [–CHO], eine Ketogruppe [–CO–] oder eine endständige Alkoholguppe [–CH2OH] zur Säurefunktion [–COOH] oxidiert wurde

[2] Sulfation [SO42−]: Eine maximal oxidierte Schwefelverbindung mit vier Atomen Sauerstoff; liegt als zweifach negativ geladenes Ion vor

[3] Calcium-Ionen: Ca2+

[4] Cellulosemolekülketten: Kettenförmige Cellulosemoleküle können sich über Wasserstoffbücken und gelegentlich mit anderen Zuckermolekülen quer vernetzen, so dass längere und dickere Ketten entstehen. Normal werden diese Cellosemoleküle zu größeren Einheiten zu Fibrillen (Mikro- und Makrofibrillen) zusammengelagert, um die Zellwand der Pflanzen stabil zu gestalten.

[5] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[6] Agar: Geleeartige Substanz aus Polysacchariden, gewonnen aus Zellwänden von Rotalgen. In der Natur ist Agar eine Mischung aus dem linearen Poylsaccharid Agarose und einer heterogenen Mischung kleinerer Moleküle, dem Agaropectin; Agarose bildet die Stützstruktur in den Zellwänden von Rotalgen. Bei der Verarbeitung von Agar wird das Agaropectin entfernt, das handelsübliche Produkt ist im Wesentlichen reine Agarose.

[7] Kompartimentiert (Zellfaden, Hyphe): Unterteilt in einzelne Zellen

[8] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[9] Mitose: Zuvor verdoppelte, danach kondensierte Zwillingschromosomen, werden im Zuge der Mitose vereinzelt, wobei jeder neu zu bildende Tochterkern identische Chromosomen in identischer Zahl erhält

[10] Cisternen (Zell-): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[11] EndoplasmatischesRetikulum, ER: Intrazelluläres Membransystem aller eukaryotischen Zellen; besteht aus lipiddoppelmembranumschlossenen Hohlräumen, die ein zusammenhängendes System bilden, und das mit der Kernhülle in Verbindung steht

[12] Porus, Pore: Verbindungsöffnung zwischen zwei Zellen

[13] Tide, Gezeiten: Wasserbewegungen der Ozeane, die durch von Mond und Sonne erzeugte Gezeitenkräfte im Zusammenspiel mit der Erddrehung verursacht werden

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

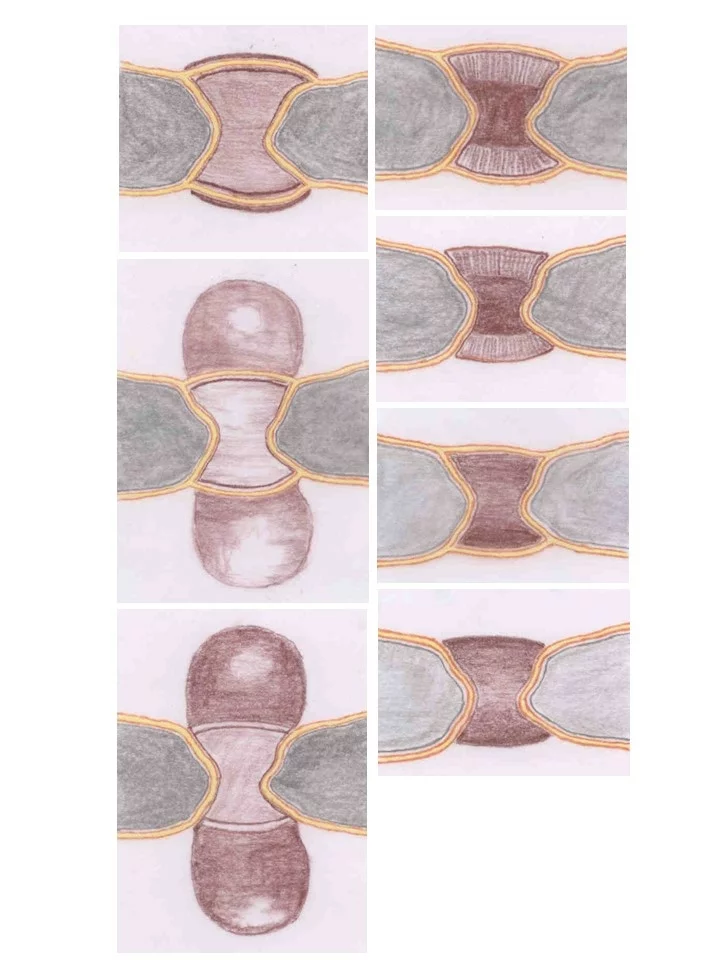

Rhodophyta, Porenverschlüsse (Kreidezeichnungen, Reinhard Agerer)

Die Poren selbst sind durch die Plasmamembran ausgekleidet (Membran nicht skalengerecht dargestellt)

Reihe links, von oben nach unten:

Typ 1: Der Verschlussteil ist an beiden Seiten von zwei dunkel färbenden Linien begrenzt; getrennt sind diese Linien durch die Plasmamembran, die sowohl an die Plasmamembran des Porus, als auch an das Plasmalemma der Zelle schließt. (Gesamtheit als Pfropf).

Typ 2: Der Verschlussteil ist an beiden Seiten von zwei dunkel färbenden Bereichen begrenzt, wobei der äußere Bereich domförmig gestaltet ist; getrennt sind diese beiden Bereiche durch eine Plasmamembran, die sowohl an die Plasmamembran des Porus, als auch an das Plasmalemma der Zelle schließt. (Gesamtheit als Pfropf).

Typ 3: Der Verschlussteil ist an beiden Seiten von zwei dunkel färbenden Bereichen begrenzt, wobei der äußere Bereich domförmig gestaltet ist; diese beiden Bereiche sind nicht durch eine Plasmamembran getrennt; die Plasmamembran kleidet nur den Porus aus und schließt an das Plasmalemma der Zelle. (Gesamtheit als Pfropf).

Reihe rechts, von oben nach unten:

Typ 4: Der Verschlussteil ist an beiden Seiten von einer dunkel färbenden Linie begrenzt und ist selbst in äußeren Bereichen jeweils vom zentralen Teil abweichend strukturiert; eine Plasmamembran überbrückt den gesamten Verschlussteil, die sowohl an die Plasmamembran des Porus, als auch an das Plasmalemma der Zelle schließt. (Verschlussteil als Pfropf).

Typ 5: Der Verschlussteil ist an beiden Seiten von einer dunkel färbenden Linie begrenzt und ist selbst in äußeren Bereichen jeweils vom zentralen Teil abweichend strukturiert; keine Plasmamembran überbrückt den Verschlussteil; die Plasmamembran kleidet nur den Porus aus und schließt an das Plasmalemma der Zelle. (Verschlussteil als Pfropf).

Typ 6: Der Verschlussteil ist nicht an beiden Seiten von einer dunkel färbenden Linie begrenzt; er ist selbst einheitlich strukturiert; eine Plasmamembran überbrückt den gesamten Verschlussteil, die sowohl an die Plasmamembran des Porus, als auch an das Plasmalemma der Zelle anschließt. (Verschlussteil als Pfropf).

Typ 7: Der Verschlussteil ist nicht an beiden Seiten von einer dunkel färbenden Linie begrenzt; er ist selbst einheitlich strukturiert; keine Plasmamembran überbrückt den Verschlussteil; die Plasmamembran kleidet nur den Porus aus und schließt an das Plasmalemma der Zelle. (Verschlussteil als Pfropf).

Nach van den Hoek et al. (1995)

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

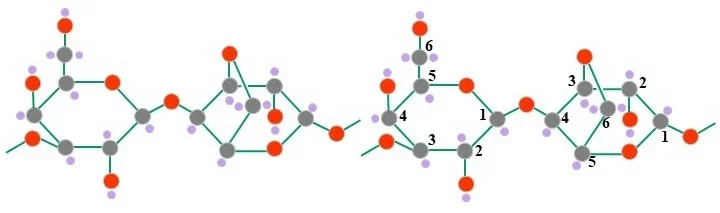

Agarose (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Polysaccharid aus D-Galactose(links) und 3,6-Anhydro-L-galactose(rechts) hier in 1–4-β-Verknüpfung dargestellt; 1–4-β- und 1–3-β-Verknüpfungen kommen vor.

Grau: Kohlenstoff; rot: Sauerstoff; violett: Wasserstoff; dünne grüne Linie: Einfachbindung

Linkes Disaccharid (Ausschnitt aus dem Polysaccharid) ohne, rechtes mit nummerierten Kohlenstoffen

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Rhodophyta, Rotalgen

3 Geißelersatz? (HP)

.

Verhinderten küstennah der See tobende Turbulenzen

Gezieltes Schwimmen zum sicheren Ort,

Gar ein Treffen orientierungslos durcheinandergewirbelter Partner,

Durch Wirkungsloswerden zunächst noch vorhandener Ruder[1]?

.

Der Rotalgen bräunliche Leidensgenossen[2] – wildfremder Herkunft –

Erprobten erfolgreich den Einsatz von Geißeln,

Trotzen der wogenden Flut.

War, so fragt sich, der Rhodophyta Ursprung dann wirklich ohne Flagellen?

Vielleicht setzten sie früh schon

Ohne Absicht auf eine geißelbe- und letztlich -verhindernde Strategie?

.

Ging womöglich Rhodotricha[3] den ersten evolutiven Schritt,

Im Zuge ihrer Vermehrung,

Als sie in Hunderten kleineren Kammern,

Die ursprünglich größere Zelle zerteilt,

Im Innern je eine winzige Fortpflanzungszelle formte,

Ihre Wandung mit dicker Schleimschicht versah,

Durch Quellen die Zelle zerbrach,

Einen winzigen matrixumhüllten[4] Ball ins Wasser gebar?

.

Er wirbelte wehrlos vielleicht in küstenspülender Brandung,

Schoss plötzlich hinab in die Tiefe,

Landete weich auf dem Fels und –

Heftete unlösbar mit glibbriger Hülle sich an.

.

Behinderte Enge des Raums,

Die füllende schleimige Masse,

Bildung und Aktivität von Flagellen?

Vielleicht verhinderten dickere Hüllen nach der Befreiung

Das Entrollen der Geißeln und

Führten damit am Ende zu ihrem Verlust?

.

Zellintern verknappen die Räume:

Als Winzling nur drückt sich verschämt der Chromatophor[5] an die Wand,

Macht Platz für zwei Riesencisternen[6]

Als hyperaktiver Spezialorganellen Schleimreservoir.

.

Der riesige Kern beansprucht ein Drittel der Zelle für sich.

Wo bliebe noch Raum Flagellen zu bilden,

Genügend Ressourcen für Tubulinsynthese[7],

.

Was Wunder, wenn Schleime Leben,

Verbreitung und Fortpflanzung sichern, dass

Rhodotrichas Urenkelschar aus Sparsamkeitsgründen

Eigenbeweglichkeit nicht allzu sehr hatte geschätzt?

.

Fußnoten

[1] Flagellum, Geißel (Eukaryageißel): Charakterisiert durch ihren internen Bau aus 9 peripheren, etwas schräg nach innen gestellten Doppelmikrotubuli (Querschnitt durch die Geißel) und einem zentralen Tubulipaar, das etwas Abstand voneinander hält. Dyneinarme verbinden die Mikrotubuli. Die Geißel ist von der Zellmembran umgeben und gefüllt mit Cytosol. Am Übergang der Geißelbasis in den Zellkörper treten spezielle Verstrebungen, Verstärkungen, auf; eine dünne Querplatte trennt oft den untersten, in die Zelle integrierten Teil, der in seiner Struktur einem Centriol entspricht: Es fehlen die beiden zentralen Mikrotubuli und die peripheren Zwillinge wurden zu Drillingen. Die in der Zelle gelegenen Teile der Geißel sind noch durch verwandtschaftsabhängig gestaltete Haltestrukturen verwurzelt.

[2] Braunalgen, Phaeophyceae (Chromophyta – Straminipila – „Wimpeola“ – Chromalveolata – Eukarya)

[3] Name für einen hypothetischen Vorfahren

[4] Matrix: Zwischen festen Teilen (z. B. Fasern) liegende amorphe Substanzen, um Stabilität und Zusammenhalt zu geben

[5] Chromatophor: Chloroplast

[6] Cisternen (Zell-): Abkömmlinge des endoplasmatischen Retikulums in hohler und oft flacher Form; Zellvesikel auch Zellkerne sind damit umgeben, besitzen den gleichen Grundbau wie die Zellmembran.

[7] Alpha-Tubulin und Beta-Tubulin: α- und β-Tubuline (je aus etwa 450 Aminosäuren bestehend) polymerisieren zu Mikrotubuli, einem Hauptbestandteil des eukaryotischen Cytoskeletts. Die Tubuline unterschiedlicher Organismen sind nicht identisch, dadurch variieren die Durchmesser der Mikrotubuli zwischen 20 und 30 Nanometer.

[8] ATP:Adenosin-Tri-Phosphat; bestehend aus Ribose und Adenin; Ribose trägt an seiner nicht in den Zuckerring einbezogenen Kohlenstoffgruppe drei hintereinander liegende Phosphatgruppen. Diese lineare Anordnung der Phosphate hat zur Folge, dass das dritte, äußerste Phosphat, mit seiner ihm dadurch innewohnenden Energie, diese leicht unter Abspaltung auf andere Moleküle übertragen kann

[9] Mitochondrien: Gelten als Kraftwerke der Zellen, da sie Energie für die zellulären Prozesse liefern; es lassen sich Außen- und Innenmembran unterscheiden, wobei die innere Membran auf einen zellwandlos gewordenen Endosymbionten (ein Alpha-Proteobacterium) zurückgeht, während die äußere Membran der Plasmamembran der Zelle entspricht; prokaryotische Chromosomen weisen ebenfalls auf einen aufgenommenen prokaryotischen Endosymbionten als Ursprung der Mitochondrien hin.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Rhodophyta, Rotalgen

4 Ursprünglich oder reduziert? (HP)

.

Rötliche, schleimige Häufchen

Aus einzeln liegenden rundlichen Formen,

Jede umgeben mit weicher transparent fast scheinender Hülle,

Verzieren des Spülsaums graugrüne Wand.

.

Ein leichter Stoß schon treibt sie auseinander.

Jedes der Glieder geht den eigenen Weg,

Senkt sich, findet nach einigem Hin und Her, Auf und Ab,

Knapp vor der tödlichen Tiefe noch rechtzeitig Halt.

.

Bildet sofort wieder Schleim,

Scheidet nach außen ihn ab,

Nimmt ihn als Mittel zum Gleiten,

Wandert dem Lichteinfall zu.

.

Teilt sich mehrfach in jegliche Richtung,

Doch manchmal reiht sie die Zellen zum lockeren Faden.

Keine Kanäle verbinden die Nachbarn,

Pfropfen erübrigen sich natürlich so.

.

Zerfall in einzelne Zellen

Ist ihre Vermehrung.

Vielleicht hatten sie Sex[1],

Doch wie er ging, ist uns leider unbekannt.

.

Ist Gleiten auf verlorenen Schleimen

Reminiszenz an früher vertrautes, amöbenartiges[2] Leben,

Oder lediglich gleiches Verhalten, was viele Spermatien[3] auch heute noch tun?

So stellt erneut sich die Frage nach der Rotalgen Beginn der Evolution.

.

Fußnoten

[1] Sexuelle Fortpflanzung: Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mit R!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mit P!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mit K!) verbunden, wobei P! und K! mit Ausnahme bei Dikaryota unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und Plantae P! und K! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[2] Amöboid: Wie Amöben, Wechseltierchen, gestaltet, oder sich so beim Bewegen verhaltend

[3] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten, bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Rhodophyta, Rotalgen

5 Alternativen

.

Neues, asexuell[3] begründetes Fadensystem.

Jäher Absturz brachte die Landung am Fels,

Entschieden war damit das weitere Leben.

.

Ein Haften an Rhodotrichas[4] Fäden

Wandelte sie vielleicht zum Spermatium[5],

Um mit einer der Zellen dann zu verschmelzen,

.

Eine Spore verließe erneut ein Minisporangium[8],

Setzte sich, wie schon das haploide[9] Analogon,

An Hängen der Steilküste fest,

Triebe Zweige zum diploiden[10] Gewächs.

.

Meiotische[11] Teilungen führten zur haploiden Spore zurück,

Wahrscheinlich für asexuelle Vermehrung,

Vielleicht auch für Transport nur

Zu neuem Beginn des nie endenden Laufs[12].

.

Diplo-haploid[13] generiert sich der Zyklus,

Zwei Phasen wechseln sich ab:

Haploid zeigt sich der Gametophyt[14],

.

Verwirklicht schon den fest etablierten Wechsel der Generationen.

Ob auch Rhodotricha schon damals so lebte,

Bleibt im Dunkel der Urzeit gebannt.

.

Fußnoten

[1] Mitose: Zuvor verdoppelte, danach kondensierte Zwillingschromosomen (Chromatiden), werden im Zuge der Mitose vereinzelt, wobei jeder neu zu bildende Tochterkern identische Chromosomen in identischer Zahl erhält

[2] Spore: Sexuell oder asexuell in einem Behälter gebildete Verbreitungseinheit

[3] Asexuell (Vermehrung): Nur aufgrund von Mitosen gebildet

[4] Rhodotricha: Name für einen hypothetischen Vorfahren

[5] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten, bei Rhodophyta, bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[6] Zellkern: Chromosomen einschließendes, cisternenumgebenes Organell der Eukarya, in dem u. a. im Zuge der Mitose, auch der Meiose, die Verdopplung der Chromosomen stattfindet

[7] Karyogamie: Verschmelzung zweier haploider Zellkerne

[8] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[9] Haploid: Zellkerne mit einfachem Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[10] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender (homologer) Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[11] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich dann mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen

[12 ]Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.

[13] Enwicklungszyklus, diplo-haplontisch: Hier wechseln sich auf Grund einer Befruchtung (B! oder getrennt ausgedrückt: P! + K!) entstandene diploide und auf Grund von Meiose (R!) gebildete haploide Generationen regelmäßig ab

[14] Gametophyt: Bildet mitotisch (M!), da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten)

[15] Isomorpher Generationswechsel: Die haploide Generation (Gametophyt) und die diploide Generation (Sporophyt) sehen sich gleich

[16] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid, haploide Sporen

[17] Rhodochaete: Rotspieß (Rhodochaetaceae; nicht behandelt – Rhodochaetales – Rhodophytina – Rhodophyta – Plantae –…)

[18] Mediterraneis: Region rund um das Mittelmeer

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Rhodophyta, Rotalgen

6 Geplättet

.

Warum wohl blieben die Fäden zusammen,

Spreizten nicht von der aufrechten primären Achse sich ab?

Auch hier trägt die dickschleimige Zellwand

Ein evolutives Geheimnis in sich.

.

Beulenartig wölbt sich die Zelle unter dem Septum[1],

Stemmt sich vehement der flexiblen Umfassung entgegen,

Bricht nach erfolglosem Mühen jede Anstrengung ab,

Schiebt sich schließlich unter der Schleimschicht dem Faden nach oben entlang.

.

Dehnt die Umhüllung dabei für weitere kommende Zweige,

Schickt selbst sich, die Fäden zu mehren, gleich an

Und weitet durch wiederholendes Sprießen und Reihen,

Mehrmals gegabelte Fäden zum rötlich schimmernden Plan.

.

Ob freigewordenen Karposporen Fäden entwachsen

Oder doch eine andere Form,

Doch was hat die Vorfahrin damals getan?

.

Fußnoten

[1] Septum: Querwand eines einzellreihigen Fadens, eines Trichoms

[2] Porphyra: Purpurtange (Bangiales – Bangiophyceae – Rhodophyta – Plantae – Eukarya)

[3] Heteromorpher Generationswechsel: Die haploide Generation (Gametophyt) und die diploide Generation (Sporophyt) sind ungleich gestaltet

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

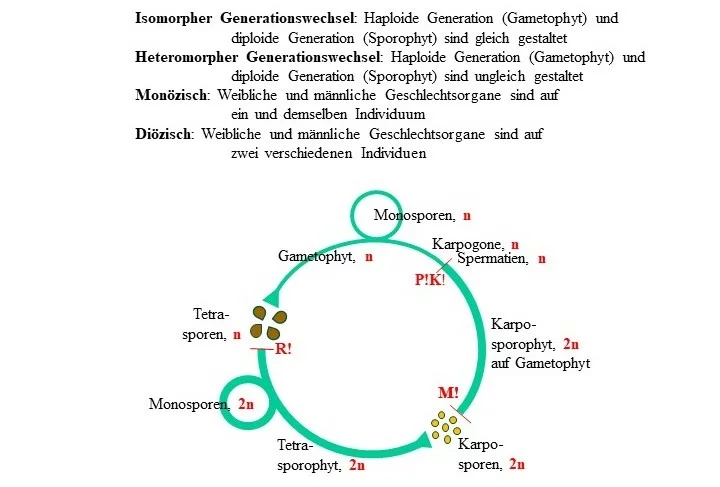

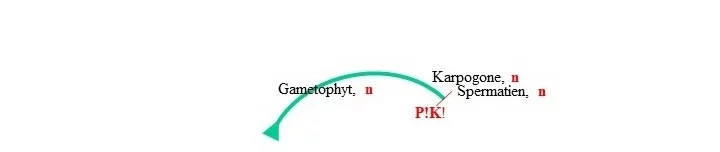

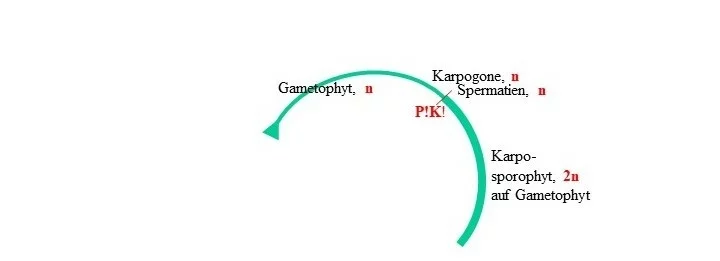

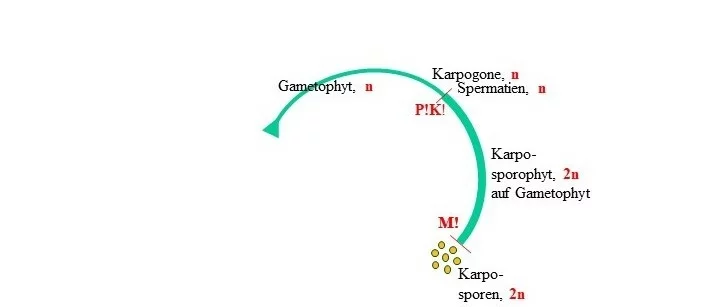

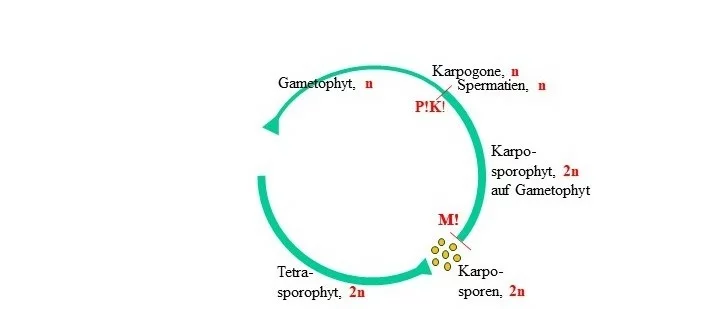

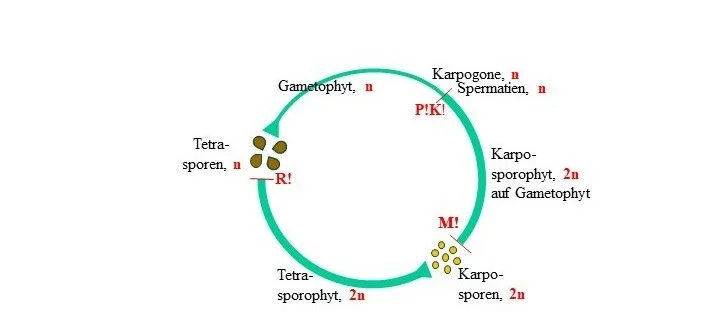

Allgemeiner Entwicklungzyklus der Rhodophyta (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Aus haploiden Tetrasporen (n) keimt und wächst der haploide Gametophyt (n)

Haploide Karpogone (n), die weiblichen Geschlechtsorgane, empfangen mit schmaler, langgezogener Trichogyne haploide Spermatien (n), wobei es anschließend zur Plasmogamie (P!) und unmittelbar darauf zur Karyogamie (K!) des weiblichen und des männlichen Kerns zur diploiden (2n) Zygote kommt

Noch am haploiden Gametophyten (n) entwickelt sich aus dem befruchteten Karpogon (2n), mehrere Trichome (Fäden) treibend, der diploide Karposporophyt (2n)

An Endzweigen der Karposporophytenäste (2n) entwickeln sich einzellige Karposporangien (2n), die im Inneren je eine einzige Karpospore (2n) bilden; sie sind somit mitotisch (M!) entstanden

Diese diploiden Karposporen (2n) wachsen zu diploiden Tetrasporophyten (2n) aus; damit entsteht die Möglichkeit, aus einem Karposporophyten über viele Karposporen eine große Zahl von Tetrasporophyten zu bilden, was für Rotalgen eine Vermehrung bedeutet

Im diploiden Tetrasporophyten (2n) erfolgt meist oberflächennah in Tetrasporangien (umgebildete, oft vergrößerte Zellen) die Meiose (R!), wodurch jeweils vier haploide Tetrasporen (n), also jeweils vier in einem Sporangium, entstehen; sie keimen zum haplodien Gametophyten (n) aus, und können, weil vielmal vier Tetrasporen gebildet werden, die Rotalgen wieder wirkungsvoll vermehren.

– Gametophyt (n) und Tetrasporophyt (2n) können sich asexuell durch mitotisch entstandene Monosporen (n, bzw.2n) vermehren

In den nachfolgenden sechs Abbildungen ist der Entwicklungszyklus einer Powerpoint-Präsentation ähnlich aufgebaut

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

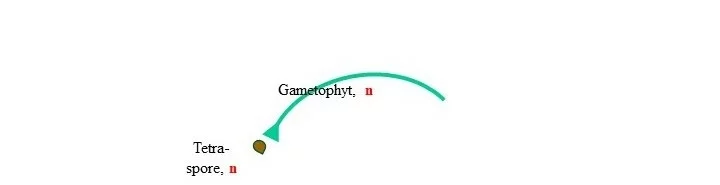

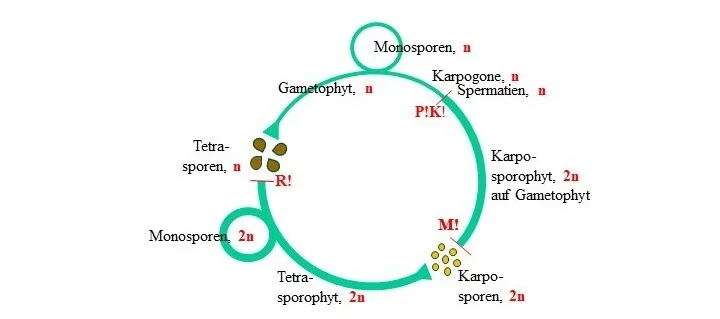

Aus haploiden Tetrasporen (n) keimt und wächst der haploide Gametophyt (n)

Haploide Karpogone (n), die weiblichen Geschlechtsorgane, empfangen mit schmaler, langgezogener Trichogyne haploide Spermatien (n), wobei es anschließend zur Plasmogamie (P!) und unmittelbar darauf zur Karyogamie (K!) des weiblichen und des männlichen Kerns zur diploiden (2n) Zygote kommt

Noch am haploiden Gametophyten (n) entwickeln sich aus dem befruchteten Karpogon (2n), mehrere Trichome (Fäden) treibend, der diploide Karposporophyt (2n)

An Endzweigen der Karposporophytenäste (2n) entwickeln sich einzellige Karposporangien (2n), die im Inneren je eine einzige Karpospore (2n) bilden; sie sind somit mitotisch (M!) entstanden

Diese diploiden Karposporen (2n) wachsen zu diploiden Tetrasporophyten (2n) aus; damit entsteht die Möglichkeit, aus einem Karposporophyten über viele Karposporen eine große Zahl von Tetrasporophyten zu bilden, was für Rotalgen eine Vermehrung bedeutet

Im diploiden Tetrasporophyten (2n) erfolgt meist oberflächennah in Tetrasporangien (umgebildete, oft vergrößerte Zellen) die Meiose (R!), wodurch jeweils vier haploide Tetrasporen (n), also jeweils vier in einem Sporangium, entstehen; sie keimen zum haploiden Gametophyten (n) aus, und können, weil vielmal vier Tetrasporen gebildet werden, die Rotalgen wieder wirkungsvoll vermehren.

Gametophyt (n) und Tetrasporophyt (2n) können sich asexuell durch mitotisch entstandene Monosporen (n, bzw.2n) vermehren

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Rhodophyta, Rotalgen

7 Springbrunnen oder Fontäne

.

Je höher und größer der Körper, die Zahl seiner Zweige,

So größer der Vorteil für Fortpflanzung[1], asexuelle Vermehrung, Verbreitung.

Denn ein Mehr an Zellen erzeugt

.

Aus einfachen Fäden Komplexe zu bilden,

Bedarf ausgeklügelter Strategie,

Ordnung zu halten, Funktionen zu optimieren,

Risiken, nachhaltig möglichst, zu minimieren:

.

Krustenförmig breiten sich vielfach verzweigte Trichome[5]

Zur dichtschließenden Fläche am Steilabhang aus,

Richten Bündel aus einzelnen Fäden senkrecht nach oben,

Wachsen der Helle des Lichtes zu.

.

Wie Springbrunnenstrahlen biegen sie

Dicht gestaffelte Fäden etagenförmig nach außen,

Teilen wiederholt die Trichome,

Weiten, artenabhängig genormt, die Gestalt in den Raum.

.

Einen einzigen Strahl, wie Fontänen,

Schießen andere weit in die Höh,

Ummanteln sekundär ihn

Mit engreihig gruppierten, sich quirlig verzweigenden Fäden.

.

Ein geordnetes Flechtsystem[6]

Liegt dem Betrachter vor Augen:

Sieht etwas wie echtes Gewebe, wie Mauern

Dicht geschichtet Stein um Stein.

.

Eingeweihte wissen freilich um den Bau dieser Körper,

Verfolgen sie Pfropf[7] um Pfropf

Die Reihen der Zellen,

Der vormals unverbundenen, freien Trichome.

.

Meldungen reichen Pfropfen von Zelle zu Zelle der Länge nach weiter.

So erfolgt wohl in gleicher Richtung der Nachrichtenfluss,

Radial geht er über abzweigende Äste.

Nachträglich jedoch werden benachbarte Fäden so oft verknüpft:

.

Am unteren Ende nicht weniger Zellen

Teilt eine Schrägwand ein kleines Stück ab.

Es verschmilzt mit nächstliegendem Nachbarn,

Schließt sogleich die Verbindung mit dem üblichen Pfropf.

.

Zug- und druckfest erweist sich das ganze System

– Manches versteift seine Zellwand noch mit Calcit[8] –

Schafft großzügigen Raum für Fotosynthese,

Optimiert Organe für Reproduktion.

.

Fußnoten

[1] Sexuelle Fortpflanzung:Dafür sind drei Vorgänge miteinander gekoppelt, Meiose (abgekürzt mitR!), Plasmogamie (Zellen vereinen sich, abgekürzt mitP!) und Karyogamie (Kerne verschmelzen, abgekürzt mitK!) verbunden, wobeiP! undK! mit Ausnahme bei Dikaryota unmittelbar aufeinander folgen. Bei Dikaryota (Unbegeißelte Chitinpilze – Fungi – Opisthokonta – Eukarya) sind beide Vorgänge unterschiedlich lang (weit) voneinander getrennt. Da bei Animalia und PlantaeP! undK! unmittelbar aufeinander folgen, werden beide Vorgänge häufig zu Befruchtung (B!) zusammengefasst.

[2] Spermatangien: Bei Rhodophyta; Behälter mit einzigem Spermatium

[3]K arpogon: Bei Rhodophyta das weibliche, einzellige Geschlechtsorgan mit dünnem, fädigem Fortsatz (Trichogyne) als Kontaktmöglichkeit für das Spermatium, um damit die Chance eines Hängenbleibens zu erhöhen.

[4] Sporen (generell): Sexuell oder asexuell in einem Behälter gebildete Verbreitungseinheiten

[5] Trichom, Haar, Faden: Fadenförmiger Organismus oder fadenförmiger Teil von Organismen

[6] Flechtgewebe, Plectenchym: Aus einem Flechtgewebe besteht ein Organismenkörper, wenn er sekundär aus einzelnen Fäden zusammengesetzt ist.

[7] Pfropf, der den ursprünglichen Porus verschließt

[8] Calcit, Kalkspat: [Calciumcarbonat, Ca2CO3]; Mineral der wasserfreien Carbonate ohne fremde Anionen, kristallisiert im trigonalen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung Ca[CO3];https://www.chemie.de/lexikon/Calcit.html; nähere Erklärung sie dort

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

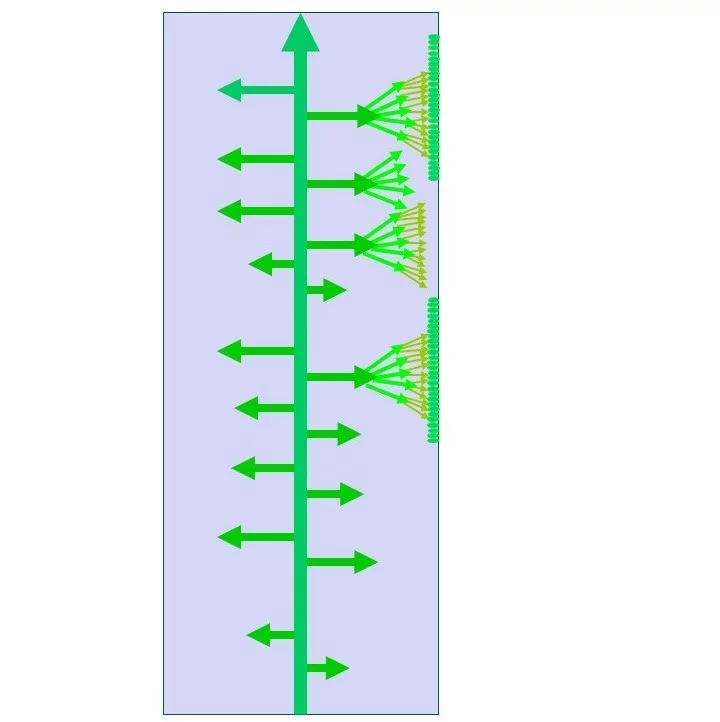

Zentralfadentyp (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Von einer zentralen Achse parallel wachsender Trichome, zweigen unter steilem Winkel Seitenäste ab, die ebenso aus einem oder meist mehreren parallelen Fäden besteht. Weitere Verzweigungen folgen, bis Endzellen gelegentlich spezielle Funktionen übernehmen; die Oberflächenzellen können dicht schließen, dann ist der Innenraum mit Schleimmatrix gefüllt.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

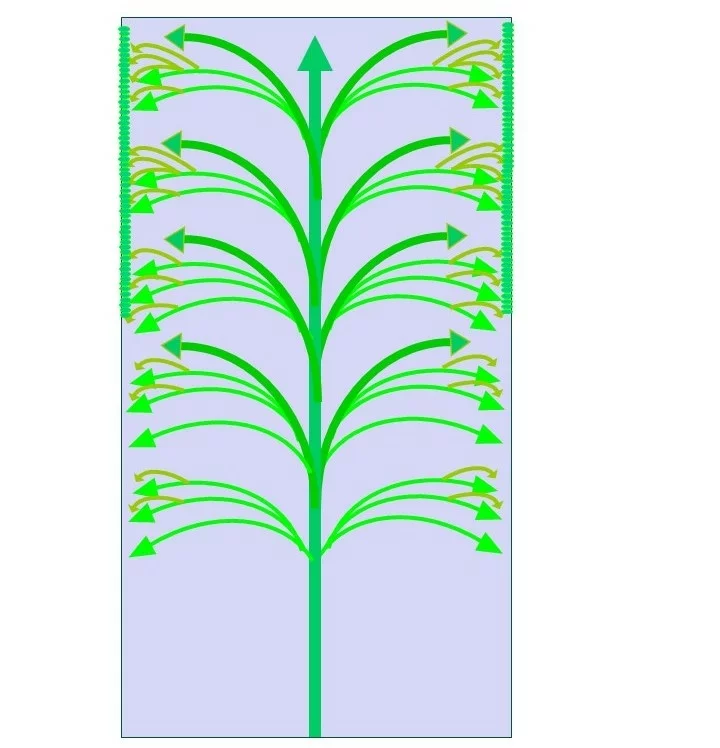

Springbrunnentyp (ppt generiert, Reinhard Agerer)

Die Trichome teilen sich in mehr oder weniger dichotomer Weise; Seitenzweige gehen in spitzen Winkeln ab und biegen sich zwangsläufig wegen fortwährender Teilung nach außen bis ein flächiges oder räumliches Gebilde entsteht. Die Trichome werden durch dünnen oder voluminösen Matrixschleim zusammengehalten.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Rhodophyta, Rotalgen

8 Schnäbelnde Weibchen

.

Vergeblich oft wartet das Weibchen

Auf kriechende, vielleicht

Hinsinkende männliche Boten für Kerne,

Denn massenhaft schwimmen Spermatien[1], ohne sie zu beachten, an ihnen vorbei.

.

Auch mit klebrigem Schleim ihn versieht:

Dann verfangen Männchen sich schnell an der Angel,

Berühren achtsam die langgezogene Trichogyne[4],

Hängen sich hin, kommen zur Ruhe, zum sicheren Sitz,

Verschmelzen, vereinen sich nachher damit[5].

.

Schon wandert der Kern hinab in die Tiefe,

Findet flugs die wartende Partnerin,

Gibt sich ihr hin – wird eins mit ihr. –

Gestalten die Zukunft in Diploidie[6].

.

Teilung um Teilung vermehrt sich mitotisch[7] die Anzahl ihrer Kerne.

Eng wird der Platz, zu dicht ihre Menge,

Vergrößern durch Schläuche den nutzbaren Raum,

Teilen sich ab in einzelne Zellen, treiben Zweige zum dichtästigen Baum.

.

Nur die Enden der äußeren Triebe

Wandeln zu einem Sporangium[8] sich,

Entlassen nach reiflicher Zeit

Nur eine Karpospore[9] dann.

Sie wird frei durch Quellen von Schleim und

Wartet auf treibende Kräfte

Für risikoreichen Transport

Hin zu weitentferntem, tragfähigem Grund.

.

Kaum gelandet an sicherer Stelle, wächst sie zum Sporophyten[10],[11] rasch aus.

Ob identisch oder anders gestaltet, wie die vorherige Generation[12],[13],

Hängt ab von der Art dieser Alge[14].

Doch das Ziel ist gleich: Tetrasporen[15]-Produktion.

.

Meist nahe dem Wasser, oftmals geschützt durch Umhüllung,

In Reihe, in Ebnen beisammen, auch tetraedrisch geordnet,

Beginnen befreit nach Streuung den Zyklus[18] erneut.

.

Fußnoten

[1] Spermatien: Unbegeißelte männliche Fortpflanzungszellen (Gameten, bei Rhodophyta und bei manchen Pezizomycotina und Pucciniomycetes)

[2] Papille: Kleine Hervorwölbung einer Zelle

[3] Schnabel: Trichogyne

[4] Trichogyne: Fortsatz des weiblichen Geschlechtsorgans bei Rhodophyta und Pezizomycotina

[5] Plasmogamie: Verschmelzung der Protoplasten zweier Zellen im Zuge sexuellere Fortpflanzung; abgekürzt P!

[6] Diploid: Zellkerne mit doppeltem Satz zusammenpassender Chromosomen; ausgedrückt mit 2n

[7] Mitose: Zuvor verdoppelte, danach kondensierte Zwillingschromosomen (Chromatiden), werden im Zuge der Mitose vereinzelt, wobei jeder neu zu bildende Tochterkern identische Chromosomen in identischer Zahl erhält

[8] Sporangium: Behälter, in dem Sporen asexuell oder sexuell gebildet werden

[9] Karposporen: Bei Rhodophyta; diploide Sporen, vom diploiden Karposporophyten (der Zygote entwachsen) gebildet

[10] Sporophyt: Bildet meiotisch (R!), da selbst diploid, haploide Sporen

[11] Tetrasporophyt: bei Rhodophyta; ein zweiter diploider Sporophyt (der erste war der Karposporophyt, aus dessen diploiden Karposporen er hervorgegangen ist), der meiotisch haploide Tetrasporen (vier Sporen nach der Meiose, deshalb Tetra-), aus denen der haploide Gametophyt entsteht

[12] Isomorpher Generationswechsel: Die haploide Generation (Gametophyt) und die diploide Generation (Sporophyt) sehen sich gleich

[13] Heteromorpher Generationswechsel: Die haploide Generation (Gametophyt) und die diploide Generation (Sporophyt) sind ungleich gestaltet

[14] Algen: Eine organismenreichübergreifende Bezeichnung für überwiegend im Wasser lebende Thallophyten

[15] Tetrasporen: bei Rhodophyta; haploide Sporen, die von der zweiten Sporophytengeneration (die erste war der Karposporophyt) gebildet werden (Tetra-, weil nach Meiose immer vier Sporen zusammen entstehen)

[16] Meiose, meiotisch: Meiose dient der Reduktion eines diploiden Chromosomensatzes zu haploiden Sätzen. Dabei werden einander entsprechende Chromosomen, im Kern sich mittig in einer Ebene gegenüberstehend, gepaart und anschließend in entgegengesetzter Richtung („polwärts“) separiert. Dieser Vorgang wird auch als Reduktionsteilung (oft abgekürzt als R! und zugleich stellvertretend für die ganze Meiose verwendet) bezeichnet. Da die voneinander getrennten haploiden Chromosomen schon verdoppelt sind, schließt sich an die Reduktionsteilung noch eine mitotische Teilung an, so dass vier haploide Kerne in letztlich vier Zellen liegen.

[17] Haploid: Zellkerne mit einem einfachen Chromosomensatz; ausgedrückt als n

[18] Entwicklungszyklus, Entwicklungskreislauf: Ein Kreislauf (eigentlich ist es eine Schraube, weil immer Neues entsteht, das zwar dem Anfänglichen gleicht, doch zeitlich später kommt), in dem sexuelle Fortpflanzung erfolgt. Zusätzlich kann noch in regelmäßigem Wechsel eine Phase der asexuellen Vermehrung eingeschlossen sein.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Rhodophyta, Rotalgen

9 Eingehaust

.

Hohe Verantwortung trägt das Karpogon[1]

Für die Versorgung der Karposporen[2] bildenden Fäden;

Sie sprießen hervor, leben von seinen Reserven,

Bis endlich jeder selbst sich fotosynthetisch ernährt.

.

Ernährung und Schutz umweltempfindlicher Schicksalsorgane

Fordern und fördern im Laufe der Evolution

Nicht selten intelligent uns erscheinende

Antworten bezüglich Architektur und Konstruktion:

.

Gametophytentrichome[3] hochentwickelter Sippen

Umgreifen basale Regionen des Karpogons,

Schließen eng aneinander,

Umhüllen schützend ihren dickbauchigen Raum.

.

Legen sich eng an den Karposporophyt[4],

Unterstützen die Sporenontogenie,

Drücken bei Reife mit quellenden Schleimen

Wartende Sporen hinaus durch die Öffnung des Cystokarps[5].

.

Fußnoten

[1] Karpogon: Bei Rhodophyta das weibliche, einzellige Geschlechtsorgan mit dünnem, fädigem Fortsatz (Trichogyne) als Kontaktmöglichkeit für das Spermatium, um damit die Chance eines Hängenbleibens zu erhöhen.

[2] Karposporen: Bei Rhodophyta; diploide Sporen, vom diploiden Karposporophyten (der Zygote entwachsen) gebildet

[3] Gametophyt: Bildet mitotisch, da selbst haploid, haploide Zellen (Gameten)

[4] Karposporophyt: Bei Rhodophyta; aus der diploiden Zygote (im Karpogon entstanden) wachsen diploide Trichome aus (auf dem haploiden Gametophyten sitzen bleibend); er setzt schließlich diploide Karposporen frei, die zumeist gametophytenähnlichen Formen, zu den diploiden Tetrasporophyten auswachsen, deren Aufgabe es ist, haploide Tetrasporen zu bilden (je vier Sporen nach Meiose, deshalb Tetra-), damit wieder ein haploider Gametophyt entstehen kann.

[5] Cystokarp: Ein oft dickbauchiger, krugförmiger Fruchtkörper hochentwickelter Rotalgen, der den Karposporophyt einschließt, dicht mit einer Wand des Gametophyten umgeben; durch eine vorgebildete Öffnung werden die Karposporen bei Reife hinausgedrückt.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.

Rhodophyta, Rotalgen

10 Der Menschen Freude

.

Porphyren lieben Chinesen als Zicai, Japaner als Nori.

Hängen weitmaschige Netze als Landestellen für Sporen der Küste entlang,

Lassen sie keimen, acht Wochen lang wachsen,

Ernten periodisch knorpelartig blättrige Algen.

.

Zerschnipseln und trocknen die ausgebreitete Masse,

Trimmen sie maßgenau in rechteckige Form.

Gestapelt, gekocht, werden knackige Stückchen zum Munde geführt. –

Aber schmackhaft für uns sind – doch nur die mitgelieferten Saucen.

Eingestellt am 6. Juli 2024

.